中美ICT企业知识来源的二元性对创新绩效的影响研究

徐晶钰 柳卸林 邱姝敏

(1. 中国科学院大学经济与管理学院; 2. 清华大学经济管理学院)

中美ICT企业知识来源的二元性对创新绩效的影响研究

徐晶钰1柳卸林1邱姝敏2

(1. 中国科学院大学经济与管理学院; 2. 清华大学经济管理学院)

基于探索和利用的二元性视角,以ICT产业为例,研究以美国为代表的发达国家企业与以中国为代表的后发国家企业,在利用科学和技术的二元知识战略选择上不同,以及这种差异对创新绩效的影响。利用专利引文数据进行实证检验,研究显示,美国ICT企业技术知识对创新绩效有显著正向影响;中国ICT企业探索和利用的二元知识来源对创新绩效均有显著正向影响。此外,进一步研究了企业自身的吸收能力在二元性对创新绩效影响中的调节作用,结果显示美国ICT企业自身较强的对知识转化能力,促进吸收能力在技术知识对创新绩效中起正向调节作用;中国ICT企业吸收能力中的对知识的获取能力强,它在科学知识对创新绩效中起正向调节作用。

知识来源; 二元性; 吸收能力

1 研究背景

DUNCAN[1]首次提出“二元性”的概念,他认为一个具有双重组织结构的企业,能够通过权衡管理,联合及调整两个相互矛盾的情况。之后很多学者对“二元性”这一概念进行更深入的研究,其中MARCH[2]从“探索”和“利用”两个概念出发,并对其进行了具体界定,他认为“探索是一种进行搜索、变化、冒险、试验、发现和创新的行为”,“利用是一种进行细微改进、选择、生产、提高效率、实施和执行的行为”。早期的研究认为这两种相反的行为是难以权衡的,但在DUNCAN[1]和MARCH[2]的研究基础上,很多学者开始关注企业如何平衡和利用这种二元性以获得更好的绩效。

近年来,学者们在对组织学习和变革的研究中,试图找出引起组织行为和绩效变化的机理[3]。这些研究认为,同时具备利用和探索能力的二元组织,能够根据外部不断变化的环境,有效的满足市场需求,获得更优异的绩效以及存活更久的时间[4]。一方面,企业过多的进行探索,会因为未来收益的不确定性而存在风险,同时陷入无止境的探索、失败以及无用的变化这样的死循环中;另一方面,企业如果只是单纯的进行利用,虽然能够获得可预测的回报,但却无法维持长久的获益,同时会使企业陷入路径依赖的困境,不能适应外部不断变化的环境和需求[3]。由此,与只重视探索和利用其中一个的企业相比,同时具备探索和利用能力的企业能够获得更好的绩效[4]。此外,由于探索和利用是属于两种相反的行为,对于组织资源都有不同的要求,企业是否有能力同时进行两者活动,并且促进创新绩效也引起了学者的关注。HE等[5]从企业层面实证研究了二元性对企业绩效的影响,结果显示探索和利用的交互作用与企业销售增长率之间有正向相关性。GIBSON等[6]从业务部门层面数据的实证研究中发现,二元能力能够积极影响企业绩效。然而,也有学者得出相反的结论,例如,MILLER[7]在研究中认为,不同的战略制定所需要的组织资源不同,要保持两者的平衡或者结合会有高成本的代价,而且会影响企业组织内部的一致性,不利于企业创新绩效。ATUAHENE-GIMA[8]通过对中国广东省500家电子企业的实证研究发现,利用和探索的二元性组织对于渐进性创新绩效的影响不显著,而对激进性创新绩效有显著负影响。

在组织的创新过程中,外部的知识来源是核心,组织创新的竞争优势除了内部的资源之外,更多的是来源于对外部知识的发现以及内化[9]。由此,对外部知识的识别、消化以及商业化的能力[10]是组织进行探索和利用创新的关键。TSAI[11]证实了COHEN等[10]的观点,通过实证研究验证了吸收能力对创新结果的促进作用。虽然吸收能力在企业创新绩效的获得中起重要作用,但是在吸收能力的差异如何影响探索和利用与企业创新绩效之间关系的实证研究还较少。ZAHRA等[12]将吸收能力分为两种:对外部知识获取与消化的潜在吸收能力以及对所获知识转化与利用的现实吸收能力。他们认为企业应该具有不同层次的吸收能力,以此将所获取的知识转化成新产品和服务。

随着企业间竞争的不断加剧,知识已经成为企业获得持续竞争优势的一种关键性资源,而知识获取战略在组织提高竞争力方面变得至关重要。探索和利用的组织能力二元性要求企业对于知识的需求不仅仅局限于单一的形式,而是要求二元的知识获取,即同时追求探索性和利用性的知识[6~9]。由此,对探索和利用的二元知识获取是实现组织二元性的重要途径之一。在现有的研究中,将二元性视角应用到知识来源战略中的文献较少,例如,LEE等[13]将知识内化战略(利用)和知识获取战略(探索)作为两种知识来源;TEIGLAND等[14]认为显性知识可以促进知识利用,获得高效性绩效,隐性知识可以促进知识探索,获得创造性绩效;HOWELLS等[15]将技术来源与二元性相结合,通过实证分析发现,不同的技术来源组合与企业绩效之间存在倒U型关系。这些文献中将知识来源应用到二元性领域,并且研究其对绩效影响的讨论存在一定缺口,具有很大的探寻空间。本研究借鉴GEIGER等[16]对探索和利用的定义,将科学知识和技术知识作为知识来源的二元性,其中科学型知识代表的是一种探索行为,技术型知识代表一种利用行为。企业在发展中,会利用不同的知识来源,也会将两种知识进行结合,实现不同类型的创新。

本研究以二元性为理论框架,研究中国和美国信息、通信和技术(information communication technology,ICT)领域企业在不同的知识情境中,对探索型的科学知识和利用型的技术知识这两种不同来源的选择,以及这种选择对企业创新绩效的影响。此外,由于吸收能力在创新绩效的产出中起着重要作用[10],并且在获取的外部知识进行商业化的过程中,吸收能力也起到重要的促进作用,因此,本研究将同时对吸收能力的调节作用进行研究。

2 理论基础及框架

在后发国家企业的技术追赶中,跨越式发展的观点被提出,它强调了在追赶过程中,利用新兴技术的机会实现跃迁式发展的重要性[17]。ICT产业作为经济发展的重要部分之一,具有技术变化快、生产率增长迅速以及市场竞争激烈的特点[18]。由此,本研究选择ICT产业作为研究领域,以测度企业在不断变化的环境中所具有的灵活性。本研究选择中国和美国这两个具有发达国家和发展中国家典型特点的国家,对其ICT企业进行对比研究,探索不同发展水平企业在技术快速变化的行业里所具有的灵活性。

2.1知识获取的二元性

2.1.1探索和利用

为了更好地说明企业利用不同知识来源的平衡能力与创新绩效之间的关系,本研究将从组织学习中探索和利用的二元性角度出发进行研究。探索和利用作为二元性最主要的表现方式,反映了企业通过采用两种不同的经营模式、组织、知识等资源保持在行业内的竞争优势。探索和利用的二元性使得企业对于知识的需求不仅仅局限于单一形式,而是要求二元的知识创造,即同时追求探索性和利用性[19]。LEVINTHAL等[3]认为,探索式学习强调对新知识的创造,利用式学习强调对现有或已知知识的运用,而由不同的知识所产生的这两种不同的学习方式的平衡对于组织突破性创新和长期竞争优势的获得有着重要影响[20]。由此可见,对于二元性的研究,焦点在于处理二元性所代表的利用型创新和探索型创新两者之间的矛盾与平衡问题。组织需要平衡探索和利用两种方式,以保持短期内的效率以及长期内的创新[2,3],但是由于组织惰性的存在,企业会倾向于发展某一特定的能力,即使在外部环境变化的情况下,企业的首选战略仍然是维持并加强现有的核心能力,放弃对其他能力的培养和发展。企业的这种行为会导致其核心能力僵化,变成核心刚性[21]。

2.1.2知识来源的二元性

资源基础理论强调, 企业的核心竞争优势是由其所独有的、且难以复制的能力或资源构成[22]。随着市场环境和需求的快速变化,企业需要跨越固有的边界,重新配置知识资源,将不同的知识进行整合和利用,以此来获得长久的竞争优势。由此,企业对于知识的获取不能仅局限于单一维度,探索和利用的二元知识来源使得企业将所获知识相互补充,这是企业实现二元性的重要途径之一,能够让企业获取更持久的创新绩效。

有学者认为,科学知识和技术知识在企业探索和利用的创新过程中扮演着不同的角色。科学可以帮助探索性创新指明研究方向,减少过程中的无用功[23];技术通过紧密联系先前研究活动的经验,从而对渐进性的利用创新过程起到支持作用[23]。简言之,技术知识对创新起到渐进性的提高作用,而科学知识可为创新提供丰富的前瞻性指导,有助于突破性创新的实现,两者作为两种不同的知识来源,在创新过程中通过不同的动机相互作用和协调[23]。

在创新过程中,技术知识与科学知识的贡献是截然不同的。从事技术工作的研究者注重对技术的细节提高,侧重于对新知识探索的局部性[24],从而使得创新过程中的一个组成部分或一个小过程的改变,形成渐进性创新成果。然而,由于这种局部性的探索只关注创新中研究者熟悉的部分或过程,因而会限制发明者的创新空间。随着时间的推移,企业更难从这种固有的思维模式中有所突破,而更加依赖于现有技术对于绩效的贡献[2,25]。不同于技术知识,科学知识与创新之间具有非线性和偶然性的关系。科学知识更加重视未知的发现,能够帮助研究者突破他们固有的思维,使眼界更加开阔,能够让新技术跨越现有技术核心设计的概念。可见,技术知识有利于利用性创新中现有技术和竞争力的改进和提高,而科学知识有利于探索性创新中新竞争力和新技术的形成[2]。

2.1.3知识来源的二元性和创新绩效

在实际的企业发展过程中,LEE[17]在对发展中国家经济追赶的研究中发现,一些后发国家的企业能够通过灵活的创新战略保持不断追赶的步伐,跨越所谓“中等收入陷阱”,在一些短周期的技术行业具有更突出的灵活性。虽然这些企业的现有技术与成熟企业相比竞争优势低,但是相对于领导企业过多的重视其核心能力,他们更多的是将经济重心投入到由于新技术的出现而产生的发展机会中。对于ICT产业这样的短周期的技术,他们能够以灵活、创新、快速应变能力赢得更多的市场机会,在对现有市场地位进行巩固的同时,对由于不断变化的需求而出现的新市场进行开发和进入。鉴于此,本研究认为保持探索和利用两者之间的平衡,能够使得企业获得更高的创新绩效。据此,提出如下假设:

假设1中国和美国ICT企业探索和利用的知识来源二元性对创新绩效有正向促进作用。

中国和美国作为两个不同发展水平的国家,在ICT产业方面的发展起步时间、发展基础、发展程度等都有较大差距,两国ICT企业在知识获取二元性方面的表现是不相同的,在平衡探索和利用两者之间的能力也有所差异。美国在ICT领域的领导企业具有两个特征:①拥有了相当稳定的地位;②对前沿科学和技术的探索,奠定了ICT领域的技术基础。美国的ICT企业在技术创新过程中,不断致力于对前沿科学的探索和开发,这些前沿技术的积累使得这些企业的技术发展处于领先水平。相比于利用性的技术知识,科学知识在美国ICT企业发展中为其前沿技术的探索和开发提供了重要的发展方向,使得这些企业在不断变化的环境中,不断更新技术,走在技术发展的前沿。

中国的ICT产业发展起步较晚,在技术积累的厚度上,与美国成熟的ICT企业有较大差距。企业的产品和服务大多基于国外已有的成熟技术,发展路径遵循的是东亚模式,发展初期依赖于外国独资或合资公司的技术投资和商业投资,以廉价的劳动力、低水平的制造能力为基础发展了技术能力,并通过为国际化公司贴牌生产进一步发展更高水平的能力。中国的ICT企业就是依靠这种对国外先进技术的引进、吸收、消化,并在此基础上依据本国的市场需求发展企业的创新能力。

综上,提出如下假设:

假设2美国ICT企业探索性的科学知识在创新过程中作用高于利用性的技术知识。

假设3中国ICT企业利用性的技术知识在创新过程中作用高于探索性的科学知识。

2.2 吸收能力及其调节作用

COHEN等[10]提出吸收能力的概念,他们认为组织对获取的外部知识的利用是创新的主要决定因素。ZAHRA等[12]发现,吸收能力与创新成果之间有显著的正相关关系,两者共同建立起企业的竞争优势。在企业层面中,吸收能力与信息处理能力相似,通过获取、内部化、转化和利用知识资源去形成诸如创新能力等企业的动态能力[12]。这种能力对于组织发展竞争优势具有关键作用,往往能引导企业产生重大的创新绩效[26]。

企业对外部新知识内部化的过程,即吸收能力,包括两部分:对外部知识获取与消化的潜在吸收能力;对所获知识转化与利用的现实吸收能力[12]。企业的吸收能力既包括外部知识的获取与消化,也包括知识的内部处理,这两种动态的对知识的吸收过程,形成一种内部知识处理和外部知识获取之间的张力。COHEN等[10]认为,这种过程是“吸收能力的内部指向和外部指向之间的矛盾”,源于企业内部知识沟通效率与知识获取及消化之间的矛盾。过于强调知识获取与消化,使得企业承受知识获取成本的同时却不能得到只是商业化的成果,产生大量新想法和创意的搁置与无效利用;相反,过于强调知识转化与利用,使得企业的现有知识和能力无法得到更新,只关注现有产品的小规模改进,从而导致组织僵化,无法实现技术突破。现实中,吸收能力是帮助组织改进现有的过程以及减少相关的成本[26],并进一步发展和应用新获得的外部知识去追求探索性创新[26]。潜在的吸收能力对于更新企业知识存量,发展与现有产品、服务和技术显著不同的创新起关键作用[26]。

对于美国这样的发达国家,企业发展已经非常成熟,他们具有较强的对外部知识转化和利用的能力;而对于中国企业来说,由于技术水平与成熟企业相比有一定差距,对外部知识获取能力好,在开放的经济条件下为后发企业技术进步和追赶提供了捷径,通过吸收利用成熟企业技术溢出的成果,为其在短期内追赶成熟企业提供可能,但是将这些从外部获取的知识转化并利用成为本国技术的能力还较弱。由此,本研究认为,企业的吸收能力能够促进探索和利用两者的平衡对于创新绩效的影响。据此,提出以下假设:

假设4对于美国ICT企业,相对于利用型知识来源,吸收能力对探索型技术知识来源与创新绩效之间关系存在更显著的正向调节作用。

假设5对于中国ICT企业,相对于探索型知识来源,吸收能力对利用型技术知识来源与创新绩效之间关系存在更显著的正向调节作用。

假设6中国和美国ICT企业吸收能力在探索和利用知识来源二元性对创新绩效的影响中起正向调节作用。

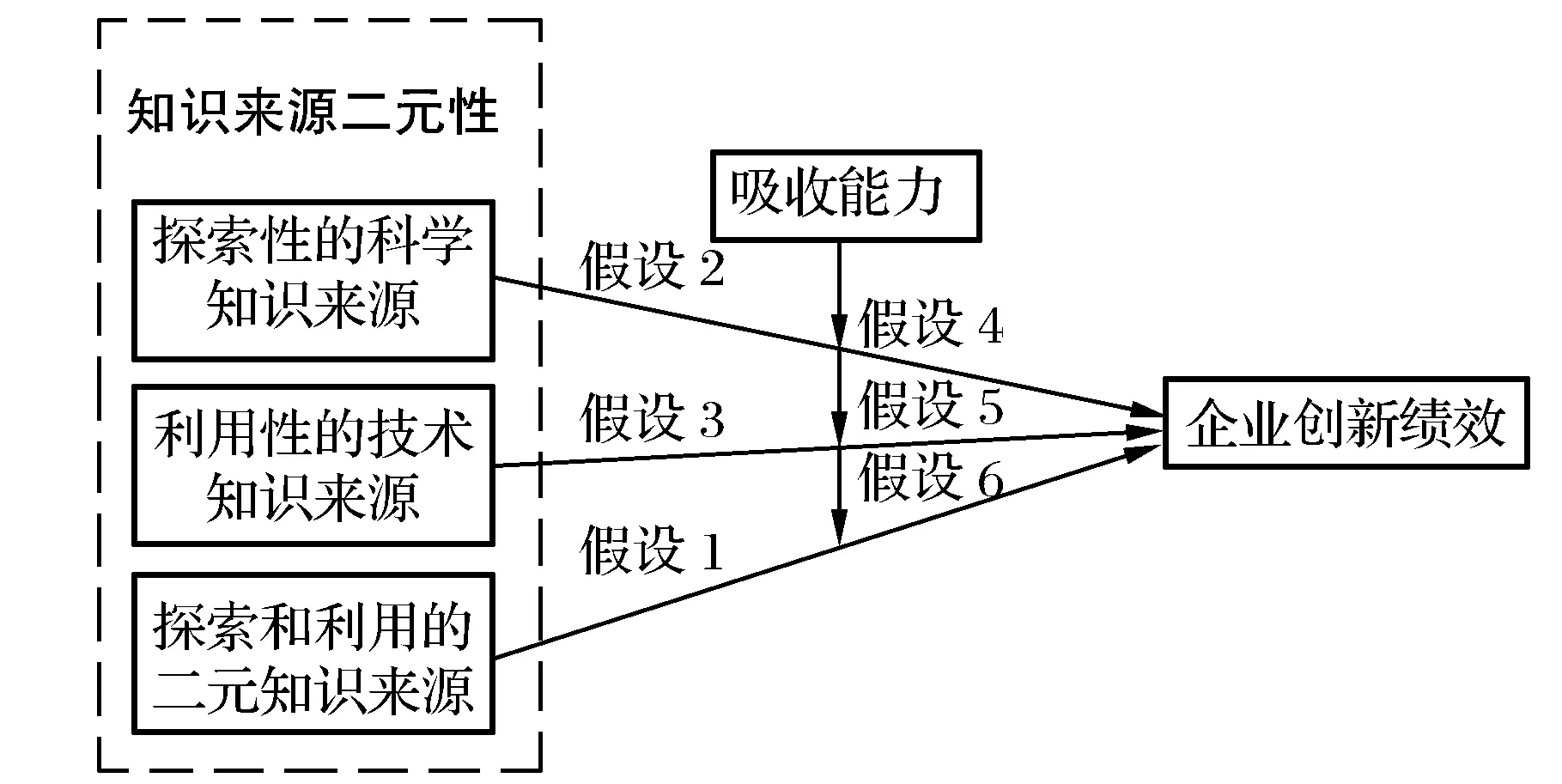

本研究的主要理论框架见图1。

图1 理论框架

3 研究设计

3.1数据来源和样本选择

后发国家企业在技术追赶上具有产业的特殊性。新熊彼特经济学认为,后发国家可以在在追赶过程中利用新兴技术[17]。ICT产业具有技术变化快、生产力增长迅速以及市场竞争激烈的特点[18]。由此,本研究认为选择ICT产业作为研究领域,可测度企业在不断变化的环境中所具有的灵活性。

在数据选择方面,本研究将采用专利数据对知识获取二元性、吸收能力以及企业创新能力进行衡量。专利是技术和创新能力的客观反映,从数据质量、可获得性等方面是其他数据无法达到的。专利文件所包含的不同信息中,专利引用指标反映了知识的流动和扩散、专利的质量以及企业的战略行为。由此,专利引用在分析企业、产业和国家层面的技术创新和知识流动方面得到广泛应用。

为了分析与ICT产业相关的专利数据,需要对产业本身以及与ICT相关的专利进行定义。OECD在1998年对ICT产业进行了定义,包括五大类:电信、电子消费品、计算机和办公设备、测量和控制仪表、设备和电子元件;同时定义了ICT产业在IPC(国际专利分类)中的代码。此外,随着USPTO专利数据库的使用,美国专利商标局也设置了美国专利分类体系。由此,本研究选用美国专利分类中ICT产业的代码进行专利数据收集,通过借鉴前人在ICT研究中采用的美国专利分类代码[27]。在专利数据搜索平台方面,本研究将采用汤森路透公司的Thomson Innovation(简称TI)中美国发明专利数据库,并根据ICT产业在美国专利分类中的代码进行检索,将中国和美国2010~2014年分别在美国申请的专利总数排名前50的企业作为预选样本。由于中国ICT产业发展较为滞后,加之选择美国专利局的数据,能够保证2010~2014年5年都有专利申请的企业不多,因此本研究选择的企业大多是ICT产业领域内的专利申请较多的大企业。在预选样本中的企业,并不是在此年间都有专利申请,为了尽量保持样本的全面性,并且还要保证选中企业在此年间的研发费用有披露,由此,最终选中了中美各20家专利申请排名靠前的企业作为最终的样本(见表1)。

3.2变量设置

3.2.1被解释变量

企业创新绩效作为被解释变量,反映了企业创造新想法、新产品或服务的能力,而ICT产业的增长是通过技术进步驱动的(如专利申请),因此技术独占性成为后发国家(如韩国)在

表1 中国和美国20家样本企业2010~2014年在美国和欧洲专利申请总数

注:数据根据TI专利数据库中专利数据整理。

大规模生产活动中进行创新的核心。本研究选择企业专利申请总数作为企业创新绩效的指标,该指标是衡量企业创新绩效最常使用的指标之一;选择2010~2014年每年中国和美国ICT企业在美国申请的专利总数作为被解释变量。此外,对于中国ICT企业的创新绩效衡量还将中国样本企业在中国地区申请的专利数作为解释变量,以检验结果的稳定性。

3.2.2解释变量

(1)知识来源的二元性本研究将知识获取的二元性分为两个方面:科学知识来源和技术知识来源,分别用以下两个变量表示:①技术知识,采用专利引用数,代表利用型知识来源;②科学知识,采用文献引用数,代表探索型知识来源。很多学者利用专利引文中专利引用和非专利引用来探索科学和技术之间的知识转移[28],揭示了专利引用和非专利引用所代表的技术和科学之间的互动。OECD中也用科学关联性指标代表非专利引文。专利中非专利引文数越高,该专利的技术就越接近于基础型研究。

(2)吸收能力与其他变量不同,对于吸收能力没有标准的统一测度。大多数文献中通过量表的形式来测量吸收能力,还有少量文献将公司的专利或技术出版物、R&D支出与销售额的比率作为衡量指标[29]。本研究借鉴STOCK等[29]采用的衡量吸收能力的指标,即R&D支出与销售额的比率作为吸收能力的测度。

3.2.3控制变量

本研究通过使用总资产的自然对数来代表企业规模,以控制企业规模对创新绩效的影响;此外,另一个控制变量为企业年龄。

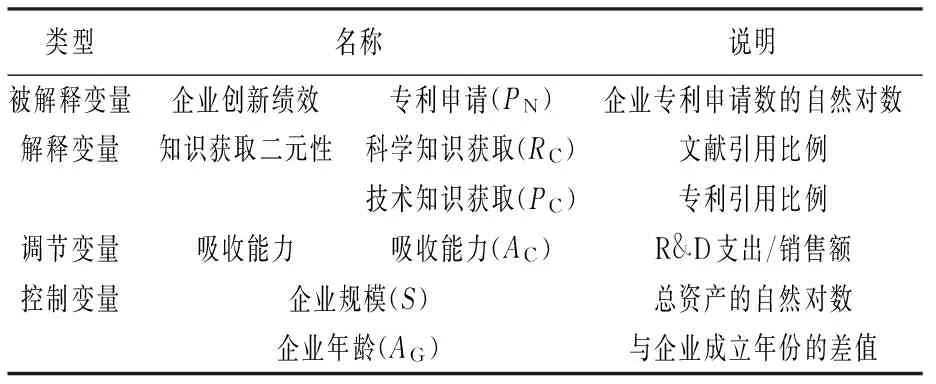

本研究的变量设置见表2。

表2 变量设置

4 实证分析

4.1样本描述性统计

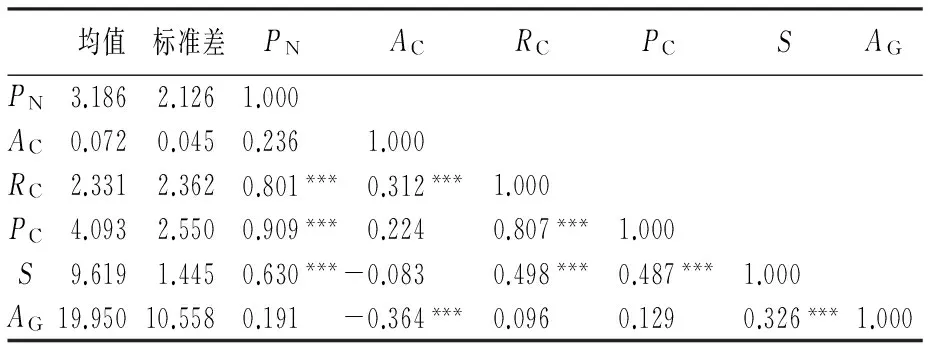

本研究通过Stata统计软件对数据进行了统计分析,具体的中国和美国的数据分析结果分别见表3和表4:①对所有变量进行单变量分析,以确保所有变量都符合基本假设,变量均进行了相关处理,并对其进行了简单的描述性统计,分别对中国和美国各20家样本企业的变量的均值和标准差进行统计;②通过分析各变量之间的相关系数,可以发现各变量之间有一定相关性,具有进行回归分析的可行性。

表3 中国样本企业数据描述性统计和相关系数分析

注:***表示p< 0.01,下同。

注.**表示p<0.05,下同。

4.2实证结果

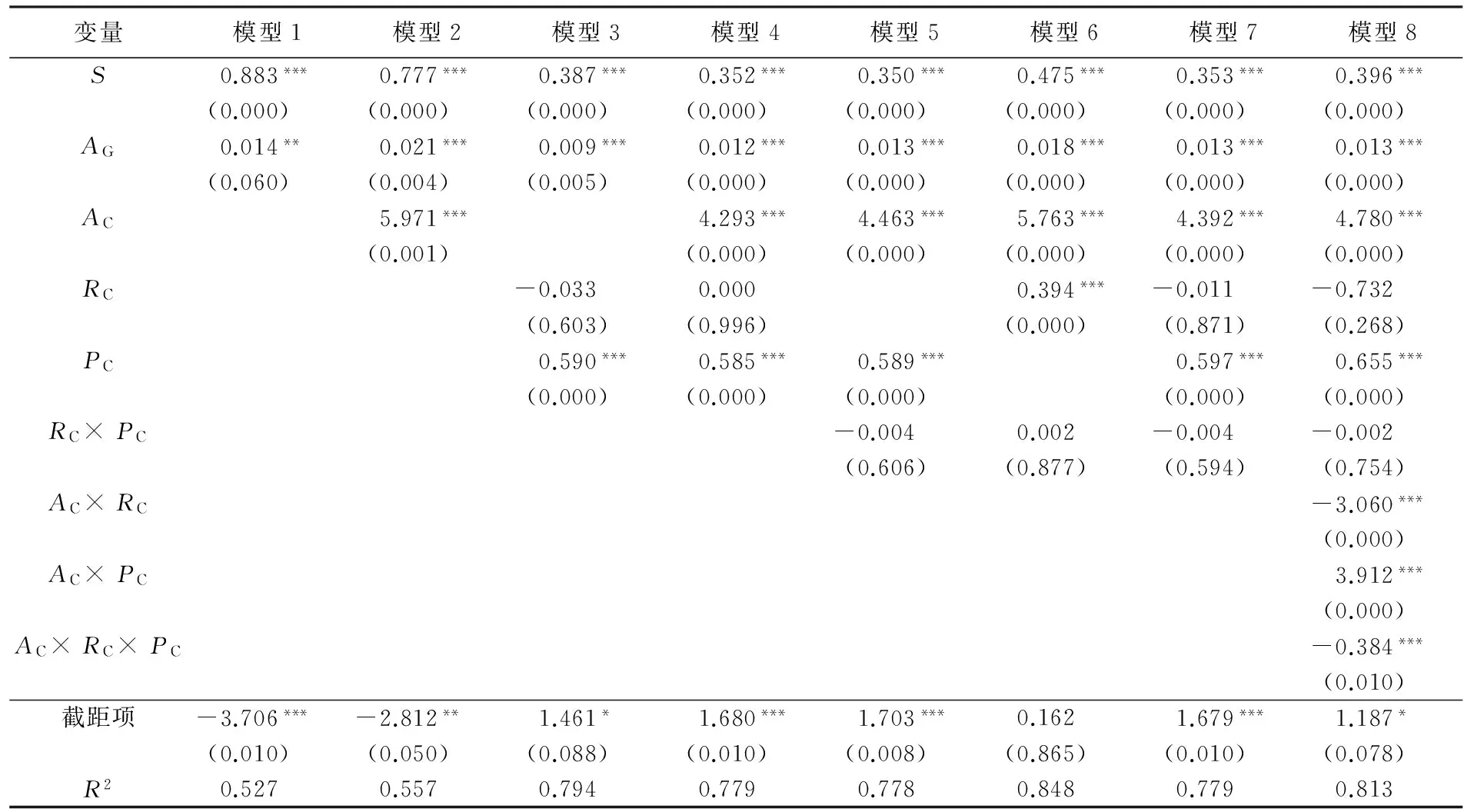

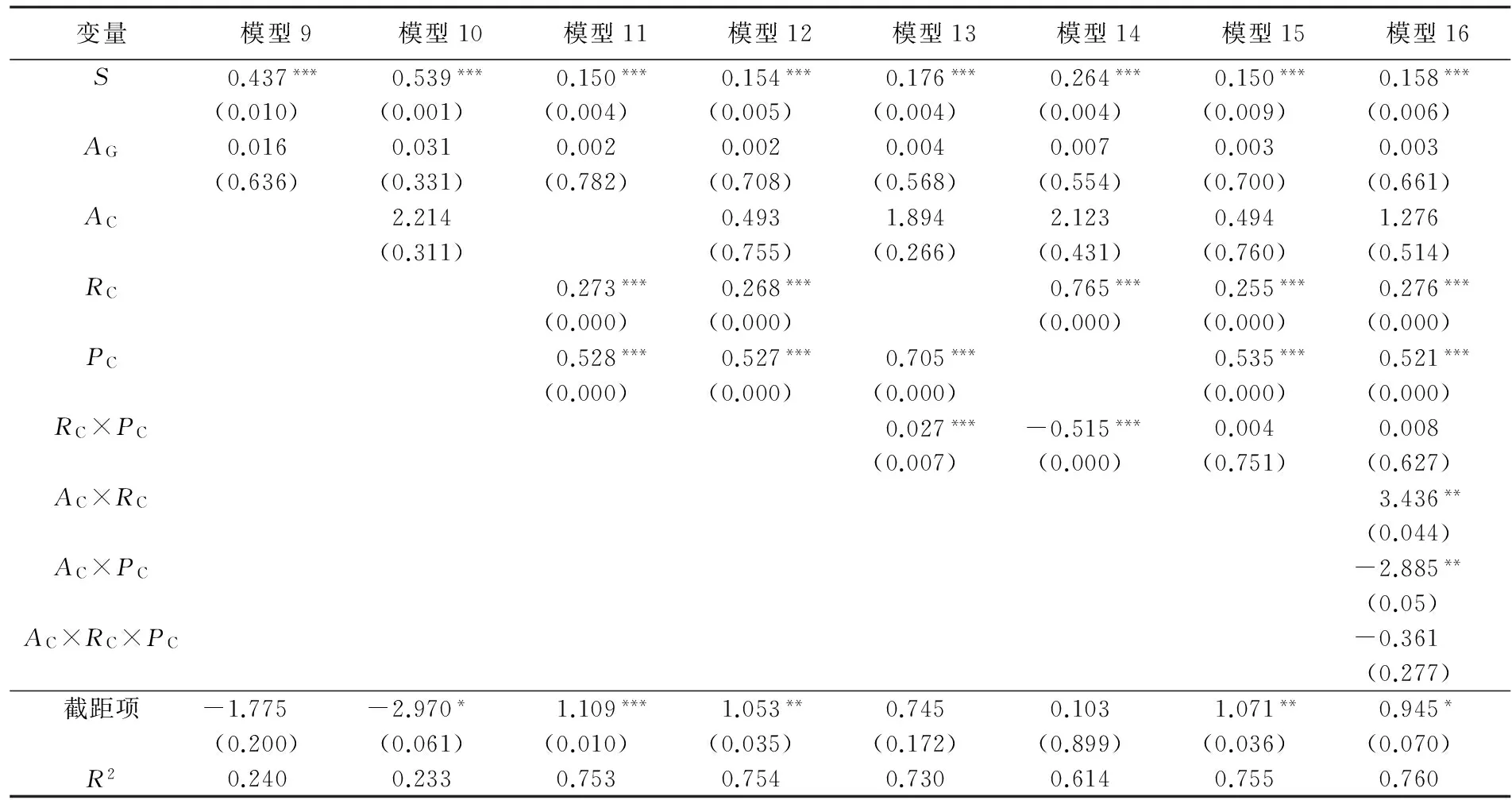

本研究分别对中国和美国的样本企业做了模型,采用了混合回归、固定效应模型和随机效应模型,进行了三者两两对比检验(中国:F检验,Prob>F=0.000;Hausman检验,Prob>chi2=0.361;美国:F检验,Prob>F=0.000;Hausman检验,Prob>chi2= 0.047),因此中国和美国两个模型均采用随机效应模型(GLS回归)。具体的模型结果分别见表5和表6。

美国20家ICT样本企业科学知识和技术知识获取的二元性与吸收能力对创新绩效的作用结果见表5。

表5 美国20家样本企业实证模型结果

注:*表示p<0.1,下同。

为了验证本研究的假设,模型1只加入了企业规模和企业年龄两个控制变量(见表5),这两个控制变量与企业创新绩效是显著正相关的,由此说明,对于美国的ICT大企业,他们利用其丰富的资源和经验,对创新绩效的获得起着有力的支撑作用。

在模型2中,加入了吸收能力这一变量对创新绩效的影响。结果显示,在控制其他因素不变的情况下,美国吸收能力对创新绩效有显著的正向影响作用,说明美国ICT企业能够将获得的知识有效地进行内部化,并转化为本企业的创新绩效。

为了研究美国ICT企业的创新绩效是探索型的科学知识来源所主导还是利用型的技术知识来源主导,在模型3中加入了这两个变量,从结果来看,利用型的技术知识来源对美国创新绩效有显著的正向影响,而探索型的科学知识来源对创新绩效无显著影响。这个结果与假设2不一致。本研究认为可能的原因是,美国成熟的ICT企业追求的是技术在行业内的垄断地位,因此对每项技术的要求很高,除非有非常值得投入研发的项目。由此,美国ICT企业对某项新技术的研发到商业化的过程周期较长,短期内对创新绩效不能起到促进作用。这些ICT企业在创新战略的选择上,强调在行业内的领导地位,将研发重点集中于对已有技术的不断改进,加强该技术在全球的垄断地位。

模型4同时加入了科学知识来源、技术知识来源与吸收能力3个变量,与模型2和模型3单独加入变量相比,整体结果一致,除了探索型的科学知识对创新绩效的影响从模型2的负向变成了正向,结果依然不显著,且系数很小。

模型5、模型6和模型7验证了知识获取的探索和利用二元性结合对创新绩效的影响,结果显示美国ICT企业的知识获取的探索和利用的二元性结合对创新绩效无显著调节作用,与假设1不符,说明美国ICT企业还不能很好地平衡知识获取的二元性,两者结合会使企业的成本增加,从而对创新绩效无显著调节作用。

模型8验证了吸收能力对知识来源二元性影响创新绩效的调节作用,结果与假设4和假设6不符,美国ICT企业的吸收能力对技术知识来源起正向调节作用,而对科学知识来源起负向调节作用,并且吸收能力对知识探索和利用的二元性起显著负向调节作用。由于模型3中得出的结论与原假设不符,导致后面的假设与实证结果也不符。美国的ICT企业偏向于技术知识来源,吸收能力中较强的对外部知识转化和利用的能力能够促进技术知识来源对创新绩效的正向影响作用,但是过多的吸收能力,会使得企业现有知识和能力得不到快速更新,无法形成突破性的探索创新,因此,美国的吸收能力在探索型的科学知识对创新绩效的影响上无显著的调节作用。此外,在探索和利用的知识来源二元性平衡上,由于时间较短,有限的资源不能同时平衡不同的创新战略,因此,对创新绩效无显著影响。

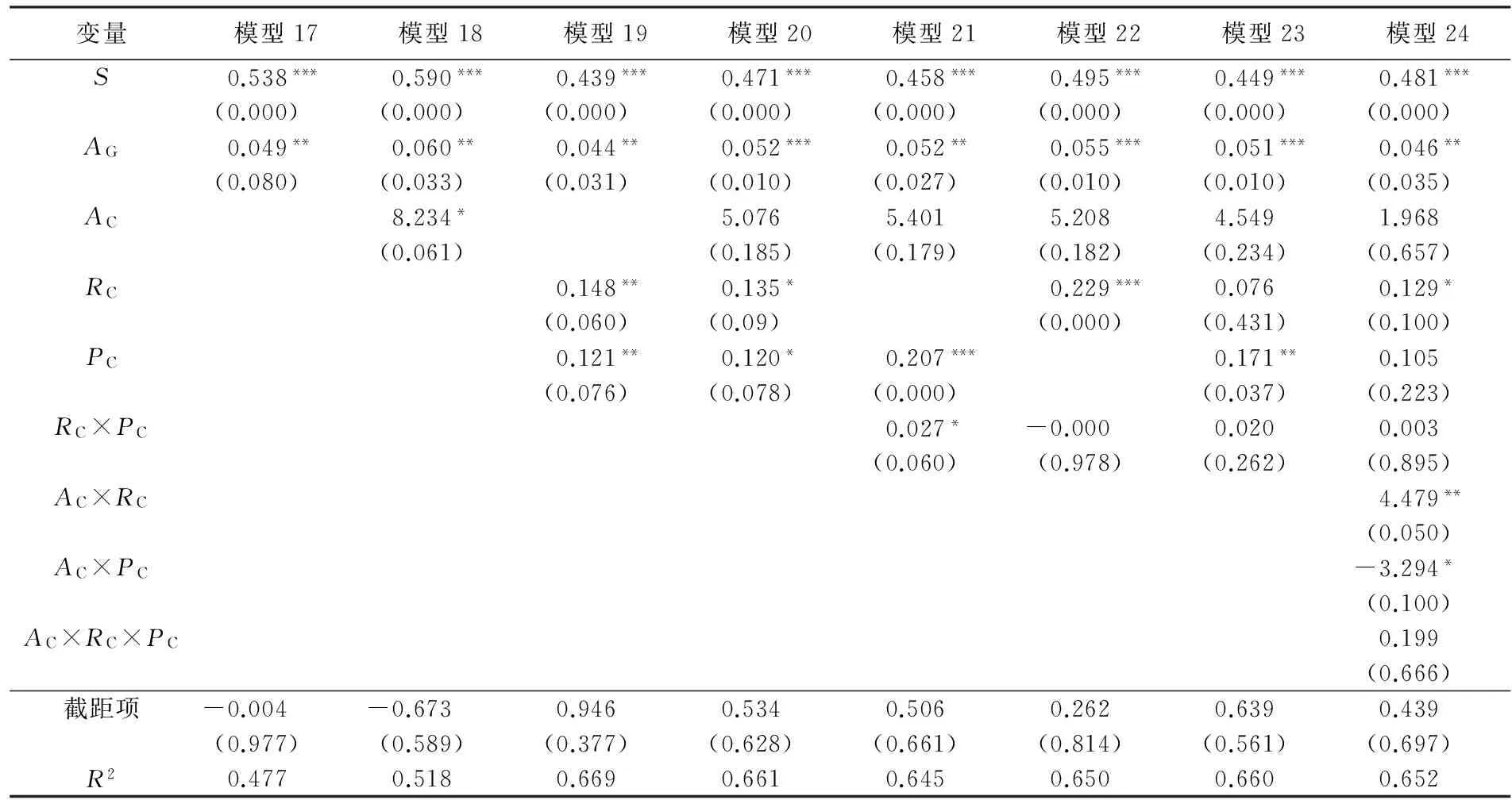

中国20家ICT样本企业探索和利用知识来源的二元性与吸收能力对在美国申请专利的创新绩效作用结果见表6。

表6 中国20家样本企业实证模型结果(因变量为美国专利申请数)

从实证结果可以发现,在模型9中验证的控制变量对创新绩效的影响中,企业年龄对创新绩效无显著影响。

模型10中单独验证了中国ICT企业吸收能力对创新绩效的影响,结果显示对创新绩效无显著影响。本研究认为可能的原因是,中国ICT企业对外部获取资源的内部消化并且商业化的能力较弱,不能很好地实现研发投入对创新绩效的促进作用。

模型11验证了科学知识来源和技术知识来源对创新绩效的影响,结论与假设3相符,中国的ICT企业技术知识来源和科学知识来源对创新绩效均有显著正向影响,并且利用型的技术知识在创新过程中所起作用高于探索型的科学知识。可以看出,中国ICT企业在知识来源的二元性方面要优于美国企业,中国企业对于两种知识来源都很重视,且对创新绩效也有正向显著影响。

模型12同时加入吸收能力、技术知识来源和科学知识来源3个主要变量,结果与模型10和模型11单独放入的结论一致。

模型13、模型14和模型15是对技术知识来源和科学知识来源两者结合影响创新绩效作用的验证,与假设1相悖。本研究认为其中的原因同美国一样,在研究年限内,由于时期较短,有限的资源不能同时平衡两者不同的创新战略,因此,对创新绩效无显著影响。

模型16验证了吸收能力的调节作用,结果显示吸收能力对探索型的科学知识来源有正向调节作用,而对利用型的技术知识来源无正向调节作用,与假设5相反。模型11得出中国偏向于科学知识来源,因此其较好的外部知识获取能力能够促进其不断兴起的探索性创新;而对于利用型创新来说,中国企业对外部知识的转化和利用能力较弱,过多的强调对外部知识的获取而不能有效转化为本国的技术,使得企业在承受知识获取成本的同时而不能得到这些知识的商业化,无法对利用型创新绩效起调节作用作用。

鉴于此,本研究认为中国ICT企业的吸收能力能够促进科学知识来源对创新绩效的影响,而不能促进技术知识来源对创新绩效的影响。此外,吸收能力在知识来源的探索和利用二元性的调节作用中,两个国家的结果是一致的,均无正向调节作用。

5 实证分析与讨论

通过以上实证结果,本研究做出以下分析与讨论:假设1的实证结果与假设相悖,可能的原因在于选取的研究时间段较短,在短期内,不论是美国的企业还是中国的企业,同时追求知识来源的探索和利用会增加企业高成本代价,使得企业内部不能很好地保持一致性。本研究认为,若是长期内,企业能够协调好资源配置,可以达到利用和探索的二元性平衡,并促进企业长期发展,该结果需进行后续研究证实。

假设2和假设3是为了验证中国和美国ICT企业对不同知识来源的偏向以及对创新绩效的影响。本研究认为,美国ICT企业的探索型的科学知识更能促进创新绩效,而中国ICT企业的利用型的技术知识更能促进创新绩效。美国和中国的样本都不能显著支持原假设。中国企业的二元性要高于美国企业,在技术更新快的ICT行业中国企业的灵活性更高。这说明美国和中国的ICT企业对探索和利用两方面战略的侧重点不同。美国注重对知识的利用,而中国企业对于知识探索和知识利用的创新战略都有注重。这可能是因为中国不同的企业对于战略选择的方向是多样的,有的企业选择探索型的创新战略,而有些企业选择利用型的创新战略,这就导致了样本结果出现的科学知识知识来源和技术知识来源对创新绩效的影响都是显著为正。说明中国企业的创新战略是偏向于二元性的,而美国的企业偏向于单边的技术知识来源。

假设4、假设5和假设6验证了吸收能力的调节作用。从实证结果可以发现,相比于探索型的科学知识,美国ICT企业的吸收能力对利用型的技术知识来源的调节作用更加显著。对于中国ICT企业,相比于利用型的技术知识,其吸收能力中外部知识获取的能力对探索型的科学知识来源起更显著的正向调节作用。假设6提出的吸收能力在知识获取二元性对创新绩效的正向调节作用中未得到支持,其中美国的样本显示吸收能力起显著的负向调节作用,而中国的样本显示负向不显著的调节作用。在对假设1进行验证的结果中发现,中美两国ICT企业的探索和利用的知识获取二元性平衡对创新绩效的作用都不显著,即中美ICT企业无法保持两者的结合。由此,当美国企业的吸收能力偏向于对知识的利用和转化时,会造成企业的知识得不到更新,无法实现突破性创新,从而对创新绩效起到负向作用。对于中国来说,虽然中国ICT企业在科学知识和技术知识两者上都有涉及,但在保持结合方面还有所欠缺。此外,中国的吸收能力对创新绩效无显著影响,即中国对于知识的吸收利用和转化能力差,不能促进创新绩效,因此,中国ICT企业的吸收能力在知识获取二元性对创新绩效的影响上无显著调节作用。

本研究还对结果进行了稳定性检验,利用中国的20家样本企业在中国申请的专利数作为因变量,检验实证结果见表7。表7与表6的结果相比,总体一致,说明结果具有稳定性。两个结果的区别在于,对国内创新绩效的影响结果中,科学知识获取和技术知识获取对于创新绩效影响的显著程度和影响程度要低于对在美国申请专利的创新绩效。

表7 中国20家样本企业稳定性检验分析(因变量为中国专利申请数)

6 研究结果与不足

通过以上分析与讨论,本研究表明:①在知识来源二元性对创新绩效的影响方面,美国的ICT企业偏向于利用型的技术知识来源,并对创新绩效有显著正向影响,同时间段内中国ICT企业的科学知识来源和技术知识来源对创新绩效均有显著的正向影响,并且技术知识来源对创新绩效的影响更大;②中美两国ICT企业探索和利用的知识来源二元性对创新绩效无显著调节作用,即科学知识来源和技术知识来源两者的结合对创新绩效无显著促进作用;③吸收能力的调节作用方面,美国ICT企业的吸收能力在技术知识来源对创新绩效的影响中起正向调节作用,中国ICT企业的吸收能力在科学知识来源对创新绩效的影响中起正向调节作用。

本研究还存在一些不足:①由于ICT产业在中国和美国的发展程度不同,并且选取的是美国的专利申请数据库,因此,这两个国家的企业所拥有的专利申请量差距也较大,美国在2010~2014年间每年都有专利申请量的企业很多,而在中国,能保证5年都有专利申请量的企业只有不到30家。此外,本研究还要涉及研发费用等财务报表的数据,未上市企业的相关数据无法得到,因此,在样本企业选取上具有一定局限性。②由于选择的是美国的专利申请数据库,因此专利的数据不能完全代表中国企业的创新水平。

[1] DUNCAN R B. The Ambidextrous Organization: Designing Dual Structures for Innovation[M]. New York: North-Holland, 1976: 167~188

[2] MARCH J G. Exploration and Exploitation in Organizational Learning[J]. Organization Science, 1991, 2(1): 71~87

[3] LEVINTHAL D A, MARCH J G. The Myopia of Learning[J]. Strategic Management Journal, 1993, 14(S2): 95~112

[4] TUSHMAN M L, O’REILLY C A. The Ambidextrous Organizations: Managing Evolutionary and Revolutionary Change[J]. California Management Review, 1996, 38(4): 8~30

[5] HE Z L, WONG P K. Exploration vs. Exploitation: An Empirical Test of the Ambidexterity Hypothesis[J]. Organization Science, 2004, 15(4): 481~494

[6] GIBSON C B, BIRKINSHAW J. The Antecedents, Consequences, and Mediating Role of Organizational Ambidexterity[J]. Academy of Management Journal, 2004, 47(2): 209~226

[7] MILLER D. The Generic Strategy Trap[J]. Journal of Business Strategy, 1992, 13(1): 37~41

[8] ATUAHENE-GIMA K. Resolving the Capability: Rigidity Paradox in New Product Innovation[J]. Journal of Marketing, 2005, 69(4): 61~83

[9] SEGARRA-CIPRES M, CARLOS BOU-LLUSAR J, ROCA-PUIG V. Exploring and Exploiting External Knowledge: The Effect of Sector and Firm Technological Intensity[J]. Innovation, 2012, 14(2): 203~217

[10] COHEN W M, LEVINTHAL D A. Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation[J]. Administrative Science Quarterly, 1990, 35(1): 128~152

[11] TSAI W. Knowledge Transfer in Intraorganizational Networks: Effects of Network Position and Absorptive Capacity on Business Unit Innovation and Performance[J]. Academy of Management Journal, 2001, 44(5): 996~1 004

[12] ZAHRA S A, GEORGE G. Absorptive Capacity: A Review, Reconceptualization, and Extension[J]. Academy of Management Review, 2002, 27(2): 185~203

[13] LEE S C, LIANG H, LIU C Y. The Effects of Absorptive Capacity, Knowledge Sourcing Strategy, and Alliance Forms on Firm Performance[J]. Service Industries Journal, 2010, 30(14): 2 421~2 440

[14] TEIGLAND R, WASKO M. Knowledge Transfer in MNCs: Examining How Intrinsic Motivations and Knowledge Sourcing Impact Individual Centrality and Performance[J].Journal of International Management, 2009, 15(1): 15~31

[15] HOWELLS J, JAMES A, MALIK K. The Sourcing of Technological Knowledge: Distributed Innovation Processes and Dynamic Change[J]. R&D Management, 2003, 33(4): 395~409

[16] GEIGER S W, MAKRI M. Exploration and Exploitation Innovation Processes: The Role of Organizational Slack in R&D Intensive Firms[J]. Journal of High Technology Management Research, 2006, 17(1): 97~108

[17] LEE K. Schumpeterian Analysis of Economic Catch-up: Knowledge, Path-Creation, and the Middle-Income Trap[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2013:3~24

[18] CORROCHER N, MALERBA F, MONTOBBIO F. Schumpeterian Patterns of Innovative Activity in the ICT Field[J]. Research Policy, 2007, 36(3): 418~432

[19] O’REILLY C A, TUSHMAN M L. Organizational Ambidexterity: Past, Present, and Future[J]. Academy of Management Perspectives, 2013, 27(4): 324~338

[20] 罗彪, 葛佳佳, 王琼. 探索型、挖掘型战略选择对组织绩效的影响研究[J]. 管理学报, 2014, 11(1): 37~45

[21] DOROTHY L B. Wellsprings of Knowledge: Building and Sustaining the Sources of Innovation[M]. Boston: Harvard Business School Press, 1995

[22] OLIVER C. Sustainable Competitive Advantage: Combining Institutional and Resource-Based Views[J]. Strategic Management Journal, 1997, 18(9): 697~713

[23] FLEMING L, SORENSON O. Science as a Map in Technological Search[J]. Strategic Management Journal, 2004, 25(8/9): 909~928

[24] GARUD R, AHLSTROM D. Technology Assessment: A Socio-Cognitive Perspective[J]. Journal of Engineering and Technology Management, 1997, 14(1): 25~48

[25] LEONARD D. Core Capabilities and Core Rigidities: A Paradox in Managing New Product Development[J]. Strategic Management Journal, 1992, 13(2): 111~125

[26] JANSEN J. Ambidextrous Organizations: A Multiple-Level Study of Absorptive Capacity, Exploratory and Exploitative Innovation and Performance[D]. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam, 2005

[27] LEE S, KIM M S, PRK Y. ICT Co-Evolution and Korean ICT Strategy: An Analysis Based on Patent Data[J]. Telecommunications Policy, 2009, 33(5): 253~271

[28] TIJSSEN R J W. Science Dependence of Technologies: Evidence From Inventions and Their Inventors[J]. Research Policy, 2002, 31(4): 509~526

[29] STOCK G N, GREIS N P, FISCHER W A. Absorptive Capacity and New Product Development[J]. Journal of High Technology Management Research, 2001, 12(1): 77~91

(编辑丘斯迈)

The Effect of Ambidexterity in Knowledge Sourcing on Innovation Performance:The Empirical Study of ICT Companies in China and the US

XU Jingyu1LIU Xielin1QIU Shumin2

(1. University of Chinese Academy of Sciences,Beijing,China;2. Tsinghua University,Beijing,China)

Based on the perspective of ambidexterity of exploration and exploitation, we take ICT industry as an example to analyze different strategies for using science and technical knowledge by the firms in the US and China, and then analyze the effect of such differences on innovation performance. Using patent citation database, the findings showed that the US ICT enterprises’ technological knowledge has significant positive effect on innovation performance, while both the exploration and exploitation of Ambidexterity in Knowledge Sourcing from Chinese ICT enterprises have significant positive effect on innovation performance. We further test the moderating effect of absorptive abilities. The US firms’ absorptive abilities significantly positively moderate the effect of technical knowledge on innovation performance. While Chinese firms’ absorptive abilities moderate the effect of science knowledge on innovation performance.

knowledge sourcing; ambidexterity; absorptive ability

2015-11-19

国家自然科学基金资助项目(70932001)

C93

A

1672-884X(2016)09-1357-10

柳卸林(1957~),男,浙江衢州人。中国科学院大学(北京市100190)经济与管理学院教授、博士研究生导师。研究方向为技术创新管理、科技政策、产业政策。E-mail:liuxielin@ucas.ac.cn

DOI编码: 10.3969/j.issn.1672-884x.2016.09.011