长沙县金井镇农民集中居住意愿调查与对策研究

谭莎 胡贤辉 吴然新

摘要 农民集中居住政策是基于我国现阶段农村发展状况和经济社会发展规律提出来的。该政策的实施既能促进城镇化进程,改善农民生产生活环境,又能节约土地,合理配置资源。然而在政策实施的过程中,部分农民不太愿意集中居住。该研究选取了长沙县金井镇76户农户为调查对象,采用问卷调查和访谈的方式,分析了影响农民集中居住意愿的因素,这些因素包括农民的年龄、文化程度、从事的职业等个体特征,家庭结构、收入状况等家庭特征,对新环境的期望值以及政府政策支持力度等。为合理引导农民集中居住,有针对性地提出了尊重农民意愿、科学规划集居区、提高农民收入、加强基础设施建设、加大宣传力度等对策。

关键词 农民集中居住;意愿;长沙县

中图分类号 S-9 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2016)09-254-03

Abstract Peasantrys centralized residence will become necessary as the rural development and economy goes on. The new police will not only promote the process of urbanization, improve farmers production environment, but also save land, make rational allocation of resources. However, in the process of implementation of the policy, some farmers are reluctant to live centralized. By questioning and interviewing on 76 farmers in Jinjing Town Changsha County, the factors affecting willingness of farmers were analyzed, including farmers individual characteristics(age, education degree, profession), family features(family structure, income), the expectation of new environment and government policy support. In order to promote the process of centralized residence, several countermeasures were proposed, for example, respecting the willingness of farmers, increasing their income, making scientific residential planning, enhancing investment in infrastructure, strengthening propaganda.

Key words Peasantrys centralized residence; Willingness; Changsha County

改革開放以来,农民生活水平显著提高,但农民的居住环境、生活质量等较城镇居民还是存在较大差距。同时,农村居民点布局分散、凌乱,宅基地占地过多、用地无序等现象比较严重,严重制约农村经济社会的发展,引导农民集中居住势在必行[1]。2013年长沙县委、县政府着手统筹规划农村集中居住点,引导和鼓励全县农民集中居住。政策实施以来,农民并未如政府所预期的大量搬迁集中居住,反而表现出一定的抵触心理。为进一步了解农民心理,保障政策能够真正指导农民、服务农民,笔者选择长沙县金井镇作为调查区域,对农民集中居住意愿进行问卷调查,为相关部门提供政策建议。

1 调查研究概况

1.1 样点选取 长沙县毗邻湖南省会长沙,从东、南、北3面环绕长沙市区,处于长株潭“两型社会”综合配套改革试验区的核心地带,是全国“十强县”之一,经济实力雄厚。金井镇是长沙县北部重镇,是长沙规划的“十个中心镇”之一,素有“小长沙”之称,经济社会的快速发展使金井镇具备集中居住的条件,加之金井镇多丘陵山地,占到全镇土地面积的60%,山丘区基础设施较差,随着农民生活水平的提高,农民希望过上“出门有路”的生活,农民有改善居住条件的意愿。该研究选取了金井镇7个村共计76户农民为样本,其中有5个村正在筹划集中居住,调查样本具有一定的代表性。

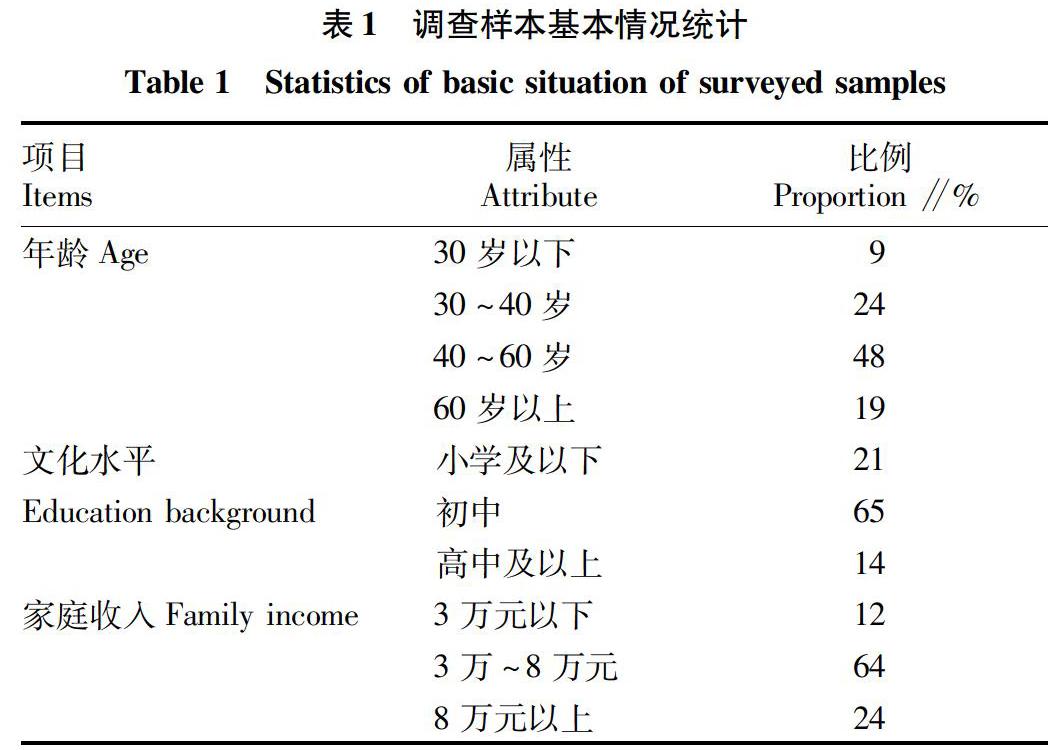

1.2 调查样本特征 2014年12月,笔者对样点区进行了实地调研,共发放调查问卷76份,其中有效问卷71份。调查对象平均年龄为47.5岁,平均家庭收入为62 267元。调查样本基本情况统计见表1。

2 调查结果与分析

统计发现,大部分(69%)的农民具有集中居住的意愿。从效益比较上讲,如果人们在综合比较了迁居前后的成本收益,认为其迁居后的收益确实超过迁居前的收益,那么人们就有迁居的意愿。将影响农民迁居决策的费用分为3类:迁居预期收益、迁移费用和当前收益。当迁居预期收益-迁移费用>当前收益,农民有迁居的意愿;当迁居预期收益-迁移费用<当前收益,农民暂时没有迁居的意愿。迁居费用和当前收益是可预计的,但迁居的预期收益是不可预测的,它受到农民的个体特征、家庭基本特征、移居政策等诸多因素影响。这些因素有的起促进作用,有的起阻碍作用。该研究从农民的个体特征、家庭基本情况、居住条件、政策及其他方面等5个方面对农民集中居住的意愿进行进一步探究;同时访问了当地的相关部门,详细了解集中居住政策的实施情况。

2.1 农民的个体特征

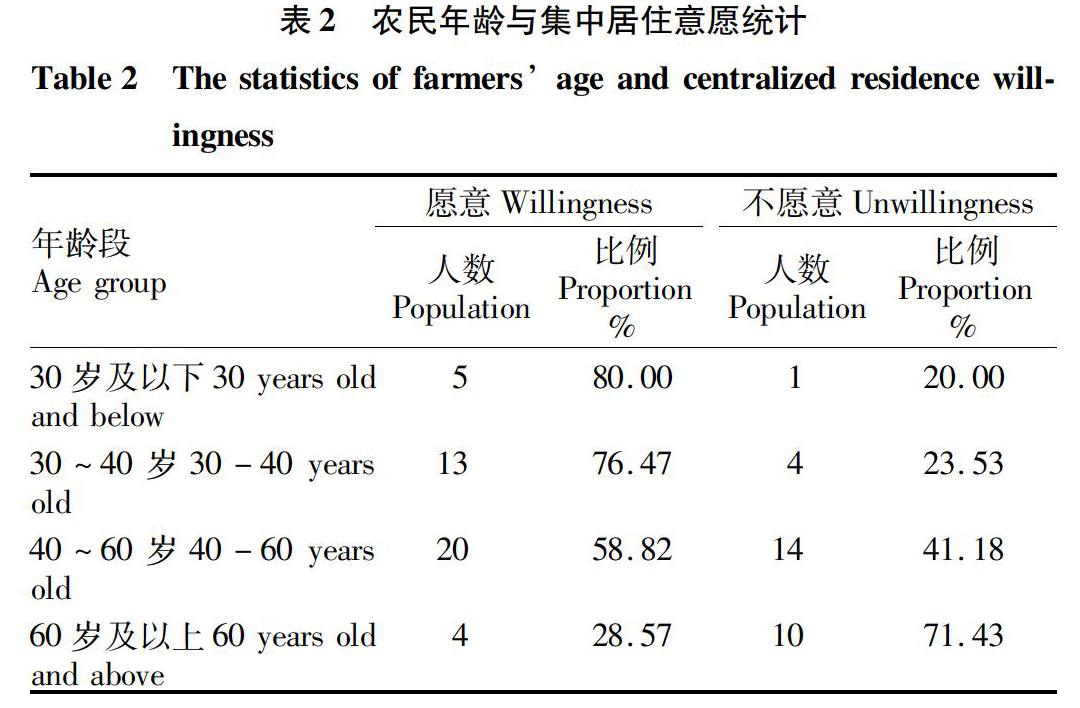

2.1.1 农民年龄与集中居住意愿。在调查问卷中,被调查者分为 “30岁及以下” “30~40岁”“40~60岁”“60岁及以上” 4个年龄段。“30岁及以下”“30~40岁”这2个年龄段的农民集中居住的意愿差异不大,且集中居住的意愿都比较强;但“60岁及以上”年龄段的农民集中居住意愿只有28%(表2)。这说明,随着农民年龄的不断增长,农民迁居的意愿越来越小。分析其原因,年轻人一般以外出打工为主,对土地没有过多的依赖,并且从子女上学、出行便利等方面考虑,集中居住具有较大优势。而老年人久居家中,习惯了独门独院的生活,靠地为生,离开原来耕种生活的土地会不习惯,且没有了建房的热情,故而没有迁居的意愿。

2.1.2 农民文化水平与集中居住意愿。调查发现,小学以下文化水平的农民的集中居住意愿为73%。初中、高中文化水平的农民集中居住意愿为54%。究其原因,高中及以上文化水平的农民虽然能够理解集中居住政策,但他们比较能找到好的工作,收入高,在原地方的生活条件比较好,从自身利益出发不愿搬出。文化水平較低的农民不愿单纯地从事务农工作,毕竟外出务工收入高,故而他们有迁出的意愿。

2.1.3 职业与集中居住意愿。土地问题始终是农民关注的核心问题,如果农民对土地有很强的依赖性,则迁居的意愿不强。换句话说,如果农民从事农业收入比非农收入高,则农民不愿搬迁;如果非农收入比农业收入高,则迁居的意愿会高一些。调查发现,以务农为主的农民集中居住意愿仅为17%,而以打工为生的农民集中居住意愿为68%。原因很简单,集中居住后,原来以耕种为生的农民离土地远了,耕种不便,很有可能面临放弃农业收入的境地。因此政府在推进集中居住过程中,必须想办法拓宽农民的非农就业渠道。

2.2 家庭基本情况

2.2.1 家庭人口与集中居住意愿。在此次调查中,3人及以下的家庭、4~5人的家庭、5人以上的家庭的迁居意愿分别为77%、63%、42%。家庭人口数对农民迁居行为有一定影响,人口越多,农民迁居的意愿越小。通过访谈,笔者了解到人口多的家庭集中居住后生活开支大,给家庭带来沉重的负担[2]。从已经搬入集中居住区的农民家庭来看,绝大部分为3人及以下的核心家庭,有些家庭中的老人却仍居住在原来的老房子里。

2.2.2 家庭收入与集中居住意愿。一般来讲,农民家庭收入主要由农业收入和非农收入组成。在调查中发现,完全依赖农业收入的农户已经很少,大部分农户种田只是为了获取口粮。该研究仅考虑家庭非农收入对农民集中居住的影响。调查发现,家庭非农收入越高,农民的迁居意愿就越强。这是因为集中居住后,水、电、煤、气等生活开支增大,经济实力强的家庭才可能负担得起,并且集中居住区较能满足这部分人对住房、教育、医疗等诸多资源较高的期望。

2.2.3 居住条件。人们通常会拿现有居住条件(包括现有住房的大小、生活消费、居住环境和邻里关系)和集中居住后的条件(新房的户型、环境、周边基础设施建设)相比。如果农民对现有居住条件比较满意,则一般不愿搬迁;如果农民对现有居住条件不满意,尤其是房屋破旧有推翻重建想法的,愿意搬迁的比例高达86%。从已经规划的集中居住区来看,地理区位一般都比较好,交通便利,水电、环卫、休闲娱乐等基础设施和配套设施都较齐全,这些条件人们都比较满意。人们普遍担心的是户型,新环境的户型大部分没有考虑到农具的存放问题,并且一般只有一个小院子,不够养鸡、养鸭等副业所用。

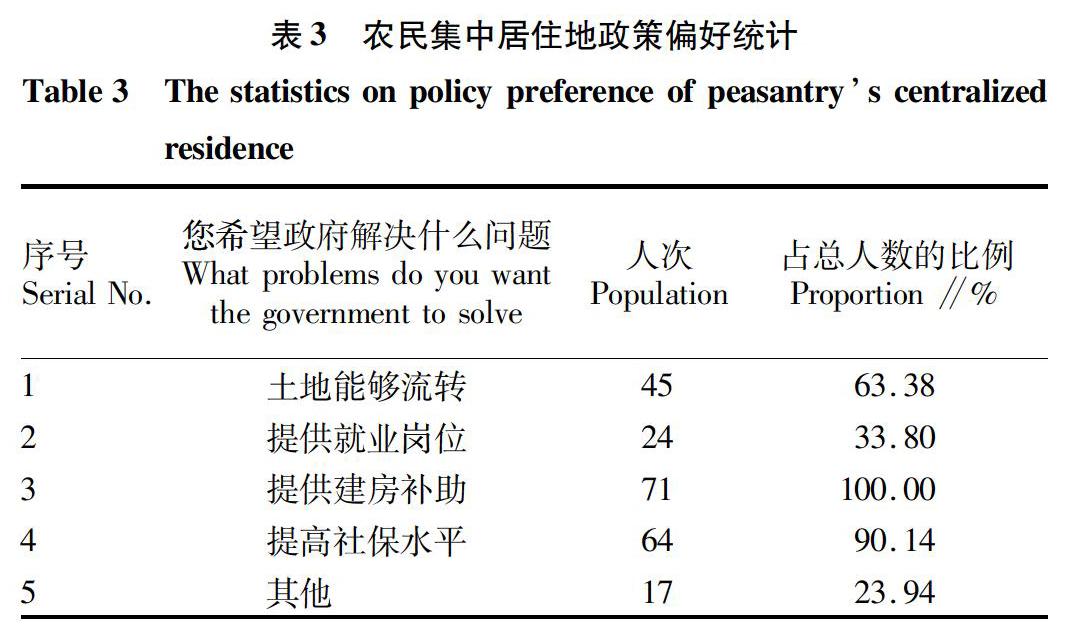

2.2.4 政策。政府的政策支持力度越大,农民迁居的意愿也就越大。由于金井镇的集中居住大多是在原来村庄中的集中,故户口变更的可能性不大;同时因为是政府引导农民自愿集中居住,所以也不涉及拆迁问题。但是政府对村民建房提供有限名额有限金额的补助,并且平整场地(建房方式为政府提供设计图纸,农户自建)。在此次调查中,笔者设计了问题“搬进集中居住区,您希望政府解决什么问题”,并提供备选答案(可多选)“土地能够流转”“提供就业岗位”“提供建房补助”“提高社保水平”。有33.8%的农民希望政府解决就业问题,63.38%希望土地能够流转。可以看出,只要政策合适,大部分农民还是愿意迁居到集中居住点(表3)。

2.2.5 其他方面。在调查中,笔者还发现一些地方的传统习俗、邻里感情、政府提供的技术培训和贷款政策也是影响农民意愿的因素[3]。农民由于一些个人的生活习惯和传统文化,对集中居住后能否延续这些习惯和文化表示担心。同时,在农村地区,很看重邻居之间的情谊,长期的相邻居住让彼此产生了较为深厚的邻里之情,即使集中居住也还是希望能与自己的老邻居住在一起。也有部分农民还提出了希望政府能够放宽贷款政策,给他们重新创业提供便利;提供就业指导和技术培训,让他们有更多的收入来源。

3 结论与建议

通过对金井镇农民集中居住意愿的调查,发现大部分的农民有迁居到集中居住区的意愿。农民的个体特征、家庭基本情况、对居住环境的期望及政策等共同影响着农民集中居住的意愿。农民的年龄、文化水平、外业务工情况等的不同,对集中居住会有不同的需求标准;经济收入和家庭结构等方面的分化也使得农民产生不同的居住区位选择动向;政府政策支持的力度越大,农民愿意迁居的比例越高。对此,该研究提出以下政策建议。

3.1 坚持“以人为本”,尊重农民意愿 集中居住涉及到农户的切身利益,必须把农民的需求放在第一位考虑。尊重农民意愿,尊重乡村演进过程中沉淀下来的习俗,尊重农民的生活习惯,满足农民的利益诉求,才能实现社会主义新农村建设目标。

3.2 科学规划,合理布局 政府在结合专家意见、科学规划小区建设的同时,应该鼓励农民对新房建设听证,提出合理建议。除了对新房的户型、楼层的建设规划外,小区的绿化、医院、学校等周边设施的建设均应当纳入规划当中[4]。对集中居住后的农村地区重新布局,合理规划居住区、商业区、生态旅游区等;对新集中的村庄周边严格控制污染工业落户,保证农民居住后的生活环境和工作环境。规划要留有空间,充分考虑未来发展的需要,使规划具有长远性与稳定性。同时注重对农村生态敏感区和历史文化村落的保护,合理编制村庄规划。

3.3 提高收入水平,完善社会保障 农民收入的多少直接影响了集中居住的愿望和能力。当农业还是农民主要就业形式,农民收入水平还不足以支撑农民集中居住,养老保险等基本社会保障还没有覆盖广大农村的时候,农民一般不适合也不愿意集中居住。政府必须不断为拓宽农民增收渠道而努力,加大招商引资力度,做大、做强、做优以工业、商业为代表的第二、三产业,以吸纳更多的农村富余劳动力,促进农村人口非农化就业;加强农民就业培训,引导就业,实现农民收入的不断提高。与此同时,不断完善与之相适应、能够可持续发展的养老、医疗、失业等社会保障机制,解除农民的后顾之忧[5]。

3.4 增加投资力度,多渠道筹集资金

现阶段受经济发展水平限制,农民还不是特别富裕,村级集体经济能力有限,道路、水电、通讯、卫生设施这些已超出农民个人承受范围,大部分村级经济组织也难以拨出资金来完善这块,所以集中居住点的建设离不开政府配套资金的支持。

各级政府要设立农民集中居住建设专项资金,并将此纳入一级财政预算体系中,专款用于农民集中居住点配套的基础设施建设,使其有一个稳定的资金保障渠道[6]。并随着经济发展和新农村建设的深入,逐步增加专项资金的额度。同时拓宽融资渠道,改变农村集镇建设投资由国家和集体承担的单一投资体制,建立、健全国家、集体、个人、外商等多渠道筹资,共同开发建设的多元化投资机制。

3.5 加强宣传,统筹协调

政府要建立一个统筹社会主义新农村建设的综合部门,统筹协调交通、建设、规划、农业、国土、供电、卫生、电信、教育、文化、环保等部门力量[7]。整合资源,集中力量扶持农民集中居住点建设。加大政策宣传力度,牢固树立农民主体意识、规划建房意识、保护资源意识和利農惠农意识,引导农民消除思想顾虑,走出认识误区,充分调动农民的积极性,使农民意识到新村建设不仅有利于居住条件的改善,更重要的是加快农村经济发展,产生集聚规模经济,提高农民就业率与收入水平,实现农村现代化,让农民自己体会到集中居住的好处,自觉地将新建、改建和迁建住房都建到规划点上,彻底改变农村混乱无序的建房状况。

参考文献

[1]徐持平,刘庆,徐庆国.集中居住对农民生活的影响:基于湖南长沙郊区农村的调查[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2010,11(5):44-49.

[2]申秀清,张磊.基于农民视角的农村集中居住影响因素实证研究:以河南省新乡市为例[J].农村经济,2014(9):21-25.

[3]李飞,钟涨宝.农民集中居住背景下村落熟人社会的转型研究[J].中州学刊,2013(5):74-78.

[4]俞日恒,杨小华,苗天青.经济欠发达地区农村集中居住的现状、问题与对策:以苏北为例[J].乡镇经济,2008(11):37-41.

[5]伽红凯,王树进.集中居住前后农户的福利变化及其影响因素分析:基于对江苏省农户的调查[J].中国农村观察,2014(1):26-39,80.

[6]乔桂银.农村集中居住中的建设用地问题研究[J].未来与发展,2010(2):9-12.

[7]任兆江.推进农民集中居住点建设的几点意见[J].科技创新导报,2008(2):103.

——长沙县实验中学简介