浮生六记 大水

王石平

有一年出差,遇到一个据说懂周易的家伙,给我打了一卦,说我命里缺水,遇水则旺,我听了,很不以为意。

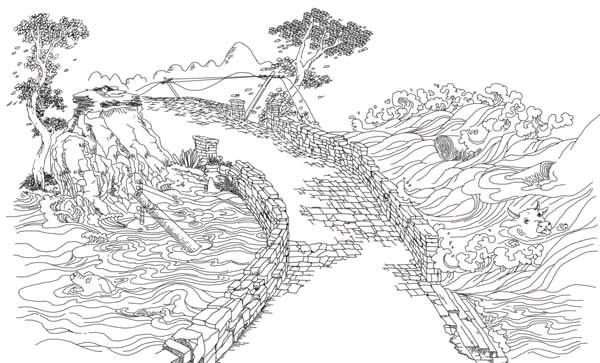

那一年,大水

我出生的那年,进了八月,开始下雨。

下到三号。“天已经合不上了,”我妈说,“天都是白的,都下白了,停不住了。”

大水淹了整个华北。水库决了口子,开始人们还高高兴兴地捞鱼、煮鱼、煎鱼吃,后来,农村的房子一间一间地倒了。

再后来,人们开始转移了。逃命。

京广线经沙河有一座三孔桥,显然形成了泄洪的障碍,附近村子里的老百姓急了眼,打算扒了京广铁路泄洪。

这还了得,惊动了上面,来了部队。

雨不停地下。海河告了急!!!

有一个老片子叫《战洪图》,六零以前的各种后们都有印象,说的就是那年的大水,天津静海的一个村子,为了保天津和京浦铁路,决定炸堤分洪,老百姓的房子,地里的庄稼都不用想了。这工作得有多难做,想一想拆迁吧,马上理解了吧,不同的是,没有补偿。

肯定有落后分子,必须有阶级敌人。

坏分子(老地主)阴狠地诅咒:下吧!下吧!下上七七四十九天吧!

大雨下了七天。我们的城市,我们的大院汪洋一片。

我们家已经没有人能记得我从什么时候开始拉肚子了。各种药物、输水,止不住地泄。

我爸打着伞,我妈抱着我,着到膝盖的水送我到所里的医院,止不住!转院,水已经到了大腿,送到大院对面的和平医院,还是止不住。

再从和平医院出来,水已经没了腰了。

我爸抱着我,我妈撑着油纸伞,其实伞已经不重要了,全身湿透了,只是为了给我挡着雨。其实挡不挡也没多大必要了,医生说没救了。

我妈说我的头已经完全瘫软了,没魂儿了,几乎没有气息了。

只是,他们不舍得就这么扔了我。

回到家里,爸和妈轮流抱着我。各种爱抚,各种偏方。

大雨下了七天。

天津周围的农民舍了房子舍了庄稼,舍了庄稼人能有的一切,从保堤固坝,到提闸、扒坝、破堤导流、分洪,终于保住了海河,保住了天津和京浦线。

水退下去了。

我慢慢地回阳,活了。

那一年,毛主席提出:“一定要根治海河。”

明修栈道,暗度陈仓

第二年,中国开始建三线。将重要的科研、军工转移到内陆的四川、陕西、贵州(战略大后方,几百万人),准备打仗了。

战争就像是一触即发,苏修和美帝都没闲着,磨刀霍霍呀!

六九年,我们家搬到陕西宝鸡大山里的一个山沟里,从河北出发的时候,一切都是秘密的,邻居都不知道我们到底要到哪儿去,我也不知道。

火车一路向西,过三门峡水库,是夜里,灯火辉煌,有一个小站卖道口烧鸡,黑乎乎的一个荷叶包着,好吃得不要不要的。

后来常常有人问我,哪里会打仗呢,瞎忽悠吧!可是我们都记得,即便到了坐三天三夜火车才能到的大山里,晚上山顶上会升起信号弹,战士们爬半夜到山顶,看到的是用定时器发射的信号弹。现在想想,真是十分诡异。

后来听住在海边的同学说,那些年刮南风的时候,老蒋也用降落伞往大陆这边发折叠伞和糖果等种种小玩意,还有反共的传单。

总之谁都没闲着。

过了潼关就入了陕。

车到宝鸡,进入宝成线,过秦岭,隧道一个接着一个,没完没了。

对刘邦、项羽的故事有一丁点儿了解的人都知道韩信“明修栈道暗度陈仓”。陈仓者,宝鸡是也。兵家必争之地,入川之门户。

李白的蜀道难,难于上青天,亦是由此入川。那是没有可以通车的道路。

抗战期间,国民政府内迁,三四年修了第一条公路。人们相信,日本人到不了这儿。果然是。

解放后,五四年,宝成线开工了,四年之后,开到成都。据说通车的首发列车上,坐的都是劳动模范,他们自豪地向沿途的老百姓挥手致意,多有范儿,那年头的劳模。

宝鸡站出来到双石铺,就换上了电力牵引车头。双石铺是抗战时难民坐车西行避战的终点站。也是翻过秦岭的第一站。

秦岭古时不叫秦岭,叫终南山。

是双石的孩子,不是黄石的孩子

双石铺这个地方大名鼎鼎。

写过《西行漫记》的埃德加·斯诺,与另一个国际共产主义战士路易·艾黎,抗战时在此建中国工业合作协会,生产军需及民用品,为延安的共产党人做出了重大贡献,他们同时还办了扫盲班、医院,组织当地农民识字,为过境的难民检查身体、治病。

周恩来从重庆返延安,都是在双石铺停留,去见路易·艾黎。路易·艾黎住在柏家坪窑洞,前些年我的小学同学去那儿玩,窑洞前已经是荒草漫漫了。

周润发演过的一部电影《黄石的孩子》,故事真实的发生地是双石铺,所以应该叫“双石来的孩子”。

路易·艾黎加入了中国共产党,并且一直留在了中国,去世前要求埋在甘肃山丹县。上世纪八十年代,他重回过双石铺看望那里的乡亲,因为那儿发了一次大水。

这就是我要说的大水。

三线

我们坐的火车经过秦岭、黄牛埔、红花铺、油房沟、风州、七里坪、双石铺,穿过44个隧道,终于到了。

红二方面军曾在此过境,三五九旅在此突围,习仲勋在此搞过“两当起义”。再往上溯,丝绸之路的一个驿站。还往上,玄奘高僧由长安出发,过境往西方取经,那小镇由此得名“唐藏”,我记得有一棵巨大的古树,树身有什么东西划过的痕迹,当地人说那是八戒用耙子划的。为什么呢?

这么说来,选这里做三线,亦是红色根据地了。

我们与外界的往来通讯都只有信箱号,老家的孩子打长途时问:“你们都住在信箱里么?”我妈顿了一下说:“差不多吧。”电话那头说:“哎呦!那得多大个箱子呢?”

我们家的孩子听了乐,一点小小的优越感。在这儿,我们家住了13年。

八一年,洪水

那一年我大二,回家过暑假。

七月就开始下雨,时晴时阴的天。八月中旬,小雨转成大雨,之后是暴雨。

21日,我们高中几个女生聚餐。自己烧的小菜,到所里的商店买的果子酒,很甜的那种勾兑的酒,后劲儿挺大。

中午一点,在宿舍楼的四楼可以看到山洪下来了,河里的水变得浑浊,慢慢地上涨。雨还在下。

我们看到的河是嘉陵江的上游。这条大河环绕着我们宿舍区东边、南边,把宿舍区和工作区切割开,南边有一个桥连接着河南岸的工作区。这么说吧,三线的所有单位都是沿河而建。

嘉陵江发端于嘉陵谷,代王山南侧,故此得名。年年夏季暴雨过后,都会下来山水。

空山新雨后,空气是甜的。

嘉陵江清澈的水变得浑浊,下游水库的鱼逆流而上,我们用纱布做成小鱼网,都可以捞到不少小鱼。

女孩子们有了酒,变得狂放,学着坏人的口吻说:下吧下吧,下个七七四十九天才好呢!

然而,水涨得太快了。不到两点钟,已经漫堤了。

真正恐怖的是,大片大片的山体轰然倒到河里,扬起阵阵尘土,转眼间半个小山没了,让河水吃掉了。

再往河的上游看,家属区的东面已经变成一片望不到头的黄水了。菜地和木工房转瞬不见了。目光所及之处,全是黄色的、波涛汹涌的水。

河水不断地涨,不断地涨——我们趴在窗户上,没有人再说话了。

眼见着东边来的大水漫过所里最高处的河堤,一点一点地涨。以前几米宽的嘉陵江,已经涨到50米宽、100米宽——我们面面相觑,脸都是白的,嘴唇也是。

要不要往山上跑呢?

可是,所有的山都在塌方,树林和庄稼,像人身上掉下来的皮癣,一片一片地掉下来,掉到河里。

工作区和家属区之间只有一座桥相连。那桥离着水面十几米。桥的南边靠山的一面水非常深,从前我们游泳越往那边游水越凉,有胆大的男生从桥上往下跳“冰棍”。现在,水浪已经拍上桥面了。

大水发出沉闷、巨大的轰鸣声。是冲下来的巨大的、房子那么大的石头,一个成年人也抱不过来的木头,相互撞击发出的响声。我们看到水面上漂过一个拖拉机,无数的巨大的木头,房子的半边墙,还可以看到冲下来的牛、羊、猪。

我们跑下了楼。

家属区的孩子们往桥边聚集,等着家人。所有人的眼睛里都是惊慌。

我们家所有的人都在工作区上班。

孩子们看到桥的栏杆被水拍掉了一半,看到冲下来的巨石和木头一下下撞击着桥梁。这时候有了哭声。

大人们陆续奔跑过桥。每一个人通过,这边的人都把心提到了嗓子眼儿,怕被水拍到河里,怕桥突然倒塌。

山里的天短,平原的夏天七、八点钟,天还亮着,在山里七点天就完全黑了,雨天,六点就黑了。

我见到了我的妈妈、哥哥,最后撤出工作区的是爸爸。爸爸没有回家。所里的干部撤出工作区直接到了招待所前的空地,扎起帐篷,成立“抗洪救灾指挥部”。所有的党员,自发的,都去了那个帐篷前。

那天夜里没有灯。高压线冲断了。

商店里所有的手电、电池、蜡烛,都作为非常时期的重要物资,被统一分发到了夜间巡逻的同志,医院的医生、护士手中。

从指挥中心发出的指令是,夜里不要出门,因为不知河水会冲垮哪里的道路。同志们在家里避险。

青壮年随时待命。

我紧张地哆哆嗦嗦地热了热家里仅有的馒头,煮了几个咸鸭蛋作为晚饭,抓了两个馒头和两个咸蛋飞奔到指挥部,送给我爸。

我看到他们皱着眉头看通讯班在调试电台。

公路、供电、通讯,全部中断了。

那一夜我们都没睡着。所有的担心。

雨还在不停地下着。

艰难的等候

天亮之后,雨陆陆续续地下着。洪水开始退了。

可是,所里的粮店被水冲走了。工作区几个车间没了。医院冲掉了一半。人们蜂拥到食堂打饭。指挥部马上指示食堂开始限量提供馒头。

没有菜了。很快咸菜也没有了。

电台终于和上级联系上了,这一线所有的三线单位损失惨重。泥石流淹了一半县城。宝成铁路大面积塌方,从宝鸡出发,火车只能开到双石铺。

粮食还能吃多久?不够一个月。医院的药品还能用多久?气象预报是否能预测出未来会不会有大雨?

所有的单位都在等候救援。

洪水退到堤坝之内(还有堤坝的地方),所里开始组织青年突击队去县里背粮食。一百多公里山路,两天一个来回,能背回来多少?路途险峻,何况县里很快也缺粮了。

那时候最常听到的一句话就是“共产党员,上!”

关于救援,据说有过N种方案。

山区海拔在900米到3000米之间。连绵不断的群山,地势复杂,风速风向受大气环流、大地形、中小地形影响,平均风速随海拔高度加大;不同海拔,日变化差异明显,飞机从3000米高度空投物资,在地质、气候、风速、风向都极复杂的条件下,空投准确率非常低。飞行风险大。何况,雨一直断断续续下着,云低雾浓,能见度有限。

世外桃源般美丽的建筑,群山,让大洪水冲了个七荤八素,没有几处完整的房子,曾经翠绿的山就像狗啃了一样,东一块西一块没了植被,裸露着黄色的山体。

因为没有电,夜比从前更黑,更令人绝望与不安。

没有菜,粮食限量,得不到外援。

焦虑和绝望的情绪一点点蔓延开来。

九月,开学的日子到了,听说宝成铁路当年无法通车,滞留在家的大学生开始议论要不要试一试走出去,走到宝鸡坐火车。

走

开车到宝鸡近一天。如果坐火车,要先坐四小时汽车到县上,再坐三小时火车。到九月,还没有听说有人走出去。但是我打算走出去。

所里的领导、孩子的家长,仔细论证了方案,最后决定,与其艰难地苦熬救援,不如冒险徒步去宝鸡。

出发前的夜里,雨依然在下,虽然是九月初,一天比一天清寒了,我们都已经穿上了毛衣,晚上已经穿上棉衣了。爸爸难得地从指挥部回到家里,沉默地坐着看我妈给我收拾东西。两个哥哥都在昏黄的蜡烛下,趴在一张地图上一遍遍地研究行走的路线。

我的心是恐慌的,亦是决绝的。前路不可测,充满了风险,妈给我收拾东西的一双手常常就抖了起来,东西就落到了地上。爸只是坐在那里抽烟。

我躺到床上的时候,爸问睡了吗?我没敢吭声,咬着牙,一松口眼泪就会流下来——不知道还有没有大水,不知娜一天夜里大水会把他们冲跑,爸妈是否能逃过那一劫。

早晨,在老虎口集结。我们打算走北线,沿着河往上游走,这条道近,而且上游的水量要小一些。每一个学生都有一个家人护送。

我实在无法忍受坐在家里枯等出发时的压抑、紧张和内疚,先到了老虎口,远远地见到一个老乡拎着一个柳条筐过来,我跑过去看是卖鱼的,立马掏出钱买下了鱼,飞奔回家给我妈送去。一想到这几天他们可以改善一下伙食了,不安的心就得到一点儿安慰。

在路上,遇到了来送行的妈和邻居,妈接过鱼对邻居说,这孩子心真重。

半个所的人来送我们出征。一大半的家长都在抹眼泪。

我特别感谢妈没有掉泪。邻居的阿姨都在流泪,用胳膊捅捅我妈:“老周,你真行啊!”我知道妈不是不担心,是怕哭了不吉利。按我们的方案,大哥送到唐藏,二哥送到宝鸡。

我们挥手和家人告别,几十人出发。走出去很远了,回头还能看到苍黄的天底下,妈向我挥手。

累极

我们沿着冲断了的公路走,嘉陵江横七竖八地形成了许多支流,要不断地涉水而行。每次都是二哥先游过去,拿出背包里的绳子,一头拴在一棵牢固的大树上,另一头栓在腰上,游回到我们这一边找个树拴上。我们一个一个下河,抓住绳子奋力游到对岸。这时二哥再解了绳子游过来,二哥一直是所里、大学的游泳好手。

大哥为我背着包,里面是雨衣和工具,极少的食物。他身体弱,半天到了唐藏,体力已不支。二哥接过大哥背的帆布包,我们继续走。大哥回所里。

晚上到一个三线厂里,有我们所胡新华的丈夫徐叔叔,见到我们大惊,给我和二哥做了晚饭,这是我们一路上吃的唯一一次热饭。在他家,休息了一夜。

我们的队伍有的投亲靠友,有的在没冲垮的厂房里借宿。

这是一路上唯一在干净的床单上睡的一夜。我的头一沾上枕头就黑睡过去。

第二天,沿着去红花铺的路行走。有的人没有跟上队,太累了,走不动了,渐渐地,人就少了。有的人从这里返回所里了,他们放弃了,有女同学也有男同学。

在路上,不知何人在石头、大树上划出了一个个的箭头,我们沿着箭头走,省了不少力气。

我记得草都疯长到一人高了,许多地方根本没路了,但是水里,草里,甚至树上有那么多的蛇,好在它们自顾不暇,也不招惹我们。二哥带了把小砍刀,在前面砍树枝和草,杀出一条路来。后面跟着的人每一个与前面一个拉出五米的距离,以防被拨开的树枝划伤,但又可以互相提醒和照应,不能太远掉了队。

时不时地下起雨来,穿上军用雨衣,简直沉到不能承受。中午休息的时候吃徐叔叔给烙的饼,坐下去根本就没有力气站起来,二哥一把把我拽起来,粗暴地吆喝大家开路开路!

不停地走哇,蚊子咬得浑身是包,还要提防草里的蛇,天气冷得像冬天一样,心里是荒凉的,真后悔没有带上棉衣。衣服始终是湿的,到处都是湿的,没有一寸干的地方。

没有标志的时候,二哥用指南针和地图判断我们的位置和方向。

到了隘口,终于见到了个采药的山里人,他说从隘口左侧翻庙儿岭到黄牛铺有一条近路,这样可以不绕红花铺,两铺相距七公里。但是山水已经把路冲得很难辨认了,而且地势险峻。

我真的是一点不想走了,走不动了,后悔出来了,累死了。有同学开始发烧了,家长决定不走了,可是在大山里,前不着村后不着店怎么过夜呢,山里是有狼的,还有狗熊,只得求山里人,跟他去他住的窑洞歇一歇,还有的人怕走错道,二哥和他们争执起来。

那时已经四点了,二哥坚持抄近路,务必天黑前赶到黄牛铺,坚决不走夜路,一是地形不熟,二是没有月亮,单靠手电极不安全,万一掉下山去小命就没了,更何况深山气势变化无法掌握,雨下大了有可能滑坡,总之不宜久留。原本就不多的人,在隘口分手了。

二哥和政治部副主任于文翰的儿子于建敏一块儿商量,让女同学走在中间,杨新和几个男生开路,建敏和二哥殿后。山高林密,路滑难行,我们必须加快速度,在天黑前赶到黄牛铺。

队伍里开始有女生的哭声。我心里怕得要命,天黑前如果赶不到黄牛铺,在山上过夜简直不能想象,危险重重。拼了老命地走,害怕掉队。

这一片有狗熊出没伤过所里采橡子的人。

两个小时后,翻过庙儿岭,在天黑前赶到了黄牛铺。那是个有几十户人家的村子。在这里,发现了第一个商店,二哥买了一个肉罐头和一只大饼,那简直是世界上最好吃的饭,二哥一直控制着我,害怕把我撑死。我们住在生产队闲置的房子里,睡在潮湿的茅草上。有无数的虫子在茅草里出没。

能够躺下,那就是天堂啊!

离宝鸡只有一天的路了。

哥哥没有告诉我,他哭了

第二天从黄牛铺出发,沿着铁路线走。

我实在是走不动了,坐在一块大石头上睡着了。二哥不知从哪个树上摸了个青苹果,塞到我嘴里,冲我吼:“吃!吃苹果!”我睁开眼时简直不知今夕何夕身处何地。

苹果太酸了,二哥用铁钳子一样的手捏我的两个腮帮子,让我吃!吃!一边把我架起来,我机械地吃着酸苹果,渐渐地清醒过来,又可以跟在人们后面走了。

傍晚,终于见到一列火车,是秦岭站抢修工程的车,工人们很好,让我们上车,把我们拉到宝鸡。我们终见到了光,灯火通明的城市,泪水哗哗地流了下来。

宝鸡的一夜,二哥找到军区的领导,拿出介绍信,说明了所里的情况,马上有吃有喝,安排了食宿。

第四天,二哥把我送上兰州到青岛的火车,给我买了身新衣服,出门穿的衣服已经让树杈挂烂了。还有路上吃的点心水果,我激动得要命,终于可以回校上课了。二哥没告诉我,他下车的时候眼里都是泪,是心疼最小的妹妹,这一路的艰辛、危险,还有不舍。

在军区,二哥得知,我们是县里三线第一批走出来的人,有杨新、贾连群、张小红、于建敏、二哥和我。

当天夜里,爸从指挥部回到家里告诉妈:“他们走出去了,到宝鸡了。”电台发来电报。此前,我们一同出来的人陆续有回去的。三天三夜,没有一点我们的消息,不知生死。我们走出去的消息没有声张,因为还有的人在路上,家里全是牵挂。

两天后我回到山大。系里知道宝成线断了,大吃一惊。

821大水的直接后果是,三线军工受到重创,导致了在三线的撤离中,加快了回城的步伐。

九月中旬,雨停了,空军开始空投大米、压缩饼干、罐头。十月二十日宝成线通车。

我从来没有对二哥说一句谢谢!

那一年,我十七岁。