也谈“营口代牛庄开埠”

张士尊

(鞍山师范学院 社会发展学院,辽宁 鞍山 114007)

也谈“营口代牛庄开埠”

张士尊

(鞍山师范学院 社会发展学院,辽宁 鞍山 114007)

自民国年间以来,无论在学术界,还是在民间,“营口替牛庄开埠”之说流行甚广。本文通过梳理牛庄口岸变迁的历史,确定没沟营与牛庄之间的正确关系;通过第二次鸦片战争中签订的《中英天津条约》文本、第二次鸦片战争后清政府在没沟营筹备开埠的实践以及对密迪乐考察牛庄的分析,从而得出,“营口代牛庄开港”之说不但在档案文献中没有记载,而且既不符合事实,也不符合逻辑,应该属于伪命题。

营口;牛庄;开港

第二次鸦片战争以后,根据《天津条约》和《北京条约》,清朝政府被迫开放了十一个口岸,其中就包括牛庄。这个牛庄在哪里?是在今天的牛庄,还是在今天的营口?由于近代以来西方人称营口为牛庄,从而导致了一个错误说法长期流行,即按照《中英天津条约》,原本开放的是牛庄,但由于牛庄港口条件不好,英国人为扩大侵略利益,才把口岸转移到营口,也就是说“营口代牛庄开港”。事实果真如此吗?本文力求通过对现存档案文献的梳理,正本清源,还其历史的本来面目。

一、牛庄城、牛庄港、牛庄口岸并不是一个概念

总结百余年来人们对清代牛庄口岸的错误认识,与相关概念的模糊和混乱有着直接的关系,所以,理清概念仍然是我们研究这个问题的起点。

首先,我们看牛庄城。清朝入关以后,在东北推行八旗驻防制度,由盛京将军(先后称总管、辽东将军、奉天将军,乾隆初年改称盛京将军)镇守南部辽海地区,下设八旗驻防城,分别管理各自辖区内的八旗事务。顺治年间,在辽东推行移民招垦政策,随着移民的进入,管理民人的州县陆续建立起来。这样,在同一块土地上,既有管理旗人事务的旗署,也有管理民人事务的民署,旗民二元体制最终形成。牛庄是八旗驻防城,是个城镇,也是个行政区域。它初设于清朝入关之前,确立在清朝入关之后,其管辖范围曾经发生过很大的变化。据董秉忠所修《盛京通志》(康熙23年)记载:牛庄城守辖区,大致东到岫岩县大洋河;西至大洼县中部;西北到台安县西南,西南至营口以南海岸,为不规则的多边形[1]。半个多世纪以后,据王和所修《盛京通志》(乾隆元年)中记载:牛庄城守辖区:东到猪窝岭,西至八王庙;南到金长岭,北至高丽房身,西南至海岸[2]。与康熙二十三年(1684)《盛京通志》相比较,乾隆元年(1736)牛庄城守辖区只是东部向后收缩,其他方向都在向外伸展。此后,牛庄城守辖区基本稳定,直到清末都没有太大的变化。顺治十年(1653),设民署海城县,到康熙二十三年(1684)时,辖区基本稳定下来。牛庄城守辖区与海城县辖区虽然不完全相同,但两者大部重合,特别是南部,都把辽河河道和辽河入海口囊括在内,这就为旗民两署以后共同管理牛庄各口岸提供了依据。

理清牛庄城守和海城县辖区及其变化很重要,因为在旗民二元体制下,旗署和民署对港口和口岸都有管辖权,特别是牛庄城守旗署,为港口和口岸的主要管理者,故只有在其辖区内的港口才有可能称牛庄港,只有在其辖区内的口岸才有可能称牛庄口岸。

其次,我们看牛庄港。历史上,称牛庄港的地方不止一处,尤其在太子河沿岸和大辽河两岸,这种情况在明代就存在。明朝初年,牛庄港在牛庄以东的海城河沿岸,或在牛庄以北的太子河沿岸。明代中期,修筑辽东边墙,以太子河为依托建立起防御体系,把辽河套弃置边外。后来又在三岔河修建浮桥,辽河被拦腰截断,牛庄港只好下移到三岔河以南,称“牛庄新马头”。由于每年从山东等地运来的布匹和棉花都要在这个码头卸载,久而久之,人们又称其为布花堡[3]。到了清代,由于辽河航运发达,在档案文献中称牛庄港的码头更多,如小姐庙、半边台、耿隆屯、亮子沟、鸡爪沟、白草沟、田庄台、没沟营等。据笔者实地调查,清朝末年,民国初年,每到秋收季节,航运高峰到来,满载大豆和红粮的帆船蔽河而下,辽河两岸到处都是码头,对外统称牛庄港,所以当时确切弄清哪里是牛庄港,还真不是一件容易的事。

再其次,我们看牛庄口岸。牛庄港很多,是不是意味着每个港口都是口岸呢?答案是否定的,因为牛庄港或牛庄码头与牛庄口岸是两个不同的概念。牛庄港,一般是指太子河或辽河下游,牛庄城守辖区内可以装卸货物的码头,而牛庄口岸则是清朝政府特别指定的码头,在清代的档案文献中,牛庄口岸也称牛庄海口,简称牛口。

说到牛庄口岸,我们必须了解辽东口岸的管理机构山海关税务监督署。山海关税务监督署设置于何时?《钦定大清会典事例》中有明确的记载:“康熙三十三年,设立山海关,差官管税[4]。”康熙三十三年(1694)设置山海关税务监督的说法可以从档案中得到证实,在中国第一历史档案馆馆藏档案中有份《为山海关积弊事陈供单》,这份奏疏开头就说“窃查山海关于康熙三十三年设立钞关衙门”,看来山海关税务监督署设置时间已无疑问。但是,查阅《清实录》,康熙三十一年(1692)二月己酉条记载:山海关内永平府及丰润、玉田等处粮食歉收,“米价腾贵”,而山海关外奉天地方丰收,米价低廉,故直隶巡抚郭世隆上疏朝廷,请求皇帝“敕山海关监督,许令肩挑畜驮者进关转粜”[5]。这里记载的时间比《钦定大清会典事例》的记载早了两年,可能在康熙三十一年(1692)就已经设置了山海关监督,到康熙三十三年(1694)朝廷才正式批准。山海关税务监督设置于此时,并不等于征税也始于此时。事实上,早在康熙十九年(1680)清朝政府就“照例差六部满官一人”到山海关征税,只是在两年后,把山海关税务“交地方官分管”[4]。山海关税务监督设置以后,其衙署一直在山海关,直到第二次鸦片战争以后,牛庄(营口)开埠,同治五年(1866),根据总理各国事务衙门奏请,朝廷才裁撤山海关税务监督,将其衙署迁往营口,成为相对于海关(洋关)的常关[6]。

山海关税务监督负责征税,但这种税不是现代意义上的关税,而是一种口岸税,征收覆盖的地区主要是奉天柳条边的某些边口和直隶长城的某些关隘,还有辽东沿海的某些口岸,这些关隘和海口统称为税关。这些税关并不是同时建立起来的,而是随着时间的推移逐步发展起来的。最早的税关在山海关城,清代档案中称其为大关。康熙四十六年(1707),朝廷把山海关外的金州和牛庄等处交与山海关税务监督管辖。直到乾隆三十年(1765),岫岩所属鲍家码头等七处口岸才归山海关税务监督设局征税[4]。由此可以看出,清代辽东地区的所谓口岸或海口是指那些山海关监督已经设置征税机关的港口,而不是所有河港和海港。

二、牛庄口岸向辽河下游的迁移

辽东海运始于顺治初年,最早的牛庄口岸应该在小姐庙。《辽东移民招垦令》颁布的第二年,也就是顺治十二年(1655),历史学家谈迁的朋友王紫崖就曾到过辽东,他在《出塞录》中写到:牛庄附近的港口“海贾所贸,一舟浮二千石,辽人利之[7]”。另外,清朝人王一元在《辽左见闻录》中也记载:康熙前期,“辽左海禁既弛,百货云集,海艘自闽中开泽,十余日即抵牛庄,一切海货,有更贱于江浙者[8]。”据《重修牛庄小姐庙碑记》记载:“牛庄城北有巨川焉,聚艨膧,通商旅,西连津沽,南接齐鲁、吴楚、闽粤各省,悉扬帆可至,共安于河。”“粤稽行官之建,原为茅茨草庵,奉侍香火。至国朝康熙岁次壬寅蒲月,重建瓦厥殿三间。至乾隆十九年,又叩募贵官仁心,施金捐帛,鸠工庀材,复整庙貌,钟楼梵宇,焕然一新。厥后,神威灵照,不惟近境隆康,而且远方乐利。青雀黄龙之舳,鳞次来集。物华天宝之珍,山积而陈,此固盛京之大观,实圣母之英灵也[9]。”意思是说:牛庄北有大河,西方的天津,南方的山东、江苏、江西、湖南、湖北、广东、福建等地,每年都有帆船到这里停泊。原来这里有座天妃娘娘庙,是座草屋,康熙六十年(1721)重修为瓦屋,乾隆十九年(1754)再修,乾隆二十五年(1760)立碑为记。小姐庙位于太子河畔,时人称为萧姬庙或枭姬庙,俗称小姐庙,因为香火兴旺,名声远扬,故人呼附近村庄为小姐庙,即现在西小姐庙村故址。除了牛庄城北码头的天妃庙外,牛庄还有两座天妃庙:其一位于牛庄西关,俗呼娘娘庙,“考庙中碑碣曰天妃小姐庙,清顺治二年建,时天妃小姐尚未晋封天后,俗称天妃为海神娘娘,故又曰娘娘庙”;其二在牛庄太平桥西北,人称天后宫,俗呼北会馆[10]。

小姐庙码头是清朝初年的牛庄口岸,这几乎没有什么疑问,因为当时辽东人口很少,土地开垦有限,而且主要聚居在太子河流域,输入输出均经太子河,所以太子河岸边的小姐庙就成为比较理想的口岸了。但是,很多地方文献都记载牛庄以北的小姐庙一直是牛庄的口岸,甚至断言为牛庄的惟一口岸,这是大错特错了。可能直到清末,牛庄的小姐庙码头都很繁荣,但这不等于这里就是口岸,事实上,在馆藏档案中,乾隆年间牛庄口岸就已经下移到三岔河南岸。

近年来,我们在中国第一历史档案馆的馆藏档案中发现了一份朱批奏折,奏折的内容是:乾隆九年(1744)二月,山海关监督四达子向皇帝奏报山海关关税征收的事情,其中说到:“查山海钞关,所有口隘征收钱粮,稽查商货,俱系逐年报部,各案题定。东有海防南金州、复州、熊岳、盖州、牛庄西、锦州、中后所等七口,……以上共计征收钱粮稽查货物大小口隘三十六处,此山海钞关之定制也[11]。”这里提到的牛庄西港,从语义上判断,应该在牛庄以西,而小姐庙在牛庄以北,显然不是指小姐庙。那么,这个牛庄西港到底在哪里呢?七十年后的嘉庆二十年(1815)盛京将军在一份奏折中提到:“乾隆二十八年(1763),奏请开海运,……彼时海口原系半边台、没沟营两处,嗣因半边台淤塞,将粮石移至耿隆屯海口上船[12]。”这里说得非常明确,乾隆二十八年(1763)的时候,牛庄有两个口岸,即半边台和没沟营。回顾前一份档案,我们就可以回答乾隆九年(1744)那个牛庄西港就在半边台。那么,这个半边台又在哪里呢?要正确回答这个问题,首先要弄清楚牛庄口岸为什么要从小姐庙西迁。据笔者分析,这个时候牛庄口岸西迁与辽河、太子河、浑河分流有着直接的关系。明代辽河走烂蒲河和太子河河道,故进入太子河就可以上溯到铁岭和开原。清朝初年,虽然辽河、浑河、太子河分流南下,但农副产品的主要产区还在太子河流域,故牛庄海口在小姐庙还是比较合适的,但进入康熙中期以后,辽河流域开发步伐加快,铁岭、开原,特别是刚刚设治的新民,农副产品增长速度很快,如果牛庄口岸继续设置于小姐庙,那帆船就不好进入辽河和浑河,即使不用较大的帆船,只使用牛船,把口岸设置在小姐庙也不符合逻辑,所以,牛庄西港,或半边台港只能设置于辽河岸畔,最为理想的地点应该在三岔河附近。关于这个判断,我们同样可以从馆藏档案中找到根据:乾隆九年(1744)二月,奉天将军额洛图等人在一份奏疏中称:户部尚书讷钦交待盛京预办黑豆三万石海运通州,其中牛庄城旗仓可运豆2 117石,但从陆路至半边台海口需走二十华里[13]。乾隆三十二年(1767)九月,盛京户部侍郎瓦尔达在奏疏中也提到:盛京户部所属庄头每年秋收后要把黑豆交纳盛京内仓,然后从盛京陆运牛庄,再从牛庄运到海口装船,“两番颠康”,费力费钱,故奏请朝廷:以后盛京户部庄头每年秋收,直接赴牛庄旗仓交纳,第二年春天起运,“计程不过二十里即可运至海口上船,脚费无多,甚属便捷”[14]。两份档案都告诉我们,牛庄西港或半边台港在牛庄以西二十华里处,这个地点就在三岔河附近。三岔河位于三河交汇处,向东可以进入太子河,到达辽阳和本溪;向北可以进入浑河,到达奉天;向北亦可进入辽河,到达新民、铁岭和开原,甚至到达柳条边外。但是,今天我们再到三岔河东岸和南岸考察,那里既没有半边台的地名,也没有相关的遗迹。按照当地村名形成的一般规律分析,凡是带有“台”字的地名,多与明代遗留下来的烽火台有关,而带有“边台”字样的地名,更是与辽东边墙上修筑的边台相关,由此我们可以推断,半边台这个口岸附近必然有个倒塌一半的烽火台,而且这个烽火台就在原来的辽东边墙之上。经笔者多次实地考察,明代辽东边墙就在三岔河南岸经过,故半边台口岸也应该在三岔河南岸[15]。

牛庄口岸西迁三岔河的时间估计在康熙中后期。据《御制创兴盛京海运记》记载:康熙三十二年(1693),“盛京谷不登,民艰于食,乃发山东滨海郡县常平仓米二万石由登州运之三岔河,海运之役自兹始。明年二月,亲幸天津,访海道,自大沽口达三岔较便。三月,命部员截留山东漕米二万石,用商船三十,连樯出津门,海若效顺,三昼夜即抵三岔。因建仓辽阳、开城诸处储峙之。又分舟运至盛京,米价顿减,饥困以苏[2]。”康熙三十五年(1696),康熙皇帝考虑从天津海口运米到三岔河,商船和新造的帆船不足,派人前往福建,命福建将军和巡抚劝说在那里贸易的外国商船,去辽东贸易,来时装运粮食,发给运费,返回时装载货物,只征收正税,杂费全免[5]。稍后,又截留山东漕米五万石运至三岔河。同年秋天,再次截留漕米六万石,派遣官员造新船三十只,准备次年运粮十二万石到辽东。由于政策优惠,中外商贾积极响应,故这年从全国各地运到辽东的粮食有数十万石之多[2]。这个时期,海运辽东的终点都是三岔河,由此看来,三岔河此时可能已经成为牛庄口岸,也就是所谓牛庄西港。

另外,牛庄海口于康熙中期西迁三岔河还有个佐证,那就是牛庄巡检司的设置时间。牛庄巡检司,是海城县辖下的民署机构,因最初设置于三岔河而称三岔河巡检司。查宣统元年(1909)《海城县志》和民国十三年(1924)《海城县志》,均记载设置于清朝初年,至于具体年份则没有交待。再查《盛京典制备考》,在“奉天府官职”中明确记载设置于康熙二十三年(1684)[16]。这个时间接近康熙中期,为什么此时在三岔河设巡检司?如上两志都归结为:当时在三岔河设巡检司,主要为管理渡口。事实并非如此,从后来牛庄巡检所承担的职责来看,主要是管理口岸,直到营口开埠以后,都是如此。由此看来,当初在三岔河设置巡检司,可能是牛庄口岸已经西移,三岔河事情繁杂,故增设巡检加强管理。

牛庄口岸再次下移地点是耿隆屯。上文所引嘉庆二十年(1815)盛京将军奏折中提到乾隆二十八年(1763)时口岸在半边台和没沟营,后来因为半边台淤塞,“将粮石移至耿隆屯海口上船”,但并没有告诉我们迁移的具体时间。在中国第一历史档案馆的馆藏档案中有份《锦州牛庄等属征收税银比较清单》,在这份清单中明确记载:“牛庄属没沟营、耿隆屯二海口,出入沙、鸟、卫船七百二十八只,征税银二万一千八百九十九两五钱八分八厘。比较前任监督德新任内,计船少三百二十五只,所征税银少一万五千六百二十八两零七分五厘[17]。”这个税年的山海关监督为承露,前任监督为德新。查阅档案,德新于嘉庆元年(1796)七月二十八接任,到嘉庆二年(1797)闰六月二十七离任;承露于嘉庆二年(1797)闰六月二十七接任,到嘉庆三年(1798)六月二十八离任[18]。由此看来,最晚在嘉庆元年(1796)时,牛庄口岸已经迁移到耿隆屯。

由于档案文献的缺乏,我们没有办法弄清楚牛庄口岸迁移到耿隆屯的具体时间,但档案文献对耿隆屯的废止时间却有着明确的记载。嘉庆十九年(1810),盛京将军润祥在奏折中说到:他巡查海口时,亲到耿隆屯、没沟营、田庄台三处,详细调查,弄清了“耿隆屯海口,实系淤滩,不能停泊商船”,同时“查明没沟营、田庄台二处海口囤贮商贩粮石甚多,人烟稠密,俱系牛庄、海城旗民官所属地方,是亦奴才等公同商酌,因地制宜,随时调剂,将淤塞之耿隆屯海口名目裁撤,其后移之田庄台,奏明与没沟营俱作为官设海口[19]。这段话说得很明确,那就是,由于耿隆屯口岸逐年淤浅,为了避开风险,一些商人自发南迁到下游的田庄台,而清朝政府也于嘉庆十九年(1810)正式废止了耿隆屯口岸,承认了田庄台为口岸这一事实。

今海城西四镇有耿隆村,这个村子原来位于辽河东岸,建国后,为修筑辽河大堤,把整个村庄东迁堤内,今村故址已经被夷为平地,开垦为稻田,但在田埂道旁仍然可以看到明代的残砖,清代的碎瓦。从其所处的地理位置分析,这里可能是明代的布花堡或牛庄新港故址,到清代又设置为牛庄口岸。耿隆屯在牛庄以西三十多华里,由于港口废止时间久远,村民中已经没有人知道这里曾经做过口岸。过去牛庄镇南有条小河,东接海城河,在耿隆屯村南汇入辽河,推测这条河道可能挖掘于耿隆屯为口岸时期,以便把牛庄仓粮直接装船运往码头。

另据《东三省古迹遗闻》记载:“营口县北四十里,有沟曰白蒿,因两岸白蒿丛生,故名。沟旁有村,亦以是名焉。是沟系辽河正流,有清乾隆初年为繁盛之口岸,南北商船,麇集于此,奉省土产由是运往天津、山东、上海等处,市肆林立,人民殷富。嗣后营口、田庄台均辟为商场,此地之商家,全移于彼。昔日之繁盛,顿归子虚。迨光绪十四年,洪水浩荡,从赏军台村西冲开新河一条,而此沟遂淤成高阜,今则垦成熟田,播种五谷矣[20]。”这里说得很明确,在田庄台成为口岸之前,牛庄的口岸在白蒿沟(白草沟)。除了白蒿沟曾是口岸之外,当地人还有这样的俗话,叫作“穷三沟,富营台”。这里所说的“三沟”是指田庄台上下游的白蒿沟、亮子沟、鸡爪沟;“营台”是指营口和田庄台,意思是说自从田庄台辟为口岸以后,田庄台和营口富裕了,白蒿沟、亮子沟、鸡爪沟却衰落了。

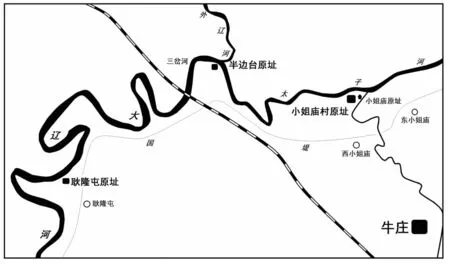

图1 小姐庙、半边台、耿隆屯三口岸位置简图

白蒿沟(白草沟):今大石桥市沟沿镇,境内有白蒿沟村(白草沟),图上测量,在营口市北二十六华里。此村位于辽河故道东岸,田庄台上游,西距田庄台三十余华里,村内原有供奉海神娘娘的娘娘宫,村民们对此地曾为繁盛河运码头的记忆相当深刻,故为当年白蒿沟码头无疑。白蒿沟港口的衰落是由于光绪十四年(1888)洪水从赏军台村西冲开一条河道,从而使赏军台以东的辽河河道成了故道,白蒿沟码头自然失去了往日的繁荣。

亮子沟:今大洼县西安镇有亮子沟村,位于辽河西岸,田庄台以北二十余华里,据村民们回忆,此村原来是个非常繁盛的码头,有船房、货栈,脚行团体,还有很多从事商业活动的回民,另外建有顺河寺。从馆藏档案的记载看,乾隆年间运往北京通州仓的米豆,装船港口就在亮子沟,这里是码头已无疑义。

鸡爪沟,也称兴隆台。今营口市北郊营口造纸厂附近有新兴村,属营口市路南镇,清朝初年,胡、刘二姓由山东和天津迁居此地定居,因村南有三个岔沟如鸡爪,故称鸡爪沟,1956年改为新兴村。美国国会图书馆藏日本人于1880年手绘的《辽东道路图》上明确标注有“鸡爪沟”村,村东南有大官屯,西北有大房身。此村位于辽河北岸,具备成为港口的条件,只是在田庄台的下游。

以往人们提到辽河上的早期口岸往往认为牛庄口岸迁到田庄台之前曾经在前面所说的“三沟”,事实上,这是极大的误解。笔者认为,在研究辽东口岸的时候,一定要把口岸和码头分开,像白蒿沟、亮子沟和鸡爪沟这样的码头,繁盛一时很正常,但他们仍然不是政府所规定的口岸。从嘉庆二十年(1815)开始,牛庄的口岸就已经从耿隆屯迁移到田庄台,从此再也没有迁移过。道光十八年(1838),清朝严禁鸦片,有人奏报说:“奉天地方近来兵民沾染恶习,吸食鸦片”,沿海锦州天桥厂;海城没沟营、田庄台;盖平连云岛;金州貔子窝;岫岩大孤山等口岸,是南方各省海船停泊港口,商人们往往是“明易货物,暗销烟土”[21]。又过了十多年,道光三十年(1850),因奉天没沟营、田庄台等处匪徒把持行市,设立私斗,朝廷曾命令盛京将军“查议裁汰”[21]。(卷56,征榷考)同一年工部议准:没沟营、田庄台口岸,共设官斗604面[4]。如上几条史料说明,道光年间,田庄台作为牛庄口岸的地位没有任何变化,根本没有迁徙到兴隆台(新兴村)等码头之事。

图2 小姐庙、半边台、耿隆屯三口岸位置简图

(注:此图根据罗玉堂等《辽河三角洲平原地貌的特征和发育过程及其对农业的意义》一文中“辽河近口段近百年河道裁弯取直实际资料图”改绘,仅供参考。)

没沟营是辽东口岸中最为重要的口岸。据《营口县志》(1933年)记载:“天后宫称西大庙,在埠内西大街,于前清雍正四年(1726)创建正殿三楹,东西廊各五楹,前殿三楹,两翼钟鼓楼各一,院前戏楼一座,东西柏牌坊一方,巍然高耸,上书四大金字,紫气东莱,慈光普照,前后辉映[22]。”(祀典篇)这里所说的雍正四年(1726)创建,主要源自原天后宫中道光年间《重修天后宫碑记》,此碑现已遗失,原碑文中有“舳舻云集,日以千计”之语,广为后人引用,以证实营口开埠之早和经济之繁荣。天妃庙是海运繁荣的符号,修建天妃庙之举肯定与航运活动频繁有关。根据上文所引档案,可能在康熙中期山海关监督设置之前,没沟营就已经是个繁盛的港口。至于没沟营何时成为口岸,笔者认为有如下几种可能:一是康熙三十三年(1694)山海关监督设置之时,但考虑到山海关监督设置之初,征收对象可能仅限于山海关及附近隘口,辽东沿海各口岸征税权仍控制在地方官员手中,故这种可能性很小;二是山海关监督设置后不久的康熙后期,因为这个时期山海关监督已经获得了辽东各口岸的征税权,没沟营很可能被山海关监督作为口岸来管理;三是乾隆九年(1744)到二十八年(1763)之间,因为乾隆九年(1744)山海关监督的奏报中所列举的口岸中只有牛庄西,而没有没沟营,而后来的奏报中明确记载乾隆二十八年(1763)前牛庄有两个口岸,即半边台和没沟营。所以说,作为一个港口,没沟营可能在康熙中后期就已非常繁盛,但被政府纳入口岸进行管理则可能在康熙中期山海关监督设置以后的各个时期,但最晚不会晚于乾隆二十八年(1763)。起码从乾隆二十八年(1763)开始,没沟营就是牛庄两个口岸之一;后来口岸从半边台迁移到耿隆屯,没沟营还是牛庄两个口岸之一;嘉庆二十年(1815),牛庄口岸从耿隆屯再迁田庄台,没沟营仍然是牛庄两个口岸之一,看来没沟营作为牛庄口岸的时间不但很早,而且很长。

据日本人编撰的《满洲地志》(1894年)记载:“辽河港口旧在营子上流三十海里白华沟之地,以河底逐年淤塞,大船不能容,遂移于营口上流二十海里名田庄台右岸之地。尔来此地亦淤浅,复移于营口上流十五海里名兴隆台左岸之地。尔后又患淤塞,卒至道光三年,移于今之营口即西营子之天后庙,庙内有碑以记此事。”民国《营口县志》(1933年)也记载:“营埠当清代嘉道年间,滨海斥卤,旷无居人,地仅四区,亦一隅小村落而已。嗣有闽浙雕杉等船渡海东来者,不泊营口,皆由三岔河入港,至枭姬庙河口登陆,以牛庄为贸易市场,一时牛庄口岸名闻中外,咸丰八年,中英缔约,是为开辟商埠之始[22]。”(疆域篇)日本人的调查虽然时间较早,但大多来自民间口传,有不足凭信处。民国《营口县志》(1933年)编撰时,当受其影响,断言没沟营为商埠始于第二次鸦片战争之后,谬误也是相当明显的。

根据上文所引档案,可以明确认定没沟营最晚自乾隆年间开始就已经是牛庄的重要口岸,全称为牛庄防守尉辖下没沟营口岸,简称牛口或营口,也就是说,营口称牛庄并不始于营口开埠以后,而是始于康熙或乾隆年间,营口称牛庄也不是外国人的专利,而是经历了很长一段历史时期。

三、营口代替牛庄开埠是严重的误读

由于多年的移民和开发,到乾隆中后期,辽东土地资源减少,人口迅速增加,土地和人口之间的矛盾逐渐显现出来,人们开始越过柳条边,进入清朝政府的禁地盛京大围场、养息牧牧场、科尔沁蒙地以及吉林地区,一时间,农副产品供应量大增,辽河航运走向繁荣。由于腹地农产品输出的巨大推动作用,到嘉庆时期,没沟营已成为辽东的最大口岸,每年都有大量的粮食、豆类、油料输送到这里,再运销到全国和世界各地。嘉庆二十二年(1817),盛京将军富俊在一份奏折中说:当时,牛庄的没沟营已经成为辽东最大的海口,没沟营和田庄台两个口岸,每年输出粮食40-50万石,为其它口岸的数倍[23]。到第二次鸦片战争之前,牛庄的没沟营和田庄台口岸早已蜚声中外,不但各省的船只来此装卸货物,也有打着各种旗号的外国商船前来贸易。

1856年10月,第二次鸦片战争爆发,1858年6月,英法联军攻陷大沽口炮台,清朝政府被迫与英、法、俄、德等国签订了《天津条约》。关于牛庄口岸的开埠,最早见于1858年5月签订的《中英天津条约》,这个条约的第十一款规定:“广州、福州、厦门、宁波、上海五处,已有《江宁条约》旧准通商外,即在牛庄、登州、台湾、潮州、琼州等府城口,嗣后皆准通商,亦可任意与无论何人买卖船货,随时往来。至于听便居住,赁房买屋,租地起造礼拜堂、医院、坟茔等事,并另有取益防损诸节,悉照已通商五口无异。”为了便于对照,我们把条约这款的英文版本附在下面:

“In addition to the cities and towns of Canton,Amoy,Fuchow,Ningpo,and Shanghai,opened by the Treaty of Nanking,it is agreed that British subjects may frequent the cities and ports of New Chwang,Tang-Chow,Tai-Wan (Formosa),Chau-Chow (Swatow),and Kiung-Chow (Hainan).They are permitted to carry on trade with whomsoever they please,and to proceed to and fro at pleasure with their vessels and merchandise.They shall enjoy the same privileges,advantages,and immunities,at the said towns and ports,as they enjoy at the ports already opened to trade,including the right of residence,of buying or renting houses,of leasing land therein,and of building churches,hospitals,and cemeteries[24].”

《中英天津条约》中提到的牛庄、登州、台湾、潮州、琼州等五处,分别为八旗城守,山东省登州府,福建省台湾府,广东省潮州府,广东省琼州府。那么,这里就有个问题,按照《中英天津条约》这款规定,开放的是辖区?府城?还是口岸?首先应该排除的是辖区,因为按照《中英南京条约》,五口通商也仅限于口岸,即使《中英天津条约》提到的开放台湾、海南,也不能理解为开放整个岛屿。剩下的就是府城和口岸了,首先,看《中英天津条约》中文本的规定:“牛庄、登州、台湾、潮州、琼州等府城口,嗣后皆准通商”,这句话的关键词是“城口”两个字,具体说就是“府城和口岸”,如果两者是并列关系,就涉及到府城开埠与口岸开埠;如果两者是从属关系,就是“府城所辖的口岸”。两者差异很大,前者开埠的是府城和口岸,后者开埠的是府城所辖的口岸。其次,看同一条约英文本的规定:“British subjects may frequent the cities and ports of New Chwang,Tang-Chow,Tai-Wan (Formosa),Chau-Chow (Swatow),and Kiung-Chow (Hainan)”。这里关键词也是“the cities and ports”,府城和口岸又似乎是并列关系。正因为清朝官员缺少外交经验,无论中文文本,还是英文文本,都留下很多漏洞。对清朝官员来说,开埠是被动行为,不得已而为之,所以开埠地点距离行政中心越远越好,损失的权益越少越好,在档案文献中,从朝廷到地方各级各类官员,类似表述可以说比比皆是;而对西方殖民者来说,开埠是主动行为,开埠的地点距离行政中心越近越好,经济越活跃的地区越好,攫取的权益越多越好。从后来各口开埠的实践来看,口岸在府城附近的,就在府城开埠,口岸距离府城较远的,就在口岸开埠。《中英天津条约》规定开埠的五地,潮州府治在潮州,潮州的口岸在汕头,两者相距就是90余华里,为此《中英天津条约》英文本在“潮州”后特别加注“汕头”,即Chau-Chow (Swatow),明确规定开埠地点为潮州府的汕头口岸。琼州府(海南)府治在琼山,即今天的海口市琼山区府城镇,口岸则在琼山北十余华里的海口,所以到光绪四年(1878),在琼山附近开埠。台湾府的府治在台南,即安平,口岸也在府城附近,故后来在府城附近建设码头;但在台湾的淡水则遇到了麻烦,因为条约中没有具体解释这个“淡水”是淡水厅治,还是淡水口岸,所以西方殖民者借此大作文章,把开埠的范围扩大到整个淡水流域,只是地方官刘铭传积极作为,大力建设大稻埕作为商埠,才把淡水开埠口岸最终确定下来。登州府治在登州,也就是蓬莱,口岸就在蓬莱城下,但水浅难泊大船,故转移至百华里外的烟台(芝罘),重新设关开埠。从《中英天津条约》提到的琼州、潮州、台湾、登州等府开埠的实践看,中文本中提到的“城口”和英文文本中提到的“the cities and ports of”完全可以理解为选择关系,即或在府城附近开埠或在府城所辖的口岸开埠,也可以理解为,口岸在府治附近的就在府治开埠,口岸离府治较远的就在口岸开埠,而牛庄与潮州的情况类似,故在口岸开埠。但有人要问,既然如此,为什么在条约英文本中潮州做了标注,而牛庄则没有?笔者认为,造成这种现象的原因是长期以来没沟营一直称牛庄口岸或牛口、营口,中外各方都认为没沟营就是牛庄,没有必要另外添加标注。

为了更为具体地说明问题,让我们把牛庄口岸的开埠过程重新加以梳理。1860年10月24日,在英法等列强的武力威逼下,清朝政府被迫与英法等国签订了屈辱的《北京条约》,第二次鸦片战争结束。《北京条约》最为重要的内容是承认《天津条约》有效,也就是说,牛庄口岸的开放已经成为没法回避的事实。战争刚刚结束,英国政府任命的领事们就携带着法律文本奔赴各地,与清朝地方官员交涉开埠和筹建领事馆等事宜,与此同时,清朝政府也派出官员前往各地,准备与英法等国外交官进行联络。就牛庄口岸而言,清朝政府派出三名官员:一是山海关监督乌勒洪额;二是牛庄防守尉毓昌;三是海城知县张鼎镛。为什么派遣山海关监督呢?因为自从乾隆年间起,牛庄没沟营口岸就归山海关监督征税,那里的贸易,山海关监督是主管。派遣牛庄防守尉和海城知县,是因为要开埠的没沟营口岸是在旗署牛庄防守尉和民署海城县的辖区内,而且两人“于牛口情形最为熟悉”。所以,从咸丰十年(1860)末到咸丰十一年(1861)初的数月时间里,为尽量维护国家权益,朝廷和地方官员都在为开埠做着准备。为此,盛京将军玉明也按照皇帝的旨意,为牛庄口岸没沟营的开埠积极“筹拟通商章程”。具体来说,玉明拟定的章程主要有如下几点:

第一,“牛口通商”,大豆输出占很大比重,奉省“银钱艰贵,向来海口商船贸易,俱系以货兑换豆石”,但大豆的价格有高有低,易于发生矛盾。为此,玉明命旗民地方官事先召集没沟营口岸的“店栈铺商”,“遍加晓谕”,定要随行就市,与中外客商交易,一律公平,不准高抬市价。当英国轮船到达没沟营后,要求商人们立即将奉省“银钱稀少,向来海口商船贸易,俱系以货兑换豆石”,以及大豆的市价,向英国领事“详细告知,免生疑忌,以杜争端”。

第二,“夷情贪诈,难保不包庇隐匿,以多报少”。“牛口征税”,向来归山海关监督负责,现在新设码头,请皇帝敕下山海关监督,于开河之前,命其亲赴没沟营海口驻扎,等到各国轮船到来,与领事官一起,按照议定税则征税,“互相稽查,以防偷漏”。

第三,关于传教,玉明事先谕令旗民地方官员,按照条约,向英国领事说明:可以在没沟营新设码头建盖天主堂,省城与其它海口,不在条约之内,也不是通商处所,“概不准建堂传教”。

第四,允许英国租赁建造一个新码头,为防止其“侵占市街铺户以及居民房舍”,玉明事先密令旗民地方官,先在没沟营找到一块适合做码头的空地,同时“密谕牛口商民”,等到外国轮船到来,找个能言善辩的居民,前去会见英国人李泰国,“告以栈店铺户以及居民房舍,俱系百数十年来产业,万难出租”,如果“定欲霸占,逼令迁移”,那么就说“牛口民情强悍,恐致激变,转伤和好”。

看来在英国人到来之前,盛京将军玉明已经在没沟营做了很多工作,但这些努力并未全部得到朝廷的首肯。我们从后来廷寄的上谕中可以看出,对开放牛庄口岸之事,朝廷恪守的基本原则是:“惟当遵照条约,以期日久相安”,地方官,不要故做聪明,节外生枝。因此,指出玉明所拟章程中有诸多不妥,如“栈店民房不令出租”等“均与新议条约不甚符合”,警告玉明“毋须斟酌办理,不得轻易更张,致该夷藉口滋事”。另外,在条约中已经明确规定英法两国商船不得在牛庄、登州口岸装载大豆出口,可玉明在所拟章程中却要“以货物兑换豆石”,“尤属显违条约,断不可行”[24]。

尽管如此,朝廷还是接受了玉明的某些建议,如山海关监督于开河前驻扎牛庄(实际是营口)的建议。因牛庄口岸开埠,朝廷特命山海关监督乌勒洪额马上前往没沟营办理通商事务。咸丰十一年(1861)二月二十二,乌勒洪额“行抵该口”,到达没沟营口岸,“当即晓谕商民人等,皆令遵照通商条款,以期日久相安”,同时与“办理牛口通商委员毓昌、张鼎镛先后会报”。二月二十四,广东商人陈卓卿雇用的一艘美国夹板洋船到达没沟营,船上“装载洋布洋药等物,探听此处能否销售”;三月初二,又有申姓商人雇用的一艘英国夹板洋船靠岸,船上装载的洋货已经在天津售罄;三月十一以前,两船先后离港,估计这两艘船是来侦察的[24]。

咸丰十一年(1861)四月二十三,山海关监督福瑞接到朝廷谕旨,命其前往没沟营会见英国领事密迪乐。四月二十五,福瑞从山海关起程,半路上接到密迪乐照会。福瑞日夜兼程,于五月初三到达牛庄。五月初五,福瑞拜会密迪乐,“议及所定通商事宜”。据福瑞奏报:此时没沟营口岸,有十多艘洋船进口停泊,“所载货物均与上海执照数目相符”,“现在该口商民安堵如常,海疆平靖。”不久,英国领事馆正式建立[24]。至此,牛庄开埠告一段落。

从牛庄口岸开埠的整个过程来看,在第二次鸦片战争结束后的第一时间里,清朝调集办理开埠事务的官员,无论是山海关监督,牛庄城守尉,还是海城知县,都是牛庄口岸的管理者;盛京将军玉明制定的章程,针对的是没沟营,朝廷支持或否定其章程所针对的还是没沟营。由此看来,无论在决策者的意识中,还是在地方官行动中,指向都非常明确,那就是牛庄的口岸没沟营,这些在档案中都有明确的记载,是没法否定的历史事实。但令人诧异的是,长期以来,提到牛庄开埠的历史,无论是严肃的学术著作,还是坊间的通俗读物,几乎众口一词,或“先开放的是牛庄,后来才改为营口”,或“营口替牛庄开埠”,或“英国强迫清朝政府开放营口”,也就是说:《中英天津条约》规定开放的口岸是牛庄城,或牛庄城附近的小姐庙港,英国人为了扩大侵略利益,才迫使清政府把牛庄城换成了营口港。

现在看来,这种说法之所以流行,可能与以下原因有关:首先,营口开埠以后,西方人往往称营口为牛庄,这样就出来两个牛庄。英国人为了把两者区别开来,就用 Newchang 或 Niuchang 代表口岸牛庄,而用 Newchuang 或 Niuchuang代表内陆牛庄。两地同名,开埠以后,免不了使人产生诸多联想,而最容易出现的误读是营口代替牛庄开埠。民国年间,张宗文编了本《东北地理大纲》,写到:“前清咸丰时,与英缔结《天津条约》,规定牛庄开港,但牛庄距营口东北九十里,向为百货丛集之所。嗣以水浅,轮船停泊不便,乃改于营口设商埠焉,而条约文字不便更改,英人遂认营口为牛庄,故外交史上通称,今仍名牛庄[25]”。营口开埠以后,营口称牛庄,营口港称牛庄港,营口海关称牛庄关,各国领事馆称驻牛庄领事馆,好像营口称牛庄是开埠以后西方列强的误称,或者始于开埠以后,这真是个天大的误解,岂不知营口称牛口、称牛庄已经有百余年历史,如自乾隆年间开始,年年向通州仓运送米豆,来自牛庄口岸的船只统称其来自牛庄,另外,外国人称牛庄也不完全始于开埠以后。

其次,营口代替牛庄开埠这种说法之所以流传,也与英国首任牛庄领事密迪乐前往牛庄附近考察有关。除去那些望文生意、人云亦云的文章外,也有较为严肃的学者追根溯源,到密迪乐的活动中去寻找原因。咸丰十一年(1861)四月二十三,英国驻牛庄首任领事密迪乐到达没沟营以后,曾与武官普扎喀滋多一起,率领士兵二百人,乘军舰前往牛庄,事后他给英国政府写了封信,报告考察情况。上个世纪八十年代,清史专家杨余练等人在日本人编辑的《满洲调查月报》中找到了这封信,并在其所著《清代东北史》中引用了某些内容,比如密迪乐在信中说:“牛庄作为国内的商业城市已经没有地位,看不到商业上的活力。根据探察的结果,距离辽河入海口最近的市镇营子(即营口,又称营子或没沟营),必将成为外国贸易的中心地,因此,营口应该成为英国领事馆的所在地。”迪乐还曾在信中追述牛庄往事:“在清朝最初的年代,牛庄是距辽河口最近,适宜于商业的地方,但在乾隆末年即距今八十年乃至百年之前,距营子上游十里的田庄台繁荣兴起,取代了牛庄。道光十五年左右,即二十五年前,营子成了事实上的商业中心地。”就根据这几句话,杨余练等先生断言:密迪乐“情近骄恣”,以“牛庄距海口甚远”,商船不便停泊为由,胁迫清朝政府同意将通商口岸从牛庄改为营口,对外仍称牛庄[26]。密迪乐率人考察牛庄是事实,向英国政府报告考察结果也是事实,但由此而断言密迪乐胁迫清政府将通商口岸从牛庄改为营口,则既不符合逻辑,也不符合事实。

密迪乐(Thomas Taylor meadows),也有人译为密它士、麦他士、麦多士、麦多肃、麦迪乐、米杜斯的,对中国情况十分熟悉,是位著名的中国通。大学毕业以后,他曾在德国慕尼黑大学学习中文,道光二十三年(1843)来到中国,先后担任香港、广州、上海等地英国领事馆的翻译。咸丰六年(1856)升任上海副领事,后又升任宁波和上海领事。他曾到南京访问太平天国,回到上海后,于咸丰十一年(1861)一月,上书英国外相,叙述太平军的情况,认为英国继续支持清朝,并非明智之举,不久就被英国政府调到牛庄担任领事,1868年死于牛庄。有中国人为他写了首诗,就叫《密迪乐》:“脑清虑事智,视时向天京。清朝已耄昏,不堪担大应。英府不采纳,畏斯碍殖通。调其出重地,免汝心洪倾[27]。”意思说,密迪乐调到牛庄担任领事是受到英国政府的冷落。密迪乐不但是位成熟的外交官,而且还是位颇有成就的学者,到牛庄任职之前,就出版了《关于中国政府和人民及关于中国语言等的杂录》《中国人及其叛乱》等著作。就任牛庄领事以后,他收集东北的有关资料,继续从事中国研究,死去第二年,继任者阿德金斯(Adkins)接续他的研究,分别考察了营口、奉天、抚顺、海龙、吉林、珲春和本溪的煤田,向英国领事馆提交了《满洲旅行及本溪湖煤田的报告》[28]。

从上面所叙述的情况可以看出,密迪乐是位比较老练的外交官,也是对中国社会比较了解的“中国通”,特别是长期在上海任职,上海港与牛庄口岸的联系非常密切,这些,在其就任之前,密迪乐应十分清楚,只是没有亲履其地。密迪乐到达没沟营时,清政府的官员们已经就没沟营的开埠做了很多工作,或者说,没沟营开埠已经是既成事实,如果说密迪乐要改变开埠地点,也是从没沟营改到别处去,怎么可能从别处改到没沟营来呢?我们并不否认,密迪乐作为一个殖民者,其职责就是为了维护大英帝国的国家利益,争取殖民权益的最大化。他乘军舰前往牛庄考察,不排除有把口岸从没沟营转移到牛庄,在牛庄设置领事馆的意图,因为牛庄为防守尉的驻地,是区域行政中心,而且深入内地九十多华里,对英国向东北腹地政治经济渗透十分有利。如果真是那样的话,恰好相反,密迪乐是想用牛庄来代替营口,而不是用营口来代替牛庄。可能在看到牛庄不利的港口条件和衰败的经济状况以后,密迪乐最终放弃了原来的想法,而遵从清朝政府的原有安排。事实上,他在给英国政府的信件中,通过叙述牛庄港口的现状和口岸迁移的历史,比较牛庄和营口的孰优孰劣,就已经与清朝政府走到一起去了,何来强迫清朝政府之事。但是,不知什么原因,后人在引用和解读密迪乐这封信的时候,总想给人留下如下的印象:密迪乐率队考察牛庄是前来履行《中英天津条约》开放牛庄的条款,结果到此地一看,条件很糟,就改变主意,强迫清朝政府开放营口,此后就称营口为牛庄。且不说,《中英天津条约》中的牛庄就是指牛庄口岸没沟营而言,仅就事情发生的先后顺序,也是清朝政府准备在没沟营开埠在先,密迪乐率队考察牛庄在后,怎么能够得出“先开营口,后改牛庄”或“营口替牛庄开埠”的结论呢。

这些结论,除了罔顾事实和逻辑混乱以外,还有一个不足,就是对当时的政治生态缺乏了解。签订条约,履行条约,是双方的政治博弈。不错,整个近代清朝政府外交上不断受挫,在西方列强的淫威下签订了很多不平等的条约,但这并等于清朝政府不讨价还价,就空间意义来说,西方列强总想深入中国内地,因为这样会带来利益的最大化,而清朝政府则希望把其限制在口岸附近。距离说:按照《中英天津条约》,潮州府开埠地点确定在汕头。汕头距离府城潮州九十余华里,与营口到牛庄的距离相等,汕头开埠以后,英国人要进入潮州府城与清朝地方官面商事情,结果引起民愤,全城沸腾。英国人主张的根据之一就是上文引用的《中英天津条约》第十一款“大英臣民可以进入府口经商贸易”的规定,但清朝地方官员和民众并不认可,因为英国人已经在汕头获得了利益,就不能再到潮州获取,所以从开埠的实践环节看,“府城和口岸”两者的真正关系是选择性的。

虽然当时清朝在外交上处于被动地位,但改换口岸,也不是件很容易做到的事情。按照《中英天津条约》,登州为通商口岸之一。1861年初,英国人马礼逊到登州筹办领事馆和开埠事宜。马礼逊到登州后,看到登州水城很浅,并且港口缺少避风场所,就想用百里外的烟台来取代。马礼逊获得地方默许后,先与登莱青道、登州府协商,草拟《通商章程》,报给三口通商大臣崇厚,崇厚再上奏朝廷,请求御旨定夺,最后朝廷才正式下旨。1861年7月,崇厚派直隶候补知府王启曾、候补知府袁文陛、河工候补县丞曲纪官等人到烟台筹办开埠事宜。登州开埠经过这么长的时间,涉及这么多官员,可见过程并不那样简单。如果“营口代牛庄开埠”是曾经真实发生过的事情,牛庄上有总理各国事务衙门、北洋通商大臣、盛京将军、奉天府尹、山海关监督、牛庄防守尉等众多的管理部门和官员,朝廷和地方之间,各个部门之间,官员与官员之间,要反复讨论和辩驳,其复杂程度不会逊于“烟台代登州开埠”,会留下大量的档案和文献,但是,今天,我们无论在已经出版的档案文献中,还是在馆藏的档案文献中,都找不到有关“营口代牛庄开埠”任何记载[29]。为什么呢?因为没有这个过程。

四、结论

没沟营是牛庄防守尉辖下的一个码头,随着辽河航运的发展和繁荣,牛庄口岸逐渐从小姐庙向下游迁移,先是到三岔河,然后到耿隆屯,最后到田庄台,从乾隆年间开始,直到《中英天津条约》签订前,没沟营就是牛庄的两个口岸之一,其全称为牛庄防守尉辖下的没沟营口岸,简称牛口或营口,对外笼统称牛庄。《中英天津条约》签订后,规定牛庄为通商口岸,虽然条约文本中没有如潮州那样做专门的标注,但中外都清楚开埠地是牛庄口岸没沟营而不是牛庄城,事实上,清朝政府开埠的所有准备工作也是在没沟营做的,与牛庄城没有任何关系。但自民国以来,无论在学术界,还是在民间,“营口替牛庄开港”之说却流行甚广,这种说法既没有事实根据,也不符合逻辑,同时在档案文献中没有任何记载,应该属于伪命题。

[1] 董秉忠.盛京通志[M].康熙23年本.

[2] 王河.盛京通志[M].乾隆元年本.

[3] 李辅.全辽志(嘉靖44年)[M].辽海全书本.

[4] 钦定大清会典事例[M].近代中国史料丛刊本.台北:台湾文海出版社,1992.

[5] 清圣祖实录[M].北京:中华书局,1985.

[6] 清穆宗实录[M].北京:中华书局,1987.

[7] 谈迁.北游录[M].北京:中华书局,1960.

[8] 王一元.辽左见闻录[M].国家图书馆清抄本.

[9] 陈荫翘.海城县志[M].1937年铅印本.

[10] 廷瑞.海城县志[M].1924年铅印本.

[11] 馆藏朱批奏折.山海关监督四达子奏请重设海洋深河石门三口事.

[12] 馆藏朱批奏折.盛京将军晋昌奏为会审牛庄斗纪田有年呈控海城斗纪营谋同赴海口过量粮石大概情形事.

[13] 馆藏户科题本.盛京将军达尔当阿题请核销乾隆九年锦州等处运津米豆用过脚价等项银两事.

[14] 馆藏户科题本.盛京户部侍郎瓦尔达奏报酌筹运通豆石以节糜费事.

[15] 据海城西四镇八家子村村民反映,近几年,在村北曾发现明代烽火台残迹,不知是否与半边台有关.

[16] 崇厚.盛京典制备考[M].沈阳:沈阳古籍书店,1993.

[17] 馆藏朱批奏折.锦州牛庄等属征收税银比较清单.

[18] 馆藏朱批奏折.管理山海关税务钱保奏报山海关往年盈余银数事.

[19] 馆藏朱批奏折.盛京将军和宁奏为遵复轮拨牛庄海城市斗同赴海口量粮情形事.

[20] 菊池贞二.东三省古迹遗闻[N].盛京时报,1925.

[21] 刘锦藻.皇朝续文献通考[M].//续四库全书史部.

[22] 杨晋源.营口县志[M].1933年铅印本.

[23] 馆藏朱批奏折.盛京将军富俊奏报遵驳妥拟牛庄海口装粮过斗章程事.

[24] 筹办夷务始末(咸丰朝)[M].北京:中华书局,1979.

[25] 张宗文.东北地理大纲[M].北京:中华人地舆图学社,1933.

[26] 杨余练,王革生,张玉兴.清代东北史[M].沈阳:辽宁教育出版社,1991.

[27] 刘维静.老外诗谱[M].太原:山西人民出版社,2008.

[28] 徐苏斌.日本对中国城市与建筑的研究[M].北京:中国水利水电出版社,1999.

[29] 张博.营口代牛庄开埠考[J].历史教学,2005(9):76-77.

(责任编辑:刘士义)

Also on Replace of Yingkou Port Opening Niuzhuang

ZHANG Shizun

(SchoolofSocialDevelopment,AnshanNormalUniversity,AnshanLiaoning114007,China)

Since the Republic of China,whether in academia or in private,NiuzhuangsubstituteforYingkouPortspread very wide.By combing the historic changes of Niuzhuang port,determine the correct relationship of the Meigou camp with Niuzhuang according to the text in theBritishTreatyofTianjinin the Second Opium War,this paper arrive at the fact that this substitution is not described in any literature,and neither factual nor logical,and it should belong to the false proposition.

Yingkou;Niuzhuang;port opening

2016-04-21

国家社科项目“辽河航运与东北经济一体化”(13BZS078)。

张士尊(1956-),男,辽宁台安人,鞍山师范学院社会发展学院教授,博士,研究方向:东北地方史。

K29

A文章篇号1008-2441(2016)03-0010-12