明清北京太岁坛与先农坛关系探析

蔡宛平

(首都师范大学,北京 100048)

【文化遗产研究】

明清北京太岁坛与先农坛关系探析

蔡宛平

(首都师范大学,北京100048)

太岁坛与先农坛分别是我国古代农业社会对“时”神与“农”神祭祀崇拜的体现,其祭祀时间、活动等都有所差别。太岁坛在明清两代的地位一直比较稳定,而嘉靖以后先农坛地位上升,逐渐包括其他坛闦。明清遵循追“诸神不罪”和坛闦独立的原则处理两坛差异,并形成融洽的关系,是明清两代认识和处理“农”与“时”关系的集中体现,也是对太岁神特殊神格的尊重。

明清;北京;太岁坛;先农坛;诸神不罪;神格

明清北京的太岁坛与先农坛是皇家祭祀太岁神与神农氏的坛闦。自明永乐时在北京建山川坛,经过一系列变迁,最终形成了太岁坛,即包括祭祀主殿在内的整体建筑位于先农坛内的格局。这一格局容易误导人们将太岁坛归为先农坛的一部分,以往部分学者在研究时,也是重视先农坛,轻视太岁坛。太岁坛与先农坛不论是祭祀主神、祭祀时间,还是祭祀场所、祭祀活动都有很大的不同。两坛在明清两代的地位也有各自的发展过程。作为明清皇家对“时”神和“农”神的祭祀地点,太岁坛与先农坛的关系一方面体现了两代对“时”与“农”关系的认识和处理方式,另一方面也是中国古代多神崇拜体系下“诸神不罪”以及对“太岁神”等特殊神格尊重思想的重要体现。

对于先农坛和太岁坛,国内外学者曾做了一些研究,取得了一些成果,如董绍鹏、潘奇燕、李莹等人研究成果颇丰,先后有《先农神坛》[1]《北京先农坛》[2]等著作,对明清北京先农坛沿革、建筑、相关礼仪进行了详实、系统的研究。朱祖希两篇名为《先农坛——中国农耕文化的重要载体》[3,4]的文章,对北京先农坛的建置沿革、建筑布局、文化积淀进行了比较详细的介绍。姚安的《清代北京祭坛建筑与祭祀研究》一文在建筑沿革以外还初步探讨了先农坛祀典陈设、仪式、乐舞和祭祀运作等内容。另外,黄爱平的《清代的炎帝祭祀及其文化内涵》[5]、曲英杰的《神农氏与先农坛》[6]等文章也对神农祭祀文化进行了比较系统的研究。然而,因为所研究的目的与视角不同,现今学者的研究大多还是集中于先农坛,对太岁坛多半只是顺带提及,具体到两者的关系则更是鲜有学者研究。这为进一步探讨明清北京太岁坛与先农坛的关系,提取其中所反映的历史信息留下了空间。

一、明清北京太岁坛与先农坛坛闦关系变化

(一)奠定格局——洪武时期的山川坛

明太祖朱元璋鼎定天下,建都金陵,总结元亡教训,强调“礼法,国之纪纲。礼法立则人志定、上下安”[7],认为“皆无礼法,恣情任私”[8]是元卒亡的重要原因。于是,他诏令群臣肇定祭祀礼仪。由此,太岁神和先农氏的祭祀礼仪也得到重构。但关于太岁之祀,朱元璋先是将太岁神从祀于圜丘。《明史·礼二》“郊祀之制”条载:“洪武元年,……祀昊天上帝于圜丘,以大明、夜明、星辰、太岁从祀。”[9]此后“又合祭群祀坛”,将之纳入合祭,并行祭祀。但此时由于祀典未全,“诸神享祀之所,未有坛专祀”[10]。不久,明太祖“命礼官议专祀坛闦”[11],并以太岁、风云、雷雨为天神,以岳镇、海渎、天下山川为地癨,“各为坛专祀于国城之南”[12]。洪武三年(1370)二月,又以“诸神阴阳一气,流行无间”[13]而合二为一,并增四季月将共祭。祀先农以及耕謖之礼也得到足够的重视。洪武元年(1368)便有礼官议:“皇帝躬祀先农。礼毕,躬耕謖田,以仲春择日。”[14]朱元璋准,并于洪武二年(1369)二月行謖田礼于南郊,祭先农氏。

制定祭仪的同时,明太祖也加紧在应天(今南京)城外修建祭坛。在建坛之初,明太祖就比较重视太岁坛和先农坛的修建。早在洪武二年(1369)就开始修建山川坛。《明实录》载:“山川坛建于正阳门外,合太岁、风云雷雨、岳镇、海渎、山川、城隍、旗纛诸神共祭之。”[15]可见在洪武时期太岁之祭尚未独立专祀,而是与风云雷雨、岳镇海渎等合祀于山川坛内。但按《太常续考》所载:

太祖乃定祭太岁于山川坛之正殿。[16]

洪武三年(1370),建山川坛于天地坛西(俗呼为地坛)。正殿七间,凡七坛:曰太岁,曰风云雷雨,曰五岳,曰五镇,曰四海,曰四渎,曰钟山。两庑各十五间,东庑从祀三坛:京畿山川、夏季月将、冬季月将。西庑从祀三坛:春季月将、秋季月将、都城隍。[17]

可知其时虽然是合祀于山川坛正殿,但已有“太岁坛”的独立建置。

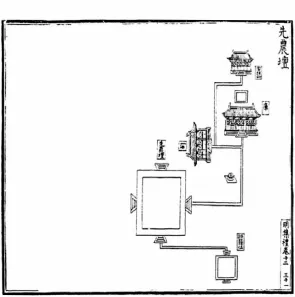

同是洪武二年二月,明太祖又“始建先农坛于山川坛西南”[18]。开始在山川坛旁的西南一隅修建先农坛。从此记载看,洪武时期的山川坛与先农坛修建之初便具有其独立性。而对于洪武时期先农坛的规制和位置,洪武时编的《明集礼》另载:“坛在藉田之北,高五尺,阔五丈,四出陛。”[19]可见其建置已初具规模。此外,洪武时期其南的耕謖台,北边的神库、神厨和宰牲亭,亦纳于先农坛范围。(见图1)

图1 《明集礼》先农坛图

洪武九年(1376),包含太岁坛在内的山川坛全面告成,明太祖亲自登坛告祀。而自山川坛成,其西南的先农坛、东南的具服殿建筑、坛南的籍田、东边的旗纛庙、坛后的神仓等建筑便全被纳入其范围,共同组合成山川坛。《明实录》有载:

建太岁、风云雷雨、岳镇、海渎、钟山、京畿山川、月将、京都城隍诸神坛闦殿成。初,至是,始定拟太岁、风云雷雨、岳镇、海渎、钟山、京畿山川、四季、月将、京都城隍凡十三坛,建正殿、拜殿各八楹,东、西庑二十四楹,坛西为神厨六楹,神库十一楹,井亭二,宰牲池亭一。西南建先农坛,东南建具服殿六楹,殿南为藉田坛,东建旗纛庙六楹,南为门四楹,后为神仓六楹,缭以周垣七百一十二丈。……是日成,上告祀焉。[20]

由此可见,虽然洪武时期的太岁坛和先农坛起初各自修建,但最终组合成了“山川坛”(见图2①[明]官修.洪武京城图志[A].北京图书馆古籍珍本丛刊:第24册[M].北京:书目文献出版社,1998.)。洪武年间的“山川坛”虽建于应天,但因其格局在永乐迁都后被照搬于北京,成为此后变迁的原本,所以可以说洪武时期的“山川坛”奠定了明清北京太岁坛与先农坛坛闦格局的基础。

图2 《洪武京城图志》山川坛图

(二)厘正祀典——永乐后明北京太岁坛与先农坛的地位变化

明成祖时,为迁都北京,大规模营建北京城。据《明太宗实录》“永乐十八年十二月癸亥”条载:“凡庙社、郊祀、坛场、宫殿、门阙、规制悉如南京,而高敞壮现过之。”[21]由此永乐帝便在北京南郊仿照南京山川坛也修建了一座山川坛。“永乐十八年二月,山川坛成。”[22]永乐帝在兴建之初便在山川坛正殿旁增建了旗纛庙,在南京山川坛规制上有所扩大。而永乐所建山川坛便是明清北京太岁坛与先农坛的基础坛闦。(见图3)

图3 《大明会典》山川坛总图

永乐后至嘉靖间,历代明帝没有对山川坛格局进行大的变更,仅英宗天顺年间在旗纛庙东边增建斋宫一所。对此,明徐学聚《国朝典汇》有记:“天顺三年二月,诏风雷、山川坛闦,创一斋宫。”[23]天顺五年(1461)成书的《大明一统志》记载了嘉靖改制前山川坛的最终格局:“山川坛在天地坛之西,缭以垣墙,周回六里。中为殿宇,以祀太岁、风、云、雷、雨、岳、镇、海、渎,东西二庑以祀山川、月将、城隍之神。左为旗纛庙,西南为先农坛,下皆耕田。”[24]

明世宗嘉靖年间,嘉靖帝对太岁坛和先农坛进行规模较大的改制。其一是增建“天神坛”与“地癨坛”,将山川坛正殿中的天神、地癨全都请出单独祭祀。《大明会典》载:“(嘉靖)十年,建天神、地癨坛于先农坛之南。”[25]其二是增建“神仓”。《春明梦余录》有记:“嘉靖中,建圆廪、方仓以贮粢盛。”[26]按《明世宗实录》所载:“恭建神癨二坛并神仓工成。”[27]神癨二坛与神仓皆建成嘉靖十年(1531)。二坛分祀天神地癨,降低了山川正坛的祭祀地位。而神仓的建设使先农之祀更加完备。其三是始建观耕台。《明史》记载:“(嘉靖十年)其御门观耕,地位卑下,议建观耕台一。诏皆可。”[28]

另外一个至今争议最大的改制为“建太岁坛”。嘉靖十年,明世宗依礼臣所奏“太岁之神,宜设坛露祭”[29],下令“建太岁坛于正阳门外之西,与天坛对”[30]。这次太岁坛的“建坛之议”在《明政统宗》中有记载:“(嘉靖九年)建太岁坛于神癨坛内。上命礼官考古太岁坛制以闻。礼部言:太岁之神……亦宜设坛露祭,但坛制无考,宜照社稷规制,少为减小,庶隆杀适宜,而祀仪不忒。报可。”[31]然而,在先农坛内却完全找不到明代修建露祭太岁的遗迹。对于这一疑问,部分学者认为现存于太岁殿内的明代汉白玉须弥座可能为嘉靖时建的“太岁坛”。然而,早在洪武时所建的山川坛便采用“屋而不坛”的格局,虽名为“坛”,却不专设露祭外坛。《明太祖实录》载:“山川坛建二殿,一以栖神,一以望拜。”[32]山川坛成此格局是因为明时祭祀太岁诸神是采用“望祭”形式,其祭祀“拜位”设在殿外,本就属于“露祭”。因而,承继山川坛祭祀正殿的太岁之祀也不需要为了“露祭”而另外特意建坛。因此,嘉靖时按照神癨坛规制单独建“太岁坛”的可能性很小。那么,嘉靖所建“太岁坛”是否为太岁殿内的汉白玉须弥座值得研究。

承上,洪武合祭时虽为合祭,但已有“太岁坛”的称谓和建置。那么,其“太岁坛”之坛应指在正殿中的坛位。由此观之,言汉白玉须弥座为“太岁坛”似乎可行。但是,嘉靖改制以后,明末成书的《太常续考》却是如此记载太岁坛:

太岁坛,建于正阳门外之西,与天坛对。中为太岁殿①按《太常续考》成书于明末崇祯年间,明初《郊庙图》等文献皆记有“太岁殿”之称,可见部分学者“太岁殿之名始自清乾隆帝时期”的论点尚有待商榷。,东庑为春秋月将二坛,西庑为夏冬月将二坛。前为拜殿,拜殿东南为燎炉,西为神库、神厨、宰牲亭。亭南为川井(即山川坛旧井也),外为四天门,东为坛门。[33]

从这一记载看,太岁坛应指包括太岁殿、东西二庑、拜殿等在内的坛闦体系。若单言“太岁坛”为一个“汉白玉须弥座”而“与天坛对”便显得有些牵强。另按成书于万历四十一年(1613)的《图书编》载:“岁孟春、岁除遣太常寺卿祭太岁之神于太岁殿,四季月将从祀。”[34]可见,嘉靖改制后,太岁殿成为专祀太岁之所,两庑也随之成为其从属。以此推之,嘉靖时所谓“建坛”可能是将天神地癨请出后,将原有山川坛正殿、两庑、拜殿等坛闦体系整合,进而改建成以“太岁殿”为主导的坛闦体系,统称为“太岁坛”。(另《国朝典汇》记:“太岁坛建太岁殿。”[35]从中也可以知道,太岁殿只是“太岁坛”坛闦体系的一部分。另外,这种情况也容易产生如个别文献专称先农坛瘗为“先农坛”一样,单独称太岁殿为“太岁坛”的现象,如清初孙承泽所记:“太岁坛在山川坛内,中为太岁坛,东西两庑,南为拜殿。”[36]即为此例。

对于嘉靖改制以后的“先农坛”,《明史》有载:“永乐中,建坛京师,如南京制,在太岁坛西南。石阶九级。西瘗位,东斋宫、銮驾库,东北神仓,东南具服殿,殿前为观耕之所。护坛地六百亩,供黍稷及荐新品物地九十余亩。”[37]由此记载可知,嘉靖以后的先农坛在南京先农坛的基础上增加了斋宫、銮驾库、神仓、具服殿以及六百亩护坛地。其所含建筑和土地面积已大为增加,在整个山川坛坛闦建筑范围内已占据了大部分面积,这为先农坛在此后发展中坛闦占主导地位奠定了基础。因此,“万历四年,改铸神癨坛祠祭署印,为先农坛祠祭署印。仍掌行耕謖事务。”[38]至此,包含太岁坛、神癨坛、旗纛庙在内的系列坛闦便统称为“先农坛”。万历以后,先农坛的格局便一直沿袭下来,直到清代。

(三)继承明制——清代先农坛的主导地位

清代自顺治入关,便继承明制,重建太岁与先农之祀。《清文献通考》记载:“顺治元年(1644),定每岁致祭太岁坛之礼。太岁殿在先农坛之东北,正殿七间,祀太岁之神。两庑各十有一间,祀十二月将之神。前为拜殿,东南燎炉一。”[39]由此可知,清朝在入关之初便重建太岁神的祭祀,并继续使用明代太岁坛坛闦体系。另外,《清世祖实录》“顺治十年三月壬申”条载:“诏举行先农、先医、及司牲神、祀典。”[40]可见,清帝很早便重视先农祭祀和耕謖礼仪。

清朝自建朝之初便继承明代的总称“先农坛”的最终格局。《日下旧闻考》“按语”有记:“天神、地癨、太岁坛位俱在先农坛内。”[41]可见,清朝最初便将天神、地癨、太岁坛皆纳入先农坛闦体系。自顺治至乾隆初年,先农坛坛闦体系没有大的变化。(见图4)

图4 《郊庙图》乾隆以前先农坛总图

乾隆十八年(1753)乾隆帝“谕:朕每岁亲耕謖田,而先农坛年久未加崇饰,不足称朕癨,肃明?之意。今两郊大工告竣,应将先农坛宇修缮鼎新。”自此开始,乾隆帝对先农坛建筑进行较大规模的改建。同年,乾隆下旨“先农坛旧有旗纛殿可撤去,将神仓移建于此”[42],将原有旗纛庙拆除,移建神仓。

乾隆十九年(1754),又下诏曰:“观耕台著改用砖石制造。钦此。”[43]将原本一祭一建的木制观耕台建成砖石构造,成为固定建筑。乾隆二十年(1755),皇帝再度下旨:“先农坛斋宫,改为庆成宫。”[44]将原有斋宫增建装潢,并重新命名为“庆成宫”。至此,清代先农坛坛闦整体建筑体系终于完备。此后虽然多次修葺,但其坛闦格局未再有大的变动。(见图5①[日]冈田玉山等编绘.唐土名胜图会[M].北京:北京古籍出版社,1985.)

图5 《唐土名胜图会》先农坛图

(四)“农”与“时”——两坛合并格局的意义

明清两代自洪武时期奠定格局,在经过一系列的变迁最后形成了以“先农坛”为主导的坛闦体系:“先农坛,一名山川坛,在正阳门外西南永定门之西,与天坛相对……中有天神坛、地癨坛、太岁坛、先农坛、耕田俱在其内。”[45]在这一格局中,太岁坛、天神坛、地癨坛与先农坛结合在一起。而太岁在明清两代皆被归为“天神”,也曾因此从祀于天坛,那为何反而脱离天坛,与先农坛相合?其实,明清两代统治者都认为太岁之神既是“天神”又是“时神”。明清皇帝认为作为“天神”的太岁可助兴云播雨,发育万物。洪武年间祭太岁等神《祝文》有曰:“太岁之神、风云雷雨之神、岳镇海渎山川月将城隍之神:惟神主司民物,参赞天地,化机发育有功,历代相承有秋报之礼。今农事告成,谨以牲帛醴齐粢盛庶品,用伸报祭。尚享。”[46]而作为“时神”的太岁可调节雨旸,使农时不误。明人何孟春曾说:“太岁实统四时,而月将四时之候,寒暑行焉。今祭太岁、月将则固时与寒暑之神也。”[47]可见,明代对“太岁”统四时有深刻的认识。清代在“祈?九章”中也强调“雨旸时若”:“雨旸时若兮,玉烛全。粒我蒸民兮,迄用康年。”[48]此外,太岁在明清时更被认为是“统驭”天神、协和六气之神,与农事顺遂息息相关。清代“太岁坛六章”乐章有云:“于赫太岁,统驭百神。……王省维岁,有报有祈。六气无易,平衡正玑。嘉生蕃祉,泽及?飞。”[49]其中,“六气”指阴、阳、风、雨、晦、明,皆是农务顺利进行的重要条件。太岁既统百神,调节六气,农时不误,自然与主管农事的先农神相辅相成。基于这种思想,明代便将两坛坛闦邻近建造,并统一管理,而清代则继承其制。这种坛闦格局的形成体现了明清两代对“农”神与“时”神关系十分密切的思想认识。

二、明清北京太岁坛与先农坛管理机构与祭祀时间、活动异同

(一)管理机构的重叠与变迁

有明一代,“凡祀事皆领于太常寺而属于礼部”[50]。祭祀活动的主要管理机构是太常寺和礼部。另外,《大明会典》有载:“每遇祭太岁、月将,本寺官前三日进铜人,奏斋戒。前二日同光?寺官奏省牲,次日复命。”[51]可见在太常寺、礼部官员以外,还有光?寺等机构协助进行祭祀活动。这种制度在清代得到延续。

而太岁坛、先农坛作为坛庙,也有其特有的管理机构,即祠祭署。明清两代,虽然太岁坛与先农坛的坛闦地位几度变化,但坛庙的“祠祭署”却一脉相承。早在明初洪武时期在南京修建山川坛时,便建立了“山川坛祠祭署”以专管山川坛内的太岁、先农、天神、地癨等坛闦。洪武时编成的《诸司职掌》有载:“山川坛籍田祠祭署:奉祀一员、祀丞一员。”[52]可见,该祠祭署常设有奉祀、祀丞两个职位以处理一些事宜。而这一格局,在永乐迁都后得以继承。《国朝典汇》记载:“先农坛祠祭署:(旧为山川坛藉田祠祭署,嘉靖九年(1530)改为神祗坛,万历四年(1576)改今名)奉祀一员、祀丞二员。”[53]可知,永乐以后北京翻建南京山川坛的同时,也设了“山川坛籍田祠祭署”管理坛闦,嘉靖时更名为“神癨坛祠祭署”,至万历四年(1576)方最终改为“先农坛祠祭署”。另外,据《清史稿》载:“天坛、地坛、朝日坛、夕月坛、先农坛,各祠祭署奉祀、从七品。祀丞,从八品。俱各一人。”[54]由此可见,清代直接承继了明代最后形成的“先农坛祠祭署”,并且官署中所设的官位、官员人数也一脉相承。

(二)祭祀时间和活动的变迁差异

明清皇家太岁神和先农神的祭祀,在祭祀时间和主要祭祀活动上都有所不同。

在祭祀时间上,《明史》有记:“明初……仲秋祭太岁、风云雷雨、四季月将及岳镇、海渎、山川、城隍……仲春祭先农,仲秋祭天神地癨于山川坛……其非常祀而间行之者,若新天子耕謖而享先农。”[55]可见,明初对太岁神和先农神的祭祀分别是在“仲秋”和“仲春”。以此可知,两坛的祭祀时间一开始便有所区别。然而,“仲秋祭太岁”只是一个大概的祭祀季节。按《明史》另载:“(洪武二年)乃定惊蛰、秋分日祀太岁诸神于城南。”[56]可见洪武时已确定祭太岁时间为“惊蛰、秋分日”。此后,明太祖又进行了一些修改,“太岁……诸神,初具春、秋二祭。(洪武二十一年)至是亦停春祭。惟每岁八月中旬,择日于山川坛及帝王庙祭之。”[57]将春、秋二祭改成只行秋祭,便形成了“仲春祭太岁”的惯例。但明朝皇帝对祭祀时间的修改仍未停止。之后的明成祖、明世宗等都对祭祀礼仪进行更改,明代最终成为定例的祭太岁时间为“每岁孟春享庙,岁暮舉祭之日,遣官致祭”[58]。而清朝于建朝之初就十分重视“太岁之祀”,清世祖初年就定以孟春择吉、岁除前一日祭祀太岁之神。《清会典事例》载:“(顺治元年定)孟春择日及岁除前一日祀太岁。”[59]此后,历代清帝仅做了些小的变动。最后于乾隆年间定制:“(太岁之神)每年正月初旬诹吉及十二月岁除前一日,遣官致祭。”[60]

“仲春祭先农”则是历代祭先农的上选时节。明代承制,洪武元年明太祖便依臣议:“今议耕謖之日,皇帝躬祀先农。礼毕,躬耕謖田。以仲春择日行事。”[61]此后,明世宗对祭先农之礼又进行了修改。“嘉靖九年续定:每岁仲春上戊,祭社稷及先农。”[62]经历此番更改,明代最后确定的祭祀先农时间为“每岁仲春上戊”[63],这一定制被清代继承。满清入关以后,“(顺治)十一年定,仲春亥日亲行耕謖礼,即以是日飨先农。”[64]可见清朝在顺治年间就确定了“仲春亥日”的祭先农、耕謖时间。此后历代清帝皆相承不悖。

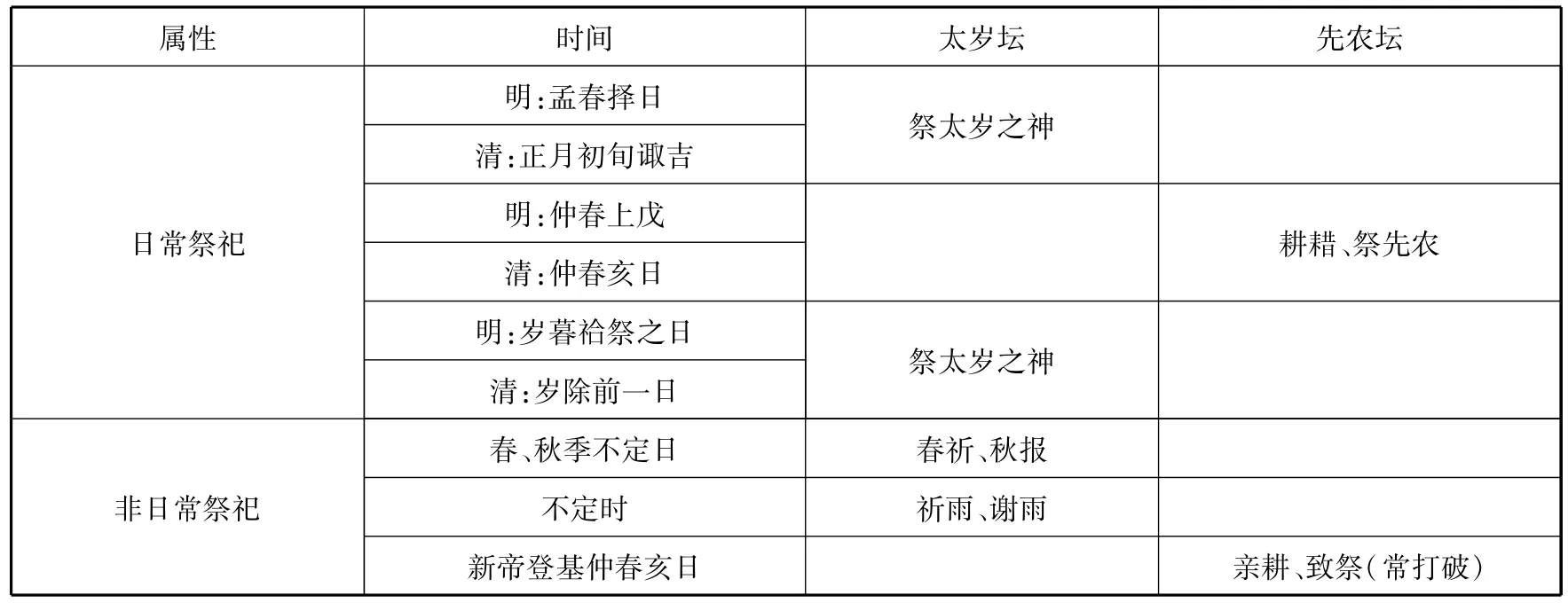

上述正常的祭祀时间都只是举行两坛例行祭祀活动的时间。太岁在明清两代被认定为天神,常与山川海渎众神共祭,因而还有时间不定,与天神地癨共祭的“春祈、秋报”之祭,以祈福降雨。另外,还有逢旱涝时进行的祈雨谢雨等非正常祭祀。如《清实录》所载:“为虔求雨泽。遣官致祭天神坛、地祗坛、太岁坛、并四海之神。”[65]而先农坛虽然年年例行耕謖、祭先农活动,但一般年份均为遣官致祭,逢新帝登基方有特殊的“亲耕”①清帝为力行劝课,常打破此例以非登基年份亲耕。之礼。两坛日常和特殊祭祀活动如表1。

表1 明清太岁坛、先农坛祭祀时间、活动一览表据②

(三)明清处理两坛日常管理祭祀的认识

明清两代在处理太岁坛、先农坛的管理和祭祀活动时形成了一些认识,这些认识最终成为明清两代处理两坛日常管理祭祀活动的原则。在处理神癨关系上,首先,明清两代都努力地追求诸神和睦。总坛“祠祭署”变迁时一般只更改名称,职能和办事地点皆不变,以平静转变。太岁坛与先农坛因为坛闦十分接近,在祭祀一方时两代皇帝都恐会惊动另一方。对于这种担忧,明清皇帝祭祀一方后有时也会顺便向另一方表达敬意,以示共尊之意。例如,清代就有“恭遇皇上行耕謖礼致祭先农礼成,诣太岁坛拈香”[66]的情况。

此外,明清两代也努力表达对两坛神癨独立的尊重。自明开始,两坛的日常开支就经常独立拨付,《大明会典》就有“太岁、月将等神,孟秋、季冬二祭共柴八千斤、烧香炭七十斤。先农坛柴一千斤”[67]的记录。两坛虽然坛闦接近,但两代修葺两坛时,都明确强调两坛的独立性。《清会典事例》载:“先农坛北入太岁殿皆三门,角门一。雍正五年奉旨修理。”[68]可见太岁坛与先农坛间是有围墙隔开的,双方只能凭门进出。清末大臣那桐在日记中记:“(光绪十七年辛卯年四月)十六日(1891年4月16日)巳刻,到先农坛内太岁殿开工。”[69]只言“先农坛内太岁殿”,可见其仍强调“太岁坛”的独立性。明清两代的这些认识为两坛日常顺利运作奠定了基础,也是两代“诸神不罪”思想的一种体现。

三、明清北京太岁坛与先农坛供神主殿分布及形成原因

(一)供神主殿分布格局

承上文,明清两代,北京太岁坛与先农坛虽然坛闦位置邻近,但坛闦体系相对独立。因此,其供神主殿也有所区别。“国初肇祀太岁,礼官杂议,因及阴阳家说十二时所直之神,太祖乃定祭太岁于山川坛之正殿,而以春夏秋冬四月将分祀两庑。”[70]明初便祭太岁于山川坛正殿,因此当时太岁供神之所应为山川坛正殿。清初孙承泽《天府广记》记:“嘉靖十一年……别建太岁坛,专祀太岁。”[71]这里的“太岁坛”承上文应指包含供神的“太岁殿”在内的坛闦体系或单指“太岁殿”。由此可知,太岁坛独立成坛以后的供神主殿就是太岁殿。另据《大清会典》载:“(先农坛)北为殿五间,以藏神牌,东为神库,西神厨,各五间,左右井亭各一。”[72]可见先农坛的供神主殿是包括神库、神厨在内的北殿。

太岁殿在规制、富丽程度等各方面都在先农坛神库之上,由此便形成了太岁坛供神主殿太岁殿规制上反而高于先农坛供神主殿神库的奇特格局。

(二)奇特分布格局的形成原因

上述奇特分布格局的形成受两个因素影响。其一是中国古代“诸神不罪”的多神崇拜思想。中国古代的神癨信仰笃信“万物有灵”,为“多神崇拜”。其信仰神癨包括天神、地癨、人鬼等繁杂神格。因此,诸神并存、并祭的情况屡见不鲜。由此,处理好诸神的关系显得尤为重要。古人为处理好诸神关系,在各方面都十分注意,尽力做到“诸神不罪”。例如,跳祭祀舞蹈时,就经常献舞八方,以飨八方神癨,而非独悦一神。太岁之神自洪武时期便供于山川坛正殿(后先农坛),而太岁殿规制十分高大,是因为其前身是包括天神地癨在内合祭的山川坛正殿。诸神合祭,一神一坛,故其规制较大。(见图6)嘉靖改制时,将风云山川海渎等神癨迁出另祭,使正殿仅存太岁之神。总坛改名“先农”则在改制之后。若为配合改名而强迁太岁,入驻先农,无异于轻太岁重先农,这违背了“诸神不罪”的多神崇拜思想。

图6 《大明会典》山川坛祭祀图

其二是对太岁神特殊神格的尊重。虽然明帝重视“诸神不罪”,但仍迁移天神、地癨于殿外另祭,独留太岁不迁,这与太岁神的特殊神格有密切联系。明代礼臣曾进言:“太岁者,十二辰之神。”[73]可见太岁神在明代被认定为时辰之神。关于岁,《说文解字》记载:“木星也。越二十八宿,宣阴阳,十二月一次。”[74]太岁即为主一岁之星①太岁实际是古代天文学里假定与真岁星运行正好相反假岁星。古人把黄道附近一周天十二等分,分别命名,岁星(木星)由西向东绕日运行,正好十二年一周天,因此以岁星所在为岁名,但其运行方向与将黄道十二支方向相反,为了方便,古人便设想出一个与真岁星运行方向相反的假岁星,名之“太岁”。。因为太岁主一岁之时运,因此在命学上认为太岁是百神之主,其尊不可犯,所在方位不宜移徙、兴造、嫁娶,犯者则必凶。至今民间风水学仍称触犯“太岁”为“岁破”。对于此说,早在汉代王充便转引风水理论著作《移徙法》展开论述:“徙抵太岁凶,负太岁亦凶。抵太岁名日岁下,负太岁名日岁破。假令太岁在甲子,天下之人皆不得南北徙,起宅嫁娶亦皆避之。”[75]可见这种思想很有历史渊源。明朝统治者对此亦是深信不疑。《明史》有载:“(正统)十年正月庚寅,忠义前后二卫灾。是时太仓屡火,遣官祷祭火龙及太岁以禳之。”[76]可见明帝也知晓并坚信太岁在兴造、迁移等问题上的权威不可轻犯。因此,嘉靖帝虽然迁天神、地癨于外坛,却不肯轻易移动太岁神,将之留在原殿,并新建祭坛。此后明清各帝亦相沿,遂形成如今格局。

四、结语

明清北京的太岁坛与先农坛分别是两代皇家祭祀太岁神与神农氏的坛闦。自明代永乐帝时仿南京建山川坛,历嘉靖改制,两坛在经过了各自的发展过程后,最终形成太岁坛包括祭祀主殿在内的整体建筑位于先农坛内的格局。太岁坛与先农坛在祭祀时间、祭祀活动等方面都存在差别。太岁之祀与先农之祭是明清皇家对“时”神和“农”神的祭祀体现,两坛的关系部分体现了两代对“时”与“农”关系的认识和处理方式,同时也是中国古代多神崇拜体系下“诸神不罪”及对“太岁神”特殊神格尊重思想的重要体现。

[1]董绍鹏,潘奇燕,李莹.先农神坛[M].北京:学苑出版社,2010.89.

[2]董绍鹏,潘奇燕,李莹.北京先农坛[M].北京:学苑出版社,2013.173.

[3]朱祖希.先农坛——中国农耕文化的重要载体[J].北京联合大学学报,2000,(1):42-45.

[4]朱祖希.先农坛——中国农耕文化的重要载体[J].北京社会科学,2000,(2):135-139.

[5]黄爱平.清代的炎帝祭祀及其文化内涵[J].理论学刊,2009,(6):112-116.

[6]曲英杰.神农氏与先农坛[J].中华文化论坛,1997,(1):38-44.

[7][8][12][13][15][20][32]明太祖实录[M].上海:上海书店,1982.176.176.963.963.1735.1735-1736.1737.

[9][11][28][29][30][37][50][55][56][58][61][63][73][76][清]张廷玉.明史[M].北京:中华书局,1975.1246.1282.1272.1283.1283.1271.1225.1225.1282-1283.1283.1271.1272.1282.462-463.

[10][47][70][明]何孟春.余冬序录[A].丛书集成初编(卷三三七)[M].北京:中华书局,1985.32.35.35.

[14][53][明]徐学聚.国朝典汇[A].四库存目丛书[M].济南:齐鲁书社,1996.569.132.

[16][17][33][明]佚名.太常续考[A].文渊阁四库全书(卷五九九)[M].台湾:商务印书馆,1986.152.155-156.155.

[18][25][38][57][62][明]申时行.大明会典[A].续修四库全书[M].上海:上海古籍出版社,2002.613.511.613.437.94.

[21]明太宗实录[M].上海:上海书店,1982.2244.

[22][41][清]于敏中.日下旧闻考[M].北京:北京古籍出版社,2000.891.893.

[23][35][明]徐学聚.国朝典汇[A].四库存目丛书(卷二六五)[M].济南:齐鲁书社,1996.860.862.

[24][明]李贤.大明一统志[M].西安:三秦出版社,1990.1.

[26][清]孙承泽.春明梦余录[M].北京:北京古籍出版社,1992.223.

[27]明世宗实录[Z].上海:上海书店,1982.3058.

[31][明]涂山.明政统宗[A].四库禁毁书丛刊·史部[M].北京:北京出版社,2005.640.

[34][明]章潢.图书编[A].文渊阁四库全书[M].台湾:商务印书馆,1986.190.

[36][71][清]孙承泽.天府广记[M].北京:北京古籍出版社,1982.72.71.

[39][60][清]官修.清文献通考[A].文渊阁四库全书(卷六三四)[M].台湾:商务印书馆,1986.177.177.

[40]清世祖实录[M].北京:中华书局,1985.578.

[41][42][43][44][59][64][68][清]昆冈.钦定大清会典事例[Z].重修石印本,1899.

[45][清]吴长元.宸垣识略[M].北京:北京古籍出版社,1982.210.

[46][52][明]佚名.诸司职掌[A].续修四库全书(卷七四八)[M].上海:上海古籍出版社,2002.694.584.

[48][49][54]赵尔巽.清史稿[M].北京:中华书局,1977.2807.2826-2827.3327.

[51][67]申时行.大明会典[A].续修四库全书(卷七九二)[M].上海:上海古籍出版社,2002.560.565.

[65]清高宗实录[M].北京:中华书局,1985.723.

[66][清]穆彰阿.嘉庆重修大清一统志[M].上海:商务印书馆,1934.6.

[69][清]那桐.那桐日记[M].北京:新华出版社,2006.52.

[72]大清会典[A].文渊阁四库全书(第619册)[M].台湾:商务印书馆,1986.659.

[74][清]段玉裁.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社,1981.68.

[75]王充.论衡[M].上海:商务印书馆,1922.107.

【责任编辑:周 丹】

汉 当王

K879.1

A

1673-7725(2016)08-0117-10

2016-06-05

蔡宛平(1989-),女,广西河池人,主要从事中国古代史、城市文化与区域历史地理、区域历史文化遗产研究。