伦敦大学亚非学院马礼逊中文古籍藏书及其价值—兼评魏安《马礼逊藏书书目》

《马礼逊藏书书目》(Catalogue of the Morrison Collection of Chinese Books,1998)①Andrew C.West, Catalogue of the Morrison Collection of Chinese Books.London: School of Oriental and African Studies, 1998,p.XIII.,作者魏安(Andrew Christopher West,1960— ),英国语言学家、汉学家。1997至1998年间,魏安在伦敦大学亚非学院图书馆悉心整理英国传教士马礼逊(Robert Morrison,1782—1834)从中国搜集带回的中文古籍,编辑了藏书书目。此书1998年由伦敦大学亚非学院出版,目前还没有中译本问世。关于马礼逊,研究中西文化交流史的学者对他并不陌生,有多本关于马礼逊的著作被翻译成中文,如马礼逊夫人著、顾长声译《马礼逊回忆录》;汤森著、王振华译《马礼逊:在华传教士的先驱》等。中国大陆学者也发表了一些关于马礼逊的学术论文。但是现有关于马礼逊的著作及论文,大都集中关注马礼逊生平及其在华所做贡献,有作者虽曾提及马礼逊藏书,却并未系统介绍这批中文古籍。此外,以前的相关著作也未曾详细介绍该藏书历经千辛万苦流转至伦敦大学亚非学院的历史及其现状,而魏安却敏锐地捕捉到了这一点,他中肯地叙述和评说了亚非学院工作人员在保管藏书期间的贡献和过失,重点揭示出了亚非学院持有这批藏书的重要意义。

提及《马礼逊藏书书目》这本书,不能不提马礼逊生活的时代背景:随着明末耶稣会入华,第一次“西学东渐”由此拉开序幕,欧洲汉学亦在这一时期得以奠基。到了18世纪中叶,耶稣会士的活动在中国遭到禁止,其组织在欧洲也被解散,第一次西学东渐通道由此开始不畅。19世纪初,“西学东渐”又以新的方式出现,其中扮演先锋角色的是基督教新教,而第一位来华的新教传教士便是马礼逊。

马礼逊出生在一个苏格兰长老会家庭,父母均是虔诚的长老会信徒,他从小便深受基督教信仰的熏陶,少年时代在奥克斯屯学院(Hoxton College)学习神学、天文、医学,并初步学习掌握了中文。1807年,伦敦传道会授予马礼逊牧师职位,差他前往中国宣道。同年9月,马礼逊来到广州。此时清政府奉行闭关锁国政策,广州虽可通过洋行对外贸易,而传教却不被允许。在艰难的环境下,马礼逊却取得了让人们崇敬的成就:他第一次将《圣经》翻译为中文;编撰了第一部华英字典;创办了第一份具有现代意义的中文报纸《察世俗每月统计传》;开办了第一所教会学校和第一所西医医院。而马礼逊为中西文化交流所做的影响最深的事情,莫过于其对中国古籍的收藏。从1807至1823年,马礼逊居于广州或澳门,期间,他收集了大量颇具收藏价值的中国古籍。这些珍贵的古籍运到英国后,几经辗转,最终保存在伦敦大学亚非学院,使得亚非学院成为西方了解中国、研究中国文化的一个重要阵地。有鉴于此,本文以《马礼逊藏书书目》所提供的信息为线索,梳理马礼逊藏书的流转过程,简述这批藏书的重要文献价值及其对英国汉学的影响,并借此机会向中国学者介绍魏安的《马礼逊藏书书目》和该书目的学术价值。

一、马礼逊藏书的流转过程

马礼逊刚刚到达中国时,因不能合法进入中国内地,只能滞留在广州的十三洋行。起初,可能是借鉴利玛窦(Matteo Ricci,1552—1610)的方法,马礼逊尽可能地在衣食住行等各方面,模仿当地人的生活方式,但由于不适应,很快便病倒了,医生建议他停止这种模仿。马礼逊虽为新教教士,但他不可能不了解一百多年前耶稣会士初入中国国土时所采取的传教策略,即重视对中国文化的学习,尤其是对中国文字的掌握。于是他开始在广州专心致志地学习中文和中国文化,阅读并广泛搜集各类书籍,如数学①其中包括清初历算学家梅文鼎的著作《兼济堂篆刻梅勿庵先生历算全书》及《梅氏丛书辑要》。、历史、社会、宗教类的古籍。自1807年开始,马礼逊每年的购书量不断增加,16年之后,积累的图书达一万多卷,规模相当于当今一座较大的图书馆藏书。在1823年圣诞节之前,马礼逊带着他的上万卷藏书乘坐“滑铁卢号”轮船返回了英格兰。

回国后,马礼逊虽然事务繁忙,却未将这批藏书束之高阁。他“将其中国仆人留在伦敦整理藏书书目,之后他打算亲自整理藏书内容并把它们公布于众”。②Eliza A.Robert Morrison, Memoirs of the Life and Labours of Robert Morrison,Vol.2.London: Nabu Press, 2010, pp.295-296.遗憾的是马礼逊编辑出版其藏书目录的想法终未实现,他和他的中国仆人撰写的书目译本草稿也已遗失。幸运的是,该批中国古籍的简易目录手稿③该手稿现珍藏于亚非学院,编号MS80823,被认为是马礼逊的书目手稿。保存于藏书中,根据马礼逊1824年2月20日的记录,这份目录是其乘坐“滑铁卢号”返回英国的航行途中编写的。手稿共有400页,书目编排以书名首个汉字的偏旁为顺序④手稿中共有396个偏旁部首,编排顺序参见马礼逊《华英字典》中的语音学系统。,从中可见马礼逊为之倾注了何等的热忱与心血。

尽管这批藏书非常珍贵,但在比较封闭、保守的19世纪的英国甚至欧洲,人们对于中国的认识仍是模糊的,藏书并不受重视,就像无家可归的孩子四处漂泊流浪。马礼逊甚至被要求为这些珍本缴纳关税—在经过与英国政府长期的谈判,以及英国国王的干预下,他才免于交税。这批古籍起初被寄存在伦敦传道会,无人问津,但马礼逊深知它们的价值,他一直煞费苦心地为这批藏书寻找安身之所。当时英国著名的牛津大学和剑桥大学视其藏书如敝屣,不屑接纳。1825年马礼逊回到了中国,并于1834年逝世。此间的十年,藏书被堆积在伦敦传道会,蒙上了厚厚的灰尘。直至新成立的伦敦大学学院愿意接受马礼逊的藏书,且如他所愿,该校以这批书为基础,首次设立了一个中文教授的席位。大约在1836年,这些藏书被移交给伦敦大学学院。基德(Samuel Kidd,1799—1843)教授⑤基德曾在马六甲传教并在当地创办和主编了中文报刊《天下新闻》,曾任英华书院中文教师、院长等职,是一位中文通。被伦敦大学指定为第一任中文教授,于1837年就职,任期五年。然而和马礼逊所期待的不同,伦敦大学学院并无长期进行中国研究的打算,基德在1842年任期结束后没有继续担任这一职务。直到1871年,他的继任者才得以指定。但1889年根据国王学院的安排,伦敦大学学院的中文课程被完全搁置在一边,马礼逊的这批藏书仍被冷落一旁,无人理会。

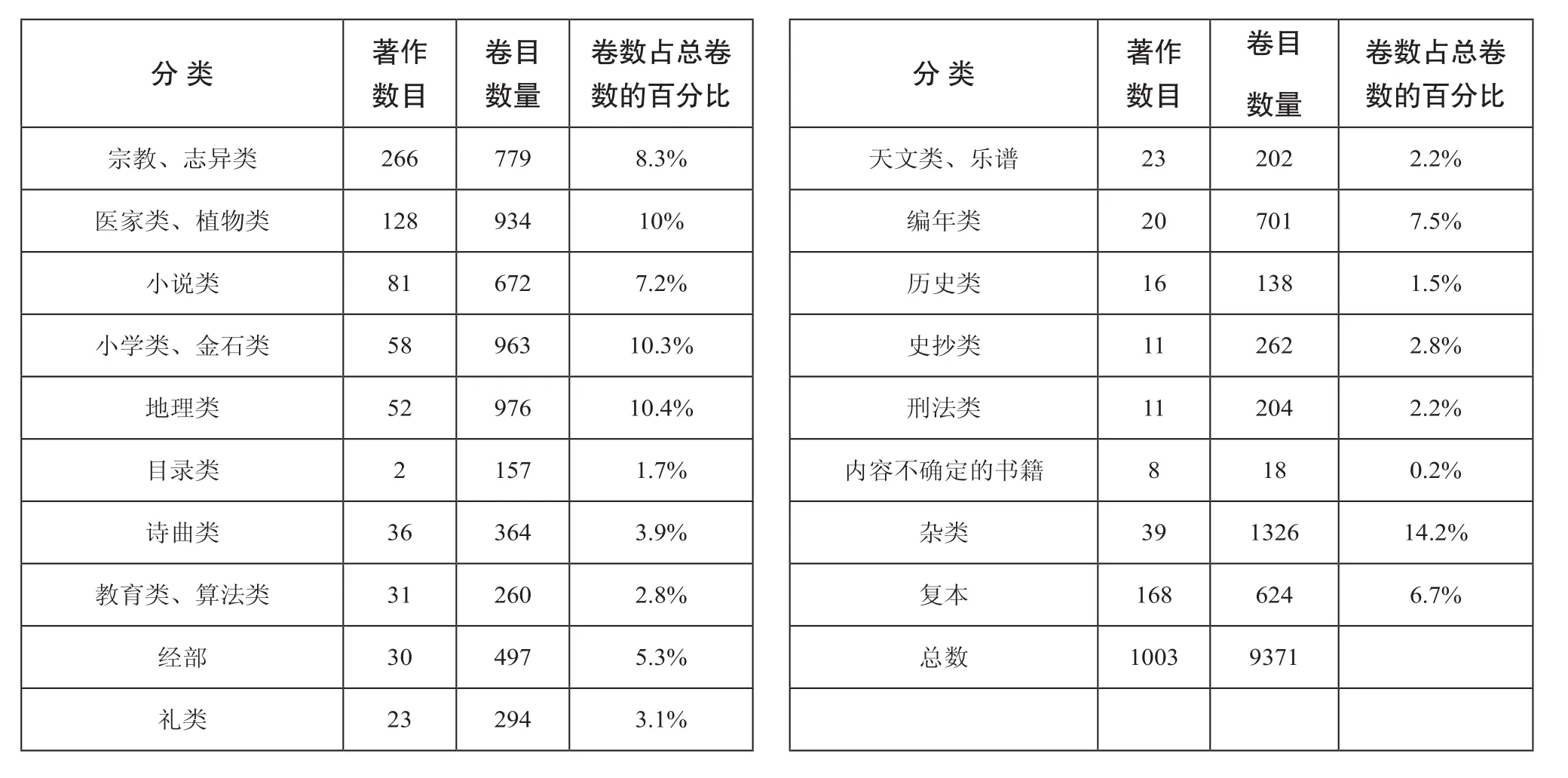

尽管伦敦大学学院对中国的研究是零散的,其领导层也对此持漫不经心的态度,但幸运的是,该校始终妥善保管马礼逊的这批藏书,并对藏书归类摆放。根据魏安考证及《马礼逊藏书书目》中的记载,这批中国古籍藏于伦敦大学学院期间,有两件重要事情发生。第一件为1854年该校理事会委托汉学家约翰•威廉姆斯(John Williams,1797—1874)①约翰·威廉姆斯,天文学家、汉学家。自1846年到他过世,一直担任英国皇家天文学会的助理秘书。他主要研究有关中国太阳黑子、日食、月食、彗星的记录。做了一个有关马礼逊中文图书馆的报告。威廉姆斯的报告于当年9月发表,他对马礼逊中文图书馆的藏书做了统计,笔者将统计数据制成相应表格②表格数据来自于魏安《马礼逊藏书书目》中所载威廉姆斯的报告。:

分 类 著作数目卷目数量卷数占总卷数的百分比 分 类 著作数目卷目数量卷数占总卷数的百分比宗教、志异类 266 779 8.3% 天文类、乐谱 23 202 2.2%医家类、植物类 128 934 10% 编年类 20 701 7.5%小说类 81 672 7.2% 历史类 16 138 1.5%小学类、金石类 58 963 10.3% 史抄类 11 262 2.8%地理类 52 976 10.4% 刑法类 11 204 2.2%目录类 2 157 1.7% 内容不确定的书籍 8 18 0.2%诗曲类 36 364 3.9% 杂类 39 1326 14.2%教育类、算法类 31 260 2.8% 复本 168 624 6.7%经部 30 497 5.3% 总数 1003 9371礼类 23 294 3.1%

从上表可以看出,这批藏书所涉猎的学科非常广泛。作为传教士的马礼逊所从事的布道事业自然牵涉到与中国当地宗教的竞争,因此,其藏书中包含着大量关于中国佛教和道教的作品。同时,马礼逊对医学著作颇感兴趣(他曾在广东开办过一家诊所),藏书中的大量医学专著即可证明这一点。但由于马礼逊从未到过北京等其他重要的书籍出版销售中心,导致他收集的藏书种类多有缺失,且马礼逊的中文水平有限,他无法以专业古籍收藏家的眼光收集具有长远收藏价值的典籍,因此他的藏书中,杂类的书籍所占比重最大。

据魏安所述,威廉姆斯为马礼逊中文图书馆做出了如下贡献:一、按次序在每卷书第一分册的封面上加上了书目序号,并为每卷中特别的条目编上了代码。对马礼逊书目手稿中没有相对应条目的书籍,标明“n·c”或“书目中没有”的注释以代替书目序号;二、为藏书制作了大量的书目标签,这些书目与残存的马礼逊书目手稿中的描述大致相同,且应用了马礼逊在其《华英字典》中所使用的语音学翻译系统。综上可见,这些书目标签并非威廉姆斯本人凭空想象的,而是他根据现已遗失的、马礼逊未能出版的藏书目录编辑而成。

第二件重要事情发生在1870—1880年间。这一时期,馆藏马礼逊的大部分书籍,按西方的装订方式被重新装订,并由某位不知名的中文教授制作了710个书目标签粘贴在书页上。这次装订与编目是有益的,松散的古籍被紧紧装订在一起,使藏书免遭磨损和撕扯。但也有不足之处,如一本书的不同章节可能会被拆开装订,在书目中可能会被记录成毫不相干的书。总体来说,此次重新装订有利于图书的保存,有效防止了散佚和遗失。

1917年伦敦大学建立了教授亚非语言、文化、历史、宗教的亚洲研究学院(之后更名为亚非学院)。1922年4月,马礼逊藏书最终被移交至亚非学院,同时被移交的还有1920年由国王学院送来的马斯登(William Marsden,1754—1836)①马斯登,1783年被选为英国皇家学会院士,1785年成为爱尔兰皇家学院初始成员。他对东方和语言很感兴趣,收集了这两方面的大量书籍及手稿,并于1835年将藏书赠予伦敦大学国王学院。藏书。最终,马礼逊生前的心愿得以实现—研究中国的学术中心建立了。

在《马礼逊藏书书目》一书中,魏安在叙述这段过程时,围绕马礼逊藏书的迁徙纵向展开,探本究源,兼及每一阶段人们对藏书施加了怎样的外力,从一个侧面为读者展示出中华文化在海外传播走过怎样一段艰难的历程。

二、马礼逊藏书的现状

根据魏安在《马礼逊藏书书目》中的记载,亚非学院确认于1922年收到以下由伦敦大学学院(以下简称UCL)马礼逊中文图书馆移交来的书籍②数据来自West, op.cit., p.XIII.:1861卷线装书、2374卷散叶装订的书籍、盒装书24分册、卷装书4卷以及8张已分解的图表。

19世纪UCL 在装订过程中加上了比较独特的、不同颜色的封皮。除此之外,每卷装订过的书名页或扉页上都写有字母“K”,因此即使这些装订卷在亚非学院被重新装订或是遗失了原始藏书标签,它们还是可以被辨认出来。

对于已松散的分卷来说,辨认的方法有:一是分卷书内或书首页的藏书标签,这些标签是当年为了纪念UCL 将书移交至亚非学院而作;另一种是根据现存的1854年威廉姆斯注于每卷书的第一册封面上的一系列书目排序数字来辨识。然而,那些未经保护的松散分卷的纸质封面极脆弱,一些具有辨识特点的标志很容易丢失,特别是那些在亚非学院保管下被装订成册的书籍,纸质封面均已脱落,仅有内页成为证明它们到底是什么书的首要依据。

而魏安统计,到目前为止,从UCL 的马礼逊中文图书馆陆陆续续移交来的、现存放于亚非学院的书籍如下:

马礼逊中文图书馆书目中有记载的757个书名条目中的681个(已装订),包含1677卷书,8177册;分散的46册,它们原本属于装订卷中;2个未装订的书名条目,包含3册;88卷未装订书籍,包含261分册;15个原本未装订的书名条目,后由亚非学院装订,包含67册;39卷佛经卷轴,包含75册;《各省方格舆地图》,包含2册以及6张成套的《全体分图》。

上述书籍总共有8631册,少于马礼逊所说的1824年带回英国的10000册,也少于1854年威廉姆斯统计得出的9371册。从马礼逊中文图书馆书目来看,在将近200本已丢失的松散分册中,大部分都是已装订成卷的复本。而在马礼逊书目手稿中,有记载的近100个条目的书籍未被收录进马礼逊中文图书馆的书目里,同时在亚非学院的藏书中也找不到它们的踪迹。其中包含具有重要价值的古籍,比如戏剧曲调的汇编《九宫大成》100册;满文字典《清文监》中的40、46分册;粤语民谣《木鱼书》30册。

魏安认为,丢失的76个书名条目可以分为两大部分③Ibid..:一、有29个书名条目(包含67卷已装订的书籍)可以从已出版的亚非学院的藏书目录中找到,但是无法从书架上找到书。其中包括一些可供借阅的单卷本,这些书可能被无德的读者顺手牵羊了,其他是一些并不对外借阅的书籍,它们丢失的原因已经不得而知;二、有47个书名条目(包含118卷已装订书籍)无法从亚非学院藏书目录中找到的书,它们主要是书目中某些书籍的复制本。上述部分书籍是1950年间从亚非学院图书馆移交到亚非学院远东系的,而亚非学院图书馆对此并无记载。目前UCL的马礼逊中文图书馆中的现存书籍被收集在一起并统称为马礼逊藏书。为了更好地妥善保管藏书,所有藏书不对外借阅,仅供学者和学生学习研究时进馆查找。

三、马礼逊藏书的价值

马礼逊藏书的重要价值,集中体现在它作为历史研究文献和作为古籍文物的保存上。虽然马礼逊藏书从抵达英国之时到几乎19世纪结束这段漫长的时间里不受重视,在前期更是不受欢迎,颠沛流离无处安身,但到了20世纪,当英国重新重视中国文化时,这批藏书的重要价值日益凸显出来。亚非学院能够成长为汉学研究中心,主要得力于这批藏书。马礼逊藏书内容驳杂而广泛,书籍内容包括明清中国社会的文学、医学、历史、宗教、道德、科学、法律、社会制度和生活习俗及其他方面,也包括对广州当地的社会历史记录。这对研究明清,尤其是广东地区的学术文化、经济发展、商业印刷等都具有重要的参考价值。同时,循此前行,可以引领学者进入西方汉学研究的大门。

根据魏安所记述的详尽藏书目录,笔者认为,马礼逊藏书至少有以下几个方面的价值:

首先,这批藏书保存了一些稀有的珍本文献。马礼逊藏书是由个人收藏的清代最大最全面的藏书之一,尽管藏书种类庞杂,但从整体来看,藏书是很珍贵的,其中包括很多中国传统藏书中不受重视的书籍。清代的中国古籍收藏家仅仅对内容好且数目稀少的书感兴趣,对书籍的纸张、版本、印刻等很挑剔。而马礼逊似乎并不是“合格的”书籍鉴赏家,他只是简单地从知识的角度,尽可能多地收藏对学习中国文学、历史、宗教、语言有益的书籍。因此无论什么书,只要是能买到的、能买得起的书,他都会买。藏书中的大部分都是当时商业出版的书籍,也是中国藏书家不愿意收藏的。有些图书尽管印刷或许不够精美,装帧或许不甚考究,但因马礼逊收藏得以妥善保管,幸免于因时间流逝或社会动荡而湮灭的厄运,得以保存下来。

其次,马礼逊藏书中亦不乏印刷和装帧质量较高的图书。虽然处在当时中国最大的商业印刷中心广州,但马礼逊收藏的图书中还是包括了一些私人藏书和官方制作的图书。它们从外观到内容,都有着较高的质量。其中属私人收藏的版本主要是由居住在广州地区的学者、官员阶层所著,包括当时学者中的重要人物张敦仁(1754—1834)和阮元(1764—1849)。官方版本主要是当地政府机关和中央政府的文件,大都由广东省政府印刷,有省级政府公告,如《各驿里数》《广东赋役全书》等。这些图书并不追求商业利润,所以质量相对较高,如今已成精美文物。

另外,从出版时间上看,马礼逊藏书大多是清代早期和中期的出版物,也有明代出版物。藏书中乾隆和嘉庆年间的出版物较多,魏安曾经从这些出版物中选取411本能够提供精确的出版及印刷时间的书籍,并对它们做了精确统计①West, op.cit., p.XVII.,其中包括明版3本、顺治版3本、康熙版15本、雍正版7本、乾隆版115本、嘉庆版244本、道光版11本以及1823年以后的版本13本。其中虽没有早于明朝万历年间的版本,但有一些较好的明代刻本和清代印刷的书籍,如《万历杭州府志》《东西洋考》《天下一统志》等。这些书具有较高的版本文献学价值,随着时间的推移,还将进一步彰显和凸显出来。

作为新教来华传教第一人,马礼逊为了使中国走向世界,使世界了解中国,做出了极大的努力。本意虽为传教,却在传教之外促进了中西文化交流和融合,其过程之艰辛,之前的相关著作中皆有描述。文献典籍的传播,历来是中西文化传播的主要载体,而书目研究,乃学问之始。魏安从编排书目入手,其书脉络清晰,主辅分明,勾勒出以马礼逊为代表的传教士通过收藏中国典籍,在本土传播汉学所付出的努力和取得的成就。同时,我们还可从中窥见,中国古籍在域外流传的本身,如何构成了中西文化交融的历史进程。从这个意义上讲,魏安所著《马礼逊藏书书目》的确值得作为学术参考。