国内《语言自迩集》存世文献及实物流通考察*

北京官话口语教材《语言自迩集》(Yüyen Tzǔ-êrh Chi, A progressive course designed to assist the student of colloquial Chinese, as spoken in the Capital and the Metropolitan department,1867/1886/1903,以下称《自迩集》)保留了19世纪中期北京官话口语的原貌及当时汉语教学的第一手资料,其记录的是“19世纪中期的北京话,有极高的语言史价值”①胡明扬:《〈语言自迩集:19 世纪中期的北京话〉序》,载威妥玛著,张卫东编译《语言自迩集:19 世纪中期的北京话》,北京:北京大学出版社,2002年,第2页。。

该书自20世纪末受到国内学界的关注,其中文编译本的出版更进一步掀起了对外汉语教学、近代汉语资料应用等方面的研究热潮。但在该书的版本文献方面,一方面不少国内存世资料亟待发掘整理,另一方面现有研究的广度和深度与海外已有成果相比仍存在一定差距②海外,尤其是日本学者对于《自迩集》文献的研究早于20世纪中期,已触及该书的成书源流、周边文献、编创人员等诸方面。例如太田辰夫《关于清代北京语语法研究资料》(《神户大学论丛》,1951年第2期)、尾崎实《〈语言自迩集〉解说〈语言自迩集语汇索引(初稿)〉》(《明清文学言语研究会会报》,1965年单刊9)、六角恒广《日本中国语教学书志》(王顺洪译,北京语言大学出版社,1992年)、内田庆市《关于〈语言自迩集〉的若干问题》(《亚洲语言文化交流研究》,上海辞书出版社,2009年,第26—36页)等。比较而言,现有国内研究中仅有胡双宝《读威妥玛著〈语言自迩集〉》(《语文研究》2002年第4期,第22—28页)、王澧华《〈语言自迩集〉的编刊与流传》(《对外汉语研究》2006年第1期,第182—195页)等关注了该书文献、版本方面的问题。,以致影响了专书研究的进一步推进。③宋桔《〈自迩集〉诸版本及其双语同时语料价值》(《语言教学与研究》2013年第1期,第31—39页)重点论述了《自迩集》的三版流变及文献调查对于该书个案研究的重要性。

本文在海内外《自迩集》文献版本研究的基础上,聚焦该书中国国内存世藏本与实地调查。一方面借助传统的文献整理方法,考察现有《自迩集》存世资料的数量、装帧、文献面貌等情况,并辑录散佚的线装铅印、刻印本;另一方面引入历史文献“实物流通”的分析方法,以保存的笔记、朱记等历史痕迹为线索,探索《自迩集》在19世纪中叶作为汉语教材在领事馆、教会学校、商业社会流通、使用的具体情况。

一、洋装三版文献信息调查

正式出版的三版《自迩集》皆为洋装铅印大16开本,海内外多处有藏。海外藏址如美国哥伦比亚大学图书馆、加拿大多伦多大学图书馆、荷兰莱顿大学、日本国立国会图书馆、京都大学图书馆①该馆藏本情况可参看 Paul Sinclair, “Thomas Wade’s Yü-yen Tzǔ-êrh Chi and the Chinese Language Textbooks of Meiji-Era Japan.” Asia Major 16(2003): 147-174.及庆应义塾大学图书馆等;国内藏本主要集中于京沪两地,如国家图书馆、北京大学图书馆、北京语言大学图书馆、上海图书馆徐家汇藏书楼等。②北京大学图书馆电子检索得该馆特藏室收藏了1867、1886和1903年的若干卷,但根据笔者的实地考察,特藏室工作人员仅查得1867年版前两卷的《自迩集》,待进一步确定。国家图书馆和上海图书馆徐家汇藏书楼藏本以下简称为国图本与徐藏本。

其中三卷本的1886年版与两卷本的1903年版较常见,1867年版存世较少,且关于该版的完整卷数也有不同的记录。根据国家图书馆和上海图书馆徐家汇藏书楼的记录,1867年版的国图本和徐藏本都是三卷本。然而,《自迩集》初版序言却明确指出第一版共有“四卷”:

Our immediate affair is the Colloquial Series, which occupies the volume before us.In the Appendices are repeated all the words that have been met with in the Chinese text, in the order in which they first occur.The key forms an additional volume; the Syllabary, of which more will be said by-and by, another; and the Writing Course, another.The student is recommended to keep these four volumes separate.(第一版序言)

根据我们的调查,问题的关键在于上文中所指的“音节表(Syllabary)”,该卷题名为《平仄编》(p’ing tse pien),其底本是威妥玛(Thomas Francis Wade,1818—1895,以下称威氏)1859年在香港出版的《寻津录》(The Hsin Ching Lu:Book of Experiment)中附录的一套“北京话音节表”。该表收录了一批在北京地区、顺天府使用的口语生词,以拼音和声调顺序排列,包括北京话语音表、分声调表、多音字表等内容。

同时,我们发现国图本和徐藏本的“三卷本”实际是将保留了题名页和独立页码的《平仄编》直接附录在第二卷之后。而且,我们在上海图书馆也发现了独立装订的《平仄编》,该书原藏于亚洲文会图书馆③亚洲文会图书馆是近代西人在上海运营的三大图书馆之一,与徐家汇藏书楼、租界工部局图书馆齐名,创办于1872年,对公众开放借阅,是最早引进西方图书分类法的图书馆。藏书主要靠会员与上海外侨的捐赠,在汉学研究方面颇有特色。建国前曾运出一批图书,1956年后文会图书馆并入上海图书馆徐家汇藏书楼。王毅:《亚洲文会图书馆考略》,《图书馆理论与实践》2006年第4期,第109—111页。,外观尺寸、文字内容与第一版第二卷后附的《平仄编》完全一致,在北京大学图书馆也藏有独立装订为一册的第二卷。结合考狄(Henri Cordier,1849—1925)对威氏论著的著录,《平仄编》确有过如上图藏本这样单独刊行的版本,④Henri Cordier, “Thomas Francis Wade,” T’oung Pao 4, 1895, p.411.虽然尚不能确知目前所见国图本与徐藏本将第一版英文卷与《平仄编》合订开始的时间,但可以确认《自迩集》第一版确实存在独立的四卷。

1.第一版

徐藏本第一版1867年版以米色普通硬壳封面装帧,封二加盖紫色圆形法国遣使会“首善堂”⑤天主教遣使会曾经在中国河北(包括京津)、江西、浙江等省传教,建立了诸多教区。首善堂是天主教遣使会在中国天津、上海、汉口等城市设立的办事处(俗称账房),神父以法籍居多。章,中心为“首善堂”标志,边缘一圈拉丁文为“PROOURE DES LAZARISTES SHANG HAI”(上海天主教遣使会账房)。根据藏书楼工作人员的查证,该套书原系天主教耶稣会财产,可能最初由“首善堂”购得,后进入徐家汇神学院藏书,最后保存于徐家汇藏书楼。

第一卷为《语言自迩集•口语系列》(Yü-yen Tzuˇ-êrh Chi),310mm×235mm 开 本, 正 文 凡295页,附录15页,共八章、五个附录。凡中文内容都加了单边框,似模仿中国刻本装帧,内框大小为154mm×201mm。第二卷为《自迩集的解说》(Tzuˇ êrh Chi),开本与第一卷相同。卷末附录了完整的《平仄编》,凡161页。第三卷为《汉字习写法》(Han Tzuˇ Hsi Hsieh Fa),开本略小于前两卷,为298mm×229mm,是与《自迩集•口语系列》中出现的汉字相配合的汉字书写练习,全为毛笔正楷书写,凡47页,收录汉字1150个。

徐藏本另有一孤立的初版第一卷,加盖大书房藏书章(Biblioth Major),应在徐家汇大书房建成后(即1896年后)入库。该藏本保留的暗红色硬壳四角包皮封面破损严重,但与北京大学图书馆所藏《自迩集》第一版原书封面一致,可见此种封皮极有可能就是该版的原始封面。书名页盖有“董家渡”藏章,表明在进入大书房前归董家渡天主堂①董家渡天主堂位于上海市董家渡路和万裕街的交汇处,兴建于公元1847年。在20世纪曾是天主教江南教区主教座堂。自徐家汇天主堂落成后,它的传教中心地位才被取代。所有。

2.第二版

1886年版三卷本,徐藏本加盖的都是大书房藏书章,315mm×250mm开本,略大于第一版。如图1所示,封面为绿色暗纹硬壳封面,烫金书名,四周装饰暗纹,庄重典雅,比照其他藏本可知此确系第二版原始封面。

该版第一卷奇数页页眉题有“Tzuˇ-êrh Chi”,与第二卷、第三卷页眉内容一致,这与第一版各卷页眉随卷变化的形式不同。该卷无附录,正文349页。第二卷正文523页,卷末有一行小字“Shanghai: Statistical Department of the Inspectorate General of Customs(上海:海关总署审计部)”,系指明出版单位。第三卷包括四个附录表和一个勘误表,正文264页。

第二版是编写者在第一版发行、使用一段时间后出版的修订本,在教学理念、汉语观念、中英用语、教学材料、形式排版等方面都有所改订。②该书影图片由笔者摄于上海图书馆。

图1 《语言自迩集》第二版原书封面页③两版的修订要点比较可参看宋桔:《〈自迩集〉诸版本及其双语同时语料价值》。两版的汉语语法阐释比较可参看宋桔:《〈语言自迩集〉的汉语语法研究》,上海:复旦大学出版社,2015年。

3.第三版

1903年版为两卷本,徐藏本未加盖藏书章,来源不明。绿色暗纹封面,开本为306mm×237mm,奇数页页眉内容与第二版一致。该版为删节版(abridged),出版于威氏去世后的第七年,与第二版相隔18年。封面注明的编者虽与第二版相同,实则由别发洋行(Kelly &Walsh,Limited.)改编发行。《自迩集》在20世纪初由著名出版商再版,是当时北京官话口语学习市场需求的真实反馈。

在具体内容上,第三版只保留了第二版“发音”“部首”“散语章”和“问答章”的课本和注释内容。第一卷172页,第二卷262页。经比对,基本与第二版相应内容一致。另上海图书馆收录的亚洲文会藏书中亦存1903年版两卷,形制、内容与上述藏本一致。

二、坊间版本中的东西交融

除正式出版的洋装本外,威氏还曾在1860年出版了《自迩集》部分内容的“试验本”—《问答篇》与《登瀛篇》。①内田庆市、氷野步、宋桔:《〈语言自迩集〉研究》,东京都:好文出版,2015年。此外,在本次文献调查中,我们还发现了若干存世的线装《自迩集》,这些印本或刻本多来自坊间,形制各异,尚未进入现有《自迩集》个案研究的视野。

1.国图印本

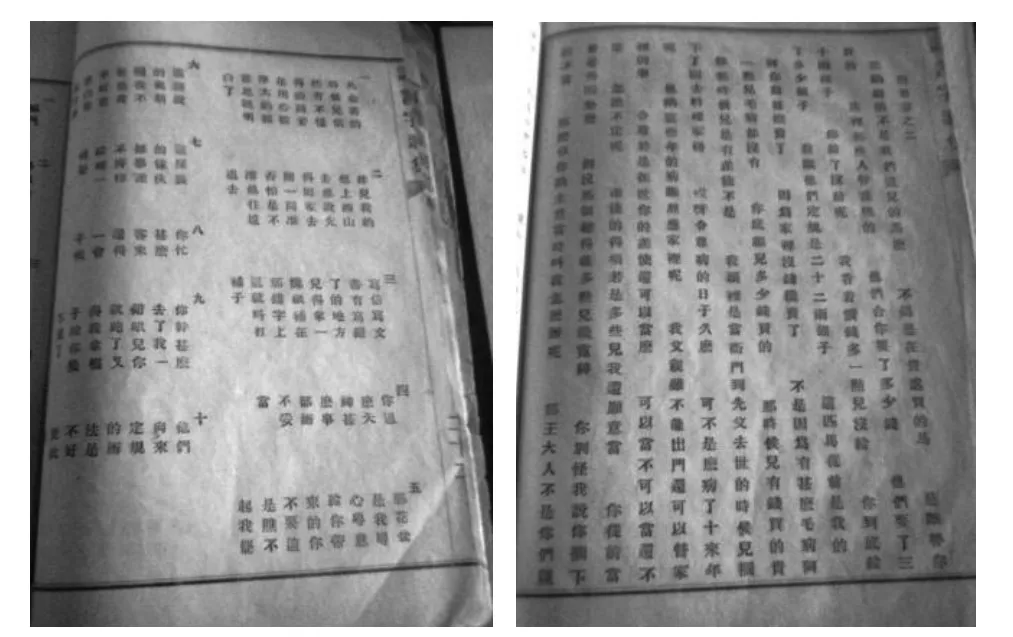

国家图书馆藏有一铅印线装《自迩集》,单一册,凡55页。馆藏信息著录为普通古籍,清代佚名辑,黄纸本。如图2所示,该书内部白口四周双边单鱼尾,版面无栏线,分若干块,字数不等,外衣尺寸为210mm×140mm,内框尺寸为180mm×116mm。

图2 国家图书馆《自迩集》铅字印本正文页(左侧散语章,右侧问答章)②该书影图片由笔者摄于国家图书馆。

该本无版本信息,封面作“习官话用语言自迩集”,“习官话用”双行小字;书名页作“语言自迩集”;每页的版心则题“语言字迩集”,其中的“字”应是“自”之误。

根据原文比对,该印本与《自迩集》第二版第一卷“散语章”和“问答章”的中文课文内容基本一致,但皆不设句读。两部分的排版形式不同,其中“散语章”的英翻中练习答案亦收录在内,与课文内容混编;“问答章”则用空格划分句子。

由此可见,国图所藏该印本是以《自迩集》的第二版为底本编印的。内田庆市曾提到东京大学图书馆收藏了一本铅印的《语言自迩集》,版心也是“语言字迩集”,③内田庆市:《〈语言自迩集〉源流及其在日本的传播》,载复旦大学历史地理研究中心编《跨越空间的文化:16—19世纪中西文化的相遇与调适》,上海:东方出版中心,2010年,第62页。可能与国图所藏为同一版本。

2.上图刻本

上海图书馆藏有《语言自迩集》刻本,约有8—10个副本。外衣尺寸为200mm×137mm,封面黄色,无书名。首页加盖徐家汇藏书楼藏书章。内框大小都为174mm×114mm,白口,单鱼尾,版心题写“语言自迩集”,每半页9列,单列24字,有栏线,共30页,出现刻写错误时以双行小字处理④如p3a“儿分”是双行小字,p5b“这个张来顺是马驹桥人么”是双行小字等。。根据内容比对,可以确定该刻本收录的就是《自迩集》第一版“问答十章”的内容。

如图3右面所示,上图藏本并非单一形制的刻本。笔者本次所见的若干个副本中,皆是每两个中文页中间夹了一张对折的白纸。纸张为较厚的西洋纸,与刻印部分的毛边纸不同,且白纸平整地插在每页之后,应是将原刻本拆开后又重新装订的。

图3 上海图书馆《自迩集•问答十章》刻本正文⑤该书影图片由笔者摄于上海图书馆。

白纸上记录了对应页每句中文的拉丁语翻译,同时用红点在正文页标点生词,以红点的个数做区别,附页上标注威氏拼音和生词语义解释。这一刻本对于《自迩集》实物流通的研究具有重要价值。

3.私藏刻本

内田庆市曾提到北京社会科学院的钟少华私人也藏有“问答十章”的木刻本,尺寸为205mm×135mm。白口,单鱼尾,版心题写“语言自迩集”。封面已烂,亦无书名。①《〈语言自迩集〉源流及其在日本的传播》,第62页。

根据我们对二者的比勘对照,这一藏本内框尺寸、栏线、每列字数与上图刻本的中文部分完全一致。特别是某些页面的双行小字处理,以及部分文字和边框的断口,基本可以确定:该藏本与上图刻本是同一块刻板印制的,只是该版本未在中间另加页。可见两书刻印完成后进入了不同的使用领域。

除此之外,笔者还曾于上海图书馆、复旦大学图书馆发现一书题名《语言问答》,经考证其内容、形制、朱记、笔记等资料,推断其为一学校或教会组织(极有可能即徐家汇神学院)采集传教士公神甫(Joaquim Afonso Gonsalves,1781—1841,亦称江沙维)的《汉字文法》(Arte China,1829)②该书为公神甫为圣若瑟修院的汉语教学而编写,在语音、语法和词汇教学之外,还包括日常口语问答(第五章)、汉语俗语(第六章)以及中国历史和传说(第七章)等内容。与威氏的《自迩集》等正式出版的汉语教材中的内容,私自编写刻印的汉语课堂用书,与《自迩集》的课堂教学使用密切相关。③宋桔:《清末佚名〈语言问答〉研究》,《或问》2010年第19期,第11—26页。日本学者也曾在罗马国立中央图书馆和比利时鲁汶大学图书馆发现该书,参见《〈语言自迩集〉源流及其在日本的传播》,第51页。

三、历史印迹与实用流通

一方面,《自迩集》的海外传本描绘了其出版后流播四海的路径;另一方面,现存《自迩集》文献资料中的历史印迹也向我们展示了其在流通过程中目标与受众的变迁。

1.面向外交领域的专业教材

在《自迩集》编写出版的时代,南京官话与北京官话并存对峙。④高田時雄:《トマスウェイドと北京官話の勝利》,狭間直樹编《西洋近代文明と中华世界》,京都大学学术出版会,2001年,第127—142页。各国通过“北京条约”获得了到北京设立领事机构的权利,不论是为了与北京的朝廷官员周旋,还是为了与市井百姓沟通,对北京官话的翻译人才的需求级级攀升。

时任中文正使的威氏向英外交部提交了一份汉语翻译官的教育方案⑤具体的计划是:第一年,把学生都聚集到香港,集中学习中文和中国文化。外交部负责招聘有经验的中文老师、足够的教材经费。除了学习汉语之外,这些学生其他事务方面的工作量都降到最低。第一年年末进行考试,成绩优秀的人获得暂时的职位。第二年开始跟着有经验的翻译人员实习。直接史料为1857年威氏提交的报告“Confidential Report on Ability of Chinese Interpreters”。Cooley James, T.F.Wade in China: Pioneer in Global Diplomacy 1842—1882.Leiden: Brill,1981, pp.19-20.,《自迩集》正是在这一方案指导下编写的专用于教学的北京官话教科书。它的出现填补了当时汉语教材,特别是北京官话教材的稀缺:

It is one of his duties to direct the studies of the gentlemen destined to recruit the ranks of Her Majesty's Consular Service in China:and although the work now submitted to the public will not perhaps be esteemed valueless by either the missionary or the merchant who may use it, its primary object is to assist the Consular Student in grounding himself with the least possible loss of time in the spoken government language of this country, and in the written government language as it is read, either in books, or in official correspondence, or in documents in any sense of a public character.(第一版序言)

即《自迩集》“最重要的目的是帮助公使馆的见习生花尽量少的时间打下学习的基础”,作为一部量身定制的教材,它的宗旨是帮助见习译员学习北京官话,并在工作中提升与中方官员的交流能力。根据考狄的记述,这批教材除领事馆外,还在当时的海关总署使用。①Cordier, op.cit., p.411.换言之,该书最初的受众是一批与英领事馆相关的官员。

与此同时,《自迩集》的影响也由英领事馆波及开来,其出版之初即得到了同样进驻北京的各国领事官员的关注,并通过他们流向了世界各地。曾任俄国驻京使馆领事的波波夫(П.C.ПOПOB,1824—1913)1902年卸任回国后,就是以《自迩集》为教材给彼得堡大学汉语专业学生授课的。②张方:《从〈俄汉合璧字汇〉看俄国19世纪汉语教育的词汇和语音教学》,载李向玉、张西平、赵永新编《世界汉语教育史研究:第一届世界汉语教育史国际学术研讨会论文集》,澳门:澳门理工学院出版社,2005年,第201页。韩国奎章阁也曾发现一部与《自迩集》配套的《文件自迩集》的手抄本,据张卫东的查考,《自迩集》亦曾在朝鲜半岛流传。③张卫东:《〈语言自迩集:19世纪中期的北京话〉序言》,载威妥玛著,张卫东编译《语言自迩集:19世纪中期的北京话》,第2页。

《自迩集》更是直接开启了日本的北京官话教育,结束了南京官话的时代。当时日本外务省派遣来华学员的教科书就是《语言自迩集》的手抄本。④六角恒广著,王顺洪译:《日本中国语教育史研究》,北京:北京语言大学出版社,1992年,第92页。除抄本外,在日本还发现了《自迩集》的各式“翻刻本”,这些书多是在该书的基础上再修订后出版。如广部精编写的《亚细亚言语集支那官话部》(1879)、庆应义塾刊行的《清语阶梯语言自迩集》(1880),还有含日语翻译和注解的《总译亚细亚语言集支那官话之部》等系列。⑤日抄本、翻刻本相关研究可参看:鱒沢彰夫:《北京官話教育と「語言自邇集 散語問答明治10年3月川崎近義氏鈔本」》,《中国语学》1988年第10期,第146—155页。安藤彦太郎著,卞立强译:《中国语与近代日本》,北京:北京大学出版社,1991年。《日本中国语教育史研究》,第77—103页。《〈语言自迩集〉源流及其在日本的传播》,第54—56页。已有海外学者提出明治时期的大部分汉语课本都脱胎于《自迩集》,是不同程度仿效该书的成果。⑥Sinclair, op.cit., pp.156-159.

2.教会相关的汉语学习资料

虽然《自迩集》最初明确以领事馆译员为目标受众,第一版也以较小的印量在各国领事馆间流通。但从我们目前整理的徐藏本和上图刻本来看,这套北京官话教材在出版后不久即被教会系统吸纳,成为传教士学习汉语、神学院教授汉语的教材。

传教士入华后“苦于风土人情之不谙,语言文字之隔膜”,最大的困难就在语言。清前期,耶稣会因重视对士大夫阶层传教,强调官话的学习和对中国典籍的研究,即“懂得这种通用的语言,我们耶稣会的会友就的确没有必要再去学他们工作所在的那个省份的方言了”⑦利玛窦、金尼阁著,何高济、王遵仲、李申译:《利玛窦中国札记》,北京:中华书局,1997年,第30页。;而多明我会、方济各会则长期在东南沿海的下层民众中传教,重视地方方言和口语技能,但各个教派都不反对学习官话。⑧李真:《清朝中前期来华传教士的汉语研习综述》,《国际汉语教育》(第1辑),北京:外语教学与研究出版社,2009年,第74页。

19世纪中期之后,传教士开始注意到北京官话的重要性。1873年,法国天主教“首善堂”拟定了一份在江南与直隶东南两个教区征招更多传教士的计划,其中提到“初学院与文学院就设在讲普通话的直隶东南教区,聘请文人学士为这些未来的传教士们教授”,旨在“使这些青年传教士一开始就完全能掌握并熟练地讲普通话”⑨史式徽著,天主教上海教区史料译写组译:《江南传教史》,上海:上海译文出版社,1983年,第285—286页。这里译作“普通话”的就是官话,直隶地区的官话即北京官话。。此计划虽最终并未完全推行,从中也可看出当时教会对官话教育的重视。

“首善堂”计划中提到的江南教区的耶稣会总院和神学院都在徐家汇。⑩周秀芬编:《历史上的徐家汇》,上海:上海文化出版社,2005年,第58—61页。1847年耶稣会总院迁至徐家汇,1848年神学院始建,一则是为了培养华人神父,二则是为了给到华的神职人员提供休息和学习的场所。①Gail King, “The Xujiahui (Zikawei) Library of Shanghai,” Libraries & Culture 32, 4(1997): 456.汉语学习是新到人员的必备功课,1852年至1874年汉语教学工作主要由晁德莅神父(Zottoli Ange,1826—1902)承担。②《江南传教史》,第218页。

我们推测徐藏本《自迩集》第一版可能就与神学院的汉语教学相关。一方面该版加盖有法国遣使会“首善堂”章,原归法国天主教所有;更重要的是我们在第一版第一卷发现了大量铅笔批注,集中在“散语章”的生词注释部分,均采用威氏拼音法(Wade-Giles Romanization)。

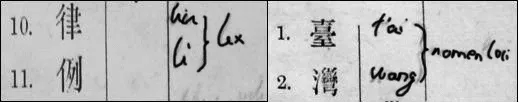

经识读,近60处批注都为一人笔迹,且完全使用拉丁语。举例来看,如图4所示,生词“律例”旁是用威氏拼音“liu li”标注的读音,旁边注释的文字“lex”是拉丁文“法律”的意思。生词“台湾”旁是用威氏拼音“t'ai wang”标注的读音,注释的文字“nomen loci”是拉丁文“地名”的意思。

图4 徐藏《自迩集》第一版第一卷“散语章”手写铅笔批注例证③该笔记图片由笔者摄制于上海图书馆,后经过软件强化笔迹。

标记者不仅能熟练地使用拉丁语,且直接在徐家汇藏书楼的藏本上做批注。故我们推测这些批注出自一位熟悉汉语的教会人士。批注的原因或是自学时的记录,或是为授课作准备。

第二种是上图《自迩集》刻本,上文已经谈到,上海图书馆所藏多种副本皆呈现刻印毛边纸原书加插双层西洋纸的形式。其中留存的批注皆是拉丁文,内容包括句子翻译和生词注释,注释生词采用的是威氏拼音。且我们看到的几个副本皆内容近似,但笔记字迹不一。

我们的推测是:这样的刻本是作为学习汉语的辅助教材来使用的。或是外籍修士的汉语学习用书,因为《自迩集》第一版在当时印量不多且价格昂贵,神学院可能印制出这样的教材供学生在课堂上使用。抑或是徐家汇修道院④修道院是天主教培养神职人员的机构。1843年建于佘山,后转至横塘、张家楼和董家渡,最后设于徐家汇。修士们需要学习汉语和拉丁文。在整个学程中,不论读拉丁文或哲学、神学,他们并不间断进修中文。《江南传教史》,第230页。的中国修士学习拉丁语的练习用书。

该刻本无版权信息,尚不能断定在何地刊印。⑤我们的一种推测是:这一佚名刻本是“土三湾印刷馆”早期的出版物,大概的印刷年代应该就是《自迩集》第一版出版后到第二版出版前的1867—1886年之间。印制这样的“盗版”教材的直接原因应该与《自迩集》第一版在当时数量少、价格贵的情况有关。此推论尚需土三湾印刷馆等资料进一步论证。上文提到的与此刻本内容版式一致的京私藏本中未见空白纸片,我们认为上图藏刻本应是进入徐家汇后重新改装的版本。

3.社会畅销书

根据我们的调查,《自迩集》第二版除流行于领馆、教会外,还进入了更广泛的领域。国家图书馆藏1886年版《自迩集》书名页、“序言”首页、卷名页均印有日本横滨正金银行(Yokohama Specie Bank,Ltd.)⑥横滨正金银行创立于1880年,总行设于日本横滨,1893年5月在上海设立分行,中日甲午战争后业务委托法兰西银行代管,战后恢复营业,1945年上海分行被中国政府接管。藏章,表明该书曾被该银行收入资产。从封面“北平图书馆”藏书章可知,它最晚于1949年已进入今国家图书馆⑦1928年5 月,南京国民党政府大学院改“京师图书馆”为“国立北平图书馆”。1949年后更名为“北京图书馆”,后更名为“国家图书馆”。。

该版第二卷存有若干批注,均为同一人笔迹,多用红笔划线,铅笔批注。其中几乎未见威氏拼音,在中文部分多次用中国传统的“圈发”方式为多音字注音,如在“作为香资”的“为”的左上角画圆圈。亦见采用汉语同义词解释词义,如将“悖晦”解释为“糊涂”。汉字工整,运笔纯熟。比较徐藏本的批注,国图本第二卷的批注者可能是中国人。

受资料所限,我们还不能确定他的身份,以下只是几种可能性:他或是一位受聘于日本银行教授北京官话的汉语老师,或是一位借助《自迩集》学习西文的北平图书馆读者,但也有可能是一位汉语水平较高的学习者。但有一点是可以确定的,1904年左右《自迩集》已触及金融、商界人士的官话学习领域。

别发洋行是《自迩集》第二版的发行商之一,其前身可追溯至19世纪60年代后期。该行设备先进,业绩优异,刊印优良,以语言类图书为特色,与当时的美华书馆和商务印书馆呈三足鼎立之势。①孙轶旻:《别发印书馆与近代中西文化交流》,《学术月刊》2008年第7期,第103—109页。《自迩集》初版近40年之后,当时的别发洋行又再次刊印了《自迩集》,并依据当时的市场需求对内容作了删节。

据第三版封面页信息,第三版出版后即在上海、香港、新加坡、日本横滨各处别发洋行的分支机构和销售网络发行。在别发洋行五十周年庆的宣传广告上,我们还发现威氏的《自迩集》被列为最得意且广受好评的39种书之首。②参看别发洋行1924年刊登在《北华捷报》上的广告“The Golden Jubilee year of Kelly & Walsh(1873—1924)”。《别发印书馆与近代中西文化交流》,第7页。如果说书商在40年后的再版行为内蕴利益驱动和市场需求的话,那么《自迩集》在店庆广告上的显著地位无疑是其已进入社会“畅销书”行列的明证,标志着它从专业领域教科书进入了普通读物的行列。

另有一册原属“亚洲文会”的徐藏《自迩集》第三版保留了时人的少量批注,记录了社会畅销书时代该书的面貌。举例来看,有批注在页眉处写有“公堂”汉字,标注威氏拼音,并在旁注释英文“court”(法院)的字样;又如标注者为说明中国座位的含义,画了一幅中国式客厅内正堂桌椅排放的图示,在左边的位置上标注“上”,在右边的位置上标注“下”,旁边说明是“the honor man always to left”(尊贵的人在左边)。经全文排查,该版页面批注均为英语,但笔迹不一。“亚洲文会”藏书多用于文会图书馆借阅,由此推测,以上标注可能是多位英美人士阅读后遗留的痕迹。

值得一提的是,当时的《自迩集》不仅成为西人学习中文的教科书,也被用作中国人学习英语的工具。清人曾纪泽自学英语时就曾使用此书,他在光绪年间的日记中提到了这一点,诸如“阅西洋人所刊文件《自迩集》”③曾纪泽著,刘志惠点校辑注:《曾纪泽日记》(上册),长沙:岳麓书社,1998年,第580页。,“温诵《英语韵编》,钞《自迩集》”④同上,第585页。,“饭后钞《自迩集》甚久”⑤同上,第587页。。

对照来看《自迩集》“问答章”原文:

中:还是谈论篇的样子、是散话章的样子。

西:两样儿都不是、这一本书、不是专为我们的学生、可以学贵国话、就与中国人要学我们的、也有点儿益处。(第一版第一卷“问答之十”)

由此可见,这一用途或许也是威氏编写《自迩集》的初衷之一。

静态的书籍只是书架上的一件陈列品,是孤立的个体,一本真正的书包含了关于这种书为何出现、如何被使用、被何人阅读、被何种机构收藏等等问题。这些是现代出版流通学的题中之意,也是“古籍流通学”的理论模式下分析实物流通的视角之一。⑥陈悟朝:《定位图书流通》,北京:中国书籍出版社,2005年;高桥智:《古籍流通的意义—善本和藏书史》,《中国典籍与文化》2010年第1期,第96—108页。作为对外汉语教学史与近代汉语研究的对象,《自迩集》的三版中英文献提供了丰富的语言资料;同时,存世文献中所保存的朱记、笔记等有关实物使用、流通的信息亦是我们不应忽视的内容。