遥远的东方有一条龙

云海

中华民族对龙情有独钟。“古老的东方有一条龙,它的名字就叫中国”,这是海外华人的信仰;“我右拳化开了天,化身为龙”,这是当代中国年轻人的崇拜。流行文化是社会心理的集中映射,上下五千年,龙装饰、建筑里的龙纹、元宵节的舞龙、二月二龙抬头吃龙须面、端午节赛龙舟、龙诗歌、龙图画、龙书法……从各个时期、各个角落的龙意象中可见一斑。

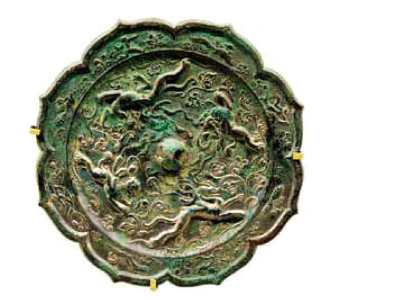

仙人骑龙骑狮纹菱花镜 直径25.5cm 唐 陕西历史博物馆藏

雨神:丰产富饶的希望

《山海经·大荒北经》说:“大荒东北隅中,有山名曰凶犁土丘。应龙处南极,杀蚩尤与夸父,不得复上,故下数旱。旱而为应龙之状,乃得大雨。”此书还说:“应龙已杀蚩尤,又杀夸父,乃去南方处之,故南方多雨。”光明正大地将应龙和雨水直接联系在了一起,而应龙就是古代汉族神话传说中一种有翼的龙。《述异记》曾记载:“水虺五百年化为蛟,蛟千年化为龙,龙五百年为角龙,千年为应龙。”可见,应龙称得上是龙中之精了,故长出了翅膀。《楚辞·天问》更是给了它水利工程师的身份:“禹治洪水时,有神龙以尾画地,导水所注当决者,因而治之也。”至此,应龙不仅是出身,连特长和业绩都和雨水、洪水、水利工程有了关联。

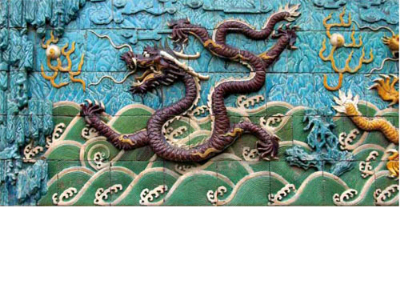

中华民族对龙情有独钟,建筑上常见有龙的雕饰。

关于龙和水有紧密联系的言论,在很多著作中都有出现。《左传·昭公二十九年》:“龙,水物业。”《管子·水地篇》:“龙生于水。”《荀子·劝学篇》:“积水成渊,蛟龙生焉。”《淮南子·地形训》甚至信誓旦旦地说:“土龙致雨。”就是这样,在不断地重复和自圆其说中,龙能行云布雨的神话成了人们普遍的认知,雨神的编制顺理成章地成了龙族的专利。发展到后来,在我们的神话世界里,别说是江河湖海,想想《西游记》里乌鸡国的八角井,就连口深井,那都有可能是龙王的地盘。

九龙图(局部) 纸本墨画 46.3×1096.4cm 1244年 陈容 南宋 美国波士顿美术馆藏

像雨神这样的神职人员,因为关系着今年是否能多收个三五斗,决定着肚皮这要命的大问题,对于建立在农耕文明基础上的中华民族来说是万万不能得罪的,在靠天吃饭的古代更是如此。所以,雨神很厉害吗?是的,在系统的水利灌溉工程兴起之前,雨神是许多农业部落的社会权威和崇拜对象。闻一多先生曾指出:“在农业时代,神能赐予人类最大的恩惠莫过于雨,能长养百谷的雨。”夏墟出土的龙图腾口含谷穗,显然在昭示:龙是以丰沛雨水赐民百谷丰茂的保护神。

正因如此,祭龙王、舞龙灯、引龙回、敲龙头……种种巴结讨好、想要占龙便宜的风俗在我们的传统里简直不胜枚举,无不是想求一个风调雨顺、五谷丰登,至少别久旱不雨或者雨多致涝。可以说,对龙的敬畏,是生产力落后的古代先民,将龙这种“人工神兽”与天气建立联系后的一种必然,是力量弱小的祖先们对生存、对富足生活的真挚渴盼。

至尊:掌管生杀予夺

作为农业时代能决定百姓丰收与否的神,龙自然是天下最有权威的代表。这种权威从粮食过渡到性命、再到财富和对土地的统治,和世俗权力逐步融合成为至高无上的威严的象征。这从我们共同尊崇的三皇五帝都和龙有着千丝万缕的关系上,或许可以体会出几分真味。

伏羲被后世称为“百王之先”,据说长了一副“龙相”,有“长头修目,龟齿龙唇”、“龙身牛首”、“龙唇龟齿”、“鼻龙状”等说法。《左传》《三皇本纪》等还说伏羲降生时有“龙瑞”出现,故“以龙纪官,号曰龙师”。后世认为伏羲是龙图腾的首创者,主要根据便是这“以龙命官”、“为龙师而龙名”。女娲以造人补天闻名于世,《帝王世纪》说她是“蛇身人首”,而蛇是龙的重要也是主要的融合对象。关于炎帝的降生有好几种说法,《国语·晋语》《帝王世纪》等古籍说炎帝是他母亲女登感应了神龙首后生下的,长着一副龙的容颜。据此可以判断,在古人的心目中,炎帝是一个“龙种”或“准龙种”。至于黄帝与龙的关系,史籍中更是有许多浓墨重彩的描述,相传其母附宝是“见大电绕北斗枢星,感而怀孕”。鉴于雷与龙是同一关系,这意味着黄帝是雷神,也就是龙神的儿子。或许正因如此,黄帝在同蚩尤打仗的时候,才命令应龙去攻冀州吧。大禹和龙的关系也十分直接,甚至完全抛弃了借助凡人母体这种陈旧的桥段。相传大禹的父亲鲧用堵塞的办法治水,遭遇失败,被天帝处死于羽山之野。鲧死后,精魂不散,尸体过了3天还不腐烂,天帝便派神人用“吴刀”剖开鲧的肚腹,其尸体遂化为黄龙,潜到羽渊里去了。而在鲧腹剖开之际,一条无角的虬龙蹦了出来,这便是大禹最初的形象。虬龙禹吸取了父亲的教训,改堵塞为疏导,他“尽力沟洫,导川夷岳”,三过家门而不入,终成为民造福的“善龙”典范。

当然,上述种种传说肯定不能当真。只是将伏羲、女娲、炎帝、黄帝、大禹等人文先祖比龙、称龙,作为古代农业社会一种比较粗糙但显然颇具实效的政治宣传,意味着在中国古人的心目中,这些先祖具有和龙相似或相同的神性和神力。随着这些传说流传的范围越来越广、时间越来越久,能呼风唤雨的神龙将民众对它的敬畏和崇拜输送给了世俗社会的统治者,而这个世界真正的掌权者们也将现实中喜怒哀乐皆可“伏尸百万,流血漂橹”的力量反哺为龙的神权、神威,于是,龙在众多“人工神兽”中脱颖而出,越来越高大上,逐步成为炎黄子孙的代号,而历来当权者也借龙子龙孙的身份,名正言顺地作威作福,牧民以“雷霆雨露”。

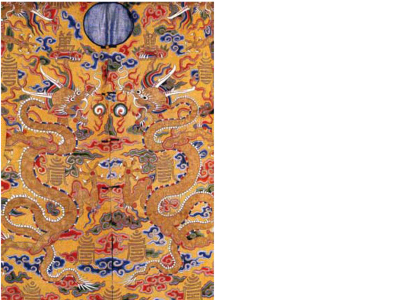

古代帝王的衣服上饰有龙图,以示权威。

使者:“雷霆雨露”是天恩

在神话传说中,龙也常常以上神上仙的使者或是脚力的身份出现。《淮南子》称女娲“乘雷车,服驾应龙,骖青虬”,“前白螭,后奔蛇,浮游逍遥”。雷是龙的很重要的融合对象,应龙是生有双翅的飞龙,青蛇、白螭都是龙属。除了应龙,为黄帝打工、捧场的龙族还有不少,广为流传的一个传说就是黄帝年老时,曾采首山的铜,在荆山下铸鼎。鼎铸成后,天上的神龙垂下胡须迎接黄帝,黄帝便骑上龙背,升天而去。

骑龙渡海图 东汉 徐州汉画像石艺术馆藏

实际上,龙为神仙骑乘的形象有着源远流长的文化传统,《山海经》《韩非子》等都有记载龙云游于天、为人驾驭的情景,道教中也流传着玉帝九龙撵车、河伯五百青龙驾素车的故事。作为骑乘,龙显然不是神仙体系中的高层,这也与后来“龙王”在神仙体系中的低级仙吏的角色非常符合。想一想,东海龙王的小公主只是观音大士身边的童女,再加上《西游记》中私改雨时和雨量,结果却被魏征梦中斩杀的泾河龙王,我们肯定就能更好地理解龙的使者、脚夫身份了。所谓雷霆雨露俱是天恩,作为具体事务的执行者,级别再低一些的甚至只能打打杂、送送信、驮驮人,龙的自由裁量权可谓小之又小。但宰相门前七品官,龙的地位低下,只是相对于那些身具通天彻地之能的大神大仙而言。

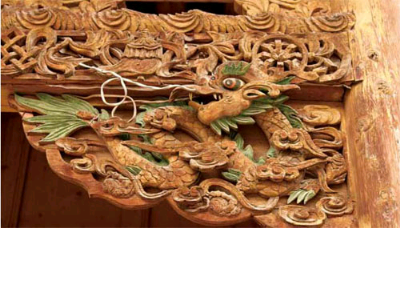

建筑上的木雕龙装饰古色古香,中国风十足。