新邻里视域下城市新建社区共同体复归及其可能*

王 春,王毅杰

(河海大学公共管理学院,江苏南京210098)

一、研究问题的缘起

“共同体”(Community)作为社会学的起源概念之一,却在当代社会陷入了悖谬的境地。近年来,围绕传统社区在社会变迁中命运归宿的话题一直争论不休,存在“社区消失(community lost)”、“社区可能(community possible)”以及“社区解放(community liberated)”等诸多论断[1-2]。伴随现代化进程不断加快,“社区消失论”这一论点大有愈演愈烈之势。研究表明,现代性的增长日益侵蚀了传统共同体的存在基础,对传统社区的全能主义的迷恋是不现实的,特别是一味强调城市社区共同体建设意义不大。现代城市社会中发达的社会分工、现代化的交流手段、日趋理性的社会互动、频繁的社会流动等因素逐渐撕裂了传统的、理想中的社区生活形态,使得封闭的社区共同体变得更加难以企及[3-4]。正如鲍曼所言,在当代社会,“共同体的纽带日益变得可有可无了……随着区域联系、邻里联系、家庭联系以及个人自我前后一致的理念的联系持续弱化,个人忠诚范围也随之缩小了。”[5]

伴随着城镇化战略的加速推进,城镇人口数量急剧增长,新建商品住宅小区突飞猛增。新建社区作为城市住房商品化制度改革的新生类型,因入住人口流动性强,居民构成复杂等特点,在社区建设与治理方面也带来了诸多问题[6-7]。在社区日渐唱衰的发展背景下,城市新建社区是否会不可避免被卷入“共同体消失”的治理漩涡,引发了社会普遍关注。共同体的本质意志是建立在居民之间较为频繁的交往和互动的基础之上的。只有频繁互动才能维系居民的本能中意、对习惯制约的适应以及产生与思想有关的共同的记忆[8]。而邻里关系恰恰是对居民互动状况的最好的诠释。随着社区建设运动的发展,有学者认为,基层社会已经发育成熟,城市基层领域又出现了“邻里复兴”[9]。也有研究持不同看法,受现有社会结构与运作机制的影响,一些区域呈现了“邻里复兴”特征的迹象——如民间社会组织兴起、居民参与社区公共事务等——仅是一种表象[10]。然而,邻里关系不是既成不变的实体,而是可以被不断建构的关系体。

本文寄希望通过一项经验考察,分析邻里关系凝合在城市新建社区的共同体营造中发挥何种功效,城市新建社区生活共同体营造是否可能,共同体形态的基本格局又该如何呈现。

二、城市新建社区共同体营造的地方性实践

从传统乡村共同体到工业社会,再到城市社区共同体再造,是符合人性回归的发展趋势,这种回归也是对当前社会运行机制的升级。真正的社区建设依然需要恪守传统的秘诀,需要回归人类的社会本性,实现从“看不见人”的社区向“看得见人”的社区的跨越[11]153。

苏州工业园区H社区是园区管委会直属基层行政管理机构,是工业园区内最大的社区。H社区成立于2005年7月,由工业园区社会管理局负责日常管理。作为一个新型移民区,其居民构成复杂而多元,其中新苏州人约占70%,“洋苏州”约占8%,居民平均年龄约33岁,拥有大专以上学历者约占67%,呈现出“国际化、多元化、年轻化、高知化”的鲜明特征。H社区内的住宅小区均属于商品开发楼盘,属于典型的城市新建社区。在H社区建立之初,如何让彼此陌生又有不同区域文化背景的居民走出家门,增进交流,融入社区,是摆在H社区工作者面前的首要难题。在实践中,H社区,以邻里关系为突破口,最先提出了“新邻里主义”的社区营造理念,现已基本构建了以邻里中心为载体的社区服务网络、以社会组织为依托的社区自治网络、以职业社工为骨干的社区人才队伍,有力提升了居民的归属感,营造了多元参与、多方受益的社会生活共同体。

(一)圈定邻里互动的适度空间

城市新建社区面积及承载空间的大小直接影响社区服务成效及居民的归属体验。我国传统社会中的共同体实则是以村落为单位加以区隔的,表现出明显的“圈子社会”的特征[12]。在社区管辖范围的规划上,理应考虑社区服务的空间承载力,尊重邻里互动的空间需求。辖区范围的大小,要讲求便于管理、便于服务、便于居民自治的原则。范围过小,对基层社会治理的行政成本投入要求较高;范围过大,则不利于社区服务的细致性开展,更不利于社区居民的邻里互动及对其归属感培育。

当前,不少城市新建住宅区居民因入住率不高,未能及时成立社区居委会,而以成立居民小组或由相邻的居委会代管的形式存在,从而导致新建社区居民缺失组织感,或一个社区分管多个住宅小区出现“有心无力”的倦怠现象。H社工委现已建成住宅小区31个,设立社区居委会多达24个。除少数几个规模较小的楼盘外,多数基本实现了独立配给居委会的服务格局,做到了对社区居民的全员管理和无缝隙管理。社区居民因购置同一楼盘而形成邻里关系,本能上易于拉近邻里之间的距离,增进对辖区内其他邻里的地缘亲近感。住宅楼盘设立独立居委会,也为邻里活动有针对性地开展奠定了良好的基础。以OD社区为例,该社区共有21幢住宅楼,2 188套住宅,目前实际入住居民1 851户5 275人。在结构布局上居委会被安设在OD社区的中心位置,便于对不同楼道的居民开展服务工作。独立的空间布局,专属的服务区域,拉近了社区工作者与居民的距离,增进了彼此之间的熟识度与认同感。同时也强化了居委会对辖区内的物业公司、业主委员会等组织主体的沟通与联系,有利于实现社区多元服务的有效整合,极大增强了居民的社区归属感。

(二)创新邻里服务的组织格局

新建社区的邻里服务需要由特定组织专门承接,以确保服务的持续性与有效性。全能主义下的居委会工作,必然导致辖区内的邻里服务大打折扣。受计划经济体制惯性的作用,政府的社会治理、公共服务等职能都转移到居委会,“居委会行政化”现象丝毫不见减退[13]。建立社区工作站已成为一种被普遍推广的社区治理模式,即由工作站具体负责落实政府职能社区化所带来的各种任务,主要形成两种模式:居委会管理模式、街道办事处管理模式。实践证明,两种模式均是传统行政管理模式的延伸,是政府“腿”的延长。前者会出现使居委会面临“全能化”、“过度行政化”,后者会导致居委会“再度边缘化”。

为避免居委会出现以上“两难困境”,H社区在邻里服务的组织结构上进行了大胆创新,借鉴新加坡的公共管理经验,苏州工业园区于1997年首次把融合了社区公益和生活配套服务的“邻里中心”①邻里中心是源于新加坡的新型社区服务概念,其实质是集合了多种生活服务设施的综合性市场。邻里中心作为集商业、文化、体育、卫生、教育等于一体的“居住区商业中心”,围绕12项居住配套功能“油盐酱醋茶”到“衣食住行闲”,为百姓提供“一站式”的服务。引入进来。2011年起,为了“升级”邻里中心对周边社区和企事业单位的服务功能,每个新建邻里中心都将辟出15%的面积用以同步规划建设民众联络所。民众联络所由地方政府出资筹建并维系机构日常运行,围绕着“小政府大社会、小机构大服务”的建设理念和“精简、统一、效能”的管理机制展开,承担辐射社区的社会管理和服务功能。在民众联络所中标准配置“社区工作站、乐龄生活馆、民众俱乐部、少儿阳光吧、邻里图书馆、卫生服务站、邻里文体站”等七类功能场所,一站式满足社区各类邻里群体的多元需求。其中社区工作站作为社区的服务窗口,提供政府政务服务,将行政性管理工作从居委会剥离出来。每个工作站辐射4~6个社区,与社区居委会在人员配置上相互独立,按照“一站多居”的模式形成覆盖。居委会内部不下设工作站、不办理政务事务,回归居民自治角色本位,主要承担组织邻里文体活动、协调矛盾、满足邻里诉求等工作,从而集中精力谋求社区自身建设,更贴心地开展邻里公共服务,更易得到邻里信任,促进社区邻里关系的融通。

(三)发起邻里交往的动员机制

城市新建社区邻里之间的交往需求并不因群体的异质性高而减弱,只是缺乏正当的理由与机会。城市社区人群的异质性及邻里关系冷漠,一方面,与现代社会人际信任缺失以及城市住房设计上的空间阻隔有着直接关系[14-15];另一方面,现代通讯技术以及城市服务业水平不断提高,人们的社会交往已经突破了狭小地域的限制,向更广阔的空间拓展[16]。居民社会关系脱域现象普遍,验证了吉登斯的现代脱域理论。即便如此,城市社区邻里交往的心理需求是客观存在的。传统社区共同体中邻里之间的和睦相处、友善相待的图景也是人们共同所向往的。然而,当前城市新建社区邻里互动普遍存在的困扰是,谁来率先点破那层“心理隔膜”,并且持续性地维系邻里友好互动的关系?

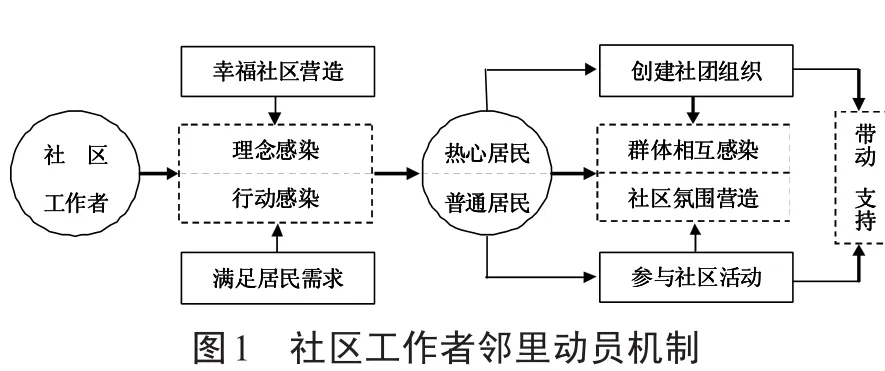

居委会作为城市社区居民自治性组织,理应重新审视自身职责,勇于打破传统行政性的工作思维,以服务辖区居民、建设幸福宜居社区为自身工作使命。因此,居委会在开展社区服务中,有必要把改善邻里关系、消除人与人之间的隔阂,营造和谐社区环境作为所有工作的基准点。H社区在实践中探索出一套触动邻里交往的动员机制(见图1)。在动员策略上,H社区以激发社会活力、增强居民参与、促进社区自治、培育社区社会组织为立足点,通过项目化运作,逐渐形成了以社区为平台、社会组织为载体、社会工作专业人才为支撑的“三社联动”机制,整合各类资源,增强了社区综合服务管理效能,助推了“政社互动”①所谓政社互动,是政府行政管理与基层群众自治有效衔接和良性互动的简称,主要是通过政府行政权力的自我约束,实现基层自治组织的权利归位,通过基层自治组织自治能力的提升,实现与政府行政管理的承接互动。深入开展。值得肯定的是,H社区工作人员一改传统被动的服务工作方式,主动走出办公室,沉下心来设身处地的为社区居民服务,创设了一系列拉近邻里关系的好活动,满足居民多元化需求。如向辖区内居民发放“串门卡”、动员居民加入一些小型社区组织、鼓励居民向周边邻里伸出援手等,无不浸透着居委会对居民服务的责任与情感。通过政社互动让“新邻里”更加成熟,借助民情联系人、民情联系日等多种形式,让更多的居民走出住宅,关注社区生活,参与社区自治。通过各种活动的开展,使得每一个居民都能在社区内找到自己的专属舞台,不但能自我展示,结交朋友,更让居民走出小家,融入大家。

(四)满足邻里需求的多元面向

城市新建社区居民群体构成多样而复杂,服务供给应依据不同邻里群体的需求而有针对性的设计,尤其要重视对新建社区青年人群的服务满足。传统居委会开展邻里服务带有明显的教条思维与经验倾向,基本面向是以辖区内老人、妇女、儿童等人群为主。种种研究表明,青年人群相对于其他人群的社区参与意愿更弱。学界给予的解释是,交通通讯技术的发展拓宽了人们的社交网络,并呈现交往多元化趋势,地域因素不再成为青年人群社交的主要影响因素[17],其业缘关系的地位要远远强于地缘关系。同时,手机网络等媒体的普及,促使人们交流更加便捷,从而大大弱化了邻里关系的重要性。

然而,笔者认为这是一种典型的“倒果为因”的论证逻辑,青年人群之所以出现社区参与率低的事实,并非主观参与意愿不高,而是缺乏有效的参与方式及必要的参与平台。邻里关系的存在感对于辖区内常住人群而言仍是必要的。在H社区,提起幸福,民众联络所无疑是标志性的第一指向。从少儿阳光吧到乐龄生活馆,从雅韵居到墨香斋,兼顾到不同年龄群体的交往需求,不但为老苏州人茶余饭后的家长里短提供了好去处,更为新苏州人在这座陌生新城里的归属和定位提供了好的据点。同时,针对大量外来青年务工人群的服务需求,H社区专门建立了“青年公社”,它是园区首个流动人口集宿区,入住的1.4万名员工中,流动人口约占93%。为了给新生代的外来流动人口提供多方位服务,让这些“流动”的年轻人享受到湖东社区的幸福归属感,削弱了他们对新城市的距离感,增强了归属感和安定感。此外,“洋苏州”一直以来都是不容忽视的重要群体,他们启动了“中西文化大课堂”等项目为生活在H社区的“洋苏州”们提供一个真正亲近中国的机会,逐步增强了外籍居民对中国文化认同感,营造了多元共融的社区氛围。

(五)营造社区邻里的和睦文化

社区文化是共同体营造的核心灵魂,文化维系力是社区自组织能力的重要表征。随着社区建设的不断推进,城市老旧社区原有的文化特质逐渐退色,社区共同体的文化维系力正走向弱化[18],这是当今社区文化建设必须正视的现实。社区文化是居民长期集体生活所形成的一种心理共识形态。城市新建社区避免了本地居民与外来居民文化磨合的冲突,却要经历文化零起点易于引发的“秩序危机”,同时还要承受社区文化积淀所必需的时间成本。社区文化如何能发挥出对居民的言行规范、生活观念乃至价值信仰的引导作用,取决于人们对社区文化的内心认可及共识达成。简言之,文化营造要能够与居民心理需求契合起来,思居民所愿,行居民所想,唯有如此,才能深入人心。

作为一个新建移民社区,居民身份差异十分显著,不仅有“老苏州”,还有“新苏州”,更有“洋苏州”,如何能够营造一种全民参与的社会文化,是H社区成立之初就想攻破的难题。他们最先从引导邻里之间简单串门的方式开始,并赢得了居民的广泛认可,开启了和睦文化的营造之旅。H社区向辖区内居民发放“串门卡”,鼓励居民主动敲门去认识“相逢不相识”的左邻右舍们。一张小小的“串门卡”,促成了与陌生邻里交流的可能。不但为居民间的彼此熟识架起了第一道桥梁,更为H社区“新邻里”大格局敲开了第一扇门。同时,为了繁荣社区文化和提升幸福指数,让“新邻里”观念能够在H社工委落地生根,系列“衍生服务”也应运而生,H社区创新实施了文化繁荣“五十百千”社会组织扶持计划——以五支精品社团为龙头,每个社区拥有十支团队,整个H社区拥有百支社团,所有各类社团组织不重复人数达千人,并以此作为幸福新邻里建设的重要抓手。利用这一文化平台建设,在加大对各社区组织培育扶持力度的同时,更以多姿多彩的社团文化活动吸引越来越多的居民走出小家,融入社区,增强居民对社区的归属感和认同感。

三、城市新建社区共同体何以可能

H社区在“新邻里主义”的理念主导下,呈现了城市新建社区共同体营造的现实模板。一种发展模式成功与否,不仅取决于其发展成果,更在于其经验能否在其他区域得到“移植”和“复制”[19]。如何实现城市新建社区的共同体复归,尚需结合H社区“新邻里主义”的基本实践,对共同体营造展开可能路径的探讨。本文认为,城市新建社区共同体营造应该集中从目标定位、组织依托、主体推动、活动承载、秩序维系等五项维度拓展开来。其中,以邻里唤醒为目标定位应居于共同体营造格局的核心位置,其余四项维度必须紧密围绕这一目标加以合理布局(见图2)。

(一)邻里关系唤醒

共同体营造的目标定位。邻里关系体现了人们之间守望相助、相互信任、亲密无间的关系,更具有共同体意蕴。邻里关系的亲疏是判断共同体存在与否的重要指标[20]。城市新建社区因缺乏人际关系的信任基础,从而导致邻里关系疏离、共同体难以形成。邻里关系需要被唤醒,让辖区居民时刻感知邻里的存在。居委会不仅是居民服务的供给者,更应是邻里关系的凝合剂。同时,居委会应转换服务思路,实现由“单一服务”向“链式服务”的转变。传统社区中,居委会采取的是被动的受理居民个体的服务需求,服务效果无法促成邻里关系的融通。共同体则需要居委会把具有相同需求或问题的居民集中在一起开展服务工作,以增进社区邻里之间的了解与熟识度。

(二)自治本位回归

共同体营造的组织依托。共同体营造是社区居民的普遍愿景,更是社区建设的终极目标。共同体营造是一项长期而艰巨的宏大工程,需要由专门的组织机构来承接。居委会作为居民自治性组织,理应担负起营造共同体的职责。城市新建社区在建成之初,应该突破传统基层治理模式的体制障碍,为居委会所承担的行政性事务“松绑”,还原居委会的组织自治属性,将有限精力投入在社区的自我建设、自我管理以及共同体营造上来。唯有如此,才能唤起居民的社区组织感。此外,居委会理应回归“自治”的本位角色,不仅要在共同体营造中承担主要推动者的职责,还要发挥组织、协调社区内各种公益类服务机构有效开展邻里服务的作用。积极扶持、培育和发展贴近社区居民需求的公益慈善、文体娱乐和社区服务等各类社会组织,引导社会组织有效承接政府及相关部门面向社区的公共服务事项。通过民意调查、民情恳谈、民事协商等有效形式,组织和动员城乡居民广泛参与“政社互动”,增强群众自我管理、自我教育、自我服务的能力。而基层政府要在推行“政社互动”工作中发挥主导作用,对委托给新建社区和社会组织承担的公共服务事项,严格按照“权随责走、费随事转”的原则,实行政府购买服务,确保人员到位、投入到位和责任到位。

(三)服务理念提升

共同体营造的主体推动。共同体营造是社区工作者对辖区内居民邻里关系的有效整合,本质上属于服务主客体之间以及服务客体内部人群关系的相互感染[21]。社区工作者在整个营造过程中,承担着至关重要的角色。邻里对社区的认知与评价最直接地体现在对居委会工作的满意程度。如何取信于邻里,并获得邻里的服务认可,都将关系到共同体营造的可持续性发展。社区工作者必须打破僵化工作思维,根据新建社区自身特点,不断创新符合居民实际需求的服务及活动形式。随着现代网络技术的发达,人们的生活方式也受到了极大改变。针对青年人群较多的现实,可充分利用网络自媒体形式加强对该群体的资源整合,激发青年居民对社区活动的参与热情。新建社区居委会可以积极引导青年居民自主创设网络业主论坛、业主QQ群、微信群等交往媒介,建构一种新建社区内部网络认同机制,让该群体围绕社区建设共同利益、话题或服务需求参与探讨,协商共治。更要提升自身服务理念,必须能够“走出来,沉下去”,深入居民群体之中,急其所想,行其所愿。唯有如此,才能真正打动社区居民,增强居民对居委会及社区的认可度。

(四)组织空间拓展

共同体营造的活动承载。共同体营造是一个充满生机、持续动态的过程,需要创建大量活动以承接社区各类人群的多元服务需求,特别是满足社区居民日益增长的文化生活需要。举办社区活动可以培养居民社区生活乐趣,激发他们参与社区公共事务的热情。而社区活动的开展既要由各种社区公益性组织来承担,又要依赖于一定的社区公共活动空间。在“小政府,大社会”的治理理念下,由居民自发组建的各类社区公益性组织迅速成长起来。这些新生组织让社区居民体验着社区管理“参与者”的角色,摒弃了“旁观者”的旧观念。新建社区居民对公共空间的需求非常迫切。公共空间是居民认识新邻里,拓展邻里关系网络的重要场所,也是居民获取社区相关信息的重要平台。居民在公共空间内的交流与互动,易于增进邻里情感,培育社区公共意识。

(五)文化共性渲染

共同体营造的秩序维系。共同体营造可以被理解为生活在特定地域的人群,经长期生活互动所形成的一种稳定的秩序文化[22]。丰富的社区文化生活不仅可以沟通社区居民间的情感,进一步改善邻里关系,还可以提高该群体整体文化素养,稳定社区生活秩序。城市新建社区参杂了来自不同地域的文化元素,居民个体之间体现了较大的差异性;与此同时,以性别、年龄、身份等个人特征为标准的人群类别,又存在较多的共性元素。如新婚青年、随迁老人、新生儿童等这三大群体,现已成为城市新建社区的主流人群。同类人群的有序互动更易于营造同感、健康的文化氛围。新建社区有必要为辖区内不同人群打造各类特色活动空间,针对群体需求提供独特的学习休闲交往平台,消除异质性隔阂,促成各类居民从互动中建立情感关联,产生群体专属文化。因此,共同体营造必须要抢占文化先机,通过对社区内共性文化元素的烘托,抑制异质文化元素的蔓延,从而更易于形成稳定有序的社区环境。

综上所述,城市社区共同体的成功营造必须坚守“邻里关系”的核心地位,同时,居委会作为共同体营造的使动者也应随之回归服务本位。冯钢在《现代社区何以可能》中指出,城市社区存在的可能性与人性有关[23]。他认为,若从个人心理体验的角度出发,尽管城市社区不存在利益关联,但对于满足个人的心理需求却有着重要价值。如果能够创造社区成员之间的互惠社会资本,就可能在成员中建立社区归属感,形成社区共同体。这一观点进一步佐证了社会资本对共同体营造的价值功效。而建构社区社会资本的着力点与突破口就在于唤起邻里关系的觉醒,邻里关系觉醒并非自发过程,需有意为之,其使动者仍需由居委会进行承接。

四、小结与思考

共同体的实现是社区建设永恒追求的目标。受现代化发展元素的冲击,传统生活共同体逐渐开始消解。城市新建社区作为城镇人口未来居住的主体形态,是否能够重新唤起共同体的觉醒是本文探讨的核心话题。通过对苏州工业园区H社区“新邻里主义”的社区建设经验探索,发现在钢筋混凝土浇铸的城市土壤上,城市新建社区依然可以实现共同体格局的营造。

首先,共同体营造应以“邻里关系”的唤醒与重构作为出发点和归宿。邻里关系是评判共同体存在与否的关键性指标,也是更好切入居民群体内部、融通社区内各类人群关系、营造良好社区氛围的有效途径。针对异质性程度高的城市新建社区,更应该主打“邻里牌”,把主要精力集中在邻里关系的维系上。

其次,城市新建社区共同体营造应充分发挥社区工作者的能动性及资源整合功能,他们是串联社区资源、动员居民参与、培育社区文化的主要推动者。如今,城市新建社区基本上能实现在居民公共服务硬件设施上的完备配给,如公共空间、配套商业、健全物业等,但这些都是冷冰冰的摆设,仅有这些并不意味着共同体可以实现。当前,许多城市新建社区缺乏的是一批被行政松绑的专业社区工作者。因此,社区工作者的服务理念、社区动员策略与能力的培育是共同体营造的动力源泉。

再次,城市新建社区更应立足社区居民的人群结构特征,策略性地开展邻里动员活动。新建社区人群地域文化差异大,但也存在一定的结构共性特征,如青年群体居于主流,随迁老人、新生儿童等这些附属人群。单独人群的交流互动,能产生相关人群的连锁性效应。如新生儿童在一起玩耍,会引起青年夫妇及随迁老人的熟识;随迁老人之间的信息交流,又能增进青年人群对彼此的了解。因此,城市新建社区的共同体营造要充分利用现有人群的关系网络,带动更广泛人群参与社区共同体的营造中来。

工业革命和城市化对人的社会性和公共生活带来了巨大摧残,加速了社区的解体进程,物质生活挤占了精神生活,经济满足替代了社会追求,这是人类历史上长达数百年的精神迷失,是人类对于生活意义和自我本质的迷失。然而,人类从来没有放弃对共同体的向往,这正是社区建设的动力所在。丁元竹在《滕尼斯的梦想与现实》一文中明确指出,长期以来社区建设一直存在价值意义与工具意义之分①价值意义上的社区指的是自发形成的、以人的本性回归为特质,建立在人与人之间彼此平等、关爱基础之上,关注的是人的社会性得以体现,社会生活需求得到满足的区域生活形态;工具意义上的社区强调的是政府、其他社会组织依据自己特定治理理念,通过一系列的建设活动来修复由于工业革命、城市化带来的一系列对于人类本性的损害,实现人的全面发展。,并强调价值意义型社区才是社区发展的真正归宿。工具意义型社区建设不能偏离社区发展的终极目标——组织和加强各种社会关系,建设共同价值与规范,使人类的社群特性得以实现[11]158。社区建设只有在这个出发点上才会实现其真正的价值,而不会落入市场化和行政化的俗套之中。本文看来,苏州工业园区H社区倡导的“新邻里主义”建设格局,恰好是对这一观点的现实诠释。诚如,美国哲学家和教育家约翰·杜威(John Dewey)所言,“虽然我们说当今家庭和邻里组织的所有不足之处,但是,它们永远是培养民众精神的首要组织。”[24]只有按照人类的本性建设社区,价值意义上的社区才得以实现。