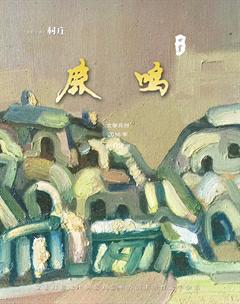

两个人的村庄

庞白

盐坡尾村东三里,有一个没有名字的村子。那里住着两个老人,一个老头和一个老妇。七叔和七婶。

在那里,村庄仍然是安静的,和我少年时一样。

村子和南方绝大部分村子一样,照例是由长一刺的竹子围着的。竹林围着几间旧砖瓦房和三四十丈宽的庭院,砖瓦房后面是十几棵番桃树,番桃树边疏密有致种着柠檬、橘子、木瓜,左右则各是两小垅菜地,井然有序的种着葱、小白菜和火筒菜。鸡和鸭在庭院里有些无聊,转来转去,不时发生争吵,倒是那些老鹅像一群绅士,结伴在房前屋后踱着方步,风度翩翩,“哦哦”地交谈。作物的气息在阳光中弥漫。犁耙在月色下安然静卧。七叔和七婶在竹枝、树叶的掩映下,忙碌或者慢慢睡去。

七叔须发全白,腰已弯得像一张弓,走路颤颤巍巍。每天早上,天还没亮,七叔就在庭院里一圈一圈地来回走动,一边走一边甩动双臂锻炼。这情景,在城市的公园里屡见不鲜,但在农村还不多见。在盐坡尾一带,天天坚持做这样的动作,七叔是第一个。七叔的这一套动作是儿媳教的。七叔的儿媳在县城一家专科学校教书。儿媳的父亲每天就如此这般锻炼,虽然年近八旬,身体仍然硬朗。据儿媳讲,他父亲一天不甩上半小时,浑身都会发软,甩个把小时,则浑身起劲,精神清爽得像个后生。七婶不喜欢像七叔那样绕圈子,但她精神却好得像个小媳妇。天蒙蒙亮,她的身影便穿梭在屋前屋后,侍弄作物,呼鸡唤鸭,团团转。

太阳升起来后,小村子反而安静了。吃过早饭,鸡鸭们都安定了下来。七叔习惯坐在那张竹桌子旁,拿一本《三国演义》或《水浒传》,戴着老花镜翻两页,然后又把眼镜摘下,望望天,嘴里呢呢喃喃叨念些什么。七婶则坐在离他四五尺远的芒果树下,编竹匾、竹箕及一些小玩意,这些东西拿到乾礼街上卖,是抢手货。中午饭往往是老头的鼾声响过之后才吃的。七婶常常骂“死公儿,睡都睡饱了,无用吃了!”当然,饭还是要吃的。吃过午饭,如果太阳不那么毒辣,他们一般会一前一后到盐尾村走走。村里的老人,有玩纸牌的,有排排坐胡吹乱侃的,有带小孩的,也有带花生种来让别人帮掰的。老人们就像小孩,天真、较真得很。坐着坐着,聊着聊着,有人便面红耳赤了。为某个事,或者某个出自野史的典故叉腰顶嘴。天天如此,也没见谁要改正。“聊天无吵架,有甚好聊!”也有道理。

不知不觉,就入夜了。入夜的小村子死一般宁静。农村老人都睡得早,七八点钟便上床,七叔和七婶也不例外。虽然第二天不用早早起来上地里,但多年的习惯,还“改什么改”!

小村的日子像地里的作物,那么多年,日复一日长着,过着。他们在这里生活,已有二十多年了。

七婶,是我外公的远房表妹,当年县里农业学大寨时曾当过三八红旗手。七叔是插队老知青。七叔的知青当得有些离谱,一当就是一世。和他一起下乡的知青都返城当工人当干部了,七叔天天去县里找人也回不了。他的个人档案里不知道为什么只剩下几张纸片,很多东西都没法证明。比如,他从哪里来,什么时候下的乡,身份是什么等。待七叔得以返城的时候,改革开放都进行得如火如荼了。说是落实了政策,其实是让七叔返城进一间街道纸箱厂工作,而那小厂的工人每两个月才发一个月的工资,平均下来一个月拿不到一百余块。那时,七叔七婶的儿子都六岁了。靠这点钱如何养家糊口?于是七叔干脆就在盐坡尾住了下来。虽说成了村里人,但没田地可分,他毕竟是城镇户口。七叔七婶在外公他们的帮助下,到盐坡尾东三里处的荒坡上盖了间茅屋。汗水滋长能耐,靠力气开荒种地,凭忍受种菜养鸡鸭。慢慢地,一个小村子竟然初具“规模”,儿子也长大成人,到城里工作,娶妻生子了。

而年月,一晃也过去了。

七叔七婶的小村生活和多年前一样,不为更多的人所知。他们就像村子边的那些作物,一年又一年,生在世俗之中,活在尘嚣之外。