清秀飘逸的汉隶技法(四)

文/方建勋

技法讲坛

清秀飘逸的汉隶技法(四)

文/方建勋

十二、“之”法与“走之底”法

“之”与“走之底”在汉碑隶书中出现次数非常多,而且写法也比较多样。从笔画来看,即是点、撇、捺的组合,其中捺其实就是一个倾斜的波画。点、撇、捺这三个笔画,每个都有多种形态,组合在一起,自然会带来多种形态变化。

(一)“之”法

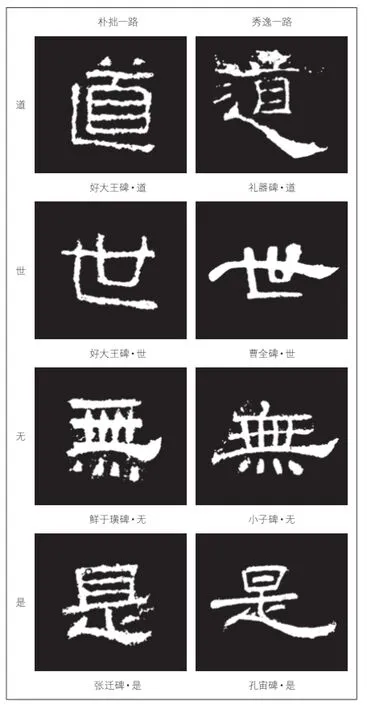

且不说清秀一路隶书与朴拙一路隶书相比,“之”与“走之底”有较大差别,即使是清秀一路隶书中也有着不小的差异。(图12-1)

通过图12-1中的比较,可以看出“之”的写法,《曹全碑》与《孔宙碑》相近,《礼器碑》与《小子碑》相近。首先,前二碑中第二个点作点状,后二碑中第二个点作短竖状。其次,前二碑的撇与捺是续接完成的,相接处只有一个交叠;后二碑撇与捺之间多了一个短竖(也常写作短撇),撇与捺的交接处是在短竖上。再次,前二碑中撇画的弧度是上拱的,后二碑则是略有下陷的。

不过,“之”与“走之底”的书写,其难不在单个笔画做到精到,而是难在将这些笔画串成一体,使之一气呵成,有舟行水面、乘风破浪之势。要达到这样的效果,需要写“之”时,第一笔先字写中间的点(在《曹全碑》《孔宙碑》中为点,在《礼器碑》《小子碑》中为短竖),然后逆锋落笔写前一个点,注意映带,提笔凌空,至撇画位置逆锋入纸,写撇画,行笔至撇画末梢后,顿驻,翻折笔锋,然后完成捺。(图12-2)

(二)“走之底”法

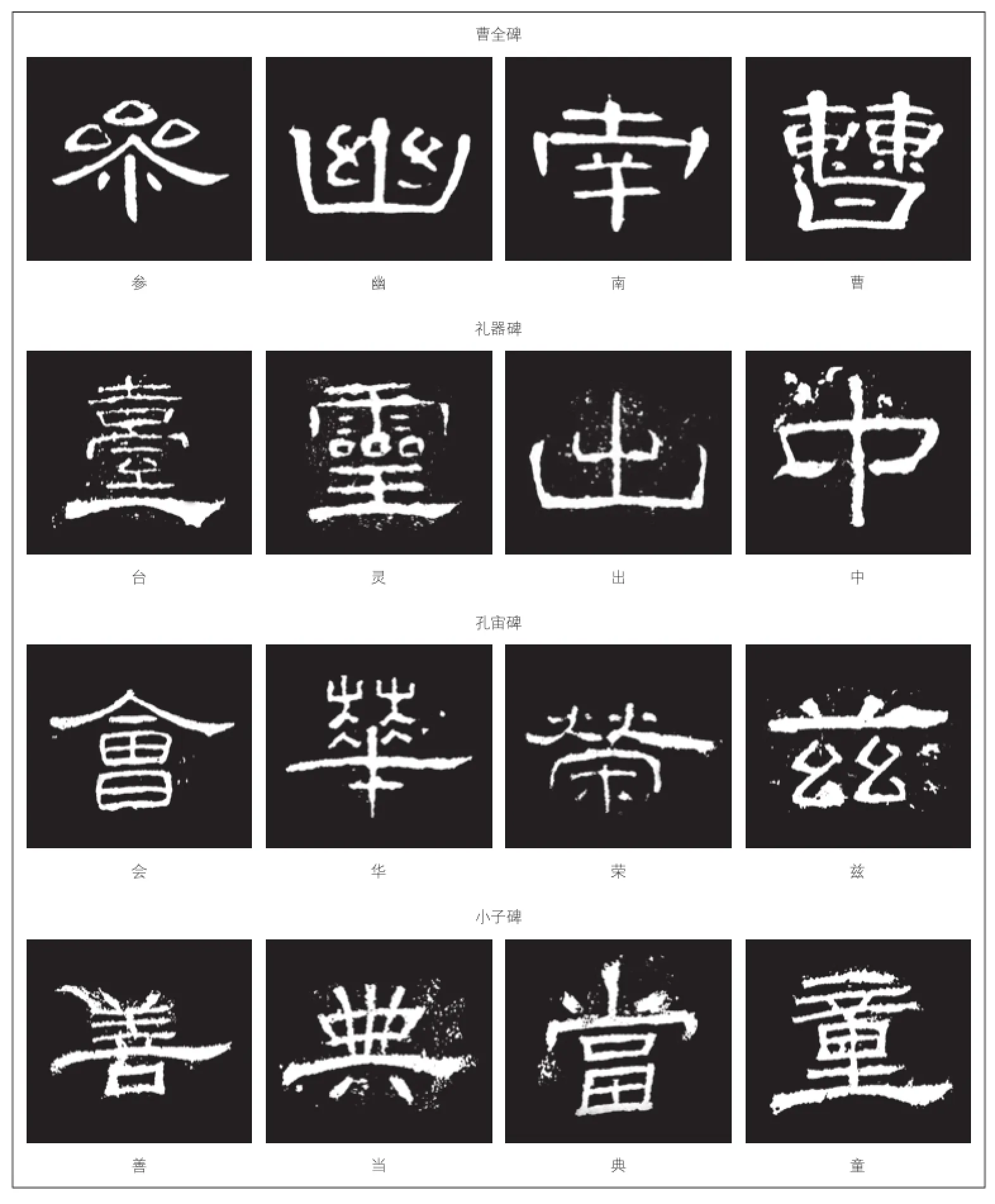

在前面的章节中已经提到,走之底的捺如同一个斜波画,秀逸一路隶书中的走之底各有不同,情态各异。走之底除了捺,还有四个既像点也像撇的笔画,各个碑帖不尽相同。如图12-3中,《曹全碑》的走之底,是三个大小相似的点由内向外,然后写一个撇(或斜竖),这四个笔画都是斜向平行的,如“遭”字。《礼器碑》的走之底,则是三个点由外向内,长度则是一个比一个长,第四个笔画则是顺势作撇,如“造”字。《孔宙碑》的走之底,则是由内向外四个撇,每个撇方向相近,大小则不同,如“速”字。《小子碑》的走之底,则是前三个点由内而外呈灯泡光的发散状;第四个笔画作短撇,起笔处在第三个笔画里,如“近”字。以上所述的“走之底”的微妙变化,只要细致观察,是不难发现的。写走之底,单个笔画一一写美观并不难,难的是像写“之”字那样首尾贯串,前后相接。因此,需要将这些用笔动作反复加以练习。

十三、 内聚外展

秀美一路隶书在结字方面具有一个显著的特点:内聚外展。

历代书家中,以内聚外展字势构筑自己风格者,首推黄庭坚。黄庭坚行书结体极力舒展笔画,咫尺千里之势,很有一种向外的张力,构成一种宏大气魄。(图13-1)

隶书清秀飘逸一路也采取这种结体。若是与厚重朴拙一路相比,在间架结构上的这个特点体现得愈加明显,即朴拙一路的隶书中部空旷,秀逸一路的隶书则是中部紧聚,字势呈放射状。如图13-2 ,将《好大王碑》“道”“世”,《鲜于璜碑》“无”,《张迁碑》“是”,分别与《礼器碑》“道”,《曹全碑》“世”,《小子碑》“无”,《孔宙碑》“是”逐一比较,就可以发现前者结体中部位置显得空阔,整个字也没有特别突出伸长的笔画;后者结体中部显得紧敛,一字中某些笔画拉得特别长,向外伸展。于此, 我们可以得出飘逸秀美一路隶书在结字方面的一个显著特点,即把整个字的力量汇聚在中心,借助一两个长笔画舒送而出。这些笔画,常常很夸张,远远超出一般笔画的长度与造型。因此,我们在临习时,要做到该收处就收,该展处就展。

图12-1 秀逸一路隶书中“之”字的写法

图12-2 “之”的写法

图12-3 “走之底”的写法

图13-1 黄庭坚书法

图13-2 “内具外散”的写法

十四、 字各有性

中国书法美学认为,字是有性情的。它是中国先民仰观与俯察而来,古人赋予其内在的生命力。在今天,一般人往往将四方的汉字书法视作造型艺术。从视觉角度来说,汉字确实具有一种可观、可见的形体特征。不过,古代书家则是从生命的角度来观照书法:一篇好的书法,一个点画、一个字、一行字,一篇字,都是一个生命的存在。苏轼说:“书须神、气、骨、肉、血,五者缺一,不为成书也。”书法崇尚天性自然,书法的最高境界是返璞归真。这不是要放弃法度,而是要从心所欲而不逾矩,在法度中追求最大程度的自由,即所谓的真性情。

隶书不难于规矩、整饬,而难于在规矩中见自在洒脱。书尚率真的“宋四家”之米芾精研各种书体,他曾从历史的角度谈到从篆书到隶书的变化产生的结果:“书至隶兴,大篆古法大坏矣。篆籀各随字形大小,故知百物之状,活动圆备,各各自足。隶乃始有展促之势,而三代法亡矣。”米芾之所以赞美大篆,是因为大篆具有一种率性不拘之美。而到了隶书,这种美感,相比之下基本丧失。因此,米芾写隶书,章法如大篆一样大小穿插,跌宕多姿。看米芾隶书(图14-1),如见其行草书,以天性为审美追求,而不是以匀齐整饬为目标。

临习清秀飘逸一路隶书,一般人往往只注意到其整齐规范的一面,而忽略了它们在整齐中寓不整齐,规范中藏变化。尤其是在字形方面,须任其长短、大小、宽窄。

以《曹全碑》一节为例(图14-2)。整体看,它有四行、六列,每行每列是均衡平齐的。不过细细看,行与行之间是有参差的,每一列的四个字则是有高低错落变化的,因此,上下字之间与左右字之间的空白不是平均的,而是有多有少、变化着的。再比较单个字,“止”“右”“在”“西”“布”等字,字形扁;“扶”“风”“或”“居”等字,字形方;“陇”“枝”“叶”等字,字形长。这些字形的形态,不是有意为之,而是任其字本身的形体特征而来。临习者,多读隶书字帖,见多识广,加以记忆,就能逐渐把握汉碑字形的天然之性,而不会妄为长形、扁形或方形。一篇隶书,将每一个字的字形特点的变化顺其自然地呈现,便是一个有生命的笔墨世界。

十五、 匀称之美

一、布白匀称

初学隶书者,往往都注重点画的书写技法,注重有笔墨处,而不太在意无笔墨处即空白处;观察字帖时,眼睛也常常只是注意到点画与结构。其实,空白处同样值得细加研究。很多时候,需要学习者“无视”点画只盯着空白处来揣摩隶书的“白”之妙。

隶书之白,首先在于匀称,这一点与小篆很相似。今天许多学习隶书者,追求变化,奇险往往未能布白匀称便肆意作大疏大密,以标榜自己的隶书是“写意派”“个性派”。于是,汉隶的从容、闲适、宽博等这些高贵的艺术品格便丧失殆尽。布白匀称是汉隶中的基本规则,需要学习者用心把握。

图14-1 米芾隶书(局部)

图14-2 曹全碑(局部)

图15-1

图15-2 整字对称

图15-3 部分对称

观察布白是否匀称,可以从横向、纵向与斜向来看。一般来说,隶书结字的布白,会侧重于三个方向中某一个方向。把大方向的布白匀称抓住了,这个字的间架结构大体上就会有一种美感。把握大方向后,再从其他两个方向去观察其他布白。图15-1中,取自隶书碑刻中的例字因为布白匀称有一种从容大方之美,而后面的临习之作因为没有做到布白匀称,所以显得局促、小气。

二、对称均衡

对称,是造就隶书之美的重要法则。篆书讲究对称,隶书从篆书演化而来,在很大程度上保留了篆书的这个特征。组成一个字的一些点画或“部件”往往呈对称状,许多字则是整个字左右对称。对于这些字,尽可能地将其对称之美呈现而出。

(一)整字对称

图15-2中这些字都可以在正中间画出一条对称轴线,基本呈左右对称。左右对称在隶书的对称中,是最常用的。

(二)部分对称

部分对称的字(图15-3)主要有两种情况:

其一,一个字(如左右结构),左边部分与右边部分各自对称。如《曹全碑》“缮”字、《礼器碑》“礼”字、《小子碑》“销”字、《孔宙碑》“显”字。

其二,一个字中的某一部分(偏旁部首)存在着对称关系,另一些部分则不对称。如《曹全碑》“属”字、《礼器碑》“霜”字、《礼器碑》“汉”字、《孔宙碑》“夏”字。

作者系北京大学美学博士、历史学博士后、北大校友书画协会秘书长兼导师

本栏目内容选自2015年12月安徽美术出版社出版的《书法技法讲坛—清秀飘逸的汉隶技法45例》

约稿、责编:金前文