遮掩效应与中介效应:户籍分割与地方城市政府信任的中间作用机制

范长煜

遮掩效应与中介效应:户籍分割与地方城市政府信任的中间作用机制

范长煜

(南京大学社会学院,南京210023)

长期以来,户籍分割的经济、社会后果受到学界的广泛关注,但其政治影响却被普遍忽视了。本文试图在新型城镇化进程背景下,考察户籍分割对城市政府信任的影响及其内在中间作用机制。基于全国7省13市(区)问卷数据的分析,本文发现在户籍分割与城市政府信任之间存在“遮掩效应”和“中介效应”两种不同的作用机制。具体而言,职业地位、家庭年收入和主观政府绩效评价等制度绩效变量的作用机制为遮掩效应,而不是中介效应,控制这三个变量会显著扩大农民工与城市居民之间的城市政府信任度差异;而正式组织活动参与和民间团体活动参与等社会资本变量发挥部分中介效应,亦即提高农民工的正式组织和民间团体活动参与率,有助于缩小两者的城市政府信任度。针对上述发现,本文提出了相应政策建议。

户籍分割;城市政府信任;制度绩效;社会资本;遮掩效应;中介效应

一、引言

到目前为止,国内外学者已对户籍制度做了许多扎实细致的研究,包括勾画了中国户籍制度形成的基本过程与趋势,揭示户籍制度的各种后果,并对这些影响的程度、方式、路径和主要特征进行了探讨,但多数研究主要限于劳动力市场、收入不平等、社会福利、社会分层和流动、社会融合等经济和社会领域,极少涉及户籍制度的政治影响。

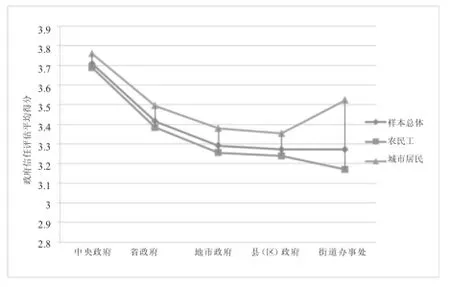

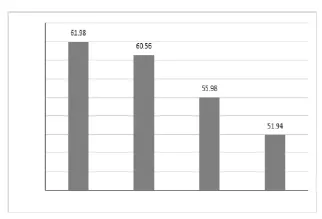

2014年6—8月,笔者所在课题组对全国7省13个市(区)农民工和城市居民所进行的较大规模问卷调查。在数据分析过程中,笔者发现农民工对各级政府的平均信任评分均低于城市居民,且随着政府级别的降低这种信任度差异不断扩大,尤其是在地方城市政府,平均信任评分差异从地级市政府的0.12上升到街道办事处的0.35(见图1)。①如何理解农民工与城市居民在基层城市政府信任上的差距?

图1 农民工与城市居民对城市政府信任程度差异

显然,从以上发现可以看出户籍分割对政府信任有影响,而从目前的城镇化政策来看,这种影响不容忽视。2011年,中国的城镇居住人口达到51.27%,城镇化已经成为中国未来发展的一个主要趋势。但这只是事物的一面,事物的另一面是户籍人口城镇化的滞后(谢桂华,2014)。2013年,户籍人口城镇化率只有36%左右,即使到2020年这一比例也只提升到45%左右。换言之,到2020年仍会有15%左右的城镇常住人口②处于持有农村户籍的“半城市化”状态(王春光,2006)。对于这种半城市化现状,李爱民基于全国第六次普查数据研究表明,全国80%以上的地级以上城市存在不同程度的半城市化现象,且高常住人口城镇化往往伴随高半城镇化和低户籍人口城镇化(李爱民,2013)。就是说,在目前及未来很长一段时间内,城市中仍会存在大量未能入户的农村人口,其中绝大多数是农民工,户籍仍是影响城市生活的主要制度,因而考察户籍分割对政府信任的影响显得十分必要。

自上世纪60年代以来,政府信任(government trust)③作为公民与政府的互动,反映了公民对政府的支持意向,因而得到国际学术界的广泛关注和研究。经过几十年的探索,学术界普遍认识到,政府信任是政权合法性的重要基础(Levi&Stoker,2000;Gilley,2006),是政权支持的重要影响因素(Easton,1975;Mishler&Rose,1997)。具体而言,较高的民众政府信任有助于强化政权的合法性基础,维护社会稳定,同时有助于政府政策的贯彻,进而拓展政府施政空间(Tianjian Shi,2001;马得勇,2007)。未来的城镇化进程,城市政府是城镇化政策贯彻实施的主体,研究户籍分割背景下城镇常住居民对城市政府的信任,对于城镇化的有序推进具有重要意义。

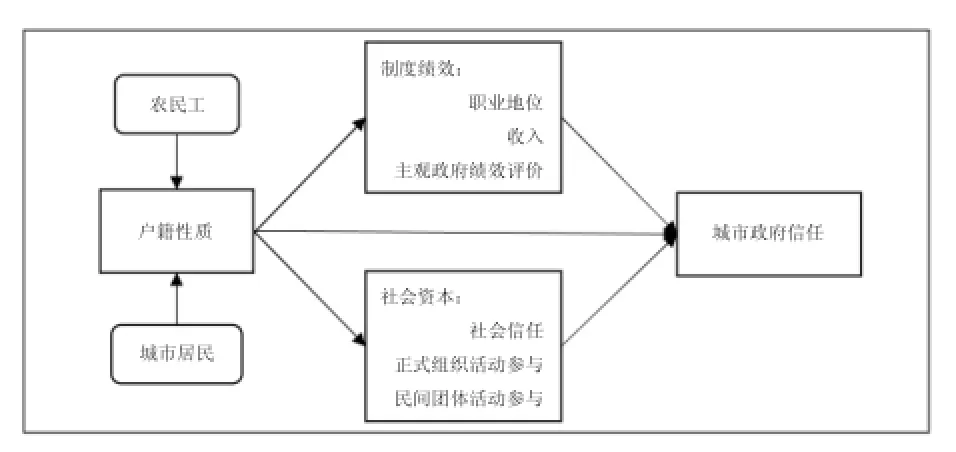

本研究以户籍制度作为主要解释变量,考察户籍性质对城市政府信任的作用机制。户籍分割对城市政府信任产生了什么影响?以往研究表明,制度绩效和社会资本是政府信任的重要影响因素,这两者是否在户籍与城市政府信任之间产生了中介效应,及相应作用效果如何?本文将通过实证研究解析这些命题。

二、文献回顾与研究假设

目前,国内对政府信任(或政治信任)的研究已有不少,也有针对不同群体的政府信任研究。这些单一群体的政府信任研究显然不能反映户籍分割的影响。值得注意的是,汪汇等人(2009)以上海经验数据研究了户籍对民众信任的影响,其中涉及到了政府信任,发现户籍对政府信任具有显著影响;高学德等人(2013)比较了城市居民与农民对中央至地方各级政府的信任程度,通过卡方检验发现两者具有显著差异。但他们的分析仍存在问题和不足,如汪汇等人(2009)在分析中把人际信任与政府信任相混合,但事实上两者的作用机制并不一样,且数据来源仅限于上海,结论也不具有普遍性;高学德等人(2013)在统计分析中把城乡居民分别单独做回归分析,不能确证两者的差异是否受到其他变量的影响。因此,本研究试图对户籍分割的政治影响做进一步深入分析。下面,本文将分别对政府信任的解释路径和户籍分割的后果,及两者之间的关系路径进行文献梳理和讨论。

(一)政府信任的两种解释路径

多数学者认为,政府信任是民众对政府能够按照他们的期望进行运作的信念或信心(Easton,1957;Miller,1974;Citrin,1974;Hetherington,1998)。Mishler和Rose(2001)总结了关于政治信任来源的两种相互竞争的解释路径:一是以理性选择理论为基础的制度解释,二是以社会资本理论为基础的文化解释。

制度解释假设政府信任内生于政治制度(Mishler&Rose,2001)。从理性选择理论出发,政府信任可以解释为民众对政府提供公共物品等实际利益的计算,即民众对政府的信任是基于政府对民众利益的满足(Coleman,1994;Hetherington,1998),它是政府绩效的结果,而不是原因。政府的施政表现好,就会赢得民众的信任,而表现糟糕的政府会引致怀疑和不信任。例如,政府在经济发展上表现不如预期或是民众对政府解决财政问题的能力评价不高,都会引致对政府的不信任(Mansbridge,1997;Nye,1997;Newton&Norris,2000);Kampen等人(2006)认为民众对于政府和民主政治表示满意有利于政府信任,而最能增进政府信任的因素是对于公共服务的满意度;而政治上不断出现的腐败则是造成政府信任下降的重要原因(Job,2005;Rothstein&Uslaner,2005)。在微观层面上,Silver(1989)研究发现失业人员或者个人经济状况受到政府政策负面影响的人可能对政府信任度较低。Mishler和Rose(2001)针对宏微观制度表现的实证研究表明,在决定公民对政治机构的信任水平方面,微观层面上个人对政治和经济绩效的评价远比社会化经历或制度的实际绩效重要得多。从这些研究可知,基于理性选择的政府绩效论表明政府信任容易受到短期内政府表现和成绩影响而产生波动,民众对政府的信任度可以看作是民众对政府看法的风向标,民众对政府的信任程度低意味着政府需要在政策执行上做出调整,以满足民众的经济和社会需求。然而,这种解释仍存在一定缺陷,即政府绩效论很难解释当政府表现好,而民众的政府信任依然很低的现象。有不少研究发现,经济增长速度、通货膨胀、失业率等客观经济发展状况与公众对政府的信任有一定的联系,但相互间的作用十分微弱(Lawrence,1997;Miller&Listhaug,1999;MacAllister,1999)。

文化解释则假定政府信任是外生的,认为政府信任同社会关系的基本形式相关联并自发形成(Mishler&Rose,2001)。在社会化的过程中,一方面长期存在的社会文化规范赋予个体对他人信任和合作的习惯;另一方面,在这一社会化过程中个体通过参与各类社会组织团体形成社会资本,这两者都对政府信任产生有重大影响(Putnam,1993;Jackman&Miller⑻1996)。具体而言,民众在本地众多正式和非正式的组织系统中相互合作,然后向上溢出,形成与政府讨价还价的制度网络,加上长期的信任倾向,有利于两者达成合作博弈,进而产生对政府的信任(Putnam⑻1993;Inglehart,1997)。因为社会组织的存在可以克服民众有限理性的局限,民众参与到社会网络中可以增加与各种政府机构的互动次数,扩展信息来源,提高民众与政府博弈的能力;同时,社会组织内部个体之间的互动合作会形成组织化力量,通过组织的中介作用,促成民众与政府间的合作。其结果是,民众与政府之间的稳定关系有助于民众对政府产生信任。简言之,文化理论强调两个主要因素,一是民众之间的互惠规范和信任(Erikson,1968;Newton &Norris,2000),二是参与社会组织团体所构建起来的社会网络(Paxton,1999;Putnam,2000)。

基于上述理论,有学者通过美国GSS(General Social Survey)数据分析发现,社会信任、参与自愿性社团两者都对政治信任有正向影响(Brehm& Rahn,1997;奥兰多·帕特森,2004)。Hall(1999)和Newton等人(2000)也发现在微观个体层次上社会信任与政治信任显著相关。但也有研究显示社会信任、组织参与同政治信任关系不大,例如马得勇(2007)基于“2001—2003亚洲民主调查”(Asian Barometer)的数据分析发现,在韩国、日本、中国大陆、蒙古与台湾等国家和地区中,仅日本与中国大陆的个体层次数据支持社会信任影响政治信任的理论预期;Torcal与Montero(1999)对西班牙的实证研究甚至没有发现社会信任与政治信任在个体层次上有显著相关。这些研究表明,文化理论的解释也存在矛盾和不一致,需要做进一步研究。

从以上论述可知,无论是制度理论还是文化理论都对政府信任存在一定的解释力,两者相互竞争,又各自存在相应的缺陷。Keele(2007)基于美国宏观层面的数据,通过分析社会资本与政府绩效在不同时期的波动来解释政府信任的宏观变化,实证研究表明,政府绩效和社会资本两者对政府信任都具有一定的影响,但在过去40年里,社会资本是导致政府信任下降的主要因素。

(二)户籍分割的经济、社会后果

上世纪50年代,国家通过户籍管理立法取消了居民在国内自由迁徙和定居的权利,并在此后20、30年里陆续出台一系列政策,将中国的户口管理与劳动用工、住房、医疗、教育、就业、人事关系、社会福利和社会保障等公民权益相挂钩(Lijiang Zhu,2003),形成了目前中国户籍制度的现状。从中国社会经济发展的历程看,户籍制度对中国社会产生了两方面影响:一是户籍制度导致城乡之间,城市人口与农村人口之间巨大的社会鸿沟,造成农业人口与非农业人口之间事实上的不平等,制造了城乡分离的“二元户籍结构”(万川,1999);另一方面,户籍制度服从于各种国家利益的更广泛的经济和政治制度,成为社会管理的行政基石(吴开亚、张力,2010),它把个体利益与国家利益、个人生活与政府管理直接关联起来,使国家政策与政府管理直接影响到了个体的利益和个人生活的轨迹。显然,户籍制度的存在给中国社会带来广泛的影响。

在经济福利领域,由于没有当地城市户口,农民工难以得到当地城市政府提供的补贴、福利及更好的就业机会。城市政府为实现新的经济发展,常常以户籍制度及其他有关规定作为控制工具,促使农民工到城市居民不愿去的行业、干城市居民不愿干的活,把农民工排斥在一级劳动力市场之外;并在政策上区别对待,城市下岗失业职工可以得到很多政策优惠,而农民工则很难得到(王美艳,2005)。因此,客观上农民工相对于城市居民在经济上处于不利地位。实证研究表明,在控制个人特征和行业后,城镇就业人口的人均收入一般高于农村外出务工人口,表明在城镇劳动力市场上不同户籍就业人口在经济福利方面被区别对待(金成武,2009),甚至在克服样本选择性偏差后,这种差异依然显著(魏万青,2012;万海远、李实,2013;吴晓刚、张卓妮,2014)。此外,地方政府在政策执行上倾向于从地方经济增长考虑更多维护资本的利益,由此形成的中国农民工劳动体制给城市和工业企业家提供了缩减成本、任意剥削的机会(范芝芬,2013),严重损害了农民工的经济、身心等诸多方面的劳动权益。

值得注意的是,户籍分割除了影响到农民工的经济福利外,还影响到他们的社会资本存量,但目前这方面的研究还不多。林南认为社会资本在不同群体中同样存在不平等性,由于在一定的社会中不同的社会群体处于不同的社会经济地位,而历史进程或制度建构为不同的社会经济地位提供了不同的机会,这些不同社会结构上优势或劣势使不同的群体在获得社会网络资源上产生了差异(Lin N,2000)。基于美国社会的实证研究表明,白人的社会网络规模和多样性高于西班牙裔,更高于黑人(Marsden,1988);甚至在社会网络资源最为贫乏的黑人内部,不同社会经济地位的黑人也存在差异,如生活在城市中的黑人拥有更多参与城市组织的机会(Martineau,1977),而黑人精英往往通过参加教堂礼拜和俱乐部获得更多的社会网络资源(Drake,1965)。从以上分析可知,社会资本存在结构性的差异,优势阶层在社会资本占有上更具优势。

当前国内对社会资本不平等的研究还较少。程诚和边燕杰(2014)通过对“春节拜年网”的分析证实农民工的社会资本存量显著低于城市居民。由于工作目标和工作方式的限制,农民工很难参与到一些社会网络中去。农民工外出打工是为了挣钱,在缺乏福利的情况下,他们更愿意把时间投入到工作,在加班中获得更多的报酬(刘林平、张春泥、陈小娟,2010),同时大多数农民工往往居住在远离市区的工业区中,空间上出现居住区分割(陈钊等,2012)。此外,与城市居民相比,频繁的换工作,居无定所等高流动性特征也使农民工缺乏参与社会组织的动机。这些因素都使农民工丧失参与各种组织团体及其活动的机会和兴趣。

当然,这种社会资本的差异也可以从社会信任方面进行解释。农村往往被认为是熟人社会,农村居民更偏向于信任那些与自己有血缘和地缘关系的人(费孝通,2006;翟学伟,2006),当农村人来到城镇打工时就进入了由大量流动人口构成的陌生人社会,由于他们的交往半径更多局限于血缘和地缘关系范围,所以在城市社会交往中,他们很难建立起同那些陌生的人和组织的信任。

(三)户籍分割与城市政府信任及其中介作用机制

根据上述户籍分割的经济、社会后果可知,农民工与城市居民相比在各方面都处于劣势地位。那么这种劣势地位是否会影响他们对政府的信任?关于社会结构与政府信任,Howell和Fagan (1988)指出美国的政治信任研究长期忽视了种族差异的影响,他们引入了一种政治现实模型(the political reality model),这个模型假定政府给予黑人的待遇没有白人好,同时还假定黑人缺乏政治权利,因此黑人处于劣势的政治现实决定了他们对政府的低信任度。基于1984年的美国全国数据和一个黑人当市长并执政8年的地方城市数据,他们从正反两面证实了黑人对政府的信任度显著低于白人(Howell&Fagan,1988)。Lee和Glasure (2002)基于1995年世界价值观调查的韩国数据研究也发现,自认为利益受损的韩国人对政府明显持否定态度。这些研究表明,处于劣势的群体对政府的信任度会低于优势群体。基于以上论述,本文提出假设1:户籍性质对城市政府信任具有显著影响,具体而言,农民工对城市政府的信任度显著低于城市居民(H1)。

需要注意的是,上述研究隐含着一个前提,即某个地位身份群体是否信任政府取决于政府对待他们的方式。也就是说,地位身份对政府信任的影响受到政府施政表现的间接影响。就中国而言,农民工在城市受到普遍歧视,有研究显示在利益受损时,他们不相信政府会维护他们的权益(刘林平、郭志坚,2004)。简言之,户籍赋予城乡职工不同的待遇和机会,城市政府在政策执行上更多偏向城市居民,农民工因其农村户籍身份而遭到普遍歧视。根据前文所述可知,城市政府对城市居民的就业保护政策使农民工更多从事下层职业,而职业地位低和社会保障的缺失又使城乡居民在收入上存在严重的不平等。这种利益上的劣势在很大程度上会降低他们对城市政府的信任度。就此,本文提出假设2:制度绩效在户籍性质与城市政府信任的关系中起中介作用(H2)。

具体而言,本文把制度绩效操作为职业地位、收入和主观政府绩效评价三个指标,形成三个推论:职业地位在户籍性质与城市政府信任的关系中起中介作用(H2a);收入在户籍性质与城市政府信任的关系中起中介作用(H2b);主观政府绩效评价在户籍性质与城市政府信任的关系中起中介作用(H2c)。

此外,针对政府信任的第二个解释路径,本文认为也可以从社会资本方面考虑农民工对政府的信任度是否会显著低于城市居民。根据前文所述,农民工进入城市,由于其农村熟人社会文化的规范导致他们在城市社会交往的低信任度,以及因城市工作的社会结构丧失参与城市社会组织网络的机会和动机。因而在城市生活中,他们可能要么不了解城市政府,不与城市政府打交道;要么因为缺乏斡旋调解的中介机制,在危机时刻与城市政府产生激烈的矛盾冲突。刘林平等人(2011)对广东省2011年发生的潮州古巷事件和增城新塘事件的调查表明,外地民工普遍对本地人和政府不信任,又没有社工组织从中斡旋是发生农民工群体性利益抗争事件的重要诱因。换言之,进入城市的农民工由于缺乏相应的城市社会资本,他们很难建立对城市政府的信任,据此提出假设3:社会资本在户籍性质与城市政府信任的关系中起中介作用(H3)。

根据前文所述,本文把社会资本操作为社会信任、正式组织活动参与和民间团体活动参与三个指标,也形成三个推论:社会信任在户籍性质与城市政府信任的关系中起中介作用(H3a);正式组织活动参与在户籍性质与城市政府信任的关系中起中介作用(H3b);民间团体活动参与在户籍性质与城市政府信任的关系中起中介作用(H3c)。

综上所述,本文尝试建立图2所示“户籍性质与城市政府信任研究的理论模型”,试图通过农民工和城市居民的数据资料,并采用中介回归分析方法检验模型成立与否。

图2 户籍性质与城市政府信任研究的理论模型

三、数据、变量与分析策略

(一)数据来源

为完成教育部2013年度哲学社会科学重大课题攻关项目“户籍限制开放背景下促进农民工中小城市社会融合的社会管理和服务研究”(13JZD018),项目课题组于2014年6-8月在山东泰安、肥城,陕西咸阳、兴平,江苏常州、武进,浙江金华、义乌,贵州遵义、凯里和广东广州等7省13个市(区)对农民工和城市居民进行了较大规模的问卷调查。此次调查,把农民工界定为农业户籍,跨县区(乡镇)流动,非正规大专及以下学历的进城务工者;城市居民界定为调查点当地非农户籍、年满18周岁者。在抽样方法方面,以往国内对农民工的调查主要采用配额抽样,为改进抽样方法,此次调查引进了被访者驱动抽样(Respondent-Driven Sampling,简称RDS)(唐纳德·特雷曼,2012)。刘林平、范长煜和王娅(2015)对样本做了评估,此次农民工RDS抽样获得了具有代表性的样本。城市居民采用分层抽样法。具体步骤是:首先确定街道和社区,每市至少调查2个街道,每个街道调查5~10个社区,每个社区至少调查5个人;然后在社区根据户籍名单随机抽取,并对空户、不在家、拒访等情况做了相应处理。此次调查总共回收问卷3454份,废卷120份,有效问卷3334份,有效问卷率为96.53%,其中农民工问卷2017份,城镇居民问卷1317份。本研究中居民样本只保留有工作的城市居民,并在数据处理过程中去除有缺失值的样本,最终进入分析的样本为2782个。

(二)变量设置及描述分析

本文的数据既包括客观变量,也包括主观感知量表,为保证数据质量有必要对各个变量的测量和处理进行详细说明。

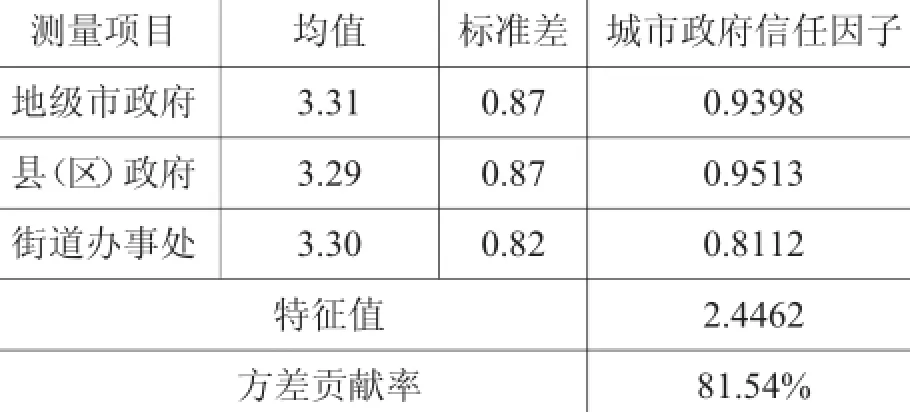

1.因变量:城市政府信任

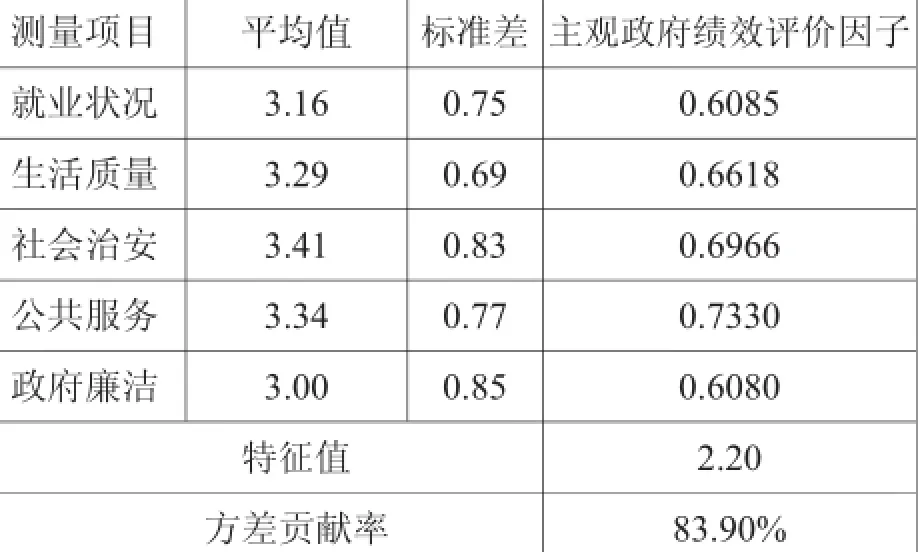

对于被访者的政府信任程度,本文采用了该问项:“在本市,您对下列机构的信任程度如何?”评估项为:“很不信任”、“不太信任”、“一般”、“比较信任”、“非常信任”,依次赋予1至5等评分。被评估的机构包括:社区居委会、街道办、县(区)政府、市政府(地级)、省政府和中央政府。本研究主要关注农民工与城市居民对城市政府的信任,地方城市政府包括地级市(区)政府、县(区)政府、街道办事处。为获得一个综合城市政府信任变量,本研究采用因子分析法将3个政府信任项目转化为一个城市政府信任因子。测量城市政府信任3个项目的KMO系数为0.663,总体Bartlett球形检验卡方值为6476.335(df=3,p<0.000),测量项在0.000水平上显著相关,符合因子分析的要求。因子分析产生一个公因子,命名为“城市政府信任”,该公因子的累积方差贡献率为81.54%(见表1)。

表1 城市政府信任的因子分析

2.自变量、中介变量与控制变量

本文的自变量是户籍性质,根据户籍类型把被访者分为城市居民和农民工。样本中城市居民占29.08%,农民工占70.92%。

本文的中介变量包括职业地位、收入、主观政府绩效评价、社会信任、正式组织活动参与和民间团体活动参与等6个变量。先看主观政府绩效评价,本文采用因子分析处理该变量。问卷中有针对被调查城市的综合测评量表,内容包括“就业状况”、“生活质量”、“社会治安”、“公共服务”和“政府廉洁”,回答项按李克特量表分为“很差”、“较差”、“一般”、“较好”和“很好”5个等级,依次从低到高赋值1至5分。量表评估表明,5个测量指标的KMO系数为0.80,总体Bartlett球形检验卡方值为4291.420(df=10,p<0.000),测量项在0.000水平上显著相关,较好地满足因子分析的要求。因子分析模型解释总方差的83.90%,最终获得1个公因子,命名为“主观政府绩效评价”,如表2所示。

表2 主观政府绩效评价的因子分析

其他客观中介变量设置如下。职业地位根据迈克尔·豪特(2012)的《流动表分析》对被访者所填职业进行分类编制,最终分为两组,一组是上层职业,另一组是下层职业。收入采用被访者2013年家庭年收入为测量指标。社会信任采用量表“您对下列人员的信任程度如何”中对“陌生人”一项的回答,选项包括“很不信任”、“不太信任”、“一般”、“比较信任”和“非常信任”,依次分别赋予1~5的5等评分,本研究把该变量视为连续变量使用。关于两个组织活动参与变量,本文采用问项“最近3个月是否参加过下列组织的活动”,相应的组织包括中共党组织、共青团、工会、同乡会和非政府组织。其中,把参与了中共党组织、共青团和工会活动的设置为“正式组织活动参与”,至少参加一个组织活动为一组,没有参加任何活动为一组;把参与了同乡会和非政府组织的设置为“民间团体活动参与”,至少参与过一个团体活动为一组,没有参与任何活动为一组。

在影响政府信任的控制变量中,本文选择了年龄、性别、婚姻、教育和党员身份等基本人口学特征,这些变量在不同的研究中均有使用,并对政府信任或多或少有显著影响,此外还会控制地区变量。

(三)分析策略

本文采用中介分析法。近年来中介分析方法又有了不少新的发展,温忠麟等人(2014)对这些进展做了总结,本文将根据他们总结的流程对户籍分割与地方政府信任之间是否存在中介作用进行检验。下列回归方程描述了中介分析中变量间的关系。

在方程(1)中,c为自变量X对因变量Y的总作用效果;方程(2)中,a为自变量X对中介变量M

的作用效果;在方程(3)中,b为控制自变量X后,中介变量M对因变量Y的作用效果,而c'为控制中介变量M后,自变量X对因变量Y的直接作用效果;e1~e3为回归残差。根据温忠麟等人(2014)提供的中介效应检验流程,首先要检验户籍分割对地方政府信任的回归系数c是否显著;其次判断户籍分割对职业地位、家庭年收入、主观政府绩效评价、社会信任、正式组织活动参与、民间团体活动参等6个中介变量的回归系数a是否显著,以及这6个中介变量对地方政府信任的回归系数b的显著性;最后,根据户籍分割对地方政府信任的直接效应c'的显著状况,进一步判断假定的6个中介变量在户籍分割与地方政府信任之间是否存在中介作用。

以往的中介分析仅有一种效应,即中介效应;但新近发展的中介分析方法提出在自变量与因变量之间的关系中增加第三个变量进入分析会出现三种相似的机制,分别是中介效应(mediation effect)、混淆效应(confounding effect)和遮掩效应(suppressing effect)。MacKinnon(2000)对这三种效应之间的差异做了细致区分。具体而言,中介效应变量和混淆效应变量均可以减少自变量与因变量之间的总效应。两者的区别在于,中介效应变量处于自变量与因变量的因果链条上,而混淆效应变量在两者之间不必然是因果关系,例如年龄可能会混淆年收入和癌症发生率之间的关系,年长的人收入高同时癌症的发生率也高,如果认为收入与癌症发生率之间存在正向相关关系,就忽视了年龄对两者的混淆。遮掩效应与前两种效应相反,它会增加自变量与因变量之间的总效应,也就是说,控制遮掩变量后自变量对因变量的作用力会变大。本研究将以温忠麟等人(2014)在《中介效应分析:方法和模型发展》一文所建议的中介作用检验程序进行检验,具体流程见该文。

四、描述分析与假设检验

(一)描述分析

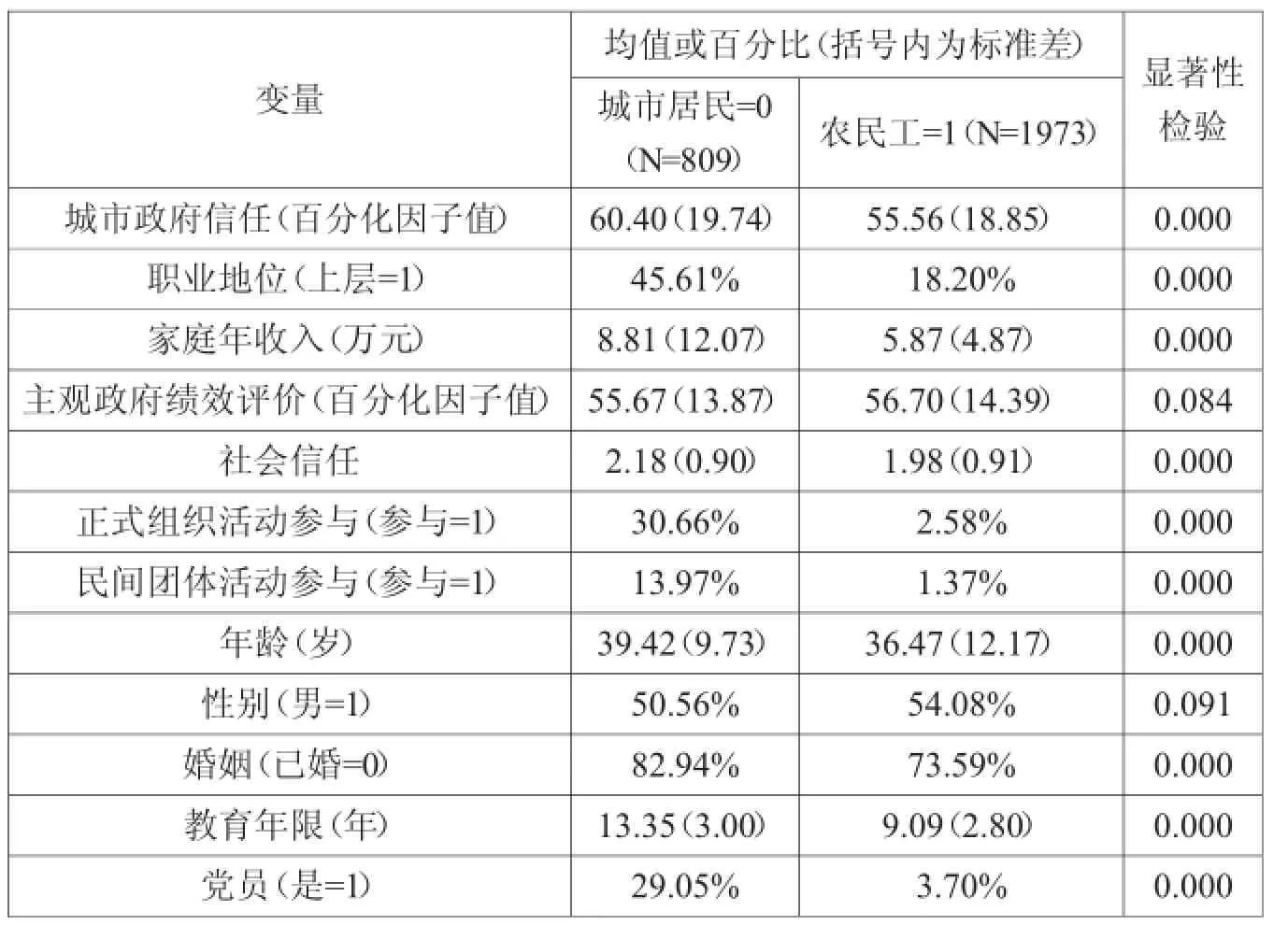

各变量的具体赋值和描述情况见表3。从表中可知,农民工的城市政府信任度因子值为55.56,低于城市居民的60.4。从职业地位看,城市居民以上层职业居多(占45.61%),农民工获取上层职业的不到两成,存在明显的职业隔离。家庭年收入方面,农民工比城市居民低2.94万元。虽然在职业和收入方面,城市居民占优势,但农民工对政府绩效的主观评价却比城市居民高。在社会信任方面,城市居民对陌生人的平均信任度高于农民工,但两者对陌生人的信任都处于“不太信任”水平。也就是说,无论农民工还是城市居民的社会信任度都比较低,且差异很小。在组织活动参与方面,正式组织和民间团体的活动参与,农民工均明显低于城市居民。可以说,农民工在两类组织中的参与度几近于无(前者为2.58%,后者为1.37%)。此外,在控制变量中,农民工的平均受教育程度比城市居民低4年多,入党的比例也非常低。显著性检验表明,除了主观政府绩效评价和性别,其他变量均在0.000水平上有显著差异。

从以上描述分析可知,无论在经济还是社会领域,城市中存在明显的户籍分割现象。与城市居民相比,农民工在各方面都明显处于劣势地位,这与农民工的政府信任低于城市居民相一致,且两者在多方面存在显著差异。

(二)假设检验

1.户籍性质与城市政府信任关系检验

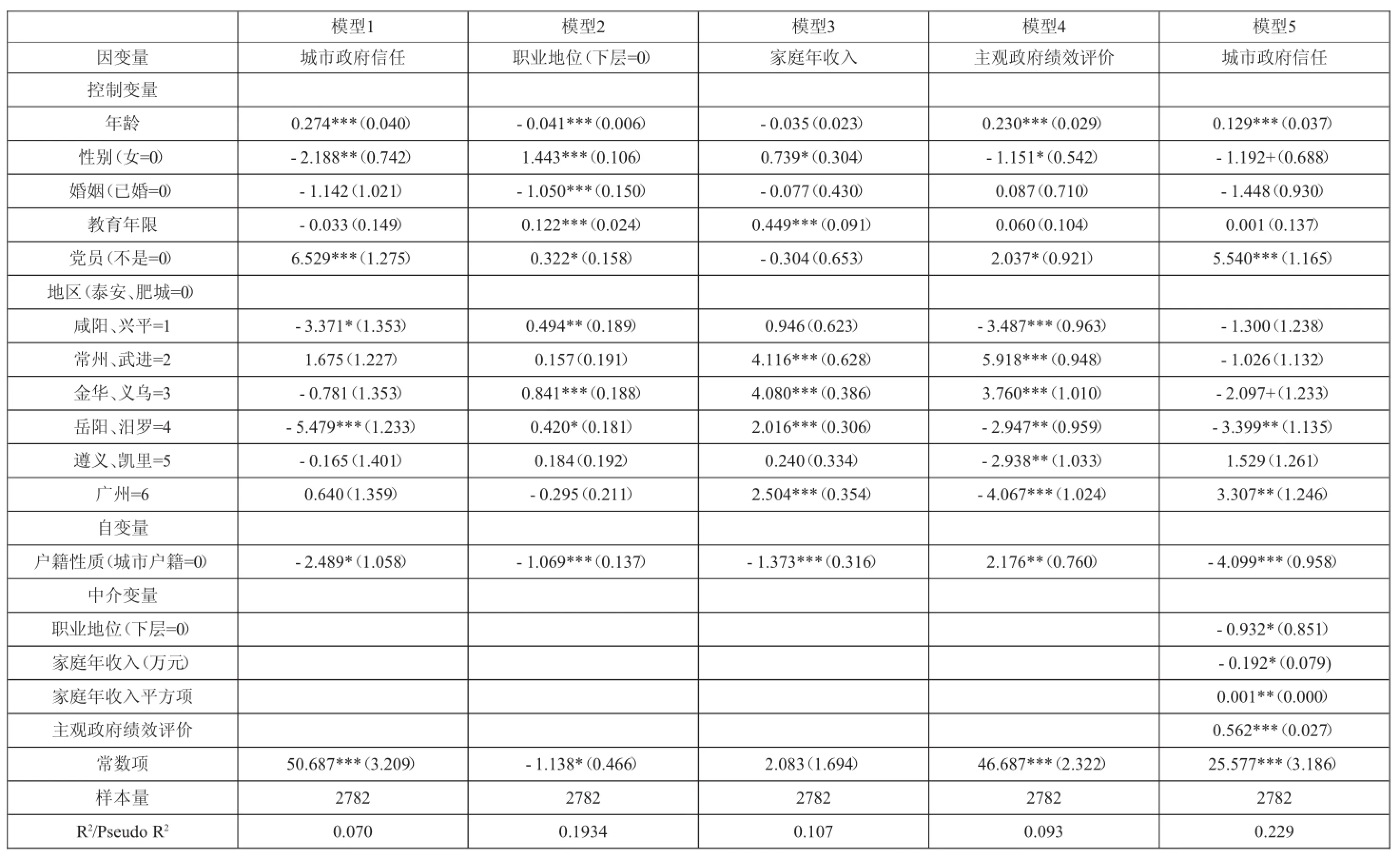

表4中模型1显示了户籍性质对城市政府信任的OLS稳健回归结果。从表中可知,在控制年龄、性别等变量后,户籍性质对城市政府信任具有显著的负向影响。也就是说,农民工对城市政府的信任程度显著低于城市居民,假设H1得到验证。

2.制度绩效的中介效应检验

根据中介分析步骤,第二步检验户籍性质对3个制度绩效变量是否存在显著影响,回归结果见表4。从表中可知,户籍性质对职业地位、家庭年收入和主观政府绩效评价都有显著影响。具体而言,农民工的职业地位显著低于城市居民(见模型2),家庭年收入也显著低于城市居民(见模型3),但农民工对政府的绩效评价显著高于城市居民(见模型4)。也就是说,虽然农民工的职业地位低、家庭收入低,但在主观认知上却对政府在就业、治安等管理方面所做的工作颇为认可。

第三步检验3个制度绩效变量对户籍性质和城市政府信任的关系是否存在中介效应。模型5表明,职业地位、家庭年收入和主观政府绩效评价均对城市政府信任存在显著影响,此外,收入平方项的结果表明,家庭年收入对政府信任的影响呈开口向上的正U型模式,即低收入和高收入群体比中等收入群体的城市政府信任度高。

在职业地位、家庭年收入和主观政府绩效评价的间接效应显著情况下,需要进一步考察模型5中户籍性质对城市政府信任的直接效应c'的显著性以及3个中介变量的间接效应ab与c'的符号方向。从模型5可知,户籍性质的直接效应c'显著,但根据MacKinnon等人(2000)关于中介效应和遮掩效应(suppressing effects)的判断方法,可知职业地位、家庭年收入和主观政府绩效评价对户籍性质和城市政府信任的间接效应性质不是“中介效应”,而是“遮掩效应”。具体表现为,一方面职业地位、家庭年收入和主观政府绩效评价等变量的间接效应ab均为正号,与户籍性质的回归系数c'负号相反;另一方面户籍性质对城市政府信任的总效应c(-2.489)(见模型1)的绝对值小于直接效应c' (-4.099)的绝对值。如何理解这种“遮掩效应”现象?

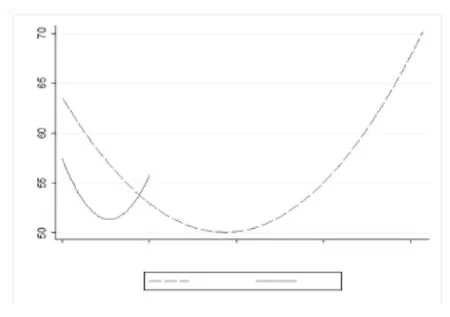

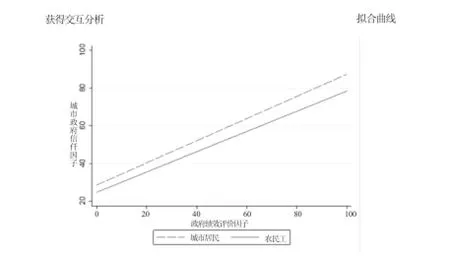

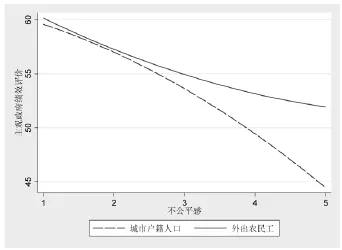

图3显示了职业地位同户籍性质交互作用对城市政府信任的影响。从图中可知,农民工的城市政府信任度低于城市居民,同时上层职业者的城市政府信任度低于下层职业者;当农民工进入上层职业时,农民工的城市政府信任度进一步降低,且下降速度比城市居民还快。与此类似,从图4可知,随着家庭年收入的上升,城市政府信任形成了先下降后上升的正U型趋势,但农民工的U型曲线开口明显比城市居民窄。就是说,在曲线下降阶段(农民工90%的被访者家庭年收入在10万元及以下,城市居民90%的被访者家庭年收入在15万元及以下),家庭收入越高,农民工对城市政府的信任度下降比城市居民快。图5的主观政府绩效评价与城市政府信任的拟合曲线显示,城市居民的曲线斜率大于农民工的,亦即随着主观政府绩效评价的提高,城市居民对政府的信任度提升快于农民工,于是主观政府绩效评价的提高也会扩大两者的城市政府信任度差异。由此可见,在没有控制职业地位、家庭年收入和主观政府绩效评价的情况下,农民工与城市居民的城市政府信任度差异被遮掩了,一旦控制两个变量,两者之间的差异旋即扩大。

上述检验结果表明,H2a、H2b和H2c的中介效应假设不成立,职业地位、家庭年收入和主观政府绩效评价等变量在户籍性质与城市政府信任之间的作用机制不是中介效应,而是遮掩效应,控制这些变量后,会显著扩大农民工与城市居民之间的政府信任度差异。

3.社会资本的中介效应检验

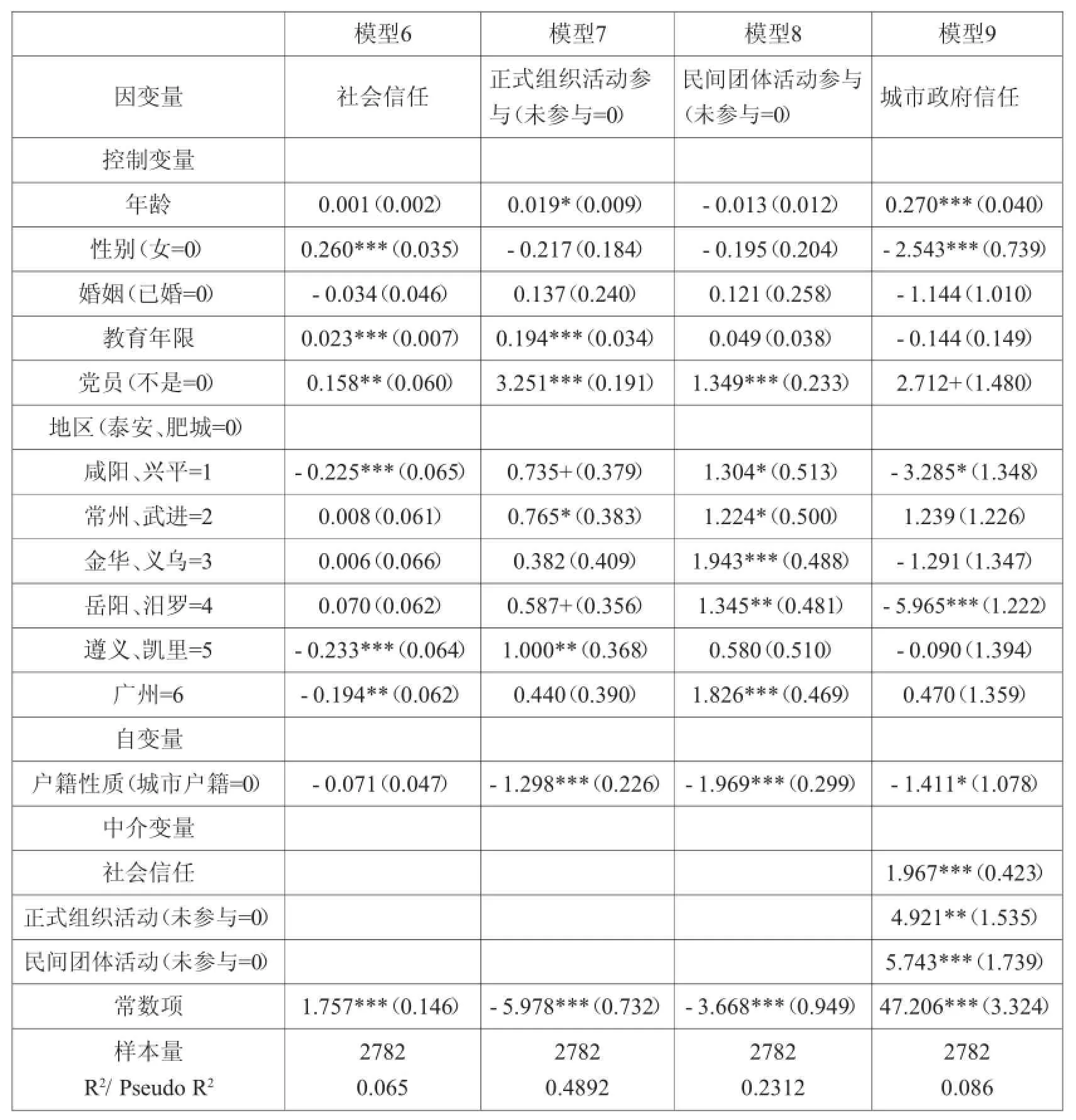

本文的社会资本变量包括社会信任、正式组织活动参与和民间团体活动参与等3个变量,回归结果见表5。

表3 各变量赋值及描述(N=2782)

从表5可知,户籍性质对正式组织活动参与和民间团体活动参与均呈显著的负向影响(见模型7和模型8)。就是说,农民工在城市中参与各种组织或团体的活动均显著低于城市居民,进一步从社会组织网络参与角度验证了农民工与城市居民之间的社会资本不平等。模型6表明,户籍性质对社会信任没有显著影响,说明社会信任的户籍差异没有得到验证。

表4 户籍性质、制度绩效与城市政府信任的稳健回归结果

结合第二步中户籍性质对正式组织活动参与和民间团体活动参与的显著性检验结果可知,两个变量对城市政府信任的间接效应ab显著,而社会信任的间接效应ab需要通过Bootstrap法加以检验(温忠麟等,2014)。MacKinnon(2004)研究认为偏差校正的百分位Bootstrap法(bias-corrected Percentile bootstrap)在检验中的统计功效最高。通过bootstrap法抽样1000次,计算得到ab的估计值为0.002,95%置信区间为(0.001,0.003),置信区间不包含0,且双尾检验显著(p=0.006),结果表明社会信任在户籍分割与地方政府信任之间的间接效应显著,假设H3a成立。

再看,模型9中户籍性质的直接效应c'(-1. 411)显著,同时c'分别与正式组织活动参与和民间团体活动参与的间接效应ab符号相同,皆为负号。由此可以判断正式组织活动参与和民间团体活动参与在户籍性质与城市政府信任之间存在部分中介效应,效应水平显著。就影响水平看,民间团体活动参与的对城市政府信任的影响(5.743)高于正式组织活动参与(4.921),同时前者的间接效应(|-11.308|)大于后者(|-6.387|)。换言之,民间团体活动参与在提升城市政府信任上的作用大于正式组织活动参与,缺乏参与民间团体活动的机会对农民工的城市政府影响较大。

上述社会资本变量的中介效应检验结果表明,假设H3a、H3b和H3c得到了支持。整体上,社会资本在户籍性质和城市政府信任之间起部分中介效应。

图3 城市政府信任的户籍性质与职业

图4 家庭年收入对城市政府信任

图5 主观政府绩效评价对城市政府信任拟合曲线

四、结论与政策含义

(一)基本发现与讨论

(1)农民工对城市政府的信任度显著低于城市居民。样本分析发现,农民工对各级城市政府的平均信任评分均低于城市居民,且随着政府级别的降低这种信任度差异不断扩大,具体表现为,平均信任度差异从地级市政府的0.12上升到街道办事处的0.35,回归分析确证了这一差异的显著性。

(2)农民工与城市居民在职业地位、家庭年收入、主观政府绩效评价、正式组织活动参与和民间团体活动参与等方面存在显著差异。描述分析表明,农民工仅有18.2%的人获得了上层职业,而城市居民占有上层职业的比例近46%;农民工2013年的家庭年收入比城市居民低2.94万元。社会参与方面,农民工仅有不到3%的人参与了中共党组织、共青团和工会等正式官方组织举办的活动,而城市居民的比例近31%,两者的差距悬殊;民间团体活动的参与也存在类似情况,农民工的参与率为1.37%,城市居民的参与比例则有13.97%。显然,在城市中存在明显的户籍隔离问题,农民工在经济发展和社会参与中受到了普遍歧视。虽然如此,农民工对政府绩效的评价却显著高于城市居民。

(3)值得关注的是,职业地位、家庭年收入和主观政府绩效评价三个变量在户籍性质与城市政府信任之间不表现为中介效应,而是遮掩效应。回归分析表明,职业地位越高,城市政府信任越低;主观政府绩效评价越高城市政府信任度越高;家庭年收入对城市政府信任的作用呈正U型模式。从整体上看,制度绩效在户籍性质和城市政府信任之间起遮掩效应,控制这些变量会显著扩大农民工与城市居民之间的政府信任度差异。

(4)社会信任、正式组织活动参与和民间团体活动参与对户籍性质和城市政府信任之间的关系存在部分中介效应。回归分析表明,正式组织活动和民间团体活动的参与可以显著提高民众的城市政府信任度,但农民工在城市被排斥在党组织、共青团、工会、同乡会和NGO等正式和非正式组织之外,成为他们对城市政府信任度显著低于城市居民的重要原因,尤其是民间团体活动参与机会的缺失。社会信任方面,虽然农民工与城市居民没有显著差异,但社会信任的提高可以缩小两者的城市政府信任度差距。

表5 户籍性质、社会资本与政府信任的稳健回归结果

本文考察了微观层面上的制度绩效和社会资本变量在户籍性质与城市政府信任之间的作用机制。从研究结论可以看出,社会资本变量对城市政府信任具有积极影响,这与帕特南为代表的文化解释学派的认识相一致,农民工对城市政府不信任部分原因就在于他们在城市的社会资本缺失,导致他们在与政府互动中缺乏直接或间接的有效沟通渠道,尤其是民间团体活动参与机会的缺失影响较大。

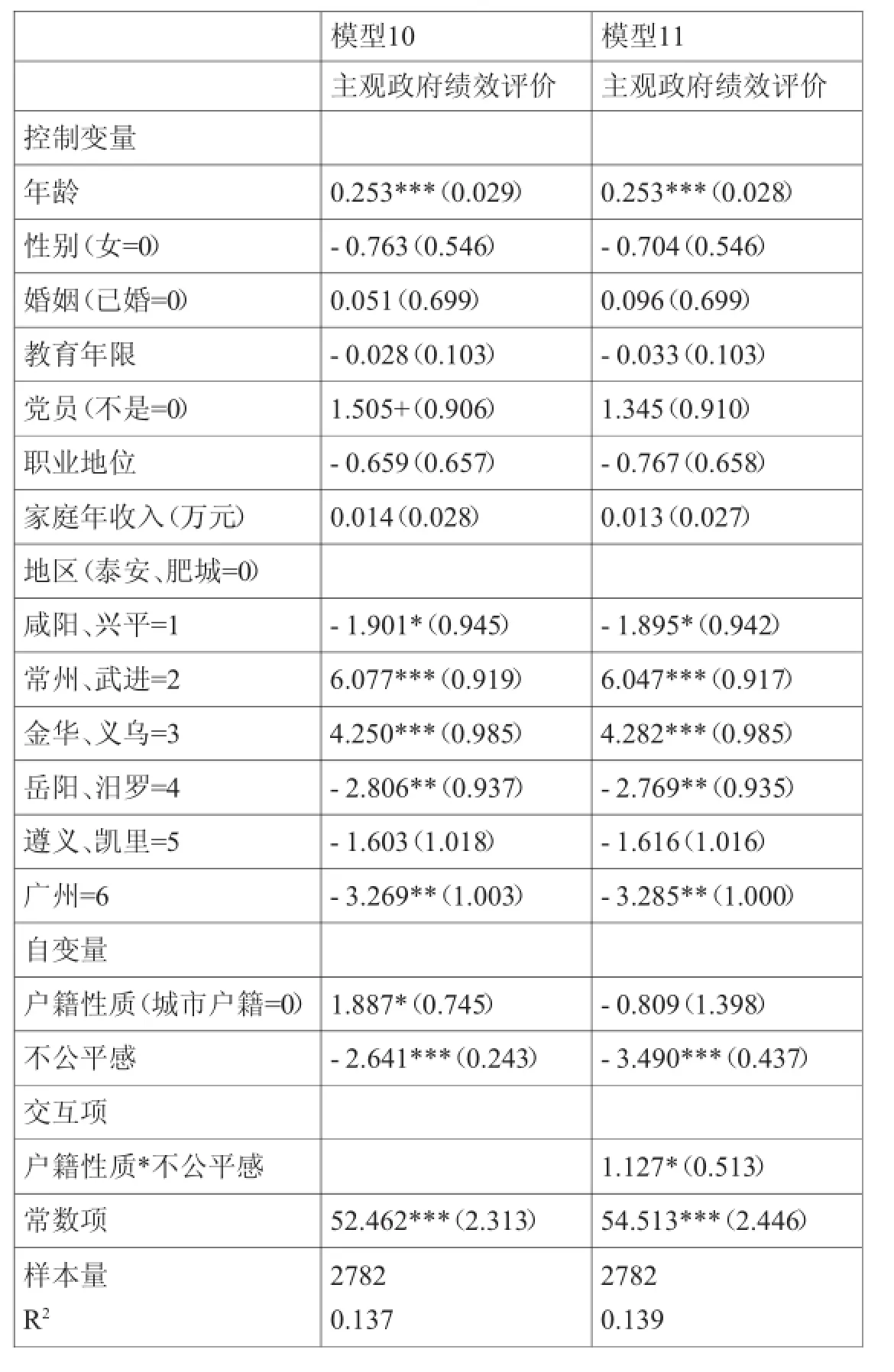

职业地位、家庭收入和主观政府绩效评价等对城市政府信任的影响大概可以从相对剥夺感角度进行解释。拥有上层职业和较高家庭收入者可能对公共服务的需求大、要求高,权利意识强烈,同相关政府部门接触的机会多,因此城市政府不能满足其需求进而降低信任度的可能性很大;进一步说,当农民工进入上层职业,获得更多收入时,由于户籍分割的存在,城市政府不能满足公共服务需求的相对剥夺感将会更加强烈,进而导致信任度更大幅度的降低。与此类似,从相对剥夺感看,农民工的主观政府绩效评价高于城市居民,可能与农民工评价的参照对象有关,他们更可能是与过往的生活经历相比较,而不是当下的打工城市生活。笔者以不公平感对主观政府绩效评价做调节分析发现,随着不公平感的上升,城市居民的政府绩效满意度下降幅度比农民工大(见附表和附图)。也就是说,在其他条件相同的情况下,农民工对政府的公共服务供给及质量的敏感度较城市居民迟钝,因此他们的城市政府信任度随主观政府绩效满意度提高而上升的速率会慢一些。

(二)政策含义

以往研究表明,农村居民的政治信任显著高于城市居民(盛智明,2013;Yang Q,Tang W.,2010),④但本研究发现农民进入城市打工后,其政府信任度反而低于城市居民。无疑,忽视这种负面转变很可能对当前及未来很长一段时间内的城镇化进程带来不利影响。本文从制度绩效和社会资本两个方面解释了这种转变的原因,这些发现具一定的政策意义。

(1)农民工在进入上层职业后,不仅与城市居民信任度差异扩大,而且在农民工群体内上下层职业之间的差异也比城市居民内部要大。家庭收入也存在类似的情况。从农民工内部差异大于城市居民内部差异看,城市政府应该在现有入户政策的设计和实施基础上扩大和加快对那些具有上层职业、家庭收入较高的农民工入户,缓解这部分农民工的信任危机;而要消弭农民工与城市居民之间的信任差异,仍要通过所有农民工的市民化才能实现。

(2)由于主观政府绩效满意度的提高可以明显提高城市政府信任度,同时这也是农民工与城市政府机构的直接互动,所以城市政府应该设置一些公共服务满意度评价机制,允许农民工对城市政府机构的服务进行评价。其好处是,一方面可以反映农民工对政府部门服务的满意度,监督各部门的工作表现;另一方面可以通过积极改进服务提升农民工对政府的满意度,进而提高其信任度。

(3)正式组织和民间团体活动的参与都有助于提升城市政府信任度,但当前农民工在这些组织中的活动参与率极低;因此,一方面城市党组织、共青团和工会等正式组织应该深入到农民工群体中开展活动,帮助他们解决问题,协调他们与其部门、组织和群体的关系;另一方面同应该开放、鼓励和引导同乡会、联谊会和NGO等城市民间团体的发展,为农民工参与组织活动提供更多机会。路易斯·芒福德在《城市是什么?》一文中明确指出,城市生活的一个重要特征就是“不同团体通过经济合作得以维持,其性质或者是共同自治的,或者是被公开管理的”,“正是在城市中,人们表演各种活动并获得关注,人、事、团体通过不断的斗争与合作,达到更高的契合点。”(芒福德,2006:3)。芒福德所揭示的城市本质,其启示是显而易见的,把占据城市人口构成重要组成部分的农民工排除在城市组织团体活动之外,无疑违背了城市发展的基本规律。

(感谢南京大学刘林平教授、吴愈晓教授、毕先进、王开庆、朱艳婷、李潇晓、陈立娟、蒋和超以及华东理工大学孙中伟博士和中南大学雍昕博士等同仁的指导和帮助。作者文责自负。)

注释:

①除上述说明外,本文还比较了以往政府信任的测量研究,发现本次调查的农民工和城市居民对政府信任分布情况表现出一贯的“央强地弱”态势,与以往的国内调查发现相一致(Li,Lianjiang.,2004;胡荣,2007,2011;肖唐镖、王欣,2010;符平,2013,高学德、翟学伟,2013),也表明这种测量方式具有很高的效度。

②在本文中,需要注意区别城镇常住人口、城镇人口和农民工等概念。城镇常住人口是指长期居住于城镇的人口,包括城镇户籍人口和外来非户籍人口。城镇人口仅指具有本地城镇户籍的人口,不包括外来城镇户籍人口。农民工属于城镇常住人口,但没有城镇户籍。

③本文关注的是农民工和市民对城市政府的信任,所以仅在政府机构层面上进行讨论。

④这里需要注意,盛智明(2013)和Yang等人(2010)研究的是政治信任,其内容包含了中央至地方各级政府及相关的行政、事业机构,这与本文单纯的城市政府信任有一定的差异。

附表不公平感与主观政府绩效评价的调节作用模型

注:显著性水平:+p<0.10,*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001。

[1]奥兰多·帕特森.自由反对民主国家:论美国人不信任的历史根源与当代根源[A].马克·E·沃伦.民主与信任[C].吴辉译.北京:华夏出版社,2004.

[2][3]程诚,边燕杰.社会资本与不平等的再生产——以农民工与城市职工的收入差距为例[J].社会,2014,(4).

[4]费孝通.乡土中国[M].上海:上海人民出版社,2006.

[5]高学德,翟学伟.政府信任的城乡比较[J].社会学研究,2013,(2).

[6]李爱民.中国半城镇化研究[J].人口研究,2013,(4).

[7]刘林平,郭志坚.企业性质,政府缺位,集体协商与外来女工的权益保障[J].社会学研究,2004,(6).

[8]刘林平,张春泥,陈小娟.农民的效益观与农民工的行动逻辑——对农民工超时加班的意愿与目的分析[J].中国农村经济,2010,(9).

[9]刘林平,郑广怀,孙中伟.劳资矛盾的升级与转化[J].中国社会科学内部文稿,2011b,(6).

[10]刘林平,范长煜,王娅.被访者驱动抽样在农民工调查中的应用:实践与评估[J].社会学研究,2015,(2).

[11]路易斯·芒福德.城市是什么?[J].知识分子论丛,2006,(1).

[12]金成武.城镇劳动力市场上不同户籍就业人口的收入差异[J].中国人口科学,2009,(4).

[13]马得勇.政治信任及其起源——对亚洲8个国家和地区的比较研究[J].经济社会体制比较,2007,(5).

[14]迈克尔·豪特.流动表分析[M].上海:格致出版社,2012.

[15]盛智明.社会流动与政治信任[J].社会,2013,(4).

[16]唐纳德·特雷曼,陆瑶,齐亚强.人口数据收集的新方法[A].梁在.人口学[C].北京:中国人民大学出版社,2012.

[17]万川.当代中国户籍制度改革的回顾与思考[J].中国人口科学,1999,(1).

[18]万海远,李实.户籍歧视对城乡收入差距的影响[J].经济研究,2013,(9).

[19]王春光.农村流动人口的“半城市化”问题研究[J].社会学研究,2006,(5).

[20]王美艳.城市劳动力市场上的就业机会与工资差异[J].中国社会科学,2005,(5).

[21]汪汇,陈钊,陆铭.户籍,社会分割与信任:来自上海的经验研究[J].世界经济,2009,(10).

[22]魏万青.户籍制度改革对流动人口收入的影响研究[J].社会学研究,2012,(1).

[23]温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014,(5).

[24]吴开亚,张力.发展主义政府与城市落户门槛:关于户籍制度改革的反思[J].社会学研究,2010,(6).

[25]吴晓刚,张卓妮.户口、职业隔离与中国城镇的收入不平等[J].中国社会科学,2014,(6).

[26]谢桂华.“农转非”之后的社会经济地位获得研究[J].社会学研究,2014,(1).

[27]翟学伟.熟人社会阻碍现代化进程[J].人民论坛,2006,(05B).

[28]Brehm J,Rahn W.Individual-Level Evidence For the Causes and Consequences of Social Capital[J].American Journal of Political Science,1997,41(3):999-1023.

[29]Citrin J.Comment:The Political Relevance of Trust in Government[J].American Political Science Review,1974,68(03):973-988.

[30]Drake C.The Social and Economic Status of the Negro in the United States[J].Daedalus,1965:771-814.

[31]EastonD.ARe-Assessmentofthe Concept of Political Support[J].British Journal of Political Science,1975,5(04):435-457.

[32]Erikson,Erik H.Identity:Youth and Crisis[M].New York:W.W.Norton and Company,1968.

[33]Gilley B.The Determinants of State Legitimacy:Results For 72 Countries[J].International Political Science Review,2006,27(1):47-71.

[34]Hall P A.Social Capital in Britain[J]. British Journal of Political Science,1999,29(03):417-461.

[35]Hetherington M J.The Political Relevance of Political Trust[J].American Political Science Review,1998,92(04):791-808.

[36]Howell S E,Fagan D.Race and Trust in Government Testing the Political Reality Model[J]. Public Opinion Quarterly,1988,52(3):343-350.

[37]Inglehart R.Modernization and Postmodernization:Cultural,Economic,and Political Change in 43 Societies[M].Princeton,NJ:Princeton University Press,1997.

[38]Jackman R W,Miller R A.A Renaissance of Political Culture?[J].American Journal of Political Science,1996:632-659.

[39]Coleman J S,Coleman J S.Foundations of Social Theory[M].Harvard University Press,1994.

[40]Job J.How Is Trust in Government Created?It Begins At Home,But Ends in the Parliament[J].Australian Review of Public Affairs,2005,6(1):1-23.

[41]Kampen J K,De WalleSV,BouckaertG. Assessing the Relation Between Satisfaction With Public Service Delivery and Trust in Government.the Impact of the Predisposition of Citizens Toward Government On Evalutations of Its Performance[J].Public Performance& Management Review,2006,29(4):387-404.

[42]Keele L.Social Capital and the Dynamics of Trust in Government[J].American Journal of Political Science,2007,51(2):241-254.

[43]LawrenceRZ.IsItReallyTheEconomy,Stupid?[M].in Joseph S.Nye,Jr.,Philip D.Zelikow,and David C.King,Ed,Why People Don’t Trust Government,Cambridge,MA:Harvard University Press,1997.

[44]Lee A R,Glasure Y U.Political Cynicism in South Korea:Economics Or Values?[J].Asian Affairs:An American Review,2002,29(1):43-58.

[45]Levi M,Stoker L.Political Trust and Trustworthiness[J].Annual Review of Political Science,2000,3(1):475-507.

[46]ZhuL.TheHukouSystemofthePeople's Republic of China:a Critical Appraisal Under International Standards of Internal Movement and Residence[J].Chinese Journal of International Law,2003,2(2):519-566.

[47]Lin N.Inequality in Social Capital[J].Contemporary Sociology,2000,29(6):785-795.

[48]Mackinnon D P,Krull J L,Lockwood C M. Equivalence of the Mediation,Confounding and Suppression Effect[J].Prevention Science,2000,1(4):173-181.

[49]Mackinnon D P,Lockwood C M,Williams J. Confidence Limits For the Indirect Effect:Distribution of theProductandResamplingMethods[J].Multivariate Behavioral Research,2004,39(1):99-128.

[50]Mansbridge J.Social and Cultural Causes of Dissatisfaction With US Government[J].Why People Don’T Trust Government,1997:133-153.

[51]Marsden P V.Homogeneity in Confiding Relations[J].Social Networks,1988,10(1):57-76.

[52]Martineau W H.Informal Social Ties Among Urban Black Americans:Some New Data and a Review of the Problem[J].Journal of Black Studies,1977,8(1):83-104.

[53]McallisterI.TheEconomicPerformanceof Governments[M].in Pippa Norris,Ed,Critical Citizens:Global Support For Democratic Government,Oxford University Press,1999.

[54]MillerAH.PoliticalIssuesandTrustin Government:1964—1970[J].American Political Science Review,1974,68(03):951-972.

[55]Miller,Arthur,and Ola Listhaug.Political Performance and Institutional Trust[M].in Pippa Norris,Ed,Critical Citizens:Global Support For Democratic Government,Oxford University Press,1999.

[56]Mishler W,Rose R.Trust,Distrust and Skepticism:Popular Evaluations of Civil and Political Institutions in Post-Communist Societies[J].The Journal of Politics,1997,59(02):418-451.

[57]Mishler W,Rose R.What Are the Origins of Political Trust?Testing Institutional and Cultural Theories in Post-Communist Societies[J].Comparative Political Studies,2001,34(1):30-62.

[58]Newton,K.and P.Norris.Confidence in Public Institutions:Faith,Culture,Or Performance[M].in S.Pharr andR.Putnam,Ed,DisaffectedDemocracies,Princeton: Princeton University Press,2000.

[59]Nye,JosephS.Jr.Introduction:theDeclineof Confidence in Government.[M].in Joseph S.Nye,Jr.,Philip D.Zelikov&David C.King,Ed,Why People Don’t Trust Government,Cambridge,MA:Harvard University Press,1997.

[60]Paxton P.Is Social Capital Declining in the United States?a Multiple Indicator Assessment 1[J]. American Journal of Sociology,1999,105(1):88-127.

[61]Putnam R D,Leonardi R,Nanetti R Y.Making Democracy Work:Civic Traditions in Modern Italy[M]. Princeton University Press,1994.

[62]Putnam R D.Bowling Alone:the Collapse and Revival of American Community[M].Simon and Schuster,2000.

[63]Rothstein B,Uslaner E M.All For All:Equality,Corruption,and Social Trust[J].World Politics,2005,58 (01):41-72.

[64]Silver A.Friendship and Trust As Moral Ideals:An Historical Approach[J].European Journal of Sociology,1989,30(02):274-297.

[65]TianjianShi..CulturalValuesandPolitical Trust:a Comparison of the People's Republic of China and Taiwan[J].Comparative Politics,2001,33(4):401-419.

[66]Torcal,Mariano and Jose R.Montero.Facets of Social Capital in New Democracies[M],in Jan Van Deth,Marco Maraffi,KenNewtonandPaulWhiteley,Eds.,SocialCapitalandEuropeanDemocracy.London:Routledge,1999.

[67]YangQ,TangW.ExploringtheSourcesof InstitutionalTrustinChina:Culture,Mobilization,Or Performance?[J].Asian Politics&Policy,2010,2(3):415-436.

(编辑:部娜)

D668

A

1009-4997(2016)03-0098-13

2016-05-15

范长煜(1985-),男,南京大学社会学院博士生,研究方向:劳工研究。

本文为教育部2013年度哲学社会科学重大课题攻关项目“户籍限制放开背景下促进农民工中小城市社会融合的社会管理和服务研究”(批准号:13JZD018)的阶段性成果之一。