组织间合作网络构建:基于多主体参与的公共服务供给模式创新研究

李洪佳

组织间合作网络构建:基于多主体参与的公共服务供给模式创新研究

李洪佳

(天津外国语大学涉外法政学院,天津300204)

公共服务多主体参与供给是当今全球范围内公共服务供给的一大趋势。近几年来,中国在公共服务的供给中也注重采取多主体参与供给的方式。从表面上看,政府已经注意到了发挥其他主体在公共服务供给中的作用并将他们吸纳到公共服务的供给中,但不同供给主体间的合作水平滞后。有效地提供公共服务不仅需要多元主体参与,还需要各个主体间有效互动产生相乘效果。构建良好的供给主体间的关系成为公共服务有效供给的内生要求。组织间网络理论作为分析组织间关系的重要理论与公共服务的多主体参与具有内在的逻辑契合性,可以在多主体参与供给的基础上建立不同主体间的组织间合作网络。组织间合作网络的构建应从网络的行动者和网络关系两个方面着手,包括行动者的选择和网络结构的设计。网络行动者的选择应考虑网络供给主体的目标、过去的合作关系及网络行动者的资源。不同的网络行动者在合作供给公共服务的过程中应形成一种政府主导的网络结构。

公共服务;多主体供给;组织间网络;网络行动者;网络结构

公共服务的有效供给不仅关系到是否能满足公众的需求而且还关系到社会的稳定。公共服务的有效供给主要取决于两个变量,一是经济能力;二是制度安排。[1]解决公共服务供需矛盾需要财力的支持,但更需要供给模式的创新。20世纪后期以来,整个社会都呈现多元化的趋势,甚至社会生活的任何一个层面都朝着多元化的方向运动。极端复杂化与多样化是当今世界的特征,其中权力分散而不是集中;任务趋同而不是细化或者分化。随着人的自我价值的提高,人的个性也越来越多元化和个性化,要求更多的自由和个性化的服务而不是一体化的服务,要求更高质量和更广范围的服务而不是满足于一般服务,主动提出自己的服务需求而不是被动地接受政府提供的服务。传统的政府供给公共服务提供的是满足大多数人需求的公共服务,提供以一种规格来适应一切的服务,这使它不能对人们的这种公共服务需求的变化做出及时有效的反应。人们的公共服务需求的改变需要变革公共服务供给的政府单方主体的供给模式,发展多元的公共服务供给主体,加强政府与私人部门、社会组织等的合作。随着市场经济的不断完善和社会组织的发展成熟,中国开始注重其他主体在公共服务供给中的作用并将他们吸纳到公共服务的供给中。多主体参与的公共服务供给模式在中国有其必然的生成逻辑,而且也发挥了一定的作用,但也存在着一定的缺陷。我国的多主体参与的公共服务供给只是强调公共服务供给中的多方参与,但却无法给出多方主体参与的具体框架,试图整合政府、市场和社会组织等多种力量,却缺少明确的操作规程。从表面上看,政府已经注意到了发挥其他主体在公共服务供给中的作用并将他们吸纳到公共服务的供给中,但由于相互之间信任的匮乏以及政府职能转变不到位,他们之间缺少有效的互动及治理性资源的交换。有效地提供公共服务不仅需要多元主体参与,还需要各个主体间有效互动产生相乘效果。本文通过组织间网络理论的引入,提出通过构建公共服务的组织间合作网络供给来促进不同供给主体间的互动,并且从网络成员的选择和网络结构的形成等方面对组织间合作网络的构建提供了建议。

一、组织间网络的含义

网络作为一种结构形态在企业管理的领域非常的流行。随着信息技术的发展,网络组织作为一种不同于科层组织和市场组织的组织形态因其能产生较高的组织绩效而备受关注。随着对网络组织研究的不断发展,组织间网络成为分析组织间关系的重要理论。组织间网络的研究主要有三个方向:

(1)新经济社会学派从社会关系嵌入性的视角来研究组织间网络的问题。格兰诺维特(M. Granovetter)在威廉姆森研究的基础上提出“在把秩序引入经济生活中时,企业间的社会关系比市场和等级制思路所假定的更为重要,而企业内部的权威不是那么重要。一种平衡的和对称的论证需要关注在市场关系中的权力和企业内部的社会联系。必须对权力关系加以关注,免得我们强调的社会关系在市场中的润滑作用使我们忽视这些关系在冲突行为中的作用。”[2]他认为经济行动是嵌入在持续的个人关系网络的,而不是由分裂成原子的个人完成的。如果没有相互信任,任何两个主体间都不可能开展交易的。[3]布莱恩·乌兹(Brain Uzzi)作为组织行为学派的代表也是从社会关系嵌入的视角来研究组织间网络的。不过,他的研究与格兰诺维特不同。他认为格兰诺维特的论点虽然有效地解释了在经济行动的经济学图式和社会结构图式之间的差异,但还不能具体地说明社会关系如何作用于经济交换。社会关系有时促进经济交换,有时阻碍经济交换,经济行动嵌入在持续的社会关系中的基本观点,还存在着理论上的不确定的缺陷。因此他的研究主要是为了提出一种对嵌入性可能多样的明确说明。[4]

(2)众多学者从组织变革的实践角度,依从交易成本经济学理论,在三重维度基础上具体研究单个网络组织形式如合资企业、分包制企业和战略联盟等的治理。柯诺克(David Knoke)等讨论了战略联盟的建构、执行和结果。他们认为成功的战略联盟需要依赖不同组织间的有形的物质资本和无形资本的投入。无形资本包括组织间的适应能力、信任程度及组织平衡共同利益与自身利益的能力。成功的战略联盟不仅为联盟双方提供了有形的物质资本所带来的收益,而且还能使联盟双方可以以不同的方式调整和控制商业关系。[5]古拉蒂(Ranjay Gulati)利用生物制药、汽车行业和新材料等领域在1970年到1989年所公布的企业数据对这些行业中的企业联盟进行研究,指出企业联盟中的成员因为重复联系能够产生组织间的信任,信任是企业联盟治理机制的重要组成部分。信任在企业的相互交易过程中发挥重要的作用。信任不仅能节约交易成本,而且还赋予企业联盟一定的灵活性,使它能迅速适应不断变化的环境,从而实现那些利用契约无法实现的联盟关系。[6]

(3)在四重维度上探讨组织间网络。琼斯(Candace Jones)等通过引入供给稳定条件下的需求不确定性、人力资产专用性中的定制化交易、时间压力下的任务复杂性和网络成员间的频繁性交易构建出交易的四重维度,以探讨组织间网络的交易环境平台。他认为结构嵌入是组织间网络的协调机制的基础。因为结构嵌入扩散提高协调自主组织的价值和规范,它扩散了关于组织行为和战略的信息。因此,结构嵌入允许网络成员在需求不确定性下使用隐含的开放式合同来进行复杂的定制化交易。它使利用限制性进入、文化范围、集体制裁和名誉等机制来协调和保障交易成为可能。[7](P937)

本文在综合其他学者研究的基础上认为组织间网络包括两方面的内容:一方面组织间网络是一种新的治理,强调多元主体的参与互动。网络是由多个组织组成的相互依赖的结构形式也是一种用来交换信息、资源、承诺和信任的沟通渠道,其中任何一个组织都不是其他组织的下级机关,网络成员间的关系不是通过正式的命令建立的;另一方面组织间网络指的是多元主体的关系嵌入的交易模式,强调不同行动主体之间的交换关系的治理,与社会学中的网络含义相似。

具体来说,本文主要借鉴张紧跟对组织间网络的研究,将组织间网络定义为一些相关的组织之间由于长期的相互联系和相互作用而形成的一种相对比较稳定的合作结构形态,这样组织群就可以通过集体决策、联合行动来生产产品或服务,以便更迅速地适应不断变化的技术和市场环境,并提高自身竞争力。[8]组织间网络中的每一个网络行动者之间都是相互依赖的,因此他们之间不存在严格的界限。为了实现网络的整体目标,网络成员间需要相互作用和交换资源。他们的相互作用和资源交换是建立在相互信任和共同规则的基础之上的,而且在相互作用的过程中,他们仍保留其自主的地位。组织间网络的治理机制也不同于适用于等级组织的科层治理机制或者市场中的市场治理机制。组织间网络的最主要的贡献就在于强调根据成员间的关系网络来整合不同成员的行为,从而提供了一种新的治理机制即网络治理。

就网络治理而言,坎迪斯·琼斯等认为网络治理指的是通过组织间的长期稳定的伙伴关系来协调组织的行为。这种长期的合作关系不仅能够减少组织间的投机行为,而且还有利于组织间的资源和信息交换。[7](P913)组织间网络的形成,一方面来自外部的压力,比如组织的外部环境发生了变化需要组织与其他的组织建立纽带来应对这种变化;另一方面来自内部的动力,比如组织间的社会关系网络推动了组织间网络的形成。网络作为一种组织形式超越了传统的对组织的狭义的定义,不再将组织的研究集中于组织内部结构的调整与边界的界定,而是将组织的变革与创新放到更为广阔的环境中来探讨组织间相互联结的模式。

二、组织间网络对于公共服务多元供给的适用性

随着组织间网络的兴起,有些学者开始注意到了组织间网络对公共行政领域的启示作用和借鉴意义。鲍芳修将组织间网络应用到地方政府间合作管理公共危机中。他认为公共危机管理超越了单个政府的能力范围,任何地方政府都不可能拥有达成目标所需的所有条件,因此,地方政府在公共危机管理领域更需要通过组建组织间的网络来与其他政府合作。他还提出为了保证组织间网络在公共危机管理中运行的效率,应建立健全地方政府间合作的法律体系,完善中央的宏观政策环境,成立并完善政府组织网络间的信任机制,加强地方政府间互动平台的建设。[9]郭雪松等通过对2008年华南雪灾的案例分析指出我国政府在跨域的应急管理中存在着“碎片化”的问题。这主要是因为我国条块分割的管理体制导致不同的专业部门隶属关系不同、管理层级复杂和多头指挥。针对我国政府在跨域应急管理中存在的问题,郭雪松提出通过实现科学、合理的组织间网络的构建来完成不同政府部门的信息和资源的整合从而提升跨域危机治理的水平。[10]虽然学者们已经注意到了组织间网络在公共行政领域的作用,但将组织间网络应用到公共服务的合作供给中的研究较少。仅有的研究也只限于分析公共服务组织间合作网络供给的优点。比如,诸大建、李中政主要研究了网络化供给模式与政府主要依靠自身的公共部门提供公共服务相比所具有的优点,比如可以提高政府部门的行政效率,降低公众的成本等。[11]曹军辉、刘智勇认为网络化供给可以提升公共服务的绩效,因为公共服务网络化供给模式创新了公共服务供给的结构和机制,优化了公共服务的制度,提高了公共服务的公平性和回应性。[12]学界缺少对组织间网络在公共服务合作供给中的适用性和公共服务组织间网络如何构建的研究。

随着服务型政府的提出,政府开始把提供公共服务放在首位,不断加大对公共服务的财政投入,并开展与私人部门和社会组织的合作。公共服务多元合作供给为解决我国公共服务供给中存在的问题找到了出路,但在合作的过程中需要新的理论在细节和微观层面促进合作关系的发生和发展,以期达到最佳的合作效果。组织间网络作为回应时代要求的一种新的公共管理理论,以多元合作主体之间的交换关系而不是行动主体本身为研究视角,不仅吸收了交易成本经济学的部分研究成果而且还融合了社会网络理论,从本质上看其既包含了合作的价值理性又为合作的实现提供了机制因而具有工具理性,因此更符合我国公共服务供给的实践。组织间网络与公共服务的多主体参与供给具有内在的逻辑契合性。[13]

1.组织间网络为合作主体间关系的建立提供了论证

公共服务的多主体参与供给要想提高公共服务供给的效率、取得更好的供给效果,就必须重视建立不同供给主体间的良好的关系,使不同的供给主体间能够优势互补、扬长避短。组织间网络以网络的视角来分析组织间的关系。它强调网络成员间的交易活动是嵌入在他们的社会关系中的,主张通过网络成员间的密切关系来促进合作。网络成员关系是决定组织间网络绩效的重要影响因素。由此,组织间网络的这种以网络的观点来看待不同的行动主体间的关系实际上为不同供给主体间应发展良好的关系提供了有力的论证。

2.组织间网络为合作主体的行为提供了新的模式

网络是一种介于企业与市场的中间组织形态。直到20世纪80年代,随着学者们对组织间关系研究的不断深入,它才作为一种新的组织形态引起人们的注意。网络组织结构的最大特点是扁平化。公共服务的多主体参与供给需要摒弃传统的政府垄断供给模式,并形成不同供给主体间相互合作的局面。具体来说,不同供给主体间的地位平等;不同的供给主体间存在相互依赖关系,任何一方供给主体都无法单独提供公共服务,需要与其他的供给主体进行资源的交换;不同的供给主体应通过合作实现各自的目标。组织间网络模式对克服供给主体间的地位不平等,避免不同的供给主体间的零和博弈具有重要的意义。

3.组织间网络为合作主体间关系的维持提供了解释

组织间网络的核心问题是使不同的网络成员齐心协力、优势互补、形成“1+1>2”的合作效应。所有的网络成员都是组织间网络的利益相关者。他们都应分享网络治理的权力,通过相互互动和协调来共同实现网络的目标。在实现网络整体目标的前提下,不同的网络成员能够获得那些依靠自身的力量所不能获得的合法收益。当网络成员发现网络参与并没有给他们带来他们所期望的收益,甚至比独自工作的收益还少时,他们会选择退出网络。公共服务多元供给中的供给主体具有独立的地位,有着自身的利益追求。合作关系能否维持很大程度上取决于他们是否获得期望的合作收益。组织间网络对分析供给主体间关系的维持具有强有力的解释作用。

三、公共服务组织间合作网络供给的内涵

正如上文所介绍的组织间网络与公共服务的多主体参与供给具有内在的逻辑契合性。公共服务的多主体参与供给要想取得更大的绩效,就必须重视并着力构建不同供给主体间的良好的关系。这与组织间网络所认为的组织间关系是决定组织绩效的关键因素不谋而合。公共服务的多主体参与供给强调不同供给主体间的相互合作、资源互补,摆脱传统的高高在上的全能政府的观点。组织间网络作为组织互动的理论框架,强调多元主体间的平等互动,因此可以用来优化不同的供给主体间的关系。公共服务的多主体参与供给需要不同供给主体间的信息共享和责任共担。组织间网络中的网络治理机制强调在网络成员的互动与相互调适中实现网络目标,因此可以用来指导不同的供给主体间的互动关系。本文提出将组织间网络应用到公共服务的多主体参与供给中形成一种新的公共服务供给模式——组织间合作网络供给。公共服务的组织间合作网络供给是指自主的多元主体(包括政府、私人部门、社会组织和公民)基于资源的相互依赖形成一种稳定的组织间网络,并在组织间网络所建构的关系模式下通过协同政府的管理及网络成员间的水平融合的互动来共同供给公共服务的一种服务供给模式。具体来说该模式主要包括以下内容:

(1)自主的多元主体参与。公共服务的网络化供给模式倡导政府、私营部门、社会组织和公民各自发挥自己的优势共同参与公共服务的供给。多元的主体参与通过整合不同的知识、技能和信息可以提高公共服务供给的效率。但各供给主体在公共服务的供给中仍保持自己的自主性。他们既是网络化供给中的一元供给主体同时又保留自己的自主的身份。自主不仅意味着自由,还意味着自我负责。他们不受任何由上级委任的行动者的控制,即使是政府。政府作为网络供给的一方主体与其他的供给主体处于平等的地位,它不能以命令的方式将自己的意志强加给其他供给主体。网络化供给模式要求不同的供给者从网络整体的视角来看待问题,通过相互协商来确定整体的供给目标并解决冲突,从而既实现了供给主体的目标又实现了网络的目标。虽然供给主体数量的增加有利于实现对于各供给主体行为的立体调整机制,但是也产生了优先秩序不明确、效率低下等问题。在一个多主体参与的公共服务供给过程中,将具备不同资源、知识、信息、价值和规则的多个主客体进行有效连接,减少对抗性或非合作性的博弈,降低整体的交易成本,需要由一个作为中间者和协调者的主导组织对网络进行管理。因此公共服务的组织间合作网络供给的第二个特点就是政府的管理。

(2)政府的管理。政府的管理有两层含义,一是有一个整体性政府,二是整体性政府发挥着管理者的角色。公共服务的组织间合作网络供给的核心问题是围绕一个特定的问题如何形成一致行动。为了获得满意的结果,不同的供给主体之间需要相互合作。但这并不是一件容易的事情。虽然不同的供给主体之间存在着持久的依赖关系,但在合作的过程中关于成本和收益如何分配会存在着冲突。因此公共服务的网络化供给受到相互依赖关系和目标利益多样化之间的张力的困扰。尽管供给主体在相互作用的过程中形成的规范对张力可以起到一定的缓解作用,但张力的解决需要一定的管理战略,即通过一个管理者来推动不同供给主体之间的有效合作。网络管理者不是公共服务网络化供给模式的指挥者或领导者,只是扮演着协调者和推动者的角色。无论是公共部门还是私人部门都有可能成为网络管理者。这取决于他们所拥有的资源及在网络中的位置。公共服务的组织间合作网络供给中虽然没有任何一方供给主体处于支配地位,但这并不意味着资源在不同的供给主体间平等分配。政府作为公共服务的组织间合作网络供给中的一个行动者,虽然注重与其他部门的合作,但因其掌握的独一无二的资源,比如客观的预算和大量的专业人员、对权力的垄断等,在公共服务的组织间合作网络供给中处于特殊地位,常常扮演着公共服务组织间合作网络供给的管理者的角色。政府的管理并不是把政府放在一个高于其他供给主体的位置,它与其他供给主体的地位平等。只不过因为政府掌握着独特的资源,所以赋予它在提供公共服务的过程中协调不同供给主体目标的权力和为不同供给主体间的合作提供制度规范的权力。政府管理包括制度的和战略的两个方面。制度上政府应为不同主体间的合作和协调提供各种机制。战略上政府的主要作用在于为不同的供给主体制定共同的目标。政府管理的前提是有一个以公众需要为目的、关注民主价值和公共利益的整体性政府。[14]单靠政府与社会网络互动的服务外包并不能解决公共服务供给的全部问题,“当一个刻板而又封闭的政府官僚结构与一个私人公司签订一份服务合同的时候,公民仍然是通过一条狭长孤立的渠道接受服务。”[15]

(3)关系嵌入的组织间网络。公共服务的组织间合作网络供给不仅需要不同的主体参与到公共服务的供给中,更主要的是通过这些不同的主体形成组织间网络来保证公共服务供给的效率和效益。组织间网络是相关的组织通过长期的相互联系而形成的一种稳定的合作结构形态,是一种激励人们为集体贡献的非正式的制度安排。制度是一种管制结构,它能够约束人们的投机行为从而为集体行动的开展提供保障。组织间网络作为一种非正式的制度“是互惠的,行动者间由于拥有相对不变的关系与互动形式,因而会努力去实现共同的利益。网络乃根据彼此同意的规则,故可降低信息与交易成本,又可在行动者之间建立彼此的信任以降低不确性及背叛的风险。”[16]

(4)水平融合的互动机制。达尔和林德布洛姆指出有四种协调形式:多头政治、科层制、市场和协商。多头政治是民主代表的形式,是指通过多种力量组成的多头政治来进行统治,其核心是制约政治领导人的行为。科层制是官僚组织的主要协调方式,通过自上而下的行政命令和层级结构来进行协调。在以科层为协调机制的组织中,组织成员之间是一种上下级的等级关系,上级可以通过权力来协调成员的行为导向权力所确立的方向。市场的协调是通过价格杠杆来发挥作用。市场作为一种协调机制在亚当斯密那里得到了很好的论证。他认为在市场中任何一个人或者企业的行为都是双向调适的,市场就像一只看不见的手在供给和需求方面做出调整。协商则是通过行动者之间的商议形成互动来调整行为。公共服务的组织间合作网络供给主张社会组织和私营部门不再只是依附于政府,而是形成与政府的“合作——合伙”的平等关系。在合作的过程中,他们仍然保留自己的利益和自主性。他们通过相互协商来制定共同的规则并解决成本和收益的分担问题。

随着社会经济的发展,人们对公共服务的需求越来越多样化和个性化。为了解决公共服务供给中存在的问题,实现公共服务的高效供给,本文认为公共服务的供给应构建公共服务的组织间合作网络供给模型。正如我们前文所界定的网络是指由一些关系联结的行动者。网络的特点是由它的行动者和他们之间的关系决定的。行动者可以是个人、团队,也可以是组织。这些行动者之间因为相互依赖而产生的持续的互动形成了特定的关系。这些关系把行动者联系起来,可以是有导向的,也可以是无导向的。因此供给网络的建构应从网络的行动者和网络关系两个方面着手,包括行动者的选择和网络结构的形成。

四、组织间合作网络的网络行动者选择

正如菲利普·库珀(Phillip J.)所观察的那样:“整个网络只能与其最弱的组成部分一样强。”[17]这就使得每一个网络成员的选择都非常重要。供给网络不是一个封闭的系统,发起者有权决定谁可以加入、谁不能加入。供给网络会发现,许多潜在的新成员都向自己伸出橄榄枝。这是件好事,这表明供给网络在某个重大事件发展过程中的中心地位正得到越来越多的认可。但并不是所有的潜在成员都可以成为供给网络的成员。供给网络的构建应有效地选择必要的网络行动者。网络行动者的选择要求识别并整合对于实现网络目标至关重要的人力和资源(比如资金、专业技能和权力等)。这就需要评估和分析潜在的网络参与者的技能、知识和资源。行动者的选择对供给网络的绩效具有重要的影响,因为资源,比如资金、信息和专业技能可以作为网络的整合机制。如果网络行动者的选择是基于对潜在参与者的正确地确认基础上的,而且这些潜在的参与者愿意贡献他们资源,那么公共服务供给网络会带来较高的绩效。但网络成员并不是永久不变的。即使网络已经开始运作,但如果发现供给网络中包含了不合理的行动者或资源,我们也可以开除这些不合理的参与者。

网络行动者的选择受到各种因素的影响,而且分配给每一种因素的加权都要根据特殊的情况发生变化。有一些标准可以帮助选择合适的网络行动者。

(1)共同的目标。网络行动者选择的一个重要标准就是网络成员有着共同的目标。共同的目标有助于合作。“尽管合作关系包含了交换因素,但它的前提是互动双方必须有一个共同的目标或完成一个共同的任务,在此基础上才能形成合作关系。”[18]与人一样,组织也倾向于与那些与自己具有相似性的组织建立联系。组织间的相似性可以催生出信任关系。社会心理学早已发现人们往往更愿意相信那些与自己处在同一个群体中的人而不愿意相信那些来自不同群体的人。一个公司里的员工间也有类似的效应。知道某个人来自同一公司,这在某种程度上会使他或她更值得信任。因此要想保证长期持久的、互惠互利的关系,在选择网络行动者的时候就要关注目标的共享性问题。共同的目标使得网络行动者之间更能够产生信任,信任又使得网络行动者之间进行频繁的互动,频繁的互动反过来又能加强信任,从而形成一连串的连锁反应。所以,组织间合作网络的建构应选择具有共同目标的网络行动者。针对不同的供给目标,选择不同的供给主体。共同的目标是合作的前提。如果双方没有共同的目标,他们是不可能开展合作的。

(2)过去的合作关系。组织间如果在以往存在过合作关系,那么他们之间相对来说比较容易建立关系密切的合作关系。今天活动中的合作是将来合作的一种标示。通过不断富有成效的活动,一个人在与他人合作的趋向上建立了信任,即伯纳德·威廉斯(Bernard Williams)所说的“厚信任”。从当初的亲切合作开始,一个人走向了熟悉和较为重要的交换。这就是格兰诺维特曾经论述过的“将既存的社会关系转化为工具性使用”。既存的社会关系不仅有利于合作主体间建立信任,而且还可以降低合作主体间的管理成本。古拉蒂对这一观点进行了证明。[19]因此,在建构公共服务的组织间合作网络时应考虑网络成员过去是否存在一个印象良好的合作关系。政府在选择合作伙伴的时候应该选择那些在过去与其有过合作关系的社会组织和私人部门,并且还要考虑这些社会组织和私人部门在过去的合作关系中表现如何。

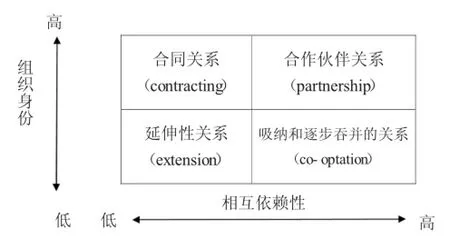

(3)网络行动者的资源。组织缺少满足自身需要的所有资源。单个组织可能缺少处理繁重的工作任务的能力。单个组织能够提供的服务的质量和类型也可能因机构的传统和专业化而受到限制。有时,组织由于受到空间位置的约束而不能服务于分散在一个较广领域的所有顾客。单个组织的工作人员可能缺少提供与当地的语言、文化和民族特征相适应的服务能力。资源交换理论认为当一个组织拥有对另一个组织来说有益但却不具备的资源或能力时,组织将会建立联盟。合作关系建立的一个主要动力就是获得实现目标所需要的但自己又不具备的关键性资源。当组织间存在着高度的资源相互依赖关系时,他们就会形成合作关系来获得自身所需的资源。组织间通过建立战略联盟使得组织可以获得隐性的知识、互补的技能、新的技术和提供超越组织能力限制的产品或服务的能力。[20]因此,在构建公共服务的组织间合作网络时应考虑行动者的地理位置和目标群体,或基于他们的经验或文化及语言能力等专业技能。私人部门与政府相比通常具有专业化的技术能力和多渠道的资金筹集途径,社会组织则具有丰富的社会资源。这些都是政府所不具备的。因此公共服务的合作供给应将这些供给主体纳入进来结成公共服务的供给网络,这些网络成员可以开展多种形式的合作。布林克霍夫(Brinkerhoff J.M.)对资源的依赖与行动者之间的合作进行了很好地论述。[21]

布林克霍夫的关系模型

因此,公共服务的组织间合作网络供给的构建应首先从社会中选择合适的供给主体参与到供给网络中,针对特定的供给目标,选择合适的供给主体。公共服务的有效供给需要多元主体的参与,但对于不同的供给目标和不同的公共服务需求,供给的主体往往也不同。公共服务的组织间合作网络供给构建的第一步就是为供给网络选择网络成员,对不同的供给主体进行选择和搭配,让合适的供给主体参与到公共服务的供给中。

五、组织间合作网络的网络结构设计

公共服务组织间合作网络供给的绩效不仅取决于单个的供给主体的服务供给绩效,还取决于网络中所有的供给主体相互协调和整合的有效性。组织间合作网络的主要作用就是通过整合不同的成员和他们拥有的资源、推动共同行动和相互学习从而及时有效地提供公共服务。如果网络化供给的所有成员效率低下,那么即使网络得到了很好的整合,网络化供给的效果也好不到哪里去。人们对这一点不会有任何的质疑。但人们往往忽视了它的对立面,即使所有的供给主体运转高效,但如果忽视了他们之间的协调与整合,网络化供给的绩效仍然是不理想的。因此网络化供给需要一种能够促进不同的供给主体相互整合的网络结构。网络结构与网络供给的有效性之间存在着密切的关系。普罗文(Keith G.Provan)和米尔沃德(H.Britnton Milward)通过对比四个社区的精神健康组织来分析网络结构和环境与供给网络有效性之间的关系。在他们的研究中,供给网络的有效性指的是顾客健康状况的改善和顾客满意度。他们的研究发现网络的有效性受到网络结构和环境的影响,比如网络的整合程度、外部控制和系统的稳定性等,认为如果分权的整合不会提高网络的效率,那么由一个机构主导的整合将会提高系统的有效性。而且外部的财政控制也会影响网络的有效性。他们认为政府的直接的、集权的和整合的外部控制会提高网络的有效性。还有一个因素也会影响网络的有效性即系统的稳定性。但系统的稳定性要与其他的因素结合才能发挥作用。[22]普罗文(Keith G.Provan)和塞巴斯蒂安(Juliann G.Sebastian)在普罗文(Keith G.Provan)和米尔沃德(H. Britnton Milward)的早期研究的基础上来研究供给者小群体之间的关系或子网络之间的关系对网络有效性的影响。虽然他们仍把顾客满意作为评价网络有效性的标准,但他们的研究与普罗文(Keith G.Provan)和米尔沃德(H.Britnton Milward)的研究不同,他们不是分析网络有效性与整个网络的整合程度之间的关系。他们的研究发现如果子网络之间有着更大的整合程度,即使整个网络的整合程度不高,仍然会有着较高的顾客满意度。[23]以上的研究虽然有所不同,但都关注网络结构和网络有效性之间的关系。在网络化供给模式的研究文献中,还有其他的一些学者也关注同样的问题。曼德尔(Myrna Mandell)和斯蒂尔曼(Toddi A.Steelman)在他们的研究中分析了结构的三个方面的特征会影响网络的有效性:(1)成员的导向,即成员对网络目标的承诺;(2)成员是如何被组织起来的,即成员之间联系的强度和相关成员被吸纳到网络中的程度;(3)期望的目标,即所涉及的问题的复杂性和成员希望改变的程度。他们认为一个有效的供给网络要求成员有共同的目标和密切的联系。密切的联系使成员意识到相互依赖的重要性并愿意为了共同的目标而调整自己的行为。同时有效的供给网络需要包括所有的利益相关者,“除非广泛的参与能够囊括所有的利益相关者,否则网络化供给的有效性会大打折扣。”[24]施耐德等(Mark Schneider et al.)也注意到了结构和网络化供给有效性的关系。他们认为网络治理中的各个成员间存在着高度的相互依赖关系。分权式的网络化的机构可以削弱正式的权力链条的作用,在成员间建立共同的愿景并维持一种信任关系。共同的愿景和信任会提高供给网络的效果。[25]

在设计有效的公共服务组织间合作网络的结构之前应先了解几种网络结构的类型。网络考察可以从子网和整体网两个层面来展开。前者描述的是一个人的社会关系网,而后者则描述了所有的行动者及他们之间的关系。我们这里所要研究的是整体格局网。普罗文(Keith G.Provan)等认为整体网的网络结构类型的划分有两个标准。第一个维度是网络中是否存在一个中介者。在一种极端情况下,网络完全由组成它的所有成员来进行管理。每一个网络成员通过与其他的网络成员相互作用来共同管理网络,从而形成了一个密集的、高度分权式的网络结构。在另一种极端情况下,网络中存在着一个中介者,网络成员间的直接联系很少。网络的管理是由网络中介者进行的。第二个维度是在存在网络中介者的网络中,网络中介者是网络成员之一还是网络的外部组织。依据这两个标准,他们将网络结构划分为三种类型[26]:

(1)共享型的网络结构(shared governance structure)。共享型的网络结构是最普遍的。它不存在一个独立的或专门的组织来对网络进行管理。网络的管理是通过网络成员间的定期的会面来进行的。所有的网络成员都参与到网络的决策和网络的管理中。他们自己管理网络内部的关系和与网络外部的关系,比如网络资助者、顾客之间的关系。尽管网络成员的组织规模、资源和能力可能不同,但他们参与决策的权力是平等的。只有所有的网络成员都平等地参与到网络的管理中,网络成员才会认可网络的目标。

(2)核心组织管理型的网络结构(lead organization structure)。在这种类型的网络结构中,所有的网络成员都在某种程度上共享网络的目标,同时也维持自身的目标。他们与其他的网络成员相互作用。然而,与共享型的网络结构不同,网络中所有的行为和关键的决策都是由网络管理者来进行协调的。网络管理者也是网络成员之一。它的主要责任在于对组织间网络进行管理并激励所有的网络成员尽自己最大的努力来实现网络的目标。核心组织管理型的网络结构因为网络管理者的管理可以解决共享型网络结构内在的复杂性和无序的状况,从而提高网络的效率。

(3)行政机构管理型的网络结构(network administrative structure)。该网络结构的最大的一个特点就是专门设立一个行政机构来管理网络及其运行。与核心组织管理型的网络结构相似,网络的行政机构主要负责管理和协调网络及其行为。它在协调网络行动和维持网络运行方面具有重要的作用。与核心组织管理型的网络结构不同的是,网络的行政机构并不是网络中的一员。在这种网络结构中,网络参与者之间可能会相互作用并共同努力来实现网络目标,但他们的行为及网络中重要的决策则是由一个专门设立的、独立的机构来进行协调的。

来源:Provan,K.G.and P.Kenis.Modes of Network Governanc:Structure,Management,andEffectiveness.Journalof Public Administration Research and Theory,2008,18(2):229-257。

公共服务的组织间合作网络供给是政府与其他的主体基于平等的互动共同提供公共服务。在提供公共服务的过程中虽然政府与其他主体处于平等的地位,但需要政府扮演协调者和整合者的角色。这是因为:

首先,组织间合作网络供给是多元的供给主体围绕资源相互依赖、信任和合作等概念来共同决策和行动从而满足特定的顾客群体。合作网络供给通过相互合作、信息共享和共同学习可以有效应对环境的变动和解决单个组织不能有效解决的问题。对于网络化供给而言,为了在相互依赖的情境中达成网络供给的目标,网络成员必须通过各种各样的方式来相互协商达成一致目标,在目标实施的过程中要相互协调自己的行为,从而保证行动的一致性。但网络供给的成员来自不同的部门和领域,他们都有着各自的组织目标,对问题有不同的见解和看法,都试图扩大自己对网络化供给的过程和结果的影响力,因此在网络化供给的过程中不可避免地会产生冲突。格雷(Gray Barbara)认为权力是网络化供给中冲突的主要来源,并认为冲突随着网络化供给过程的变化而变化。当网络成员试图对要解决的问题达成一致时,对于问题的范围和外延可能会有不同的看法,从而产生冲突;当网络成员在讨论处理问题的方向时,他们可能对协作议程的形成和相关信息的分享持有不同的看法,从而产生冲突;一旦网络化供给开始执行,围绕着资源控制、行为授权和权力影响的冲突又会发生。[27]如果网络化供给成员的地位差距很大(比如成员的声誉、资金和规模等),那么冲突又会进一步加剧。冲突是不可避免的,旧的冲突的解决为新的冲突的产生做好了准备。传统观点认为组织间或组织内部的冲突不利于组织功能的有效发挥。其实冲突是网络化供给过程的一个特征,它是合法的和必要的,并可能能带来长期的利益。这主要取决于冲突的解决方式。如果冲突的解决能够形成增强共识、明确角色分工、明晰工作任务,那么冲突的存在不仅不会降低网络化供给的效率,还能推动网络化供给的有效进行。因此网络化供给应采取有效的方式对不同的网络成员间的行为进行协调并有效控制他们之间的冲突。网络化供给的网络成员之间是相互依赖的关系,形成的是一种扁平的结构,不能通过正式的层级结构,要求组织的每一个人都在金字塔形的关系控制结构中有明确的位置,位于低层级的人要受到上一层级的监管来协调和控制冲突,而是需要一个处于不同成员间资源相互流动的中心位置以及网络成员与外部联系的中心位置的核心机构来进行协调和控制冲突。该机构作为网络成员的中间人可以帮助网络成员形成一致目标并能把不同的成员连接在一起来共同实现目标。此外,公共服务供给网络中的核心机构还能调停和解决不同的网络成员的冲突。通过唯一的核心机构进行整合和协调的公共服务供给网络比那些关系密度大的、分权的整合网络更有效,而且如果网络的集中度高,那么通过该核心机构对网络化供给的行为进行监督和控制也变得有可能。这种控制对于鼓励拥有自主权的网络成员导向网络目标而不是组织目标具有重要的作用。“治理既有动员个体参与到共同行动中的一面,又有为了实现共同利益而对个体的行为进行规制的一面。”[28]政府作为公共资源的使用者,与其他网络成员相比,它具有资源优势,而且政府作为公共利益的代表,有责任协调不同的网络成员的行为导向公共利益。因此公共服务的供给网络需要政府作为网络管理者来协调不同网络成员间的关系。但有一点应该注意,政府虽然扮演着网络管理者的角色,但并不是说政府可以以行政命令的方式来要求网络成员,政府只是起到一个协调者的作用。

其次,公共服务的组织间合作网络供给需要整合不同的网络成员的行为。由于公共服务的复杂性,为了高效地提供公共服务,公共服务供给网络通常需要整合来自多个不同成员的资源。以社区治安为例,社区治安网络的主体很多,包括官方的行动主体,比如街道办事处、治安综合治理委员会和派出所,还包括非官方的行动主体,比如居委会、保安公司、志愿者和社区居民等。网络成员的数量很多导致如果没有一个中介组织进行管理会使网络成员在合作的过程中忽视了合作供给的目标而疲于应付合作的过程。即使他们实现了网络化供给的目标,供给的效率也不会很高。因此,公共服务的网络化供给不适合网络成员需要相互联系,通过面对面地商谈制定决策。比如一项对三个不同城市的精神病治疗机构关系网络的研究表明,在整个网络范围内治疗机构间联结密度最低的城市,其治疗的效果却最好。相比之下,治疗机构间联结密度最高的城市,其治疗的效果却最差。[29]因此,由于公共服务的复杂性,所建构的公共服务网络应该允许一个组织起到网络中介者的作用,所有的组织通过该中介组织而间接地相互联系。在公共服务的所有供给者中,只有政府可以扮演这样的角色。

因此,本文认为公共服务的组织间合作网络供给的结构应该是政府主导的网络化结构。政府主导的组织间网络结构遵循了主动辅助性原则。所谓的主动性是指提出具体解决方案的责任在于各个网络成员。所谓的辅助性是指,所有的网络成员不能完全任其自主地采取行动,而是要符合一定的共同指导原则。主动辅助性原则指导下的政府主导的网络结构可以保证最大限度的一致性与最大限度的多样性的统一,从而能够提高公共服务合作供给的效果。

总之,公共服务组织间合作网络供给的构建应充分发挥政府的统筹作用,积极整合私人部门和社会组织参与到公共服务的供给中。政府在选择合作伙伴时应秉着公正的态度,选择那些具有较高的专业技能、良好信誉的组织参与到公共服务的供给中。政府除了要为供给网络选择网络成员外,还要发挥公众的参与作用,让公众作为网络的一个节点也参与到公共服务的组织间网络中。公众的参与能够使政府准确知晓其服务需求。多元主体的参与带来了协调的难题。政府作为公共利益的代表和公共权力的执行者除了整合不同的主体参与到公共服务的供给中,还应对不同供给主体间的行为进行协调,使他们共同导向网络目标。由于私人部门和社会组织有着自己的利益目标,为了防止公共利益受到损害,政府还应对其他主体的供给行为进行监督。

六、结论

随着服务型政府的提出,政府开始把提供公共服务放在首位,不断加大公共服务的财政投入,并开展与私人部门和社会组织的合作。但从现有的合作情况来看,我国目前的公共服务多元合作供给是一种以政府为中心,以其他组织为外围的中心——边缘结构,把视线过多地放在了政府身上。多元化还处在一个较低的水平上,是政府可以控制的多元化。这种多元合作供给并没有从根本上解决我国公共服务供给效率低下,缺少回应性和分配不均等问题。公共服务的合作供给需要整合不同参与主体的力量,促进各个参与主体间形成高效的合作机制。本文提出的公共服务的组织间合作网络供给不仅强调公共服务的多元参与,还注重参与主体之间的关系和结构,对于形成不同参与主体间资源共享、优势互补的合作关系具有重要的作用。但是公共服务的组织间合作网络供给的建构和运行需要一定政策支持。公共服务的组织间合作网络供给需要健全的法律规范来规定哪些公共服务可以通过组织间合作网络供给。并不是所有的公共服务都适合于合作供给。公共服务的组织间合作网络供给需要创新公共服务供给的主体。一方面要对政府的职能进行重新地位,另一方面还需要发展其他的供给主体。政府应该构建有利于私人部门参与公共服务供给的制度,包括市场准入制度、完善产权制度、制定税收优惠或财政补贴制度。政府还应通过改革社会组织的管理体制、加大对社会组织的扶持和提升社会组织的能力来积极发展社会组织。此外公共服务的组织间合作网络供给还需要发展信息技术。信息作为公共服务提供过程中的基础资源是提高跨界合作成功率的要点。合作虽然能够集中群力,但却带来了公私边界模糊、责任认定困难的难题。因此公共服务的组织间合作网络供给还应具备完善的责任分担和责任追究机制。

[1]匡贤明,夏锋,何冬妮.加快建立社会主义公共服务体制——“中国:公共服务体制建设与政府转型国家研讨会”观点综述[EB/OL].http://www.chinaelectons. org/2006.

[2]马克·格兰诺维特.镶嵌:社会网与经济行动[M].罗家德译.北京:社会科学文献出版社,2007:10.

[3]Granovetter,Mark.Economic Action and Social Structure:the Problem of Embeddedness.American Journal of Sociology,1985,91(11):481-510.

[4]Brain Uzzi.Social Structure and Competition in Interfirm Networks:the Paradox of Embeddedness.Administrative Science Quarterly,1997,42(1):35-67.

[5]Emanuela Todeva and David Knoke.Strategic Alliance and Corporate Social Capital.Koelner zeitschrift fuer soziologie und soziapsychologie,2002:345-380.

[6]RanjayGulati,.SocialStructureandAlliance Formation Patterns:a Longitudinal Analysis.Administrative Science Quarterly,1995,40(4):619-652.

[7]Candace Jones,William S.Hesterly,Stephen P. Borgatti.A General Theory of Network Governance:Exchange Conditions and Social Mechanisms.The Academy of Management Review,1997,22(4):911-945.

[8]张紧跟.组织间网络理论:公共行政学的新视野[J].武汉大学学报(社会科学版),2003,(4):480-486.

[9]鲍芳修.政府应急管理中的跨域合作:基于组织间网络的分析框架[J].甘肃理论学刊,2013,(4):130-135.

[10]郭雪松,朱正威.跨域危机整体性治理中的组织协调问题研究——基于组织间网络视角[J].公共管理学报,2011,(4):50-60.

[11]诸大建,李中政.网络治理视角下的公共服务整合初探[J].中国行政管理,2007,(8):34-36.

[12]曹军辉,刘智勇.网络治理:新农村建设中公共服务绩效提升的模式创新.理论与改革[J].2011,(3):76-79.

[13]谭英俊.区域经济发展中地方政府间关系调整与优化[J].行政论坛,2013,(1):41-45.

[14]胡佳.整体性整理:地方公共服务改革的新趋向[J].国家行政学院学报,2009,(3):106-109.

[15][美]斯蒂芬·戈德史密斯,威廉·D.埃格斯.网络化治理:公共部门的新形态[M].北京:北京大学出版社,2008:3.

[16]颜良恭.新制度论、政策网络与民主治理[A].徐湘林主编.民主、政治秩序与社会变革[C].北京:中信出版社,2003:78.

[17]Phillip J.Cooper.Governing by Contract:Challenges and Opportunities for Public Managers.Washington DC:CQ Press,2003:117.

[18]王颖,折晓叶,孙炳耀.社会中间层——改革与中国的社团组织[M].北京:中国发展出版社,1993:233-237.

[19]Gulati,R.Does Familiarity Breed Trust?The Implications of Repeated ties for Contractual Choice in Alliances.The Academy of Management Journal.1995,38(1):85-112.

[20]Cynthia Hardy,Nelson Phillips and Thomas B. Lawrence.Resources,Knowledge and Influence:The Organizational Effects of Interorganizational Collaboration.Journal of Management Studies,2003(2):321-347.

[21]Brinkerhoff JenniferM.Government-nonprofit partnership:a defining framework.Public administration,2002(22):19-30.

[22]Provan K.G.,Milward B.H.A Preliminary Theory of Interorganizational Network Effectiveness:a Comparative Study of Four Community Mental Health Systems.Administrative Science Quarterly,1995,40(1):1-33.

[23]Provan,K.G.,Sebastian,J.G.Networkswithin Networks:Service Link Overlap,Organizational Cliques,and Network Effectiveness.Academy of Management Journal,1998,41(4):453-463.

[24]Mandell,M.P.,Steelman,T.UnderstandingWhat can be Accomplished through Interorganizational Institutional Innovations:the Importance of Typologies,Context and Management Strategies.Public Management Review,2003,5(2):197-224.

[25]Schneider,M.,J.Scholz,M.Lubell et al.Building Consensual Institutions:Networks and the National Estuary Program.American Journal of Political Science,2003,47 (1):143-158.

[26]Provan,K.G.andP.Kenis.ModesofNetwork Governance:Structure,Management,andEffectiveness. Journal of Public Administration Research and Theory,2008,18(2):229-257.

[27]Gray,Barbara.Cross-Sectoral Partners:Collaborative Alliances among Business,Government,and Communities.In:Chris Huxham,eds.Creating Collaborative Advantage.Thousand Oaks,CA:Sage Publications,1996:57-59.

[28][法]皮埃尔·卡蓝默.破碎的民主——试论治理的革命[M].高凌瀚译.北京:三联书店,2005:76.

[29]Keith G.Provan and Juliann G.Sebastian.Networks within Networks:Service Link Overlap,OrganizationalCliques,andNetworkEffectiveness.Academyof Management Journal,1998,41(4):453-463.

(编辑:井虹)

D035

A

1009-4997(2016)03-0024-10

2016-05-22

李洪佳,女,山东威海人,管理学博士,天津外国语大学讲师,研究方向:合作治理。

本文为国家社科基金重点项目“政府公共服务质量评价体系研究”的中期成果,项目编号:12AGL009。