从中学地理视角浅谈海绵城市建设

贺志康郑友强谢爱军

(1. 赣南师范学院附属中学, 江西 赣州 341000; 2. 福州第三中学, 福建 福州 350003;3. 永新县永安中学, 江西 吉安 343400)

从中学地理视角浅谈海绵城市建设

贺志康1郑友强2谢爱军3

(1. 赣南师范学院附属中学, 江西 赣州 341000; 2. 福州第三中学, 福建 福州 350003;3. 永新县永安中学, 江西 吉安 343400)

海绵城市建设已成为社会热点,国家正大力推进海绵城市建设。本文利用中学地理相关原理对海绵城市建设进行简单分析,以期做到“学习对生活有用的地理”。

海绵城市;中学地理;城市内涝;水循环

近年来,我国越来越多的城市出现内涝灾害,一下雨,就排水不畅、路面积水,夏秋季节最为明显,媒体经常报道某个城市“一下雨就看海”,城市内涝越来越严重。城市内涝频发除了与全球气候变化有关之外,更与我国近年快速城市化紧密相连,如城市地面大量硬化、不透水面积的增加、城市建设的不合理规划等。习总书记在2013年12月中央城镇化工作会议中,提出“建设自然积存、自然渗透、自然净化的海绵城市”。2014年11月,住房城乡部发布《海绵城市建设技术指南》。2015年4月,海绵城市建设试点城市名单正式公布。国家对海绵城市建设的重视程度越来越高。

一、海绵城市

海绵城市是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。[1]海绵城市的建设可以归结为“渗、蓄、滞、净、用、排”等六大要素。“渗”即雨水的渗透,“蓄”即雨水的蓄留,“滞”即延缓短时间内形成的雨水径流量,“净”即雨水的净化,“用”即雨水的利用,“排”即雨水的排放。海绵城市建设的核心为合理控制城市下垫面上的雨水径流,使雨水就地消纳和吸收利用。

二、海绵城市与中学地理

通过阅读与海绵城市相关的报道和文献资料,发现海绵城市建设与中学地理部分相关内容紧密相连,可以从中学地理的视角去解读海绵城市建设。

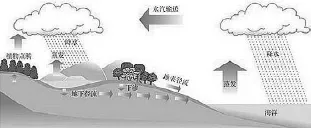

1.自然界的水循环

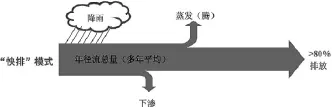

海洋表面的水受热蒸发成水汽,水汽上升,一部分水汽直接在海洋上空成云致雨,降落回海洋,形成海上内循环;还有一部分水汽在风的作用下,被输送到陆地上空,冷却凝结,降落到陆地表面,这部分降水的其中一部分下渗到地下,形成地下径流,还有一部分沿地面流动,形成地表径流,两种径流最终回到海洋,完成海陆间大循环;降落到陆地上的雨水通过路面、水面蒸发和植物蒸腾形成水汽,水汽上升到陆地上空,冷却凝结,降落回地面,形成陆地内循环。水循环的主要环节包括蒸发、降水、水汽输送、下渗、植物蒸腾、地下径流和地表径流(见图1)。水循环各个环节都或多或少受到人类活动的影响,其中受人类活动影响最大的环节为地表径流。城市下雨后出现内涝,主要为短时间内降水量过多或者城市地面排水不畅。其中,每次降水量的多少基本上是自然因素控制,人类对降水量多少的控制难度较大,而人类活动主要影响的是城市地面水量,即地表径流。陆地在未开发之前,降水能够通过土壤下渗,湖泊、池塘等也能够储蓄雨水,城市出现内涝的概率很小。城市的不合理开发建设阻断了雨水循环,不透水屋面和地面不断增加,下渗和地下径流环节受阻,导致大部分雨水变成地表径流,地表径流大增,城市出现内涝的风险大增(见图2)。海绵城市建设的主要途径有:保护城市原有生态系统;生态恢复和修复;低影响开发。具体措施如建设透水路面、干井、渗透池、渗透塘、渗井,建设下沉式绿地、植被缓冲带、植草沟等(见图3),这些措施从水循环角度分析,主要是为了增加雨水下渗,让雨水转化为地下径流,减少地表径流,降低路面积水出现几率。

图1 水循环示意图[2]

图2 常规城市年径流总量控制率概念示意图[3]

图3 海绵城市年径流总量控制率概念示意图[4]

2.我国降水和水资源的特点

我国降水的空间分布特点为自东南向西北递减(见图4)。季风气候显著是我国气候的主要特征之一,季风气候的降水季节变率大,容易出现旱涝灾害。加之东部及沿海部分地区还会受到台风的影响,夏秋季节容易出现高强度降水,城市易发内涝。我国水资源时空分布不均,夏秋降水集中,大量雨水白白流失;冬春季降水少,容易出现干旱缺水。从空间上看,我国水资源南丰北缺,华北和西北地区缺水最为严重。我国是一个贫水国家,人均水资源仅为世界平均水平的1/4,缺水状况十分普遍,全国670多个城市中,有一半以上存在不同程度的缺水现象,有110个城市严重缺水。[6]海绵城市的建设,除了为减少地表径流、减轻城市内涝外,还有一个更为重要的目的是增加水资源。通过各种“海绵体”,如绿色植被、池塘、蓄水池等截留雨水,以空间换降水时间的分布不均。通过回收利用雨水,减少自来水的需求,在一定程度上能够缓解城市用水紧张问题。首批海绵城市建设试点城市分别为:河北迁安、吉林白城、江苏镇江、浙江嘉兴、安徽池州、福建厦门、江西萍乡、山东济南、河南鹤壁、湖北武汉、湖南常德、广西南宁、重庆、四川遂宁、贵州贵安新区和陕西西咸新区。16个试点城市都位于季风区,都是季风气候。季风气候降水变率大,容易出现短时间内高强度降水,易发生城市内涝。通过选取这几个城市进行海绵城市建设,先行试点,积累经验,然后再逐步向全国进行推广。不管城市是否易发内涝,建设生态化的海绵城市是大势所趋。

图4 中国降水空间分布图[5]

3.城市化对地理环境的影响和自然地理环境的整体性

城市化对地理环境的影响包含众多方面,其中最明显的是土地利用方式的改变。随着城市面积的不断扩大,原有的土地利用方式发生改变,如湖泊、池塘、草地、农田等变成房屋、水泥或柏油路面,大部分变成钢筋水泥结构。土地利用方式的改变会引发一系列问题。城市道路和生产生活设施会改变水循环。土壤被硬化,雨水下渗大减,地下径流也因此减少,而地表径流会大增,在排水不畅的条件下容易积水,出现内涝。土壤、湿地、绿色植被等对水具有净化的作用。现在地面被硬化,雨水不能下渗,湿地、绿色植被减少,对雨水的净化作用减弱。雨水直接在地表流动,在这过程中会汇集大量污染物,使得水质恶化。雨水本来能够通过下渗补充地下水,而城市中雨水下渗受阻,引起城市地下水位下降,进而可能导致地面下沉。湿地对水具有调节作用,暴雨时,能够截留雨水,减少路面的水量,平时还能提供水资源。海绵城市建设要求能够最大限度保护原有的河流、湖泊等水生态敏感区,同时还需要预留足够的林地、草地、湿地,对已经破坏的水体和其他自然环境进行生态修复,进行低影响开发,尽量减少对城市原有水生态环境的破坏。[7]通过这些相关措施,加大雨水的下渗量,同时利用湿地等截留雨水,以便平时使用。由大气、水、岩石、生物、土壤等地理要素组成的自然地理环境具有整体性,各地理要素间相互渗透、制约和联系,某个要素变化会“牵一发而动全身”。城市扩张过程改变了土地的利用方式,原有的植被或者湿地变成了“钢筋水泥”或者数量减少,生物的栖息地发生改变,生物多样性会减少,雨水的下渗也会减少,改变水循环,没有绿色植被和湿地的调节作用,大气质量会下降,城市空气的湿度会降低,会引发一系列的问题。海绵城市建设尽量保护城市原有的生态环境特征,最大限度减少对城市原有环境的破坏,对已破坏的环境进行生态修复,这考虑到地理环境的整体性。

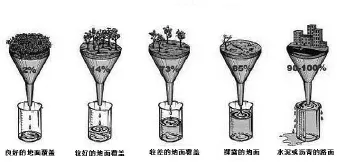

4.生物在地理环境中的作用

生物对地理环境的作用,归根结底是由于绿色植物能够进行光合作用,绿色植物具有净化大气的作用,植树种草可以调节气候、涵养水源、保持水土、改善生态条件。[8]不同植被覆盖率的地面的地上径流截然不同。良好的植被覆盖只有2%的水转化为地表径流,剩下的98%都被植被和土壤截留或者通过它们下渗,变成地下径流,裸露的地面仍有15%的水量被土壤截留或者下渗,水泥或者沥青路面98%~100%的水直接变成地上径流,基本上没有下渗转化为地下径流(见图5)。城市绿地具有吸烟除尘、过滤空气、美化环境等作用,它能够降低建筑区的气温,增大湿度,改善城市局部小气候,缓解城市热岛效应。城市绿地是建设海绵城市、构建低影响开发雨水系统的重要场地。[10]在进行海绵城市建设时,要确定绿地建设目标,保证一定的绿地率,这就是在充分发挥绿地的渗透、调蓄和净化功能。如在小区内建设绿色屋顶、植草沟,在城市道路两旁建设下沉式绿地、雨水花园、生物滞留带,在城市广场建设植被缓冲带、植草沟等,这都是为了利用绿色植被能够涵养水源的特性,加快道路雨水的渗透和排放,减少地表径流,降低路面出现积水的几率,同时路面雨水或从空中直接下落的雨水经过绿色植被,水中的一些污染物能够被其截留和吸收,进而起到净化雨水的作用,降低地下径流污染程度的作用。

图5 各类地表的地上径流[9]

三、总结

建设生态化的海绵城市,从中学地理视角看,通过各种措施,增加下渗,改变地表径流和地下径流,降低城市出现内涝的风险;补充城市土壤的水分,防止或减轻地下水位下降,进而防止地面下沉;利用蓄水池、雨水罐等储水设施,以空间换降水时间分配不均,截留雨水然后再使用,缓解城市用水紧张状况;通过建设下沉式绿地、植草沟、植被缓冲带等城市绿地,充分发挥绿色植被涵养水源、净化空气和雨水、增加空气湿度等作用,减轻城市热岛效应;通过建设或者恢复各种湿地和城市绿地,恢复生物的栖息地,保护生物的多样性。通过建设生态化的海绵城市,维持自然地理环境各要素的良性互动,实现“城市,让生活更美好”的目标。

[1][3][4][7][10] 住房和城乡建设部.海绵城市建设技术指南:低影响开发雨水系统构建(试行)[S].北京:中国建筑工业出版社,2014.

[2] 人民教育出版社,课程教材研究所,地理课程教材研究开发中心.普通高中课程标准实验教科书地理1必修[M].北京:人民教育出版社,2008.

[5][6] 人民教育出版社,课程教材研究所,地理课程教材研究开发中心.义务教育教科书地理八年级上册[M].北京:人民教育出版社,2012.

[8] 人民教育出版社,课程教材研究所,地理课程教材研究开发中心.全日制普通高级中学教科书(必修)地理(上)[M].北京:人民教育出版社,2003.

[9] GVL怡境国际.GVL告诉你什么是“海绵城市”?[EB/OL]. http://www.greenview.com.cn/newscontent. aspx?id=579.

(责任编校:方琦)