乡村社会的总体性治理

——以桐乡市的“三治合一”为例

□ 张丙宣 苏 舟

乡村社会的总体性治理

——以桐乡市的“三治合一”为例

□张丙宣苏舟

当前乡村社会需要总体性治理改革的方案,那么,地方政府正在尝试的乡村社会总体性治理能否开辟一条基层治理现代化的替代道路?浙江省桐乡市“德治”、“自治”、“法治”三治合一的改革,尝试从乡村社会寻求治理资源和合法性,采用总体性治理取代行政化是未来乡村治理的方向。然而,制度建设滞后、再行政化的风险和选择性运动性治理,都可能造成总体性治理的逆转。未来的乡村治理必须回归有限政府和乡村自治的本源,细化乡村治理的顶层设计,将德治、法治和自治的原则和技术嵌入到乡村治理的实践中,让社会机制发挥基础性作用。

三治合一总体性治理桐乡市

一、问题的提出

长期以来,我国农村存在的自治制度难以有效运转、行政化、碎片化、内卷化等问题,都不是孤立的,而是系统的、整体性的。实施分步改革逐一解决农村面临的各类问题是必要的,但是,系统性规划和总体性治理的制度设计显得更加重要。为此,近年来地方政府纷纷尝试社区、社会组织和社会工作者“三社”联动以及“德治”、“自治”、“法治”三治合一的改革,试图破解乡村社会长期存在的系统性难题。然而,正在进行的乡村社会总体性治理的尝试是否能够开辟一条不同于行政化的通往基层治理现代化的替代道路?这值得深思。

总体性治理(holistic governance)*在英文文献里,holistic governance,joined-up governance,whole-of-governance等含义基本相同,可以译为总体性治理、整体性治理、全观型治理等,另外,合作治理(collaborative governance)、网络化治理(networking governance)、协同治理(synergy governance)以及跨部门合作治理(intra-agency governance)也都有与总体性治理类似的含义。这些表述之间有诸多差异,这里并不打算对这些概念作出严格的区分,而是通用总体性治理的表述。既是理论又是实践。在理论上,它被视为未来社会治理前进的方向。通过实现从部分到整体、从分散到集中、从碎片到整合的治理,总体性治理能够提高社会的整体价值,变成预防性、整合性、改变文化、结果取向的社会。[1]为此,它强调多元目标的包容性、治理技术的可行性、对话的平等性、跨边界的行动、合作机制的设计、扩大授权和结果导向等。[2]21世纪以来,总体性治理被英国、加拿大、澳大利亚、新西兰、法国以及广大的发展中国家用于政府机构改革、城市供水、食品安全监管、危机管理、社区治安等领域。在我国,总体性治理广泛应用于大部制改革以及城市管理、水利、农业、交通等领域的综合执法改革。近年来,总体性治理逐步进入治国理政的战略设计中,渗透在国家治理体系和治理能力的现代化、“四个全面”战略中。在全面深化改革中,地方政府不断探索乡村社会的总体性治理,其中,浙江省桐乡市的“德治”、“自治”、“法治”三治合一的实践是这种探索的典型代表。

以桐乡市三治合一的实践为例,本文研究新常态下地方政府尝试在行政化之外开辟一条通往基层社会治理现代化的替代道路,具体包括在通往乡村社会总体性治理道路上地方政府进行的改革举措,改革正在或即将遭遇的种种困境以及突破困境、实现乡村善治的可能路径。

二、新常态下乡村治理的系统性问题

随着经济新常态的来临,传统乡村社会的管控思维和行政性动员的治理模式难以适应新常态,导致我国乡村长期积累的社会矛盾有集中爆发的趋势。

新常态(The New Normal)最初是用来描述2008年金融危机后发达国家的经济增速放缓以及由此引发的各类问题。2014年习近平总书记首次提到新常态并详细阐述了经济领域新常态的内涵,随后中央经济工作会议详细阐释了经济新常态的几个主要趋势性特征。习近平总书记从经济增长速度、产业结构调整、发展动力机制的转变解释经济新常态;中财办副主任杨伟民则从经济增速、经济发展方式、经济结构的调整以及经济发展动力的转变四个方面概括经济新常态的特征。[3](P23)也有学者认为新常态不仅包括速度、结构,还包括管理、民生、调控、开放的新常态。[4]也就是说,随着经济新常态的来临,政治、社会、文化等各领域也都将逐渐步入新常态。为此,张再生、白彬将新常态概括为“符合发展规律的趋势性、常态化的发展路径选择,具有准范式的特征,应该将其作为一种认知理论框架,指导相关领域内角色关系的界定、行为方式的选择和冲突问题解决之策的选择”。[5]

新常态下乡村治理的问题并不是孤立的而是系统性的,这根源于长期以来乡村的行政化以及其对乡村社会自主治理能力的系统性削弱。

第一,新常态下乡村治理的行政化难以奏效。长期以来,村委会履行着许多国家行政管理的职能,具有准行政机关的特征。尤其是20世纪90年代中期以来,地方政府通过“下派驻村干部”、“给村干部发工资”等手段,强化基层政府对乡村的控制。然而,随着新常态的来临,以强制命令为核心的传统行政手段越来越难以有效地应对征地拆迁等棘手难题,民众要求参与决策的呼声越来越高。在权力下乡、资本进村、农民上楼的进程中,农民对封闭命令的行政决策和执行越来越反感,要求直接参与和影响关系到切身利益的决策过程中。

第二,乡村治理的碎片化和资本化。在乡村治理行政化的背景下,政府职能部门延伸到每个村庄,党建、公安、民政、卫计、老龄、人社、劳动、信访、残联、房管、统计等等部门和条线的职能直接下乡进村,譬如,在每个村庄这些部门和条线均有一到四个信息上报系统,仅信息上报系统就多达30多个。职能部门各自为政,分散的、重复性的治理行动造成了村庄治理的碎片化。近年来,“项目下乡”、“项目治村”成为乡村治理的新形式,然而,权力和资本结合的项目并非是村庄和村民迫切需要的治理内容,而且来自政府的项目往往要求村集体拿出巨额配套资金,导致许多村庄走上集体负债之路。[6]

第三,乡村治理的空心化。2014年我国的城镇化水平已达到54.77%,未来若干年城镇化水平将进一步提高,在此过程中,农村人口将再度向城镇转移,农村人口的空心化趋势越来越显著。农村人口空心化将引发农村产业空心化、公共服务空心化、家庭功能空心化、基层治理空心化、社会资本空心化的连锁效应。[7]新常态下农村社会空心化带来的新问题,既不是乡村社会也不是政府完全能够单独解决,需要重新系统地调整城市与乡村的治理结构和治理体制。

第四,乡村社会自主治理机制的弱化。新常态下乡村社会自主治理机制的弱化主要来自于三个方面的力量,一是乡村社会长期的行政化,它导致农村问题无法通过乡村社会进行自我消解,造成村民将矛头指向基层政府,进而使乡村陷入再行政化的治理困境;二是人口的空心化导致乡村社会资本的流失,加剧了农村传统人情关系网络的瓦解,削弱了农村社会的自我服务和自我治理能力;三是农村产业的空心化,尤其是农村精英和青年的进城,导致乡村经济发展、集体公共事务的治理陷入绝境。

第五,乡村社会治理成本的激增。从理论上看,治理成本与人口规模成正比。但是,农村人口的空心化并未相应减少治理成本,反而使治理成本激增。治理成本的增加根源于乡村治理的行政化。完全刚性的稳定观念转化为压力维稳,以及与此配套的一票否决,压缩了基层政府自由裁量的空间,增加了官民冲突的风险,基层政府不得不支配更多的资源用于维稳而不是向村民提供他们迫切需要的公共服务,这不仅造成资源的严重浪费,还导致公共资源配置的低效,从而长期削弱基层政权合法性的根基。

简言之,行政化造成了乡村社会治理的碎片化,削弱了乡村社会的自主治理能力,它已不能适应新常态农村社会治理的需要,探索乡村的总体性治理新途径迫在眉睫。

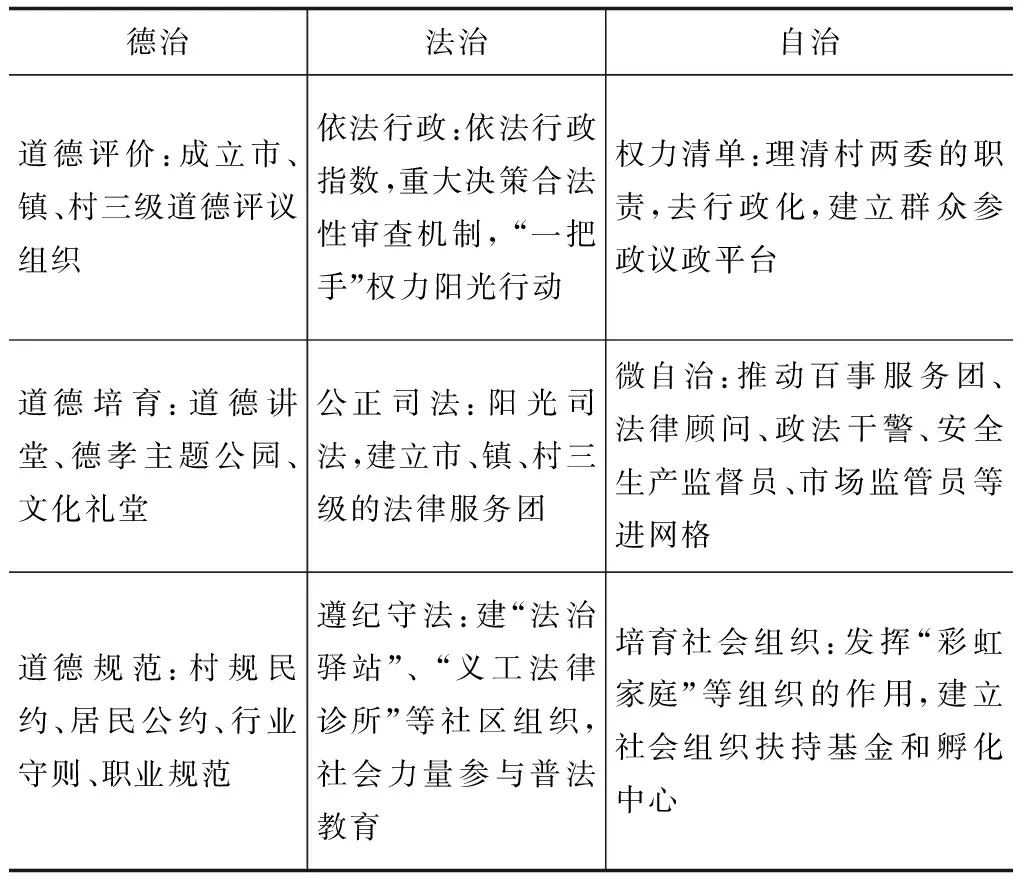

三、通往总体性治理:桐乡“三治合一”的实践

为解决农村社会遇到的系统性难题,自2013年起,桐乡市尝试进行“德治”、“自治”、“法治”三治合一的改革,以农村居民为核心,以解决人民的生产、生活问题为宗旨创新农村总体性治理体系,进行系统性、整体性、全面性、协同性的制度设计。[8]由“德治”、“法治”、“自治”构成的乡村社会的总体性治理中,德治是基础,法治是保障,自治是目标。通过法治彰显德治,并在党委政府的主导下实现社会的自治,让社会成员按法治和德治构建的日常规范和法律规范进行自治。“三治合一”的具体措施见表1。

表1 桐乡市“三治合一”的措施*资料来源:作者自绘。

1.德治:道德机制的构成与作用

桐乡市充分挖掘传统文化中的道德资源,从道德评价、道德培育、道德规范三个维度建立道德价值,并使它在乡村治理中处于基础地位。在道德评价上,建立了市、镇、村三级道德评议组织,其中,在村级层面上,道德评判团的成员包括村里的党代表、德高望重的老人、口碑好的企业家等乡贤,借助他们的影响力,道德评判团规范村德村规,树立道德楷模,引领村民评判是非,让民间舆论引领村庄道德,弘扬时代的正能量,革除陋习、纯正民风民俗。在道德培育上,利用德孝主题公园、道德讲堂、文化礼堂,宣传社会主义核心价值观、建设社会诚信体系,用文化引导村民守德。[9]在道德规范上,修订村规民约、居民公约、行业守则、职业规范,同时,设置曝光台,曝光赌博、乱扔垃圾等不文明行为。

2.法治:构成与作用

桐乡在三治合一的实践中,从依法行政、公正司法和全民守法三个方面约束公共权力,保障民众的权利。在依法行政上,将基层政府的依法行政行为具体化为45个指标,建立“依法行政指数”,完善重大决策合法性审查机制,确保重大决策社会稳定风险“应评尽评”,健全重大事项通报等制度,推进“一把手”权力阳光行动。在公正司法上,实施阳光司法,推进“警调、检调、诉调、访调”对接机制全覆盖,用法治思维和法治方式服务群众、化解矛盾,建立100个法律服务团,形成覆盖城乡的基本公共法律服务体系。在遵纪守法上,组建“法治驿站”、“李瑾法律服务岗”、“义工法律诊所”、“板凳法庭”等社区组织,探索社会力量参与普法教育,[10]增强民众的法治观念,引导民众自觉遵纪守法。

3.自治:社会机制的构成与作用

桐乡市通过建立权力清单、倡导“微自治”、培育社会组织,发挥基层自治组织和村民的主体地位,激活多元主体参与的积极性。首先,理清村两委的权力清单,确立36项村民自治职责和40项协助政府的职责,为村庄开展摘牌减负、精减评比、取消考核台账等“去行政化”行动,建立诸如百姓参政团、村民议事会、村民论坛、坊间论坛等群众参政议政平台,推动村级公共协商。其次,实施“微自治”,推动百事服务团、政法干警、安全生产监督员、交通安全管理员、市场监管员等政府官员进下基层,提高乡村治理能力和服务水平。再次,发挥社会组织的作用,利用“彩虹家庭”、“民生三伯伯”、“和事佬”等社会组织向村民提供社会服务;同时,在乡镇级层面上建立社会组织发展扶持基金和孵化中心,培育社会(团)组织。

简言之,新常态下乡村的总体性治理尝试通过挖掘传统社会的道德价值,发挥法治的保障作用,激活乡村社会的自治功能,化解长期以来乡村行政化造成的系统性难题,实现乡村的善治。

4.“三治合一”的绩效

桐乡的“三治合一”实施以来,取得了一定的成效。一方面,它不断地释放社会活力,提高服务的能力。截止到2015年6月,桐乡市登记社会组织210个、备案1899个。其中,“道德评判团”、“百姓参政团”、“百事服务团”等社会组织的兴起,将村民从被治理者变为治理者,一定程度上提高了村民参与村庄公共事务的积极性,通过参政议政的平台村民拥有了话语权,减轻了政府维稳的压力。2014年,桐乡市实现村级慈善工作站与社区社会工作站全覆盖,全年提供服务8300余人次,受众52000余人次。另一方面,“三治合一”化解了许多社会矛盾,降低了社会治理的成本。在法治与道德约束下,通过利用“道德评判团”、“百姓参政团”、“百事服务团”等自治组织,桐乡市挖掘本土的社会道德资源,发挥乡贤能人的道德感召力和舆论影响力,一定程度上避免了社会矛盾的激化,将征地拆迁、撤村建居过程中遇到的社会矛盾进行自我消化,有效避免了矛盾的升级。

四、新常态下农村总体性治理的困境

“三治合一”的总体性治理在短期内释放了社会的活力,解决了农村社会的很多矛盾,降低了社会治理的成本,然而,新常态下乡村总体性治理正在遭遇制度建设滞后及选择性策略性和运动性的治理困境,进而造成了再行政化,也可能导致基层政权无法获得来自基层社会合法性支撑。

1.运用技术化的工作方法替代总体性治理制度的设计。如果技术创新仅仅停留在个人层面而未运用到组织和制度层面,那么,技术对于社会进步的贡献将大打折扣。这是在通往乡村总体性治理的道路上桐乡“三治合一”实践正在遭遇的困境之一。从早期桐乡高桥镇实施“道德评判团”、“百姓参政团”、“百事服务团”化解征地拆迁的问题到“三治合一”的做法在全市推行,作为基本工作方法的动员乡贤能人和群众参与、干部进村、多部门合作等等始终停留在干部、乡贤和群众层面上,而未落实到乡村总体性治理制度的设计和村民自治制度的实践中。当然,在村庄层面上,受地方性知识影响的群众性工作方法难以制度化有其合理的一面,但是,在更高层面上进行制度设计是可能的。然而,政绩驱动和责任规避下的地方政府,其功利主义倾向进一步助长了技术手段的短期性,而不是从纵向上调整村、基层政府(县乡)之间的关系,当然,这也超出了地方政府的能力范围。

2.总体性治理可能造成乡村的再行政化。没有政府,村庄能否运转,这是个难以回答的问题。但是,行政化倾向的强化却会造成村庄的恶性循环。虽然,地方政府对新常态下乡村社会治理遭遇困境做出了正确的诊断,但是,通过“三治合一”的工作方法将政府角色“隐藏”起来,继续通过政法干警等干部下乡驻村、直接向村民提供服务,聘用专职网格管理员等方式化解社会矛盾、维持社会稳定,这种做法实质上是村庄再行政化的新形式。在通往乡村总体性治理的道路上,村庄遇到的再行政化的困境是“等级制阴影”(shadow of hierarchy)的表现。[11]政府太强或太弱,对村庄的总体性治理都行不通。政府太强,容易宰制社会,社会主体缺乏参与社会治理的激励;政府太弱,约束集体行动的规则无法实施,治理的效率也无法确保。桐乡的实践表明等级制阴影下的农村总体性治理容易陷入行政化的泥淖,陷入政权内卷化的困境。

3.总体性治理的选择性特征长期弱化农村社会的自主治理机制。选择性治理也是农村总体性治理尝试正在遭遇的困境之一。在桐乡的实践中,选择性治理表现为人员的选择性和社会组织培育的选择性。也就是说,“道德评判组织”、“百姓参政团”、“百事服务团”的成员不是随机产生,而是经过有选择的筛选,而被选中的几乎都是精英。农村社会组织的培育也是有选择的,其中,行业协会商会类、科技类、公益慈善类、城乡社区服务类等四类社会组织属于优先培育的范围,具有官方背景的社会组织得到扶持而发展迅速,并在实践过程中具备较强的政治功能;而维权类社会组织被严格限制,并由基层司法所直接派出的“法律诊所”取代群众自发产生的维权组织。在有选择的扶持下,原本就发育不良的乡村社会组织必将更趋于结构失衡,从长期看,即使不采取行政化,这种失衡也将削弱乡村社会自主治理的机制和能力。

4.总体性治理的策略性和运动性的特征使它无法有效缓解国家与社会的张力。基层社会治理现代化需要国家权力与基层社会长期的良性互动。桐乡的总体性治理尝试一方面广泛动员社会,挖掘本地优秀的道德资源,另一方面,将这些资源策略性地用于完成政府的工作任务,而不是乡村急需的道德建设和社会建设。短期内的社会动员和策略性行动能够实现国家权力与乡村社会张力的暂时性缓和;然而,在推动国家与社会的良性互动、实现基层社会治理现代化过程中,策略性和运动性的总体性治理可能造成一些社会矛盾从“不出村”、“不上交”演化为“掩盖子”,继续破坏而不是修复基层社会的政治生态系统,恶化基层政府与基层社会的关系。

5.侧重短期效率的总体性治理无法长期支撑基层政权的合法性。基层政权从基层社会获得合法性支撑是治理现代化绕不开的难题。在我国现行体制下基层政权的合法性来源于以国家力量为支撑的上级政府的授权和发展经济及向辖域民众提供公共服务而获得民众的支持,而由上级政府的授权获得的合法性必须经由地方经济的发展和公共服务的供给得以巩固,除此之外,来自“民众自发的、自觉的制度性的社会、文化力量和支持点尚难以找到”。[12]而桐乡的“三治合一”总体性治理正是尝试通过模糊国家与社会边界、与社会分享决策权的方式,从基层社会寻找合法性的支点。在实践中,地方政府一方面深度挖掘社会潜在的道德资源并动员村庄精英参与乡村治理,另一方面通过下派干部进村入户、增加乡村公共服务财政支出的方式,直接替代农民和村集体治理公共事务。但是,地方政府并不是没有保留的,它不仅控制着用于乡村治理的财政资金的支出方向,还拥有随时收回分享给乡村精英和民众参与决策的权力。需要指出,这种尝试的前提是充裕的县乡财力保证和可观的村集体收入,但是,新常态下县乡政府的财政和村社集体的收入都可能减少,那么,如果割断外部资源输入的纽带,缺乏社会威望的乡村精英和缺乏社会生存能力的基层组织还能肩负起乡村治理的责任吗?

五、新常态下农村总体性治理的政策选择

新常态下农村总体性治理必须回归有限政府和自治村庄的本源,将顶层设计的细化与村庄治理的实践结合起来,将法治化与本地化结合起来,将乡村社会传统中的制度资源转化为基层政权合法性的来源,发挥社会机制在村庄治理中的基础性作用。

1.回到改革原点:有限政府和自治村庄。随着新常态的来临,乡村治理必须回到它的原点:厘清政府与社会的边界,建立有限政府和自治乡村。在我国,新常态下的乡村治理要求政府的转型而不是政府的退出。[13]新常态为政府转型提供了契机,要求转变政府职能,建立有限政府,建立新的政府规范和行为准则,[14]为此,在横向层面上,必须变全能型政府为有限政府,厘清政府与社会的边界,建立权力清单,缩小政府直接干预的范围,确保社会自治的边界。在纵向上,修改地方政府组织法,实现纵向地方政府间的功能分工,建立职责互补而不是雷同的地方政府;进行基层政府与村庄的顶层制度设计,厘清基层政府与村庄的边界,修改村民委员会组织法,完善公共服务供给网络,实现村庄治理的去行政化,确保和扩大村民自治的范围。

2.将顶层设计的细化与村庄治理的实践结合起来。近年来,我国社会治理的顶层设计不断完善。十八届三中全会提出了“提高国家治理体系和治理能力现代化的目标”,2014年12月又提出“四个全面”的战略。这些目标和战略共同构成了基层社会治理现代化的总体框架和顶层设计。然而,乡村治理需要的是可操作的顶层设计,其首要任务是党委、政府与社会关系的再调整,党委是全能性的,政府是有限的,党委和政府不能搅在一起,村委会则是自治的。[15]可操作性的顶层设计要求资源下沉,要求赋予基层更多的人力、财力等资源,使以往由行政力量推动的“输血型”被动发展模式转变为由社会内源生长机制支撑的“造血型”主动发展模式。[16]

3.将德治、法治和自治嵌入到乡村社会治理的实践中。针对乡村总体性治理的再行政化和策略性以及可能因之导致基层政权合法性削弱的风险,在乡村总体性治理的探索中,必须将德治、法治与自治嵌入到乡村治理的实践中。自治是目的,法治是保障。在村庄总体性治理中,德治、法治与自治不仅并存于村庄公共事务的治理之中,还并存于村庄社会秩序的形成过程中。村庄层面上,实现法治和自治的目标是政府和多元社会主体协同治理的结果。为此,不仅需要强化法制宣传,健全监督机制,还需要尊重村庄的地方性实践,给予村庄及其村民更多的实践空间和尝试机会。

4.将传统社会的制度资源转化为基层政权合法性的来源。农村社会总体性治理离不开农村本土制度资源,这些资源包括体现传统社会价值观中的孝、悌、忠、信、仁、爱、诚、敬、礼、义、廉、耻的文化和制度形式。当然,仅仅挖掘这些制度资源是不够的,村庄内部传统制度资源的根基是基层社会地方性知识背后的文化制度,这些文化制度是村庄内生性的社会基础,需要维护、激活乡村社会的地方文化制度,实现传统制度的现代性转变,生长出现代的社会资本。[17]将传统的制度资源转化在乡规民约中,并通过乡规民约在村治共同体中产生约束力,提高乡村精英的社会权威。挖掘、转化传统社会中的参与性、协商性的组织和制度资源,将其转化为新常态下群众参与村庄治理、提高基层社会自主治理能力的载体,使群众路线真正深入群众、扎根基层。

5.发挥社会机制在农村社会治理中的基础性作用。乡村治理除了需要政府,更需要村民和村民组成的各类组织。破解乡村治理的系统性难题的关键在于让村庄的社会机制真正运转起来。为此,一方面,政府要向社会组织赋权,扶持多种类型的群众自发建立的社会组织,减少行政干预,提高社会组织解决村庄公共事务的能力;另一方面,不仅需要优先培育行业协会商会类、科技类、公益慈善类、城乡社区服务类社会组织,更需要培育村际的、区域性的枢纽型社会组织,通过枢纽型社会组织,加强社会组织的能力建设,提高内部治理能力。

结 论

新常态下乡村社会遇到的问题是总体性的,需要总体性的解决方案。然而,地方政府纷纷尝试的乡村总体性治理改革能否走出一条不同于行政化的通往基层社会治理现代化的替代道路?从桐乡市的“德治”、“自治”、“法治”三治合一的改革实践看,挖掘乡村社会内在的道德和人力资源,树立代表乡村社会道德榜样的乡贤在乡村治理中的权威,向他们赋权,在政府指导下参与乡村治理,一定程度上释放了社会机制的活力,解决了乡村社会中的诸多矛盾,降低了社会治理的成本。然而,新常态下乡村社会总体性治理正在遭遇制度建设滞后、再行政化、选择性策略性和运动性的治理困境,进而可能导致乡村的再行政化和基层政权无法获得来自基层社会的合法性支撑。总体性治理改革遭遇的种种困境不是不可避免的,也不是不可克服的,乡村社会总体性治理必须回归到建立有限政府、确保乡村自治的本源,将基层社会治理的顶层设计的细化与村庄治理创新的实践结合起来,将德治、法治与自治嵌入到乡村治理的实践中,将农村社会传统的制度资源转化为基层政权合法性的来源。需要指出,地方政府尝试乡村社会的总体性治理要成为基层治理现代化的替代道路还有很长和更艰辛的路要走,在未来的研究中,如何建立多元主体之间的相互信任机制,实现多种力量之间相互嵌入以及不同性质权力之间的平衡,以及约束政府单方面收回它所让渡的权力,进而提高乡村社会自身的治理能力等等问题,仍需深入研究。

[1]Diana Leat, Kimberley Setzler and Gerry Stoker. Towards Holistic Governance: The New Reform Agenda. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002.

[2]Chris Ansell and Alison Gash. Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 2007(4):543-571.

[3]杨伟民. 新常态 大逻辑[A]//胡舒立.中国2015:看清新常态[C].北京:民主与建设出版社,2015.

[4]陈启清. 正确理解和适应新常态[J].中国国情国力,2014(10).

[5]张再生,白彬. 新常态下的公共管理:困境与出路[J].中国行政管理,2015(3).

[6]Zhou Xueguang. The road to collective debt in rural China: bureaucracies, social institutions, and public goods provision. Modern China, 2012: 38(3): 271 -307.

[7]何立军、罗飞. 中国社会空心化问题及其治理[J].中国民政,2015(4).

[8]郎友兴. 走向总体性治理:村政的现状与乡村治理的走向[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2015(2).

[9]卢跃东.桐乡“三治”[J].今日浙江,2014(19).

[10]中共桐乡市委. 积极探索创新基层社会治理新模式[J].政策瞭望,2014(9).

[11]Héritier A, Rhodes M. (eds). New Modes of Governance in Europe: Governing in the Shadow of Hierarchy. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011.

[12]于建嵘. 我国农村基层政权建设亟需解决的几个问题[J].行政管理改革,2013(9).

[13]Tanja A. B?rzel and Thomas Risse. Governance without a state: Can it work? Regulation & Governance, 2010, 4(2): 113-134.

[14]竺乾威. 经济新常态下的政府行为调整[J].中国行政管理,2015(3).

[15]郁建兴. 社会治理,也要讲“新常态”[N].钱江晚报,2015-6-26.

[16]郁建兴.走向社会治理的新常态[J].探索与争鸣,2015(12).

[17]张国芳.传统社会资本及其现代转换[J].浙江社会科学,2014(1).

(责任编辑:黄俊尧)

浙江省自然科学基金青年项目“基于社会协同治理理论的城郊结合部社会管理成本的控制机制研究”(LQ13G030005);浙江省社科规划“之江青年课题”“城镇化进程中乡镇政府选择性治理异化的控制机制” (14ZJQN005YB)的研究成果

C912.82

A

1243(2016)03-0047-007

作者:张丙宣,浙江工商大学公共管理学院副教授,政治学博士,主要研究方向为地方政府改革与社会治理;苏舟,浙江工商大学公共管理学院助教,主要研究方向为地方政府改革与社会治理。邮编:310018