“灾异谴告”与“上帝审判”:儒耶比较视野中的权力超验制约

乔 飞

(河南中医药大学 人文学院,河南 郑州 450046)

“灾异谴告”与“上帝审判”:儒耶比较视野中的权力超验制约

乔飞

(河南中医药大学 人文学院,河南 郑州 450046)

儒家“灾异谴告”说认为,人间权力主要由君主行使。君主为政若违背“天道”,上天将通过自然灾害向君王示警,若君主漠视上天谴告,上天会革除其统治权。在基督教“上帝审判”理论中,人间权力由君王、祭司、先知乃至百姓等分别行使。任何权力主体若违背上帝“律法”,上帝就会降灾,但最终审判前上帝会差遣先知传达“上帝之言”,权力主体若悔改,有时会免遭刑罚。两种超验的权力制约理论具有相似之处:均认为人间权力最终来源于天或上帝;天与上帝都是具有感情和意志的超验生命存在体;都以自然灾害警告来制约人间的权力行使。这种制约权力的目的,都是让权力运行回归上天设定的轨道。两种权力制约观也有不同之处:“天”与“上帝”的内涵有异,权力超验制约的对象范围也不同。权力制约的方式,前者为“天—王”纵向式单线型制约,后者为纵横复合型制约。直至当代,中西方信仰“灾异谴告”与“上帝审判”者依然众多;对人间灾难的起因解释,除了科学性解释外,神学性解释也值得关注。而这,可赋予权力制约及权利保障等法治理念以更深的文化心理基础,也有益于一个民族、国家乃至世界道德的建立和维系。

儒家;基督教;权力制约

权力制约是法学理论及法律实践的一个重要话题。一般认为,中国古代的权力主要由君主拥有并行使,而君权的行使是缺乏约束的。与此相反,在西方法律史中,自古希腊就非常重视对权力的制约。但事实上,中国古代的君权是有约束的,君权不仅要受“祖宗之法”、道德评价、相权言官等“现实之维”的制约,还要受“天”(天道天命)这一“超验之维”的制约。尽管有学者认为,“天”这一“超验之维”对君权的制约没有外在保障,其软弱无力而形同虚设,然而事实并非如此简单,“天”对君权的制约,不但在中国历史中持续存在,而且“现实之维”对君权的制约,往往都与“天”这一“超验之维”相关,有时直接就以“天”、天道天命作为约束君权的依据。尽管其对君主施政的影响,因时代、对象的不同呈现出效力的强弱不一,但总体而言,“天”对君权的制约,是其他君权制约手段得以实施的基础,因此,对“天”制约君权作深入的研究非常必要。无独有偶,西方法律文化源头之一的基督教,也主张“上帝”“神”对世俗权力的制约,也就是说,在历来重视权力制约的西方,在制度的基础层面也主张权力制约的“超验之维”。直到如今,美国新总统就职时还要手按圣经向上帝宣誓。中国传统“天”对君权的制约理论由儒家士人提出并维系,基督教中的“上帝”对权力的制约自基督教旧约时代的古代以色列王国就已开始。学界对二者的单独研究,不可谓少*对基督教“上帝制约权力”的研究,西方学者3、4世纪就成效显著,国内学者至今主要在神学、哲学领域内展开。,但对二者的比较研究尚阙如。本文拟作尝试,以期在比较研究中对中西权力制约的“超验之维”管窥一斑。

一、儒家的“灾异谴告”说及其权力制约之例证

(一)儒家的“灾异谴告”说

中国的“灾异谴告”与“天人感应”理论是密不可分的。天人感应思想起源久远,先秦古籍就有了该思想记载,“人心之动,物使之然”[1]。即人的心思意念会对天地万物产生影响。能够与天地相感应的是那些非同寻常的“大人”,他们“与天地合其德,与日月合其明,与四时合其序,与鬼神合其吉凶”[2]。当然,这类“大人”主要是帝王,其中《尚书》“洪范九畴”的记载,一般被认为这是天人感应思想的萌芽:

曰休征;曰肃,时雨若;曰乂,时旸若;曰晰,时燠若;曰谋,时寒若;曰圣,时风若。曰咎征:曰狂,恒雨若;曰僭,恒旸若;曰豫,恒燠若;曰急,恒寒若;曰蒙,恒风若[3]。

君主的施政会在自然界发生征兆,好的征兆是:君主能敬,天就及时下雨;君政能治,天就及时放晴;君主明智,天就及时温暖;君主善谋,天就及时变寒;君主通圣,天就及时起风。坏的征兆是:君主狂妄,天就久雨;君主办事差错,天就久旱;君主贪图安乐,天就久热;君主急躁,天就久寒;君主昏昧,天就久风。春秋时期,自然灾异源于政治谬误的思想流行,《春秋》有这方面的大量记载,同时,春秋时期盛行星占术,由天体的运行推测人事的吉凶祸福,从社会实践层面进一步推动了天人感应思想的发展。至战国后期,阴阳家邹衍“深观阴阳消息,而作迂怪之变”[4],使天人感应思想渐趋系统化。战国时孟子提出“天人合一”论;“顺天者昌,逆天者亡”,天意不可违背,否则会自取灭亡。同时认为,“诚者,天之道也”[5],天具有“诚实”的道德属性,对人来说,“尽其心者,知其性也,知其性则知天矣”;人只要发扬固有的善心,就可知道人的本性,知道了人的本性,就认识了天;天的本质存在于人心,天人是合一的。“存其心,养其性,所以事天也”[6],持守道德就是侍奉上天。到了汉初,这一思想依然流行,灾异现象被认为是上天对统治者的警告。汉文帝年间发生日食,文帝自己就认为,“人主不德,布政不均,则天示之灾,以戒不治”[7]。武帝时期,大儒董仲舒吸收了阴阳家的思想,使天人感应说成为系统理论,并在“天人感应”基础上明确提出“灾异谴告”理论。“天地之物,有不常之变者,谓之异,小者谓之灾。灾常先至而异乃随之。灾者,天之谴也;异者,天之威也。谴之而不知,乃畏之以威。”[8]作为小者的“灾”,是上天的谴责、谴告;作为大者的“异”,是上天威怒的表示。发怒之前,往往有谴告。“凡灾异之本,尽生于国家之失。国家之失乃始萌芽,而天出灾害以谴告之;谴告之而不知变,乃见怪异以惊骇之;惊骇之尚不知畏恐,其殃咎乃至。”[9]自然界的灾异事件起因于国家政事的错误。错误开始时,上天以“灾害”进行警告,如果警告无效,上天就以“怪异”之事使统治者害怕,如果君主仍不知畏惧,灾难的刑罚就会来到。其后,“盐铁会议”论战中,贤良文学继承了董仲舒这一理论,认为“狱讼平、刑罚得则阴阳调、风雨时”,如果一味重刑,就会损害阴阳之道,导致“日月有变”“水旱不时”等灾异[10]。尽管桑弘羊等人认为水旱、饥穰等天灾与“有司之罪”无关[11],然盐铁论战并未能阻挡儒学影响政治的洪流,相反,董仲舒的理论自此成为“封建正统法律思想”,一直在中国历史中延续下来。“故好行善者,天助以福,符瑞是也……好行恶者,天报以祸,妖灾是也。”[12]“灾异谴告”理论不仅被后世儒家完全接受,也成为历代中国包括统治者在内的全民信仰。

(二)中国历史中的“灾异谴告”例证及权力制约体现

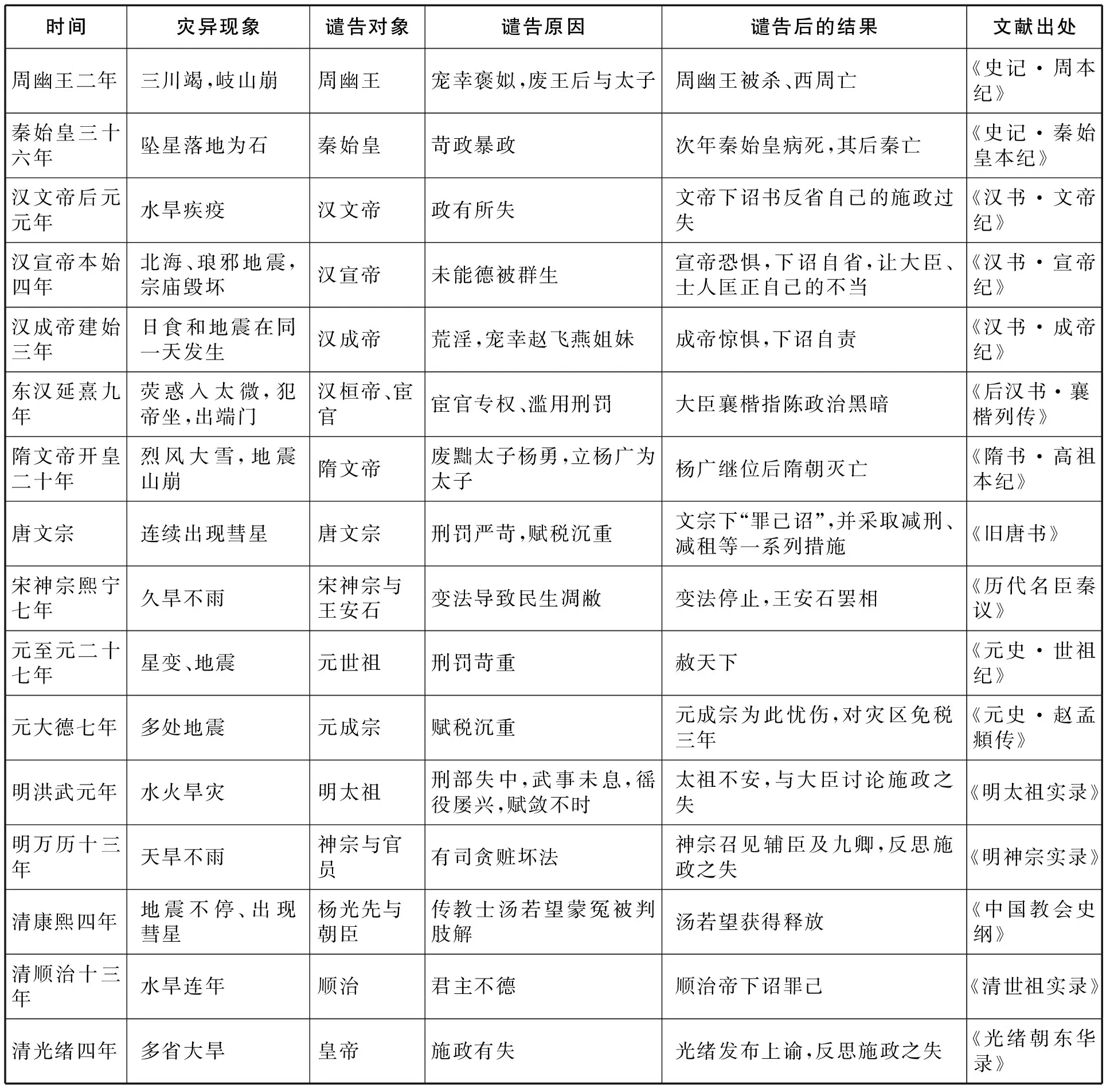

“灾异谴告”在中国历史中前后相沿,历代均有记载。兹列代表性的例证如下表:

时间灾异现象谴告对象谴告原因谴告后的结果文献出处周幽王二年三川竭,岐山崩周幽王宠幸褒姒,废王后与太子周幽王被杀、西周亡《史记·周本纪》秦始皇三十六年坠星落地为石秦始皇苛政暴政次年秦始皇病死,其后秦亡《史记·秦始皇本纪》汉文帝后元元年水旱疾疫汉文帝政有所失文帝下诏书反省自己的施政过失《汉书·文帝纪》汉宣帝本始四年北海、琅邪地震,宗庙毁坏汉宣帝未能德被群生宣帝恐惧,下诏自省,让大臣、士人匡正自己的不当《汉书·宣帝纪》汉成帝建始三年日食和地震在同一天发生汉成帝荒淫,宠幸赵飞燕姐妹成帝惊惧,下诏自责《汉书·成帝纪》东汉延熹九年荧惑入太微,犯帝坐,出端门汉桓帝、宦官宦官专权、滥用刑罚大臣襄楷指陈政治黑暗《后汉书·襄楷列传》隋文帝开皇二十年烈风大雪,地震山崩隋文帝废黜太子杨勇,立杨广为太子杨广继位后隋朝灭亡《隋书·高祖本纪》唐文宗连续出现彗星唐文宗刑罚严苛,赋税沉重文宗下“罪己诏”,并采取减刑、减租等一系列措施《旧唐书》宋神宗熙宁七年久旱不雨宋神宗与王安石变法导致民生凋敝变法停止,王安石罢相《历代名臣秦议》元至元二十七年星变、地震元世祖刑罚苛重赦天下《元史·世祖纪》元大德七年多处地震元成宗赋税沉重元成宗为此忧伤,对灾区免税三年《元史·赵孟頫传》明洪武元年水火旱灾明太祖刑部失中,武事未息,徭役屡兴,赋敛不时太祖不安,与大臣讨论施政之失《明太祖实录》明万历十三年天旱不雨神宗与官员有司贪赃坏法神宗召见辅臣及九卿,反思施政之失《明神宗实录》清康熙四年地震不停、出现彗星杨光先与朝臣传教士汤若望蒙冤被判肢解汤若望获得释放《中国教会史纲》清顺治十三年水旱连年顺治君主不德顺治帝下诏罪己《清世祖实录》清光绪四年多省大旱皇帝施政有失光绪发布上谕,反思施政之失《光绪朝东华录》

周秦之际的“灾异”逐步被运用到反思、监督天子执政的得失。周幽王二年发生的地震被伯阳父认为是幽王宠幸褒姒,严重违反政治惯例的结果,他甚至预言十年将亡国,其后果然应验。后世均认为,周幽王所以人亡政息,乃一意孤行拒绝上天灾异警戒之故。春秋时期人们普遍认为,世道的混乱与灾异的程度成正比。《春秋》史家记载了灾异一百二十二,如日食三十六,陨石一,不雨七,无冰三,大雨震电一,雨雪三,大雪雷三,地震五,山崩二,大水九,大旱二,饥二,无麦苗一……诸如此类。这些灾异发生的根本原因,《春秋》认为是为政者行使权力时忤逆了天意,上天以这些灾害表达对人间权力运行的不满。秦始皇三十六年的灾异,再次从反面证明,上天对拒绝其警告的君主权力,最终会予以剥夺。

汉唐之际,“灾异遣告”普遍被天子和大臣们接受。汉代的“灾异”事例的记载又绝不止上述表中所列,其中仅汉宣帝本始四年(公元前70年),郡国就有四十九处地震,有些地方山崩水出。因为灾异,宣帝不但自己反省施政之失,还动员臣下对自己的权力使用进行匡正。建始三年十二月戊申朔的日食和地震,更使成帝认为与自己的德薄政失有关,非常害怕上天惩罚,要求公卿大臣明确指出他的过错,以便自己改正,平息天怒、免受刑罚。针对东汉延熹九年的灾异,大臣襄楷在疏中直接指出,这全是由诸如宦官专权、滥用刑罚等政治黑暗所致,进而批评到皇帝本人。这种借灾异之机指陈政治黑暗、权力滥用的做法,在东汉具有“天然的合理性和理论依据”[13]。隋文帝时的灾异被指皇帝的行为出现了重大偏差。后来的历史证明,杨广是中国历史上著名的荒淫暴君,隋文帝废杨勇立杨广为太子是个极大错误。隋炀帝大业十三年,李密领导的瓦岗军直逼洛阳城下,起义军发布了《为李密檄洛州文》的讨伐檄文*参见祖金玉:《历代檄文名篇选译》,中国青年出版社1998年版,第186页。,檄文列举了隋朝各种灾异现象,证明隋正在受到上天刑罚,其国祚已尽,朝代即将更换。唐代继续笃信上天用自然灾异来约束人间权力。《新唐书·五行志》就按《尚书·洪范》将灾异分为六类,每类灾异的发生都同一定的政治状况相联系。武则天临政时期,周兴、来俊臣等酷吏滥施酷刑,冤狱丛生;麟台正字陈子昂上书谏议:“徇利既多,则不能无滥,滥及良善,则淫刑逞矣。……冤人吁磋,感伤和气;和气悖乱,群生病疫;水旱随之,则有凶年。人既失业,则祸乱之心怵然而生矣。顷来亢阳愆候,云而不雨,农夫释耒,瞻望嗷嗷,岂不由陛下之有圣德而不降泽于人也?”[14]认为酷刑导致的冤狱,破坏了自然的“和气”,病疫、水旱等灾害由此而来。这必然影响农业生产,进而影响政治稳定,希望武则天能改变既有的施政模式。不仅是皇帝,官员的行为也会引起灾异的发生。如“颜真卿,……四命为监察御史,……五原有冤狱,久不决,真卿至,立辩之。天方旱,狱决乃雨,郡人呼之为‘御史雨’”[15]。只要政治权力严重损害民众权益,“灾异谴告”就会发生。

宋明之时,理性精神未能打消人们对灾异谴告的信仰。赵汝愚的《宋名臣奏议》中,借灾异而上书皇帝进行进谏的奏折俯拾皆是。著名大臣田锡、赵普、韩琦、庞籍、宋祁、吕公著、富弼、孙觉、刘挚、苏辙、王严叟、范祖禹、曾肇等几乎都趁灾异出现向皇帝上过奏章,警戒皇帝不能滥用权力*参见杨晓红:《试析灾异谴告说在宋代的政治功能》,《长江师范学院学报》2007年第5期。。王安石变法之失败,也是归因于“灾异谴告”。王安石以“天变不足畏,人言不足恤,祖宗之法不可守”的决心,锐意改革。然而变法之初,宰相富弼就上《论灾异而非时数奏》,明确肯定董仲舒“灾异谴告”说,认为当时的灾异是由于朝政所致,王安石应对灾异承担责任。此事延至熙宁七年(1074年)仍未罢休。是年春,久旱不雨,郑侠乃绘百姓扶老携幼逃亡惨状的《流民图》,上疏并要求废除新法,罢免王安石。神宗为此彻夜难眠,无奈下诏停止青苗、免役、方田、保甲等八项新法。会天降大雨,王安石变法得罪上天之罪“应验”,随被罢相,放江宁知府。如此,灾异改变了政治权力的运行方向。元朝也不乏这方面的例证。上表至元二十七年和元大德七年的灾异都让皇帝深为忧伤、茶饭不进,先后大赦天下,免灾区赋税三年。明洪武元年八月的水火旱灾使太祖朱元璋感到不安,怀疑自己的施政有失。参政傅瑕等人则将引起灾异的责任归咎于自己:“古人有言:‘天心仁爱人君,则必出灾异以谴告之,使知变自省,人君遇灾而能警惧,则天变可饵。’今陛下修德省想,忧形于色,居高听卑,天寔鉴之,顾臣等待罪,宰辅有乖调燮,贻忧圣衷,咎在臣等。”朱元璋则回答:“君臣一体,苟知警惧,天心可回,卿等其尽心力,以匡朕不逮”,于是诏中书省及台部,“集耆儒讲议便民事,宜可消天变者”[16]。万历十三年四月的天旱不雨致使神宗和文武百官到南郊祈祷。祈祷毕,神宗召见辅臣及九卿,说:“天时亢早,虽由朕不德,亦因天下有司贪赃坏法,剥害小民,不肯爱养百姓,以致上干天和,今后还着该部慎加选用”[17],时任首辅申时行对此表示赞同。明代君臣在行使政治权力时,依然对上天保持非常的敬畏。

清代同样认真对待灾异遣告。上表中,清初康熙用传教士汤若望负责钦天监工作,以西洋法修中国历,因汤若望等在历书上印“依西洋新法”字,被杨光先控告为“暗窃正朔之权以予西洋”“内勾外连图谋不轨”等罪,汤若望被捕,朝臣共议肢解。不料案刚议定,突然发生地震,朝臣惊慌,认为这是上天示警,于是改判汤若望为斩监候;又恰逢北京接连余震和天空出现彗星,经请示孝庄太皇太后,汤若望获得释放。上表顺治时的灾异记载,更使清廷反省德行与施政得失,正确地行使权力以合天意。晚清,虽西方天文学已在中国流行,但大清君臣仍相信灾异谴告之说。上表光绪四年的多省大旱,使光绪皇帝认真分析天灾发生的原因*光绪发布上谕:“一夫不获,是予之辜,况旱灾如此之广,饥民如此之众乎?意者逸豫旷怠百事废弛欤?用人失当泽不下逮欤?或政令毕具有名无实欤?抑刑罚不中百姓含冤莫诉欤?有一于此,皆足上干天怒。”朱寿朋:《光绪朝东华录》,中华书局1958年版,第552页。,其中每个原因都是施政方面的,认为政治权力的运行与天灾存在因果联系。接触西学较多的张之洞,也曾因为地震向慈禧和皇帝上《请修省弥灾折》,其中说道:“窃六月以来,金星昼见,云气有异。五月中旬,甘肃地震为灾,川陕毗连,同时震动……臣唯金星主占,迥非岁星为福德者可比……占候家言虽不可泥,然天象地理赫赫明明,合观两事,不可谓非上苍之示儆也。”[18]可见,直到满清灭亡,灾异谴告之说始终是中国人解释天灾、制约最高权力的常用工具。

二、基督教的“上帝审判”说及其权力制约之例证

基督教的上帝是个“审判的上帝”,不但创造世界,而且管理世界。纵观基督教经典圣经,“上帝审判”分为上帝在历史中的审判,基督台前对信徒生活与工作的审判,基督再来时对万民的审判,人类终结后白色大宝座审判等。从权力理论角度来看,旧约时代的君王权、先知权、祭司权、新约时代的教会权等人间所有权力都出于上帝的委托授权。权力者行使权力的同时,必须向上帝负责。如果违背上帝诫命而作恶,将面临灾祸的刑罚;灾祸就是从上帝那里来的:“耶和华如此说,我造出灾祸攻击你们,定意刑罚你们。你们各人当回头离开所行的恶道,改正你们的行动作为。”[19]对于一个有罪恶的民族或国家来说,上帝通过毁灭、战争、疾病、饥荒、困苦等灾难来宣告对它的审判*参见[美]小约翰·威特主编:《基督教与法律》,周青风等译,中国民主法制出版社2014年版,第121、127页;[美]彼得·里尔巴克:《自由钟与美国精神》,黄剑波、高民贵译,江西人民出版社2010年版,第56页。。

“上帝审判”在基督教经典圣经《旧约》中表现得尤为鲜明。上帝的审判包括“设立规则”“先知警戒”“施行刑罚”几个阶段。选民在上帝面前当遵守的规则是“摩西律法”和先知传达的“圣言”,这些“法律规范”在平常的生活中会通过先知、祭司不断在全民族宣讲。如果君王、先知、祭司、民众等任何层面的人违背上帝的规则,上帝就要通过先知传达警告、责备的信息;如果选民悔改,上帝可能会撤销计划中的刑罚。上帝告诉先知耶利米上帝审判的原则:“我何时论到一邦或一国说,要拔出,拆毁,毁坏。我所说的那一邦,若是转意离开他们的恶,我就必后悔,不将我想要施行的灾祸降与他们。我何时论到一邦或一国说,要建立,栽植。他们若行我眼中看为恶的事,不听从我的话,我就必后悔,不将我所说的福气赐给他们。”[20]上帝对待自己的选民,格外愿意他们离开罪恶免遭刑罚。如上帝命令先知耶利米:“你站在耶和华殿的院内,对犹大众城邑的人,就是到耶和华殿来礼拜的,说我所吩咐你的一切话,一字不可删减。或者他们肯听从,各人回头离开恶道,使我后悔不将我因他们所行的恶,想要施行的灾祸降与他们。”[21]又如,上帝在刑罚以色列以前,选召以西结作为民族的先知“为民守望”,警戒恶人作恶。如果选民拒绝听从上帝的警戒,刑罚就会来临。

我指着我的永生起誓,我断不喜悦恶人死亡,惟喜悦恶人转离所行的道而活。以色列家啊!你们转回、转回吧!离开恶道,何必死亡呢?人子啊!你要对本国的人民说,义人的义,在犯罪之日不能救他。至于恶人的恶,在他转离恶行之日也不能使他倾倒。义人在犯罪之日也不能因他的义存活。我对义人说,你必定存活。他若倚靠他的义而作罪孽,他所行的义都不被记念。他必因所作的罪孽死亡。再者,我对恶人说,你必定死亡。他若转离他的罪,行正直与合理的事,还人的当头和所抢夺的,遵行生命的律例,不作罪孽,他必定存活,不致死亡。他所犯的一切罪必不被记念。他行了正直与合理的事,必定存活[22]。

即使是非选民的外邦民族,甚至是选民的敌对国家,如果悔改罪行,上帝也会撤销或迟延刑罚。如约拿向尼尼微人传达上帝审判的信息后,亚述上至国王下至百姓,均“披麻蒙灰”真诚悔罪,上帝就“后悔”原来的刑罚计划,不再降灾与亚述帝国[23]。总之,基督教“上帝审判”论认为,人在地上是拥有权力的,权力的运行必须在上帝设立的规则中。无论是选民还是外邦人,如果违背上帝的“律法”,上帝会通过降灾进行审判,但最终刑罚前上帝会差遣先知传达“上帝之言”,权力主体若悔改,重新遵循律法,有时会免遭刑罚。如果拒绝悔改,上帝刑罚的灾难就会按时来临,“到了遭灾的时候、这些人必哀求耶和华,他却不应允他们,那时他必照他们所行的恶事,向他们掩面”[24]。在旧约时代,上帝通过宗教领袖尤其是先知预先宣告降灾的信息。在新约时代,先知、祭司等宗教功能全部集中到教会中;对世俗权力罪恶的抨击、抵制,转由基督教会及其神职人员承担*鉴于篇幅限制,本文所列“上帝审判”的材料,主要引用《圣经·旧约》;新约基督教会对世俗权力的制约拟另文撰写。。

基督教记载了许多体现“上帝审判”权力制约的例证。本文选取了七个典型例证进行分析。

例证一:扫罗王滥杀无辜,上帝施以全国饥荒之审判。

大卫统治期间出现了三年饥荒,大卫求问耶和华上帝,耶和华说:“这饥荒是因扫罗和他流人血之家,杀死基遍人。”基遍人原本不是以色列人,是亚摩利人中所剩的。以色列先人曾向他们起誓,不杀灭他们,扫罗却要将他们灭族。大卫王召了幸存的基遍人来,问他们:“我当为你们怎样行呢?可用甚么赎这罪,使你们为耶和华的产业祝福呢?”基遍人回答说:“我们和扫罗与他家的事并不关乎金银,也不要因我们的缘故杀一个以色列人。”大卫说:“你们怎样说,我就为你们怎样行。”他们对王说:“那从前谋害我们、要灭我们、使我们不得再住以色列境内的人,现在愿将他的子孙七人交给我们,我们好在耶和华面前,将他们悬挂在耶和华拣选扫罗的基比亚。”大卫就把扫罗的两个儿子亚摩尼、米非波设和其余五个子孙交给基遍人,这七人就一同死亡。后来大卫又将扫罗和他儿子约拿单的骸骨搬了来,又收殓被悬挂七人的骸骨。将扫罗和他儿子约拿单的骸骨葬在便雅悯的洗拉,在扫罗父亲基士的坟墓里。从此以后,“上帝垂听国民所求的”[25]。

例证二:大卫王嗜战狂傲,上帝施以瘟疫流行之审判。

大卫数点民数,犯罪忤逆上帝。虽然自己自责,祈祷认罪,但仍招来上帝惩罚。《历代志上》21章1节认为是“撒旦激动大卫”;人一旦给撒旦机会,就是大罪,如伊甸园中的亚当和夏娃。“灵修版”《圣经》对此事作了分析:数点百姓一般看作战时征兵入伍的前奏。大卫后期全境太平,已不再需要招兵买马。以色列的疆界已经扩展,成为当时的强国;大卫数点民数的行为是居功自傲,继续准备战争,好使他以国土广大兵力雄厚为夸耀。而且,他把国泰民安寄托在兵员众多上,而不是以上帝为终极保障。就连元帅约押都看出数点百姓是错的,但大卫不听劝谏。上帝差遣先知迦得,转达上帝的审判,“耶和华如此说:‘我有三样灾,随你选择一样,我好降与你’”。“你愿意国中有七年的饥荒呢?是在你敌人面前逃跑,被追赶三个月呢?是在你国中有三日的瘟疫呢?”大卫对迦得说:“我愿落在耶和华的手里,因为他有丰盛的怜悯,我不愿落在人的手里。”于是耶和华降瘟疫与以色列人,自早晨到所定的时候,从但直到别是巴,民间死了七万人[26]。大卫与以色列百姓都犯了罪,因此以色列全族均遭上帝审判,大卫乃是全族之代表。

例证三:扫罗王、乌西亚王僭越祭司权遭受上帝刑罚。

在上帝律法中,祭司权力独立于王权;君王虽是一国之尊,但无权替代祭司的工作。扫罗王缺乏对祭司权的尊重,以为国王身份特殊,特别情况下有超越律法行动的自由。他代替祭司撒母耳亲手献燔祭,不料,刚献完祭撒母耳就赶到,严正宣告扫罗的行为违背了上帝的诫命,其王位遭到废黜[27]。贤德之王乌西雅,能征善战、治国有方,在位期间国力强盛,于是就心高气傲,擅自进入圣殿要自己烧香。勇敢的祭司们立即坚决反对,警告他给神烧香是亚伦子孙承接圣职祭司的事,并斥责国王此举乃是犯罪。乌西雅向祭司们发怒,坚持自己烧香。当他发怒时,额上忽然长出大麻疯。这样,乌西雅王一直到死,因大麻疯住在别的宫里,与神殿隔绝,再也不能行使王权,只好由他的儿子代理[28]。

例证四:亚哈王拜偶像,上帝施以三年大旱之审判。

亚哈做北国以色列国王时,敬拜外族的神灵巴力和掌管生育繁殖的女神亚舍拉,这是“行耶和华眼中看为恶的事”,违背了“十诫”中“不可有别神”以及“不可敬拜偶像”的规条,“惹耶和华以色列神的怒气”[29]。上帝派遣先知以利亚警告亚哈王,如果先知不祷告,这几年“必不降露不降雨”。后来以色列果然全国三年大旱。亚哈找到以利亚时,质问以利亚:“使以色列遭灾的就是你吗?”以利亚针锋相对:“使以色列遭灾的不是我,乃是你和你父家,因为你们离弃耶和华的诫命,去随从巴力。”[30]亚哈王对上帝的警告未理睬,仍一意孤行,后又违背摩西律法,侵夺拿伯的葡萄园并默许王后害死拿伯,以利亚代表神宣判亚哈王死刑,果然在战场上有人“随便开弓”,射入亚哈王的甲缝,亚哈失血过多而死[31]。

例证五:上帝对先知、祭司以及领袖阶层的责备与审判。

除了前述对君王的警告、审判外,对其他权力主体的谴责、审判遍及基督教《旧约》先知书。有时上帝将同时谴责祭司、先知阶层:“祭司和先知因浓酒摇摇晃晃、被酒所困、因浓酒东倒西歪,他们错解默示、谬行审判。”[32]先知是神权国度(旧约时代为犹太民族)的弊政抨击者。真正的先知,必须敢于抨击各种弊端,“借耶和华的灵、满有力量公平才能、可以向雅各说明他的过犯、向以色列指出他的罪恶”[33]。然而,古代以色列的先知,许多没能履行“岗位责任”,上帝就特别针对他们发出谴责:“论到使我民走差路的先知,他们牙齿有所嚼的,他们就呼喊说‘平安了’。凡不供给他们吃的,他们就预备攻击他。耶和华如此说:‘你们必遭遇黑夜,以致不见异象;又必遭遇幽暗,以致不能占卜。日头必向你们沉落,白昼变为黑暗。先见必抱愧、占卜的必蒙羞、都必着嘴唇,因为神不应允他们。”[34]先知工作最重要的原则,是严格传达“上帝的圣言”,如果先知稍稍改变上帝的话,上帝也发出责备:“耶和华向他们说的话,是命上加命、令上加令、律上加律、例上加例、这里一点、那里一点、以致他们前行仰面跌倒,而且跌碎,并陷入网罗,被缠住。”[35]

祭司阶层也是基督教旧约时代上帝设立的重要权力阶层。当祭司违背上帝心意时,上帝也特别对其发出警告、审判的信息:“你这祭司必日间跌倒;……我的民因无知识而灭亡。你弃掉知识,我也必弃掉你,使你不再给我作祭司。你既忘了你神的律法,我也必忘记你的儿女。祭司越发增多,就越发得罪我;我必使他们的荣耀变为羞辱。他们吃我民的赎罪祭,满心愿意我民犯罪。将来民如何,祭司也必如何;我必因他们所行的惩罚他们,照他们所作的报应他们。他们吃,却不得饱;行淫,而不得立后;因为他们离弃耶和华,不遵他的命。”[36]对于祭司的行为罪恶,上帝同样严厉斥责:“强盗成群,怎样埋伏杀人,祭司结党,也照样在示剑的路上杀戮,行了邪恶。”[37]对领袖阶层,包括宗教领袖与世俗权威整体的审判,在基督教圣经中屡见不鲜:“雅各家的首领,以色列家的官长啊,当听我的话。你们厌恶公平,在一切事上屈枉正直,以人血建立锡安,以罪孽建造耶路撒冷。首领为贿赂行审判,祭司为雇价施训诲,先知为银钱行占卜。他们却倚赖耶和华说:‘耶和华不是在我们中间么?灾祸必不临到我们。’所以因你们的缘故,锡安必被耕种像一块田,耶路撒冷必变为乱堆,这殿的山必像丛林的高处。”[38]对于权力者的滥权腐败,上帝直面抨击:“君王徇情面、审判官要贿赂,位分大的吐出恶意,都彼此结联行恶。”[39]对于权力者欺压百姓的行为,上帝指出:“雅各的首领、以色列家的官长啊,你们要听。你们不当知道公平么?你们恶善好恶,从人身上剥皮,从人骨头上剔肉,吃我民的肉、剥他们的皮、打折他们的骨头、分成块子像要下锅、又像釜中的肉。”[40]在《圣经》中也能发现规律:当上帝同时谴责宗教领袖与世俗领袖时,往往对宗教领袖的责备在先,对世俗政治领袖的责备在后*分别参阅《圣经·以赛亚书》28章7-13节、14-22节。;因为宗教领袖由上帝特别选立,而世俗政治领袖,即使是国王,相对而言离上帝更远。

例证六:上帝对百姓的谴责与审判。

与中国儒家“民”等同于“天”的传统不同,基督教中的“百姓”也是一个极易腐败、常常犯罪、屡受责备与审判的群体。如耶和华上帝差遣先知以赛亚谴责犹大百姓时,认为犹大国民“是悖逆的百姓,说谎的儿女,不肯听从耶和华训诲的儿女”。犹大民众不愿从先知听到审判的信息,希望先知“不要望见不吉利的事”;他们拒绝先知的正直之言,要求先知按照他们自己的喜好“说柔和的话,言虚幻的事”,甚至要求先知“离弃正道,偏离直路,不要在我们面前再提说以色列的圣者”。所以耶和华上帝要审判众百姓:“因为你们藐视这训诲的话,倚赖欺压和乖僻,以此为可靠的,故此,这罪孽在你们身上,好像将要破裂凸出来的高墙,顷刻之间,忽然坍塌。”[41]犹大百姓不知悔改,上帝宣告他们被侵略的厄运即将来临:“这百姓既厌弃西罗亚缓流的水,喜悦利汛和利玛利的儿子。因此,主必使大河翻腾的水猛然冲来,就是亚述王和他所有的威势,必漫过一切的水道,涨过两岸,必冲入犹大,涨溢泛滥,直到颈项。”[42]上帝甚至告诉先知,不要和百姓同流合污:“耶和华以大能的手,指教我不可行这百姓所行的道,……这百姓说同谋背叛,你们不要说同谋背叛;他们所怕的,你们不要怕也不要畏惧,但要尊万军之耶和华为圣,以他为你们所当怕的、所当畏惧的。他必作为圣所,却向以色列两家作绊脚的石头、跌人的磐石,向耶路撒冷的居民,作为圈套和网罗。”[43]对北国以色列百姓,上帝也发出审判的信息:“耶和华与这地的居民争辩,因这地上无诚实,无良善,无人认识神。但起假誓,不践前言,杀害,偷盗,奸淫,行强暴,杀人流血,接连不断。……我(耶和华)必因他们所行的惩罚他们,照他们所做的报应他们。”[44]

例证七:上帝对全民族或整个国家各个阶层的责备与审判,也在圣经中经常出现。

以北国以色列为例:耶罗波安二世统治北国以色列期间,收复了被亚兰占据的领土,国家发展商业,经济欣欣向荣。然而外表强盛之下,各种社会问题非常突出。全国到处都敬拜偶像,在宗教中心伯特利尤甚。贫富悬殊,社会不公,富人有象牙床绣花毯,贫穷人则处处受压,甚至典当衣服。众人为求财富,经商时奸诈行骗、强暴抢夺,不法不公现象普遍[45]。面对全民族的腐败,先知阿摩斯在大地震的前二年就预言上帝的审判即将来临:“以色列人三番四次的犯罪,我必不免去他们的刑罚。”[46]刑罚的种类有“使雨停止”“旱风霉灾”、植物“被剪虫所吃”“降瘟疫”“用刀杀戮”“城邑倾覆”等[47]。其后,以色列全族的腐败未能有根本性改变,先知以赛亚又宣告上帝的责备、审判的信息:

这百姓还没有归向击打他们的主,也没有寻求万军之耶和华。因此,耶和华一日之间,必从以色列中剪除头与尾、棕枝与芦苇。长老和尊贵人就是头,以谎言教人的先知就是尾。因为引导这百姓的,使他们走错了路;被引导的,都必败亡。所以主必不喜悦他们的少年人,也不怜恤他们的孤儿寡妇。因为各人是亵渎的,是行恶的,并且各人的口,都说愚妄的话。虽然如此,耶和华的怒气还未转消,他的手仍伸不缩[48]。

终于,北国以色列遭受亚述帝国的侵略,王国就此覆灭,战乱中幸存的以色列人被掳掠到异国他乡[49]。纵观整个以色列王国的历史,就是一部上帝的审判史,也是上帝对人间诸权力的制约史。

三、两种权力超验制约观之相似之处

仔细分析前文资料发现,儒家“灾异谴告”对君主和朝臣行使权力的制约和基督教上帝审判之限权有诸多惊人的形似之处。

第一,都主张天灾与人事存在关联。儒家历来主张天人合一、万物一体;“大哉乾元,万物资始,乃统天”[50],万物资始的乾元创始化生了宇宙万物,彼此统贯于天道的运行。人作为万物中有灵性的一类,是天按照自己的样子有意创造的,即所谓“人副天数”[51]。因此,人与天的关系格外密切;天人之间不仅存在关联,而且存在“天人感应”。君主作为人之代表,其行为如果符合天意,会受到天的嘉奖;如果违背天意,就会遭遇“灾异谴告”。“灾异谴告”的程序,先“灾”后“异”,最后“殃咎”才来临。基督教也主张,宇宙间的一切,并不是彼此孤立存在的,“因为万有都是靠他(耶稣基督)造的,无论是天上的,地上的,能看见的,不能看见的,或是有位的,主治的,执政的,掌权的,一概都是借着他造的,又是为他造的。他在万有之先,万有也靠他而立”[52]。因此,万有都是互相联系的,而维系万物普遍联系的纽带就是三一上帝的第二个位格耶稣基督。而且,宇宙万事均在上帝的管理之下:“耶和华在天上立定宝座,他的权柄统管万有。”[53]在世界创立之前上帝就有永恒计划,这一计划是永不改变的。历史的发展,总体而言在上帝的管理之中。“上帝的护理”,对于人间的事,无论善恶,上帝都要掌管。“因为国权是耶和华的,他是管理万国的。”[54]“他用权能治理万民,直到永远。他的眼睛鉴察列邦,悖逆的人不可自高。”[55]人若违背上帝诫命,会受到上帝审判,“灾祸若临到一城,岂非耶和华所降的吗?”[56]审判意味着灾祸来临,蝗、旱等灾都是由于人的罪[57]。审判程序先由先知发出“警戒”,然后刑罚才会来到。

第二,权力制约的主体相似。在“灾异谴告”和“上帝审判”理论中,儒耶均认为人间权力最终来源于超验维度的“天”或“上帝”;“天”与“上帝”都是具有思想、感情、意志的超验生命存在体。对人间权力进行制约的主体,就是这位彼岸超验维度的“天”“上帝”。

儒家认为,“天者,百神之大君也”[58],这位“天”,地位、权力、能力在众神之上。人之为人本于天,“天亦人之曾祖父也”[59],儒家认识到天与人的相通性。“受命之君,天意之所予也”[60],“王者承天意以从事”[61],君主的权力来自于天的授权。

在基督教中,耶和华上帝是至高无上的,上帝是人类的创造者、维护者、管理者。上帝将管理世界的责任委托给人类进行,旧约时期君王、先知、祭司权力都是来自上帝,新约时代的政府权力、教会权力也是来自上帝。这位上帝是众人的父亲,其权柄远超过一切执政、掌权的。

第三,“天”与“上帝”制约人间权力的手段相似。无论是“灾异谴告”还是“上帝审判”,均认为权力主体“滥用权力”时,“天”或“上帝”都会降下瘟疫、饥荒、地震、战争等灾祸给予警告或惩罚。

在儒家学说中,对于极端无道的王朝,“天”会通过“革命”即战争的方式实现天命转移与朝代更替:“王者天之所予也,其所罚者皆天之所夺也。……故夏无道而殷罚之,殷无道而周罚之,周无道而秦罚之,秦无道而汉罚之。有道罚无道,此天理也,所从来久矣。”[62]在不需要改朝换代时,天惩罚人的手段有水灾、旱灾、虫灾、瘟疫、饥荒、地震、内乱等。

基督教圣经记录上帝对埃及的刑罚:“我必将埃及人交在残忍主的手中,强暴王必辖制他们。……海中的水必绝尽、河也消没干涸。江河要变臭,埃及的河水都必减少枯干,苇子和芦荻、都必衰残;靠尼罗河旁的草田,并沿尼罗河所种的田,都必枯干,庄稼被风吹去,归于无有。”[63]对亚述进行刑罚时,“万军之耶和华必用雷轰、地震、大声、旋风、暴风,并吞灭的火焰,向他讨罪”[64]。对巴比伦的审判时,“丧子、寡居两件事,正在你(巴比伦)多行邪术、广施行符咒的时候临到”[65]。“荒凉、毁灭、饥荒、刀兵”是上帝对人间权力犯罪的常见的惩罚方式[66]。耶路撒冷遭受的“刀剑、饥荒、恶兽、瘟疫”等大灾,都是来自耶和华的审判[67]。

第四,君王或领袖回应灾害的态度和行为,对国家、民族共同体的影响都很大。一方面,儒家的“天人感应”“灾异谴告”不仅有上天对人君消极的制裁,而且有正面的积极鼓励。如果君主在面对灾难时,虔诚敬天,爱护民众,甚至为承担责任而勇于牺牲自己,君主的这一良好品行往往会感动上天而使灾难得以化解。如《吕氏春秋》记载的“汤祈祷于桑林”:“昔者汤克夏而正天下,天大旱,五年不收,汤乃以身祷于桑林,曰:‘余一人有罪,无及万夫。万夫有罪,在余一人。无以一人之不敏,使上帝鬼神伤民之命。’于是翦其发枥其手以身为牺牲,用祈福于上帝,民乃甚说,雨乃大至。则汤达乎鬼神之化、人事之传也。”[68]商汤仁德爱民,连年大旱时,愿自己一人受罚而不使民众受害,桑林祈祷,天灾的局面终于扭转。汉代荀悦《申鉴·杂言上》也认为:“汤祷桑林,邾迁于绎,景祠于旱,可谓爱民矣。”

又如,唐贞观二年(公元628年),旱灾、蝗灾并至。是年三月太宗下了一道大赦诏书:“若使年谷丰稔,天下乂安,移灾朕身,以存万国,是所愿也,甘心无吝。”[69]为了民众生活,太宗愿意让上天把一切灾难都降自己身上。是年六月,蝗灾严重,太宗认为“百姓有过,在予一人”。一天,唐太宗来到皇城的御苑中,发现了蝗虫,顺手就抓了几只说道:“民以谷为命,而汝食之,宁食吾之肺肠。”说完,他举手就要把蝗虫往嘴里送。左右大臣紧忙劝阻,太宗说:“朕为民受灾,何疾之避!”于是吞食了那几只蝗虫。《资治通鉴》记载这件事情的结果是,“是岁,蝗不为灾”。按照儒家理论,认为是唐太宗的真诚感动了上苍,灾害得以消除。同样在唐代,唐宪宗元和三年(公元808年)冬迄翌年春,持续大旱,帝乃“罪己”求雨,雨降。又载,开成四年(公元839年),天下大旱,唐文宗更是说出“若三日内不雨,当退归南内,卿等自选贤明之君以安天下”。这种天降灾异是上位者之过的政治信仰,其实由来已久[70]。中国历史中,君主对灾异的内在心态和外在举措,对灾难的最终后果往往有决定性作用。

另一方面,在基督教义中,领袖人物对于灾难的祈祷与责任担当,对于去除灾难,同样具有重要的甚至是决定性的意义。如以色列的著名民族领袖摩西,在西奈山顶领受耶和华的律法时,百姓因为他四十天不下山,以为遭遇不测,精神涣散之际,民众按照埃及风俗铸造金牛犊,并以此为神进行祭拜。这使得耶和华非常震怒,对摩西说:“我看这百姓真是硬著颈项的百姓。你且由著我,我要向他们发烈怒,将他们灭绝,使你的后裔成为大国。”民族存亡之际,摩西立即祈祷:

耶和华啊,你为甚么向你的百姓发烈怒呢?这百姓是你用大力和大能的手从埃及地领出来的。为甚么使埃及人议论说:“他领他们出去,是要降祸与他们,把他们杀在山中,将他们从地上除灭?”求你转意,不发你的烈怒;后悔,不降祸与你的百姓。求你记念你的仆人亚伯拉罕、以撒、以色列,你曾指着自己起誓说:“我必使你们的后裔像天上的星那样多,并且我所应许的这全地,必给你们的后裔,他们要永远承受为业。”[71]

摩西的祈祷,打动了上帝,“于是耶和华后悔,不把所说的祸降与他的百姓”。回到山下,处理完拜偶像事件后,摩西担心上帝仍会刑罚民众,于是又回到上帝面前,为百姓祈祷赎罪:“唉,这百姓犯了大罪,为自己作了金像。倘或你肯赦免他们的罪,……不然,求你从你所写的册上涂抹我的名。”[72]即摩西情愿自己被上帝永远抛弃,也不愿以色列百姓遭灾。实际上,摩西为整个以色列民众祈祷消灾不仅这一次。当十二个侦探从迦南地回来报告迦南人身材高大,以色列征服迦南的战争可能难以获胜时,全体百姓都哭号埋怨,甚至后悔离开埃及。耶和华一怒之下,要用瘟疫杀死所有埋怨者,让摩西的后裔成为大国,摩西恳求耶和华,“照你的大慈爱赦免这百姓的罪孽”,上帝答应了摩西的请求,以色列全民免除了瘟疫之灾*参见《圣经·民数记》14章11-20节。。可拉一党人背叛,有250人遭火灭命,以色列全会众因此都发怨言,耶和华因忿怒降下瘟疫,眼看民众要被灭绝,情急之下,摩西吩咐大祭司亚伦拿香炉上香,为百姓赎罪,亚伦“站在活人死人中间,瘟疫就止住了”*参见《圣经·民数记》16章41-50节。。

著名的君王大卫,也是一个为了民众利益而勇于承担责任的人。由于在王国鼎盛时期大卫与民众均狂妄自大,耶和华派遣天使前往耶路撒冷灭城,大卫看见灭民的天使,就祷告耶和华说:“我犯了罪,行了恶;但这群羊做了什么呢?愿你的手攻击我和我的父家。”当天,上帝派先知迦得见大卫,指令大卫在指定地点为耶和华筑一座坛。大卫听从先知奉耶和华名所说的话,按要求筑坛后,献燔祭和平安祭。“如此,耶和华垂听国民所求的,瘟疫在以色列人中就止住了。”[73]

希西家十四年,亚述王西拿基立率领大军攻打犹大国,攻占了犹大的许多城市,并且派使臣拉伯沙基威胁希西家君臣及犹大百姓,无论是犹大国的国力、政治联盟甚至犹大国的耶和华上帝,都不能摆脱犹大被亚述消灭的命运。事实上,亚述帝国在入侵犹大国之前,的确消灭了哥散、哈兰、利色等国。希西家王在战争来临、国家存亡的紧急关头,除了请求大先知以赛亚祈祷外,自己亲自到圣殿祷告:

“坐在二基路伯上耶和华以色列的神啊,你是天下万国的神!你曾创造天地。耶和华啊,求你侧耳而听!耶和华啊,求你睁眼而看!要听西拿基立打发使者来辱骂永生神的话。耶和华啊!亚述诸王果然使列国和列国之地变为荒凉,将列国的神像都扔在火里,因为它本不是神,乃是人手所造的,是木头石头的,所以灭绝它。耶和华我们的神啊,现在求你救我们脱离亚述王的手,使天下万国都知道惟独你耶和华是神!”[74]耶和华上帝垂听了希西家的祷告,派天使杀了亚述军队十八万五千人,犹大国的战争威胁得以解除*参见《圣经·列王记下》19章35-37节。。

在基督教的“新约”时代,“向上帝祷告”仍然是处理一切事务包括化解灾难的必备手段。这种祷告的权力、责任,主要是授予了基督徒及其形成的基督教会。教会及信徒是上帝特别拣选的,有具有祭司的尊贵地位,因此有权力、有责任为他人祈祷*参见《圣经·彼得前书》2章9节。。祷告的范围包括人间一切事务,祷告的对象为世界上的所有人,但为“君王”为代表的掌权者的祈祷特别重要:“第一要为万人恳求祷告,代求,祝谢,为君王和一切在位的也该如此。使我们可以敬虔端正,平安无事的度日。”[75]也就是说,祷告关系到在世的生活能否“平安无事”,如果没有祷告,则很可能会遇到灾难而不能平安。

第五,“天”与“上帝”制约人间权力的目的相似。《史记·天官书》有云:“日变修德,月变省刑,星变结和。……太上修德,其次修政,其次修救,其次修禳,正下无之。”[76]君主在遇到灾异时,要接受上天的训诫,改正错误。最重要的应救措施是修德,其次是改革政务,然后是采取补救措施,最后要对神行礼除去灾害。历史中,君主面对灾异,采取的消解措施有:罪己诏、反省已过、大赦、录囚、减刑、赦罪、避正殿、减常膳、撤乐、斋戒祈祷、薄赋、省徭、存孤、恤寡等。“灾异谴告”的目的,是让为政者回到儒家的“道统”轨道上来。这一道统的核心是重视民众疾苦,行仁政;谴告是手段,行仁政是目的。基督教的上帝是慈爱的上帝,非常乐意赦免人过犯:“神阿!有何神像你,赦免罪孽,饶恕你产业之余民的罪过,不永远怀怒,喜爱施恩。必再怜悯我们,将我们的罪孽踏在脚下,又将我们的一切罪投于深海。”[77]上帝以慈爱等候人的悔改;不悔改的人,终将受到审判与刑罚[78]。但上帝审判的目的,并不在于刑罚,而在于带领人重新回到上帝要求的正路上来[79]。选民在经受上帝的审判后,还会再次兴起[80]。刑罚是因为罪孽;当以色列人不再“犯罪”,上帝就不向他们发怒,“医治他们背道的病,甘心爱他们”,甚至要让以色列“如百合花开放,如利巴嫩的树木扎根”,选民在回归正途后,仍然可以兴旺发达[81]。

四、两种权力超验制约观之不同之处

当然,两种不同的文化在对权力的超验制约方面也有许多不同之处,这些不同甚至是根本理念的区别,它们可能是影响不同文化对权力制约制度化差异的根本所在。

(一)权力制约的主体内涵有异

中国传统法哲学中,“天”具有多重内涵。梁启超认为天有“形体之天”“主宰之天”“命运之天”“义理之天”四种[82],冯友兰将天分为“物质之天”“主宰之天”“运命之天”“自然之天”“义理之天”五种[83],当代学者在这些分类的基础上,更进一步将天总结为“生命”“义理”“自然”等多重内涵。儒家“灾异谴告”理论中的“天”,也具有数种不同的含义。周桂钿先生通过对董仲舒的研究,认为“天”的含义包括“无所不包的宇宙”“与地相对的上空”“本原的天”“神性的天”四种[84]。

而基督教的“上帝”则专指圣父、圣子、圣灵“三位一体”之神,是集“道路、真理、生命”于一体的神,具有全能、至上、圣洁、公义、良善、永恒、不变、无限、属灵等属性。“耶和华是审判我们的、耶和华是给我们设律法的、耶和华是我们的王、他必拯救我们”[85],对人类来说,上帝是最高的立法者、君王以及终极的法官,上帝也是人间立法、行政、司法权力的终极来源。上帝对人类的工作包括创造之工、护理之工、救赎之工、启示之工等方面。人有极大的行为自由,但上帝根据自己的永恒计划,关注并干预人间事务。“上帝审判”是其护理之工的一种具体表现。

(二)权力制约的对象范围有异

在儒家学说中,上天将权力授予君王,人间权力主要由君主行使,君主权力范围包括人间一切事务。“天无二日,土无二王;家无二主,尊无二上”[86],君主权力在统治区域内至高无上。官员只是执行君王法令的仆从,没有独立性。“天子作民父母,为天下王。”[87]君主和百姓是父母和子女关系。“天佑下民,作之君,作之师,惟其克相上帝,宠绥四方”[88],君主既是百姓的统治者,又是他们的教师,拥有物质、精神双重管制权,百姓在君主面前只有服从义务。权力拥有主体的单一性使得“灾异谴告”所针对的对象主要是君王。虽然中国历史中也有因官员滥施暴政而发生灾异谴告的记载,但官员权力只是皇权的派生物,是皇权在不同领域和地方的具体行使和体现。因此,对官员的无道的谴责,依然属于君权制约的范围。此外,中国古代,民意等于天意;“天矜于民,民之所欲,天必从之”[89];“天视自我民视,天听自我民听”[90]。儒家“灾异谴告”理论中,没有针对民众腐败的警告或谴责。

在基督教“上帝审判”理论中,审判的对象是广泛的,包括君王、祭司、先知甚至百姓、民众。在旧约时代的古代以色列,国家统治权力并不是集中在君王一人身上,而是“权力三分”:王权、祭司权与先知权。先知、祭司不是在王权之下来行使,而是与王权处于平行状态,三者均来源于上帝授权,分别在不同领域履行国家职能。君王权力包括军事决策指挥权、行政管理权、部分司法审判权。祭司为人之代表,把人的需要带到神面前。祭司权力包括专职祭祀权,律法教导权、民事审判权,重大问题决断权。先知权力包括特殊启示独占权、特别法颁布权、任职专属权、法律实施监督权。任何权力主体,只要偏离上帝的“律法”或“诫命”,就会受到上帝的谴责乃至审判。扫罗王僭越祭司权力,导致王位被废*参见拙文《论古代以色列法对王权的制约:以﹤圣经﹥扫罗王被废一事为例》,《时代法学》2009年第2期。。大卫王骄奢淫逸,霸占人妻,并用阴谋手段使乌利亚战死疆场。然而这一切,“耶和华甚不喜悦”,上帝差遣先知拿单对大卫进行谴责并宣告上帝的审判,大卫因此丧失四个儿子,其女儿、嫔妃被凌辱[91]。列王时期,一少年先知奉神差遣前去警告随从异教的耶罗波安王;神要求他不可在伯特利吃饭喝水,一开始他也这样做了,但在受到老人的哄骗时,竟然同他回去吃喝,违背了神的吩咐,结果在路上被狮子咬死[92]。先知基哈西违背命令,擅自接受亚兰元帅乃缦的礼物,结果得了大麻风[93]。以色列民族形成之初,祭司拿答、亚比户,在神面前献了不是律法要求的凡火,献祭时被神用火烧死[94]。士师末期,以利的两个儿子利用祭司职权在律法规定之外贪取祭物,并且行奸淫,最后被神宣判死刑[95]。身处社会底层的民众,由于偏离耶和华信仰与律法,同样受到上帝审判:“他们因离弃我,必定有祸;因违背我,必被毁灭”[96],地震、瘟疫、战乱等灾难,都与民众百姓的罪孽有关。

(三)权力制约的方式有异

“天——王”纵向式单线型制约。儒家认为“天子受命于天,天下受命于天子”[97],天人结构呈现为“天—君—民”三角形结构(如图1)。尽管儒家也主张“天视自我民视,天听自我民听”[98],将民意视为天意的表现,但终极而言,君主要遵从的仍是天的意志。“灾异谴告”说认为,人间权力主要由君主行使,君主不仅是最高行政首脑、最高法官,也是最大的祭司,并且是通晓天意的唯一主体。“古之造文者,三书而连其中,谓之王。三书者,天地与人也,而连其中者,通其道也。取天地与人之中以为贯而参通之,非王者孰能当是?”[99]君王从上天所获得的,是集人间政治与宗教、物质与精神于一身的统治权力,但君主在使用这些权力时,要向上天负责,接受上天的监督。“灾异之作,以谴元首”,君主为政违背“天道”时,上天通过地震、瘟疫、旱涝等灾害或日食、月食等异常天象向君王示警,由此迫使君主按照“天道”行使王权。君主要根据上天所降灾异的具体不同,进行相应调整改变,以接受上天对自己的监督或制约:“日变修德,月变省刑,星变结和。凡天变,过度乃占。国军强大,有德者昌;弱小,饰诈者亡,太上修德,其次修政,其次修救,其次修禳,正下无之。”[99]如果君主拒绝接受上天的谴告,上天会革除其统治权。这种制约方式是通过在上的“天”对在下的“王”直接进行的(如图2)。

纵横复合型制约。在基督教中,上帝除了对王权、祭司权、先知权等直接进行纵向制约外,还通过“分权”的横向途径对人的权力进行制衡(如图3)*民众与王权、祭司权、先知之间,也有相互制约的关系,限于篇幅,这部分内容本文暂不论及。。以王权制约为例,祭司权对王权具有制约功能。祭司职位的取得由律法明确规定,祭司权力的种类、范围、程序也由律法明确,君王不得更改,也不能干预,君王的产生由祭司协同先知用圣油膏抹才具有正当性、合法性,一些重大事项,由祭司从上帝那里得到决断,对此君王必须执行;如果君王僭越祭司权,必受到处罚。先知在基督教理论中占有极其重要的地位;“耶和华藉先知领以色列从埃及上来;以色列也藉先知而得保存”[100],先知对王权具有更强的制约力。先知传达上帝的圣言,君王必须听从,因为先知之言以“神的强制力”为后盾,具有“法”效力*如《圣经·耶利米书》22章1-7节:“耶和华如此说,你下到犹大王的宫中,在那里说这话,说:‘坐大卫宝座的犹大王阿,你和你的臣仆、并进入城门的百姓,都当听耶和华的话。’耶和华如此说,你们要施行公平和公义,拯救被抢夺的脱离欺压人的手,不可亏负寄居的和孤儿寡妇,不可以强暴待他们,在这地方也不可流无辜人的血。你们若认真行这事,就必有坐大卫宝座的君王和他的臣仆、百姓,或坐车或骑马从这城的各门进入。你们若不听这些话,耶和华说,我指着自己起誓,这城必变为荒场。耶和华论到犹大王的家如此说,我看你如基列、如利巴嫩顶,然而我必使你变为旷野,为无人居住的城邑。我要预备行毁灭的人,各拿器械攻击你,他们要砍下你佳美的香柏树,扔在火中。”证明“神的话”具有极强的拘束力,属于“法”的范畴。。君王权力的获得必须经过先知膏抹这一程序,国家的军事行动、外交政策,如上帝反对犹大国与埃及结盟[101],通过先知施加强有力的影响[102]。君王虽有“祈祷权”,但没有对上帝旨意的“知晓权”;先知则既有“祈祷权”,又有“知晓权”;君王祷告,需通过先知才能得知上帝对其祷告的最终结果*参见《圣经·以赛亚书》37、38章,《列王记下》20章。。

(四)谴责的具体内容、审判的原因有异

儒家“灾异谴告”的对象专注于君主,因此其“谴告”的理由与君主(包括其所属官僚系统)的德行政事相关。君主的个人行为、家庭生活、政治举措都不能违背“天道”,否则会受到警告乃至灾祸。具体而言,有生活奢侈、荒淫,怠于国政,擅立王后、太子,薄德、冤狱、法苛,刑暴,徭役繁多,赋税沉重,佞臣当道,忠良遭陷,喜怒无常,轻杀不辜,戮无罪,慢天地,忽鬼神,听谗言,简宗庙,逆天时。

基督教中“上帝审判”的原因,总的来说是违背了上帝的律法和先知传达的“上帝的话”,由于审判对象的多元,审判的起因涵盖了宗教、政治、经济、法律、生活各个方面。

君王受审判的原因有:“不遵守耶和华的约和律例”[103],“离弃神的诫命”[104],僭越职权,骄傲,设立偶像,引导民众信仰假神[105]。侵害百姓财产权,霸占人妻,滥杀无辜,设立“交鬼的、行巫术的”[106],与异族女子通婚,“徇情面”而不主持公义[107]。

祭司受审原因有:“弃掉知识”,“忘记律法”[108],结党,杀戮行恶[109],“错解默示,谬行审判”[110],为贿赂行审判,“亵渎圣所、强解律法”[111],献污秽的祭物,违背上帝之约,“在律法上瞻徇情面”[112]。

先知受审原因有:“使民走差路”、“不见异象”、随从自己利益的得失发预言,“错解默示”、更改神的话[113],以谎言教人,嗜酒,为银钱占卜,“虚浮诡诈”[114],报虚假的平安诱惑百姓[115]。

首领受审原因有:悖逆上帝[116],“舌头的狂傲”[117],从百姓“身上剥皮”和“骨上剔肉”,“厌恶公平”,“屈枉正直”,“为贿赂行审判”[118],“彼此结联行恶”[119]。

百姓受审原因有:离弃律法,不听从上帝的话[120]。拜偶像[121],经商时“手里有诡诈的天平,爱行欺骗”[122],擅立君王、首领[123],立约说谎言、起假誓[124],休妻,强暴待妻,不交纳十一奉献[125]。拒绝顺服先知[126],勾引邻舍之妻,“行奸淫”[127],偷窃,随从异教风俗“焚烧自己的儿女”[128]。口说和平,“心却谋害”[129],“随从自己顽梗的心行事”[130]。“勒逼人做苦工”,“禁食,却互相争竞”,“以凶恶的拳头打人”,“重轭和指摘人”,“发恶言”,违反“安息日”[131],“心怀毒害”,行强暴,“脚奔跑行恶”,“流无辜人的血”,“意念都是罪孽”[132]。值得注意的是,盲目顺从权力者也是百姓受审的重要原因之一*在基督教的教义中,人最终要忠诚的是上帝,而不是世俗君王。上帝曾经谴责以色列百姓,“他们行恶使君王欢喜,说谎使首领喜乐”,“他们归向,却不归向至上者”(《何西阿书》7章3、16节)。。

基督教也认为,祖先的罪会报应在后人身上。“我必不静默,必施行报应,必将你们的罪孽和你们列祖的罪孽,就是在山上烧香、在冈上亵渎我的罪孽,一同报应在他们后人怀中”[133],“先人既有罪孽,就要预备杀戮他的子孙”[134]。有时,人受到审判刑罚,是因为祖先有罪恶。

(五)基督教谴告、审判的手段更丰富

儒家“灾异谴告”中,主要是地震、饥荒、瘟疫、日食、月食、水灾、旱灾、虫灾等自然灾害或反常现象。

基督教上帝监管的对象是世上各个阶层的人,审判对象的广泛性,决定了“上帝审判”的手段非常丰富多样,几乎遍及生活的方方面面。“粮食缺乏”“使雨停止”“旱风霉烂”、植物“被剪虫所吃”“降瘟疫”“被刀杀戮”“倾覆城邑”[135];“不生产,不怀胎,不成孕……丧子”[136]。《申命记》28-29章描述以色列违背律法的“咒诅”性后果,这些“咒诅”即审判的方式有:瘟疫,痨病、热病、火症、疟疾、刀剑、旱风、霉烂,天要变为铜,地要变为铁,雨变为尘沙,战争失败,在天下万国中抛来抛去,尸首必给空中的飞鸟和地上的走兽作食物,得疮并痔疮、牛皮癣而不能医治,癫狂、眼瞎、心惊,时常遭遇欺压、抢夺,无人搭救。妻与别人同房;建造房屋,不得住在其内;栽种葡萄园,也不得用其中的果子。……“这一切咒诅必追随你,赶上你,直到你灭亡,因为你不听从耶和华你神的话,不遵守他所吩咐的诫命律例。”后来的历史证明,以色列人违背律法后,真的承受了以上“审判”后果。值得注意的是,这些审判的方式中,没有日食、月食之类的天象“异象”。因为上帝反对选民观天象,而这在中国儒家传统及政治实践中,恰恰是非常重要的。

五、两种制约论之理论基础差异辨析

(一)人性论基础之不同

“灾异谴告”与“上帝审判”,均与对人性的判断有关。对人性之善恶的判断不同,使得两者权力超验制约的内涵也不同。

其一,“性善论”与“性品论”,使得“灾异谴告”的专注点仅在于君主。早期儒家在主张“人性善”;孔子主张“为仁由己”,认为人具有行善的能力;孟子甚至认为“人皆可以为尧舜”,对人性持充分信任的态度。但复杂的社会现实,使荀子等人清晰地发现人性中邪恶的存在,使得后世儒家也强调人性的差异性,并因此认为人因品性不同是有尊卑贵贱等级的。如董仲舒用“性三品”说,将人分为上中下三等:“圣人之性不可以名性,斗筲之性又不可以名性,名性者,中民之性。”[137]圣人之性是天生的性善者,斗筲之性是天生的性恶者,都不可名性,只有中民之性可以叫做性,其可能为善也可能为恶,关键在于教化。韩愈继承并发展了董仲舒的“性三品”论,认为:

性也者,与生俱生也;……曰性之品有上中下三:上焉者,善焉而已矣;中焉者,可导而上下也;下焉者,恶焉而已矣。其所以为性者五:曰仁、曰礼、曰信、曰义、曰智。上焉者之于五也,主于一而行于四;中焉者之于五也,一不少有焉,则少反焉,其于四也混;下焉者之于五也,反于一而悖于四[138]。

人性由仁义礼智信五部分组成;五者皆备就是上品,上品之人生来就好。缺少一项其余也一般的就是中品;中品之人随后天教育可上可下,五者皆无的就是下品,这种人天生就恶,无法改变。就君主与臣民的关系而言,“以人随君,以君随天”[139]。儒家历来主张“内圣外王”,君主具有“圣人之性”,天生就能通晓天理,而臣民在人性本质上远远低于君主,因此君主施行权力是秉承天意“以成民之性为任者也”[140],其不仅是臣民们的首领,也是他们的父亲和导师。“缘民臣之心,不可一日无君”[141],君主是臣民的立法者、执法者、教化者,在人间集大权于一身是理所当然的,但君主行使权力要对天负责;面对臣民,“屈民而伸君”,但在上天面前,只能“屈君而伸天”[142]。真正有资格、有能力对君权进行约束的只能是上天,这也是为何道德评价、民意违逆、相权言官等君权制约措施,常常借助“天意”才得以进行的原因。因此,君主的圣人品性,使得其权力运行呈现垄断化、主观意志化倾向,同时也使君权成为上天对人间权力进行约束的专注点。

其二,“形象论”与“原罪论”,使得“上帝审判”关涉人间所有权力主体。基督教侧重人性的平等性、统一性,“形象论”“原罪论”是其人性论的主要内容。原本人具有“上帝的形象”,尊贵无比,但由于违犯禁令,人性就被罪污染,以致在上帝眼中全人类都是罪人:“神从天上垂看世人,要看有明白的没有,有寻求他的没有。他们各人都退后,一同变为污秽。并没有行善的。连一个也没有。”[143]“因为世人都犯了罪,亏缺了神的荣耀。”[144]不信仰上帝的人,习惯于犯罪作恶。“他们的喉咙是敞开的坟墓。他们用舌头弄诡诈。嘴唇里有虺蛇的毒气。满口是咒骂苦毒。杀人流血他们的脚飞跑。所经过的路,便行残害暴虐的事。平安的路,他们未曾知道。他们眼中不怕神。”[145]即使是信仰上帝特别虔诚的圣徒,内心依然充满罪恶,正如《罗马书》记载:

我也知道,在我里头,就是我肉体之中,没有良善。因为立志为善由得我,只是行出来由不得我。故此,我所愿意的善,我反不作。我所不愿意的恶,我倒去作。若我去作所不愿意作的,就不是我作的,乃是住在我里头的罪作的。我觉得有个律,就是我愿意为善的时候,便有恶与我同在。因为按着我里面的意思,我是喜欢神的律。但我觉得肢体中另有个律,和我心中的律交战,把我掳去叫我附从那肢体中犯罪的律[146]。

人性的这种倾向恶的本能,古今中外人皆如此,君王、祭司、先知、百姓毫无例外,因此除了从纵向上帝对各种权力主体进行约束外,还需要从横向对人间权力进行分立制衡*笔者曾以《圣经·旧约》中古代以色列祭司权、先知权对君主权的制约为例,详细论述了基督教的“王权制约”理论;参见拙文《从圣经看古代以色列王国的“宪政”特色》,《南京大学法律评论》2010年春季卷。,才能保证各权力主体在上帝律法的轨道中运行。有原罪的人在行使权力时,必须要受严格的约束,才能保证人性之恶不随权力运行而蔓延,同时才能使因有“上帝形象”而自然拥有的人的正当权利得到保障。因此,“上帝审判”中的人间权力是分立化、约束化的权力,权力制约的关注点是多元的,并非唯独君权而已。

(二)契约论基础之不同

无论是“灾异谴告”说还是“上帝审判”论,都以天或上帝与受托者存在契约为前提。但契约的具体内容,二者是有差异的。前者要求君主不能违背“天道”,后者要求君王、先知、祭司乃至百姓都不得违背“律法”与“圣言”。正是由于这种差异,形成了两种性质不同的权力制约方式。

其一,“灾异谴告”侧重于道德制约。君主虽然从上天获得权力,并不意味着君主可以为所欲为。君主必须遵守儒家所谓的“天道”,而“天道即圣人之道,就是儒家的道统”[147]。儒家道统的传承经历了千百年的历史过程,“尧以是传之舜,舜以是传之禹,禹以是传之汤,汤以是传之文武周公,文武周公传之孔子,孔子传之孟轲。轲之死,不得其传焉”。董仲舒对儒家的“天道”进行了详细深入的论述,认为“三纲”是“天道”在人间的体现;所谓“王道之三纲,可求于天”,“君臣父子夫妇之义,皆取诸阴阳之道”[148]。从此,伦理纲常就作为“天理”“天道”的核心内容,进入中国正统法律思想体系之中[149]。以“圣道”传承为己任的韩愈也认为,“道莫大乎仁义,教莫正乎礼、乐、刑、政”,一切法律制度必须符合“仁义”之道,“其法,礼乐刑政;其民,士农工贾;其位,君臣、父子、师友、宾主、昆弟、夫妇”[150]。“博爱之谓仁,行而宜之谓义,由是而之焉之谓道,足乎己无待于外之谓德。仁与义为定名,道与德为虚位。”[151]儒家的“仁义道德”、纲常名分,就是“天道”的核心内容。尊奉并维护儒家的伦理纲常,是君主的使命和职责。儒家历来主张“从道不从君”[152],如果君主违背儒家伦常之“天道”,将丧失统治权力的正当性与合法性。上天通过灾异对君主的谴告,是对君主违背天道的严正警戒。

不难发现,“天道”的内容是比较原则、抽象的,有时甚至是模糊不清的。而且,其对君主王权的约束,主要依靠君主的自律、社会舆论以及传统的力量来实现,其效果是非常有限的。史书记载:有一次辽东高庙失火,董仲舒在家又撰写有关灾异谴告的言论,有人将文稿偷走,并禀奏汉武帝。武帝大怒,将董仲舒治罪下狱,险些处死。董仲舒所凭借的天威,并未能约束汉武帝权力的肆虐,相反其自身却被皇权淫威驯服。从此,“仲舒遂不敢复言灾异”[153]。君主对灾异所发的谴告接受与否,是不确定的。其制约力度之弱,有学者甚至认为是骗人的。因此,这种对权力的制约,在很大程度上属于道德制约。

其二,“上帝审判”侧重于法律约束。“上帝审判”理论中,“律法”与先知宣告的“神的话”构成上帝选民的“法律体系”*《圣经》中还有一些与法律有关的词汇,如“神的律例”“神的诫命”“神的命令”等;一般来说,“律例”专指成文律法的规定,“诫命”“命令”指“律法”与“神的话”两种法中的任何一种,或者二者都包括;本文使用概念术语时尽量尊重《圣经》原貌,由此造成词汇前后有变化,但这些都属于我们今天所说的“法律”的范围。,“律法与先知”是上帝选民必须遵守的行为规范,其内容涉及民事、刑事、司法审判等社会生活的方方面面。圣经从始至终都贯穿权力者必须受法律约束的原则;在《圣经·旧约》中上帝就要求以色列的君王必须受法律约束,“他(君主)登了国位,就要将祭司利未人面前的这律法书,为自己抄录一本,存在他那里,要平生诵读,好学习敬畏耶和华他的神,谨守遵行这律法书上的一切言语和这些律例”[154];这样,依照“摩西律法”建立起来的古代以色列王国,遵行的是“王在法下”的法治原则*“摩西律法”颁布于公元前1450年,其中君王必须守法的“法治思想”比柏拉图、亚里斯多德等人的法治理论要早1000多年。。历史中君王的善恶臧否,上帝以是否遵守律法来评判。如果遵守律法,则为好王;如果不遵守法律,则为恶王。“希西家行耶和华眼中看为正的事,……谨守耶和华所吩咐摩西的诫命。耶和华与他同在,他无论往何处去,尽都亨通”[155]。君王受审判的根本原因是“不遵守耶和华的约和律例”[156],“离弃神的诫命”[157]。祭司身负按律法献祭、教导律法、按照律法行司法审判之责。如果随意献祭、“忘记律法”“缪行审判”,也将面临上帝的警戒与刑罚。先知如果不谨守神言、“错解默示”以致误导民众,上帝也将对其审判。其他权力主体受到审判时,也体现出强烈的法律色彩;如上帝宣判以色列人的首领毗拉提死刑时,理由是“没有遵行我的律例,也没有顺从我的典章,却随从你们四围列国的恶规”[158]。普通民众同样必须遵守上帝律法;当君主的“王法”不符合上帝的“律法”时,百姓遵行“王法”而背弃“律法”,恰恰是国家灭亡的根本原因。上帝在论说北国以色列的亡国之因时,指出:“这是因以色列人得罪那领他们出埃及地、脱离埃及王法老手的耶和华他们的神,去敬畏别神,随从耶和华在他们面前所赶出外邦人的风俗和以色列诸王所立的条规。以色列人暗中行不正的事,违背耶和华他们的神。……效法耶和华在他们面前赶出的外邦人所行的;又行恶事惹动耶和华的怒气;且事奉偶像,就是耶和华警戒他们不可行的。”[159]对整个国家和民族的谴责,法律原因同样十分凸显:“你们与你们列祖,君王,首领,并国内的百姓,……得罪耶和华,没有听从他的话,没有遵行他的律法,条例,法度,所以你们遭遇这灾祸,正如今日一样。”[160]

无论是“律法”还是“先知”,都有明确具体的内容。并且,其对权力者的制约,以上帝刑罚为强制力来保障实施,因此其制约效力很强。先知宣告上帝对“犯罪”君王、先知、祭司的审判,无一例外地都成为现实。与中国儒家士人面对皇权相比,基督教的先知即使面对死亡,也要勇敢传达上帝审判的信息。新约教会时代,真教会以及神职人员也要不畏强暴、对上帝至死忠心。主教安布罗斯对皇帝狄奥多西开除教籍,迫使皇帝忏悔认罪;主教即使最终被杀,也要对英王亨利进行谴责;托马斯·莫尔明知亨利八世会打击报复,也拒绝在国王的离婚法令上签字,最后被以“叛国罪”送上断头台。忠于上帝、忠于良知与忠于世俗权威之间,必须选择前者。“上帝审判”对权力的制约,属于“法律制约”的范畴。

六、余论

在基督教理论中,作为个体之人的灾难起因主要有三:上帝的惩罚、撒旦的攻击、人为的自然结果,但所有这些起因均在“上帝的护理”之中。这些解释灾难起因的类型又可归纳为二:科学性解释与神学性解释;在神学解释中,根据上帝对人的心态将灾难区分为造就性、祝福性的灾难和审判性、刑罚性的灾难。前者出自上帝的慈爱与圣洁,“他试炼我之后,我必如精金”[161],目的是为锤炼受难者,使其更能承担上帝特别的使命,孟子所谓“故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,增益其所不能”讲述的就是此理。后者出于上帝的公义与愤怒,因为耶和华上帝“万不以有罪的为无罪,必追讨他的罪,自父及子,直到三,四代”[162],加尔文也认为灾疫、荒年、战争及其他灾难是“从罪而来的刑罚”[163];中国人的“善有善报、恶有恶报”讲述也是此理。这一对灾难的解释理论,同样适用于作为团体的民族或国家。国家遭难,会有科学(物理、化学、生态)方面的原因,此时科学解释必不可少。但灾难也会有属灵(上帝、魔鬼、天使)方面的原因,此时神学解释不可或缺。其中造就性的灾难固然存在,所谓“多难兴邦”是之谓也,然而决不能否认大量灾难属于罪的刑罚。国家民族尤其是权力阶层的罪恶,会给整个民族或国家带来灾难,这一点在儒家“灾异谴告”与基督教“上帝审判”中惊人地暗合。我们祖先信仰了数千年、在当代被讥笑为无知“迷信”的“灾异谴告”说,并非儒家先哲们的主观臆想,而是其对人间灾害根源及灾难化解的久久观察、总结、思考探索的结果,其不仅具有解释功能,更具有重要的社会政治意义。正是“灾异谴告”被人普遍认同,才使得为政者在一定程度上不敢恣意妄为,“仁政”理想才能成为君主、贤臣乃至百姓追求的目标。在21世纪的当代,仍有中国学者肯定人与天、物之间存在着复杂的感应关系*如学者余东海认为:“180亿年前宇宙万物是一点,那可比一家子亲密得多也。那个点就是奇点,宇宙是一个大系统,相互之间有着先天性的联系,人与人、人与物、人与天都存在着各种因果感应关系,故宇宙生命是一个息息相通的命运共同体,也意味着万物有某种共同点,有可以相通处。科学家说的奇点,非《易经》之乾元,但可以方便理解为一种初始的乾元之气。”参见余东海:《天人感应论》,共识网http://www.21ccom.net/articles/gsbh/article_20140517106115_4.html。。在科技高度发达的当今西方国家,因为基督教而信仰“上帝审判”者更是大有人在*“上帝审判”的信念,在美国是一以贯之的。建国之初,华盛顿、杰弗逊等国父就担心美国因贩卖奴隶这一罪恶制度而遭致上帝的审判,上帝对国家的审判就是通过灾难进行。内战时,林肯认为战争是上帝对一个忘记上帝、自我放纵的国家的惩罚。参见[美]彼得·里尔巴克:《自由钟与美国精神》,黄剑波、高民贵译,江西人民出版社2010年版,第56、170页。许多当代美国人依然持守“上帝审判”之信仰。在《上帝为何允许这样的悲剧发生》一文中,美国当代布道家葛培理之女对美国偏离基督教信仰而招致灾难作了精辟阐述。笔者也曾阅读《灾难是上帝掌管》,其中内容表达一个鲜明的主题:大海啸、火灾、地震、水灾均与人的罪恶有关。。古今中西这一现象的持续存在,证明灾异背后的实质起因,绝不仅仅是有限的“科学”一个维度就能完全揭示的。晚清来华的传教士,在解释灾难(地震)的起因时,不仅“抛弃了以地震为神圣存在(无论是基督教的上帝,还是中国的天或天道)示警和惩罚的理解和信仰”,甚至“偶尔涉及超自然力量的解释,也只是以之为批判的靶子而已”[164],科学性解释占据了绝对的主导地位,神学性解释几乎被完全抛开。这种单一做法,不仅是对中国传统文化的轻视,也在很大程度上偏离了其自身的基督教信仰。如果确实存在古人所敬畏的神灵之“天”或基督教的“上帝”,那么无论是儒家的“灾异谴告”,还是基督教的“上帝审判”,都将自然成立,亦将被人持久信仰。其不仅对权力运行增加制约的超验维度,而且也赋予权利保障等宪法问题以更深的文化心理基础,而这,对一个民族、国家的法治建设而言,无疑非常有益。同时,对一个民族、国家乃至世界道德的建立和持守,也是非常必要乃至必须的。当然,这是另外一个论题。

[1]《礼记·乐记》.

[2]《周易·文言》.

[3][87]《尚书·洪范》.

[4]《史记·孟柯荀卿列传》.

[5]《孟子·离娄上》.

[6]《孟子·尽心上》.

[7]《史记·孝文帝本纪》.

[8][9]《春秋繁露·必仁且知》.

[10]《盐铁论·执务》.

[11]《盐铁论·水旱》.

[12]《盐铁论·论灾》.

[13]谢仲礼.东汉时期的灾异与朝政[J].中国社会科学院研究生院学报,2002,(2).

[14]《旧唐书·刑法志》.

[15]《旧唐书》卷一百三十二《列传第七十八·颜真卿》.

[16]《明太祖实录》卷三十四,“洪武元年八月己已条”.

[17]《明神宗实录》卷一六〇,万历十三年四月戊午条.

[18]《张文襄公全集》卷一“奏议一”.

[19][20][21][119][126][127][128][129][159]《圣经·耶利米书》.

[22][67][114][157]《圣经·以西结书》.

[23]《圣经·约拿书》.

[24][33][34][38][39][40][77][80][106][117][118]《圣经·弥迦书》.

[25][26][73][91]《圣经·撒母耳记下》.

[27][95]《圣经·撒母耳记上》.

[28]《圣经·历代志下》.

[29][30][31]《圣经·列王纪上》.

[32][35][41][42][43][48][63][64][65][66][78][79][85][101][109][112][130][131][132][133]《圣经·以赛亚书》.

[36][37][44][81][96][100][107][108][115][116][120][121][122][123][125][135]《圣经·何西阿书》.

[45][46][47][56][134]《圣经·阿摩司书》.

[49][74][93][105][154][158]《圣经·列王记下》.

[50]《周易·乾卦》“彖”.

[51]《春秋繁露·人副天数》.

[52]《圣经·歌罗西书》.

[53][54][55][142]《圣经·诗篇》.

[57]《圣经·约珥书》.

[58]《春秋繁露·郊祭》.

[59][97]《春秋繁露·为人者天》.

[60]《春秋繁露·深察名号》.

[61][152]《汉书·董仲舒传》.

[62]《春秋繁露·尧舜汤武》.

[68]《吕氏春秋·顺民》.

[69]《资治通鉴》卷一九二.

[70]曹园.从两《唐书·五行志》看唐代的灾异信仰[J].社会科学家,2007,(11).

[71][72]《圣经·出埃及记》.

[75]《圣经·提摩太前书》.

[76][99]《史记·天官书》.

[82]《饮冰室合集·专集》八.

[83]冯友兰.中国哲学史(上)[M].上海:华东师范大学出版社,2000,35.

[84]周桂钿:董仲舒的“天”与《圣经》中的“上帝”[J].河北学刊,2005,(6).

[86]《礼记·坊记》.

[88][89][90][98]《尚书·周书》“泰誓上”.

[92][102][103][104][155][156]《圣经·列王记上》.

[94][153]《圣经·利未记》.

[99]《春秋繁露·王者通天》.

[110][113]《圣经·西番雅书》.

[111][124]《圣经·玛拉基书》.

[136][139]《春秋繁露·实性》.

[137]《韩昌黎文集·原性》.

[138]《春秋繁露·玉杯》.

[143][144][145]《圣经·罗马书》.

[146]萧功秦.从历史看儒家文明的生命力[N].文汇报,2008-6-29.

[147]《春秋繁露·基义》.

[148]范忠信等.情理法与中国人:中国传统法律文化探微[M].北京:中国人民大学出版社,1992.20.

[149][150]《韩昌黎文集·原道》.

[151]《荀子·臣道篇》.

[160]《圣经·约伯记》.

[161]《圣经·民数记》.

[162][法]加尔文.罗马书注释[M].赵中辉、宋华忠译,北京:华夏出版社,2011.272.

[163]张洪彬.灾异论之式微与天道信仰之现代危机:以晚清地震解释之转变为中心[J].史林,2015,(2).

责任编辑:陈鹏飞

The Calamity Warning and God Judgment:the Power Heavenly Restriction from the Comparative View between Confucianism and Christianity

Qiao Fei

(FacultyofHumanities,HenanUniversityofChineseMedicine,ZhengzhouHenan450046)

In the Confucian notion of disaster warnings, worldly power is wielded by the king or emperor.If they trespassed againstTiandao,Heaven gave warnings by natural disaster,even abolished their sovereignty. However,the temporal power was wielded by kings,prophets,priests,and even common people. In addition,Israel was warned that covenantal disobedience would lead to judgement and exile.Judgement included natural disasters.Biblical judgement and restrictions a temporal power were decentralized.From the comparative view,there are similarities between the two doctrines.The power is finally resulting from Heaven God both in Confucianism and Christianity.Either Heaven or God has idea,emotion and will.In the case of the abuse of power,either Heaven or God will give restriction by the way of calamity.Whereas,there are also difference between the two doctrines.Heavenincludes the connotation of life,principle and nature.Godspecially indicates the Trinity who includes the Father,the Son and the Holy Spirit.In Confucianism,the person in power tend to ben individualized,but in Christianity,the diversity.In Confucianism,the power exertions tend to be monopoly and centralization,but in Christianity,the power exertions tend to be separation and restriction by Law.Both Heaven and God give restriction to the power in the world,however the object,pattern and content of power restriction are different between Confucianism and Christianity.Even at the present age,there are many people believe in theCalamityWarningand theGodJudgement.To explain the origination of Calamity or disasters,the scientific interpretation should not be the sole one,the theological interpretation cannot be discarded.

confucianism; Christianity; power restriction

2016-03-06

乔飞(1966—),男,河南中医药大学人文学院教授,法学博士。研究方向为宗教与法律。

本文是作者在美国杨百翰大学法学院宗教与法治研究中心访问期间的研究成果,并受“河南中医药大学科技创新培育团队支持计划”资助。

D909.9

A

2095-3275(2016)04-0127-019