论先秦至唐五代四言体哀悼诗的语言风格

温 瑜

(常熟理工学院 人文学院, 江苏 常熟 215500)

论先秦至唐五代四言体哀悼诗的语言风格

温瑜

(常熟理工学院 人文学院, 江苏 常熟 215500)

先秦至唐五代,四言体哀悼诗在语调手段运用上由多到少,语气词由多到少,句式从参差松散变为整齐严谨,重复句式从有到无,多化用《诗经》的语言句式,雅颂体句式出现,章法从重章叠唱和靠句式重复构建到单篇多种章法演变,赋比兴手法由多到无,表明了先秦至唐五代四言体哀悼诗的语言从民歌口语化痕迹向书面语庄重典雅化的转变。其原因主要是语言演变对诗歌的影响和哀悼诗表达内容对诗歌语言的限制。

先秦至唐五代;四言体;哀悼诗;语言风格;雅化

四言体作为我国较早的古代汉语诗歌体裁,是指通篇或绝大部分都是由每句四个字的诗句所组成的诗。它最早出现在上古歌谣及《周易》韵语中,盛行于西周,春秋时期、东汉以后逐渐衰落。现存先秦至唐五代四言体哀悼诗作品共有十六首:

先秦:《诗经·邶风·绿衣》、《诗经·邶风·二子乘舟》、《诗经·唐风·葛生》、《诗经·秦风·黄鸟》、《诗经·小雅·蓼莪》、《楚人谣》。其中《诗经·邶风·绿衣》、《诗经·唐风·葛生》为悼亡诗,《诗经·邶风·二子乘舟》为民间悼太子诗,《诗经·秦风·黄鸟》为民间悼臣诗,《诗经·小雅·蓼莪》为悼父母诗,《楚人谣》为民间悼国君诗。

汉:无名氏的《陬操》、无名氏的《伤三贞诗》、(朝鲜)高丽玉的《箜篌引》、无名氏的《郭辅碑歌》。其中《陬操》为文人悼臣诗,《伤三贞诗》、《箜篌引》为悼节妇诗,《郭辅碑歌》为悼友诗。

三国:王粲《为潘文则作思亲诗》、曹丕《短歌行》,前一首为悼他人父母诗,后一首为悼父母诗。

晋:孙绰《表哀诗》,为悼父母诗。

北魏:高允《咏贞妇彭城刘氏诗》,为悼节妇诗。

唐:欧阳詹《有所恨二章》;无名氏《刘明德墓志铭末附歌》①此诗以四言句式为主,只结尾两句用了楚辞体句式,故划归四言体诗。,均为悼友诗。

总计之,悼亡诗有两首,民间悼太子诗有一首,民间悼臣诗有一首,悼父母诗有三首,民间悼国君诗有一首,文人悼臣诗有一首,悼节妇诗有三首,悼友诗有一首,悼他人父母诗有一首。它们在词汇、句法、章法、修辞上都呈现出较强的民歌口语俗化向书面语雅化演变的色彩。

一、词汇、语气特征

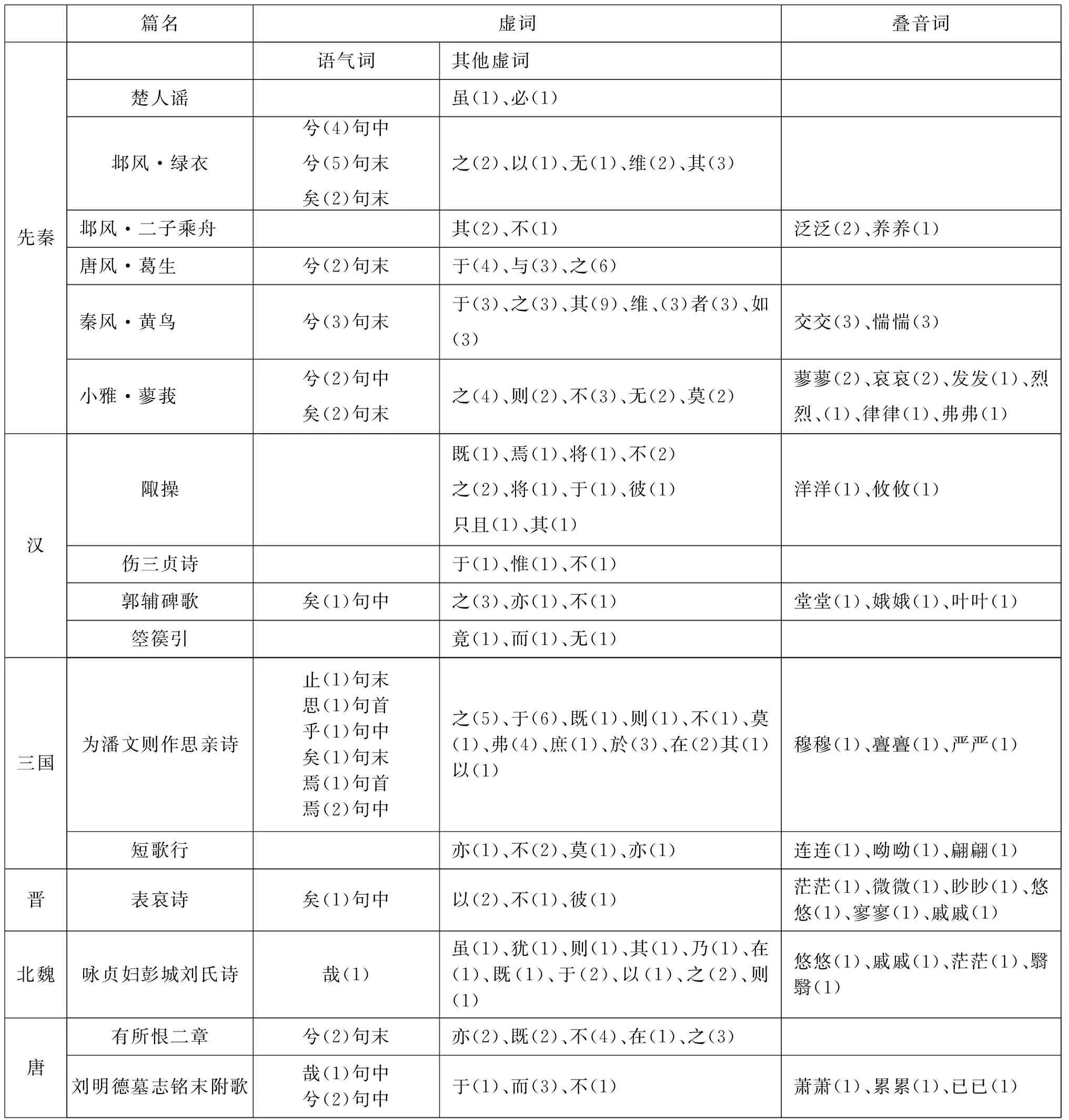

现对先秦至唐五代四言体哀悼诗的叠音词和虚词作如下统计:

表1 虚词、叠音词统计表(单位:次)

由上观之,先秦至唐五代四言体哀悼诗的确在诗中较多运用叠音词,它们对于诗人哀悼情感的抒发有强调的作用。

叠字又叫重言,它运用在诗歌中可以增强语言的音乐性,生动地描绘景物形态,描写人物的心理、神态,具有难以代替的拟声效果。先秦至唐五代四言体哀悼诗主要是用叠字抒发存者对死者的哀伤、悼念或诗人对存者的同情、怜悯之情,它有两种表现形式:一是直接描绘哀伤心情。例如《诗经·秦风·黄鸟》的“临其穴,惴惴其慄”中的“惴惴”,表忧惧戒慎貌,描绘了“三良”被迫从葬秦穆公时的恐惧心情,死得悲惨凄楚,不得其所,也可以看出国人对“三良”的深切同情和对秦穆公逼人从葬的愤恨以及对人殉制度的谴责。二是通过写景绘物间接烘托人们的哀伤心情。例如汉无名氏的《陬操》写周道衰微,孔子不被卫灵公所重用,晋国大夫赵简子欲聘任孔子,于是孔子离开卫国打算投奔晋国,才来到黄河边就听到赵简子把曾经辅佐他取得政权的忠臣窦鸣犊和舜华杀害了,孔子心里一直把自己比作是像窦鸣犊和舜华那样的君子,现在君子被杀,心中震撼哀伤,不知何去何从,正如诗首所说的“文武既坠,吾将焉归。周游天下,靡邦可依”。现在看到“黄河洋洋, 攸攸之鱼”,其中“洋洋”形容河水盛大、宽广无垠,“攸攸”表迅疾貌,形容鱼儿欢快自由地游来游去,鱼儿欢快地在宽广的黄河里游来游去用以反衬有志之士走投无路的悲哀和痛苦,可谓英雄末路。

多数诗歌是上述两种形式综合运用的。例如《诗经·小雅·蓼莪》开篇两章:“蓼蓼者莪,匪莪伊蒿(蔚)。哀哀父母,生我劬劳(劳瘁)。”“蓼蓼”长大貌,“哀哀”悲伤不已貌。两处“蓼蓼”和两处“哀哀”写出了主人公在外服役看到长大的蒿、蔚,以错把蒿、蔚当作莪比喻自己不成才且不能在父母身边尽孝以报答父母养育自己的艰辛而心里哀伤难忍的感情。末两章:“南山烈烈,飘风发发。民莫不穀,我独何害!南山律律,飘风弗弗。民莫不穀,我独不卒!”其中“发发”,风吹迅疾貌,亦像疾风声,“烈烈”,高峻貌,“律律”,山高峻貌,“弗弗”,风疾貌,此两章首两句均以南山高峻难以逾越、飙风凄厉令人胆怯起兴,兴中带比,四个叠音词营造了一个很悲凉的意境,象征诗人遭遇父母双亡的巨大打击,从而引出后两句的哀伤和抱怨:大家都没有不幸事,为何独让我遭受如此劫难,为何独让我不能终养父母?诗歌的主题得到了升华。

又如三国曹丕的“靡瞻靡恃,泣涕连连。呦呦游鹿,衔草鸣麑。翩翩飞鸟,挟子巢栖”(《短歌行》)。“连连”指接连不断貌,与前面的“泣涕”相连,直接抒发了丧父的悲哀,“呦呦”是鹿鸣的象声词,“翩翩”形容飞鸟的行动轻疾貌,两个叠音词均形容了动物父子相依且富有生命活力的幸福之状,以此反衬自己失去父亲的孤独、寂寞、凄苦的心境。

再如唐诗“风树萧萧,荒坟累累。曾闵攀号,哀情摧毁。中外痛咽兮苦深,肠断绝兮不能已已”(《刘明德墓志铭末附歌》)。“萧萧”形容风吹树叶的风声,“累累”形容数目多得无法计算之貌,这两个叠词描绘出坟场冷落凄清、死气沉沉的样子,衬托出诗人孤寂、哀苦的心情,“已已”则直接抒发了心若肠断、不可遏止的悲痛心情。

从上表可知,多用虚词中的语气词是先秦四言体哀悼诗的一大特色。“《诗经》这种语句末尾加语气词的句式和语气词这种配乐合舞的特点贯穿了整个先秦时期的歌辞,它构成了先秦诗歌所独具的带有原始歌辞性质的特点。”*裘燮君:《商周虚词研究》,北京:中华书局,2008年,第137页。“先秦传世文献中每每引用或记录当时流行的民谣或不见于《诗经》的逸诗。 这些诗谣,远起夏商,晚至战国。多数都保留了上述词语末尾加语气词这种原始歌辞的形式,从一个侧面验证了与《诗经》相同的上述先秦诗歌的原始性特点。”*裘燮君:《商周虚词研究》,第137页。先秦四言体哀悼诗的语气词除了具有先秦诗歌语气词的一般功能(如摹拟语气情态、加深语意,凑足音节,使句式韵律整齐和谐或造成韵脚的一致)外,还有特殊的功能,即构成感叹句,表达哀惋、叹惜的语气,如《礼记·乐记》所云:“故歌之为言也, 长言之也。说之,故言之;言之不足,故长言之,长言之不足,故嗟叹之,嗟叹之不足,故不知手之舞之,足之蹈之也。”*[清]孙希旦:《礼记集解》下册,北京:中华书局,1989年,第1038页。演唱歌诗是长言,即拉长声调并以嗟叹补充,语气词是作为声调的延续而出现的,其构成的感叹句使诗歌的主题更加突出。现对四言体哀悼诗的语调调查如下:

表2 语气、语调调查表(单位:句)

由上观之,先秦四言体哀悼诗的感叹句有二种形式:一是不用语气词直接表达感叹之情。例如:“曷维其已!”(《邶风·绿衣》)此抒发对亡妻的思念不能停止的强烈感慨;“彼苍者天,歼我良人!如可赎兮,人百其身!”(《秦风·黄鸟》)此直接抒发对秦穆公逼良人从死的强烈不满和愿意用百身赎“三良”而不得的惋惜之情。“民莫不穀,我独不卒!”(《 诗经·小雅·蓼莪》)此抒发人人都能奉养父母而唯独自己被迫在外服役不能奉养父母的悲哀,等等,此类感叹句数量较少。二是在名词、动词、形容词或名词、动词、形容词短语后面直接加语气词表示感叹,这类感叹句数量较多。例如:

父兮生我,母兮鞠我。(《诗经·小雅·蓼莪》)

不如死之久矣。(《诗经·小雅·蓼莪》)

角枕粲兮,锦衾烂兮。(《诗经·唐风·葛生》)

绿兮衣兮。(《诗经·邶风·绿衣》)

心之忧矣。(《诗经·邶风·绿衣》)

瓶之罄矣。(《诗经·小雅·蓼莪》)

休矣亦世。(汉无名氏《郭辅碑歌》)

诗之作矣。(三国王粲《为潘文则作思亲诗》)

酷矣痛深。(晋孙绰《表哀诗(并序)》)

异哉贞妇。(北魏高允《咏贞妇彭城刘氏诗(八章)》)

哀哉哲人。(唐无名氏《刘明德墓志铭末附歌》)

有所恨兮。(唐欧阳詹《有所恨二章》)

这些语气词在句子中构成感叹句,有助于哀悼情感的抒发。吕叔湘先生指出感叹句有三种:“(1)我们的感情为某一事物的某种属性所引起,我们就指出这个属性而加以赞叹;(2)我们指不出某种引起感叹的属性,只说明所产生的是哪种情绪; (3)连那种情绪也不说明,只表示一种混然的慨叹,如‘竟有这样的事情啊!’前两种感叹句必有一个感叹的中心,一个形容词,或表外物的属性,或表内心的情感;第三种没有。”*邵敬敏、任芝鍈等:《汉语语法专题研究(增订本)》,北京:北京大学出版社, 2009年,第125-126页。先秦至唐五代哀悼诗的带语气词的感叹句主要是前两种。

一是突出某一事物的某种属性,如,“绿兮衣兮”、“绿兮丝兮”(《邶风·绿衣》)突出衣和丝的颜色碧绿鲜艳,“絺兮绤兮”突出衣的质地,“女所治兮”突出衣的制作所有者,反衬出物新人死、物存人亡的悲哀。“角枕粲兮,锦衾烂兮”(《唐风·葛生》)里两个“兮”字所构成的感叹句叹惜的是亡夫遗留的床上用品的崭新鲜艳,亦反衬出物新人死、物存人亡的悲哀。

二是表达某种情绪,如“心之忧矣”、“心之忧矣”“俾无訧兮”(《邶风·绿衣》),这三个“矣”字所构成的感叹句均是表示主人公睹物思人的感伤与悼念。“劳心慱慱兮”、“我心伤悲兮”、“我心蕴结兮”(《唐风·葛生》),这三个“兮”字所构成的感叹句表达的是因此而悲痛、感伤的情绪。“瓶之罄矣”本是突出瓶子空的属性,但和“鲜民之生,不如死之久矣”(《小雅·蓼莪》)相搭配,两件事比较,权衡利弊,后两个“矣”字所构成的感叹句均表达了诗人与其生不得赡养父母、让父母老有所终,还不如去死的悲痛心情。

从表1可知,先秦时代四言体哀悼诗的语气词使用较多,从汉代至唐代四言体哀悼诗的语气词明显开始减少,除了《为潘文则作思亲诗》用7次外,《郭辅碑歌》用1次,《表哀诗》用1次,《咏贞妇彭城刘氏诗》用1次,《有所恨二章》用2次,《刘明德墓志铭末附歌》用3次,《伤三贞诗》、《短歌行》、《陬操》、《箜篌引》均用0次。从表2可知,先秦时代四言体哀悼诗的感叹句、疑问句尤其是感叹句所占的比例较高,而从汉代以后,四言体哀悼诗除了汉诗无名氏的《陬操》用1句疑问句,《伤三贞诗》、《郭辅碑歌》各用1句感叹句,三国诗《为潘文则作思亲诗》用了3句感叹句和2句疑问句,晋诗《表哀诗》用了2句感叹句,北魏诗《咏贞妇彭城刘氏诗》分别用2句疑问句和1句感叹句,唐诗《有所恨二章》和《刘明德墓志铭末附歌》分别用了3句和1句感叹句外,从汉代以后的四言体哀悼诗除陈述句外很少用甚至不用其他语气、语调等手段来表情达意,这是诗歌语言从口语俗化走向书面语雅化的一个明显体现。

二、句法特征

现对先秦至唐五代四言体哀悼诗的句式调查如下:

表3 句式调查表(单位:句)

从上表中可知,先秦6首四言体哀悼诗的句式有以下特征:齐言诗占4首,约占总体哀悼诗的67%,其中四言诗有3首:《邶风·绿衣》、《邶风·二子乘舟》、《唐风·葛生》,余下的2首:《楚人谣》是六言诗,《秦风·黄鸟》是四言为主体杂三言诗,《小雅·蓼莪》是四言为主体杂六言诗,无七言以上的四言诗。可见,先秦四言体哀悼诗的语言残留着较强的原始诗歌演变的痕迹,总体上句式长短不一,结构松散。探其原因,先秦哀悼诗中的歌谣源自民间创作和老百姓口耳相传,《诗经》中的哀悼诗几乎全收入《国风》,《国风》基本上是把口头传唱的民歌记录下来或加工而成的。而汉代以后至唐代的四言体哀悼诗多是文人诗,其句式除了唐代《刘明德墓志铭末附歌》以四言为主杂有1句七言和1句八言楚辞体句式以外,其他的哀悼诗都是整齐的四言句式。可见从先秦至唐五代哀悼诗的句式是由松散向整齐转变的。

重复句式也是先秦四言体哀悼诗语言的一大特点,句子重复即叠句,先秦哀悼诗中的叠句有三种:连续叠句,即中间没有其他词语间隔的接连重复相同的句子;间隔叠句,即相同的句子间隔出现,中间有别的句子隔开;叠句的变式,即两个相连的句子字面并不完全相同,改换了一两个字,但句子的主要部分仍是相同的句式。例如《唐风·葛生》:

葛生蒙楚, 蔹蔓于 野。予美亡此,谁与独处?

葛生蒙棘,蔹蔓于域。予美亡此,谁与独息?

角枕粲兮,锦衾烂兮。予美亡此,谁与独旦?

夏之日,冬之夜。百岁之后,归于其居。

冬之夜,夏之日。百岁之后,归于其室。

此诗第一、二、三章的第三句是间隔叠句,强调了亡夫坟墓的荒凉与凄清。第一、二章的一、二句,第一、二、三章的第四句,第三章的一、二句,第四、五章的一、二句和三、四句,均是叠句的变式,突出了主人公对其亡夫的痛悼与对爱的忠贞。

又如《诗经·小雅·蓼莪》:

蓼蓼者莪,匪莪伊蒿。哀哀父母,生我劬劳。

蓼蓼者莪,匪莪伊蔚。哀哀父母,生我劳瘁。

瓶之罄矣,维罍之耻。鲜民之生,不如死之久矣。无父何怙?无母何恃?出则衔恤,入则靡至。

父兮生我,母兮鞠我。抚我畜我,长我育我,顾我复我,出入腹我。欲报之德。昊天罔极!

南山烈烈,飘风发发。民莫不穀,我独何害!

南山律律,飘风弗弗。民莫不穀,我独不卒 !

此诗一、二章的一、二句和三、四句,第三章的五、六句,第四章的一、二句,第四章的三、四、五句,第五、六章的一、二句,第五、六章的三、四句均为叠句的变式,均强调了对父母养育自己的艰辛的体察和不得供养父母的内疚和埋怨。第三章的“无父何怙?无母何恃”“出则衔恤,入则靡至”均可看作是略有变化的连续叠句,表现了失去父母的痛苦和悲惨。

由此可见,先秦四言体哀悼诗的叠句以间隔叠句和叠句的变式为主,都是在关键性词句上反复,以加强作者对死者的哀悼之情,有突出主题思想的作用,同时它也是构成先秦四言体哀悼诗重章叠唱的基础。但这种重复句式在汉代至唐代的四言体哀悼诗中再也不存在,这也是诗歌雅化的一个标志。

三国两晋至唐代的四言体哀悼诗极少用叠句,雅化的现象非常明显,有的哀悼诗直接套用或化用古诗、经典中的语言和典故,尤其是《诗经》中《大雅》、《小雅》的语言和典故,例如,魏文帝曹丕《短歌行》中的“忧心孔疚”直接套用《诗经·小雅·采薇》的“忧心孔疚,我行不来”。其中的“靡瞻靡恃”化用《诗经·小雅·小弁》中的“靡瞻匪父,靡依匪母”。而“呦呦游鹿”化用《诗经·小雅·鹿鸣》中的“呦呦鹿鸣,食野之苹”。其中的“曰仁者寿,胡不是保”中的“仁者寿”化用《论语·雍也篇》。又如,三国王粲的《为潘文则作思亲诗》中的“思齐先姑,志侔姜姒”即化用《诗经·大雅·思齐》中的“思齐大任,文王之母,思媚周姜,京室之妇。大姒嗣徽音,则百斯男”。其中的“如何不吊”则是化用《诗经·小雅·节南山》中的“不吊吴天”。而“在昔蓼莪,哀有馀音”中的“蓼莪”则直接取《诗经·小雅·蓼莪》中的典故,即诗序所说的孝子追念父母。有的哀悼诗是套用《诗经》语言的句式,例如:

肯定宾语前置:

奄遘不造,殷忧是婴。(王粲《为潘文则作思亲诗》)

曰仁者寿,胡不是保。(曹丕《短歌行》)

何以验之,殒身是效。(高允《咏贞妇彭城刘氏诗》)

哀哉哲人,于何是美。(无名氏《刘明德墓志铭末附歌》)

上古汉语肯定宾语在动词之后,一般情况下,《诗经》也是这样,但是为了协韵,《诗经》也将肯定宾语提于动词之前,这类宾语多数是代词“是”,如“申伯之功,召伯是营”(《大雅·崧高》)。其中的“是”指申伯之功(工程),这种句式为后代四言体哀悼诗所效,上述各例中的“是”就是这种用法。例(1)“是”指父丧。例(2)“是”指仁者寿,即父亲长寿。例(3)“是”指上句“何以验之”,即刘氏的毕志守穷、誓不二醮。例(4)“是”指哲人。

否定宾语前置:

忧心孔疚,莫我能知。(曹丕《短歌行》)

上古汉语中否定句代词宾语大多在动词之前,此类否定词有“不”、“莫”、“无”、“罔”,代词宾语有“女”、“予”、“我”、“之”,《诗经》亦如此,如“三岁贯汝,莫我肯顾”(《魏风·硕鼠》)。否定句代词宾语“我”在动词“肯顾”之前。这种句式为后代四言体哀悼诗所效,上例中的否定句代词宾语“我”在动词“能知”之前。

加字:

从我所好,其乐只且。(无名氏《陬操》)

我之此譬,忧其独深。(王粲《为潘文则作思亲诗》)

《诗经》中的句子以四个字为一句,如果字数不够,就在句中加一个虚字,这个字就叫加字,如“絺兮绤兮,凄其以风。”(《邶风·绿衣》)其中的“其”字就是加字,这种用法为后代四言体哀悼诗所效,上述各例中的“其”就是这种用法,“其”在形容词“乐”之前或在形容词“忧”之后,以加强形容词的描写性。

三、章法特征

复沓的艺术形式可以说起源于口头文学创作,是民歌的一大特征。先秦四言体哀悼诗集中在《诗经》中的《国风》(4篇)、《小雅》(1篇)和民间歌谣中,而以民歌为主体的《国风》和接近《国风》的《小雅》一部分诗歌保存有较多的复沓形式,据统计,“复沓的177篇,主要集中在《国风》(131篇),其次是接近《国风》的《小雅》(4l篇),而《大雅》和《颂》一共只有5篇”*夏传才:《诗经语言艺术新编》,北京:语言出版社,1998年,第43页。。《诗经》中的四言体哀悼诗的复沓形式有:一、完全叠咏式,即每章句式整齐一致,多用同语反复,只是其中的某些字眼有所变化而已。如《邶风·二子乘舟》是二章叠咏,每章有四句。《秦风·黄鸟》是三章叠咏,每章十二句,《唐风·葛生》是五章叠咏的变体,即前三章叠咏,后二章换词叠咏,每章有四句。二、不完全叠咏式,即在一篇数章叠咏中,有一二章是独立的,或各章中有部分叠咏而另一部分不叠咏。如《小雅·蓼莪》有六章,前四章每章四句,后二章每章八句,第一二章叠咏,五六章换词叠咏,中间两章独立。

汉代至唐代的四言体哀悼诗不再使用重章叠唱和重复句式来构成章法,它们探索别的构架方式。汉代的四言体哀悼诗大多篇幅比较短小,它们主要依靠事理逻辑关系来组织结构:一、因果关系,例如无名氏的《陬操》中写孔子因为不被卫君重用而欲投奔赵简子,但在黄河边上却传来忠臣窦鸣犊和舜华被赵简子屠杀的消息,所以感伤之余,返回老家陬邑;二、转折关系,例如无名氏的《伤三贞诗》先赞美马妙祈妻义、王元愦妻姬、赵蔓君妻华三人守节坚如磐石,心灵像绣和黼一样美,接着笔锋一转,“其心匪石”,一投入河里就再也找不到了;三、顺承关系,例如(朝鲜)高丽玉的《箜篌引》中的公从无渡河→竟渡河→堕河而死→当奈公何,按时间顺序写出了妻子面对狂夫不听劝告、渡河而死的整个悲剧过程。

三国两晋南北朝的四言体哀悼诗大多是篇幅较长的四言诗,它们主要采用分解、分章、分层的方式来组织结构。分解一般用在乐府诗中,因为长篇四言诗容易出现无序重复的问题,而乐府诗因为要配乐演奏,基本上都要分解,所以在乐府诗中分解实是起到了分章的作用,即使各章意思有重复也不会在节奏上产生杂乱之感。三国曹丕的《短歌行》是一首悼念父亲曹操的乐府相和歌辞,共二十四句,除最后四句外,前二十句每四句一解,共五解:第一解写看到父亲的遗物而睹物思人,第二解写父亲去世后自己的悲伤,第三解写动物的亲子之情,第四解写自己无父的悲哀,第五解是对人生苦短的感慨。乐府诗的分解和分章自然重合,而非乐府长篇四言诗为了解决长篇无序的问题往往是分章和分层,尤其是长篇四言诗在初期大多是分层,后来发展成熟后才是明确的分章。例如,三国王粲的《为潘文则作思亲诗》是王粲为潘文则代作的悼念父母的四言长篇古诗,全诗共分五层,每层押一个韵,五层五韵:前六句为第一层,赞扬母亲的庄敬、勤勉操劳、精心养育后代的美德;第二层从“小子之生”至“焉托予诚”二十句写自己从小随父亲征行奔走,父亲早逝,自己无法继承父业,只想回乡归守家园的愿望,但国家动荡,自己漂流在外,疲于奔命,想回乡赡养母亲而无法实现;第三层从“予诚既否”至“早世徂颠”八句写自己希望于上天保佑母亲安享高龄,但母亲却违愿早逝;第四层从“於存弗养”至“以济于今”十二句抒写母亲去逝后,自己对母亲生不能养、死不能临的自责、悲痛、孤苦及如何苟活于乱世的复杂心情;第五层再次抒发想回乡而不得的痛苦,只能写诗记哀。晋孙绰的《表哀诗》为孙绰哀悼亡母之作,全诗共九层,每四句一层,第一层含蓄表明母亲的早逝,第二层抒发母亲去世后自己的孤苦、悲痛,第三层回忆母亲生前严厉地教导自己做人的道理,在生活上像春风一样关心自己,第四层赞扬母亲像邹母一样勤教慈善,第五层是对自己资质平庸,不能领会母亲教导的自责,第六层抒发随着时间的流逝而日益感到的痛苦,第七层描绘母亲去世后家里的冷落萧条,第八层作者睹物思人,渴望重新得到母亲宠爱,第九层再次抒发自己对母亲去世后的痛苦心情。北魏高允的《咏贞妇彭城刘氏诗》是高允为贞妇刘氏所作的组诗,共八章,每章八句,第一章写人伦关系天定,男女一旦结为夫妻就要齐心协力继承前人事业,生同室,死同穴,第二章写封卓贤俊通达,应该匹配显贵之家的美女,第三章写封卓与刘氏结婚仅一宿,就奉命到京城任职,第四章写封卓与刘氏情趣相投、相敬如宾,分别后路途遥远,只能互相思念,第五章写刘氏在家里梦见丈夫因事见法、身死千里之外,第六章写丈夫死讯灵验,刘氏立志守节,因悲伤过度而死,第七章赞扬刘氏为了爱情舍生取义、长辞母兄,第八章通过写刘氏坟墓的暗隐不彰,再次赞扬刘氏为旷世贞妇。

碑歌和墓铭附歌都是为死者唱赞歌的体裁,它们一般对逻辑性要求不高,不分章、分解,也没有很明显的分层(即每个层意的诗句并不相等),而是采用直接赞颂的方式组织结构。如无名氏的《郭辅碑歌》共二十二句,首两句交代郭辅的出身,次两句点明他的去世,继六句赞扬他的品德,再八句赞美他的后代,最后四句写为他镌石作歌纪念。唐代无名氏的墓铭附歌《刘明德墓志铭末附歌》共十六句,首八句高度赞扬刘明德的美德,次两句描绘他去世,再两句写他坟墓的凄凉,最后四句抒发对他的哀悼之情。

四、修辞特征

起兴原是民间文学的创造和普遍使用的手法。民歌的特点是亲切、朴实、自然。用触物起兴的方法,最容易发端起情和定韵,从而自然而然地展开抒情。先秦四言体哀悼诗中的比、兴是兼而用之以表达哀情的。

《邶风·二子乘舟》是纯乎比体的诗,《毛诗序》曰:“《二子乘舟》,思伋、寿也。卫宣公之二子,争相而死,国人伤而思之,作是诗也。”*[清]阮元:《十三经注疏·毛诗正义》,北京:中华书局,1980年,第311页。后人以二子并未真正乘舟反驳其非哀悼诗,《毛传》释之:“国人伤其涉危遂往,如乘舟而无所薄,泛泛然迅疾而不碍也。”*[清]阮元:《十三经注疏·毛诗正义》,第311页。即通篇用乘舟作喻,此文学上的艺术手法也,言之亦有理。

《邶风·绿衣》第一、二章以绿衣起兴,诗人睹物思人,物在人非,反复描写诗人内心的忧伤没有尽头。

《唐风·葛生》共五章,前三章为一部分,后两章为另一部分。前两章首两句“葛生蒙楚(棘),蔹蔓于野(域)”用了比兴,是对眼前景物的兴,也是以藤草之生各有托附夫妻相亲相爱的比,描绘了一幅亡夫葬地的荒凉萧条图,为后面两句和第三章抒发哀悼怀念之情、辗转难眠作了铺垫。后两章皆为赋,每章首两句用顺序颠倒的完全相同的文字来抒发主人公日复一日、年复一年的永无终竭的怀念之情,从而引出后两句百年黄泉相会的感叹。

《秦风·黄鸟》前三章首两句“交交黄鸟,止于棘(桑,楚)”是起兴,以在枣树枝上黄鸟的悲鸣兴起子车奄息、仲行、针虎被殉葬之事,“棘”“桑”“楚”是双关语,“棘”既为酸枣树也为“急”, “桑” 既为桑树也为“丧”,“楚” 既为丛术、荆树也为楚之言“痛楚”,渲染出一种紧急、悲痛、凄凉的沉郁氛围,表现出一种同情与悲痛、愤怒和憎恨交加的复杂感情。

《小雅·蓼莪》全诗六章,首两章“蓼蓼者莪,匪莪伊蒿”、“蓼蓼者莪,匪莪伊蔚”均以见蒿与蔚却错当莪比兴,以其喻自己不成才且不能在父母身边尽孝。第三章前两句“瓶之罄矣,维罍之耻”以汲水瓶儿喻父母,以装水坛子喻儿子,前两句写汲水瓶儿空了底、装水坛子真羞耻来喻儿子不能终养父母、守在父母身边尽孝心而感到羞耻。第五、六章首两句“南山烈烈,飘风发发”、“南山律律,飘风弗弗”均以南山高峻难以逾越,飙风凄厉令人胆怯起兴,兴中带比,营造了一个很悲凉的氛围,象征了诗人遭遇父母双亡的巨大打击。

汉代至唐代的四言体哀悼诗的修辞手法呈现新变,先秦四言体哀悼诗中的比兴手法逐步不再运用,大多是用赋法修辞。除了汉诗无名氏的《伤三贞诗》、三国曹丕的《短歌行》用兴的手法之外,汉诗无名氏的《陬操》叙写孔子打算去投奔赵简子,但却传来忠臣窦鸣犊和舜华被赵简子杀害的消息,在黄河边上徘徊、感伤,最后决定返回老家陬邑的经过;汉诗无名氏的《郭辅碑歌》叙写郭辅的出身、品德、后代、功业;三国王粲的《为潘文则作思亲诗》叙写潘文则母亲辛劳养育自己、随父出征、漂泊在外、母死内疚、向往回乡的经过;晋孙绰的《表哀诗》抒发了母死哀伤、忆母教导、睹物伤情之痛;北魏高允的《咏贞妇彭城刘氏诗》叙写了刘氏从结婚到夫妻分离、梦夫已死、自我殉情的经过;唐代无名氏的墓铭附歌《刘明德墓志铭末附歌》赞美了刘明德的高尚品德和抒发了面对凄凉坟场而产生的哀情,均运用了赋的手法。汉诗(朝鲜)高丽玉的《箜篌引》、唐代欧阳詹的《有所恨二章》不用赋、比、兴手法。

结 语

综上所述,先秦至唐五代四言体哀悼诗在语调手段运用上由多到少,语气词由多到少,重复句式从有到无,多化用《诗经》的语言句式,雅颂体句式出现,章法从重章叠唱和靠句式重复构建到单篇多种章法演变,赋比兴手法由多到无,无一不表明了先秦至唐五代四言体哀悼诗的语言从民歌口语化痕迹向书面语庄重典雅化的转变。造成这种转变的原因主要是语言演变对诗歌的影响和哀悼诗表达内容对诗歌语言的限制。

首先,从语言演变看,先秦四言体哀悼诗主要集中在《诗经》中的《国风》和民间歌谣,《国风》大多是周初至春秋间各诸侯国的汉族民间诗歌,可以说,先秦四言体哀悼诗主要集中在民间歌谣中,古代的民间歌谣大多是劳动人民信口吟咏的,每句的字数限制及声律并不严格要求,而且带有很强的口语语气,又因为是哀悼诗,所以感叹语气较多。再者,我国周代到春秋中叶的汉语处于单音节向双音节过渡的特殊时期,而原始诗歌的节奏是在劳动一反一复动作的基础上形成的劳动号子,进而形成的二拍节奏,所以四言诗需要借助叠音词和虚词才能构成四言句的二二基本节奏。故先秦四言体哀悼诗呈现出叠音词、虚词较多、感叹语气较明显、句式较散、复沓形式较多的口语化特征。春秋中叶以后,语言得到进一步的发展,双音节词逐渐增多,战国以后,我国已经进入以双音节词为主的时期,四言诗二二基本节奏的构成主要依靠双音节词来完成,故对叠音词、虚词的依赖减弱。而且汉代以后四言体哀悼诗的作者大多是文人,他们主要运用书面语来创作,因此也促进了语言的庄重文雅。

其次,从哀悼诗表达的内容看,由于先秦四言体哀悼诗的作者大多是处在社会底层的劳动人民,他们饱受统治者剥削和压迫,对统治者充满怨恨,所以在诗歌中更多的是表现对统治者的强烈不满和对统治者进行辛辣犀利的嘲讽和揭露,而且歌谣是民间集体创作的自然文学,它的创作几乎超越任何功利目的,是民众用最真实、最自然的语言表现出的最真实的感情,它敢于扬美揭丑,甚至把批判的矛头直指最高统治者,具有现实性、政治性和斗争性。所以先秦四言体哀悼诗大多体现出含“刺”为特征的倾向,按《毛诗序》解,《绿衣》的主旨是妾上僭,夫人失位,卫庄姜伤己而作。《二子乘舟》的主旨是思卫宣公的两个儿子伋、寿,他们争相为死,国人伤悼而思之。《葛生》的主旨是刺晋献公好攻战,国人多丧。《黄鸟》的主旨是哀讽刺穆公以“三良”从死,国人哀伤、怨恨而作。《蓼莪》的主旨是刺幽王让民劳苦,使孝子不得终养父母。先秦的四言体哀悼诗歌谣也具有如此特点,《楚人谣》在哀悼内为佞臣令尹子椒、子兰、上官大夫靳尚所蒙蔽、外为张仪所欺骗、最终客死秦国的楚怀王的同时,也赤裸裸地宣告了对阴险狡诈、恃强凌弱的秦国最高统治者的强烈憎恨和复仇之心。所以既然是具有“骂人”倾向的话,自然也雅不到哪里去。而汉代尤其是三国以后,四言体哀悼诗的作者大多是士大夫,有的还是统治者或统治阶级成员,他们的四言体哀悼诗主要是以赞为主,赞父母、赞节妇、赞朋友,所以往往需要选用文雅的语言进行创作。因为《诗经》中以《周颂》为代表的颂诗大多是郊庙祭祀乐歌,用于歌颂逝去的先祖,具有尊崇先祖和长辈的伦理意义和尊崇先帝、国君及为国家作出贡献的英雄的政治意义,《大雅》的作者大多属于上层统治者,大多注重宗法之义、系亲之道,在作品中用礼乐文化精神(赞颂先祖及当世彬彬君子)去维护国家和社会的和谐与稳定,故多颂扬之诗,《小雅》的作者身份虽然没有《大雅》的作者高,但他们也是统治阶级的成员,所以他们也有一部分赞颂诗,即使是怨刺诗,他们在指斥政治的黑暗腐朽的同时也含有对周王朝国运衰微的悲悼。总之,《周颂》、《大雅》及《小雅》中的一部分的诗歌大多是颂扬先祖和长辈的颂扬诗,所用的语言称之为雅颂体,正因为如此,它才被三国以后的四言体哀悼诗作者所青睐。

(责任编辑:王学振)

On the Linguistic Style of Four-character Mourning Poems from Pre-Qin Period to Tang and Five Dynasties

WEN Yu

(SchoolofHumanities,ChangshuInstituteofTechnology,Changshu215500,China)

Four-character mourning poems from Pre-Qin period to Tang and Five dynasties have witnessed numerous changes in various aspects, i.e. from more to less in the use of intonation means, from more to fewer in terms of modal words, from irregularity and looseness to orderliness and preciseness with respect to the sentence pattern, from existence to non-existence in the use of repetitious sentence patterns, the use of many language patterns inTheBookofSongs,and the occurrence of ode-and hymn-style sentence pattern, from singular sentence repetition to multiple repetitions in rhymes, and from more to none in terms of fu and metaphor tactics. All these have shown the change from the colloquial flavor of folk songs to the solemn and elegant manner of written language in terms of the linguistic style of four-character mourning poems from Pre-Qin period to Tang and Five dynasties. The causes for these lie in the impact of language evolution on poetry and the limitation of expression contents of mourning poems on the language of poetry.

Pre Qin period to Tang and Five Dynasties; four-character poems; mourning poems; language style; elegance

2016年江苏高校哲学社会科学研究基金项目“先秦至唐五代哀悼诗研究”(项目编号:2016SJB750012)

2016-06-12

温瑜(1976-),女,广西陆川人,文学博士,常熟理工学院人文学院副教授,主要从事古代文学、诗词学研究。

I206.2

A

1674-5310(2016)-08-0072-09