巴曲酶治疗突发性耳聋疗效分析

吴桂卿,朱淑英

巴曲酶治疗突发性耳聋疗效分析

吴桂卿,朱淑英

目的:分析巴曲酶治疗突发性耳聋临床疗效。方法:选取2014年1月-2015年1月收治的56例突发性耳聋患者随机分为对照组与观察组。对照组患者接受常规治疗,观察组患者在对照组患者治疗基础上接受巴曲酶治疗,比较分析2组患者的治疗效果。结果:观察组患者的临床治疗效果明显优于对照组患者,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:在突发性耳聋临床治疗中,巴曲酶的应用疗效较好。

突发性耳聋; 巴曲酶; 治疗

突发性耳聋,也被称作突发性感音神经耳聋(SSNHL),为原因不清状态下的听力损失,患者一般可在几分钟内、几小时内或72h之内,听力值下降至最低点。最近几年,突发性耳聋的发病例数正在逐渐增多,并有年轻化发展的趋势,成为危害人类听力的常见耳部疾病[1]。目前,临床对于突发性耳聋的发病机制等并不统一,但主要的治疗方法为改善患者的微循环等[2]。我院在突发性耳聋的治疗中应用巴曲酶,收到较好治疗效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1资料选取我院于2014年1月-2015年1月收治的56例突发性耳聋患者为研究对象,所有患者入院后接受血常规、纯音测听、前庭检查、声导抗检查等各项检查后符合突发性耳聋的诊断标准,患者的临床症状表现为耳鸣、眩晕、耳部闷胀、耳部闭塞、恶心等。将患者随机分为对照组与观察组,每组各28例。对照组:男17例,女11例,年龄14~69岁,单耳聋患者10例,双耳聋患者18例。观察组:男13例,女15例,年龄15~71岁,单耳聋患者13例,双耳聋患者15例。2组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2方法对照组患者接受传统的常规治疗,将2 ml前列地尔注射液与浓度为5%的250 ml葡萄糖注射液混合,进行静脉滴注,每日注射1次,连续注射7 d为1个疗程;100 ml的生理盐水与10 mg的地塞米松混合,进行静脉滴注,每日注射1次,连续注射7 d为1个疗程,在注射7 d之后可根据患者实际情况逐渐减少药量。此外,可给予患者维生素B1、尼美角林片、能量合剂等药物辅助治疗。观察组患者在对照组患者治疗基础之上接受巴曲酶注射。将10 BU的巴曲酶注射液与100 ml生理盐水混合,进行静脉滴注,患者接受注射第2天,将巴曲酶注射液的剂量减为5BU,每日为患者注射1次,连续注射3 d为1个疗程。患者在注射治疗期间,对患者的凝血功能纤维蛋白进行检测,根据指标情况对巴曲酶剂量进行调节,在1个疗程结束之后对患者进行纯音测听[3]。

1.3疗效指标无效:0.25~4 kHz范围内的听力改善情况未达到15 dB;显效:0.25~4 kHz范围内的听力改善情况在30 dB之上;痊愈:0.25~4 kHz范围内听力恢复到正常水平,达到标准健康水平或达到患者自身患病之前的水平。总有效=显效+痊愈。

1.4统计学方法所得数据均经由SPSS19.0统计软件进行分析,计数资料用百分比表示(n,%),采用χ2值检验,P<0.05表明差异具有统计学意义。

2 结果

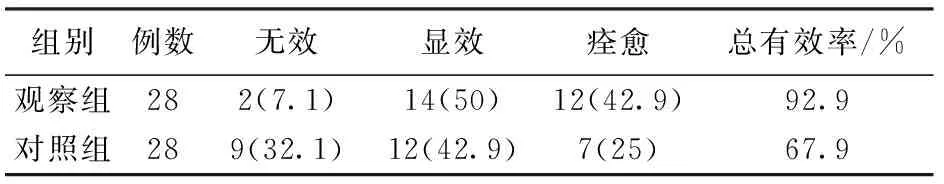

2组患者经过临床治疗后,治疗无效例数对照组为9例,观察组为2例;对照组患者治疗有效率为67.9%,低于观察组患者92.9%的治疗有效率,差异有统计学意义(χ2=5.5434,P<0.05)。2组患者临床疗效比较,见表1。

表1 2组患者临床疗效比较 (n,%)

3 讨论

突发性耳聋也被称作特发性突发耳聋,为突发性较强的一种听力损失,患者在患上突发性耳聋之后,主要的临床表现为耳部听力出现严重下降,并会伴有不同程度的耳鸣、眩晕、恶心、耳部闷胀、耳部闭塞等。目前,突发性耳聋的发病机制尚不明确,该病的发病因素也相对较为复杂[4]。根据相关临床资料显示,我国目前每100 000人中约有8~15人患有突发性耳聋,很多专家及学者认为突发性耳聋与患者耳内血液循环出现严重障碍有较大关系,也与患者的自身免疫功能下降、受外界因素刺激等有关。突发性耳聋目前在临床治疗中主要倾向于应用血管、抗病毒、抗血凝等治疗方法,也收到了一定治疗效果。在突发性耳聋的传统治疗中,糖皮质激素类药物的应用相对比较广泛,可以消除患者耳内部的耳蜗水肿,还具有较好的抗炎效果,在糖皮质激素类药物中,地塞米松最常被应用,但是患者在接受治疗后容易出现较强的药物依赖性,血糖值也会出现不同程度的升高,还会导致患者出现消化不良的症状。

巴曲酶是凝血酶中的一种,可以对纤维蛋白原起到较强的降解作用,是一种单一成分的直链糖蛋白化合物,巴曲酶的主要作用机制有以下几点:(1)对红细胞进行直接抑制,提高红细胞的变形力,降低血液粘稠度,防止红细胞大量聚集而导致患者耳内血流出现障碍。(2)有效降解纤维蛋白原,改善患者的耳内循环,提高患者耳内的血液流量。(3)消除患者耳内水肿,增加耳内局部血液的流灌,有效减轻耳内神经细胞的进一步损伤。通过以上三方面的作用机制,巴曲酶可以保护患者的神经细胞不受严重损伤,促进相关功能的进一步恢复,有效防止患者耳内耳蜗毛细胞的进一步坏死,帮助患者的听力功能进一步加强。巴曲酶在突发性耳聋的治疗过程中,患者不良反应较少,将其与一些血管扩张类药物进行联用以后,治疗有效率往往会达到85%以上,这与本资料中观察组患者的治疗有效率也是相吻合的。

本资料中,对照组患者的治疗无效例数明显多于观察组患者,治疗有效率为67.9%,远低于观察组患者92.9%的治疗有效率,2组患者的治疗效果具有统计学意义(P<0.05)。本资料显示巴曲酶在突发性耳聋的临床治疗中具有较强的优越性。此外,突发性耳聋患者在接受巴曲酶治疗后,康复时间也会相对较快,不仅自身健康可以得到保障,生活质量也会得到提高,这对于突发性耳聋的患者来说也是极为重要的。

总之,巴曲酶在突发性耳聋患者治疗中具有较好的临床治疗效果,可以显著改善患者患耳听力情况,加速患者的康复进程,效果明显优于传统治疗方法,值得在突发性耳聋治疗中加以推广。

[1]王萍,骆文龙.突发性耳聋治疗进展[J].吉林医学,2012,33(19):4179-4181.

[2]曹东方.巴曲酶在突发性耳聋治疗中的应用分析[J].中国医学工程,2013,21(7):170.

[3]雷盛钦,殷强,洪建和,等.巴曲酶治疗突发性耳聋140例临床分析[J].海峡药学,2011,23(8):152-153.

[4]周梓昭,余少华,秦春彦,等.不同药物治疗中高频下降突发性耳聋的效果比较[J].中国当代医药,2015,22(3):122-124.

单位] 赣南医学院第一附属医院 耳鼻喉科,江西 赣州 341000

[作者简介] 吴桂卿(1982-),男,主治医师,研究生。

10.14126/j.cnki.1008-7044.2016.05.041

R 764.437

A

1008-7044(2016)05-0593-02

2016-03-30)