父亲是我心中的一个结

——回忆父亲柏杨

文 崔渝生

父亲是我心中的一个结

——回忆父亲柏杨

文崔渝生

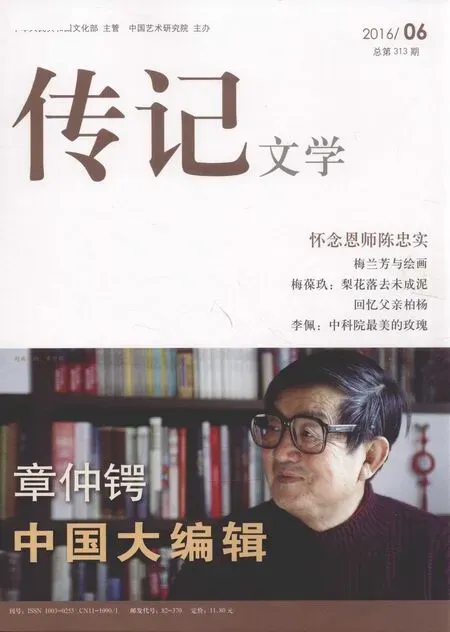

2000年,毛毛与父亲柏杨在台湾家中的凉台上

童年记忆 没有父亲

柏杨是我父亲,我是他第二个女儿。但在我生命的前四十年,完全不知道自己还有一个生父。从记事的时候起,我只知道自己跟着母亲姓崔,母亲与继父生活在汉口,我却和姥姥、姥太生活在河南息县。

我们一家祖孙四代,我、母亲、姥姥、姥太,全是女性,没有男丁,在乡下过得很艰难,总遭人欺负,母亲不堪受辱,抛下我们改嫁了,剩下我们妇孺三人相依为命。那时候,小朋友会欺负我,骂我没爹没娘,是石头缝里蹦出来的。他们骂我,我就知道哭,这时候只有姥姥来哄哄我,安慰我。

被小朋友骂过几次,我就忍不住会想,我爸是谁?我妈是谁?我真是没爹没娘的孩子?

屋漏偏遇连阴雨,不幸又一次降到我头上。有一天早上醒来发现睡在身边的姥姥怎么也叫不醒,我很害怕。后来姥太说,姥姥走了,再也不回来了。

从此后,家里只有我和八十多岁的姥太为伴,拾柴、捡菜,我都干。尤其是冬天,光脚穿着露脚趾头的鞋,在地里扒拉菜叶,脚冻得钻心痛。有一次扒开积雪,找到一整棵白菜,欣喜若狂地将它埋在筐底。现在想起来,它是那么小,只有几片叶子而已。回到家里,姥太把我冻僵的小脚贴在她胸前,紧搂着,我们合唱着姥太修改过的歌:“小白菜呀地里黄,两三岁没爹娘,爹娘想我谁知道,我想爹娘在梦中……”

7岁那年,我该上学了。远在汉口的母亲也许惦记着家乡的女儿吧,就在这一年,我收到了母亲寄来的礼物——一条连衣裙。母亲很久没有见到我了,她不知道我长得有多高。我那时候很瘦小,裙子很长,都盖住脚了。但收到母亲的礼物,我还是非常开心,穿着连衣裙到处跑啊,跳啊,跟小朋友一起唱歌跳舞,唱着当时最流行的抗美援朝志愿军歌曲——“嗨啦啦啦嗨啦啦,遍地开红花呀……”小朋友们羡慕我,我也很自豪,因为那是母亲寄来的,我有母亲啦!其实那个时候,我已经不记得她长什么样了。父亲在哪里呢?没人告诉我。“爸爸”就成了一道影子,一个谜,在我童年记忆里飘来飘去。

我10岁那年,八十多岁的姥太也去世了,孤苦伶仃的我来到了母亲身边,结束了无娘的痛苦生活。

母亲离开家乡后一直在学校教书。她经历了历次政治运动,本来身体早已疲惫,健康欠佳,再加上“潜伏特务”“间谍”“国民党军官太太”等莫须有的罪名,精神压力极大,最终因病于1976年去世,时年54岁。

母亲在世时一直没有告诉我一丁点有关父亲的事情,由于对母亲的恐惧,也从来不敢问。长大后懂事了,才理解母亲的苦心,她一人默默承受着巨大的心灵折磨,用整个心身呵护着她的女儿,使我在那个要“对组织忠诚”“不可隐瞒”的历史年代,没有因为父亲受太多伤害。只是,不管我多么努力,多么勤奋,共青团、红卫兵等组织,我都不能加入。

不惑之年 生父出现

1984年,我已进入中年,已是两个孩子的母亲。这年11月天气已经很冷了,一天傍晚时分有人敲门,开门一看,是母亲家乡的一位姨姥姥。她进门第一句话是:“大毛,你爸来信啦!”

这是从息县寄来的一封写给姨姥姥的信, 姨姥姥即刻确认信中找的人就是我,于是她连夜赶到我家,告诉我这个消息。

事情发生得太突然,我不知道该咋办。送走姨姥姥,我几乎一夜未眠:父亲来信了,他还活着,他在哪里?是不是逃到深山老林去了?现在是不是年纪大了,开始想孩子了?还是穷困潦倒,或者疾病染身,需要身边有人照顾?当时我的脑子里转的都是这些问题。

后来才知道,1984年9月父亲受邀到美国参加爱荷华大学“国际写作会议”。就是这次美国之行,父亲发表了一生中最著名的演讲——《丑陋的中国人》。也是这次美国之行,父亲于9月30日发出了第一封寻找我们母女的家信。当时海峡两岸还不能直接通信,他只能通过在美国的一个朋友帮忙,把这封信寄到老家河南省委统战部,统战部又把信转到息县台办,收信人写的是母亲的名字。刚好息县有一个老乡,大概知道我母亲这边的一些情况,通过很多关系,几经周折,多次确认,最后才把信转到我手上。那时已经是1985 年1月了。

我打开这封信时,心在剧烈地跳动,手在颤抖。父亲信里说:“一别三十年,无时不在想念你们母女,不知此信可否收到?如果接到,请来信美国。”署名郭立邦。这个名字我以前听说过,但不知道他是谁。那天的那一瞬间,我对这个名字不再陌生,他就是我的父亲。

直到这个时候,父亲才算是真正走进了我的生活,以这种非常特别的方式,突然成了我生活中的一部分。

尽管心里有许多疑问,我还是按父亲的要求,照信封上的地址写了回信。就这样,我们每次把信寄到美国,美国的朋友再重新写信封,寄到台湾。父亲回信则把信寄到美国,再从美国寄回来……我们就这样保持联系。

母亲去世以后,我感到非常孤单。亲生父亲的出现,让我又有了娘家,又有了对亲人的牵挂感。父亲在台湾有了自己的家庭,和我原来想的完全不一样。父亲生活得很好,不需要我的照顾。

相聚日子 享受父爱

1986年7月,我和父亲在香港第一次见面。

父亲事先发了邀请信,说“你们全家都来”。我特别想见见他,看看我的父亲到底是什么样。带着陕西的西凤酒、大西瓜,我们一家四口从西安出发,坐了整整两天两夜的火车,经广州到达香港。

拿着父亲寄来的照片,我一路上在想:他咋能认得我呢?我咋能认得他呢?没有想到,在香港下了火车走出车厢,我没有往别的地方走,径直走到一位身材魁梧的先生跟前,我们俩几乎是同时开口——父亲说:“你是毛毛吧!”我喊了一声:“爸!”父亲一把把我搂到怀里,没有一点犹豫。四十年的沧桑,四十年的风雨,四十年的辛酸,四十年的期盼,全倾注在这一瞬间! 四十年来第一次感受到父亲胸襟的温暖!

在父亲身边还有两位漂亮女士,一位是张阿姨,我见过照片。父亲拉着我和另一位女士的手说:“这是你的姐姐冬冬,从辉县老家来。原谅我以前没有告诉你。”并嘱咐我们要相亲相爱。

幸福来得太快,犹如梦幻。一向被称为“大姐” 的我,如今要当妹妹了,终于有了姐姐,一时竟不知说什么好,只是一个劲儿地抹泪。

母亲去世时我几乎疯掉,经常一个人坐在凳子上落泪,然后放声大哭不止,边哭边絮叨:“我再也没有亲人了!”邻居也听得落泪。

今天,我不但有了生身父亲,还有了姐姐,该多幸运啊!

1986年在香港,柏杨左边为冬冬、张香华,右边为毛毛及毛毛的女儿、丈夫和儿子

在香港的四天里,父亲安排我们住最好的,吃最好的,还买了很多东西,恨不得将几十年欠下的亲情一次补上。

白天走在香港繁华的大街上,父亲一手牵一个领我们过马路;张阿姨给我们买衣服时,他静静地在旁边看着;吃饭时,我们姐妹分别坐在他两边,他指挥我们吃这个,吃那个,还会忙着给我们夹菜。

晚上回到酒店,父亲躺在床上,我们围坐在他身边欣赏刚冲洗出来的照片,几乎每张照片都是父亲在我们姐妹中间,我们姐妹俩的肩头上都有父亲温暖的大手。

那段时间父亲已经在翻译《资治通鉴》。他白天陪我们,不管多累,到了晚上还要伏案工作。父亲说,这套书一个月要出版一册,必须赶出来,不可以误期。

我和父亲相聚仅仅四天,每天像做梦,还没醒过来却又要分别。离港那天父亲和张阿姨一起送我们到红钻车站。聚时难,别亦难,我们一步一回头地走向车厢,看着背过身去抹眼泪的父亲,四十年才得到的亲情,四十年才得到的父爱,刹那间又要失去,无奈的我们哭着走进车厢。

火车开动了,还没坐稳,父亲又从天而降,突然出现在我们面前。父亲坐在我和姐姐中间,一手拉一个,讲述我们不知道的故事:他离开老家时姐姐还没出生,连抱都没抱过;说他有时晚上会哄我睡觉;当年送我和母亲回息县时,坐的是闷罐车,没有座位,只能坐在地上,他和母亲轮流抱着我;他离开我和母亲时,我只会拍着凳子说:“爸爸,坐。”

多么希望时间能停下来,让我们一直听父亲讲故事啊!罗湖桥站很快到了,张阿姨悄悄告诉我们要控制一下情绪,不要让父亲太难过。下车后,父亲目送一步一回头的我们走向海关,然后转身向前快步走去。他不忍回头,不想离开我们,可又无奈!罗湖桥那条警戒线将我们父女再次分开,这次分别,不知何时再相见。

后来才知道,在红钻车站分开后,父亲似乎又看到了四十年前的离别情景,他担心这次又是永诀,伏在栏杆上失声痛哭。张阿姨见此景提醒他说,火车还没开,赶快上去,还可以送她们一程。父亲和张阿姨跳上列车,再次来到我们身边。

1988年10月20日,父亲阔别内地四十多年后,再次踏上了故乡的土地。他先是到上海、北京,然后到河南,11月7日和姐姐一行来到西安。张阿姨在周明先生陪同下前一天先到达。原计划他们在西安停留5天,再去重庆、三峡、武汉,由于父亲在来西安的路上就感冒了,加之不停歇地拜访、参观、座谈,感冒加重,体力不支,于是改变行程,11月20日离开西安回台湾。

父亲到西安的第二天,在他下榻的宾馆里把我叫到跟前,从西装上衣内口袋里拿出一个皮夹子,又小心翼翼地从皮夹里拿出一张平平整整的一寸黑白照片,递给我说:“这是你和妈妈的照片,留下做个纪念吧。”这是我在重庆照的百天照,母亲抱着我。

父亲风风雨雨几十年,曾两次坐牢,几次家庭变故,这么小一张照片却完好无损地保存到现在。即刻起,我才相信,父亲没有忘记我们。正如父亲所说:“做父母的可以暂时忘记儿女,但不能永远忘记;不能无时无刻地思念儿女,但会终生不断思念。”遗憾的是母亲与父亲此生无缘再重逢。

1988年在西安火车站。柏杨左边为冬冬及毛毛的女儿,右边为毛毛以及陕西省作协主席路遥等一行接站的人

父亲到家门口了,无论如何也要请他来家里看看。我家4口人住30多平方米的房子,是组织照顾分配给我们的。父亲来之前,邻居看到我们打扫卫生,也高兴地说:“迎接亲人呐!”父亲终于腾出半天时间来到家里。我准备了饺子馅,中午大家一起包饺子,煮饺子吃,其乐融融。父亲来到我们的卧室,掀开褥子看看,又用手摁摁,没说什么;他打开冰箱,看看我,还是什么也没说,直到离开。我不知道父亲为什么不说话,还以为是我哪里做得不好。西安市政协副主席杨春祥先生后来告诉我,父亲看到我的生活状况很难过,想不到会是那样。

在父亲即将离开西安,感冒很严重的情况下,还是答应出席西安华岳文艺出版社安排的签名售书活动,活动在西安古旧书店举行。当天去的读者很多,各种年龄都有,排着很长的队,都希望得到父亲的签名。因为下午还有一个座谈会,中午12时左右,主办方要求父亲结束这边的活动,这时有一个没有拿到签名书的学生大喊:“骗人!骗人!”父亲马上回答说:“我不会骗人的,请大家把名字、地址写在纸条上,夹在书里,我带回宾馆签好后,把书给你们寄去。”大家还是不相信,有人说:“你不可能签完,到时候你一走了事,我们找谁去?”父亲保证:“书不签完,我不离开西安。”秩序这才稍好些,出版社的朋友把父亲从书店人群中架出来。就在要上车时,三四个中学生拦住他,说他们没买到书,愤怒指责书店骗人。父亲安慰他们说:“你们把姓名、地址写下来,我分别送给你们每人一本签名书。”一位学生说:“你骗人,只不过想把我们支开罢了。”父亲说承诺就是承诺,催他们快写。父亲被催促着上了车。那几位学生写好纸条交给父亲,父亲小心地放到皮夹里。透过车窗,父亲对他们说:“请相信我一次,如果我骗你了,再绝望也不迟。给我一次机会。”

当天晚上,出版社把要签名的书送来了。父亲做的第一件事是找出那张字条,有中学名,但学生名字写得潦草,看不清楚,父亲当下就吩咐我先生第二天去学校查找。第二天确认后,父亲为他们签好名,又让我先生亲自给他们送过去。父亲说,做人要讲信用,从自己做起。

2000年3月,柏杨八十大寿寿宴

11月20日一大早父亲带病离开西安。正如父亲所说,四十年隔绝,这次回来,不过是蜻蜓点水,匆匆相聚,恍如一梦。父亲又要离开我们了,但这次我没有绝望感,对以后相聚的日子充满希望。

1993年、1998年,父亲又两次回大陆,我和姐姐都和父亲有过短暂的相聚。

1996年,我和我先生第一次去台湾。那时父亲身体挺好,伏案工作时间很长,和我们聊天或出去的机会却很少。

2000年3月父亲80大寿,我们兄弟姐妹分别从澳洲、河南、西安来到父亲身边。这也是我们兄弟姐妹五人第一次团聚。三室同堂的父亲显得特别高兴。那时父亲状态还好,除了写作,还会出去演讲,但身体和前几年比感觉要差一些。他时常头晕,感到累,头晕时会在沙发上稍微躺躺,闭闭眼睛,再起来继续工作。

2006年,毛毛与柏杨在绿岛“人权纪念碑”前

2001年,我陪父亲一起去了绿岛,参观了父亲曾待过的监狱,一路上他像导游一样作着讲解,还紧紧牵着我的手。他的朋友调侃说:“怎么,害怕把女儿弄丢啊!”当来到他住的那间房子时,我忍不住就流泪了,父亲在那里度过了整整9年26天,该遭了多大的罪啊!父亲说,可以忘记痛苦,但是不能忘记历史。

2005年3月我再次赴台探亲。张阿姨平时除了照顾父亲,还有其他工作要做,有的时候到大陆谈出版事宜,有时还会到各国参加会议,我此次赴台就是和父亲作伴的。父亲经常腿疼,我想,一定是腿部血液不流通造成的,就下山买了个大盆,每天帮他泡脚、洗脚。父亲还风趣地说:“女儿千里来给爸洗脚,舒服! ”

2006年底,我第五次赴台,一是照顾住院的父亲,二是帮助张阿姨整理父亲赠送大陆的手稿。父亲出院后,总感觉浑身疼痛不舒服,我就给他揉脚,用热毛巾给他擦背,他说这样就舒服多了。他走路已不方便,要坐轮椅,但头脑非常清楚。他总会问:“我怎么会这样?”我劝他,现在是冬天,老人比较难过一些,过了冬天,到春天就好了。他也很有信心,觉得自己可以恢复起来。

我虽然几次赴台探亲,每次只有一个月,但在父亲身边的日子是幸福、温暖的。有一回,我睡在客厅,半夜里,迷迷糊糊感觉身边有人,睁眼一看,是父亲拎着毯子正要给我盖,他担心我睡在那里会冷。身体不舒服了,他会拿药、倒水,并一再叮嘱我说:“哪里不舒服要讲,我们去看医生,不要怕花钱。”我说:“我已是当祖母的人了,不用您操心。”父亲说:“你一百岁了也还是我的女儿。”晚饭后,我们有时会在走廊里散步。此时,他最愿意让邻居看到,因为一句“柏老,女儿陪您散步呢”能让他自豪半天。

父亲会讲很多故事,借事喻理:希望我要像母亲一样,做个有“厚度”的人,学会“尊重”“包容”。父亲希望我们,“有力量帮助别人时,就尽我们的力量帮助人,尤其是比我们更苦的人”;希望我们“不要懒惰,不荒废光阴 ”……他身体力行,《中国人史纲》《历史年鉴表》《帝王亲王皇后公主世袭录》三部巨作,就是他在狱中写成,是在火炉般的斗室中,或蹲在墙角,或坐在地上,膝上放着用报纸糊成的纸板,和着汗水,一字一泪写成的。

我的父亲跟一般老人一样,真心希望孩子们都在他跟前。每次走的时候他都会问,下次什么时候来?我们和父亲在一起的时间实在太少,我想说的是,不管我们离父亲多远,我们心里永远惦记着他。之后多次想赴台照顾父亲,但都未能成行。

孝心未尽 父亲离世

2008年2月24日,父亲因肺炎、呼吸衰竭多次进出加护病房,4月12日转入普通病房,以氧气和呼吸辅助器治疗。住院期间,父亲的朋友们多次探望,给予了很多关怀和帮助。

得到父亲病危的消息,我心急如焚。在西安市台办和朋友的帮助下,很快办好签证,我和儿子晋阳一起于23日深夜到达台北。第二天一早我们就到了台北新店耕莘医院探望父亲。

我们轻轻走到父亲床前,只见他双眼紧闭。我伏在他胸前,轻轻说了声:“爸,我是毛毛。”父亲顿时睁开眼睛,看着我,然后就用手拉氧气罩。张阿姨和护工立刻上前阻止,说不可以拿掉。晋阳上前说:“姥爷,我们来看您了。”父亲紧紧抓住晋阳的手,想说话,但说不出来。

这几天在台湾的两个弟弟本城、本垣,还有专程从澳洲回来的小妹佳佳,我们轮流陪伴在父亲身边。父亲不能进食,全靠胃管输入营养液,但是大脑始终是清醒的,他会用点头或摇头和我们交流。有时他比划着要纸和笔,可写出来的字,我们辨认困难。

28日这一天,父亲状况突然好了很多,我们真希望奇迹出现。这一晚我不想离开,要求留下来陪父亲,但未如愿。这也成了我终生的悔恨和遗憾。

29日凌晨1点12分,抢救无效,父亲停止了呼吸。此时,小妹佳佳才回澳洲,姐姐冬冬正在河南办理赴台手续。我们和本城夫妇、本垣夫妇同时立即赶往医院,看到躺在病床上长眠的父亲,我们扑上去放声大哭,喊着:“爸爸!爸爸!”任何悲号和呼救,都无法唤醒他,我们的父亲就这样走了,这次是永远离开我们,不再归来。

5月14日下午,在台湾基督长老教会济南教会堂举行追思会。教堂300个座位座无虚席。

苏进强先生致悼辞,高度评价了父亲的一生,也赞扬了张阿姨对父亲的照顾和包容。最后苏先生说:“在柏老书中不断出现的柏老的儿女们,您们也承受时代的苦难,因此没有得到完全的父爱,但也因您们的缺憾,而让全球华人得到完整的‘柏杨’,委屈了您们,也感谢您们!”大弟弟本城代表家人向关心、爱护、支持父亲的朋友们表示感谢。

遵循父亲生前遗愿,骨灰撒在绿岛附近的海面上。绿岛,是台湾台东县往东18海里的一个小岛,父亲失去自由的9年零26天的日子,就是在那里度过的,他对那里怀有复杂的心情。

5月17日,我们坐船前往绿岛海域。那天风浪很大,我们一边哭泣,一边将父亲的骨灰撒向大海,悲恸地看着父亲逐渐消失在茫茫大海里,父亲和绿岛附近浩瀚的大海融为一体,与天地合一了。

落叶归根 安息中原

父亲去世时,中国现代文学馆副馆长、父亲生前老朋友周明老师专程从北京赶到台北送父亲最后一程。当时他提议,是否可以保留部分骨灰,让父亲回家乡。他说,父亲赠予文学馆的手迹“回大陆真好”几字还历历在目,魂归故里,柏老会同意的。我们家人认同了周老师的提议,由我和儿子护送父亲的一小部分骨灰回到西安。

周老师原意将父亲骨灰安葬在陕西或北京,我和家人经过考察,感觉在陕西的地址不适合,只有北京一条路了。要在北京买墓地,谈何容易,周老师也一直在努力, 但都没有合适的地方。

父亲骨灰存放在我家两年有余。在这两年里,我陪伴着他,是我们父女相处最长的日子。每逢清明节、寒衣节及忌日,他的生前好友及我们的朋友都会来祭拜。香蕉、木瓜、点心、可口可乐,还有一杯红酒和鲜花,这就是祭品,以此表达我们的思念。我也知道,故人应该入土为安,然而,女儿我心有余而力不足啊!

2016年4月27日,本文作者与郭本城、郭素萍来到郑州福寿园,为父亲柏杨扫墓

2010年6月事情有了转机。周老师联络到了河南省文联副主席、文学院院长郑彦英先生。经过郑院长多处奔走,多方考察,最终建议将河南新郑龙湖镇福寿园陵园作为父亲骨灰安葬地。我们同意郑院长的提议,也特别感谢他为此所做的努力。

福寿园方领导很重视,吴正宗总经理很快和我们取得联系,研究方案,达成共识。双方经过多次电话、邮件沟通,很快确定了父亲塑像为坐姿,将在总部上海制作完成。7月27日福寿园安排我和姐姐冬冬赴上海确认初稿。又经过反复修改、反复确认,8月6日最后完全确定。

碑文内容是张阿姨和我们商量决定的。碑文字体用老仿宋体,古朴有力度,“柏杨”二字则是用父亲的手写体。

8月3日我和老伴护送父亲骨灰到郑州,暂时安放在福寿园人文纪念馆的“柏杨灵堂”前。

8月30日在上海制作完成的父亲纪念雕像运抵郑州。

9月12日上午先举行骨灰安葬仪式。参加仪式的人很多,当地政府也给予了大力支持。我和姐姐与专程从台湾过来的张阿姨、大弟弟本城一起来到陵园。这天阳光灿烂,园里到处是鲜花、绿草,很温馨。大弟弟本城怀抱父亲的骨灰盒,在我们大家陪同下缓缓走向墓地。

本城将伴着鲜花的父亲骨灰盒,轻轻地安放在早已准备好的石室里,然后盖上黄土,覆上绿草、鲜花,那个“丑陋的中国人”, 我们的父亲,终于安息在故乡的怀抱里了。

河南省委统战部部长、省台办主任、省文联主席及郑州市、新乡市的有关领导,郑彦英副主席,还有专程从北京来的周明老师,都参加了父亲纪念铜像落成揭幕仪式。

父亲坐式铜像高约2米,左手置于膝盖上的一本书上,右手托着下巴若有所思,凝重的神情中透着温柔。朴素而庄重的铜像旁矗立着一块天然石头墓碑,碑文用繁体字书写:“不为君王唱赞歌 只为百姓说人话。”我们认为,这句话浓缩了父亲的铮铮骨气,也表达了他的心声与情怀。

河南福寿园陵园,无陵园之感,它有着浓厚的文化气息,像座大公园。父亲墓地大约有100平方米左右,铜像前是草坪,后面是松柏,旁边还有小桥流水,环境十分优美。

父亲去世两年后,部分骨灰终于入土为安了。父亲能在这样环境里安睡,是他的福气,也是缘分。他大半生颠沛流离,我们没有得到过完整的父爱,但我们不怨他。我们对父亲的爱是真的,永远的……

责任编辑/斯 日