春天的思念

文 高 桦

春天的思念

文高 桦

2005年,金婚时在西山红叶林里

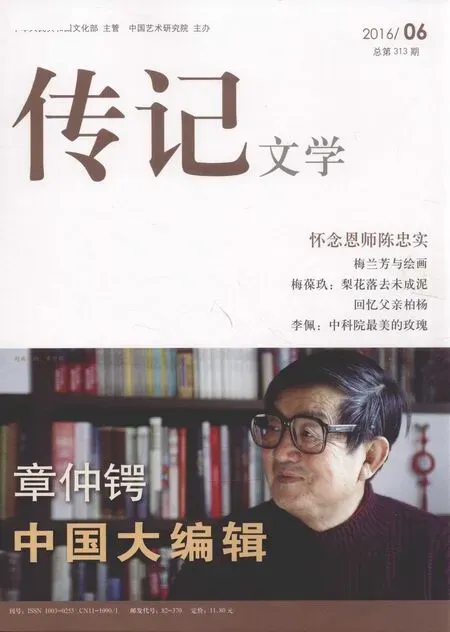

年轻时的章仲锷与高桦

随着清明临近,楼前草地上柳树抽芽、椿树吐绿、榆树钱儿抢先亮相,迎春花、白玉兰都已绽放。可是,面对这春意盎然的景象,我的心情却总也高兴不起来。每年的春天,榆树钱儿最肥美的时候,那长长的枝条上一串串黄黄的翅果,极似小铜钱儿,招来采摘的人们手拿塑料袋或提着小竹篮,扯的扯,捋的捋。那时我和老伴也常在榆树下捋榆钱儿。他个子高,一米八呢。他拽着树枝,我往下捋,一会儿装一袋子。回家后我就不厌其烦地摘那每一小簇花朵底下的黑托儿。平素老伴吃饭就认大米饭(他是湖南人),杂七杂八的不吃,看到我蒸的香气扑鼻的榆钱儿忍不住也想尝尝,他说:“我帮你劳动了,还是要吃点啊……”

记得他走的第二年清明,我和女儿给他扫墓,我手扶墓碑流着眼泪对他说:“老伴,咱家楼前的榆树钱儿一串串的又绿又嫩,看着它,想起你,我再也不捋了,绝不吃它了……”

我的父亲是国民党军官,在我7岁时(1942年)在河南打日本鬼子阵亡。母亲才29岁,带着姐姐和两个弟弟改嫁,我寄住在姥姥家。姥姥家是有钱的大户。我不到10岁时,三个舅舅因为抽大烟,家里破落了。我便成了跑小市卖家饰、上当铺当衣物、到野地里挖野菜的孩子了。卖回的钱或当回的钱称上二斤三合面蒸窝窝头全家吃。

1948年济南战役,姥姥家的房子炸没了,家人失散了,我跟着解放军南下当了一名小战士。在部队,我认识了也是这一年参军的章仲锷,我们很快成了好朋友,一块儿学习,一块儿看书。他参军时是初中生,我参军时小学刚毕业。1952年,我被批准到山西太原北京军区速成中学读书,走前他为我写了好多信封,要我每周给他写信,我写的信他读后改好错别字及不通的句子,再随信寄回给我。三年读书时间两地书装满一纸箱。很可惜,“文革”时造反派抄家全部抄走,当作对我进行“革命大批判”的材料。在校期间,他为了提高我的语文水平,要求我每天写日记、读书笔记。在他细心、热情的帮助下,我的学习成绩每门都是一百分,各种文体活动比赛也都是第一名。我的大照片挂在学校的光荣榜上,同学们都叫我“校花”。那时部队有规定,男同志团以下干部不准恋爱结婚,他是党员、我是团员,拉拉手都不敢。1955年部队实行军衔制,排以上干部可以结婚。这样,1955年12 月30日我们结婚了。好些老同志说:“领导给小高介绍这么多对象,她都不愿意,原来小章牵着她呢……”

我们婚后,有幸福,有快乐,也有坎坷。记得金婚50年时他说:“咱们这50年过来得不易,待60年钻石婚,我们还要庆祝……”没有想到才过了3年,他就把我和孩子们扔下走了。

回想我们共同走过的53年,最初由于章仲锷出身不好,考上了北京大学,却被分配在北京师范学院读书。由于他是在职干部,又是党员,当了班长,本不应他负责的同学犯了错误,却要处分他。我叫他不要在处分决定上签字,他没签。1979年党中央决定销毁冤假错案材料时,他才看到曾被内定为“右派”,还有那份未签名的处分决定书。

1955年,结婚前留影

“文革”期间,他下工厂劳动,患上急性肝炎,住院治疗后,我找了在北京出版社当军代表的老领导姚林,由他推荐调至北京出版社文艺组工作。在工作中,他任劳任怨,积极编稿,大部分人去参加“革命”,他却一年就编了五本学生教材。为此还受到批判,说他低头拉车不看路。

1975年顾工同志写的《大海子孙》,是反映战争时期的纪实性散文集,北京市决定将之作为林彪翻案的重点批判作品。这篇文章是章仲锷编发的,所以对他进行了批评。他不说话,闷在肚子里,结果胃大出血,同宿舍、同院的人都不敢管。那时,女儿才7岁,她哭着在院子里喊:“救命啊!我爸爸吐血了。”可是没有人来帮忙。美术编辑李培戈说:“不管那些了,救命要紧。”背起他便上了医院。到医院抢救时需要手术,失血过多,要输血,可是上哪里去找血呢?我求院领导批点血,只给批了800CC。可是,这点远远不够啊。主治医生孙大夫的丈夫是一个部队团长,她对我们这些部队转业的同志特别有感情,到处帮着找血浆,为此还挨了整。因为仲锷的胃和肝粘连在一起,为保护肝切除胃,孙大夫做了8小时的手术,同时发现他已经早期肝硬化了。手术后,孙大夫对我说:“肝硬化病人即使不转癌也活不过10年。”当时,我被下放在北京印刷二厂劳动,请假在医院照顾章仲锷,两个孩子无人看管。我们不但没人理,还不断有人来到病房谈话,给章仲锷施加压力。有一天顾工同志偷偷来医院看他,被人发现汇报上去。文艺组一位领导立即过来,要了解情况。我把他截在病房外,说:“仲锷刚做了大手术,才醒过来,你们不叫他活,我的两个孩子要爸爸!我要丈夫,我不能当寡妇!求你,放了他吧!” 那位领导还算通人情,没进去,也没向领导汇报。“文革”结束后,我再次见到他时说:“谢谢你让俺老章活到今天……”

为了不使仲锷的病情加重,我四处求方问药,但他的肝还是发展到食道静脉曲张,非常的危险。这时大夫强调防止肝腹水、大出血,再不能抽烟、喝酒,不能吃硬食物。我想方设法给他戒烟,让他吃零食分散注意力。把嗑好的瓜子、剥了皮的花生放在他的书桌上,自那时起凡是带皮的剥皮、有核的去核,鱼也是挑了刺给他吃,多少年都成了习惯。

后来,我听说公安医院有一种叫“转移因子”的针剂,每周一针,30针一个疗程,需自费3元一针。当时他的工资70元,我的是62元,照顾他请假,工厂扣发工资。四口之家怎么过啊?为保他命,咬牙借债也得扛下去。这种针是在大腿根上的静脉打进去,非常疼,每次打针我紧握着他的手,让他咬牙坚持住。

粉碎“四人帮”后,他解放了,心情快乐,精神好,不顾多病的身体开始大干。从《十月》《当代》到作家出版社创办的《文学四季》,以后又到《中国作家》,直到2000年67岁离休后仍然坚持“磨稿”。为支持他的工作,多少年来我从没让他干家务。两个孩子他没换过一块尿布、喂过一次奶。饭做好端给他吃,茶沏好送到书桌上,药放在他手上看着他吃下去,几十年如一日的细心护理,使得他的肝病没有恶化。

2001年,他突然高烧住进协和医院重症监护室,被确诊为肺部大面积感染,同时发现患有严重的冠心病加房颤,转到心内科时,房颤太重,要做电击。我守在他身边,吓得心慌气短,晕倒了,大夫们还得抢救我。

他出院后参加了作代会,工作量丝毫未减,每月仍看稿上百万字。

2007年,他病情加重,住院后在心脏上安了支架,要求半年后装起搏器。可是仲锷一直拖着不去医院,他说:“单位经费困难,住院又要花好几万,再坚持一阵子吧。”第二年我多方求助,筹来35000元,要他去住院装起搏器,他硬是不去,还说:“单位需用钱,先公用吧。”一拖再拖。艾克拜尔主编来家看他,劝他住院。他还坚持把《小说选刊》的第9期30多万字的大样看完,才住进医院,可是起搏器还没装上,不到半月他就走了。

在《十月》《当代》《文学四季》,没有经费的困难,但是《中国作家》却难。他是常务副主编,要千方百计、想方设法减少印刷成本,提高发行量。他听说河北作协自办印厂,他亲自到石家庄请作家陈冲帮忙,印刷成本降低了,他却要每期跑石家庄签字付印,跑了两年。我担心他身体,在北京请人帮助联系了国防大学印刷厂,我陪他去厂里核实了印刷成本后,改定这家印厂,既降低印刷成本,又减少了交通用费,更是减轻了他在路上的奔波。

女儿说:“爸爸是看稿机。”他每天上班8小时看稿,回家除吃饭、睡觉,偶尔看看体育节目,还是看稿。出差、住医院也都要带着稿子看,自己担负的每年三期审稿从没误过。另一副主编出差、外出活动的三期审稿,他也主动承担过来,经常是全年的工作量,从无怨言。工作中出现问题他更是自揽不推。

1969年,与儿子、女儿一家四口合影

1995年,有一天作家赵瑜给他打来电话说:“我在辽宁的马家军训练基地采访,想写写他们……”老章在《当代》时曾参加编审赵瑜的《强国梦》,也是体育题材的报告文学。他非常高兴地表态要赵瑜写好提纲来编辑部面谈。他说:“你去采访吧,要解放思想,甩开膀子抡圆了写。”一年后赵瑜写好初稿交来,他看后认为有些敏感的问题,有风险,当时不能发。放在他的抽屉里,这一放就是快两年。在他将要离休时,马家军的姑娘们在全运会上又获全胜,他认为火候到了,立马请来赵瑜,建议删掉两章敏感的部分,增加一篇获奖的结尾章,全文发表在1998年5月《中国作家》杂志。他与时任办公室主任的何建明组织参加在文化宫举办的书市,并请赵瑜签名售书。当时,我与他都拿着杂志向读者介绍出售。他又亲自与编委们筹划召开作品研讨会,有上百人参加,4小时的会都由他亲自主持。作品登出来后,辽宁方面强力发难,社会争议叠浪而来,种种说法形同水火,薄谷开来写长篇大论攻击老章和《中国作家》杂志,并支持马俊仁打官司,亲自担任代理律师。仲锷立即写文章阐明立场,写道:“我们的良苦用心,欲图报国的拳拳情怀,天人可鉴。”还声言:“我以一个资深编辑的审慎和负责的态度来肯定它的文章价值;一个行将离休的老同志的理性和良知,来判断它的是非;一个老党员的党性来表明我的感情倾向:这是赵瑜最成熟、敲打得最周密结实的作品。对于那些耸人听闻的炒作和流言蜚语、政治上的攻击陷害,是绝对不能接受的……” 为这部作品在社会上出现的有喜有苦的反响,他害了一场大病。

老章一生太辛苦了。日子好过时,他东奔西跑找作家组稿,没白天黑夜地看稿。艰难挨整时,他拖着病体,委曲求全坚持工作。80年代末,他在作家出版社工作时,负责一编室的终审工作,并组建《文学四季》杂志。因为在杂志上发表了张贤亮的小说《习惯死亡》、莫言的小说《十三步》等,被批评为“为痞子文学张目”。1990年的秋末,他在家“学习”“反省”“检讨”了近一年时间后,中国作协党组书记马烽叫他去谈话,恢复工作,调《中国作家》任副主编。

到《中国作家》是在他敬重的冯牧同志领导下,工作顺心,心情好。他说:“我要甩开膀子大干了。”一干就是将近10年。

2000年12月,老章离休了,那年他已67岁。但是,他并没有休息:他为作家们继续看稿,来者不拒。如方敏的《熊猫诗史》、王霞的《家国天下》、孙晶岩的《女监档案》、雨时/如月的《紫雾》、崔威蒿的《村街故事》、国风的《文心夜耕》、于江的《最后一片红叶》等十几部。有的写序,有的写评论,甚至亲自编辑。中国作协陈建功副主席来家看他,带来二十几本著名作家的集子,希望他挑选可以翻译为外文的文章,他用半月时间就完成任务。

他磨稿几十年,著名老作家秦兆阳送他一幅字“磨稿亿万言,常流欢喜泪。休云编者痴,我识其中味。”因此,他把我们的书房取名“磨稿斋”。

2008年9月初,中国作协组织老干部到北戴河休息,我陪他去。在那里遇到了一位过去关系不愉快的人。他想起了当年的委曲,情绪激动,心脏病加重,周身浮肿,于9月20日住进医院,30日报病危,肺部大面积感染,呼吸道衰竭,切了气管,上了呼吸机,合并心衰。抢救中,女儿、女婿眼睁睁地看着监视器,看着大夫护士在抢救心爱的爸爸,他们一刻也不曾离开。这时,监视器信号变成一条直线。大夫、护士手忙脚乱地把家属赶出抢救室。突然,女儿听到爸爸急切的呼唤:“新新,新新。”她急忙跑到抢救室门口,女婿问她:“怎么了?”“老爸叫我呢。”那时他插着管子,昏迷中怎么会叫女儿呢?深夜一点多了,冥冥之中呼唤着自己最深爱的女儿,他离开了,从此我们阴阳两隔。女儿跪在他的身边,最后一次握着他的手,哭诉:“老爸,我知道您最放心不下的是妈妈,请您放心,我一定会守在她身边,加倍地爱她,孝敬她,保护她,您放心吧!”

2008年7月,在江西婺源采风

亲爱的朋友,在这春暖花开的季节,本来是蓬勃温暖的,可我还是掩饰不住内心的伤痛,写写我和老伴的往事。我写这些文字,只是想说说心里话。关于怀念章仲锷的文字已经很多,甚至还为他专门出版了一本纪念文集。我希望我和老章的朋友,都要热爱自己,珍惜生命,因为我们赶上了这个美好的时代。

责任编辑/斯 日