我们共同的巢

——缅怀章仲锷先生

文 方 文

我们共同的巢

——缅怀章仲锷先生

文方 文

2001年秋在内蒙古

在《十月》杂志社任编辑时外出组稿

古老的森林里,一颗大树倒下,会留下一个矗立的虚空,仍然呈现树的模样。鸟儿们仍然会围绕这虚空盘旋,寻找它们昔日的巢。

忆及章仲锷先生,总让我想起法国诗人苏佩维埃尔的上述诗句。曾经,我作为章先生年轻的同事,和各地的文学作者们一道,栖息在章先生这颗富含养分的大树上,彼此交流、相互帮助、共同成长。

我和章仲锷先生不是同时代人,年龄相差30岁。以自己对共和国的了解,和聆听章先生追忆往事,我常常羡慕他阅历之丰富、人生之跌宕,尽管章先生那一代人经历了后世难以想象的磨难。

对于岁月长河,章先生总是津津有味地谈那些有趣的经历,却很少发出埋怨,给我留下深刻印象,也启发了我的人生价值观:人生苦短,一切付出皆有意义,而一切索取都会灰飞烟灭。

斯人已逝,从某个角度,时间不再有意义,往事重叠在一起,变成一些闪烁的亮点,不时给今天的我们带来温暖和光照。

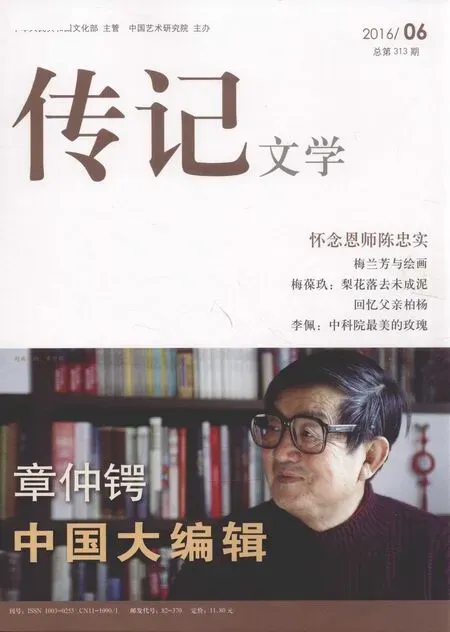

章仲锷先生被誉为京城四大名编之一,是著名的书痴、稿痴,数十年沉浸在书稿文稿中,乐此不疲。

在改革开放的新时期,作家出版社的“当代小说文库”和“文学新星丛书”,成为文学创作的度量衡之一,对当代文学史有里程碑式的引领作用。尤其是后者,如果说“当代小说文库”对于经典文学作品是锦上添花,那么“文学新星丛书”对于当代文学的发展就是雪中送炭,意义非同寻常。

说了半天,回到原旨,上述两套丛书,章仲锷先生是主持编发者之一,是章先生留给中国当代文学的珍贵礼物。

“文学新星丛书”,相继推出莫言、刘索拉、何立伟、张平、马原、洪峰、残雪、刘震云、马未都、池莉、迟子建、徐星、赵玫、格非、余华、杨争光、查建英、阿成、毕淑敏、吕新、北村等一大批当时的文坛新锐,给经历过十年浩劫的中国文学带来强烈冲击和茁壮生命力。虽然我列举的上述作家今天已经成为经典大家,但在当时,作为主持编发者,章仲锷先生不仅要有沧海识珠的慧眼,还必须有极大的热忱、极大的勇气和极大的坚韧,才有可能顶住压力,达成今天的发展。

(左起)崔道怡、张守仁、章仲锷、赵大年在江西安源采访

“文学新星丛书”首发的年代,我还是个在校学生。那时社会舆论主流还在批判“靡靡之音”,女性烫发还会遭致非议,作为对外部世界充满渴求的我来说,“文学新星丛书”迅速成为精神食粮。多少个夜晚,我和同学们在宿舍热议阿城的《棋王》、刘索拉的《你别无选择》、徐星的《无主题变奏》、洪峰的《瀚海》,仿佛一群十二月党人。房间里升腾的香烟的烟雾,激烈的争辩声,对面通红的青春的脸颊,至今难忘。可以说,在电视还未普及,互联网尚遥不可及的年代,文学作品,尤其是“文学新星丛书”,对六零年代的我们来说,就是流着奶与蜜的草场。

大学毕业参加工作后,我和章仲锷先生虽然都在中国作协,却不是一个单位。我在中国作家杂志社,虽然有时在走廊里见到章先生高大的身影,但从未有过交流。我的“发小”杨葵在章先生麾下,经常将章先生挂在嘴边上,让我仿佛有章先生就在身旁的感觉。那时青春年少,无家无业,我和杨葵等“发小”,也是文学的同道人,几乎每天十余个小时都泡在一起,除了睡觉,我们一日三餐形影不离,一起编辑稿子,一起去书店买书,一起在酒桌上高谈阔论。我记忆深刻的是,编稿时遇到树阴、黏糊糊等词汇,杨葵提醒我,章仲锷先生教导不能用“树荫”,而“粘糊糊”是常见错别字。于是,“章仲锷说的”,对于二十岁出头的我们,成了免于查“现汉”的捷径。

1988年与从维熙、石湾合影

还有一个记忆,就是借录像带。当时还没有光盘,也没有VCD机DVD机,在家里看电影,需要用录像机播放录像带,然后连接电视来观看。那时也没有“进口大片”,绝大多数最新外国电影,只能通过民间渠道交换借阅。我读书在北京电影学院,片源自然较丰富,杨葵又是“传话筒”,于是我手里的一些影片录像带令章先生“垂涎”,但即使如此,我和章先生仍是咫尺天涯,从未有过交往。而在我们中间杨葵充当了传接手。记得当时借给章先生看的有费里尼、安东尼奥尼、伯格曼、阿兰·雷乃、塔尔科夫斯基等电影大师的经典影片。我提到此事,是因为现在想起来,章先生不仅是文学编辑大家,还对艺术的其他门类都有广泛兴趣,尤其是最新作品。的确,今天的我已到知天命之年,深深体会到艺术各门类是共通的,取长补短,融会贯通,不断进取,才能永葆艺术的生命力和感染力。

就这样,在拨乱反正、破旧立新的80年代,章仲锷先生一直是我的“影子”引导者,同时我也为我们之间存在的一点点“地下”交集而心中窃喜。

1991年,章仲锷先生调任中国作家杂志社副主编,我们成了低头不见抬头见的同事。

朝夕相处,最初给我的印象却是反差。因为以前在走廊里遇到章先生,似乎总在高谈阔论,且步履矫健,而此刻这个章先生,变成个有些木讷的老头,不苟言笑,说出口的都是编辑工作。后来我知道,我对章先生最初的印象,有两个因素,一个是当时刚刚经历一场“风波”后的疲惫,大家都谨言慎行;一个是章先生的确不善交际,只在相互间熟识后才打开话匣子。好在相互熟识,对于章先生而言是非常容易的事情,除非你自己首先封闭。

章先生外表一副书生模样,内心里却是胸襟坦荡的热忱之士,传统士人的仁智礼义信,在章先生身上尽得传承。

章先生身为中国作家杂志社常务副主编,却没有官架子,对待作者和下属平易近人。

“不记仇”,这是一段趣事。同事郭小林与章先生虽都是“臭棋篓子”,却喜欢在午间休息时鏖战数回合。郭小林下棋认真且执拗,章先生下棋则充分体现编辑作风,不断删改(悔棋)。悔棋作为娱乐无可厚非,但在下象棋这项运动中实在是公认的大忌。我估计章先生此刻若地下有知,也难以领悟这一点,反正章先生完全没有做棋手的天份。年龄相差十余岁的二人下棋,原本静默无声,但在其他办公室休息的我们,经常听到郭小林高声斥责不许悔棋的声音,然后是掀翻棋盘的声音,然后是郭小林一脸怒容,章先生满脸堆笑。我说的“堆笑”,是一种别人很难模仿的表情,既有歉意,也有得意。奇怪的是,这二位“臭棋篓子”,数年如一日,每天休息时间必下棋,每次下棋必以掀棋盘收场,结果呢,人家二位第二天照旧,而且从未因此影响工作,更别说同事关系了。

章先生能够从大量稿件中发现新人、推出新人的慧眼,在文学界被交相赞誉。不过我认为这本是编辑的天职,最多是优秀编辑与平庸编辑的分野。我们的时代是不断进步发展的,而发展从未一帆风顺。编辑工作中的坚韧,为了追求文学事业的真善美,能够顶住压力,甚至将仕途置之度外,才是编辑的高风亮节,非一般人所能做到,尤其是在坚持中做到。

《马家军调查》,就是我目睹的章仲锷先生编辑生涯的一个转捩点。这部作品的内容大家应该都有了解,我不再赘言。这部作品几经辗转,落到中国作家杂志社。由于涉及当时在中国尚未解禁的敏感话题,其他杂志社的态度都是不予发表。章仲锷先生与杂志社领导层在阅读完稿件后取得一致意见——删除部分章节后发表。作者赵瑜是体育运动员出身,血气方刚,起初坚决不同意删除部分章节。章先生身为“四大名编”的资历、阅历、热忱和坦诚打动了赵瑜。尽管《马家军调查》发表时删除了最敏感的章节,刊物发行后仍然引起轩然大波,甚至惊动高层。在主编负责制的期刊界,章仲锷先生肩负的压力之大,旁观者很难体会。而这种压力,相对于将这篇作品退稿的其他杂志社,可以说,压力是章仲锷先生“自找”的。可是,了解章先生为人和文学理念的朋友和同事们都知道,对于这种“自找”的压力,章先生当仁不让。也正因为文学事业有章先生这样当仁不让的一代编辑家们,我们的文学才可能推陈出新,才可能贴近生活,才可能弘扬真善美,鞭笞假恶丑,如亚里士多德在《诗学》中所言,对广大读者确立正能量价值观发挥启迪和升华作用。

章仲锷先生对自己毕生从事的编辑工作,可以说达到痴迷的程度。从《中国作家》常务副主编岗位退休后,章先生得知编辑部外校出现空档,主动提出承揽外校程序,且不要报酬。每月出刊不能耽搁,急于找到高水平外校的杂志社暂时同意由赋闲的章先生负责一期。谁也没想到,章先生这一干就是数年,直到他因为视力和年龄原因被迫放弃。

那几年,在我的记忆里是《中国作家》编校质量最高的时期。章先生送回来的校样,成为编辑工作的范本,许多年轻编辑从中获益一生。对我更是如此。

章先生对于作者们的热忱和栽培,肯定会有获益者撰文感恩。但我仍然要说,在章先生数十年编辑生涯中,不仅发掘了大批优秀文学作品,还造就和改变了大批文学作者的人生。这种造就和改变,让中国当代文学史增添了新的章节,让众多具体获益者终生缅怀和感恩。

人活一世,与宇宙亿万年演变相比,只是一刹那、一瞬间。肉体必定湮灭,我相信精神永存。我们的记忆里,所有不朽的逝者,都是光亮,有些如灯塔,有些如篝火,有些仅仅是萤火虫的荧光,但即使是荧光,仍然是光,足以照亮和温暖我们。

仿佛古老森林里的一棵大树,我们都曾在这棵大树上栖息。如今大树倒下,但我们仍会相聚,围绕着仍然矗立的颤抖的虚空盘旋,寻找昔日的我们共同的巢。

责任编辑/斯 日