高校学报编辑胜任特征模型的构建:一项实证研究

江 波 罗雯瑶 刘景芝(《苏州大学学报》编辑部,苏州,215006)(苏州大学教育学院,苏州,215123)

高校学报编辑胜任特征模型的构建:一项实证研究

江波罗雯瑶刘景芝

(《苏州大学学报》编辑部,苏州,215006)(苏州大学教育学院,苏州,215123)

综合运用行为事件访谈法、问卷调查法和专家评定法,对全国202位学报编辑展开调查,经过探索性因素分析,构建高校学报编辑胜任特征模型。研究结果表明:高校学报编辑胜任特征模型由学术素养、人际技能、编辑技能、学习发展、责任心、服务意识、创新性7个要素构成。这一模型凸显高校学报编辑工作的时代需求和职业特点。高校学报编辑胜任特征模型可用于学报编辑的选拔、培训、职业生涯管理等人力资源管理工作。

高校学报编辑胜任特征模型人力资源管理

1 引 言

高水平的高校学报,需要打造一支既有较高学术水准又能够适应信息化、市场化出版环境,呈现多样性、多层次人才结构,发挥个人特点和专长的高素质编辑团队。发现和培养优秀编辑人才,是高校学报提高质量、增强竞争力的必然要求和重要途径。发现和培养优秀编辑人才,首先要明确高校学报编辑的胜任特征,构建科学、高效的测评体系——胜任特征模型。

胜任特征(competence/competency)是一种“能将某一工作(或组织、文化)中表现优异者与表现平平者区分开来的个体潜在的、深层次特征,它可以是动机、特质、自我形象、态度或价值观,抑或是某领域的知识、认知和行为技能”[1]。胜任特征模型(competencymodel)是针对特定职位表现优异要求组合起来的胜任特征结构,可以区分并找出导致业绩差异的关键因素。在期刊编辑胜任特征研究方面,梁艳珍指出学术期刊编辑的胜任特征包含认知能力、设计能力、传播能力、组织能力、交流能力五个方面并提出了相应的提升策略[2]。李军从基准性胜任特征和鉴别性胜任特征两个层面总结期刊编辑应具有的知识、能力、动机、个性、自我形象、社会角色、态度[3]。陈斌[4]、王健东[5]、林众等[6]分别运用行为事件访谈、问卷调查法和工作分析构建了科技期刊编辑胜任特征模型。总体而言,该领域研究还处在初步探索阶段,需要更多来自实证研究的支持,也暂时未发现针对学报编辑的胜任特征模型建构。

本研究综合运用行为事件访谈、问卷调查法与专家评定法,构建高校学报编辑胜任特征模型,为高校学报编辑的选拔、培训、职业生涯规划等工作提供参考依据,促进高校学报优秀编辑人才队伍的建设。

2 研究方法与过程

2.1行为事件访谈

根据确立的绩效标准,通过专家提名,在江苏省选取16名高校学报编辑(优秀编辑和普通编辑各8人)进行行为事件访谈,录音并如实转化为访谈记录。人均访谈时间为55.81分钟,平均每份访谈记录9608字。提取全部访谈记录中的关键行为事件,按照自编的《学报编辑胜任特征词典》进行编码,通过对优秀组和普通组编辑的比较,初步确定7个胜任特征要素:信息搜集、协调沟通、建立关系、责任心、公正正直、学习发展、成就导向。

2.2问卷编制

结合行为事件访谈结果、相关文献(本文注释2—6),以及由人力资源专家和资深编辑组成的专家小组讨论,补充了学术素养、编辑加工、创新性3个要素,最终确定10个胜任特征要素作为问卷结构基础。然后就这10个胜任特征要素列举具体的行为特征描述,生成49个项目。再次经过专家小组对题项的反复评议,删改调整,最终形成40个项目的《高校学报编辑胜任特征问卷》用于施测。问卷采用自评方式,以李克特五点量表计分。

2.3数据采集

由于全国各个高校学报编辑部通常规模小,人员数量少,难以一次性采集大量数据。本研究采用两条途径获取调查样本:一是以邮件形式向全国学报会议通讯录及实名学报编辑QQ群中的编辑发出问卷调查,二是利用高校学报研究会会员代表大会,现场对与会代表集中进行施测。由此,共回收问卷220份,其中有效问卷202份,有效率为91.82%。样本结构为:男性占49.0%,女性占51.0%;主编/副主编占29.2%,编辑占70.8%;30岁以下占6.9%,30—40岁占44.1%,40—50岁占35.6%,50岁以上占13.4%。

2.4统计分析

运用SPSS15.0软件对数据进行项目分析和因素分析。

3 研究结果

3.1项目分析

本研究首先对问卷进行项目分析,以删除区分度、效度不高的项目。采用临界比率法,将被试按总分从高到低的顺序进行排列,得分位于前27%的为高分组,得分位于后27%的为低分组,对高低两个组每项得分平均数进行独立样本t检验,发现只有在第39题上,高分组与低分组的差异未达到显著性水平(t=0.962,p>0.5)。随后用相关法,对被试在40个项目上的得分与总分作相关分析,结果表明:除了第39题外,其他项目与总分的相关系数在0.227—0.702之间,都达到了显著性水平。因此,综合两种分析结果,删去第39题。

3.2因素分析

在因素分析之前,运用KMO测度检验、Bartlet’s球形度检验验证因素分析的可能性。结果显示:KMO值为0.909,接近于1,表明变量间共同因素较多;Bartlet’s球形度检验近似卡方值为4412.529,p<0.001,达到显著水平,说明问卷项目间并非独立。综合上述两种指标,说明数据非常适合作因素分析。

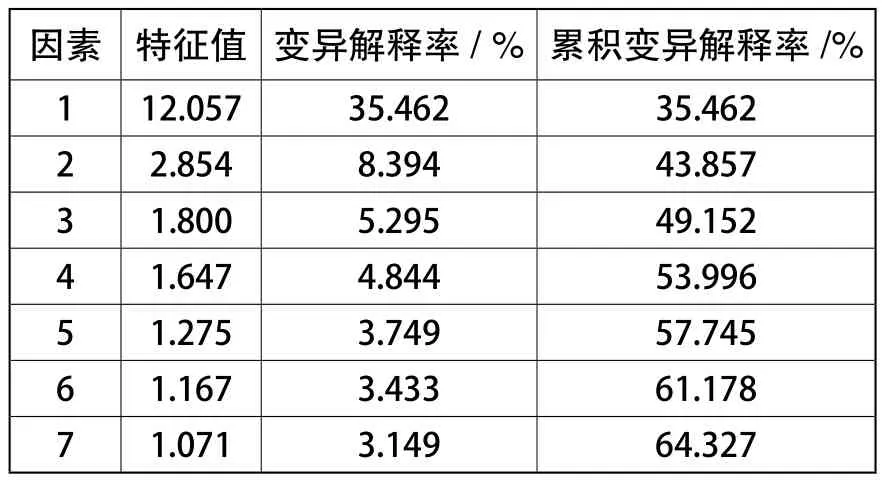

采用主成分分析法进行因素分析,根据特征根大于1的原则确定因子,用Promax法进行斜交旋转,分析在因素抽取过程中每一项目的共同度、因素载荷、变异解释率。经统计,所有题项的共同度在0.537—0.804之间,都大于0.4,达到有效标准。在因素分析中,根据旋转后因素负荷矩阵,删除因素负荷小于0.4,同一题项在两个以上因素上都有负荷且负荷之差小于0.1的题项,提高题项在因素上的聚合性。经过两次因素分析,最终保留32个项目,共提取出7个因素。从这32个项目提取的7个因素,累积贡献率为64.327%,可以解释变量特征大部分的变异。具体各个因素的特征值和贡献率如表1所示。

表1 各因素特征值及累计解释率

根据各个因素所包含的项目,对7个因素进行命名。

因素1包含5个项目,即“我能把握所负责学科的发展动态、趋势”“我能敏锐觉察所负责学科的前沿和重点问题”“我能对稿件的学术水平作出准确的判断”“我经常从事所负责的学科领域的研究”“我紧跟社会热点、学科发展需要挖掘选题”。命名为“学术素养”,指掌握扎实的学科专业知识,对于学科发展具有前瞻性眼光和问题敏感性,能够从事学术引导、评判和研究工作的综合能力。

因素2包含6个项目,即“我和很多作者建立了比较亲密的私人友谊”“我能协调主编、审稿人、作者等各方意见,促成相互理解和支持”“我建立了比较广泛的作者队伍”“工作中我善于换位思考,理解他人”“我主动了解读者、作者的需求、意见和建议”“在矛盾解决中我常起到积极主导作用”。命名为“人际技能”,指建立并维系社交网络,协调处理与他人关系,有效沟通和解决冲突,促成支持与合作的能力。

因素3包含5个项目,即“我熟练掌握编辑工作程序与操作技能”“我能独立解决编辑业务中的难题”“我充分了解语言文字、符号的规范和使用”“我善于运用各种工具搜索所需信息”“我平时非常留意对工作有帮助的信息”。命名为“编辑技能”,指熟练掌握语言文字规范、编辑加工技术和要求,运用各种渠道、方法采集所需信息,完成实际工作任务的能力。

因素4包含6个项目,即“我主动参加培训、会议、课题研究活动”“我将学习与职业发展相结合并制定相应计划”“我能调动各方资源以更好实施选题”“我善于总结工作的经验和不足”“我善于和期刊出版相关单位搞好关系”“我注重建设有特色的栏目”。命名为“学习发展”,指有意识地创造学习工作条件,调动整合相关资源,获取个人和期刊未来发展的机会。

因素5包含5个项目,即“为了完成工作,我不惜牺牲自己的业余时间”“我切实履行工作职责,任劳任怨”“我工作坚持原则,从不利用职务谋取私利”“我认为我的工作对期刊发展非常重要”“我总是希望自己把事情做得更好、更漂亮”。命名为“责任心”,指对自己的工作内容、职责有清晰的认识,认识到工作的重要性并尽心尽力投入工作,乐于为期刊发展奉献自我的态度。

因素6包含3个项目,即“我及时处理读者、作者来信并予以反馈”“作者在稿件处理中遇到困难,我尽力提供支持和帮助”“我对所有来稿一视同仁”。命名为“服务意识”,指在与编辑工作相关的人员交往中,关注他们的需求和利益,以追求其满意为目标,提供热情、周到、主动的服务的意识。

因素7包含2个项目,即“我对新事物充满兴趣”“我喜欢运用新的方法改进工作”。命名为“创新性”,指不受以往经验的束缚,对新事物具有良好接受性,敢于在工作中采取新措施、尝试新方法,以适应新的发展要求的特质。

4 讨 论

4.1高校学报编辑胜任特征模型的结构分析

本研究综合运用行为事件访谈法、专家评定法和问卷调查法,构建高校学报编辑胜任特征模型。这一模型由7个要素构成:学术素养、人际技能、编辑技能、学习发展、责任心、服务意识、创新性。这些胜任特征要素呈现一定的层次性。

在知识技能层面,主要包括学术素养、编辑技能、人际技能、学习发展。学术素养和编辑技能在以往的研究[7]中也常被视为学报编辑最为核心的素质。学术性是高校学报的本质属性,高校学报编辑是学报的生产者[8],从选题策划、组稿审稿到编辑加工,整个编辑出版过程实际上也是参与学术生产与创造的过程,这就要求学报编辑对某一学科专业有比较深入的研究,才能为文章质量提升和有机组合提供附加价值。但与学者不同,编辑还要强调编辑技能上的专业性。当下学报编辑的编辑技能重点凸显在两个方面:一方面,学报编辑工作专业化程度不断增强,编辑校对处于编辑的基本功地位;另一方面在数字化时代,信息的采集加工被视为另一重要技能。

学报是学术研究的交流平台,也就构建起学界同行的社会网络。学报编辑处于网络的核心位置,在作者、审稿专家、编委、主编、读者之间发挥着纽带作用。学报编辑人际交往的广度、深度和关系稳定度,往往决定着学报的运营和传播效力。人际技能正是在这个意义上凸显为学报编辑的胜任特征要素之一。人际技能可分为两个方面:一是建立社交关系的能力,例如是否能够建立较为广泛的作者群;二是在关系维系中的沟通协调能力,特别体现为面对冲突、矛盾的积极态度和技巧性处理。

学习发展是一项面向未来的发展性能力要求,包括编辑的自我发展和编辑针对期刊发展的前瞻性活动。在编辑的自我发展维度上,终身学习是编辑应对不断变化的编辑活动的重要支撑。优秀的学报编辑必须具备关注新知识、新技术的学习意识,以及在结合职业生涯目标的学习目标指引下,采用多种途径和方法学习的行动力。在促进期刊发展的维度上,学报编辑需要表现出对学报办刊方向的引导、开拓能力(比如特色化办刊)和对外界资源(包括人、财、物)的整合能力。这是对学报编辑的更高要求。

在人格特质层面,主要包括责任心、服务意识、创新性。责任心和服务意识是分别立足于任务导向和人际导向的态度、价值观。相比知识、技能,编辑的态度、价值观对工作业绩更具有潜在的作用。具有高度责任心的学报编辑往往有较高的工作热情,在工作上投入更多的精力和时间,乃至为追求更高的整体利益不计较自身的利益得失。在人际活动中,编辑需要将自身定位为服务者,以赢得作者、读者的满意为使命。从传统的职业道德来看,“为他人做嫁衣裳”这句话即是对编辑甘为他人默默奉献精神的注解。从现代意义上说,服务质量是期刊赢得市场的核心竞争力之一,这也对学报编辑提出了新的要求。

创新是高校学报发展的动力源泉,也是学报编辑应具备的内在特质。学报编辑的创新,就是编辑者在学报编辑思维与编辑工作中倾注自已的心血,通过自已的智慧和理性思维不断生成新观念、新学术、新方法的心理过程[9]。

本模型与陈斌、王健东建立的两项科技期刊编辑胜任特征模型相比较,在知识技能层面的胜任特征有较大的一致性,但进行了概括和简化,比如学术素养对应学科专业知识、人际技能包含协调沟通、出版公关等方面的能力,编辑技能对应编辑知识和各项具体能力,在人格特质层面,责任心、创新也取得了一致,但增加了服务取向要素。

4.2在高校学报编辑人力资源管理中的运用

高校学报编辑胜任特征模型可以作为学报编辑胜任特征的测评工具,反映当前学报编辑胜任特征状况,累积基础性数据,并最终运用于改善高校学报编辑人力资源的管理和开发工作。

第一,运用基于学报编辑胜任特征模型的测评,选拔和配置具有胜任特征潜力的学报编辑。将学报编辑胜任特征模型运用于测评,除了针对性地考察学报编辑所需的核心知识与能力,更应聚焦于编辑应具备的内在的、难以改变的人格特质,从而评估未来发展的潜力,实现“人—职”匹配。在对现有编辑人员动态测评的基础上,可以依据考核结果,进行岗位流动,决定职务聘任或晋升,更为开放地选择合适的人选,配置结构合理、优势整合的编辑团队。

第二,基于高校学报编辑胜任特征模型的结构,为学报编辑设计相应的培训方案,对这一职业所需的关键胜任特征进行培养和提升。对学报编辑进行培训的首要工作是通过测评和意见咨询了解编辑目前在胜任特征方面存在的不足,从而有针对性地安排培训内容。从编辑胜任特征要素可以看出,编辑培训内容不仅应当包含编辑学的知识与技能,而且需要涉及编辑的人际技能、自我发展管理、职业态度与价值观等方面。在培训后,还需进行反馈与评估,关注编辑在各项要素上的真实的行为改进程度以及对期刊发展的促进作用。

第三,将高校学报编辑胜任特征模型与职业生涯管理相结合。比照学报编辑胜任特征要素,编辑个人可以挖掘自身的优势与不足,明确职业发展目标以及在不同的职业发展阶段需要开发的能力或素质,从而制定合理的职业生涯发展规划,为实现职业发展目标有意识、有计划地努力。学报编辑部在期刊发展和编辑职业发展上寻求结合点,可以针对不同编辑的胜任特点,设计不同的职业发展路径,长期跟踪编辑胜任特征的变化和发展需要,为编辑提供激励、指导和支持。

5 结 论

关注和提升编辑人员的胜任特征水平,整合编辑团队的人才优势,已成为高校学报加强编辑人力资源管理,获得持续发展的必要条件。本研究综合运用行为事件访谈法、问卷调查法和专家评定法相结合的建模方法,构建高校学报编辑胜任特征模型。高校学报编辑胜任特征模型由7个要素构成,包括学术素养、人际技能、编辑技能、学习发展、责任心、服务意识、创新性。这一模型结合高校学报编辑工作的时代需求和职业特点,不仅包含知识、技能层面的要求,而且突出了学报编辑所需具备的潜在、深层次的态度、价值观、特质。高校学报编辑胜任特征模型在学报编辑的人力资源管理工作中有良好的运用前景。

注释

[1]McclellandDC.Testingforcompetenceratherthanfor“intelligence”[J].AmericanPsychologist,1973(28):1-14

[2]梁艳珍.胜任力视角下的学术期刊编辑素质提升策略[J].湖北文理学院学报,2013(3):86-88

[3]李军.期刊编辑胜任力与人力资源管理[J].编辑之友,2007(4):59-60

[4]陈斌.科技期刊编辑人员胜任力构成要素研究[J].中国科技期刊研究,2009(6):1160-1164

[5]王健东.科技期刊编辑胜任力模型[J].时代报告:学术版,2012(8):214-215

[6]林众,张丽娟,王安琳,等.教育编辑胜任力模型的构建与验证[J].心理与行为研究,2013(4):529-534

[7]努尔波力☒哈那平,沙彦奋.学术功底与文字能力,择其一还是双管齐下:论高校学报编辑的能力要求[J].喀什师范学院学报,2013,34(1):109-112

[8]刘艳.谈高校学报编辑的学术意识[J].东北财经大学学报,2006(3):92-94

[9]王晓英.提高高校学报编辑现代意识的思考[J].湖北社会科学,2011(5):197-198

TheConstructionofCompetencyModelof theUniversityJournalEditor:anEmpiricalStudy

JiangBoLuoWenyaoLiuJingzhi

(EditorialDepartmentofJournalofSoochowUniversity,Suzhou,215006)(SchoolofEducation,Soochow University,Suzhou,215123)

Withtheuseofbehavioraleventinterview,questionnaireandexpertevaluationmethod,thisstudyinvested202universityjournaleditors,andtookanexploratoryfactoranalysistoconstructthe competencymodeloftheuniversityjournaleditor.Theresultsshowthatthecompetencymodelofthe universityjournaleditoriscomposedof7elements:academicquality,interpersonalskills,editingskills,learninganddevelopment,senseofresponsibility,serviceconsciousnessandinnovation.Thismodelreflects thetimesneedsandprofessionalfeaturesoftheuniversityjournaleditors.Thecompetencymodelofthe universityjournaleditorcanbeusedfortheselection,training,andcareermanagementofjournaleditors.

UniversityjournaleditorsCompetencymodelHumanresourcemanagement

G232

A

1009-5853 (2016) 02-0047-04

本文系江苏省期刊协会资助课题“高校学报编辑胜任特征模型构建及职业发展策略研究”(2014JSQKA008)的研究成果。

江波,《苏州大学学报》编辑部副教授,苏州大学教育学院副教授;罗雯瑶(通讯作者),《苏州大学学报》编辑部编辑;刘景芝,苏州大学教育学院2014级硕士生。

2015-10-21)