闽江口以南海域夏季浮游植物群落特征及其与环境因子的关系

戴 红,邱茂福,杨毕铖,戴桂香

(1.中国海洋大学 海洋与大气学院,山东 青岛 266110;2.国家海洋局厦门海洋环境监测中心站,福建 厦门 361008)

闽江口以南海域夏季浮游植物群落特征及其与环境因子的关系

戴红1,2,邱茂福2,杨毕铖2,戴桂香2

(1.中国海洋大学 海洋与大气学院,山东 青岛 266110;2.国家海洋局厦门海洋环境监测中心站,福建 厦门 361008)

对2011—2014年夏季福建省闽江口以南海域浮游植物群落结构特征及其与环境因子的关系进行了分析。结果表明:2011—2014年夏季福建省闽江口以南海域共鉴定出浮游植物4门51属193种,以硅藻为主;年平均浮游植物细胞密度在1.20×105~3.87×105个/dm3之间,浮游植物细胞密度平面分布总体呈由近岸向外海、湾内向湾外逐渐降低的趋势,而多样性指数平面分布却呈与之相反趋势;浮游植物细胞密度与活性硅酸盐、活性磷酸盐、铵盐、硝酸盐和无机氮呈明显正相关;浮游植物对无机氮的吸收主要以铵盐的形式,其次为硝酸盐。

浮游植物;闽江口;群落结构;环境因子

福建省闽江口以南沿海地区主要有福州市(部分)、莆田市、泉州市、厦门市、漳州市;随着经济快速发展,近几年沿海各市对海洋的开发利用程度越来越高,涉海、用海工程建设项目越来越多,海洋经济产业发展迅速的同时伴随着人口数量不断增长,大量的工业、农业、建筑、生活垃圾和废水等富含氮、磷及其他无机盐类物质,被抛弃或排放入海,对近岸海域造成了一定污染。

海洋浮游植物是海洋生态系统中最重要的初级生产者,其群落特征是研究海区其他生态和环境问题的基础[1]。海洋环境变化时,浮游植物群落的种类和丰度能迅速发生改变[2],其种类组成结构被认为是复杂海洋生态系统的自然生物指示剂,能迅速反映环境条件的改变[3]。浮游植物种类和丰度的改变是评估海洋生物地球化学循环的必要环节,反映了人类活动对海岸带生态系统的长期影响[4-5]。在本文研究的区域中自20世纪50年代起至21世纪已有较系统的调查[6-12],其中全面的调查为王雨等于2006年结合福建省908专项开展的对浮游植物的组成与分布的研究[6],距今已8年,海洋环境可能发生了一定的变化,浮游植物种类和数量也可能都发生了一定的变化。本文于2011—2014年共4周年对夏季福建省闽江口以南海域水采、网采浮游植物的群落结构、群落多样性及其与环境因子的关系等进行研究,旨在分析闽江口以南海域生态系统的现状,有助于建立该海域健康安全的生态环境管理机制,对海洋生物资源的可持续发展与利用提供重要的参考。

1 材料和方法

1.1调查时间及分析方法

本研究于2011—2014年每年的8月在福建省闽江口以南布设19个站位(图1),分别开展浮游植物定性定量、水文和化学要素调查。

本文用于浮游植物定性分析的样品为从底至表垂直拖网的混合样,定量分析的样品均为0.5m层水采样,采样量为1 000mL,分析方法和过程除用0.1cm3的计数框计数外均按《海洋监测规范》第7部分:近海污染生态调查和生物监测[13]进行。叶绿素α的测定也按照《海洋监测规范》第7部分[13]进行。浮游植物常见种种名和拉丁名参考《中国海区常见浮游植物物种更名更改初步意见》[14]。

铵盐、硝酸氮盐、亚硝酸氮、活性磷酸盐、活性硅酸盐、溶解氧、化学需氧量和悬浮物的测定按照《海洋监测规范》第4部分:海水分析[15]进行。其中2014年由于采用流动分析法,铵盐、硝酸氮盐、亚硝酸氮、活性磷酸盐、活性硅酸盐的测定按《海洋监测技术规程》第1部分:海水[16]进行。

水温、盐度、pH等环境参数用Multi350i多参数分析仪进行现场测定。

1.2数据处理

浮游植物数量密度以每升出现的个体数(个/dm3)表示。

物种多样性指数采用Shannon-Weaver多样性指数(H')[17],其计算公式为

式中:H'为种类多样性指数;S为样品中的种类总数;Pi为第i种的个体数与总个体数(N)的比值。

优势种的优势度[18]:Y= (ni/N′)×fi

式中,ni为第i种的密度,fi为该种在各站位中出现的频率,N′为总密度。

本文的平面分布图用Arcgis10软件绘制。用于平面分布分析的浮游植物细胞密度数据是以10为底取对数。

2 结果与讨论

2.1物种组成

通过连续4年夏季的调查,初步鉴定浮游植物4个门51属共193种(包括变种和未定种),其中硅藻门39属160种为主要门类,占总种数的83%;甲藻门10属30种为第二主要门类,占总种数的16%;蓝藻门1属1种;金藻门1属2种(含变种)。

2011年航次共鉴定出浮游植物4门42属131种,其中硅藻33属111种,甲藻7属18种,蓝藻1属1种,金藻1属1种。在各个调查站,硅藻占物种数量的25.0%~100.0%,平均为83.2%,占细胞密度的33.3%~100.0%,平均为89.1%;甲藻占物种数量的0%~75.0%,平均为16.8%,占细胞密度的0%~66.7%,平均为10.9%。主要优势种有中肋骨条藻(Skeletonema costatum)、旋链角毛藻(Chaetoceros curvisetus)、柔弱几内亚藻(Guinardia delicatula)和柔弱伪菱形藻(Pseudo-nitzschia delicatissima)等(表1)。

2012年航次共鉴定出浮游植物2门40属110种,其中硅藻34属97种,甲藻6属13种。在各个调查站,硅藻占物种数量的66.7%~100.0%,平均为89.4%,占细胞密度的47.8%~100.0%,平均为93.4%;甲藻占物种数量的0%~33.3%,平均为10.6%,占细胞密度的0%~52.2%,平均为6.6%。主要优势种有旋链角毛藻、中肋骨条藻、斯氏几内亚藻(Guinardia striata)和柔弱几内亚藻等。

2013年航次共鉴定出浮游植物3门50属104种,其中硅藻39属85种,甲藻10属18种,金藻1属1种。在各个调查站,硅藻占物种数量的66.7%~100.0%,平均为89.5%,占细胞密度的55.9%~100.0%,平均为94.4%;甲藻占物种数量的0%~33.3%,平均为10.5%,占细胞密度的0%~44.1%,平均为5.6%。主要优势种有中肋骨条藻、旋链角毛藻、菱形海线藻(Thalassionema nitzschioides)和柔弱伪菱形藻等。

2014年航次共鉴定出浮游植物3门44属101种,其中硅藻36属86种,甲藻7属14种,金藻1属1种。在各个调查站,硅藻占物种数量的50.0%~100.0%,平均为86.6%,占细胞密度的72.0%~100.0%,平均为94.9%;甲藻占物种数量的0%~50.0%,平均为13.4%,占细胞密度的0%~28.0%,平均为5.1%。主要优势种有中肋骨条藻、丹麦细柱藻(Leptocylindrus danicus)和旋链角毛藻等。

浮游植物物种数量在2011—2014年变化幅度不大,以2011年最高,2014年最低。硅藻在物种丰富度上占据优势,甲藻也是调查水域重要的浮游植物类群。根据浮游植物的分布特点和生态性质,以及金德祥等研究成果[19-20],可分为三大类群,主要为广布种,其次为暖水种,另有少量温带种。广布种有:广温广盐的中肋骨条藻、菱形海线藻、斯氏几内亚藻、派格棍形藻(Bacillaria paxillifera)、扁面角毛藻(Chaetoceros comperssus)和梭角藻(Ceratium fusus)等;广温低盐的旋链角毛藻、丹麦细柱藻、冰河拟星杆藻(Asterionellopsis glacialis)、透明辐杆藻(Bacteriastrum hyalinum)和具槽帕拉藻(Paralia sulcata)等;广温高盐的伏氏海线藻(Thalassionema frauenfeldii)和笔尖形根管藻(Rhizosolenia styliformis)。暖水种有:高温低盐的窄隙角毛藻(Chaetoceros affinis)和琼氏圆筛藻(Coscinodiscus jonesianus)等;高温高盐的洛氏角毛藻(Chaetoceros lorenzianus)。温带种有:柔弱几内亚藻和威氏圆筛藻(Coscinodiscus wailesii)等。

与调查海域相关历史研究结果对比[6-12],在种类上均是以广布种为主,其次为暖水种。分析其原因应是由于调查海域有闽江、九龙江等众多河流,各湾内盐度较低,这从一方面决定了浮游植物的主要种类为广盐或低盐种;暖水种应是随台湾暖流北上而分布所在海域。值得一提的是本次调查仅有的一种金藻与王雨等人[6]调查结果一样是六等刺硅鞭藻(Dictyocha speculum),不同的是广布种柔弱伪菱形藻虽然也是优势种但并非最主要的优势种,取而代之的是广温广盐种中肋骨条藻和广温低盐种旋链角毛藻,该结果与肖莹[9]的调查结果一致,这可能与台湾暖流的强弱有关。

表1 2011—2014年闽江口以南海域水采浮游植物优势种

续表1

2.2细胞密度的平面分布

2011年,调查区各站浮游植物细胞密度介于3.67×103~3.82×105个/dm3之间,平均为1.20×105个/dm3,浮游植物的密集区位于厦门湾、围头湾和兴化湾(图2)。细胞密度的峰值出现在围头湾口的09#,旋链角毛藻是主要的优势种,其密度比例为40.1%。硅藻的细胞密度介于1.22×103~3.79×105个/dm3之间,平均值为1.16×105个/dm3。甲藻的细胞密度介于0~1.89×104个/dm3,平均值4.55×103个/dm3,以锥状斯克里普藻(Scrippsiella trochoidea)和塔玛亚历山大藻(Alexandrium tamarense)为主。

2012年,调查区各站浮游植物细胞密度介于1.13×103~9.60×105个/dm3之间,平均为1.84×105个/dm3,浮游植物的密集区位于兴化湾和湄州湾口。细胞密度的峰值出现在湄州湾口的06#,旋链角毛藻是主要的优势种,其密度比例为41.7%。硅藻的细胞密度介于7.50×102~9.00×105个/dm3之间,平均值为1.83×105个/dm3。甲藻的细胞密度介于0~4.09×103个/dm3之间,平均值8.02×102个/dm3,以海洋原甲藻(Prorocentrum micans)和锥状斯克里普藻为主。

2013年,调查区各站浮游植物细胞密度介于1.55×104~2.41×106个/dm3之间,平均为3.87×105个/dm3,浮游植物的密集区位于兴化湾顶、湄州湾顶、厦门湾顶和泉州湾。细胞密度的峰值出现在泉州湾口的07#,中肋骨条藻是主要的优势种,其密度比例为49.5%。硅藻的细胞密度介于1.25×104~2.39×106个/dm3之间,平均值为3.83×105个/dm3。甲藻的细胞密度介于0~1.80×104个/dm3之间,平均值4.03×103个/dm3,以锥状斯克里普藻和海洋原甲藻为主。

2014年,调查区各站浮游植物细胞密度介于1.80×103~1.64×106个/dm3之间,平均为2.48×105个/dm3,浮游植物的密集区位于海坛岛附近、湄州湾和厦门湾顶。细胞密度的峰值出现在厦门湾的14#,菱形藻(Nitzschiasp.)是主要的优势种,其密度比例为96.5%。硅藻的细胞密度介于1.40×103~1.64×106个/dm3之间,平均值为2.46×105个/dm3。甲藻的细胞密度介于0~8.12×103个/dm3之间,平均值1.72×103个/dm3,以叉状角藻(Ceratium furca)和锥状斯克里普藻为主。

2011—2014年年平均浮游植物细胞密度均在1.20×105~3.87×105个/dm3之间,变化幅度不大,以2013年最高,2011年最低。浮游植物细胞密度平面分布总体呈由近岸向外海、湾内向湾外逐渐降低的趋势。以往的研究表明,在近岸海湾内,浮游植物空间分布易受到海水的运动和水体中营养盐浓度的影响[21-23]。湾内及近岸受陆源径流和排污口的影响,营养盐浓度较高,因此浮游植物细胞密度在湾内及近岸较高。外海流速较大,水交换能力强,且受到陆源营养盐的影响小,水环境不稳定及营养盐浓度较低,因此浮游植物细胞密度在外海较低。这与王雨等[6]研究一致。硅藻是调查区的优势群体,其平面分布与总细胞密度的平面分布相似。四年中甲藻细胞密度较低,平均密度以2011年最高,2012年最低。

2.3优势种的时空分布

2.3.1中肋骨条藻

各年份浮游植物优势种见表1。中肋骨条藻在4年中都具有较高的优势度,为第一优势种,为广温广盐种类,生长适盐范围为20~30,适温范围为24~28℃。常出现于河口区盐度较低的水域,可作为“三废污染”的指示种[24]。2011年中肋骨条藻的细胞密度平均值为4.29×104个/dm3,密集区位于厦门湾和兴化湾,各站的检出频率为81%,仅较外海的01#、08#和15#站未检出。2012年的平均值为5.56×104个/dm3,密集区位于兴化湾、厦门湾和平海湾口,各站的检出频率为61%。2013年的平均值为2.47×105个/dm3,密集区位于厦门湾和泉州湾口,各站的检出频率为94%,仅围头湾外的09#站未检出。2014年的平均值为9.31×104个/dm3,密集区位于平海湾口,各站的检出频率为50%。中肋骨条藻细胞密度以2013年最高,2011年最低,以近岸密度较高,外海密度较低或未检出,这与其适宜生长环境相符。

2.3.2旋链角毛藻

本种在4年的调查中也具有较高的优势度,为第二优势种,为广温性沿岸种类。2011年旋链角毛藻的细胞密度平均值为2.38×104个/dm3,密集区位于围头湾口,各站的检出频率为69%。2012年的平均值为6.75×104个/dm3,密集区位于湄州湾口和厦门湾,各站的检出频率为56%。2013年的平均值为4.37×104个/dm3,密集区位于泉州湾口和东山湾,各站的检出频率为56%。2014年的平均值为1.33×104个/dm3,密集区位于湄州湾口和厦门湾,各站的检出频率为78%,仅厦门湾的11#站以及较外海的01#、08#和15#站未检出。旋链角毛藻细胞密度以2012年最高,2014年最低,以近岸密度较高,外海密度较低或未检出,这与其为广温性沿岸种类相符。

2.3.3柔弱几内亚藻

本种是2011年和2012年的优势种,为沿岸温带性种类。2011年的细胞密度平均值为4.41×103个/dm3,密集区位于镇海角和围头湾口,各站的检出频率为63%。2012年的平均值为7.72×103个/dm3,密集区位于湄州湾口,各站的检出频率为50%。

2.3.4柔弱伪菱形藻

本种为海产,分布广,是2011年和2013年的优势种,2011年的细胞密度平均值为5.50×103个/dm3,密集区位于镇海角,各站的检出频率为50%。2013年的平均值为1.33×104个/dm3,密集区位于兴化湾。各站的检出频率为39%。

2.3.5斯氏几内亚藻

本种为近岸广温性种类,分布很广,2012年各站的检出频率为56%。2012年的细胞密度平均值为2.16×104个/dm3,密集区位于湄州湾口站。

2.3.6菱形海线藻

本种是2013年另外一种重要的优势物种,分布极广,为世界沿岸性种类,因此在2013年各站的检出率很高,为83%。2013年的细胞密度平均值为1.94×104个/dm3,密集区位于泉州湾口。

2.3.7丹麦细柱藻

本种为沿岸性,分布极广,因此在2014年各站的检出率很高,为89%。2014年的细胞密度平均值为1.25×104个/dm3,密集区位于平海湾口和湄州湾口。

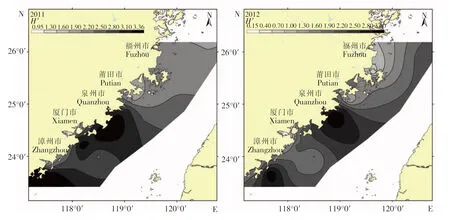

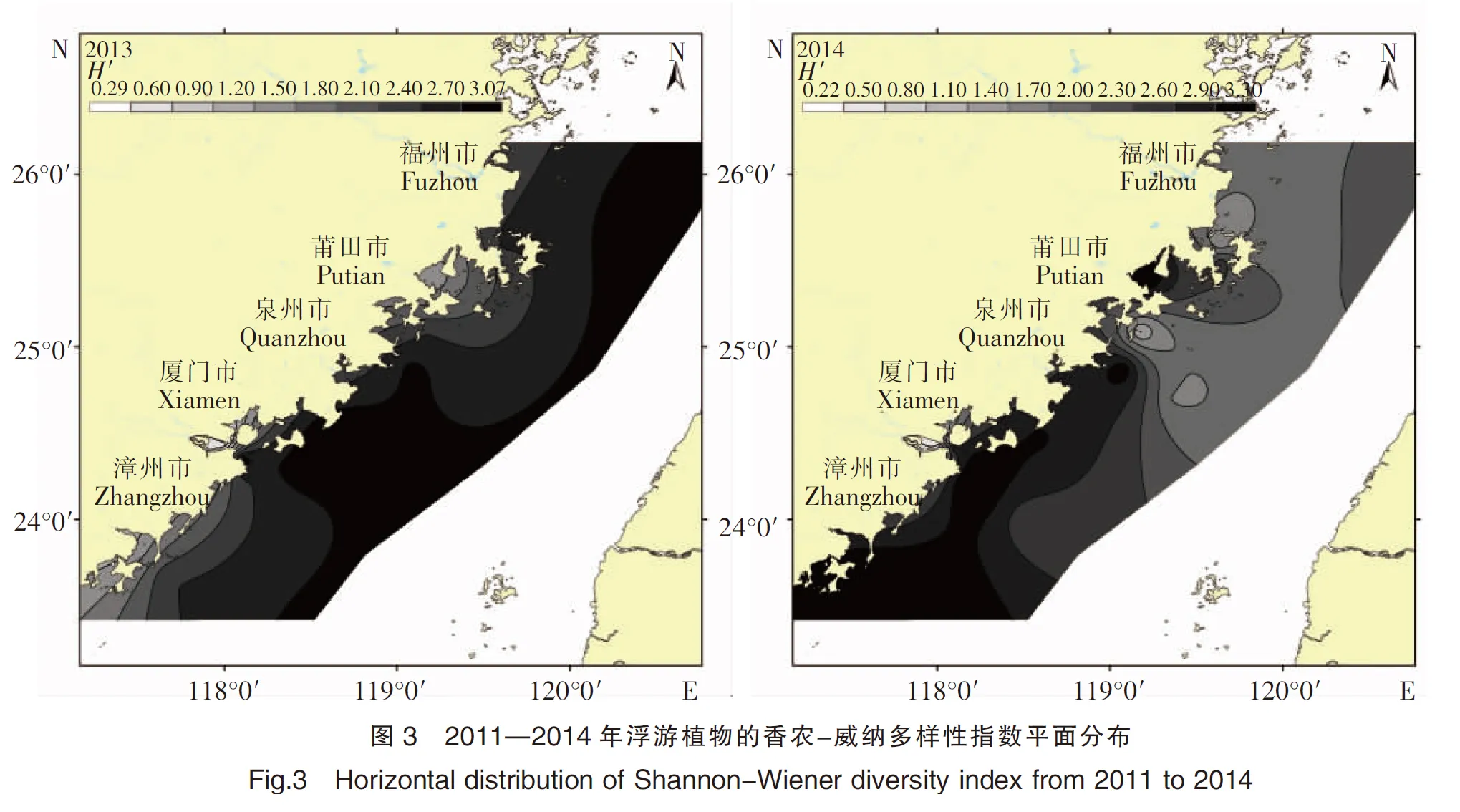

2.4多样性的时空分布

2011—2014年各站浮游植物多样性指数H'范围介于0.15~3.36之间,平均值为2.23。2011年各站多样性指数平均值为2.52,数值小于1的站位仅12#站位,而大于3的站位有07#、09#、14#和17#站位;2012年各站多样性指数平均值为2.04,数值小于1的站位有02#、05#和13#站位,而大于3的站位有07#和18#站位;2013年各站多样性指数平均值为2.18,数值小低于1的站位仅12#站位,而大于3的站位仅09#站位;2014年各站多样性指数平均值为2.46,数值小低于1的站位仅12#站位,而大于3的站位有04#、06#、14#、16#、17#和19#站位。导致多样性指数极低的原因是站位中有出现绝对优势种并且检出的浮游植物种类数较少,而导致多样性指数高的原因是站位中检出浮游植物种类数较多,并且没有出现绝对或者单一的优势种。由此可见,站位种类数、优势种数目和细胞密度对闽江口以南海域浮游植物群落结构的多样性指数影响非常明显。2011—2014年,年平均多样性指数介于2.04~2.52之间,变化不大。由图3可以看出,平面分布总体呈现由近岸向外海、湾内向湾外逐渐升高的趋势,变化趋势正好与浮游植物细胞密度的平面分布相反。2011年多样性指数较高值集中于泉州湾至厦门湾外;2012年较高值集中于泉州湾海域附近;2013年高值集中于外海;2014年较高值集中于兴化湾顶、厦门湾外和东山湾外。

2.5浮游植物与环境因子的关系

浮游植物的生长繁殖除受自身生物学特性影响外,还受到温度、盐度、营养盐等理化因子以及生物因子的影响。因此本文应用“DPS数据处理系统”对夏季水采浮游植物细胞密度与环境因子进行相关性分析,结果见表2。

浮游植物细胞密度与活性硅酸盐、活性磷酸盐、铵盐、硝酸盐和无机氮均呈明显正相关,相关系数分别为0.527、0.538、0.540、0.492、0.510。根据曹宇峰于2002—2006年的调查结果[25],发现闽江口以南局部海域营养化程度日渐升高,富营养化状态已经较为严重。分析其原因应是随着沿海经济的发展,人类活动较多,加上沿海岸线曲折,入海河流较多,沿岸工厂、企业产生的工业、农业和生活污水等未经处理或处理不完全便排放进入大海,而且沿海海水养殖业发达,投放饵料的残饵溶解于海水中或沉降到海底后腐化形成大量的营养物质,此外8月份为丰水期,台风也带来了大量降水,沿岸的陆源污染物被冲刷入海,形成对近岸海域的富营养化现象。营养盐是浮游植物赖以生存的物质基础,当某种营养元素能够得到充足补充时,两者呈正相关关系;当某种营养元素紧缺时,两者呈负相关关系[12]。因此福建省闽江口以南海域夏季浮游植物细胞密度与营养盐呈正相关。这说明浮游植物细胞密度受N、P和Si共同的影响,活性磷酸盐、活性硅酸盐、铵盐、硝酸盐和无机氮的含量制约着浮游植物细胞密度的大小。根据相关系数,本海区夏季浮游植物对无机氮的吸收主要以铵盐的形式,其次为硝酸盐。

浮游植物细胞密度与叶绿素a浓度呈正相关,但不明显。由于浮游植物基本都含有叶绿素a,因此叶绿素a浓度是表征浮游植物密度的重要指标,其与浮游植物细胞密度呈正相关。根据本文的数据叶绿素a浓度与浮游植物细胞密度相关性不明显,这与于海燕等人研究结果一致[26-27],叶绿素a浓度与浮游植物细胞密度二者的正相关关系在浮游植物细胞密度高时,其线性关联才明显表现出来,而本文的调查均是在具有普遍性的非赤潮期,因此二者的相关性不明显。

浮游植物细胞密度与水温、pH、悬浮物、溶解氧和化学需氧量均呈正相关,但相关性不明显。虽然在所有的物理因子中,水温是决定浮游植物生长分布的主导因子,但本调查区域范围较大,调查站点既有沿岸站位又有近海站位,最大温差高达7.6℃,因此其与浮游植物细胞密度呈不明显的正相关。浮游植物通过光合作用吸收CO2产生O2,因此随着浮游植物细胞密度的升高,pH和溶解氧值也均升高,但是本文数据显示它们相关性不明显,应是与沿岸河流的注入有关。河流入海从上游带来了有机质较丰富、pH较低的淡水,这也是悬浮物和化学需氧量与浮游植物密度相关性不明显的原因。

浮游植物细胞密度与盐度呈负相关,相关系数为-0.391个。活性硅酸盐、活性磷酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、铵盐和无机氮与盐度也呈负相关,且相关系数均达到-0.800以上。说明物理过程对闽江口以南海域夏季营养盐的影响很大。闽江口以南海域受闽江、晋江、洛阳江和九龙江径流、陆源入海排污口排污、农业和城市生活污水以及大量降水影响使盐度降低,同时也带来了丰富的营养盐。

活性硅酸盐、活性磷酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、铵盐和无机氮相互之间呈明显正相关,相关系数均高达0.880以上。亚硝酸盐可被氧化为硝酸盐,硝酸盐被浮游植物吸收,而浮游植物死亡或衰老后的大部分有机氮又以铵盐的形式释放出来,铵盐又在亚硝化细菌的作用下转化为亚硝酸盐,海洋氮循环中硝酸盐、亚硝酸盐、铵盐间的相互转化反应,以及夏季闽江口以南丰富的营养盐,使得营养盐相互之间呈明显正相关。

表2 2011—2014年闽江口以南海域浮游植物细胞密度与环境因子的相关性

续表2

3 结论

1)通过连续4年夏季的调查,初步鉴定浮游植物4个门51属共193种,其中硅藻门39属160种为主要门类,占总种数的83%;优势种主要为中肋骨条藻、旋链角毛藻、柔弱几内亚藻、柔弱伪菱形藻、斯氏几内亚藻、菱形海线藻、丹麦细柱藻。

2)该海域夏季浮游植物物种主要为广布种,其次为暖水种,另有少量温带种。

3)2011—2014年夏季年平均浮游植物细胞密度均在1.20×105~3.87×105个/dm3之间,变化幅度不大。平面分布总体呈由近岸向外海、湾内向湾外逐渐降低的趋势。

4)2011—2014年夏季年平均种类多样性指数介于2.04~2.52之间,变化不大。多样性指数平面分布总体呈现由近岸向外海、湾内向湾外逐渐升高的趋势。

5)浮游植物细胞密度与活性硅酸盐、活性磷酸盐、铵盐、硝酸盐和无机氮呈明显正相关,说明调查海区夏季浮游植物细胞密度受N、P和Si共同影响,而浮游植物对无机氮的吸收主要以铵盐的形式,其次为硝酸盐。

6)营养盐与盐度呈明显负相关,相关系数均达到-0.800以上。说明物理过程对福建省闽江口以南海域夏季营养盐的影响很大。

7)营养盐相互之间呈明显正相关。

[1]孙军,李冠国,范振刚.海洋生态学[M].北京:高等教育出版社,2004:247-282.

[2]BrogueiraMJ,OliveiraMDOR,CabecadasG.PhytoplanktoncommunitystructuredefinedbykeyenvironmentalvariablesinTagusestuary,Portugal[J].MarineEnvironmentalResearch,2007,64:616-628.

[3]TroccoliGL,Herrera-SilveiraJA,COMNFA.StructuralvariationsofphytoplanktoninthecoastalseasofYucatan,Mexico[J].Hydrobiologia,2004,519:85-102.

[4]HardingLW.Long-termtrendsinthedistributionofphytoplanktoninChesapeakeBay:rolesoflight,nutrientsandstreamflow[J].MarineEcologyProgressSeries,1994,104:267-291.

[5]LonghurstA,SathyendranathS,PlattT,etal.Anestimateofglobalprimaryproductionintheoceanfromsatelliteradiometerdata[J].JournalofPlanktonResearch,1995,17:1245-1271.

[6]王雨,林茂,林更铭.福建沿岸不同海区夏季浮游植物的组成与分布[J],台湾海峡,2009,28(4):496-504.

[7]林金美.福建湄洲湾浮游植物的分布[J],台湾海峡,1991,10(2):122-126.

[8]肖莹.福建长乐牛头湾海区浮游植物生态调查[J],能源与环境,2008,3:127-129.

[9]肖莹.闽江口海域浮游植物群落结构特征[J],福建水产,2013,35(4):258-263.

[10]许翠娅.泉州湾春、夏季浮游植物的生态特征[J],福建水产,2001,25(4):64-69.

[11]林金美.泉州湾浮游植物的分布[J],福建水产,1990,7(14):7-14.

[12]林更铭,杨清良,林金美.厦门岛周围海域浮游植物与环境因子的关系[J].海洋通报,1993,12(6):40-45.

[13]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.GB/T17378.7-2007海洋监测规范第7部分:近海污染生态调查和生物监测[S].北京:中国标准出版社,2007.

[14]孙军,刘东艳.中国海区常见浮游植物物种名更改初步意见[J].海洋与湖沼,2002,33(3):271-286.

[15]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会.GB/T17378.4-2007 海洋监测规范第4部分:海水分析[S].北京:中国标准出版社,2007.

[16]国家海洋局.HY/T147.1-2013海洋监测技术规程第1部分:海水[S].北京:中国标准出版社,2013.

[17]ShannonCE,WeaverW.Themathematicaltheoryofcommunication[M].UrbanaIL:UniversityofIllinoisPress,1949:125.

[18]孙翠慈,王友绍,孙松,等.大亚湾浮游植物群落特征[J].生态学报,2006,26(12):3948-3958.

[19]金德祥,陈金环,黄凯歌.中国海洋浮游硅藻类[M].上海:上海科学技术出版社,1965:1-230.

[20]金德祥.我国海洋硅藻的地理分布[C]//金德祥.金德祥文集.北京:海洋出版社,1988:225-261.

[21]GaoSQ,LinY′A,JinMM,etal.DistributionofnutrientanditsrelationshipwithanchovyspawninggroundinthesouthernwatersofShandongPeninsula[J].ActaOceanologicaSinica,2003,25(S2):157-166.

[22]WeiQS,ZangJY,WeiXH,etal.ThedistributionofnutrientsandtherelationshipofthemwiththecirculationconditioninthewesternsouthernHuanghaiSeainautumn[J].ActaOceanologicaSinica,2011,33(1):74-81.

[23]LinDY,SunL,LiuZ,etal.Theeffectsofspring-neaptideonthephytoplanktoncommunitydevelopmentintheJiaozhouBay,China[J].ActaOceanologicaSinica,2004,23(4):687-697.

[24]郑重,李少菁,许振祖,等.海洋浮游生物学[M].北京:海洋出版社,1984.

[25]曹宇峰.2002—2006年福建省闽江口以南近岸海域水质状况评价[J].海洋环境科学,2009,28(1):39-42.

[26]于海燕,周斌,胡尊英,等.生物监测中叶绿素a浓度与藻类密度的关联性研究[J].中国环境监测,2009,25(6):40-44.

[27]Rakocevic-NedovicJ,HollertH.Useofchlorophyll-Secchi,diskrelationships,phytoplanktoncommunityandchlorophyll-aastrophicstateindicesofLakeSkadar(Montenegro,Balkan)[J].EnvironmentScienceandPollutionResearch,2005,12 ( 3) :146-l52.

Community characteristics of phytoplankton and relationships with environmental factors in southern part area of Minjiang Estuary in Fujian Province in summer

DAI Hong1,2,QIU Maofu2,YANG Bicheng2,DAI Guixiang2

(1.CollegeofOceanicandAtmosphericSciences,OceanUniversityofChina,Qingdao266110,China;2.XiamenMarineEnvironmentalMonitoringCentralStation,SOA,Xiamen361008,China)

Thepresentstudyreportedonthecommunitystructureofphytoplanktonanditsrelationshiptotheenvironmentfactors,basedonphytoplanktonwatersamplescollectedinsouthernpartareaofMinjiangEstuaryfrom2011to2014insummer.Atotalof193speciesbelongingto51genera(4phyla)ofphytoplanktoninsurveyareawereindentified.Diatomwasthemajorphytoplanktongroup.Theannualaveragecellabundanceofthephytoplanktonvariedfrom1.20×105to3.87×105individual/dm3.Horizontaldistributionofphytoplanktoncellabundanceshowedatrendofdecreasinggraduallyfrominshoretooffshore,innertoouterbay.ButthehorizontaldistributionofphytoplanktonbiodiversityShannon-Wienerdiversityindexwasonthecontraryofthatofphytoplanktoncellabundance.Statisticalanalysisshowedthatthevariationsofphytoplanktoncellabundancewerepositivecorrelatedobviouslywiththeconcentrationsofsilicate,phosphate,ammonia,nitrateandnitrogen.Thephytoplanktongrowthwasmainlylimitedbyammoniaconcentration,andsecondlybythenitrateconcentration.

phytoplankton;MinjiangEstuary;communitystructure;environmentalfactors

2015-08-28

戴红(1978-),女,浙江宁波人,工程师,在读硕士生,主要从事海洋环境监测与环境评价.E-mail:nbdh01@163.com

X834

A

1006-5601(2016)01-0056-11

戴红,邱茂福,杨毕铖,等.闽江口以南海域夏季浮游植物群落特征及其与环境因子的关系[J].渔业研究,2016,38(1):56-66.