子乍弄鸟尊的造型形态构建研究

袁恩培 马可瑞

子乍弄鸟尊的造型形态构建研究

袁恩培马可瑞

现藏于美国弗利尔美术馆的子乍弄鸟尊,是一件代表了中国古代春秋时期中原地区青铜器铸造工艺最高水平的珍贵器物,对于研究器物形制和纹饰有特殊的价值。研究立足于对造型形态构建的分析,运用形态构成学的研究方法,从形态的存在物象到非存在意象,探析子乍弄鸟尊在技术层面和审美文化层面中表现出的构建关系。

子乍弄鸟尊;造型形态;存在物象;非存在意象;

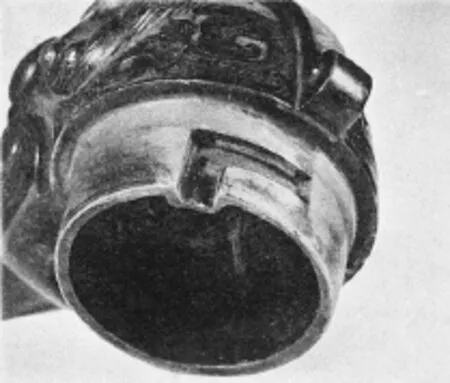

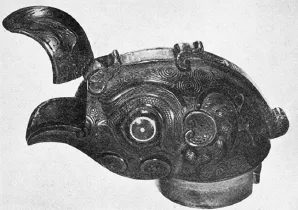

子乍弄鸟尊是我国流失海外的珍贵文物之一。据国宝档案介绍,这件鸟尊通高26.5cm,宽22.8cm。是昂首挺立的鸮鸟造型。形象传神,双目圆睁,头部微昂,双翅合拢,腹部饱满,两足挺立,威风凛凛,鸟啄可以开合,很便于使用。鸟首与鸟身分体,用铜制的卯榫相结合。(如图1)鸟尊下方仅有两只撑用的青铜小兽,支地并不稳固,疑似尾部丢失同样的一只铜兽。鸟首背后有镀金四字“子乍弄鸟”。(如图2)“子”是铸造者的名字,“乍”字读作,是制作的意思,“弄”字则有把玩的意味。铭文阐述了这件鸟尊是被一个名叫子的人铸造出来把玩的,它是专门用于盛酒的酒尊,并非一种礼器。

1.子乍弄鸟尊的形态构建成因究源

子乍弄鸟尊出现在我国的东周时代。东周属于我国历史上社会剧烈变革的时期,由于周王室的衰微、诸侯割据,奴隶制度随之瓦解,同时社会科技生产以及文化艺术事业取得了跨越性的进步。尤其表现在青铜器铸造业上,新兴的铸造工艺创造出了大量富有创意、精密富丽的青铜器型和装饰风格。郭沫若先生在总结殷周青铜器的四个分期时说:“自春秋中叶至战国末年。一切器物呈现出精巧的气象,器制轻便适用而多样化,质薄,形巧。花纹多全身施饰,主要为精细之几何图案,每以现实性的动物为附饰物,一见即觉精巧。”[1]可见春秋时期青铜器迎来了一个新的高潮,充满了浓郁的地方特色和清新之风。子乍弄鸟尊独具匠心的制作工艺和精美绝伦的造型,是这一时期青铜艺术中的佼佼者,堪称国宝。

这个时期出现了关于青铜器制造技术的专著《考工记》。书中对如何才能制作出精湛的器物给出了精辟的总结:“天有时,地有气,材有美,工有巧。合此四者,然后可以为良。材美工巧,然而不良,则不时,不得地气也。”[2]注重天时变化、地气条件对材料产生的影响,再追求材料的美感和工艺的精良。张道一先生在《造物的艺术论》中提出:“每一种科学技术的新创造,不论是新的物质材料的推出或是新的工艺制作的获得,一方面促进了科技的发展,另一方面也为工艺美术输入了新的血液,推动新品种的产生。科学技术与工艺美术在历史的长河中,两者是亦步亦趋地发展着的。科学艺术给工艺美术提供了不同的物质条件和技术条件,工艺美术则为科学技术的新成果塑造相关的形态。”[3]这段话集中体现了造物过程中科技与艺术的统一。

图1

图2

《东周与秦代文明》一书中有对子乍弄鸟尊的描述:“通体浮雕状花纹,有错金‘子乍弄鸟”四字,字体与智君子鉴酷肖。‘子’据《公羊传》宣公六年注,也是大夫之称。此器传出太原,当为晋卿赵氏所作。”[4]一件出土于山西太原晋国正卿赵氏墓的“赵卿墓鸟尊”,与子乍弄鸟尊的规格、功能等特点有许多相似之处,可以推断这两只鸟尊可能是同一时期的产物,是晋卿赵简子或赵襄子自用的酒器。而本文所研究的子乍弄鸟尊为传世品,据说在明清时期,人为地将其清洗,烤热打蜡后经过较长时间的流传保存至今,从而得知此鸟尊为什么会通身漆黑又光洁如新。它不仅是一件精美的工艺美术品,反映着古代工匠们技术上的鬼斧神工,更是古代人民对神灵和祖先的敬仰,表达了人对现实生活的热爱和与自然和谐相处的美好愿望。

2.物态环境因素主导下的鸟尊形态构建规律

材美和工巧,两者相辅相成,人们选择最合适的材料和运用最先进的技术来制造所需要的器物。首先对青铜材料准确的选择和利用是鸟尊造型形态的保障。材料运用具有十分重要的意义,土地产生出材料,材料又决定了器物。然而,材料的优劣,直接关系到器物的实用功能,不适合的材料会影响器物的作用,这是决定性的,如何最佳地使用材料来制造器物是不允许随意进行的,器物之美的一半是材料之美,只有适宜的材料才具备优良的功能,没有良好的材料就就不能产生健全的工艺。[5]《考工记》中记载了六种青铜器中不同的含锡量,称之为“六齐”:“六分其金而锡局一,谓之钟鼎齐……”。[6]说明当时已经可以精确的掌握不同青铜器的含锡铅比例。显然,子乍弄鸟尊的重量感、造型的庄重感、以及通亮的色泽和细密精美的纹饰给人的神秘感,可能就是合金成分比例准确而产生的效果。这对合金配比技术要求很高,金属的硬度和韧度都是追求的目标。技术精湛的匠师们在制作子乍弄鸟尊的过程中,极致地发挥了青铜材料的美感。

此外对材料进行构型和美化牵涉到制作工艺,分铸法技术为这一时期铸造更加精美的青铜器,提供了极为便利的条件。解析鸟尊的加工过程,在浇铸前要先制造出模范,首先要需要挑拣范土,然后是和泥,就可以刻模翻范了。鸟尊的器身与附件要分别单独做成几个部分,比如鸟的双足,身下撑用的小兽都是逐一用两块范先铸成。鸟的头部用两块范单个铸成,身体也是用两块范,再雕刻上鸟尊的纹饰,翻制出外范,阴干之后进行烘烧,用合范法铸成待铸范,再浇铸成型,铜液冷却后,打碎外范,掏出内范,最后再将其修补打磨抛光。鸟尊下方撑用的青铜小兽是与器身焊接在一起的,这可能用到与分铸法相互配合的焊接法来实现,即用熔点较低的锡、铅等金属将器身和附件焊接为一体。

工艺技术为人们带来了富足的物质生活,器物的实用功能随着社会的变革也有所加强。春秋礼崩乐坏,将王室中原来的的“礼器”变成了诸侯各国生产生活享用的器物,纷纷自作用器,各诸侯国的青铜器在当时有着重要地位,成了个人财富的象征。为了满足各诸侯国对奢华生活的需要,增加了青铜器的实用性。[7]子乍弄鸟尊在实用功能上将工程学原理运用得很高明。如将鸟尊倾斜呈倒酒状,上喙自然离心与下喙分离,酒便从鸟嘴中流出。当鸟尊放正时,上喙和下喙即合上(如图3),防尘、防虫的功能增强。制作工艺的进步也促进着器物实用性的发展和实现,为铸造出集实用功能与艺术欣赏于一身的子乍弄鸟尊提供了技术条件。

图3

与铸造工艺的发展相适应,春秋时期的装饰工艺出现的模印法印花工艺,是一种高效率的纹饰成型技术。此工艺的广泛运用,使得的纹饰更精细繁密,规整统一,加工简便。可以用事先制作好的刻有纹饰的陶制范模按照构图要求组合起来在铜器外范设计的位置上拍印而成,可得到连续的花纹,亦即若干组图案。[8]雕刻出器身上所有的纹样,在获得连续的装饰效果的同时又能够节省工时,还能最大限度地发挥母范的作用,同时也便于表现像子乍弄鸟尊这样具有写实性的艺术品。

鸟尊通体满工,纹饰线条粗若笔尖,细如毛发(如图4)。鸟首装饰羽纹、回纹、点纹,形似细绒毛,鸟尊脑后的鬓、颌毛的形状变形,卷如漩涡,圆形的设计给人运动、饱满之感。器身两侧翅膀的位置,进行了极为写实的装饰,双翅饰粗凸的羽毛,刻画清晰,层层排列。帖伏在背部的高浮雕的羽纹分双翅的硬羽和粗壮的尾羽,羽纹的数量多,面积大,在器身整个面积中所占比例较重。在空间中分布排列合理,每组羽纹的轮廓线较粗,总体增强鸟儿的立体感,栩栩如生。鸟尊的翅膀的外围有一条宽带纹,与其他部位区分开来,突出了的翅膀形态。这种纹样在春秋时期青铜器纹饰中比较常见,纹样不但起到区域划分的作用,而且在视觉上也还原了真实的立体效果。鸟尊多数运用的表现形式有圆雕和浮雕,可以从各个角度去欣赏,造型独立,形体明确。将鸟尊刻画得轻巧又富于变化,鸟喙、尾羽、鸟爪,都是那么生动富有情趣。光线投射在鸟尊上形成阴影,可见其以高低浮雕来表达不同层次,纹样雕刻得极其生动准确,真实感很强,与现实中鸟的形态毫无二致(如图5)。此外子乍弄鸟尊后颈部的错金铭文和眼睛刻画,都由错金勾勒装饰,即在铸好的铜器上面镶嵌其他材料做成的丝或片,再用错石在铜器表面磨错以至平整,构成纹饰或文字。青铜器上使用错金增强了文饰的瑰丽优美感,使纹饰或文字在器体上表现更清晰鲜明。[9]子乍弄鸟尊嵌入金丝线形成的铭文与青铜在色泽上反差明显,这也是判断子乍弄鸟尊产生于春秋时期的重要依据。总结起来,鸟尊通体纹饰图案之间相互配合的错落有序,形成了生动的造型形态和极强的视觉冲击力,达到了当初设计者和铸造者的设计意图,生动、威严、使人崇拜是鸟尊最终要达到的艺术效果。想要知道其中的玄妙之处,还需要仔细的考察和研究。

图4

图5

3.子乍弄鸟尊非存在意象的构建思想

然而在创造艺术品的过程中,无论是在技术层面,即对原始材料的改造、工艺技术的应用等,还是在审美文化层面,都深深地刻有传统文化的烙印。艺术品毕竟是一种历史文化的物化形态,像子乍弄鸟尊这样具有文化代表性的器物中涵涉了阴阳五行说、“以人为本”“美善相乐”“天人合一”、自然崇拜等许多文化渊源以及“象形”的美学原则。

春秋战国时期诸子百家争鸣中产生了人与自然、人与社会关系的哲学思想,器物制作一改庄重、威严的风格,趋向生动写实,甚至某些器型直接以动物为造型,还原生活中真实鲜活的形象。子乍弄鸟尊就是生活形象的生动再现。器物造型多变且更加活泼轻巧,独具特色又更具实用性和艺术观赏性。

铸造子乍弄鸟尊的过程中,从材料的选择、技术的把握、制作的流程等体现了阴阳哲学思想。阴阳五行说将世间万物分为阴阳两类,认为金、木、水、火、土是人类赖以生存的必不可少的五种最基本的物质资源。这五种物质相互依存、相互制约,共同维持整体相对稳定的状态,又处于不断地运动变化之中。五行成为民生之源,立国之本。当时生产力条件还是比较落后的,自然界对人类的影响极大,人类不得不探索自然变化的规律,努力适应自然,改造自然。于是阴阳五行学说在这样的背景下产生,它囊括了人类生活的自然环境、生活资料和人类认识自然、认识人生的世界观、方法论以及进行艺术创造的方向。[10]它影响着器物的制作活动,成为古代匠师们进行艺术创作的指导思想。

前面提到的《考工记》就是一部反映了阴阳哲学思想的工艺书籍。由此方可知制作一个优秀工艺器物离不开天时、地气、材美、工巧四个重要因素,四者相互构建,才能够制造出完美的器物。重视与自然的和谐相处,强调一种整体的、系统的、互相制约的美,把技艺当作自然的一部分,顺应自然取材要充分利用材料天性。子乍弄鸟尊的表面之所以光滑平整,纹饰这么细致清晰,可能是在其的制作过程中,制器者精确的掌握了含锡铅比例,在青铜合金中加大了铅的成分,同时制作工艺技术的改进也带动着材料的完美发挥,装饰工艺模印法能够使得纹饰更加精细繁密,规整统一。此外据考证制器者为了增强所做的陶范的韧性以及足够高的耐火度,在精心筛选的范土中加入了植物硅酸体和熟料,使陶范不易分层或开裂。还有一个制作过程中很重要的流程就是闷料,将范料放置在一定的温度和潮湿环境中,一段时间后范料不易变形。在材料、技术、制作流程中的一些微妙关系来看,一件优秀的器物汇聚了很多人们对自然规律的发现和改造,人类的造物活动融合了太多的人与自然环境的关系。

另一方面,用器者与子乍弄鸟尊之间使用的方式即功能效用,体现了儒家“以人为本”“美善相乐”以及中国传统鸟文化。首先,“以人为本”思想学说的基础是“仁”,“仁政”则是对人关心及重视,从人的需求角度出发考虑问题。“以人为本”就是要以人的生命、需要、利益发展为本。提倡注重工艺的实用性,工艺技术应服务于社会生活。高蒙河先生就指出在东周时期,中国铜器上表现出了日益生活实用化的趋势,铜器越来越多地进入人们的日常生活领域,开始投射出以人为本的光泽。[11]所以人们在不违背自然规律,遵从自然法则与自然和谐共生的前提下,在制作器物时将用器者的需求和感受放在第一位,朝着满足人的利益方向前进。子乍弄鸟尊鸟体空心,可以盛酒和倒酒,鸟首上尖喙能够活动,鸟尊往下倾斜嘴即张开,鸟尊复位嘴即合上。子乍弄鸟尊非常实用的倒酒功能是为了满足诸侯便利的生活需要。

鸟尊的实用性还体现了儒家“美善相乐”思想,即追求功能与形式的和谐统一,将美与善联系在一起。实用效用和审美之间有着密切的关联,巧与拙的区别在于实用性,判断巧拙美丑的标准是实用功能。可见中国造物文化比较重视器物的使用价值。子乍弄鸟尊运用了工程学原理,可以防尘、防虫,功能效用强大。它的美不仅仅体现在它外显的形态上,更体现在它利用科学原理来达到对实用的追求。工艺要给人带来实在的用处,满足用器者的基本物质需求。实用主义和重功用的工艺思想在古代人们的造物过程中均有体现,也成为制器活动考虑用器活动的第一要素。想必工匠们在制作子乍弄鸟尊的时候首先考虑了它的实用性,在保障其实用性的基础上将装饰美化到位。

然而在满足人基本需要和保证器物实际效用的同时,还要给器物注入文化意义和情感体验,在人与器物之间构建一种文化情感的认同,让观器者感受到器物的文化内涵和人文价值,将器物赋予了鲜活的生命力和人情味。这种精神的关怀也包含着传统美德的表达,人们通过器物来传达对于美好品德的向往和赞颂。子乍弄鸟尊整体是通过鸟的自然形象来表现,这显然与中国的鸟文化有一定的血缘关系。鸟的形态背后有着独特的文化内涵和道德观念,总结下来有“仁”“义”“礼”“智”“信”这个五个方面。鸟的本性是仁爱的,传达人与人之间相亲相爱的道德理想观念,就是中国传统文化中的“仁”;鸟也有知恩图报、义薄云天的品质,体现着一种侠肝义胆、恩山义海、义气震天地的精神内涵,这便是“义”;鸟对人类认识创造礼乐、语言、音乐、文学等知识有很大的帮助,体现着“礼”的内涵;鸟又是一种很灵敏聪慧的动物,机智过人,表达人对“智”的追求;“信”即为人诚实守信,赤诚相待,也是实现“仁”的重要条件,体现在鸟身上就是对主人忠诚守信,一直勤劳的默默奉献。这五个道德观念在器物上化作鸟的形象展现给观者,使得器物能够与观器者进行道德情感上的沟通。

再一方面,器物的本身,包括造型、纹饰等体现着中国文化的基本精神“天人合一”和中国传统美学原则“象形”。首先“天人合一”指人与天地对应一致,人与自然和谐与统一,在儒家看来是“自然的人化”,即拿自然来比喻人事,自然遵从于人事。在美学的观念上,儒家的“自然人化”思想就是认为通过模仿自然来从形态上表达文化内涵和思想感情的一些艺术活动要能够将自然和人的情感思想、道德观念联系起来,并且将儒家对于人和自然之间关系的认识体现在器物上。在这个整体不断变换的世界,却能在器物的形态体现上达到和谐统一的美感,这是中国传统文化中重要的儒家美学特征。《周易》中提出,“天人合一”与器物美学有着不可分割的关系。“天人合一”思想在器物造型上得到了形象的体现,无论是器物的外形还是纹饰都充分采用自然形象,大多数还是动物的形象。子乍弄鸟尊则在器物的外形上采用了动物的形象,这种自然形象也体现着人对自然力量的憧憬和崇拜。器物的制造者试图将人的精神与自然的精神相与为一,人们通过这种“自然的人化”实现人与神的统一。子乍弄鸟尊的设计灵感源于自然,来自自然的形态美给人带来视觉上的享受,再赋予文化意义,鸟的文化内涵又使人得到情感上的共鸣。

前面所说的以“自然”为审美的最高境界,就是中国传统美学原则“象形”。即就是以客观物象为造型的基础。《周易》中也对”象形“进行了理论上诠释,形成了中国古代艺术创作的美学原则:“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”这是一种“观物取象”的创作方式。“象”的产生既是一个认识的过程,同时又是一个创造的过程。子乍弄鸟尊具有很高的艺术审美价值,是因为在它的身上充满了各种源于自然又美过自然的纹饰形态。这里既有写实形象的纹饰,如羽纹、鳞纹和云纹,也有根据自然形象再加以丰富想象的纹饰形态是如夔纹。形象写实的纹饰是由自然界中鸟的羽毛、鱼的鳞片和云的形态,把它们经过抽象化、图案化而形成的,具有很高的美学价值(如图6)。表达的观念是抽象的而纹饰的形象是具体的,这就是立象以尽意。“立象”是为了“尽意”,“尽意”决定了如何“立象”。为了“尽意”则需要对所要模仿的形象加以变形,不能限制于只对现实形象的具体描述。人的思想观念在对自然形态的不断改造中得到升华,以此来促进传统文化与器物的审美形式的相互融合。

图6

4.结语

本文转换视角,突破传统的历史角度研究子乍弄鸟尊,立足于对造型形态构建的分析,运用艺术形态学的研究方法对子乍弄鸟尊的造型形态进行解读,从显性形态到隐性形态,从工艺到文化,通过这两个方面分析子乍弄鸟尊的材料配比、制作技术、文化内涵与实用功能和审美功能之间的构建关系。

通过分析子乍弄鸟尊,一方面能够进一步解析中国古代青铜器的艺术形态,它是物质和精神的结合与表现,启迪当代的设计理念。另一方面子乍弄鸟尊作为流失文物,是中华民族的艺术宝藏和血脉,也代表着国家民族的历史和尊严,所以值得我们去思考它的回归之路,把它追索到祖国的怀抱。

注释:

[1]郭沫若.青铜时代[M].北京:中国人民大学出版社,2005:230.

[2]吴祖慈.艺术形态学[M].上海:上海交通大学出版社,2003:25.

[3]张道一.张道一文集(上卷)[M].合肥:安徽教育出版社,1999:156.

[4]李学勤.东周与秦汉文明[M].上海:上海人民出版社,2007:39.

[5]柳宗悦.工艺文化[M].南宁:广西师范大学出版社,2006:94-95.

[6]马承源.中国青铜器[M].上海:上海古籍出版社,2003:497.

[7]杭间,郭秋慧.中国传统工艺[M].五洲传播出版社,2010:53.

[8]中国文物学会专家委员会.中国青铜器[M].北京:中央编译出版社,2010:127.

[9]中国文物学会专家委员会.中国青铜器[M].北京:中央编译出版社,2010:128-130.

[10]孙长初.中国古代设计艺术思想纶纲[M].重庆:重庆大学出版社,2010:168.

[11]高蒙河.铜器与中国文化[M].上海:汉语大词典出版社,2003:151.

袁恩培重庆大学艺术学院教授

马可瑞重庆大学艺术学院