德国双元制应用型硕士培养机制探究

史秋衡 陈志伟(.厦门大学,福建厦门36005;.哥廷根大学,德国哥廷根37077)

教育学人

德国双元制应用型硕士培养机制探究

史秋衡1陈志伟2

(1.厦门大学,福建厦门361005;2.哥廷根大学,德国哥廷根37077)

自应用科学大学成立之初,德国就一直强调企业研发实践与专业知识相结合对于应用型人才培养的意义,其双元制应用型硕士培养机制就主要以高层次产业需要为基础,以应用研究来引领教学,硕士生学习过程的逻辑顺序为“产—研—学”的螺旋式提升。通过对此机制的基本特征、概念、指导思想、教育目标、课程结构、入学资格和流程、学制体系、课程形式、考试制度、毕业选择和前景等方面的分析,将有助于我国高校正确理解与借鉴德国应用科学大学的本质与作用。

德国;应用科学大学;产研学;双元制;应用型硕士教育

上世纪七十年代,伴随着德国经济的迅速崛起和科技的不断进步,以传统优势产业如手工业为主导的基础经济发展模式,以及以现代工业为支撑的高端产业结构,都对于高超技艺和优质技能型人才的数量和质量提出了相应的高层次产业需要,由此催生了一系列高品质且针对应用技术和科技创新而开展的应用型和技能型产业研究,并希望经由此类研究成果引领且提升德国高端的双元制学习模式的发展方向和教学地位,使得其培养出的人才更加侧重于理论与实践的紧密结合,并充分满足产业发展的迫切需要。因此,德国政府和社会开始愈加关注应用科学大学教育的发展以及对职业精英人才的培养。以此为由,在德国政府的推动下,一些高级专业学校(Hoere Fachschule)和工程师学院(Ingenieurakademie)通过重组和合并实现了升格,形成了新的应用科学大学体制,其主要模式是教学与实践相结合,课堂与企业互为交替,使学生能够在掌握先进的技术知识和理论经验的基础上,有充足的时间和机会深入到企业一线进行实习并参与直接生产,从而在高等教育的层面实现理论与实践相互作用、互为支撑、紧密结合的培养目标。根据德国联邦议会1998年6月通过的《高等教育总法》,该类大学获得了授予国际通行的“学士(Bachelor)”和“硕士(Master)”学位文凭的资格,均受国内外承认和认可。[1]

目前我国仍存在着将德国的应用科学大学性质误读现象,忽视此类应用科学大学在高深技术和科学理论知识培养方面的功能和作用。实际上,此类大学虽然大多没有独立的博士学位授予权,却拥有独立的全日制本科和硕士学位授予权,在教学和科研层面上,几乎等同于德国综合大学的模式和规制。仅从其具有应用型硕士培养资格和能力的角度来看,此类高校在德国整体教育体系中已经属于顶层人才培养机构,其培养的毕业生主要为满足高端产业需要和开展顶层应用创新研究而服务。目前我国对于此类大学的本科生培养机制有着浓厚的研究兴趣和相当数量的研究成果,但对于该类大学所具有的硕士培养功能却鲜有涉及。因此,有必要对此类大学的硕士培养架构,尤其是对高层次人才开展的理论与实践相结合的应用性人才的顶层培养模式进行深入梳理和探究,从而使我国能够从此类独特的硕士人才培养模式中获得借鉴和灵感,进而唤起我国对应用型大学教育地位和作用的重视,健全办学层次和学位授予资格,并推动应用型大学高级学位人才培养途径的更新与改革。

一、双元制应用型硕士培养模式的基本特征和概念

相比于综合大学的学术硕士培养体系,德国应用科学大学在硕士培养方面更为注重实际应用和技能训练,因此主要开设有科技、数理、经济等相关理工类和社会实用类专业,而基本没有人文科或艺术类专业,其培养模式主要分为两种类型,一种为学校主导的教学研究型硕士培养模式,其基本学制为四个学期左右;另一种为双元制应用型硕士培养模式,基本学制一般三个学期左右。[2]虽然两者都具备在校学习和企业研发实践的课程和模块,然而相比于前者主要在校学习,且主要根据学生意愿和具体需要来确定企业实习和实践的时长及模式,后者以应用性和针对性为基本特征,更加注重学生与企业之间的雇佣关系,培养手段更加倾向于实际操作和实践经验的训练和学习,教育和培养的对象其实可以看作是已经和企业签订用工合同的准企业员工,最终目的实际上是为了使这些学生的专业素质和自身技能满足企业对于人才的要求,对企业内部结构和情况,包括企业主要产品、生产工艺、设备操作、市场客户、文化精神、团队发展等都有所了解。因此,该模式在教学大纲、教学计划、学时安排、学习制度等方面更加贴近企业的需要,基本依照企业的实践原则来进行教学,针对性更强,目标更明确。其优势在于学生毕业即就业,而且能够迅速地熟悉企业环境,学为所用,经过短期适应和调整,很多毕业生都最终成为企业核心的技术和研发人员;同时在学期间,学生学习的费用主要由企业承担,政府辅助,而企业还会根据自身的补贴标准和学生层级给予学生每月500-1500欧元不等的实习工资,减轻了经济负担和社会压力。[3]所以,双元制应用型硕士培养模式得到许多德国学生的青睐,也受到德国社会的广泛关注和好评,并延伸到了德国部分职业学校及个别大学的硕士培养体系中,可称之为德国的一种特殊而有效的硕士培养模式,值得我国深入研究和借鉴。因此,本文主要选取此类双元制应用型硕士培养模式进行分析。

双元制教学模式(Duales Studium)本质上是企业与学校共同合作实现对学生进行双管齐下的教育和实践的体制。双元制模式普遍存在于德国的职业教育和高等教育领域,其具体表现为本科阶段学生主要以学生的身份,在应用科学大学里学习和接受与职业有关的专业理论和普通文化知识,同时以学徒的身份在企业内通过技术人员的培训来掌握职业技能和实践经验。而双元制应用型硕士培养模式则对学生的专业理论和实操经验提出更高的要求,需要学生在学业完成后有独立完成科技或工程项目的能力,并且有创新性的思维和意识,能够独立地进行产品创造性和变革性的研发,其本质是将企业与学校、研发技能与理论应用结合起来,以培养既具有较强科学应用素养又具有所需项目革新为目标的应用型创新创业人才。其中,企业作为主导角色,委托学校作为现场实践的重要组成部分对学生进行专业知识应用和项目研发能力的培养。此类双元制应用型硕士培养模式教育的前提条件是学生能够与意向企业签订培养与用工合同,以此为依据来接受企业和学校的双元化实践和教育。

目前双元制教育模式已经成为德国高等职业教育与应用科学大学的核心和重点,其作用不仅为德国培养出知能高、素质强、技能硬的企业必备人才,同时对德国降低失业率、防止结构性失业、增加人民收入、提振经济、科技创新和社会稳定等方面都具有不可估量的重要作用。与此同时,双元制教育模式也是德国“产—研—学”融合教育机制中的最为关键一环,其为产业结构的高层次人才需求和社会发展的应用研究都提供了充分的智力支持和教育保障。

我国已经有许多的专家学者针对此机制开展了丰富多样的分析和对比,然而,该类研究主要集中在双元制教育的基本层面,即本科教育模式上,对双元制应用型硕士培养模式的研究基本为零。在目前我国大力发展应用型高等教育、促进本科院校转型的背景和环境下,有必要针对德国应用科学大学体系中的高层次人才培养模式进行深入探究和借鉴,分析德国“产—研—学”相互结合且完整统一的逻辑模式,以加快我国应用型大学的建设步伐。

由于德国是联邦制国家,联邦政府层面只负责制定教育总法,而高等教育方面的法规则主要是由各州自行制定,个别州对不同类型的高等学校分别立法(如巴登符登堡州),个别州则统一立法(如下萨克森州),因此,德国不同高校的教育管理和具体教学细节具有很大差异性,以适应不同区域特殊需要。但是,德国双元制应用型硕士的培养机制基本统一,每个应用科学大学双元制应用型硕士的培养模式和教学体系基本类似,有所区别主要集中在根据不同的学科要求和专业类型而形成的课程内容、具体形式等微观层面的不同。因而,在具体研究中,可以通过对某一具有代表性特征的院校的发展和教学模式进行了解和分析,从而对德国应用科学大学双元制应用型硕士培养机制的共同属性和基本特征进行讨论和研究。由于德国巴伐利亚州在经济和技术领域占据较为突出的地位,同时其应用科学教育较为先进和丰富,其中,尤以雷根斯堡应用科学大学所开设的双元制学位教育较为突出。成立于1971年雷根斯堡应用科学大学(以下简称雷校),是德国巴伐利亚州的一所公立应用科学大学,学校开设有系统技术、建筑、电子、信息、机械、经济和社会等学院,其研究项目得到了高等专业学院基金会和贝克—詹森私立基金会的支持。其开设有43个不同的本科专业,并具有工程科学应用、机械制造、电子自动化、能源管理、企业管理、建筑工程等17个专业的硕士学位授予权,[4]数量丰富且门类齐全,基本代表了德国大多数应用科学大学的双元制应用型硕士教育培育模式。因此,本文选取该校作为代表性研究范例,进行具体分析。

二、双元制应用型硕士培养模式的指导思想和教育目标

应用科学大学的主要教学和培养任务集中在为企业和社会生产部门输送需要的高层次理论型、技能型人才,满足其产业需要,其教学的整体指导思想偏重于为应用实践而进行科学教育,并根据应用研究的最新成果来引领相应的教学活动,整体呈现一种“产—研—学”螺旋式提升的逻辑顺序,这与我国高校所提及的“产—学—研”的逻辑顺序不同。因此,其双元制应用型硕士培养方向也并非以理论为基础,而是理论和实践共同提升、相得益彰,通过企业和工厂研习实践而充分论证和运用理论,达到理论为实践服务,且两者高度统一的程度。

首先,双元制应用型硕士培养的目标在于使得学生通过高阶的理论和实践学习,能够有资格在相关研究领域独立实施以科学为基础且面向应用的研究和开发;同时传授和培养学生的分析、创造和设计的技能技术,重视创新创业训练。这就要求学生脱离本科时期的接受思维,更多地用创造性的独立思维来处理和安排项目工程中的相关任务和挑战。

其次,相关的产研学项目主要集约化地分布于院系所涉及的应用研究和开发活动的实例中,因此,通过对这些现实项目进行研究和探讨,将会直接和间接地产生实际成果或产品,强化学生的动手和思维能力。一般而言,双元制应用型硕士生在学期间要参与两个高阶研究项目的教学和研讨,而这些项目一般都具有结构化、复杂化、关联化和整体化的特征,因此,要求学生在结构管理和系统调查方面有更多成熟的体会和经验,这些已经远超其本科期间所能实现的应用范围。

再次,通过研究方法和策略的培养,使学生充分掌握系统性、规范性、科学性研究和实践的方法、技巧和原则,养成应用科学研究的习惯。同时,利用模块化学习的课堂作业和硕士论文的创作要求将提升学生写作和语言构思能力,并且独立的研究将会让学生提前接触和了解到工业生产的基本规则和流程。[5]这些方面的能力培养大多潜藏在日常的学习和实践过程中,是一种潜移默化的影响过程,因此,更需要学生自身主观能动性的调动和对自身行为及意识的反思。

最后,通过讨论和座谈形式,在校学生一般都会及时受到大学教授在各个阶段的深入指导和监督,学生除了要掌握和运用本专业的技术和方法之外,更重要的是提升个人的技能,如经由实践培训而强化的个人团队合作精神、沟通表达技巧、跨文化理解水平、和国际化视野等。在研讨和座谈中,教授和导师更为看重学生的知识理解、思维创新、触类旁通、科学习惯等方面的素养和能力,因此,学生在此阶段学习,不再仅仅依赖教师的指导和命令,而主要是通过自身对项目相关问题产生主动而积极的回应和思考,逐渐形成自己的科学认知和思维模式,从而实现双元制应用型硕士培养模式下学生所必须具备的思维能力和创新意识。

三、双元制应用型硕士培养体系的课程结构

每个双元制应用型硕士专业都是和相应的研究项目互相绑定,在项目的框架规定和发展模式下,进行相应的实践和学习。例如,雷校的工程科学应用研究硕士专业就绑定在“研究和发展项目”下,要求学生在此项目规定下的教学模块中进行实践和实习,最终的硕士论文选题也由导师和学生在此项目涵盖的主题下共同挑选和安排,同时学生所获得的理论和实践成绩也会进而推动此项目的纵深发展,为项目注入新的活力和创新点。[6]因此,学生的学习和项目的优化构成互为深化、彼此促进的良性循环态势。

在具体的项目框架下,有种类繁多的专业方向可供选择。虽然这些方向主要集中于专业大类之下的具体研究对象和应用范围,却并不仅局限于此,反而更强调跨界和专业领域间的互通性学习和整体研究。例如,雷校的工程科学应用研究专业,除了开设工业传感器等与工业和数字技术有关的专业方向外,同时也开设有医药诊断系统、汽车安全软件等,而这些方向已经突破了专业大类的范围限制,更偏重于跨学科的相互应用和实践开发,[7]这也正符合了应用科学大学办学的目的之一,即扩大学生的研究视野和实践领域,通过校企不同专业和方向的协同及合作,为毕业生开创出更多的就业可能和发展前景。同时,这种多元混合型专业方向的设置也有助于学生更早地认识到自身的研究和实践兴趣,能够利用在校期间的跨学科的研究背景,提前与本领域有关联的科研院所和厂矿企业进行联系和接洽,在进入企业之前即可在与本专业相关的社会和技术网络中积累充足的关联知识和人脉资源。

在研究方向的结构下,各应用科学大学会针对社会的需求以及学校的自身条件和办学特色,制定和安排相应的具体课程。除了本专业的核心和基础理论课程外,各校还会有针对性地开设相关的外延和拓展课程。以雷校工程科学应用研究专业所开设的跨专业选修课程为例,其主要涵盖了能源市场管理、环保过程和产品、概率论、统计和随机过程等相关课程。[8]表面而言,这些课程与工程科学应用看似关系不大,然而,在实际的教学和操作过程中,这些课程都有与工程科学应用相结合而诞生出协同研究领域甚至新兴产业的潜在可能。再如,奥斯纳布吕克应用科学大学的领导与组织专业就开设有能源经济体系、教育体系、创新体系等与专业具有一定关联性的学科,[9]这些也是为了满足双元制应用型硕士培养模式下的学生提升综合实力和可持续发展能力的要求。

同时,德国应用科学大学大多采取协同发展战略,即不同的学校之间资源共享,参与课程的共同开发,将自身较为出色的课程和学科资源提供给伙伴院校。例如,在雷校的双元制应用型硕士培养计划中,有部分课程是要求学生到伙伴院校如纽伦堡、英戈尔施塔特、代根多夫、奥格斯堡、安贝格-魏登等周边的应用科学大学中进行修习。[10]以此跨校际合作和协办形式来增强学生研究和学习的多样性和无界化,同时也避免了各个大学间的学科无序竞争,保证了各校潜心发展各自优势学科的外部和谐环境,使得各校之间取长补短,同步发展,成果互享。

四、双元制应用型硕士的入学资格和流程

双元制应用型硕士研究项目的招生对象主要是具备更高技术和能力水平的本科毕业生。入读工程科学应用研究硕士的具体资格要求是:从电气工程,信息技术,机电一体化或相关学科获取至少210个学分和考试总成绩2.5及以上;或在同领域同批次的本校毕业同学中成绩排名前35%者。若申请者申请时不足210学分,而达到180学分的,如能附带参加过渡准备课程的结业证书或相关专业的职业实操证书等,亦可入学。

除此之外,此类硕士招生尤其强调学生自我主动性学习能力的条件和资质,要求学生入学之前,除了具有本专业的基本专业知识之外,还必须具有相当程度的分析和思考的能力、口头和书面的沟通技巧、对项目提出创新性解决和开发方案等,即企业和学校不要求学生具备强大的专业实践和理论知识,反而更为看重学生自身思考和解决问题的能力和素养,这些软实力和潜素质就成为评判一个学生是否有资格进入双元培养模式的基本要素和条件。

在满足学校所提出的入学要求后,学生就可以根据自身特长和偏好,来确定自己的专业和方向,同时从相应高校网站中找到与该校合作的企业名单,对照自身实力与企业的用工需求和对员工资质的要求标准,来判定自己所适合的企业和工厂,最后从中挑选出符合对方要求且自身具有强烈入职意愿的企业对象,并与之取得联系,进行双向沟通,最终确定自身和企业之间的合作关系。只有在同时满足企业及学校的相应入学要求和资格审核后,学生才能正式被学校录取。

此外,双元制应用型硕士培养体制要求每一位注册入读的硕士学生都要由本人或其代理人与企业签订一份“进阶实践培养合同”,其内容主要包括企业和学生的基本信息,第一,开宗明义的明确双元制硕士培养及签订该合同的目的,即保证学生毕业之后直接进入企业进行工作和研究;同时提出该类实践型硕士人才培养要符合双元制的质量要求,因此企业、学校、学生三方都需要给予充足的支持和重视,同时要有满足教学时间和空间在企业和学校之间灵活转换的可能性。第二,主要申明该合同期限、合同作废的条件、考试考核、学生保险、企业对于硕士论文选题的建议等细节信息,并规定协议一旦达成,则具有一定法律效力,除非在不可抗力或特殊情况的作用下,否则双方不可违约,并详细规定违约的制度和经济惩罚措施等。第三,对企业提出要求,主要强调企业完全负责提供深度实践培养,并审核学生的实践报告,最后向合格的学生授予证书。第四,学生必须做到按时上课、认真实践、遵守规章、提交报告、考试合格等。第五,商定企业签订每月要支付给学生的工资报酬额度,确定实践场地和时长以及假期办法等。

通过协议的限制和约束,学生与企业之间已经初步形成雇佣关系,企业在之后的资金投入、监督管理、实践支持和人才评定等方面,都已经具有不可推卸且需积极完成的任务和责任。实际上,能参与到德国应用科学大学学术培养体系中的企业,基本都是通过了学校对其培养资质和经济能力的考察和审核,且在当地或城市周边具有较大规模并且声誉较好的大中型优质企业。凡是能参与此类校企合作的企业和公司,都将此作为一项荣誉,对其社会声誉、名望和知名度都会带来积极正面的影响。这也是德国企业积极参与和不吝投入在应用科学大学教学项目上的原因之一。

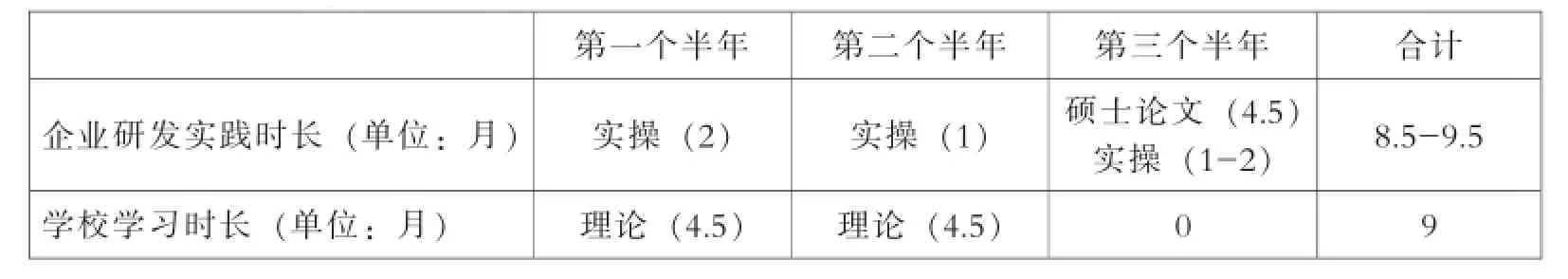

五、双元制应用型硕士培养模式的学制体系

双元制应用型硕士培养除了要求课堂基本的专业知识学习之外,更看重学生在企业中的动手实践和知识运用,因此,德国双元制应用型硕士培养过程中,尤为强调学生在企业和工厂的实践体验和学习效率,时长上基本保证要不少于在校的课堂学习,并且强调集中学习。因此,大多数应用科学大学将双元制应用型硕士培养规定为课程与实践相结合的集中学习模式,并且将每月的教学和实践内容固定,同时要求学生在三个学期左右的全日制教学时间中,将休假时间压缩为每年的不超过一个月,剩余时间中,有将近9个月的在校理论学习,以及约8.5-9.5个月的在企业的实践实习,以此保证和加强双元制的培养质量和成效。[11]入学时间基本为每年的3-4月(春季)或9-10月(秋季)两个时间段。具体学制和时间安排如表1。

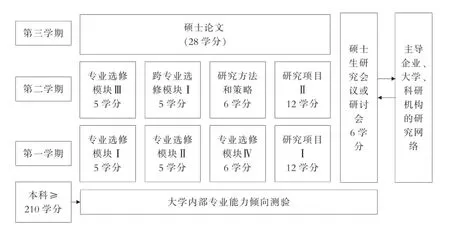

学生在获得企业和学校的认可并通过高校内部专业能力倾向测验而入学后,每个学期都要按照固定的教学计划进行学习和实践,其中,前两个学期集中在基于项目科目的技术的实践和研究,主要是进行专业理论培训,包括若干专业选修课程以及其他与专业相关的课程内容,是本科理论知识和操作技能的再深化和再处理的过程。同时,为了增强学生的自主学习和创新能力,会适当安排一些与企业或社会机构合作的项目,由学生参与并对其中的个别子模块进行负责。在第一年中,学生入企业研发实践的时间会相对较少,主要安排在理论学习之后的个别月份中。第三个学期主要要求学生根据企业和学校帮助确定的硕士论文题目,在实地研究的基础上,独立进行硕士论文创作和专业研讨,其工作和学习场所基本集中在企业或工厂的生产一线、科研实验室或相对应的具体职能部门。与此同时,还要按照学制计划继续在企业中实践学习。因此,这一学期的主要学习地点转移到了企业内部,这也是学生毕业前对企业进行熟悉的关键时期。通过这一环节,学生将能够更好地适应企业的整体环境和科研制造流程,为进入企业开展工作打下良好的基础。

在学习和实践期间,学生还要参加相关的学术研讨会或活动,并且整个学习期间会受到企业、大学和社会及政府机构所形成的教育网络的共同关注和支持,以便于学生更好地开展自身的学习和实践活动。图1即为雷校的双元制应用型硕士培养模式的学期课程架构。[12]

此外,其他各个学校由于专业要求和方向设置的不同,在具体的学期课程结构安排上会有所差异。然而,总体而言,德国双元制应用型硕士培养模式所采用的学期课程类型和学制体系基本相似,都是围绕着“产—研—学”这一基本导向,在专业发展的基础上形成以模块划分为具体形式的课程架构。

表1 双元制应用型硕士培养模式的学制和时间安排

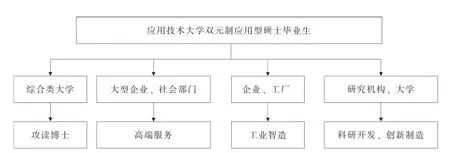

六、双元制应用型硕士培养模式的毕业选择和前景

在经历了近一年半的理论学习和实践操作之后,很多毕业生都会具备独立应对和处理科学技术项目、项目管理的应用和实施、筹集国内外项目资金、在专业期刊或会议中发表著作等方面的能力。由于在入学之后学生即与企业签订了双向合同,规定了彼此的义务和权利,因此,在毕业后,学生基本都按照协议在企业顺利就业。从就业率情况而言,相较于综合大学的硕士毕业生,显然应用科学大学的双元制应用型硕士的就业更为稳定且有保障。而且就业的岗位和职责更为贴合自身所学习和研究的内容,承担的工作也更适合自身的发展。据调查,双元制体系培养出的硕士毕业生一般主要在大、中、小型企业和公司的研发或创新管理等部门中担任高级管理和企业拓展的职务,大多在一段时期的适应和开拓之后都逐渐成长为企业的中高层骨干。例如,慕尼黑应用科学大学企业经济学专业的双元制应用型硕士就业路径主要分布在:企业咨询、项目经理、商业拓展、企业创新等相关职能部门,其主要服务于公司和企业中较为核心的领域,因此,该类硕士毕业生的就业待遇和地位享受着极大的保障。

另外,在德国的高等教育体系中,应用科学大学和综合大学的高层次人才晋升通道是开放的,意味着从应用科学大学的双元制培养系统中获得“理学硕士”学位的毕业生,在满足相应其他必要条件后,将可以顺利进入综合大学攻读博士学位。这种学术上升通道较之于综合大学中的纯学术性进修,具有理论结合实际的实用知识背景,对相关博士专业项目的学习有极大的帮助。

图1 雷校双元制应用型硕士培养模式的学期课程架构

就整个德国高等教育体系而言,双元制应用型硕士培养体制的作用并非是双元制本科学习与综合大学博士研究之间的过渡,而是一种功能独立、方向明确、关联紧密的新型纵深的高等应用科学教育系统,学生在此类高阶研究层级中的学习,其根本目标主要是为了毕业后在工作岗位中的突出表现和技术上的创新开拓。毕业生对更高层次的学位研修只占总体数量的3%-5%,即大多无追求更高学位的意愿,这也侧面反映双元制应用型硕士毕业生就业压力相对较小。图2为双元制应用型硕士培养模式下的毕业生的选择和方向。

图2 双元制应用型硕士毕业生的毕业选择和方向

七、反思与借鉴

德国的双元制应用型硕士培养机制是在高等层次学历教育上的一种职业培训和知识传授相结合的特色化模式,其对于我国当前着力发展应用型高等教育事业具有现实促进意义、对该教育模式和机制的深入研究及探讨,也有助于我国高校正确理解与借鉴德国应用科学大学的本质与作用,在充分发挥我国本科高校和高职院校在应用型人才培养体系自身教育优势的基础上,结合德国双元制应用型硕士培养机制的独特经验,建立和发展具有我国自身特色的应用型硕士及高层次应用型人才的教育机制和模式。具体而言,通过对德国双元制应用型硕士培养模式的借鉴,可以从以下几个方面来对我国的应用型高等教育进行相应的改革和推动。

首先,要转变对应用型高等教育体系的认识,提升应用型高校的地位并凸显其作用。通过分析德国双元制高等教育体系,可以看到,其对于社会和企业的作用极其重要,并且其毕业生在就业领域中比同等条件下的综合大学毕业生享有更多的优势和机会。因此,从促进就业、人才培养方面,高职教育的作用不可低估,如果能充分发挥其特长,与普通高校一同努力,建设具有中国特色的双元制教育体系,则将会对社会、企业、人才,甚至我国整体综合实力都产生深远影响。

其次,可以鼓励有条件的高职院校与企业合作开设双元制的硕士培养专业。德国在双元制应用型硕士培养体制上较为先进,企业、学校、人才和社会都从中获益匪浅,实现了一教多赢的局面,在此基础上,德国双元制应用型硕士培养模式更是与博士学位接轨,实现了整个高等教育体系的互联互通。因此,在我国也可以在有条件的高职院校中试行此硕士培养体系,强调企业在整个教育过程中所要担负和享有的义务与权利,鼓励社会力量和企业共同参与办学和管理。由此,不但会进一步扭转和改观公众对高职教育的认识,更进一步提升高职院校在整个高教体系中的地位和层次,同时也会吸引到更多的有才能且有志于技能性进修的学生参与到教学活动中来,从而培养出更多高层级的应用型硕士人才,以满足企业对人才知识、技能、素质等全方位的、更高层次的要求。

再次,借鉴德国双元制应用型硕士培养体系中的教学架构和体制模式,改革我国硕士教育体系。我国当前的全日制硕士培养体系中,2-3年的课程安排多采用集中讲授的模式,并且以培养学术型人才为主。通过对德国双元制应用型硕士培养模式的探究可以看出,硕士培养体制可以有多种选择,而具备教学与实践相结合背景的应用型硕士研究生在一定程度和层面上更受社会的欢迎。因此,我国综合大学也可以考虑通过借鉴德国双元制应用型硕士培养体系来促进自身硕士培养模式的转型,从而使硕士培养体制更加多元,在满足社会和企业需要和发挥人才专长及才能等方面也将会有更大的收获和成效。

[1]徐凌,王爱东.德国高等教育的特色及启示[J].人民论坛,2014,(19):251-253.

[2]Duales Studium in Bayern[EB/OL]. http://www.duales.de/studium/bayern/index.html.

[3]Duales Studium in Deutschland[EB/ OL].http://www.duales.de/.

[4]Allgemeine Hinweise zum Muster-Bildungsvertrag Duales Master-Studium mit vertief-ter Praxis an der OTH Regensburg[EB/OL].http:// www.oth-regensburg.de/fileadmin/media/studium/ duale-studiengaenge/2013_Mustervertrag_SmvP_ Master_OTH_Regensburg.pdf.

[5]Nissen,V,Klauk,B,Deelmann,T,Mohe, M.Studienführer Consulting[M].Wiesbaden: Springer Fachmedien,2012.269-276.

[6]Duales Studium an der OTH Regensburg [EB/OL].http://www.oth-regensburg.de/dualestudiengaenge.html.

[7][8]Studienangebot der OstbayerischenTechnischen Hochschule Regensburg[EB/OL]. http://www.oth-regensburg.de/studiengaenge.html.

[9]Masterstudiengänge für Berufstätige>Führung und Organisation[EB/OL].http://www. campus-lingen.hs-osnabrueck.de/masterstudiengang -berufstaetige-fuehrung-und-organisation.html.

[10]Duales Studium an der OTH Regensburg[EB/OL].http://www.oth-regensburg.de/ duale-studiengaenge.html.

[11]Krone,Sirikit.Dual Studieren im Blick [M].Wiesbaden:Springer Fachmedien,2015.102-116.

[12]Allgemeine Hinweise zum Muster-Bildungsvertrag Duales Master-Studium mit vertiefter Praxis an der OTH Regensburg[EB/OL].http:// www.oth-regensburg.de/fileadmin/media/studium/ duale-studiengaenge/2013_Mustervertrag_SmvP_ Master_OTH_Regensburg.pdf.

(责任编辑朱玉成)

Dual-orientation in the Post-graduate Program in German Universities of Applied Sciences

Shi QiuhengChen Zhiwei

The German universities of applied sciences have emphasized the combination of practice and research in their education ever since their establishment.Their MA program for aims at both high-level industry as well as research.Students take courses that are arranged in a spiral order of practice-researchstudies.This essay examines the German program by paying special attention to its basic characteristics, concepts,guidelines,educational objectives,course structures,admission requirements and procedures, schooling system,curriculum forms,as well as examination and graduate system.It is hoped that by learning the German experience,China's higher vocational education will improve in the mechanism for the integration of production,research and education.

Germany;university of applied sciences;production,research and education;dualorientation;master program of applied sciences

G648

A

1672-4038(2016)04-0003-09

2016-01-19

教育部人文社会科学研究重大课题攻关项目(14JZD046)

史秋衡,男,厦门大学教育研究院副院长、教授、博士生导师,主要从事高等教育理论、高等教育管理与评估研究;陈志伟,男,德国哥廷根大学社会学院教育系博士生,主要从事高等教育研究。