高等教育“问责三角”的主要实践与国际趋势

宋 佳

(香港中文大学 教育行政与政策学系,香港 999077)

高等教育“问责三角”的主要实践与国际趋势

宋佳

(香港中文大学 教育行政与政策学系,香港 999077)

在伯克构建的高等教育“问责三角”中,政府优先事项、学术关怀和市场力量处于不断冲突和调和的过程中。认证、学术审计、评估和绩效拨款等不同的问责形式在发展和演进的过程中呈现出不同的趋向。认证及学术审计主要是对学术的关怀及对政府力量的回应;评估直接服务于院校自我反思和质量改进,间接服务于外部问责所需;绩效拨款强调政府权威。不同的问责制度之差异的根本原因在于关注的焦点有内外之别,院校行动的驱动不同,对问责结果是否可以统一比较存在分歧。总体而言,国际视野下的高等教育问责制度,问责力量不断向政府和市场两极偏移,学术力量有所消减。因此,良好的问责框架构建需要专业问责的回归、深度学术关怀和“三角力量”的利益平衡。

高等教育问责;政府问责;市场问责;学术专业问责

一、伯克“问责三角”中的问责形式

克拉克( Burton Clark)提出了高等教育治理的三角框架,即政府控制、学术寡头和市场模式在高等教育体系中的三股协调力量。伯克(Joseph Burke)在此基础上,根据不同问责形式下大学对不同主体的回应而得出的问责三角模式,实质上也代表了三种不同的问责倾向,即政府(政治)问责、专业问责和市场问责[1]。政府问责反映了政府和公众对高等教育的需求和期待;专业问责则代表了学术人员(团体)的关注和旨趣;市场问责是在学生家长、商业伙伴和其他外部利益群体的倒逼下推进大学教育教学改革,以满足不同持份者的利益需求。

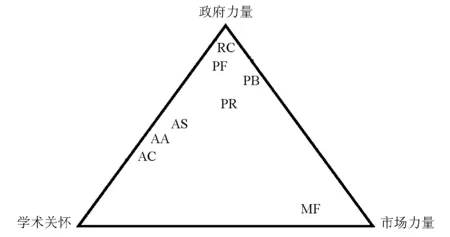

在高等教育审计和问责的过程中,在院校内部利益和外部问责之间始终存在诸多矛盾和冲突,主要体现在:院校提升和外部问责之间,同行评估和外部管制之间,输入和过程对比输出与结果,名誉声望和问责回应之间,咨询和评估,威望和绩效,信任和证据事实之间,量化方法与质性方法的差异。这些冲突都可以相对集中地用“问责三角”来描述,即代表国家利益的政府力量、表达学术诉求的专业力量和满足市场期待的市场力量之间的角力和博弈[2]。伯克“问责三角”及不同的问责形式如图1所示。

图1 伯克问责三角及不同的问责形式

注:AA=Academic Audits(学术审计), AC=Accreditation(认证), AS=Assessment(评估), MF=Market Force(市场力量), PB=Performance Budgeting(绩效预算), PF=Performance Funding(绩效拨款), PR=Performance Reporting(绩效报告),RC=Report Cards(报告卡)

资料来源:Burke, J. C. The three corners of the accountability triangle:Serving all, submitting to none. In J. C. Burke (Ed.),AchievingAccountabilityinHigherEducation:BalancingPublic,AcademicandMarketDemands.

英国、澳大利亚和新西兰等国在构建本国的高等教育质量保障体系中,均不同程度地采取了学术审计或院校审计。学术审计体现了最大限度的对学术关怀和政府力量的回应,未来可能会对市场力量有所回应。尽管学术审计最初是作为质量保障机制的一项重要内部过程由学术团体进行的,但这项制度在保护专业规范、提升院校表现和发挥问责作用方面表现出了灵活性和有效性。和评估制度逐渐走向内向问责相反,学术审计在趋向成熟的过程中,显现出更多的外向问责特征,包括公布审计结果、关注学生学习结果等。尽管有学者预测其对市场力量的关注度会增加,但仍然不会改变政治力量和学术力量对它的双重影响。美国的高等教育问责主要是认证模式。认证是侧重于学术关怀的,尽管院校管理者和教授会抱怨地区认证增加了大学不必要的行政负担,但主导认证工作的人员代表了学术力量和同行评估。最初,认证的关注焦点是学生和资源的投入情况以及院校完成使命过程中的内部治理和学术行为,随着其不断发展成熟,日益凸显出其对学生学习、院校结果和治理过程的重视。

评估作为一种问责制度,在不同国家有不同的制度设计,如英国的教学与科研评估、中国的本科教学评估、英美澳等国以及中国新一轮本科审核评估中的院校自我评估。有的评估结果具备可比性和排序性,有的不具备。随着时间推移,评估作为外部问责和院校自我提升之间的联结愈发松弛,评估将直接服务于院校自我反思和质量改进,间接服务于外部问责所需,希望借此消解评估本身所携带的外部强制性,进而激发学术组织的主动性,但也有学者指出这种消解不会带来上述理想结果,反而会使院校失去压力带来的动力。但凡想将评估从外部问责制度中解除出来的决定,都是希望其能在“问责三角”中远离政府或市场力量,逐渐靠近学术关怀一角。

很明显,市场力量会对院校的教学、研究和服务项目构成一定影响。这其中包括来自学生、雇主、大学外部合作伙伴等视角和立场展开的调查,如澳大利亚的毕业生去向调查(Graduate Destination Survey, GDS)、课程体验问卷(Course Experience Questionnaire, CEQ)、毕业生技能评估(Graduate Skill Assessment, GSA)以及美国的全国学生参与调查(National Survey of Student Engagement, NSSE)等。中国当前虽然还未推行全国性的学生调查,但清华大学、西安交通大学等院校已经在借鉴一些国外学生调查的基础上开展校本学情调查,以服务内部办学反思和质量提升。在政府财政紧缩的境况下,学生学费和研究收入突显了市场力量对院校发展的意义,加之政府不断下放权力并且直接资助学生而非学校的做法,迫使院校关注学生需求和利益。尽管市场力量在直接提高质量方面没有明显建树,但政策制定者要求大学要对市场做出回应。“问责三角”中呈现出向政府力量控制角度适度漂移的迹象。

与绩效和财务捆绑在一起的问责都体现了较高的政府控制。绩效拨款强调政府权威,对学术和市场力量较少关注。一些负责绩效拨款的中间协调机构,通常并不是根据法律法规来分配资金,而是根据与院校领导的咨询谈话和相关项目申请。从政策制定的角度来讲,这样的方式肯定存在绩效拨款和预算的偏差。有学者建议将政府控制的绩效拨款权力适度让渡给院校,让院校根据自我使命和目标自行决定如何分配和使用资金,但是就目前情况来看,绩效拨款牢牢站在“问责三角”中政府力量控制的顶端。绩效预算比起绩效拨款来说,更靠近市场力量,其绩效指标和学生、工商业界、社会组织有关,但总的来说也是由政府控制的。绩效报告制度也同样受到政府的推崇和学术人员的抵制。公布的绩效报告结果可能会对潜在的学生群体产生影响,但由于其一贯以来“长篇大论”和复杂难懂的风格,对政策制定者和学生家长其实起不到实质作用,即使里面包含了批量的事实数据作为支撑,也不一定是学生所希望得到的有用的详细信息和资料。在“问责三角”中,它越来越趋向中心,因为它的设计理念中包含了市场关注和较强的院校主动性。

报告卡制度是美国一项全国性的旨在比对各州高等教育事业发展情况的政策。与其他问责制度强调院校表现不同,州报告卡关注本州的和全美社会的高等教育整体发展,所以其离学术关怀和市场力量都比较远,是典型的政治问责制度。中国新一轮的本科教学审核评估中,要求各院校填写的年度《本科教学质量报告》及《教学基本状态数据分析报告》实质上就是这种报告制度。报告制度在伯克问责三角中居于政府控制的最顶端。

二、问责制度之差异形成的原因

首先是关注的焦点有内外之别。认证、评估和学术审计主要关注院校内部过程,依赖学术团体内成员的同行评估。报告卡制度、市场力量、绩效报告、绩效预算和绩效拨款主要关注外部人员和外部力量的需求。当前,尽管不同的问责制度在相互向彼此关注的方向移动,但尚无哪一种问责制度能够完全在内部关注和外部利益之间取得足够平衡。从高等教育问责制度的发展来看,最先都是源于外部压力。认证、评估和学术审计一开始就内含了内向问责和专业问责的向度,强调对专业规范的回应以及同行的参与。报告卡、绩效报告、绩效预算、绩效拨款和市场力量代表外向问责,也包含了上行问责的要素,即对行政和法律部门负责。内外向度的两分是问责制度客观存在的特征,大学作为一个组织,不仅需要倾注于内部专业人员的发展,也必须对外在“客户”的需求做出回应。

其次是院校行动的驱动不同。问责之所以能够驱动院校的表现趋向良性或期待的方向,依赖的是三个要素:信息、宣扬和资源。信息通过问责能够为院校认清自身情况、规划下一步改进行动提供参考;宣扬意味着问责结果会被公之于众,院校会据此来宣传自我形象;资源则是指问责结果会直接关系到院校是否会获得及获得多少发展所需资源,主要涉及财政资金问题。认证主要是信息驱动问责机制,是为了明白院校内部的表现如何,所搜集的信息都被认为是对提升和改进内部表现有价值的。相反,报告卡、绩效报告、市场力量等问责方式的前提假设,是问责报告的公布会对院校形成压力,令其不得不努力表现,否则会在院校的对外宣传和形象建设工作上处于劣势,进而影响院校的发展。学术审计也带有此种内涵,不过它还有信息驱动。此外,对绩效拨款和预算的竞争以及市场力量的影响直接影响到院校的发展资源,其背后假设也是资源会对院校绩效表现起到关键作用。

毫无疑问,不论是何种问责,信息都是必备要素。同时,问责结果的公开性和宣扬性也是必要条件,尤其是对处于民主社会中的公共服务组织来说。而资源作为院校发展的最主要依赖也不可或缺。就目前发展阶段来说,虽然内部信息的获得可能足以激发大学进行质量改进,但持续性的变化还必须要求问责结果的公开和资金驱动的存在。就奖惩结果的力度和表现方式来看,可以分为柔性、中性和刚性三种:关注于院校内部表现的、以获得相关信息为目的的方式是最柔性的问责方式;通过公布院校评估报告的形式来换取公众认可与否,是较为中性的问责方式;对院校影响最大的是资源的失去或获得,如绩效拨款制度,这是刚性的问责方式。

最后是关于问责结果应该是“因校制宜”还是在相对统一的标准上进行比较这个问题,不同学者有不同看法。有的认为因为每一所院校情况都是不同的,所以不能用统一尺子来衡量,问责结果也应该是基于不同院校的情况作出个性化评价,而不是将结果集中起来进行高低对比。即使是比较,也应该是在划分院校类别的基础上在同类中进行比较,这样可以最大化地保持高等教育系统的多元性。尽管如此,在比较的时候也还要关照院校的使命、规模和环境等因素。另外也有观点认为,一旦缺乏了可相互比较的基准,问责的效力和院校的动机会相应降低。

其实,这些高等教育问责形式并非是完全独立互斥的,而是处在相互借鉴和结合的过程中。尽管如此,目前高等教育问责制度仍然存在不少问题:在问责目标和优先性方面尚未达成完全一致;政策制定者、高等院校和学生家长在问责的实施和期待方面缺乏沟通;撕裂了院校自我提升和外部问责之间的关系;缺乏直接测评学生学习的方法;政府、高等教育系统、大学和院系在问责上的努力方向不同;问责措施缺乏整合性和统一性;问责制度的符号意义大于具体实践效果。虽然各国高等教育情况不尽相同,但相同的是:问责都处于政府力量、学术关怀和市场力量的回旋中。

良好的问责制度应该具备如下特点:明确界定清楚政府最希望从高等教育中得到什么,并且要经过社会相关团体、公民代表、政府和教育领导的同意;形成一个能在政府关注、学术关怀和市场需要之间力量平衡的问责实施计划,在三方力量组成的国家层面的管理机构下,制定实施计划的目标、绩效指标、时间表;不论是公立还是私立院校,都要加入到问责中来;对于追求外部问责结果的问责制度来说,要最大程度地保护院校内部自主性;在保证问责措施多样性和完整性的前提下,要确保有充足且持续的资金服务于问责目标的不断调整;在问责制度下,所有院校都能在自己所设定的办学使命和目标上取得满意表现;在问责制度设计和具体实施之间,无论是政府、高等教育体系还是院校层面,都应该形成一个成熟的方案,且相互融为一体;不论是年度绩效报告、进度报告、质量报告还是五年或多年一次的学术审计或评估,都应该要发现新问题,探索新需求;大学内部评估报告要将院系结果、大学使命和问责要求结合起来。实质上,高等教育需要的不是有更多的问责任务去完成,而是一个良好的问责框架和环境。

三、高等教育问责制度的发展趋势

从高等教育问责制度的发展脉络来看,问责力量呈现出由专业问责不断向政府问责和市场问责漂移的迹象。从单个的问责形式和实践来看,尽管大家已经注意到学术团体自治的重要性和必要性,但管理权威和市场导向仍然强劲,学术力量发挥的能量空间较小。

1.新自由主义改革以来问责形态的变化

从20世纪80年代开始,在西方新自由主义思潮的影响下,社会公共部门开始了强劲的市场化导向改革。可以从三方面剖析新自由主义的内涵:既是一种意识形态,也是一种治理模式,同时也意味着一揽子政策规划。意识形态是指新自由主义的萌生和推广是由社会上层和精英力量发起的,是基于社会阶层利益最大化考量而施行的经济改革;治理模式是指权力的不断分化和下放,避免中央政府的权力过于集中;一揽子政策规划的核心是“D-L-P模式(Deregulation, Liberalization, Privatization)”,即经济上放松管治,贸易和商业自由化,国有产业的私有化。文献多倾向于将新自由主义作为一种治理理念和政策导向进行分析。

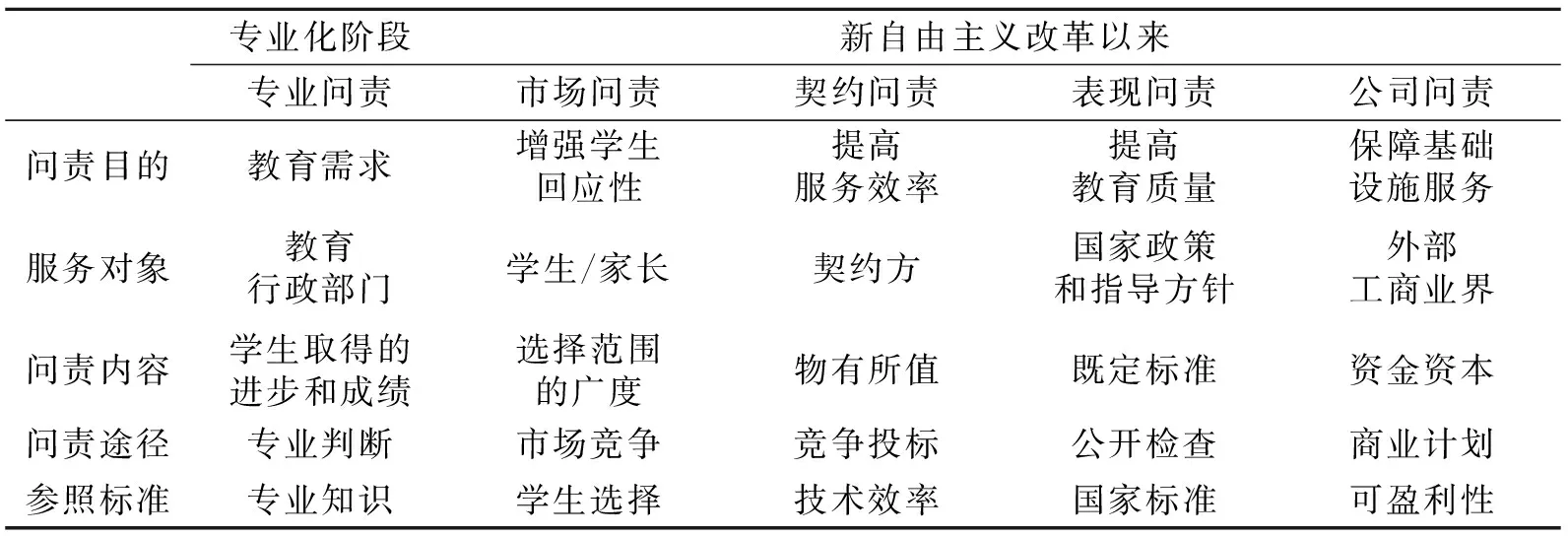

从表1可以看出,新自由主义改革对教育领域的影响就是教育市场化,促进消费者(学生家长)选择、契约服务和绩效表现。这意味着教育领域的问责方式和形态也出现了相应变化,由原来的专业问责向市场问责以及表现问责倾斜。专业问责阶段是指基于教师或学术团体专业判断和自治的基础上对学生发展做出回应;市场问责则意味着院校发展、办学过程和效果要对学生家长负责,通过学生家长的选择和评价倒逼院校做出符合利益相关者关注的行为;表现问责的背后是政府或行政管理力量,旨在通过一系列绩效表现指标,将教师的教学表现或科研产出与相应奖惩措施联系起来,通过竞争提升高等教育质量。专业化阶段与新自由主义改革以来教育问责的变化如表1所示。

表1 专业化阶段与新自由主义改革以来教育问责的变化

资料来源:Ranson, S.Public accountability in the age of neo-liberal governance.

2.政府主导下的问责及背后逻辑

政府主导下的高等教育问责情境中,大学质量观体现的是遵守规范的要义,即大学只有遵守特定标准和规范才能实现质量保障,在可测评的标准体系内,取得的成绩越高则质量越高,反之,则要对照这些规范反思自身的不足,以逐步弥补和完善。在这种逻辑下,鉴定大学的质量主要依靠所设定的规范、标准和指标体系,比起将质量看作是“卓越、价值或满足期待”这些主观感知而言,问责需要客观、公正、说服力强和实践操作性强的规范。在这种背景下,质量保障这一术语实质上等同于是质量控制。

质量是一个相对的概念,高等教育系统中的不同主体和利益相关者会有不同的解读和侧重。它可以是对特定标准和规范的顺从;与目标的适切性;在实现组织目标中所表现的有效性;满足用户明陈或含蓄的要求等。对于教师和学生来讲,质量意味着教育过程;而对于资助者、产学合作伙伴或者政府部门来讲,质量则意味着教育产出。因此,从不同角度和不同持份者利益出发,大学的质量在某方面表现优秀却可能同时在另一些方面差强人意[3]。高等教育质量的涵义已经被撕裂为两类,分别是高等教育质量保障和质量提升,这其中的分野和矛盾在于质量是作为问责来衡量还是改革与提升的途径,在新管理主义的环境下,质量一词更多地被赋予了质量保障的涵义,而非指向学术努力。

从委托代理角度出发,政府作为委托方,可以通过三种方法将大学置于问责范围内,分别是规章制度、财政和说服力[4]。第一种是政府通过严苛的规范来限制大学的行动自由,或者是在诸多事宜上收紧优先决策权。这种严格的控制方法可以有效地控制资源流失和浪费,但不可避免地会以牺牲内部效率为代价。第二种是财政刺激或调控方式,政府通过财政手段来引导大学的目标设定和实现路径。这种方式有一套明确的量化评估方法,根据最终产出和表现来决定财政拨款给付多少,其评估方法和其牺牲教学质量的副作用也备受争议。第三种是劝说方式。问责主体想要告诉大学他们设定的目标是非常有价值的,是值得追求和拥护的,通过与大学不断沟通和相互妥协,达成目标的统一。但最终的奖惩决定权和自由裁量权还是在问责主体那儿,与其他方式不同,劝说方式为了最终达成意见一致,可能需要第三方审计,但难点就在于第三方对最终目标的审计标准可能会相对模糊,更偏向于质性而非量化标准。目前,无论是学术审计还是院校评估,都不同程度地反映出“量化指标减弱、质性反思增强”的“劝说”色彩。

3.市场倒逼下的问责及实质内涵

受新自由主义思潮的影响,市场问责也成为问责的一个重要维度,其根基是学生和家长对院校的选择,所以也被称为是消费者问责[5-7]。市场问责的逻辑是:能吸引到学生或好学生的学校就是好学校;反之,学校的质量可能会差强人意。市场问责的前提假设是消费者具有信息生产的途径,通过消费者的直接参与实施问责[8-9]。问责主体与被问责的院校及老师之间形成了一种社会公认的默契的契约,问责的过程就是检视和监督契约达成的过程。但实际上,就目前各国的经验来看,纯粹的市场问责并不存在,所谓的市场是“被管理市场”,这意味着市场问责中的权力关系并不仅限于学生家长和院校之间,其中政府力量作为“市场管理者”从未远去。所以,这种问责形式实质上是一种混合模式,政府的管治力量是超越市场力量的,原因就是政府扮演了高等教育仿市场机制中的缓冲角色,在某些方面直接代理了属于学生消费者的权力。就大学中的两大主要活动(教学和科研)来说,市场问责在教学实践中的特征更为明显,发挥的作用机制更为清晰。而对于科研来说,其“消费者”并非指向学生,学生体验和交换意识相较教学来说不那么直接。

财政杠杆作为仿市场机制发挥作用的重要因素,在政府财政拨款减少而逐渐将大学推向市场的过程中,市场问责是作为政府问责机制的补充形式出现的。政府财政分配依循大学的表现,因此大学会根据政府设定标准去全力完成任务,以取得好的表现进而分割有限资源。但由于公共资源的缺乏,大学不得不向市场的私人部门和学生家长寻求更多发展资源,为了更好地凸显自身实力和质素,大学依然采用政府问责机制中具有权威性的绩效指标或声誉排行,开放信息渠道,使消费者和支持者做出决定。所以,某种意义上,市场问责是将政府的问责机制嵌入其中,使表现主义进一步深入大学文化中。在现实情景中,有些院校试图主动减少对政府拨款的依赖,进而希冀摆脱政府控制下的问责。从理论上讲,这是走向相对纯粹市场问责的趋势,但背后必须面对的一个问题是:如果院校不参与政府主导的问责,它将在市场问责中缺失能够证明自己声誉和实力的有力证据和有效工具[10]。

4.学术力量在问责中逐渐消减

尽管认证、学术审计和评估等形式的问责在设计向度上,考虑要以学术关怀为重,尽量远离政府力量控制和市场力量影响。但客观来讲,这些问责都是在相对独立的外部问责机构主导下实施的,其中,问责人员相较其他问责形式趋向于学术人员集中,故而伯克的“问责三角”中相对靠近学术关怀一角。但同时,这并不意味着大学中的学术人员和教师都可以充分参与到问责制度的设计和实施过程中,对于普通的大学教师来说,这种问责形式也是一种刚性外部驱动。也就是:真正的教师学术团体在大学的自治与专业问责中能够发挥力量的空间仍然是有限的。相比之下,绩效预算、绩效拨款与绩效报告等政府力量主导的问责中,以及市场力量为主的问责形式中,专业问责生存空间更小。

从深层次上讲,问责反映的是新自由主义氛围下高等教育市场化变革中的管理逻辑,造成了与传统学术团体自治文化对冲的结果,是对知识在大学里存在和享有至上地位合理性的挑战[11-12]。这种审计文化体现了新自由主义改革下管与治的矛盾:一方面这种改革建立在企业主义和对政府角色消减的基础上;另一方面问责与审计的实施又更大程度上要依赖政府的参与[13-14]。审计文化作为新公共管理大趋势中的一个部分,是包括市场化、绩效管理、排行榜、强调预算和目标达成的一系列价值、思想和实践的集合体,旨在改革公共服务组织的管理状况,并且被世界范围内的政府当局广泛吸收、采纳和再三强调[15-18]。

政府的政策制定者和问责机构紧紧掌控着质量话语权,直接或间接地决定着大学拨款。质量话语强调的是承担责任、自我提升和自我反思性[19]。它要求大学管理者和学术人员,按照质量评估和裁决人员所理解和看重的价值和内容来表现自己,这种强制力量下学术人员的表现称为是“伪反思性”(counterfeit reflexivity)。这种失真的评估会导致学术工作和关系的异化以及工作的不满意度。当前所谓的质量保障体系毁坏和弱化了传统学术群体边界,取而代之的是网化管理。对于大学教师来讲,学术自由是国际范围内广泛认定且毋庸置疑的权利,无论何时或如何遭遇挑战都应该保护这种核心价值。探索学术自由问题,其中一个重要议题就是要检视政府对大学的实质性自主和程序性自主有否或是如何介入的。其中,是否能够真正得到自主有三个关键考察点,分别是:大学是否有自由选择教师和学生以及决定他们在大学工作学习的环境条件;大学是否可以决定课程内容和学位标准;大学能否自己自主分配资金[20]。缺失了任何一方面都不能认定大学充分地享有了自主,学术自由也无法得到保障。

四、结 语

随着问责制度的不断发展,新的理念和方式也不断出现。但总的来说,目前呈现出三方面的趋势。第一是问责制度中持续增加的政府力量。不论哪个国家,政府都是高等教育问责中的关键角色,也就是说主导的问责类型还是外部问责或上行问责。尽管在某些高等教育体系中,内部问责一直存在,但其并不是组织问责的有效形式和手段。譬如,美国为了回应学生和家长利益而组织的全国学生参与度调查,但实质上,学生和家长对这些调查结果信息并没有太大兴趣,该结果对大学利益也没有实质上影响,因此,大学也不会过多重视这项调查。即使有一些国家的民间进行的大学排行产生了较大影响,但仍然不能否定政府在问责中的重要地位。第二是出现了一些专门负责问责和信息发布的机构,这些机构大都是在政府授意下成立的,所以其发布的信息大都也是由政府层面决定的,为的是给学生、家长和雇主选择时提供信息参考,同时进一步规避大学不合理的行为或行动导向。第三是在大部分国家,问责都与质量保障进程联系在一起,质量保障与院校评估被认为是问责的目的与手段。

一般对问责机制进行评估要从四个方面着手,分别是:相关性,判断的公正性,反馈和对话的可能性,激发信任的能力。相关性是指问责所提供的信息和目标受众的相关程度。一方面,目标受众需求的信息多元多面,标准化的问责结果难以满足此需求;另一方面大多数问责体系在设计时就没有将这些目标受众主体包含在内,因此,他们的诉求都是通过间接传递的,而非亲自直接通过问责体系进行表达。判断的公正性是考察问责主体及其问责方式的合理性,不论是政府主导还是市场导向的问责,都不同程度地呈现出片面性和局限性。反馈和对话就是问责主体能否与院校、教师以及学生形成有效且平等的对话机制,而非处于权威强迫和失衡互动中。信任的构建本是高等教育问责的一个出发点,目的就是希望通过信息的公开和发布使大学和学术重归公众信任中,但就诸多问责形式发展与演进来看,这一目的达成尚有困难。

其实,不论是哪种问责方式,都有三个要素会影响到大学的回应。第一种是奖惩的力度。奖惩关系到大学的财政获得、声望、大众印象感知等,惩罚力度可以激发大学的高度关注。第二种是关系到奖惩如何分配的评估方法,意即在什么条件下会得到奖励或惩罚。如果评估方法的力量显著,意味着该套体系数据良好、规范清晰且相对可信;反之,会导致对结果解释的多样性,进而失去评估方法的权威性。第三种是与大学院校和目标的一致性。如果问责目标以及奖惩方法符合学术领域深层次的价值和操守,那么问责就达到了积极的效果,反之会得到大学的抵触而产生消极效应。因此,在当前高等教育问责制度不断演进的过程中,基于学术力量、政府力量和市场力量在“问责三角”中出现的冲突、紧张和调和,在以切实提升大学内涵发展和质量提升的目标下,问责制度的强制性力度和量化特质正在逐步消减,不断遵循大学的内在发展规律,寻求学术人员对问责制度设计的参与与理解,同时不断使问责机构独立于政府外,加强社会监督和专业力量治理已经成为国际趋势。

[1]Burke, J.C.The Three Corners of the Accountability Triangle: Serving All, Submitting to None, in J.C. Burke, EditorAchieving Accountability in Higher Education: Balancing Public, Academic and Market Demands[C].San Francisco:Jossey-Bass,2005:296-324.

[2]Massy, W.F. Academic Audit for Accountability and Improvement, in J.C. Burke, Editor Achieving Accountability in Higher Rducation:Balancing Public,Academic and Market Demands[C].San Francisco:Jossey-Bass,2005:286-314.

[3]Green, D.What is Quality in Higher Education?[M].Buckingham: Srhe&Open University Press,1994:24-27.

[4]Massy, W.F.Markets in Higher Education:Do They Promote Internal Efficiency?, in P.Texieira, et al., Editors. Markets in Higer Education:Rhetoric or Reality?[C].Dordrecht,the Netherland:Kluwer,2004:13-35.

[5]Besley, A. and M.A. Peters. Neoliberalism, Performance and the Assessment of Research Quality[J].South African Journal of Higher Education,2006,20(6):814-832.

[6]Darling-Hammond, L. Accountability for Professional Practice[J].The Teachers College Record,1989,91(1):59-80.

[7]Darling-Hammond, L. Standards, Accountability, and School Reform[J].The Teachers College Record,2004,106(6):1047-1085.

[8]Garn, G. Moving from Bureaucratic to Market Accountability:The Problem of Imperfect Information[J].Educational Administration Quarterly,2001,37(4):571-599.

[9]Mattei, P.Market Accountability in Schools: Policy Reforms in England, Germany, France and Italy[J].Oxford Review of Education, 2012, 38(3):247-266.

[10]Vidovich, L. and R. Slee. Bringing Universities to Account? Exploring Some Global and Local Policy Tensions[J].Journal of Education Policy,2001,16(5):431-453.

[11]Peters, M. Performance and Accountability in Post-industrial Society? The Crisis of British Universities[J].Studies in Higher Education,1992,17(2):123-139.

[12]Shore, C. Audit Culture and Illiberal Governance Universities and the Politics of Accountability[J].Anthropological Theory,2008,8(3):278-298.

[13]Suspitsyna, T. Accountability in American Education as a Rhetoric and a Technology of Governmentality[J].Journal of Education Policy,2010,25(5): 567-586.

[14]Middaugh, M.F. Creating a Culture of Evidence:Academic Accountability at the Institutional Level[J].New Directions for Higher Education,2007(140): 15-28.

[15]Brehony, K.J. and R. Deem. Challenging the Post-Fordist/Flexible Organisation Thesis:The Case of Reformed Educational Organisations[J]. British Journal of Sociology of Education,2005,26(3):395-414.

[16]Deem, R.Globalisation,New Managerialism,Academic Capitalism and Entrepreneurialism in Universities:Is the Local Dimension Still Important?[J].Comparative Education,2001,37(1):7-20.

[17]Meyer, H.-D. The New Managerialism in Education Management:Corporatization or Organizational Learning?[J].Journal of Educational Administration,2002,40(6):534-551.

[18]Saint-Martin, D. The New Managerialism and the Policy Influence of Consultants in Government:An Historical-institutionalist Analysis of Britain,Canada and France[J].Governance:An International Journal of Policy and Administration,1998,11(3):319-356.

[19]Morley, L. Quality and Power in Higher Education[M].UK:Open University Press,2003.

[20]Ashby, E. and M. Anderson.Universities:British, Indian, African:A Study in the Ecology of Higher Education[M].Cambridge: Harvard University Press,1966.

10.3963/j.issn.1672-8742.2016.02.010

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“创建世界一流大学政策的国际比较研究”(13JJD880001)

宋佳(1989-),女,山西长治人,博士研究生,研究方向为高等教育管理与政策。

G649.21

A

1672-8742(2016)02-0072-10

2015-11-20;编辑:荣翠红)