小学一年级儿童入学准备状况及其家庭危险和保护因素的研究*

卢富荣 石雅绮 王 侠 李杜芳 王 耘

(1.山西大学教育科学学院,太原 030006;2.北京市海淀区教育科学研究所,北京 100088;3.北京师范大学实验小学,北京 100875;4.北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室,北京 100875)

小学一年级儿童入学准备状况及其家庭危险和保护因素的研究*

卢富荣1**石雅绮1王侠2李杜芳3王耘4

(1.山西大学教育科学学院,太原 030006;2.北京市海淀区教育科学研究所,北京 100088;3.北京师范大学实验小学,北京 100875;4.北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室,北京 100875)

以北京市某郊区310名儿童为研究对象,考察儿童的入学准备现状,并进一步探讨入学准备不足儿童的家庭危险和保护因素。结果发现:(1)儿童入学准备整体不足的比例为15.80%,各领域准备不足的比例依次为身体健康和动作技能(20.30%)、认知和一般知识(20.00%)、学习方式(19.70%)、情绪和社会性(17.70%)以及言语发展(13.90%)。(2)儿童(<7岁)在入学准备整体和学习方式、言语发展领域的准备状况好于年龄较大儿童(≥7岁)。女生的身体健康和动作技能准备好于男生。(3)父母高学历、权威教养方式和户外互动是儿童入学准备不同领域的保护因素,专制和放任教养方式是其不同领域的危险因素。

儿童入学准备家庭因素

1 引 言

“入学准备”指学龄前儿童为了能够从即将开始的正规学校教育中受益所需要具备的各种关键特征或基础条件(Gredler,2000)。这些关键特征和基础条件由美国国家教育目标委员会归纳为五个重要领域:身体健康和与动作技能、情绪与社会性、学习方式、言语发展、认知和一般知识的发展(Rimm,Pianta,& Cox,2000)。一项基于美国儿童入学准备的调查结果显示,在不同州约有16%~35%儿童已达到入学年龄,但由于入学准备分数较低而不能正常入学(Rimm,Pianta,& Cox,2000)。国内学者对长春市309名儿童的入学准备状况进行了教师团体评定,75%的儿童存在某些方面的入学准备问题,且问题多集中在学习方式和情绪与社会性发展领域(孙蕾,张向葵,盖笑松,2006)。由此发现,很多达到入学年龄的儿童没有为即将开始的学习和生活做好准备,进而影响其未来的学校表现,如Marks等人(2007)的研究发现,在入学时认知能力较低的儿童,入学后获得学业技能的速度较慢(Marks & Garcia,2007);幼儿时期的认知、注意、精细动作能力等可以显著预测后期的学业成绩(Pagani,Fitzpatrick,Archambanlt,& Janosz,2010);一般知识、注意和动作技能可以显著预测后期的科学成绩(Grissmer,Grimm,Aiyer,Murrah,& Steele,2010)。但目前对于我国儿童的入学准备状况的关注仍然相对较少。入学准备是一个具有文化差异性的研究课题(盖笑松,张向葵,2005)。例如,Kinlaw等(2001)发现,华裔美国儿童比欧裔美国儿童有更高的自制力和入学准备测验得分;华裔美国母亲比欧裔美国母亲更重视“努力”等因素对未来学业的影响。Kelly(2003)研究发现,中国母亲认为数学技能的重要性高于阅读技能,而美国母亲则相反。相应地,两国儿童入学准备状况也各有偏重。Konold和Pianta(2005)将儿童入学准备分为6类,其中注意力问题、低认知能力、低社会和认知技能、外部问题、高社会能力、高认知能力和轻微的外部问题的儿童的比例依次为10%、7%、20%、17%、24%、22%。与国外研究相比,我国12.52%的儿童属于入学准备综合不足型,这是国外研究没有发现的(卢富荣,2012)。进入小学,接受正规义务教育是儿童发展的一个重要转折点,良好的入学准备对儿童学校表现具有重要影响。对入学准备不良儿童进行及早识别和干预,能有效提高儿童入学后的学校适应程度,降低儿童的发展问题。然而目前有关入学准备的研究主要集中在美国、加拿大等发达国家,国内的研究刚刚起步,这些结论是否可以推广到我国,还有待于本土化的实证研究。

家庭是建立在婚姻和一定经济基础上的共同生活的社会群体,是儿童成长的主要环境,在儿童入学准备的发展中居于重要地位。美国心理学家Bronfenbrenner(1992)提出的生态系统理论认为,发展的个体处在从直接环境(如,家庭)到间接环境(如,宽泛的文化)的几个环境系统的中间或嵌套于其中,每一系统都与其他系统以及个体交互作用,影响着发展的各个方面。微系统(microsystem)指个体活动和交往的直接环境,这个环境是不断变化和发展的,是环境系统的最里层。中系统(mesosystem)指各微系统之间的联系或相互关系。外系统(exosystem)指儿童并未直接参与但却对他们的发展产生影响的系统。例如,父母的工作环境。宏系统(macrosystem)指的是存在于以上3个系统中的文化、亚文化和社会环境,实际上是一个广阔的意识形态。家庭是个体成长最重要的微系统,对儿童的发展有直接作用,同时中系统、外系统和宏观系统往往通过微系统的中介而起间接作用。Becker等(1986)提出的家庭投资模型主要认为家庭对经济资源、社会资源以及人力资源方面的投资与儿童青少年的积极发展相关联,如父母花费在孩子身上共同活动的时间(比如,一起参观博物馆或在家做一个科学小实验)被看作是投资,这些投资能够促进儿童的发展。Bronfenbrenner的生态系统理论和Becker等的家庭投资模型提供了一个很好的分析环境对儿童入学准备影响的视角。相关实证研究发现家庭经济地位影响儿童在生理发育、言语能力、视觉运动技能、身体动作等领域的准备状况,来自低社会经济地位家庭的儿童入学准备较差(Costeff & Kulikowski,1996;Stipek & Ryan,1997)。母亲对儿童所持的温暖、接受态度与儿童前阅读、前数学能力的测试得分积极相关(Hess,Holloway,& Dickson,1984),母亲较少惩罚和较少控制有利于儿童的入学准备状况,并进而提高其学习成绩(Pianta & Harbers,1996;Pianta,Nimetz,& Bennett,1997)。Britto等(2006)研究发现,白人和黑人父母在家庭中的语言使用特征和教育策略导致了其子女在入学准备上的25%~60%的差异,母亲的支持和引导性参与使儿童表现出更好的入学准备和表达性语言能力。亲子共读活动能有效地促进儿童的语言技能、口头表达能力,也为儿童发展基本社会技能提供机会,如谈话中的语轮转化、自我表达和自我调节能力等(Jong & Leseman,2001;Farver,Xu,& Eppe,2006)。综上可以发现,已有研究主要考察家庭中某些单一因素对儿童入学准备的影响,缺少探讨家庭多种因素对儿童入学准备影响的研究。

为了深入理解入学准备与家庭环境的关系,本研究将危险因素和保护因素概念引入入学准备的研究中。对于危险因素和保护因素的概念,一种观点认为,危险因素和保护因素是同一变量的两端,主要取决于个体在该变量上得分高低及其与结果变量的关系,如高家庭收入和低家庭收入分别是儿童发展的保护因素和危险因素。另一种观点认为,保护因素是有别于危险因素而独立存在的促进儿童发展的因素,比如父母陪伴是促进儿童发展的保护因素,而低家庭经济地位是阻碍儿童发展的危险因素(李晓巍,刘艳,2013)。无论哪一种观点,基本上都赞成危险因素是指能够引起或增加某种消极后果的各种心理变量;而保护因素则是指能够直接和间接地减轻某种消极后果,或使个体出现远离消极后果的各种心理变量。因此,本研究基于生态系统理论,从危险因素和保护因素的角度探讨儿童入学准备的家庭危险因素和保护因素。通过本研究可以更好地识别出儿童入学准备的危险因素和保护因素,有针对性地为儿童做好入学准备提供实践依据,为义务教育输送高质量有准备的新生,这对基础教育质量的提高、加速社会主义人才培养具有不可估量的重要意义。

2 研究方法

2.1被试

采取方便取样的方式,选取北京市某郊区5所普通小学的儿童为研究被试,在儿童进入小学一年级一周内,向其家长发放儿童入学准备家长核查表(SRC-P)360份和家庭相关因素测查工具,收回有效问卷341份,问卷回收率为94.72%。采用张厚粲等人修订的《瑞文标准推理测验》修订本,结合入学准备问卷测谎题的得分(5道测谎题上,3道及以上的题目选择“是”时,视为无效问卷)删掉智力缺陷或者回答无效的被试,有效被试为310名,儿童平均年龄为6.74岁,SD=0.59。其中,男生162名,女生142名。

2.2研究工具

2.2.1入学准备家长调查问卷

采用盖笑松(2007)编制的儿童入学准备家长核查表(SRC-P),该核查表包括儿童身体健康和动作技能、情绪和社会性、学习方式、言语发展、认知和一般知识等5个领域。共50个项目,每个领域含有9道题目,此外还包括5道测谎题。SRC-P采用0,1计分方式。量表中包含正向题和反向题。每个领域9道题目之和为分量表的得分,分数越高表示儿童该领域准备状况越好。该量表的内部一致性系数为0.80。

2.2.2家庭环境相关因素的测查工具

(1)家庭收入。通过询问父母“您家庭总收入/月:________”一个题目进行测查,原始题目为5点计分(1:3000元及以下;2:3001~5000元;3:5001~10000元;4:10001~20000元;5:20001元或以上)。本研究中由于被试选择3、4、5的较少,因此对3、4、5选项进行合并,把家庭年收入合并为三类,分别为:3000元及以下、3001~5000元、5001元及以上。

(2)父、母亲受教育程度。包括两个题目,由填写问卷的父亲或母亲回答父亲学历和母亲学历,原始题目为6点计分(1:小学或小学以下;2:初中;3:中专/高中;4:大专;5:本科;6:研究生或研究生以上),本研究根据需要对选项进行合并,把父、母亲的受教育程度均合并为四类,分别为:“小学及以下”“初中”“中专/高中”“大专及以上”。

(3)父母教养方式问卷。采用台湾陈富美教授根据Robinson问卷所修订的父母教养方式问卷。该问卷共59个题目,分别从权威、专制和放任三个维度考察父母教养方式。权威维度包括温暖、说理、民主、随和4个子因子。专制维度包括命令、体罚、不说理、言语攻击4个子因子。放任维度包括缺乏坚持性、忽视、自信3个因子。采用从“从不”到“总是”5点计分,将温暖、说理、民主、随和四个因子的平均分之和作为权威维度的总分;将命令、体罚、不说理、言语攻击四个因子的平均分之和作为专制维度的总分;将缺乏坚持性、忽视、自信三个因子平均分之和作为放任维度的总分。本研究中问卷各维度内部一致性信度在0.70~0.93之间。通过Mplus 7.0对量表的结构进行验证性因素分析发现,模型的各项拟合指数较好(/df=3.08,CFI=0.92,TLI=0.96,RMSEA=0.04),说明量表具有较好的结构效度。

(4)亲子日常活动问卷。亲子日常活动问卷在参考已有相关研究(张明浩,陈平,邓慧华,&陆祖宏,2009;律茵,2013)的基础上自编而成,主要包括父母与儿童的日常活动,共21个题目,采用“从不”“很少”“有时”“经常”“总是”5点计分。主要涉及认知互动(如:家长给孩子讲故事和孩子一起阅读;家长和孩子阅读时,家长用手指着文字阅读内容)、社会性互动(如:当家里来客人的时候,父母会鼓励孩子与客人交流;孩子与同伴发生矛盾时,家长会给予建议,但尽量让孩子自己解决问题)和户外互动(如:带孩子进行一些必要的身体锻炼活动,如跑步、打球等;周末或假期,家长带孩子进行爬山、外出旅行等活动)三个方面的内容。本研究中该问卷的内部一致性系数为0.85。通过Mplus 7.0对量表的结构进行验证性因素分析发现,模型的各项拟合指数较好(/df=2.05,CFI=0.91,TLI=0.89,RMSEA=0.07),说明量表具有较好的结构效度。

2.3数据管理与分析

本研究数据采用spss20.0进行录入与处理,在数据录入过程中以及录入后对数据进行了多次审查,确保数据的错误率在0.3‰以下。采用Harman单因子检验法(Harman’s Single-Factor Test)对涉及的变量进一步进行共同方法偏差检验,探索性因素分析结果发现,特征根大于1的因子共有14个,第一个因子对变异量的解释率为9.30%,说明共同方法偏差不明显。因此,本研究没有进一步采用统计方法对共同方法偏差效应进行控制。

3 研究结果

3.1儿童入学准备的表现特点

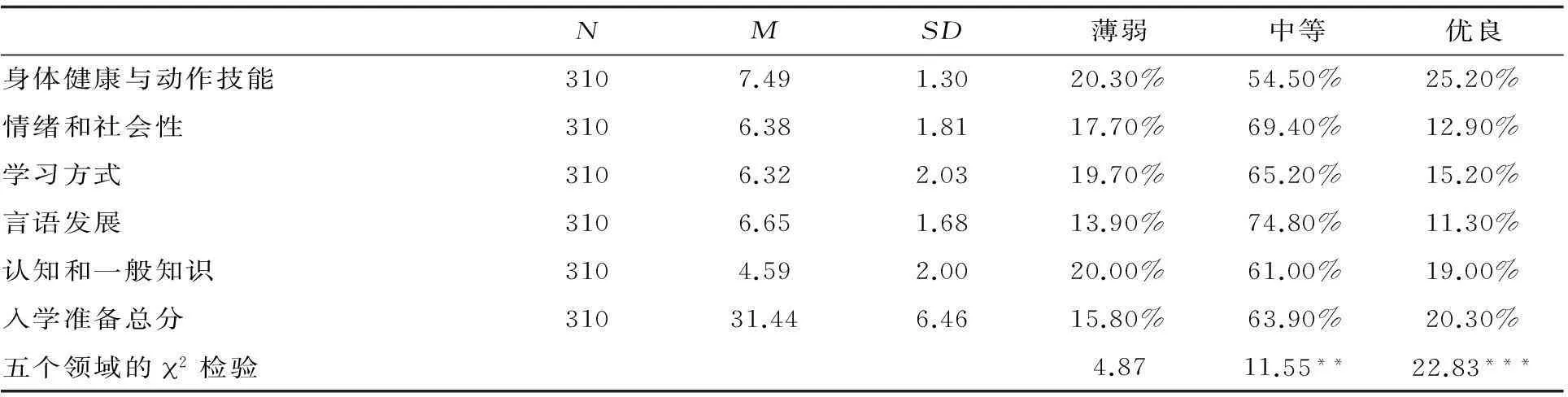

首先计算了儿童入学准备整体及其五个领域的平均数与标准差。并分别以总分和五个领域得分建立参照性评价标准,若低于平均分一个标准差,则属于入学准备薄弱;在平均分左右一个标准差之内(包括左右一个标准差)则属于入学准备中等;高于平均分一个标准差,则属于入学准备优良。以这个标准分别计算了儿童在入学准备总体及五个领域薄弱、中等和优良所占的比例,结果见表1。

表1 儿童入学准备问卷总分及各领域的平均数、标准差和薄弱、中等、优良的比例

注:*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001,+表示边缘显著,下同。

由表1可见,儿童入学准备薄弱和优良比例最高的均为身体健康和动作技能领域(20.30%和25.20%)、认知和一般知识领域(20.00%和19.00%);其次是学习方式领域(19.70%和15.20%)、情绪和社会性领域(17.70%和12.90%);言语发展领域准备薄弱和优良的比例均为最低(13.90%和11.30%)。入学准备整体薄弱和优良的比例分别为15.80%和20.30%。进一步运用卡方分析分别考察儿童入学准备五个领域上薄弱、中等、优良所占比例是否存在显著差异,结果发现:在儿童入学准备五个领域上的中等、优良比例差异达到显著水平。

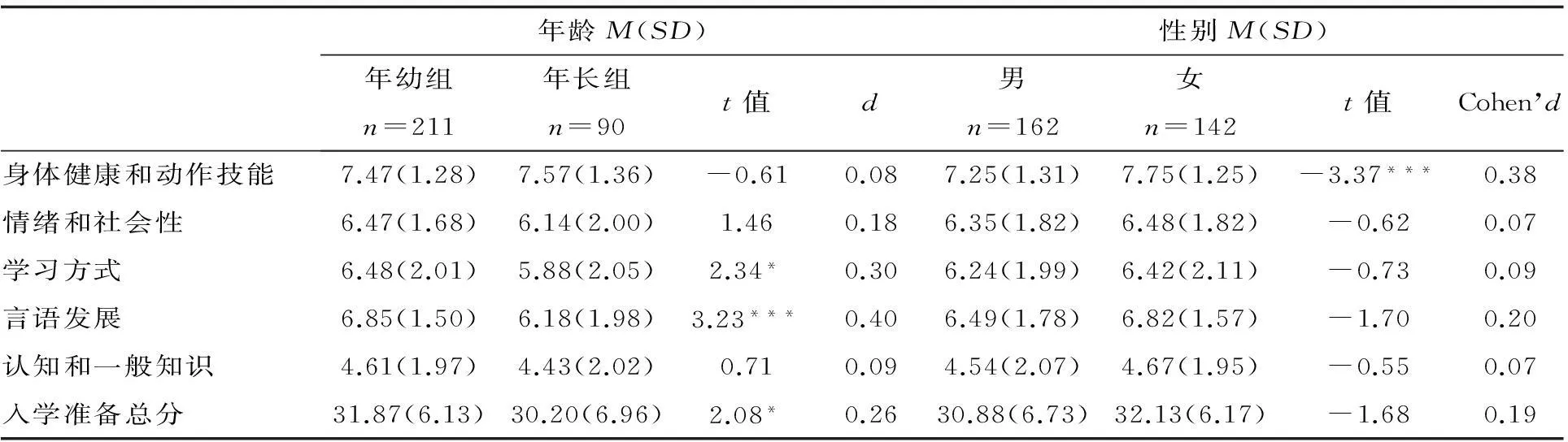

为了考察不同年龄组儿童的入学准备状况,首先根据儿童的年龄划分为年幼组(儿童年龄<7岁,共211人,M1=6.42±0.26岁)和年长组(儿童年龄≥7岁,共90人,M2=7.49±0.43岁)。以入学准备总分及其5个领域作为因变量进行独立样本t检验,结果发现:年幼组与年长组儿童在入学准备整体(t=2.08,p<0.05)、学习方式领域(t=2.34,p<0.05)和言语发展领域(t=3.23,p<0.01)差异均显著,表现为年幼组儿童的入学准备好于年长组儿童(见表2)。

不同性别儿童的入学准备状况独立样本t检验发现:女生的身体健康和动作技能好于男生(t=3.37,p<0.01)。

表2 不同组儿童入学准备的差异检验

3.2家庭因素对儿童入学准备的影响

采用分层回归考察不同的家庭因素对儿童入学准备的预测作用。第一层进入儿童的年龄和性别作为控制变量,第二层进入家庭收入、父亲学历和母亲学历;第三层进入父母教养方式,包括权威、专制和放任三个维度;第四层进入亲子日常活动,包括认知互动、社会性互动和户外互动。全部变量都采用“enter”方式进入。

存在多重共线性时的方差与不存在多重共线性时的方差之比,即方差膨胀因子VIF<10,容忍度>0.1,容忍度指每个自变量作为因变量对其他自变量进行回归分析时得到的残差比例,大小用1减决定系数来表示。该指标越小,则说明该自变量被其余变量预测的越精确,共线性可能就越严重,如果某个自变量的容忍度小于0.1,则可能存在共线性问题,所以本研究结果得到的数据显示预测变量之间不存在多重共线性问题。回归分析结果显示(见表3),在控制了儿童的年龄和性别的预测作用后发现:母亲学历显著正向预测入学准备总体、学习方式和言语发展领域,其预测系数依次为0.20、0.18、0.22;父亲学历显著正向预测儿童的认知和一般知识领域,预测系数为0.21。权威教养方式显著正向预测入学准备总体、学习方式、言语发展及认知和一般知识领域,其预测系数依次为0.21、0.17、0.16和0.23;专制教养方式显著负向预测入学准备总体、情绪和社会性及学习方式领域,其预测系数依次为-0.15、-0.17和-0.28;放任教养方式显著负向预测儿童入学准备总体、情绪和社会性、学习方式、言语发展及认知和一般知识领域,其预测系数依次为-0.30、-0.26、-0.28、-0.28和-0.14。认知互动显著正向预测认知和一般知识领域,预测系数为0.27;户外互动显著正向预测儿童入学准备总体及身体健康和动作技能领域,预测系数依次为0.17和0.16。

从不同层次家庭因素对儿童入学准备五个领域的解释率发现,家庭收入、父母学历对儿童认知和一般知识的解释率最大为8.80%;父母教养方式对儿童情绪和社会性领域的解释率最大为22.30%;亲子日常互动对儿童认知和一般知识领域的解释率最大为8.20%。

4 讨 论

4.1儿童入学准备五个领域的不均衡性

本研究发现,入学准备五个领域的发展存在明显的不平衡性,入学准备整体准备优良的占20.30%,身体健康和动作技能、认知和一般知识、学习方式、情绪和社会性及言语发展领域准备优良的比例依次为25.20%、19.00%、15.20%、12.90%和11.30%。

儿童入学准备表现出的不均衡现象受到多方面因素的影响,包括家庭因素、学前教育因素和社会因素。首先,由于家庭、学前教育和社会都强调幼儿早期智能开发,所以儿童的认知能力、知识掌握方面存在过度发展的现象。这种竞赛式的过度开发占据了儿童大量的时间成本,使儿童在其他领域上的发展需求受到了压制(盖笑松,杨世君,孙蕾,2008)。其次,家长和学前教师缺乏科学全面的教育观念和意识,使得儿童在学习方式、情绪和社会性等领域的发展没有受到足够的重视。刘利丹(2007)发现,家长对某些教育内容的认识仍存在不足之处,例如,将“孩子各方面平衡发展”排在第一位的家长仅占18.36%,在所有的题项中,排在倒数第四位,孩子的全面发展没有得到家长的足够重视。再次,家庭养育的特点也加剧了失衡的早期教育,由于之前我国实施的计划生育政策,“4-2-1”家庭(4个祖辈、2个父辈、1个孩子)较多,一方面期望孩子成为人中龙凤,另一方面又期望孩子“少吃苦”。在日常生活中祖辈包办,致使儿童的独立性和社会性技能缺失。该结果表明儿童的入学准备存在明显的不均衡性,这就要求家长和教师,一方面在早期教育中不应忽视学习兴趣、学习方式的积累、积极情绪情感的培养以及社会性发展的促进;另一方面,儿童入学之后,教师应该尊重儿童的个体差异,依据儿童的特点因材施教,促进其全面发展。由于本研究被试的代表性问题,其他地区儿童的入学准备状况值得进一步探讨。

表3 家庭因素对儿童入学准备总体及其五个领域的线性回归分析

4.2儿童入学准备的差异状况

本研究发现,年幼儿童(<7岁)在学习方式、言语发展以及入学准备总体三方面的得分均优于年长儿童(≥7岁)。该研究与Zill(1997)研究结果一致,该研究发现年龄较大儿童比年龄较小的儿童有更多的语言协调和组织的功能问题,由于这些原因可能推迟入学。但是也有国外研究者发现年龄较大儿童在入学准备各个领域上均好于年龄较小儿童(Kinard & Reinherz,1986;Shepard & Smith,1986;West,Denton,& Germino,2000;吕正欣,2008)。之所以会得出不同的结果,首先由于本研究与其他研究的被试年龄分组有所差异;其次是家庭经济地位的差异,吕正欣(2008)研究中的被试选自吉林长春市的一所小学,而我们的被试选自北京郊区的小学,相比市区的家庭,郊区家庭多为外地务工人员,两者在父母受教育程度、父母职业或家庭收入上有一定的差异;再次,吕正欣的研究结果仅报告低龄组和其他两组儿童的入学准备总体差异显著,并没有具体说明哪方面存在差异,可能是其他方面的得分掩盖了这两方面的得分差异。正常情况下,儿童进入小学的年龄均在6岁,但是当父母发现孩子在学前教育中存在一定的问题时,便会推迟孩子进入小学的年龄。但追踪研究表明,推迟入学并不能使平均学习成绩提高,那些能力发展不足的儿童如果正常入学,无论是在数学还是阅读能力上比推迟一年入学的儿童进步更多,但是这部分儿童在经过一年的发展后,在学习方式、言语发展等方面仍和正常入学的年幼儿童存在显著差异(Hong & Raudenbush,2005)。

研究还发现女生在身体健康和动作技能领域的准备要优于男生。在本研究中,动作技能包括大运动技能、精细运动技能、动作协调性三个方面。这与方富熹等人(2005)的研究结果一致,他们发现在有关动作领域性别差异上,女孩的精细动作发展和平衡力要优于男孩。一方面这种差异可能是男女儿童的发展性差异,如相关研究发现女孩的言语发展要好于男孩,特别是在言语表达上,且女孩基本语言能力的优势在青少年期仍旧存在(MaGuiness,1976;Smolak,1986;许燕,张厚粲,1998;Gurian,2009)。另一方面,男女儿童经验和早期教育的不同导致差异的产生。如Hedges(1995)研究发现,女孩比男孩写作更流利是因为她们经常读书并将她们所学的用于写作上。同时,在成长速率上,12岁之前女童的身高、体重增长速度在整体上快于男童,这些原因使得女童在这一领域的发展优于男童。因此,在儿童入学准备教育方面父母应该关注性别差异的特点,对不同性别的孩子进行针对性的培养。

4.3儿童入学准备的家庭危险和保护因素

本研究在控制了儿童的年龄和性别作用后,回归分析结果发现:母亲学历可以显著正向预测儿童入学准备整体、学习方式和言语发展领域;父亲学历可以显著正向预测儿童的认知和一般知识领域。即母亲学历越高,儿童入学准备整体、儿童入学准备的学习方式领域和言语发展领域越好;父亲的学历越高,儿童的认知和一般知识领域准备越好。这一结果既表明父、母受教育水平对儿童的入学准备均具有十分重要的作用;同时也说明父、母亲受教育水平对儿童入学准备的不同方面的影响存在差异。父、母受教育水平直接关系到家庭能否为儿童的身体发育、心理发展和社会适应提供必要的物质基础和良好的教育资源。相对而言,高学历家庭与低学历家庭相比会拥有更多的经济、社会以及人力资源,从而为儿童的发展提供更多的投资(Duncan & Magnuson,2003)。家庭投资模型也认为经济条件好的家庭有能力将金钱用于儿童的发展,而在经济条件不利的家庭,则要将金钱更多地用于家庭的即时需求,而非儿童的发展(Corcoran & Adams,1997;Bradley & Corwyn,2002)。受教育水平低的父母给孩子提供的情感支持较少,教养技能较差,不利于儿童发展,容易引发儿童的情绪社会问题。

从另一个角度来看,父、母学历对儿童入学准备的影响存在差异。近年来,随着越来越多的母亲进入劳动力市场从事工作,父亲的角色开始发生转变,从传统的养家者演变为儿童的同伴、保护者、引导者等多重角色。父、母亲共同承担养育孩子的任务,但是父亲和母亲对孩子的影响存在差别,这种差异表现在数量和质量上。相关研究也证实,母亲低学历显著预测儿童读写能力、数学能力、社会技能和问题行为,母亲受教育水平对儿童的学业和社会性发展均具有十分重要的作用(李燕芳,刘丽莎,刘丽君,2014)。相对于母亲来说,高学历的父亲与孩子的关系更多的是一种激励型关系,让自己的孩子更多的接触外部世界(Paquette,2004),进而促进儿童的认知和一般知识领域的准备状况。

但是本研究结果未显示出家庭收入对入学准备的影响,这一结果与引言中介绍的家庭经济地位对儿童的影响存在差异。之所以出现这样的结果,一方面可能由于本研究被试家庭收入全距较小,且多集中于低收入组;另一方面家庭社会经济地位通常包括家庭收入、家长受教育程度和家长职业三个方面。家庭收入仅为其中的一个因素,Hill(2001)研究发现,家庭收入是父母教养方式与儿童入学准备状态之间的调节因素,在低收入家庭中,父母教养方式对儿童入学准备状态的影响更强。Rafoth发现,在低社会经济地位的家庭中,母亲受教育程度和父亲收入对儿童入学准备状态有较大的影响。而在高社会经济地位的家庭中,父母育儿观念则成为重要的影响因素。

本研究发现,权威教养方式显著正向预测儿童入学准备整体、学习方式、言语发展及认知和一般知识领域;专制教养方式显著负向预测儿童入学准备总体、情绪和社会性及学习方式领域;放任教养方式显著负向预测入学准备总体、情绪和社会性、学习方式、言语发展及认知和一般知识领域。即权威教养方式儿童入学准备的保护因素;而专制和放任教养方式是儿童入学准备的危险因素。但最近关于父母教养的研究采用维度驱动的方式,即研究父母的具体行为和态度(Pettit et al.,2001)。将父母教养方式分为支持、控制两个维度(Barber et al.,2006),其中控制维度又进一步划分为心理控制和行为控制两个方面。Sternberg(1990)认为,当青少年的心理自主性受到父母的侵犯时,这对青少年有不利的影响,但当父母施加行为控制时对青少年有积极影响(即,对孩子有适当的“要求”);同时,Barber等(2006)证明父母心理控制的负面影响。不同的教养维度对儿童的影响存在东西方的文化差异,在许多西方文化中,个人拥有的是“独立意识的自我”;而在东方文化中,个人拥有“相互依赖的自我意识”。因此,具有自我独立意识的文化倾向于重视个人的自主性,而具有相互依存的自我意识的文化往往把自主性作为彼此之间联系以外次要的约束(Markus & Kitayama,1991;Chan & Chan,2009)。研究发现相比西方儿童,韩国的孩子比较容易接受父母为他们制定的目标,承认父母的权威(Choi,2006;Kim & Graff,2001)。Wang等(2007)对美国和中国的七年级学生进行了为期六个月的纵向研究发现相比美国,中国父母的心理自主性支持对儿童情绪功能或学业的影响较小。此外,心理控制的负面影响在中国不太明显。同时,在中国父母行为控制对儿童积极情绪的影响力较小。所以在今后的研究中可以采用维度驱动的父母教养方式分类,对小学儿童入学准备问题进行研究,进一步观察父母控制行为对儿童的入学准备情况是否有显著影响。

本研究发现户外互动可以显著正向预测入学准备总体、身体健康和动作技能领域。国外研究证实了亲子互动对儿童入学准备所产生的影响(Britto,Brooks,& Griffin,2006)。此外,孙蕾(2007)研究发现家长和孩子的户外互动与儿童的情绪和社会性发展之间存在显著正相关。由于本研究被试的代表性问题,并未发现户外互动和儿童的情绪社会性发展之间的显著相关,可在今后的研究中进一步进行讨论。

5 结 论

(1)儿童入学准备整体不足的比例为15.80%,各领域准备不足的比例依次为身体健康和动作技能(20.30%)、认知和一般知识(20.00%)、学习方式(19.70%)、情绪和社会性(17.70%)以及言语发展(13.90%)。

(2)年龄较小儿童在入学准备整体和学习方式、言语发展两个领域的准备状况好于年龄较大儿童。女生的身体健康和动作技能准备好于男生。

(3)母亲高学历是儿童入学准备整体、学习方式领域和言语发展领域的保护因素;父亲高学历是儿童认知和一般知识领域的保护因素;权威教养方式是儿童入学准备整体以及学习方式、言语发展、认知和一般知识领域的保护因素;专制教养方式是儿童入学准备整体以及情绪和社会性、学习方式领域的危险因素;放任教养方式是儿童入学准备整体以及情绪和社会性、学习方式、言语发展、认知和一般知识领域的危险因素;户外互动是儿童入学准备整体以及身体健康和动作技能领域的保护因素。

方富熹,方格.(2006).儿童发展心理学.北京:人民教育出版社.

盖笑松,杨世君,孙蕾.(2008).中国儿童的入学准备:问题分析与促进途径.东北师大学报:哲学社会科学版,(6),15-19.

盖笑松,张向葵.(2005).儿童入学准备状态的理论模型与干预途径.心理科学进展,13(5),614-622.

李晓巍,刘艳.(2013).国外学前儿童入学准备:危险因素与保护因素.中国特殊教育,10,65-71.

李燕芳,刘丽莎,刘丽君.(2014).母亲风险因素对儿童早期发展的影响:教养行为的中介作用.中国特殊教育,5,66-75.

刘利丹.(2007).家长关于早期教育相关问题观念的调查研究.硕士学位论文.西南大学.

卢富荣.(2012).儿童入学准备的影响因素及其与学校适应关系的研究.博士学位论文.北京师范大学.

律茵.(2013).锦州市早教机构0-3岁婴幼儿亲子活动课堂组织现状研究.硕士学位论文.内蒙古师范大学.

吕正欣.(2008).儿童入学准备发展水平对其学校适应状况的预测.硕士学位论文,东北师范大学.

孙蕾,张向葵,盖笑松.(2006).教师对儿童入学准备状况的团体评定.儿童发展与教育,5,11-14.

许燕,张厚粲.(1998).小学生言语能力及其发展倾向的性别差异研究.心理发展与教育,3(9).

张明浩,陈欣银,陈平,邓慧华,陆祖宏.(2011).婴儿气质及母亲的养育态度与亲子日常活动的关系.应用心理学,(2),118-125.

Barber,B.K.,Stolz,H.E.,Olsen,J.A.,Collins,W.A.,& Burchinal,M.(2005).Parental support,psychological control,and behavioral control:Assessing relevance across time,culture,and method.MonographsoftheSocietyforResearchinChildDevelopment,i-147.

Becker,Gary,S.,& Tomes.(1986).Human capital and the rise and fall of families.JournalofLaborEconomics,4(3),1-39.

Bradley,R.H.,& Corwyn,R.F.(2002).Socioeconomic status and child development.AnnualreviewofPsychology,53(1),371-399.

Britto,P.R.,Brooks-Gunn,J.,& Griffin,T.M.(2006).Maternal reading and teaching patterns:Associations with school readiness in low-income African American families.ReadingResearchQuarterly,41(1),68-89.

Bronfenbrenner,U.(1992).Ecological systems theory.JessicaKingsleyPublishers.

Chan,K.W.,& Chan,S.M.(2009).Emotional autonomy and perceived parenting styles:Relational analysis in the Hong Kong cultural context.AsiaPacificEducationReview,10(4),433-443.

Choi,I.J.(2006).Cultural psychological implication of the Korean parent-child relationship.TheKoreanJournalofCounseling,7,761-773.

Corcoran,M.,& Adams,T.(1997).Race,sex,and the intergenerational transmission of poverty.ConsequencesofGrowingupPoor,461-517.

Costeff,H.,& Kulikowski,Z.(1996).The developmental profile of disadvantaged 6 year old children.BritishJournalofDevelopmentalDisabilities,42,45-53.

De Jong,P.F.,& Leseman,P.P.M.(2001).Lasting effects of home literacy on reading achievement in school.JournalofSchoolPsychology,39(5),389-414.

Duncan,G.J.,& Magnuson,K.A.(2003).Off with Hollingshead:Socioeconomic resources,parenting,and child development.SocioeconomicStatus,Parenting,andChildDevelopment,83-106.

Farver,J.,Xu,Y.,& Eppe,S.(2006).Home environments and young Latino children’s school readiness.EarlyChildhoodResearchQuarterly,21,196-212.

Gredler,G.R.(2000).Early childhood education-assessment and intervention:What the future holds.PsychologyintheSchools,2000,37(1),73-79.

Grissmer,D.,Grimm,K.J.,Aiyer,S.M.,Murrah,W.M.,& Steele,J.S.(2010).Fine motor skills and early comprehension of the world:two new school readiness indicators.DevelopmentalPsychology,46(5),1008.

Gurian,M.(2007).Nurturethenature:Understandingandsupportingyourchild’suniquecorepersonality.John Wiley & Sons.

Hedges,L.V.,& Nowell,A.(1995).Sex differences in mental test scores,variability,and numbers of high-scoring individuals.Science,269(5220),41-45.

Hess,R.D.,Holloway,S.D.,& Dickson,W.P.(1984).Maternal variables as predictors of children’s school readiness and later achievement in vocabulary and mathematics in sixth grade.ChildDevelopment,55(4),1902-1912.

Hill,N.E.(2001).Parenting and academic socialization as they relate to school readiness:The roles of ethnicity and family income.JournalofEducationalPsychology,93(4),686.

Hong,G.,& Raudenbush,S.W.(2005).Effects of kindergarten retention policy on children’s cognitive growth in reading and mathematics.EducationalEvaluationandPolicyAnalysis,27(3),205-224.

Kim,H.O.,& Hoppe-Graff,S.(2001).Mothers roles in traditional and modern Korean families:The consequences for parental practices and adolescent socialization.AsiaPacificEducationReview,2(1),85-93.

Kinlaw,C.R.,Kurtz-Costes,B.,& Goldman-Fraser,J.(2001).Mothers’ achievement beliefs and behaviors and their children’s school readiness:A cultural comparison.JournalofAppliedDevelopmentalPsychology,22(5),493-506.

Kelly,M.K.(2002).Getting ready for school:A crosscultural comparison of parent and child beliefs about and preparations for entry into first grade in China and the United States.DissertationAbstractsInternational,63(11-B),5550.

Konold,T.R.,& Pianta,R.C.(2005).Empirically-derived,person-oriented patterns of school readiness in typically-developing children:Description and prediction to first-grade achievement.AppliedDevelopmentalScience,9(4),174-187.

Lamb,M.E.,& Baumrind,D.(1978).Socialization and personality development in the preschool years.SociopersonalityDevelopment.New York:Holt,Rinehart and Winston.

Markus,H.R.,& Kitayama,S.(1991).Culture and the self:Implications for cognition,emotion,and motivation.PsychologicalReview,98(2),224.

Marks,A.K.,& Coll,C.G.(2007).Psychological and demographic correlates of early academic skill development among American Indian and Alaska Native youth:A growth modeling study.DevelopmentalPsychology,43(3),663.

McGuinness,D.(1976).Sex differences in the organization of perception and cognition.ExploringsexDifferences,123-156.

Pagani,L.S.,Fitzpatrick,C.,Archambault,I.,& Janosz,M.(2010).School readiness and later achievement:a French Canadian replication and extension.DevelopmentalPsychology,46(5),984.

Paquette,D.(2004).Theorizing the father-child relationship:Mechanisms and developmental outcomes.HumanDevelopment,47,193-219.

Pettit,G.S.,Laird,R.D.,Dodge,K.A.,Bates,J.E.,& Criss,M.M.(2001).Antecedents and behavior-problem outcomes of parental monitoring and psychological control in early adolescence.ChildDevelopment,72(2),583-598.

Pianta,R.C.,& Harbers,K.L.(1996).Observing mother and child behavior in a problem-solving situation at school entry:Relations with academic achievement.JournalofSchoolPsychology,34,307-322.

Pianta,R.C.,Nimetz,S.L.,& Bennett,E.(1997).Mother-child relationships,teacher-child relationships,and school outcomes in preschool and kindergarten.EarlyChildhoodResearchQuarterly,12(3),263-280.

Rafoth,M.A.(1997).Guidelines for developing screening programs.PsychologyintheSchools,34(2),129-142.

Rimm-Kaufman,Pianta,& Cox.(2000).Teachers’ judgments of problems in the transition to kindergarten.EarlyChildhoodResearchQuarterly,15(2),147-166.

Smetana,J.G.,& Daddis,C.(2002).Domain-specific antecedents of parental psychological control and monitoring:The role of parenting beliefs and practices.ChildDevelopment,73(2),563-580.

Smolak,L.(1986).Infancy.Englewood Cliffs,NJ:Prentice-Hall.

Stipek,D.J.,& Ryan,R.H.(1997).Economically disadvantaged preschoolers:Ready to learn but further to go.DevelopmentalPsychology,33(4),7-11.

Wang,Q.,Pomerantz,E.M.,& Chen,H.(2007).The role of parents’ control in early adolescents’ psychological functioning:A longitudinal investigation in the United States and China.ChildDevelopment,78(5),1592-1610.

Zill,N.,Collins,M.,& West,J.(1995).School readiness and children’s developmental status.ERICDigest.

Zill,N.,Loomis,L.S.,& West,J.(1997).The elementary school performance and adjustment of children who enter kindergarten late or repeat kindergarten:Findings from national surveys.NationalHouseholdEducationSurvey.StatisticalAnalysisReport.

Abstract

The purpose of this study aimed to examine the characteristics of children’s school readiness and influencing factors of family from 310 children with normal intelligence in suburb of Beijing.Results showed that:(1)The whole school readiness for being weak is 15.8%,physical well-being and motor development is 20.3%,cognition and general knowledge is 20.0%,approach to learning is 19.7%,emotional and social development is 17.7%,language development in preparation for the weak is 13.9%.(2)Younger children are better than older children in total school readiness,approaches to learning and language development readiness.Girls are better than boys in physical well-being and motor development.(3)Parent’s high education level,authoritative parenting and parents-children interaction outdoors are protective factors of school readiness.Domineering and permissive parenting styles are dangerous factors of school readiness.

School Readiness Status of Children and its Risky and Protective Factors from Family

LU Fu-rong1SHI Ya-qi1WANG Xia2LI Du-fang3WANG Yun4

(1.School of Education Science,Shanxi University,Taiyuan 030006,China;2.Beijing Haidian Institute for EducationalResecrch,Beijing,100088,China;3.Experiment Primary School of Beijing Normal University,Beijing 100875,China;4.National Key Laboratory of Cognitive Neuroscience and Learning,Beijing Normal University,Beijing,100875,China)

children,school readiness,family factors

山西大学人文社会科学科研基金(010651901006)。

B844

A

1006-6020(2016)-02-0180-13

**通信作者:卢富荣,博士,山西大学教育科学学院教师,E-mail:lufr@sxu.edu.cn。