针药结合治疗寒湿证腰椎间盘突出症的临床观察

曹 越 章 薇(湖南中医药大学第一附属医院,湖南 长沙 410007)

针药结合治疗寒湿证腰椎间盘突出症的临床观察

曹越章薇△

(湖南中医药大学第一附属医院,湖南 长沙 410007)

目的 探讨针药结合寒湿证腰椎间盘突出症的临床疗效。方法 将70例患者按随机数字表法分为两组,每组35例。针药组予针刺和肾着汤加减方治疗,中药组予肾着汤加减方治疗。两组均以7 d为1个疗程,治疗2个疗程。观察治疗前后的VAS评分、ODI评分及临床疗效。结果 针药组的总有效率91.43%,高于对照组的74.29%(P<0.05);治疗后两组VAS评分、ODI评分较本组治疗前均下降(P<0.05),且针药组的改善优于中药组(P<0.05)。结论 针药结合治疗寒湿证腰椎间盘突出症疗效确切,并能减轻患者疼痛和改善功能。

腰椎间盘突出症寒湿证针刺肾着汤VAS评分ODI评分

腰椎间盘突出症(LDH)是临床上出现腰腿痛的常见病因,具有反复发作的特点,严重影响了患者的生活质量。中医治疗本病疗效确切,方法多样,如中药内服、针灸、推拿、刺络拔罐等,但对针药结合治疗本病及辨证分型论治的报道较少。笔者采用针药结合治疗寒湿证腰椎间盘突出症35例,并与中药内服相比较,旨在探讨该法的临床疗效及对患者VAS评分及ODI评分的影响,也为针药结合治疗本病提供依据,现报告如下。

1 资料与方法

1.1临床资料选择2014年6月至2015年6月湖南中医药大学针灸科门诊患者70例,按随机数字表法分为两组,每组35例。针药组男性16例,女性19例;年龄20~63岁,平均(47.18±10.62)岁;病程3 d至4年,平均(1.67±0.82)年;急性加重3~10 d,平均(5.94± 1.47)d。中药组男性15例,女性20例;年龄21~65岁,平均(46.53±11.34)岁;病程2 d至4年,平均(1.72± 0.69)年,急性加重2~10 d,平均(6.71±1.63)d。两组患者性别、年龄及病程等差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2病例选择1)诊断标准:腰椎间盘突出症的西医诊断标准和中医证候(寒湿证)诊断标准参照《中药新药临床研究指导原则》[1]制定。2)纳入标准:(1)符合上述西医诊断标准和中医证候诊断标准;(2)年龄20~65岁,性别不限;(3)急性发作时间≤10d,且腰腿痛未影响患者行走等日常活动;(4)治疗期间未使用其他消炎镇痛药;(5)知情同意,且能坚持治疗的患者。3)排除标准:(1)不符合上述纳入标准者;(2)马尾神经受压明显,需要手术治疗的患者;(3)急性发作时间>10 d,且腰腿痛影响患者行走等日常活动;(4)有严重的系统性疾病及精神病患者;(5)合并其他骨关节疾病,如脊髓肿瘤、腰椎滑脱、腰椎结核、风湿性关节炎等;(6)哺乳期和妊娠期妇女;(7)惧针者或对治疗方案中药物不耐受者;(8)不愿配合或不能坚持治疗的患者。

1.3治疗方法针药组予针刺和肾着汤加减方治疗。1)针刺治疗。取穴太白、脾俞、三阴交、阿是穴,均取患侧。配穴:大腿后侧痛加承扶、委中、承山,大腿外侧痛加环跳、风市、阳陵泉,均取患侧。穴位常规消毒后,以0.30 mm×(40~65 mm)一次性无菌针灸针针刺,阿是穴灸刺,即在腰部疼痛处以中间带两头排刺三针,然后加灸,其余穴位深度依患者肥瘦及病情而定,得气后行捻转平补平泻法1 min,留针30 min,每10 min行针1次,每日1次。2)肾着汤加减方。药物组成:干姜10 g,炙甘草6 g,茯苓15 g,炒白术10 g,肉桂6 g,泽泻10 g,杜仲10 g,独活10 g,当归10 g,牛膝6 g。水煎取200 mL,每日1剂,分早晚2次服用。中药组予肾着汤加减方治疗,方法同针药组。两组均以7 d为1个疗程,治疗2个疗程。治疗期间卧硬板床、避风寒、忌食辛辣刺激之品。

1.4观察指标采用视觉模拟评分法(VAS)[7]评定患者的疼痛程度,采用中文版Oswestry功能障碍指数(ODI)[7]评价腰椎间盘突出症对患者日常生活的影响,予治疗前及疗程结束后各评定1次。

1.5疗效标准参照《中药新药临床研究指导原则》[1]制定。临床痊愈:腰腿疼痛基本消失,直腿抬高试验阴性,恢复正常工作。显效:腰腿疼痛部分消失,无明显压痛点,直腿抬高试验阴性,基本恢复正常工作。有效:有轻度腰腿疼痛,直腿抬高试验可疑阳性,部分恢复工作。无效:腰腿疼痛无好转,直腿抬高试验阳性,不能胜任工作。

1.6统计学处理应用SPSS17.0统计软件分析。计量资料以(±s)表示,采用t检验分析;计数资料采用χ2检验;等级资料采用秩和检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

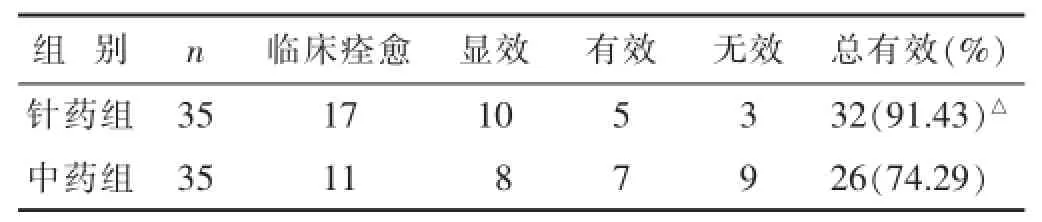

2.1两组临床疗效比较见表1。两组均无脱落病例。观察组总有效率为91.43%,高于对照组的74.29%(P<0.05)。

表1 两组临床疗效比较(n)

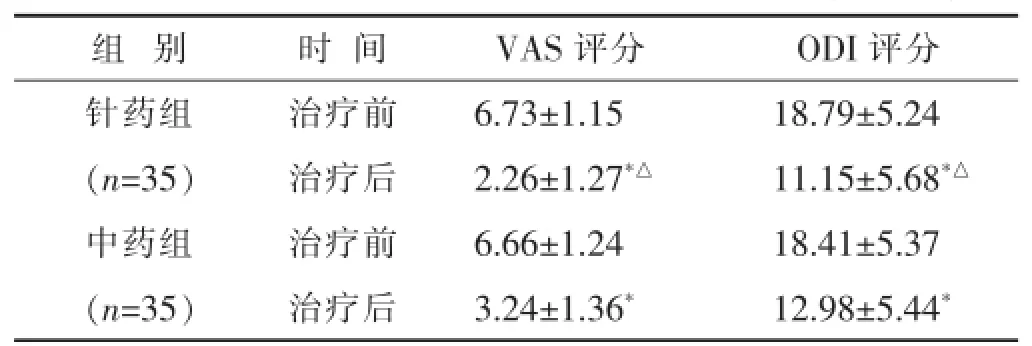

2.2两组治疗前后VAS评分、ODI评分比较见表2。治疗后两组的VAS评分、ODI评分较本组治疗前均下降 (P<0.05),比较针药组改善优于中药组 (P<0.05)。

表2 两组治疗前后VAS评分及ODI评分比较(分,±s)

表2 两组治疗前后VAS评分及ODI评分比较(分,±s)

与本组治疗前比较,*P<0.05;与中药组治疗后比较,△P<0.05。

组别 时间 VAS评分 ODI评分针药组 治疗前 6.73±1.15 18.79±5.24 (n=35) 治疗后 2.26±1.27*△ 11.15±5.68*△中药组 治疗前 6.66±1.24 18.41±5.37 (n=35) 治疗后 3.24±1.36* 12.98±5.44*

3 讨 论

根据腰椎间盘突出症的临床症状,可将其归属于中医学“痹证”“腰痛”等范畴。寒湿证腰痛主要是感受风寒,或坐卧湿地,风寒水湿之邪浸渍经络,经络之气痹阻不通所致。故本病的治疗应以散寒除湿、通络止痛为原则。针刺处方中脾俞、太白有健脾化湿之功,为俞原配穴法;三阴交为肝、脾、肾之交会穴,既能健脾除湿,又能补益肝肾,对寒湿入肾所致腰痛尤为适宜,三穴合用,脾肾健运,寒湿得除,以杜寒湿内生之源。阿是穴灸刺,具有温散寒湿、通络止痛之用,正如《素问·玉机真藏论》所云“今风寒客于人……盛痹不仁肿病,当是之时,可汤熨及火灸刺而去之”,研究指出,艾灸通过热辐射-远红外辐射和光辐射-近红外辐射将热量在人体浅表部分传导和扩散,并渗透到深层组织[8];承扶、委中、承山及环跳、风市、阳陵泉均为循经取穴,具有疏通经络、运行气血之能。诸穴合用,具有散寒除湿、温经通络、蠲痹止痛之功。以往临床研究[2-6]指出,肾着汤及其加减方对寒湿腰痛、腰椎间盘突出症具有较好的临床疗效。中药处方中干姜、肉桂辛热散寒除湿,白术苦温健脾燥湿,甘草甘平和中补脾,茯苓、泽泻甘淡健脾渗湿,以上6药合用,温脾阳而化水湿,为培土制水之法;辅以杜仲之甘温,入肾而补肾助阳,与上述诸药配伍,脾肾同治,相辅相成;独活祛风胜湿、通痹止痛,尤以下肢痹痛为宜,当归补血养筋、活血通络,牛膝引诸药下行而舒筋活络。诸药合用,共奏健脾补肾、散寒除湿、祛风通络、活血止痛之功。张倩等指出,若能辩证准确,肾着汤加味治疗寒湿腰痛具有良好的临床效果。针药结合,外可疏通经络,内可调理脏腑,使脾肾健、寒湿去、经络通而诸症得除[9]。本次研究结果表明,针药结合治疗寒湿证腰椎间盘突出症的总有效率为91.43%,高于中药组的74.29%(P<0.05),提示针药结合的临床疗效优于单纯中药内服,这与杜欣的报道类似;同时,针药组对VAS评分及ODI评分的改善优于中药组(P<0.05),提示针药结合能减轻患者疼痛和改善功能,效果优于单纯中药内服。针刺及艾灸通过刺激穴位,能够解除肌肉痉挛,中药内服则可改善血液循环,减轻神经根压迫,二者相互为用,效果相得益彰[10]。

本次研究未能观察远期疗效,在今后的工作中,应加大样本含量,并进行随访,进一步观察针药结合治疗寒湿证腰椎间盘突出症的临床疗效。

[1]中华人民共和国卫生部.中药新药临床研究指导原则:第3辑[M].北京:中华人民共和国卫生部,1997:145-146.

[2]陈丽丽,武精华.摩腰丹外敷配合肾着汤治疗寒湿腰痛的疗效观察[J].临床医药文献杂志:电子版,2014,1(9):793,796.

[3]黄晓锐,黄燕玲,陈鹏典.肾着汤配合中药穴位热敷治疗寒湿腰痛的疗效观察[J].中国现代医生,2012,50(12):84-85.

[4]孙小波,谢赣平,邱崇慧,等.热敏灸配合肾着汤加减治疗寒湿型腰痛[J].赣南医学院学报,2009,29(6):840-841.

[5]梁鸿富.肾着汤加减配合推拿手法治疗腰椎间盘突出症疗效观察[J].中国民族民间医药,2010,19(19):136.

[6]高俊,盛永华,吕正祥,等.张曦主任中医师运用肾着汤治疗寒湿证腰椎间盘突出症60例疗效总结[J].国医论坛,2008,23(1):7-8.

[7]吴大江,徐锡明,魏显招,等.简体中文版功能评分指数在下腰痛患者中的应用及信度效度测量[J].中国骨科临床与基础研究杂志,2014,6(1):13-20.

[8]王玲玲.艾灸的特点及温通效应[J].中国针灸,2011,31 (10):865-868.

[9]张倩,王耀光.肾着汤加味治疗寒湿腰痛36例[J].中国中医急症,2008,17(11):1621.

[10]杜欣.肾着汤联合针刺治疗腰椎间盘突出症30[J].河南中医,2014,34(11):2151-2152.

R681.5+3

B

1004-745X(2016)05-0928-02

10.3969/j.issn.1004-745X.2016.05.057

(电子邮箱:507395550@qq.com)

2015-09-23)