构式的观念:逻辑结构和理论张力*

施 春 宏

(北京语言大学 语言科学院,北京 100083)

构式的观念:逻辑结构和理论张力*

施 春 宏

(北京语言大学 语言科学院,北京 100083)

关于“构式”(construction)的性质及地位的理解是构式语法的理论基石,然而,如何认识“构式”观念的内在逻辑结构及其理论意义,学界思考得尚不充分。其中最为关键的问题是:什么样的语言成分才适合作为语言系统和语言习得的基本单位?对这个问题的回答,牵涉到语言研究乃至整个知识研究中一个历久弥新的重大命题。“构式”这一概念具有多层次内涵、外延及其形义特征,从交际和习得的过程可以重新认识构式范畴的原型性,从构式语法所主张的方法论原则可以推导出构式理论的基本特性。而且,进一步将构式的观念从语言学之内推展到语言学之外,可以彰显构式观念所蕴涵的理论张力。

构式语法;形式—意义对;原型性;表层概括;本体论承诺

构式语法(Construction Grammar)自20世纪80年代兴起后,得到了迅速的发展,这跟其对语言研究中的基本观念做出了一系列的新思考分不开,而这种新思考又与当下语言研究所面临的某些困境有关。其中最为关键的问题是:什么样的语言成分才适合作为语言系统和语言习得的基本单位?对这个问题的回答,牵涉到语言研究乃至整个知识研究中一个历久弥新的重大命题:我们生活的世界或者说我们在这个世界的生活,到底是自然(又作天然)的还是使然的(nature or nurture)?具体到语言,则是语言能力主要是天赋的、与生俱来的还是后天习得的,是语法先于用法还是用法先于语法?对此,构式语法的论著在质疑生成语法语言能力天赋观的基础上,坚持基于使用的语言体验观、语言知识学得观,从而建构了一个与生成语法相对的语言理论模型。其中,关于“构式”(construction)的性质及地位的理解是构式语法的理论基石。然而,如何认识“构式”观念的内在逻辑结构及其理论意义,学界思考得尚不充分。本文结合构式主义研究路径关于“构式”的理解,从多个角度来重新梳理一下“构式”观念所蕴涵的内在逻辑结构及由此而引发的相关核心论题,同时试图揭示“构式”观念从语言学之内到语言学之外所蕴涵的理论张力。

一、构式主义新观念和“构式”的内涵

自柏拉图关于理念世界和现实世界关系的讨论开始,“自然-使然”的关系问题就一直是人类思想观念发展中的重大论题。生成语法提出了语言能力天赋说,相对重视语言习得中“自然”的这一面。针对生成语法的基本观念,认知语言学提出了语言体验观,相对重视语言习得中“使然”的这一面。构式语法基于认知语言学尤其是框架语义学和认知语法的探索,提出了一个新的设想:“构式”是语言系统的初始单位(primitive unit),语言习得主要是基于构式的,语言概括是构式性的,语言由构式组成且只由构式所组成,即所谓“构式是一以贯之的”(It’s constructions all the way down)[1]。在此基础上,构式主义研究路径提出了一系列的假说,其中基础性的如场景编码假说(Scene Encoding Hypothesis)和表层概括假说(Surface Generalization Hypothesis),以此来说明语言系统是如何构造和运作的,以及解释语言习得的机制,并试图揭示“说话者语言知识的本质”[2]69。这些根本性认识源自于构式语法的基本观念。而要理解构式语法的观念及其理论意义,关键就在于对“构式”内涵及其性质的把握。

在主流构式语法理论体系中,“构式”是语言经验的表征实体(representational entity),具有心理现实性,因而在语法描写时自然也被视为“理论实体”(theoretical entity)。构式既是语言系统的基本结构单位,也是语言习得的基本认知单位,而且构式语法将这种基本单位当作贯穿各个层级的、在本质方面同质的单位,语言分析所持的本位观只能是“构式观”[3]23。不同的构式语法流派对“构式”内涵的理解虽有差异*关于构式语法不同研究者对“构式”理解的内涵及差异,可参看Langacker[15]、Taylor[16]561、张韧[17]35-40、Croft[18]、牛保义[19]、王寅[20]、Hoffmann & Trousdale (eds.)[21]、侯国金[22]等所做的梳理。,但核心相通。其中影响最大的是Goldberg的定义[4](根据下文的论述,这里称其为“定义1.0”):

【定义1】所谓构式,就是指这样的形式—意义对(form-meaning pair),它在形式或意义方面所具有的某些特征不能从其组成成分或业已建立的其他构式中完全预测出来。

具体说来,这个定义是从肯定和否定两个角度来界定的。肯定的一面是强调构式都是形式和意义的配对体,一体两面。而就否定的一面(即“不能”)来说,则显然有特别的针对性,这体现在两个方面:一是形式或意义方面所具有的某些特征“不能从其组成成分完全预测出来”,针对的是长期以来为句法研究和语义分析所信奉的“组合性原则”(Principle of Compositionality);一是形式或意义方面所具有的某些特征“不能从业已建立的其他构式中完全预测出来”,针对的是生成语法在句法分析中区分核心句和派生句,关注句式交替(alternation,即一个句式与另一个特定的大致对应的释义句相关联,如与格交替、处所交替),坚持基于推导转换的“派生分析”。而派生分析往往又跟组合性原则相关联,因此“构式”的分析观念本质上是针对组合性原则的。这是构式观念试图超越主流生成语法的逻辑起点。

基于这样的理解,将“构式”看作语言系统和语言习得、语言运用的基本单位,语言系统就是由各种构式组成的网络,语言习得就是习得各种各样的构式,则是构式主义研究路径的必然了。

二、从构式的外延看构式的形义特征

然而,上述理解也并非没有争议。它牵涉到对语言系统、语言结构、语言单位的基本要素的理解,即:何谓形式?何谓意义?如何才算配对*陆俭明先生在Goldberg两本著作中译本序言中都对此做出了新的思考[1][4],请参看。?

对此,我们不妨先来看一下根据上述构式定义而确定的构式的外延。按照Goldberg等认知构式语法(Cognitive Construction Grammar)学者的理解,构式至少包括语素(按:实际倾向于指“-者、老-”和“-ing、pre-”这样的形态语素)、词、习语(如“瞧你说的、穿小鞋,kick the bucket、How do you do”)、可填入词汇部分的短语结构式(如框式结构“越……越……”和条件从句“the Xer,the Xer”)和完整的短语结构式(如双及物结构、“把”字句、N+P+N构式)。也就是说,语言系统中的任何一种单位,只要它的形式或意义不能从它的组成成分或其他的构式中完全推导出来,就可以被称为构式*如果将功能、语境的特异性考虑在内,甚至一个个具体的表达都可以看作构式了。照此理解,凡目之所见,耳之所闻,抽象的图式、具体的实例,皆可归为构式。。这种理解当然极其宽泛。宽泛有宽泛的好处,在各层面上容易形成一致性概括,但问题在于,具体到语言系统不同层级的各类单位,这种一致性又具有怎样的概括力,则有可能受到质疑,这正是引起对构式形式和意义及其关系争议的本源*当然,从本体论层面所视为的一致,在具体分析时可分别处理,只是看角度的选取。正如“物质”和“结构”这样的概念,各个层级差别是很大的。构式语法中的“构式”,就是类似“物质”和“结构”之类的原初性概念。。

关于“形式”,争议虽有,但不是太多,主要是不同层级单位的“形式”表现,实际上并不相同,如语素和词的语音形式及形态变化、短语和句式的词类序列(包含句法关系和虚词安排)、句子的重音和语调等,显然并不同质。可见,构式的形式表现要依存于其使用的构式体,构式体是构式形式的认知域。由于构式语法对构式形式的关注度并不高,与结构主义分析路径也没有根本的差异,因此这方面的问题尚不突出。

关于“意义”,问题就多了,主要因为“意义”本身就一直是不好说清的问题,尤其是牵涉到“意义”“功能”“语境”之间的关系,牵涉到构式的多义性和能产性问题。对此,构式语法学者多有所认识。Goldberg & Jackendoff便将构式称作形式—功能的配对体[5]532。有意思的是,Goldberg在开篇第一段中既用了“form and meaning pairings”,又用了“pairings of form and function”来指构式[1]。其实,在认知语言学(包括构式语法)的理论框架中,意义和功能本没有根本性的区别。而且,对“功能”的理解,有时也并不好把握,如句法的、语义的、语用的都是功能。有时“功能”会在不知不觉间被当作一个筐,结构之外的东西都往里装。如此说来,构式就是“形式-意义功能对”了。径直用“意义”来代替“意义功能”也未尝不可(下文即是如此)。当然,这个问题并未因策略性处理而消失。

接下来,何谓“配对”?是一一对应还是相互依存?现有的分析无具体说明,大体是根据不同类型的构式来分别作出理解的。如对论元结构构式形义关系的分析,显然注重形式和意义之间的对应关系(成分跟成分对应,关系跟关系对应);而对其他构式的分析,则侧重于相互依存,难以刻画出形式结构和意义结构之间的对应关系。

当然,即便有一些理解上的游移,将构式理解成形式与意义之间具有规约化关系的结构体,也是大体可行的。这从构式语法文献的具体研究实践就能得到验证。相关研究涉及的构式基本上集中在三个方面:完全抽象的格式;含有填充成分的半开放格式;固定用语。如Goldberg[4]所分析的论元结构构式基本上都是传统意义上的句式,引发了学界对句式形义关系的重新思考。又如Fillmore、Kay & O’Connor对关联词“let alone”的句法、语义、语用特征做了精细的刻画[6]501-538,引起了人们对习语性构式在语法描写和解释中的地位的广泛关注。将构式研究的范围集中于内部由两个或两个以上成分组构而成的结构单位,更合乎研究的现实。其实,即便是对形态语素、词项的构式研究,实际也并非仅着眼于单个成分的研究,而是分别将它们放到词法形态关系和搭配关系中来考察。这是很多批评构式语法将研究范围扩展到语素和词项者所忽略的地方。

我们基于构式观念重新梳理上述内容,主要是想说明,构式语法的一些基本假说,如果仔细推敲的话,还有很多重新思考的空间。如“场景编码假说”可能更适合论元结构构式,而“表层概括假说”则是更高层面的理解,两者所概括的内容和运作机制,确需分别探讨。实际上,对构式内涵及其外延的这种理解,本身就是对研究对象这种“何物存在(Being)”的形而上学问题的一个本体论承诺,这是理论体系的逻辑起点。既然是承诺,就有特定的边界,就有便于考察的地方,也存在力有不逮之处。

三、从交际和习得的过程看构式范畴的原型性

上述关于构式的经典定义,似乎还隐含着一个很大的问题:将完全可推导的结构体排斥在构式之外了。这就跟构式是语言系统和语言习得表征的基本单位、所有的语言单位都是构式这一根本认识不协调了。既然构式语法要面对所有的语法现象,而语言系统必然存在着基于组合性原则所生成的语法结构,那么构式的外延包括这样的结构也是一种理论上的必需。而且,根据语言习得方面的研究,某些可推导的结构体是以整体存储和提取的方式被习得的。可见,当初的只注重整体不可推导的认识已无法充分面对现实。因此,Goldberg[1]等放松了对构式不可推导性(即不可预测性)的要求,认为“不可预测性并非设定构式的必要条件”;并吸收了Bybee、Hopper等功能主义学者和Langacker等认知语法学者的基本认识,认为只要有足够的使用频率(sufficient frequency),即便是完全可预测的结构型式,也是构式。于是,Goldberg[1]5提出了构式概念的修正版(不妨称作“定义1.5”版):

【定义1.5】任何语言型式,只要其形式或功能的某个方面不能从其组成成分或业已建立的其他构式中完全预测出来,它就应该被视为构式。此外,即使有些语言型式是可以充分预测的,只要它们的出现频率足够高,也仍然被作为构式而存储。

这种调整目前基本上为基于构式观念的研究所接受。

然而,这样的调整仍未完全消解问题。这可以从交际和习得的过程这两方面来认识。一是“足够的使用频率”本身就是一个非常模糊的概念,怎样高的频率才算足够高?是在什么样的群体中的使用频率?使用的人不够多、使用的时间不够长的结构体就不能看作构式?初次或一次性的创造性使用的都不是构式?如果真的如此,构式语法又如何能够实现其宏大的目标:“构式语法做出的强有力的承诺(strong commitment)是:它将最终尝试解释语言知识的每个方面。”[8]17而且,没有开始的创造性使用,如何有未来的高频出现?正如Bergs & Diewald指出的那样:“如果它不是构式,又是什么呢?”[9]7*与此相通的是法国哲学家萨特提出的经典的存在主义口号:“存在先于本质。”更进一步说,存在就是本质。德国哲学家胡塞尔提出的著名的现象学口号“回到事物本身”也与此相呼应。二是语言习得的建构过程和表征方式。构式语法认为语言习得的过程是建构性的,这样,语言习得就有个语言知识逐步累积和完善的过程。这样,在每个阶段,尤其是对各项语言知识初步接触的阶段,语言习得是否是构式性的?如果不是,它又是什么?是否意味着语言习得过程也像历时构式语法那样,存在一个构式化的过程?在每个习得阶段所建构的知识系统,是否由构式组成?尤其是像二语习得,一般难以达到母语的语言状态,那么这种带有中介性质的知识系统是否算构式系统?而且基于中介语理论的基本观念[10]209,每个阶段的中介语都是“语言”,都有自己独特的系统,那么这些阶段是否都是由构式系统组成?显然,构式主义研究路径需要对这些问题给予更细致的关注,并作出理论与实践兼顾的可行性解答。

功能主义分析模型对频率高低予以关注,主要是来说明语言演变、语言交际与语言习得中的频率效应的,但它不能解决语言系统的基本单位问题。其实,频率是否足够高,恐怕不是确认构式的根本。既然构式作为存在于交际中的单位,频率问题就不是根本问题(虽然是极其重要的问题),而只是一个常与偶、多与少的问题。构式的本质在于每个构式都是特定交际系统中的形式和意义的配对体。其实,即便从上一构式定义来说,与使用频率也没有必然的本质联系。既然这样,也就没有必要将“不能完全从其组成成分中预测出来”作为必要条件了(当然不失为鉴别是否为构式的非常有效的充分条件),也不必论其使用频率的高低(当然需要特别关注频率的变化)。至于“不能从业已建立的其他构式中推导出来”,则是构式的本有之义。每个构式都是一个特定的存在,是区别于其他构式的存在,在区别中显示交际的价值(即交际值),这可以称作是语言现象之所以存在的交际值原则。据此,我们可以对构式进一步做出很朴素的理解:

【定义2】所谓构式,就是具体语言系统中的形式—意义对。

这种形式-意义对所具有的某些特征,既可能“不能从其组成成分中完全预测出来”(最典型的就是习语),也并不排斥可推导构式的存在。构式存在的关键就在于特定系统中形义结合的依存性、特定性、现实同一性。这样,是否高频使用也不是确定构式的条件所在。高频使用的形义结构体是构式,临时创造使用的形义结构体也是构式,它们都是具有特定交际值的存在,都是我们所要考察的对象。这也就是刘大为先生区分语法构式和修辞构式的逻辑基础[11]7-17[12]11-23。如果从交际值出发,自然还可以将纯粹音位组合(如英语的[st]、[kp]和[kt])、意义特征组合(如普通话的[+客体+移动])也看作构式。若此,则语言研究方方面面都是研究构式。当然,对各种各样的特定形式—意义对及其认知基础的特别关注,则是构式语法的新颖所在。

需要说明的是,定义2强调“具体语言”,是因为基于系统性原则,任何构式都只能是特定的具体语言中的构式,不同语言中的构式是不能等同的,如汉语的双及物构式和英语的双及物构式,其内在特征是有差异的。强调“具体语言”,并不意味着不能从认知机制等方面做出跨语言的概括,也不意味着只观察稳定的、常规的语言现象。

相对于定义2,定义1.0中的“构式”可以看作是基于范畴原型性(prototype)的理解。就此而言,对构式这一范畴的理解,必须从原型理论的角度来认识,而不是基于充分必要条件的经典范畴理论。定义1.5即是对定义1.0的某方面原型特征的调整,定义2则是对定义1.0的原型特征的更大调整。这种调整也是基于构式本质和构式表征的逻辑推论。

基于形式和意义配对关系的理解,除了上文根据语法单位的层级区分出语素性构式、词项性构式(词汇性构式)和习语性构式、句式性构式(句子性构式)外,还可以区分出篇章性构式,以至确立语体性构式(如口语性构式、书语性构式,正式体构式、非正式体构式,庄典体构式、俚俗体构式)、文体性构式(如小说性构式、散文性构式)等更高层级的构式。这不是简单的文字游戏,而是基于一种新观念的重新定位,体现了对各级语言单位在根本性质上具有“合一性”(unification)的认识。显然,这些构式之间存在着家族相似性(family resemblance)。当然,毋庸讳言的是,这些说法,拿掉“构式”两个字,有时也没有本质性的差异。我们的很多研究,也就多了个“构式”的标签。但如果新的“标签”具有更广泛的理解和启示,它也许可以帮助我们重新认识相关现象。

四、从构式分析方法论原则看构式理论的基本特性

科学思想应该有其内在的整体性和逻辑的自洽性,这种整体性和自洽性必然体现于内在的层层推演的效力。从上文可以看出,即便对形式和意义及其配对关系的理解有不确定性,即便对构式外延的分析有伸缩性,也似乎并未从根本上影响构式语法的学术逻辑结构。其原因就在于构式语法基于“表层语言概括”的方法论原则(从语言习得着眼,表层概括当然就是本体论原则了),这也是构式语法具有更大理论张力的源泉。

也就是说,基于构式在语言系统中“有且仅有”的本体论地位,表层语言概括自然就成了构式语法形成和发展的必然逻辑之路。基于表层概括,既可以只概括形式,也可以只概括意义。但基于主流理解的构式语法不同于单纯的形式概括和单纯的意义概括之处正在于,它将构式视为完形(gestalt),是对形式和意义同时做出的表层概括,构式分析也需要对两者同时做出表层概括,因此形式和意义都是相对于构式而言的,构式之外既无形式也无意义。如此一来,构式分析模型逻辑上就必然具有非模块性、合一性、单层面性的特征了。基于这样的构式观念,就还可以推导出以下论断:

(1)正如上文所述,从语素,到词项,到句式和各种语块,到篇章乃至语体、文体,都是构式,就此而言,它们之间形成一个连续统。但若注重形义之间的相互依存性,则它们都有特异性的地方,各具特定的交际值,因此都需要进行独立的表层概括。就此而言,词汇中心主义(尤其是动词中心论)自然就不复存在了,区分深层结构和表层结构及随之而来的转换派生分析自然也就不为所用了*这样说,并不意味着在分析构式之间的关系时,完全不能采取推导、派生∕变换的策略。无法完全还原不等于完全不能还原。这里面牵涉本体论和方法论的关系问题,具体论述参见施春宏[23]12-28。。当然,我们也需要同时看到,除了语素和单语素词外,构式都有组构性,尤其是图式性或半图式性构式,对这些构式的组构机制和认知基础的考察,会更有利于人们去理解构式的形式和意义方面的特征。

(2)基于此,所谓的核心现象和边缘现象之分,便显得不那么重要了,两者在本质上都是表层概括的结果。理想的理论应该能够对所谓的核心现象和边缘现象构建统一的分析模型,而不能置某些现象于不顾。这就是构式语法所追求的理论上的全面性(full coverage)。其实,对边缘现象的考察,往往可以揭示核心现象所不易发现或不便分析的地方,如构式的多义性问题,构式的能产性问题,构式的组合性和非组合性问题。

(3)如此一来,语言概括中的频率效应就显得尤为重要,既需要区分类型频率(型率)和形符频率(例率)的差异,又要重视两者之间的互动关系。只有这样,才能更好地认识语言概括,既包括一般性范畴概括(如论元结构概括),也包括特别语项知识的概括(如论元结构概括中的词项特征限制),它们都是语言知识的一部分。语言学习者只有习得这两方面知识,才能完整地习得语言。需要特别说明的是,对低频表达的语言学价值,尤其需要关注[13]12-28。重视频率效应并不必然意味着放弃对低频现象的考察。

显然,这些论断主要是针对生成语法的研究观念的,一个创新性强的研究理念往往都是针对当下主流研究观念而提出的。生成语法的出现,正是起因于对描写语言学的博物学式研究观念的不满。正如人们所言:“不满正是对变革的希冀”,“不满乃是那创造的发端”(骆耕野《不满》)。对既有理念的不满,使前进的道路设计更有针对性,使某些特征显得更加彰显。当然,这其中往往会出现矫枉过正的现象。

很多文献都论及了构式语法的若干特点,其实,这些特点在构式语法理论体系中的权重是不一样的,有的是基本的,有的是派生的,有的则并非必然如此,需要从构式观念的基本逻辑关系来审视。如很多文献(当然并非所有)都将使用真实语料(use of attested data)作为构式语法的一个必有特征,其实这是基于使用的理论模型的常用策略或者说基本策略,但并非任何情况下的唯一选择,内省语料的特殊价值同样不能放弃。内省法不但重视理论上合法而现实中未曾见到的用例,而且特别重视基于语感而构建的不合法的(ungrammatical)的非真语料的理论价值,这是以书面为证、以口语为据的现实语料所不具备的。内省语料跟真实语料的理论效度并非对立的两极,而是各有其引发语言学价值的特殊之处。

五、构式的张力:从语言学之内到语言学之外

具有整体结构和面向复杂系统的思想必然具有向外的辐射力,会超越学科界限,显示出理论自主的生命力。结构主义语言学如此,功能语言学如此,生成语言学如此,认知语言学也如此。这些理论中所蕴涵的深刻洞见,不但引导着我们理解语言系统的方式,而且有助于调整我们理解世界的方式。基于认知语言学的构式语法当然也应同样如此*陈嘉映《语言哲学》一书中,分别设立“索绪尔”和“乔姆斯基”专章来讨论其哲学意义[24]。王寅从语言哲学(后现代哲学∕后语言哲学)角度对现代语言学理论做出了新的思考。从语言的角度来思考哲学问题,则是更高层面张力的体现[25]。。我们当前对构式语法的思考,主要限制在语言学之内。但我们不妨再来试看一下构式观念和“构式”概念所蕴涵的理论张力。

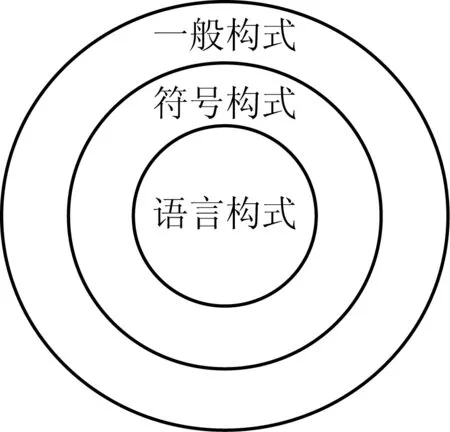

上面将构式理解成“具体语言系统中的形式—意义对”只是在语言系统内部的概括。其实,“构式”的理念完全可以扩展到所有的符号系统。基于索绪尔理论的符号价值观已在非语言符号系统中证明了它的价值。在特定系统中,任何符号的价值都是唯一的,是区别于系统中其他符号的存在。如同上文对交际值的理解一样,这种确定能指和所指结合体价值的区别性原则是符号理论的基础性原则。构式语法将语言的基本单位即构式看作“象征单位符号单位”(symbolic unit),其价值正是由区别性原则所定位*当然,认知语言学和索绪尔结构语言学对语言符号性质的认识有差异。索绪尔强调语言符号的任意性,而认知语言学强调语言符号的理据性。如果注意到索绪尔论及任意性时,更多地侧重于语素和没有显性结构关系的词这个层面,那么问题可能就并不那么严重;若从更高的原则来思考,则可以认为认知语言学的基本观点与索绪尔的基本观点是一脉相承的[15]11-12[26]476。。就此而言,说构式概念只不过是索绪尔语言学的 “(语言)符号定义的一种自然延伸”[14]1-5,这是有其合理性的。因此,更为宽泛的“构式”可以理解为:

【定义3】所谓构式,就是具体符号系统中的形式—意义对。

基于这样理解的构式可以称作“符号构式”;基于此,定义2中的构式可以称作“语言构式”。

就此而言,这个定义似乎没有什么创新,甚至又退回到结构主义符号学中去了。然而,考虑到构式语法对论元结构构式的充分重视并将其延伸到符号系统中来,我们会发现,这里的符号构式,是以语言构式为认知背景的,它不仅指单个符号性质的构式(类似于语素和词项、习语),还包括符号和符号组构而成的完形体,这正是符号构式(不等于“(单个)符号的构式”)的创新之处。如不同手势的组合体、不同音乐片段形成的旋律、不同衣装搭配形成的流行风格。

循着这种思路,我们甚至可以将构式的理念推广到所有的系统(包括符号系统和非符号系统),此时,“形式”可以扩展为“构形”(如指结构方式或相互约束关系),“意义”可以扩展为“构意”(如指实现的功能或所起的作用):

【定义4】所谓构式,就是具体系统中的形式—意义对(即构形—构意对)。

当然这里的“形式”和“意义”就更加宽泛了。基于这样理解的构式可以称作“一般构式”。它除了包括一般意义上的符号构式外,还可以包括未被符号化的构式,如我们甚至可以将身体的每个器官、组织,生物界的每个群落,动物的捕食习性,非生物界的每个相互依存体,宇宙中的大小天体,都可以看作广义的构式。就此而言,宇宙是由不同类型大大小小的构式组成。这也并非文字游戏,而是我们在考察这些现象时,恰恰需要考察其特异性的特征,这与构式的观念是相通的(至于是否称构式,那是另一回事)。

由此可见,对构式的内涵可以做出多重理解,从语言构式到符号构式到一般构式,从语言系统到符号系统再到一般系统,其外延越来越大。这三类构式的层级包含关系如下:

图1 构式内涵的多重性及其层级关系

在这种背景下,考察语言系统中的“构式”(语言构式)只是考察符号系统(符号构式)乃至一般系统(一般构式)的一个特例,当然这是极具启发性的考察视角,是构式理论具有普遍意义上的学术价值的体现。这样的理解,是构式观念的一个必然逻辑推论,展示了构式语法深刻的哲学意义和跨学科价值。当然,就一般的研究而言,只需将构式的观念推展到符号系统,但这并不否认我们可以利用构式的观念来认识其他系统,或者说构式语法的基本理念在本质上跟现代学术关于复杂性系统的基本观念是相通的,如采取非充分还原的方法论原则,重视结构体生成过程中的涌现特征,重点考察多层面、多界面的互动关系等。而且构式语法本身也是在现代学术潮流中涌现出来的语言理论,融入了现代学术主流。

我们有理由相信,构式语法的基本观念将会具有更广泛的学理价值,如同结构主义由语言分析路径发展为文化分析、社会分析的研究路径一样。然而,这首先要求我们将语言作为洞察人类心智和行为的一扇窗口并走出语言学的藩篱。

[1] Goldberg,Adele E.Constructions at Work:The Nature of Generalization in Language[M]. Oxford:Oxford University Press,2006.

[2] Goldberg,Adele E.Construction grammar [A]. New York:Elservier Science Limited,1996.

[3] 施春宏. 句式分析中的构式观及相关理论问题[J]. 汉语学报,2013(2).

[4] Goldberg,Adele E.Constructions:A Construction Grammar Approach to Argument Structure[M]. Illinois,Chicago:The University of Chicago Press,1995.

[5] Goldberg,Adele E. and Ray S. Jackendoff.The English resultative as a family of constructions. [J].Language,2004,80(3).

[6] Fillmore,Charles J.,Paul Kay and Mary C. O’Connor.Regularity and Idiomaticity in Grammatical Constructions:The Case ofletalone.Language,1988,64(3).

[7] Goldberg,Adele E.构式主义研究路径[J].马文津,施春宏,译.国际汉语学报,2016(1).

[8] Goldberg,Adele E. Argument realization: The role of construction,lexical semantics and discourse factors[A]. Amsterdam & Philadelphia,PA: John Benjamins,2005.

[9] Bergs,Alexander & Gabriele Diewald(eds).Constructions and Language Change[A].Berlin:Mouton de Gruyter,2008.

[10] Selinker,Larry.Interlanguage[J]. International Review of Applied Linguistics,1972(10).

[11] 刘大为. 从语法构式到修辞构式:上[J]. 当代修辞学,2010(3).

[12] 刘大为. 从语法构式到修辞构式:下[J]. 当代修辞学,2010(4).

[13] 施春宏. 构式压制现象分析的语言学价值[J]. 当代修辞学,2015(2).

[14] 刘国辉. 构式语法的“构式”之辩[J]. 外语与外语教学,2007(8).

[15] Langacker,Ronald W. Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 1,Theoretical Prerequisites[M]. Stanford,Cal.:Stanford University Press,1987.

[16] Taylor,John R.Cognitive Grammar[M]. Oxford:Oxford University Press,2002.

[17] 张韧. 认知语法视野下的构式研究[J]. 外语研究,2007(3).

[18] Croft,William. Radical Construction Grammar:Syntactic Theory in Typological Perspective[M]. Oxford: Oxford University Press,2001.

[19] 牛保义. 构式语法理论研究[M].上海:上海外语教育出版社,2011.

[20] 王寅. 构式语法研究(上卷:理论思索)[M].上海:上海外语教育出版社,2011

[21] Hoffmann,Thomas and Graeme Trousdale (eds.) The Oxford Handbook of Construction Grammar[C]. Oxford:Oxford University Press,2013.

[22] 侯国金. 构式语法的现状和前景[A].上海:上海辞书出版社,2014.

[23] 施春宏.互动构式语法的基本理念及其研究路径[J].当代修辞学,2016(2).

[24] 陈嘉映. 语言哲学[M].北京:北京大学出版社,2003.

[25] 王寅. 语言哲学研究:21世纪中国后语言哲学沉思录[M].北京:北京大学出版社,2014.

[26] Evans,Vyvyan and Melanie Green. Cognitive Linguistics:An Introduction[M]. Edinburgh:Edinburgh University Press,2006.

[责任编辑:张树武]

[DOI]10.16164/j.cnki.22-1062/c.2016.04.004

2016-03-26

国家社科基金项目(15BYY001);国家语委“十二五”科研规划2015年度重点项目(ZDI125-39);北京语言大学院级科研项目(中央高校基本科研业务专项资金资助,16YJ050006)。

施春宏(1967-),男,安徽青阳人,北京语言大学语言科学院教授,文学博士,博士生导师,入选教育部新世纪优秀人才支持计划。

H04

A

1001-6201(2016)04-0017-07

*本文在修改过程中先后得到陆俭明先生和刘大为先生的热情指正,谨此致以衷心的感谢。不当之处概由作者负责。