泛亚铁路建设与人民币区域化发展路径

翁 玮

(昆明理工大学 城市学院,云南 昆明 650051)

泛亚铁路建设与人民币区域化发展路径

翁 玮

(昆明理工大学 城市学院,云南 昆明 650051)

人民币区域化是人民币国际化的必由之路,人民币区域化的推进在东盟地区既有着良好的发展基础也存在着比欧元区域化复杂得多的困难。泛亚铁路的修建是中国“一带一路”建设中打通南方海上丝绸之路的重要建设项目,这一建设项目必然会给人民币区域化带来不可多得的机遇,借助泛亚铁路修建这一契机建立泛亚铁路物流圈、贸易与投资圈进而建立货币圈对推进人民币区域化不失为一种可行的路径。

人民币区域化;泛亚铁路;物流圈;贸易与投资圈;货币圈

泛亚铁路过去泛指连接欧亚大陆的货运铁路网,现在主要指连接中国与东南亚国家的铁路网。[1]2013年中国政府提出并积极推动“一带一路”建设以后,泛亚铁路的修建作为打通南方海上丝绸之路的重要项目之一,引起相关各方的高度重视。泛亚铁路沿线国家泰国、越南、缅甸、老挝、马来西亚、新加坡均为中国-东盟自由贸易区成员,该项目的修建将使人民币在沿线国家的贸易和投融资领域的使用广度和深度不断扩大,这必然会给人民币区域化带来难得的市场机遇和投融资机遇,但同时也会带来相应的挑战。人民币如何借助泛亚铁路修建这一契机,充分抓住市场机遇,寻求在东盟地区推进的有效路径,是人民币区域化过程中必须要面对的课题。

一、人民币在东盟区域化的进展及制约因素

(一)货币区域化的相关理论

1.最优货币区理论

在货币区域化理论中,美国经济学家罗伯特·蒙代尔的“最优货币区理论”最为著名。[2]麦金农(1963)、凯南(1969)、英格拉姆(1969)哈帕勒(1970)与弗莱明(1971)、托威尔与维莱特(1970)等经济学家对这一理论进行了补充,研究得出确定最优货币区的条件是:生产要素(劳动力和资本)在区域内高度自由流动,商品自由贸易程度高,金融市场一体化程度高、通货膨胀率具有相似性和政治一体化程度高。这五个条件的具备可以使区域内各国不必借助汇率浮动来保持宏观经济的稳定。美国著名经济学家保罗·克鲁格曼(1998)建立了一个“GG-LL”模型来分析芬兰加入欧盟的成本收益曲线,提供了一国是否应加入货币区的基本分析框架,他认为一国是否加入货币区要看因消除货币兑换费用而带来的货币效率收益是否大于其避免浮动汇率所带来的不确定性、复杂性、汇兑结算和贸易成本损失。[3]

传统的最优货币区理论对货币区域化理论与实践的发展起到了巨大的推动作用。欧元区的建立就是对这一理论的最好实践证明。但人民币在东盟区却面临比欧元区复杂得多的情况,在最优货币区的五大条件中,除了商品自由贸易程度在中国-东盟自贸区成立以来得到较快提高外,东盟各国的生产要素尚不能自由流动、金融市场发展程度差距较大、通货膨胀率不具相似性、各国政治分歧和利益矛盾突出。因此,巴里·艾肯格林(2009)认为亚洲采用单一货币的可能性非常低,人民币最好的选择就是等待。[4]

2.货币替代理论

卡鲁潘·切提(1969)提出了“货币替代”的概念。[5]货币替代(Currency Substitution)指在开放经济条件下,一国市场上存在多种可兑换货币的流通,较本国居民减少持有相对价值较低的本币,增加持有相对价值较高的外国货币。货币替代的决定因素主要为规模、自由兑换、收益率、汇率、市场、国家风险六类因素。第一,一国的国际经贸的规模越大,对国外商品和服务的需求就越大,对外支付和投资的数量也就越多,因而对外币的需求也就相应增多。第二,当一国货币是不完全可兑换时,外币只能作为交易媒介和支付手段,不能作为价值存储手段。只有当该国货币实现了完全可兑换时,外币才能替代本币发挥货币的所有职能,货币替代程度才可能提高。第三,如果国内通货膨胀率较高,持有本币的实际收益率下降,本币存款就会失去原有的吸引力,国内居民就会转而增持实际收益率较高的外币资产,于是就产生了货币替代。第四,如果本币汇率被认为高估,那么在理性预期的前提下,人们就会预期本币会在一定时期内贬值,直至恢复货币的真实价值,在此预期下人们就会抛售本币,购买汇价坚挺的外币,以避免本币贬值带来的损失。第五,国内外金融市场的一体化程度越高,金融资产价格的波动在国家间的传递就越快,资产结构的调整就越频繁,货币替代发生的频率就会越高。第六,如果一国的政局动荡不定,或者该国实行的经济政策缺乏一贯性、宏观调控不力导致国际收支逆差和严重的通货膨胀,就会削弱人们对本国经济和本币的信心,导致以避险为目的的货币替代。

邱兆祥(2009)认为人民币区域化实质上就是人民币积极参与区域货币竞争,并试图替代其他货币的过程,但人民币在以上六个决定因素上并不占优,要想实现在东盟区域内的货币替代困难不小。[6]

3.贸易标价货币选择理论

格兰斯曼(1973)、佩兹(1981)、塔尔瓦斯和欧赛柯(1992)等人总结了对贸易进行标价的货币选择理论。[7]在长期的实证研究中发现两条规律:(1)在发达国家和发展中国家之间的贸易中,一般采用发达国家的货币结算;(2)在发达国家相互间的贸易中,货币的选取与贸易品的种类有关:在石油、农产品等同质性强的产品贸易中,大部分以美元标价。在差异性较大的产品贸易中,一般以出口国的货币为结算货币。根据对进出口商的行为进行分析,国际贸易中对标价货币的选择基于两个标准:规避汇率风险和降低交易成本。人民币由于其币值稳定,具备东盟国家选择其作为计价货币的条件。

4.三元悖论

保罗·克鲁格曼(1999)提出了著名的“三元悖论”理论。[8]该理论认为在开放经济条件下,一个国家的金融制度有三个基本目标:国内货币政策的独立性、汇率的稳定性和资本的自由流动。这三个目标不可能同时实现,一国最多只能同时满足两个目标。加入区域货币联盟,可实现资本的自由流动和汇率的稳定,但必须付出放弃本国货币政策独立性的代价。造成2010年欧元危机的重要原因之一就是欧元区国家无法运用各自独立的货币政策来化解国内的主权债务危机。人民币区域化不可忽视货币区域化要付出的成本和代价。

(二)人民币国际化进展

人民币区域化是人民币国际化的必经之路,人民币国际化自2009年开始至今取得了显著的成绩。人民币跨境结算金额从2009年中国政府颁布《跨境人民币结算试点管理办法》之初的35.8亿元达到了2014年的6.55万亿元,人民币跨境结算占全部外币跨境收支总额的25%,占货物贸易进出口结算的15%以上。人民币已成为了仅次于美元的中国第二大跨境支付货币。据《人民币国际化报告2015》统计,截至2015年5月人民银行已在15个国家和地区建立了人民币清算安排,支持人民币成为区域计价结算货币,并与32个国家签署了总额达3.1万亿元人民币的双边货币互换协议。[9]同年,环球银行金融电信协会(SWIFT)发布报告称,人民币成为全球第5大支付货币,第6大外汇交易货币和第2大贸易融资货币。2014年值得欣喜的还有人民币通过重重审核,终于被SDR纳入货币篮子。人民币在SDR货币篮子中的权重为10.92%,美元、欧元、日元和英镑的权重分别为41.73%、30.93%、8.33%和8.09%,新的SDR篮子将于2016年10 月1日生效。

人民币国际化尽管已经取得上述成绩,但还只是在国际化货币的道路上迈出第一步,人民币国际化指数到2014年底还只有2.47%,而同期美元国际化指数是55.24%,欧元是25.24%,[9]显而易见人民币国际化的程度还很低。

(三)人民币在东盟区域化的进展及制约因素

1.人民币在东盟区域化的进展

直至2015年5月,中国已经与东盟10国中的泰国、印度尼西亚、马来西亚、新加坡签订了双边货币交换协议;人民币对马来西亚吉林特和越南盾直接挂牌交易;人民银行在新加坡、马来西亚和泰国指定了人民币清算行。马来西亚、泰国、柬埔寨和菲律宾等国都将人民币列为官方储备货币。近年来,中资银行在东南亚地区发展迅速,工商银行、中国银行已经在东盟几乎所有国家设立了机构。工商银行在泰国、印度尼西亚进行收购活动,并取得了一定的市场地位。农业银行也在东盟地区设立了新加坡分行和河内代表处。

2.人民币在东盟区域化的制约因素

第一,美元制约。人民币在东盟区域化的基础相对其他地区是最好的,东盟各国居民对人民币都有一定的接受度,人民币在该地区的使用也呈逐步上升态势。但东盟各国大多实行有管理的浮动汇率制度,其实就是隐性的“盯住美元”汇率制度,美元计价在东盟地区占据主导地位,东盟地区的出口商品定价几乎都以美元结算,而制成品出口目的地除了欧洲以外,大部分也是以美元计价结算。泰国和马来西亚是东盟区域国家中发展水平居于中等的国家,基本能代表东盟地区的均值,这两个国家的出口以美元计价的比例达到70%~90%。李晓、丁一兵(2010)认为人民币在东盟的区域化有着非常良好的基础,但在强势的“美元体制下”,人民币区域化道路注定非常艰难。[10]

第二,日元压力。日本与东盟区域国家的经济紧密程度一直很高,日元也是该区域内的主要国际货币之一。日本企业在长达20年的时间内建立了在东南亚地区完整的区域性生产销售网络,日元在整个东盟地区的计价比例接近10%。美元和日元两种货币加总占据了东盟地区贸易计价货币的主要份额。由于货币具有使用“惯性”,人民币要在东盟市场上突破美元和日元的使用惯性压力并不是一件易事。

第三,金融风险。从长期来看,人民币区域化需要面对金融风险。东盟各国中除了泰国、新加坡经济较为稳定,越南、缅甸、老挝、马来西亚等国均为经济发展水平不高、货币币值不稳定、金融机构抗风险能力弱的小国,这些国家很容易产生货币信用与金融风险,并且这些国家潜在的信贷违约风险极易通过亚投行的建设投资项目传导给我国。如果人民币在这些国家被广泛使用,人民币币值遭到冲击的可能性就会随之增大,从而也会加大我国国内经济、金融体系遭受外部冲击的可能性。若出现突发状况发生抛售人民币的现象,或者人民币大量回流到中国国内,将会引起国内的严重通货膨胀,产生极大的负面影响。人民币区域化要从欧元危机中吸取经验教训,审慎保持货币政策独立、汇率稳定,资本自由流动的相对平衡。

第四,政治风险。人民币区域化还面临东盟各国的政治分歧和利益矛盾带来的政治风险。例如,缅甸2010年举行多党制大选后,军政府将权力移交民主政府,吴登盛当选总统,然而缅甸政治转型后中资企业在缅屡屡受挫,三大“千亿工程”中的密松电站项目和莱比塘铜矿项目接连受到搁置,仅存的中缅油气管道项目也屡屡遭到NGO组织和当地民众的反对。2015年末泛亚铁路从昆明到仰光一线还处于停滞阶段。中国和越南关系复杂,有过兄弟加同志的深厚友谊,也有过中越战争和南海问题的摩擦,所以2013年前泛亚铁路在越南段进展并不顺利。而2012年中泰之间的“大米换高铁”项目也随着英拉的下台而搁浅,直至2015年12月两国政府才重新启动该项目。种种政治风险给泛亚铁路修建项目及人民币在该地区的区域化进程都带来不可准确预估的困难。

二、泛亚铁路及其助推人民币区域化作用

(一)泛亚铁路的历史与进展

泛亚铁路建设项目是中国“一带一路”建设的一个重要组成部分,它连通中国和东盟主要国家。具体分为东线、中线和西线三条线路。其中西线,由中国云南昆明出发,经缅甸、泰国、马来西亚到新加坡,全长4321公里;东线由中国云南昆明出发,经越南、柬埔寨、泰国、马来西亚到新加坡,全长5520公里;中线由中国云南昆明出发,经老挝、泰国、马来西亚到新加坡,全长4180公里。三条线路建成后总里程将达到14000多公里,其中在我国境内1500多公里。[1]

泛亚铁路的建设规划其实早在1960年就在联合国的一项区域合作计划中提出雏形,后来由于越南战争、地区冲突及冷战等因素搁浅。1995年在东盟领导人第5次峰会上,马来西亚前首相马哈蒂尔提出修建一条连接新加坡、马来西亚、泰国、越南、缅甸、柬埔寨到昆明的“泛亚铁路”倡议,得到与会各国首脑的认同。1996年,《泛亚铁路网政府间协议》正式签署,泛亚铁路合作计划启动。[11]

2010年东盟领导人第17次峰会上,泛亚铁路被定为“东盟-湄公河流域开发合作”的核心项目和“大湄公河次区域经济合作”的重要交通项目,计划在2015年建成。但泛亚铁路的修建一直没有进入实质性阶段。直到2013年中国政府提出并积极推动“一带一路”建设以后,才引起相关各方的高度重视,也才真正进入具体规划和实施阶段。

截至2016年5月,由昆明分别连接越南、缅甸、老挝三条线的中国境内段进展顺利,大部分已建设完工。然而,中国境外段,西线处于停滞状态,中线和东线取得较大进展。西线的问题在于缅甸政局不稳。东线中越铁路从中国昆明至越南海防港已经贯通。中线中老铁路已被老挝列入其“八五规划”项目的首位,由中国垫资,预计5年内完工。中泰铁路2015年下半年开工,泰国至马来西亚和新加坡段却由于中日双方竞争激烈,目前还未能顺利进行建设。

(二)泛亚铁路助推人民币区域化的作用

1.物流距离缩短和物流成本下降

泛亚铁路建设将缩短中国与东盟国家的运输距离并节约运输成本。例如,泛亚铁路东线从昆明出发至越南海防港入太平洋,比昆明出发至广西防城港出太平洋运输距离缩短了370公里,物流成本每吨节约近80元。泛亚铁路西线从中国昆明至缅甸仰光铁路段全长1920公里,仰光离出海口只有34公里,然后即可进入印度洋。这样昆明到印度洋的总运输距离就只有2000公里,比传统从东南亚沿海绕道马六甲海峡入印度洋缩短运输距离5000多公里。[1]而目前中国80% ~90%的原油进口都需要经过马六甲海峡,泛亚铁路西线的贯通不但会在一定程度上缓解马六甲海峡的风险和运输压力,也将节约运输成本。

物流距离的缩短和物流成本的下降将带来交易的扩大、投资的增加、民间储备需求增大,而这也将成为人民币区域化突破困境的基础。

2.新增交易结算机遇

泛亚铁路建设项目带来的物流距离缩短和物流成本下降会使中国和铁路沿线国家的贸易得到进一步的扩大。泛亚铁路沿线各国在资源禀赋、人口规模、经济发展程度和历史文化背景等各个方面都存在着差异,铁路的贯通将为各国发挥本国的优势、扩大各国要素的市场配置范围、扩大商品流通范围、扩大市场规模创造条件。中国和东盟国家之间存在较大的贸易互补性,中国作为制造业大国,其生产的大量工业制成品在缅甸、老挝、越南、泰国都存在较大的需求;而东盟国家丰富的自然资源,包括橡胶、木材、稻米、铜、铁、铝、锡等矿产品都是中国需要的。

中国-东盟自由贸易区自2010年建成以来,已有93%的货物实现零关税,中国连续4年成为东盟的第一大贸易伙伴,东盟成为中国的第三大贸易伙伴,贸易总量逐年扩大。泛亚铁路作为中国与东盟最迅捷的物流通道,将有效解决目前中国至东盟国家的交通运输瓶颈和效率低下的问题,带动中国与铁路沿线国家之间的贸易和大宗商品的资源开发与市场开拓。

根据贸易标价货币选择理论,国际贸易中对标价货币的选择基于两个标准:规避汇率风险和降低交易成本。由于人民币长期以来稳中有升,并在1997年的亚洲金融危机和2008年的全球金融危机中表现良好,成为东盟各国商人规避交易中汇率风险的优选货币。如今泛亚铁路的修建,将有效降低中国与铁路沿线各国的交易成本,如果直接使用人民币进行结算无疑可以避免使用第三国货币(美元、日元)带来的二次汇兑损失,对于交易的双方来说都节约了交易成本。因此从成本-收益的角度分析,选择人民币作为中国与泛亚铁路沿线各国间的交易结算货币,能够达到规避汇率风险和降低交易成本的目标。而泛亚铁路项目建成后中国与泛亚铁路沿线国家之间及其辐射到的其他东盟国家的贸易量必然会进一步扩大,扩大的贸易量也必然会带来对人民币结算需求的增加。

3.新增投融资机遇

泛亚铁路总里程14000多公里,从当前的设计进行预算投资成本最低需要2000亿美元以上。铁路沿线国家的铁轨有三种不同的轨距(1435毫米、1067毫米、1000毫米)如要统一设计和改造,投资成本更大。而铁路沿线有的国家经济实力弱,建设资金缺乏,单靠自己的力量是无法完成的。中国高铁技术世界领先,成本低廉,投资建设泛亚铁路的优势明显。世界银行最新研究报告《中国高速铁路:建设成本分析》指出,中国高铁350公里时速的建设成本为每公里1700万美元到2100万美元,仅为欧洲高铁建设成本的五分之三,为美国高铁建设成本的三分之一。但如此大规模的铁路建设必须借助丝路基金和亚投行的投融资帮助,而中国作为丝路基金和亚投行的主导,在投融资中使用人民币的可能性极大,这将为扩大人民币泛亚铁路沿线各国的使用创造机遇。

中国-东盟自由贸易区自2010年建成以来,双方相互投资累计超过1000亿美元。其中中国是东盟的第四大外资来源地,东盟是中国的第三大外资来源地。泛亚铁路项目的推进,将给双方带来更多的相互投资项目,如果投资货币选择使用人民币,就无疑为人民币在东盟区域发挥投资货币的功能起到重要的助推作用。

4.新增民间持有机遇

中国与东盟各国之间具有山水相连的地缘优势。泛亚铁路三条线路分别经过缅甸、老挝、越南、泰国、马来西亚、新加坡,可间接联通其他四国,中国与东盟国家形成了拥有近19亿人口的市场。泛亚铁路建设项目将在以下三个方面形成对人民币区域化的民间需求。

第一,东盟各国的华裔对人民币的需求将增加。东盟各国的华裔都占有一定的比例,东盟6亿总人口中华裔就有大约3776万。泛亚铁路建设将给这些华裔和国人之间的往来带来更多的便利性,从客观上将增加各国华裔持有并使用人民币的需求。

第二,中国旅游者在东盟国家的人民币消费将增加。泛亚铁路的开通意味着中国居民可以直接坐火车就游览越南、老挝、缅甸、泰国、马来西亚和新加坡。旅游交通成本将大幅下降,例如从中国昆明到泰国曼谷的往返机票均价是RMB2600元,单边飞行时间大约是3小时,然而泛亚铁路开通后从中国昆明到曼谷全程845公里,时速180公里/小时,全程大约5小时,往返票价仅需RMB700元。预计泛亚铁路开通后,中国和东盟各国间双边旅游人次将大幅增长,这也将促进以人民币进行的旅游消费。中国公民的出境旅游消费惊人,据《中国统计年鉴2014》相关数据显示,2013年中国境外旅游消费达1200亿美元,位居世界第一大旅游消费国。中国国家统计局最新数据显示,中国2014年出境游和入境游人数同时突破1亿人次大关。而其中中国居民出境旅游目的地亚洲占89.9%,欧洲3.5%,非洲3%,大洋洲1.1%,其他占0.2%。[12]泛亚铁路的开通将给中国与东盟国家的旅游者带来交通上更大的便利和成本的节约。大量的中国出境旅游者和东盟国家入境旅游者都需要使用人民币进行消费,人民币必然成为东盟各国民间持有货币的需求。

第三,留学生对人民币的持有将增加。据美国全美比较国际教育学会(CIES)数据显示,中国已成为继美国和英国之后的第三大留学生输入国,占全球留学生份额的8%。《2014年度来华留学调查报告》显示,来华留学生人数从2005年至2014年平均增速在13.19%,从生源上分析,亚洲留学生占比最高,近十年来累计达到170万。在排名前十位的国家中,7个来自亚洲、东南亚国家留学生增速较快,其中泰国学生跃居第三位。2014年来华留学生近38万,亚洲留学生22.5万。预计到2020年,留学生规模要达到50万人,东南亚市场份额还将继续上升。[13]可以看出,“一带一路”沿线国家来华留学市场巨大,泛亚铁路作为打通中国从陆路通向南方海上丝绸之路的重要通道,沿线国家有参与并分享中国经济增长成果的需求,相应带来的留学生也必然增多,而大量增多的留学生会带动其对人民币持有量的需求。泛亚铁路修建带来的民间对人民币储备量需求的增加,会对东盟各国官方增加人民币作为储备货币形成一种策应。

三、世界主要国际货币的国际化经验及人民币区域化路径选择

(一)世界主要国际货币的国际化经验

1.美元和英镑的国际化经验

历史上英镑是凭借英国在政治、经济和文化的全面霸权以及伦敦国际金融中心的地位自然而然晋升国际货币之路的。美元国际化则是美国霸权取代英国霸权的结果。美元国际化的模式有其历史的特殊性,20世纪上半叶的两次世界大战,成就了美国超越英国的梦想,同时也就奠定了美元国际化的政治经济基础。历史赋予美元的优势和机遇是其他任何货币都无法复制的,因为历史不会倒退。因此,英镑和美元的经验没有可借鉴性。

2.欧元国际化经验

欧元是依靠货币主权联邦制的强制力,通过取代原12国货币,在10年内完成了国际化过程。欧元伴随着欧洲经济和政治一体化而登上了历史舞台,其国际化进程给世界各国其他货币的基本启示是:让渡货币主权形成区域共同体单一货币必须以共同的政治、经济利益为基础,以相近的文化为纽带,且区域经济在世界经济体系中具有较大的影响。而东盟区域内国家经济发展水平相差较大,各国的政治、文化和宗教的差异性导致国家间的对立和冲突时有发生,要让渡各自的货币主权形成区域共同的单一货币的可能性不大。

3.日元国际化经验

菊地悠二(2002)在其《日元国际化》一书中详细论述了日元的国际化的路径与经验教训。[14]日元国际化道路的基础来自日本经济实力和国力的提升,国际储备的积累成为日元国际信誉的坚实基础。从20世纪70年代开始,日元大幅升值,紧接着20世纪80年代日本政府取消外汇管制实现日元的自由兑换、随后取消对居民和非居民原有的资本流动限制、对欧洲日元贷款和欧洲日元债券的有关限制。日元在20世纪90年代成为当时仅次于美元和马克的国际货币。但客观地说,日元国际化是不成功的,随着20世纪90年代日本资产泡沫的破灭,日本经济进入停滞萧条期,日元在国际化货币中的地位实际上是相对下降了。作为国际货币至今没有一个国家的货币与日元挂钩或盯住日元;在对外贸易方面,以日元结算的比例仍然微不足道;在外汇储备方面,日本和中国一样持有大量美元,时刻面临美元贬值的风险。日元的经验教训告诉我们,货币国际化虽然与一个国家的经济实力相关,也与该国资本账户的自由进程有密切联系,但在国内金融体系还不能完全适应资本账户自由化的时候,过快过早地推进货币国际化,会导致金融泡沫和经济衰退。人民币国际化正是要避免重蹈日元的覆辙。

从以上分析可以看出人民币作为发展中国家的本币,其国际化之路并无先例可寻。与英国、美国和欧洲相比,中国除了总体经济实力快速上升这一显著优势外,在经济发展阶段、国际政治和文化格局中的身份和地位则迥然不同,制约因素明显。这样独特的环境和条件,决定人民币国际化将要走的是一条独特之路。

(二)人民币区域化路径选择

目前人民币国际化正在实行两个“三步走”的基本路径。一是地域的“三步走”,即人民币周边化、区域化、国际化。二是货币职能的“三步走”,即结算货币、投资货币、储备货币。人民币区域化路径在实施过程中并没有先例可循,也不可能按部就班地进行,它是市场自发演进和制度安排推进相结合的过程。泛亚铁路建设作为“一带一路”的重要项目,会给人民币在东盟的区域化路径带来新的突破口。为克服中国与泛亚铁路沿线国家的政治分歧和利益矛盾,也为了平衡东南亚地区美元和日元的强势地位,尽量降低人民币区域化的代价与成本,我们对人民币区域化路径提出以下建议。

1.建立物流圈

以泛亚铁路为基础,结合泛亚公路,并联通泛亚空运网络,建立泛亚物流圈。通过物流成本的下降,运输速度的提高,物流流量的扩大,带动商贸、旅游、投资等各项经济活动,并以物流这一载体带动交换媒介——人民币的使用和流动。目前有关泛亚铁路货运的规则还是空白,这非常不利于运输的规范化,只有明确托运人和承运人的责、权、利、运杂费的结算标准和程序、换装、货损货差追查索赔、运输单据、技术合作、信息传递、过境运输、运输代理等诸多方面才能保证物流圈的规范化运行。物流圈的建设要做好基础设施、规章制度和软硬件服务三方面的工作。只有规范化和高效运转的物流圈才能充分发挥其对人民币区域化的促进作用。

2.建立贸易与投资圈

泛亚铁路沿线各国的产业结构相似,以劳动密集型产业和农业为主,技术层次较低,彼此在国际市场上是竞争对手。引导各国在利用自身丰富的自然资源基数上,形成差异化贸易圈,从而加大泛亚铁路沿线各国之间的贸易。遵循货币的“网络外部性”原理,充分利用泛亚铁路的建设,扩大中国与东盟国家的贸易,使中国-东盟自贸区的交易量进一步增大,使人民币在计价结算规模上产生一定的货币规模效应,从而降低货币兑换成本。依托中国-东盟自贸区这一规模越来越大的贸易圈,使用人民币结算的规模效应也将日益呈现。

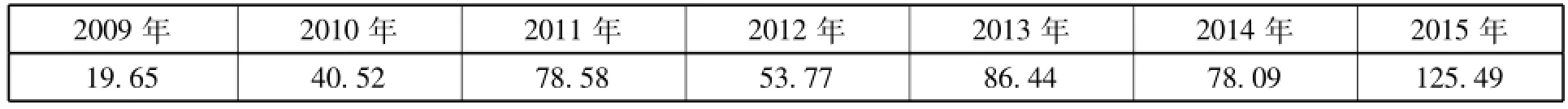

表1 2009~2015年中国对东盟直接投资统计(单位:亿美元)

从表1中可以看出,在2011年及以前中国对东盟国家的贸易处于逆差状态,人民币可以以逆差的方式对外进行输出。但从2012年至今,中国对东盟国家的贸易就连续处于顺差状态,人民币就不再能以逆差的方式输出到东盟国家,因此中国需要加大以人民币方式对东盟国家的投资才能输出人民币。以对外投资输出人民币,就要以贸易顺差回流人民币;而以贸易逆差输出人民币,就要以吸引外资回流人民币。只有建立一个良性循环的贸易与投资圈,才能使人民币在泛亚铁路区域的东盟各国顺利输出和回流。

3.形成货币圈

人民币区域化的目标并非是要成为区域内的唯一货币,也不是成为亚洲货币。基于目前的中国金融市场成熟度不够、资本项目尚未能完全开放、利率也不能完全市场化、东南亚各国政治情况复杂的现状,人民币无须公开挑战美元和日元,只需顺势而为成为区域内的关键货币,市场和各国消费者会自己选择计价方便、结算通畅、有储藏价值、投资便利的货币。

2015年10月8日人民币跨境支付系统CIPS (Cross-border Inter-bank Payment System)正式启动后,CIPS人民币全球清算服务体系运行覆盖亚洲、欧洲、非洲、大洋洲等人民币业务,境内外195家银行同步上线,人民币结算将更为快捷和便利。在东盟区域内以泛亚铁路沿线的重要节点城市曼谷、新加坡、吉隆坡的人民币结算中心辐射其他东南亚国家。这样,在东盟区域内形成一个人民币货币结算圈将对人民币区域化形成技术上的有力支持。同时,通过制度安排与东盟各国签订一系列货币互换协议,逐步核准东盟各国金融机构QFII资格,允许一些东盟国家的央行投资中国国内债券市场,开辟各国央行将储备的人民币进行投资增值的渠道。借此形成一个人民币在东盟的货币圈。

综上所述,以泛亚铁路的修建为契机,形成物流圈、贸易圈、投资圈、进而形成货币圈,以增加人民币在泛亚铁路沿线国家的结算量、投资量,进而增加民间和政府对人民币的储备量,对推进人民币在东盟的区域化发展不失为一种可行的路径。

[1]中国农业银行国际金融部课题组.泛亚铁路修建的意义、困境及市场机遇研究[J].农村金融研究,2015,(6).

[2]Rober Mundell.A theory of Optimum Currency Areas[J].American Economic Review,1961,(11).

[3]Paul Krugman.Lesson of Massachusetts for EMU[M].Cambridge University Press and CEPR.

[4]B.Eichengreen,The DollarDilemma[J].Development Outreach,2009,11(3).

[5]卡鲁潘·切提.关于对近代货币的衡量[J].美国经济评论,1969,(4).

[6]邱兆祥.人民币区域化研究[M].北京:光明日报出版社,2009.

[7]Tavlas,G S.“The Inernational Use of Currencies:the U.S. Dollar and the Euro”[J]Finance and Development,Vol.35,June,No 2,www.imf.org.

[8]保罗·克鲁格曼.萧条经济学的回归[M].刘波译.北京:中信出版社,2012.

[9]中国人民银行.2015年人民币国际化报告[R].2015,(6).

[10]李晓,丁一兵.人民币区域化问题研究[M].北京:清华大学出版社,2010.

[11]刘稚.泛亚铁路建设的由来与发展[J].当代亚太,2009,(08).

[12]邓颖颖.21世界上海丝绸之路建设的有效路径:中国-东盟旅游合作[J].东南亚纵横,2015,(10).

[13]来华留学网中国教育在线.2014年来华留学生调查报告[EB/OL].http://www.eol.cn/html/lhlx/content.html#123.

[14]菊地悠二.日元国际化:进程与展望[M].北京:中国人民大学出版社,2002.

The Opportunities and Challenges for RMB's Regionalization Brought by the Pan-Asian Railway Construction

WENG Wei

(City College,Kunming University of Science and Technology,Kunming,650051,Yunnan,China)

RMB's regionalization is a necessary step for its globalization.It has good foundation in Southeast Asia but will also encounter more complex difficulties than that of euro.As an important project in the“One Belt One Road”strategy,the construction of Pan-Asian Railway will bring new opportunities for RMB's regionalization in Southeast Asia,meanwhile it also will face many problems and challenges with the countries along the railway.Making use of the opportunities brought by Pan-Asian Railway construction to build a logistic circle,trade and investment circle and currency circle could be a solution for RMB's regionalization in South East Asia.

RMB's regionalization;Pan-Asian Railway;logistics circle;trade and investment circle;currency circle

〔责任编辑:黎 玫〕

F822.1

A

1006-723X(2016)07-0097-07

翁 玮(1974—),女,上海人,昆明理工大学城市学院副教授,国际商务师,主要从事国际经济与贸易研究。