大学生心理韧性与网络成瘾:应对方式的中介作用

张碧碧+张彦彦

摘要为探讨大学生心理韧性、应对方式和网络成瘾的关系,采用网络成瘾量表、心理韧性量表和应对方式问卷对351名大学生进行问卷调查。结果表明:(1)大学生的心理韧性、应对方式与网络成瘾三者之间存在相关关系。具体而言,心理韧性与应对方式中的解决问题和求助两个因子呈正相关,与自责、幻想、退避和合理化四个因子呈负相关;心理韧性与网络成瘾呈负相关;应对方式中的解决问题因子与网络成瘾呈负相关,自责、幻想、退避和合理化四个因子与网络成瘾呈正相关。(2)心理韧性通过影响自责、幻想和合理化三种应对方式间接地影响大学生的网络成瘾,即上述三种应对方式在心理韧性影响网络成瘾的关系中起完全中介作用。

关键词心理韧性;网络成瘾;应对方式;中介作用

分类号B848.4

DOI:10.16842/j.cnki.issn2095-5588.2016.08.0051引言

网络成瘾(Internet Addiction,IA),或称病理性网络使用(Pathological Internet Use,PIU),当前已成为社会各界广泛关注的问题。截止至2014年12月,中国网民数量达649亿,其中有531%的网民认为自身依赖互联网,并且学历程度越高的网民对互联网的依赖比例越大,大学本科及以上的网民中有639%的人比较或非常依赖互联网(CNNIC,2015)。网络成瘾主要是指个体无法控制自己对网络的使用,使用网络已对个体的心理、社交、学业或工作造成负面影响(Cao,Su, Liu, & Gao,2007)。网络成瘾是一种多维度的综合征,包括认知和行为的多种症状表现(雷雳,2010)。大量研究表明,网络成瘾会导致诸如社会退缩、抑郁、孤独等社会性和健康等方面的消极后果(Caplan,2005;Davis,2001)。基于大学生使用网络的普遍性和网络成瘾的严重性,探讨网络成瘾的影响因素已非常必要。

大学生网络成瘾影响因素可分为三类:一是社会因素,包括生活事件、社会支持和人际关系(葛秀春,葛玲,赵婧,2011;侯友,钟建军,李杰,2010;王立皓,童辉杰,2003);二是家庭因素,包括父母教养方式、亲子关系、家庭结构和家庭功能模式等(高巍,黄碧斋,2006;李涛,张兰君,2004;徐夫真,张文新,2011);三是个体因素,包括人格特质、孤独感、应对方式和自我同一性等(陈亮亮,葛韬韬,郑爱明,2011;罗天玉,丁道群,2006;王滨,2006;王娟,游越,黄俊,陈瑞颖,庄红平,2012)。依据生态系统理论,人与人生活的环境之间存在相互作用的过程,个体与环境的交互作用是个体发展的推动力。但是在这个过程中,个体具有适应、甚至创造自己发展的生态环境的能力(Bronfenbrenner & Morris,2006)。因此,个体应对压力或挫折的能力可能对网络成瘾有负向预测作用,而这种能力可以被心理韧性这一概念诠释。

心理韧性(resilience),也称心理弹性或复原力,是指个体在遭受重大压力或危险时能成功应对、积极复原的现象(Tugade & Fredrickson,2004)。除非面临重大生活事件,心理韧性在一段时期内可被视为一种稳定的人格特质(Block & Block,1980;Luthar,Gcchetti, & Becker,2000)。研究表明心理韧性与网络成瘾关系密切,大学生心理韧性可以预测网络成瘾情况。孙荣山和马先明(2013)对中学生的网络成瘾情况进行调查,结果显示网络成瘾倾向者在心理韧性量表上的得分显著低于非网络成瘾倾向者;中学生网络成瘾与生活事件显著正相关,与心理韧性显著负相关,心理韧性在生活事件对网络成瘾的预测上具有显著的部分中介效应。王娟娟,王祥和李林英(2014)的研究发现大学生心理韧性与网络成瘾存在显著负相关,心理韧性中的家庭支持、人际协助和情绪控制三个因子对网络成瘾具有显著负向预测作用。Li,Shi,Wang,Shi,Yang和Yang(2010)以348名职业技术学院学生为研究对象,发现心理韧性可以显著负向预测网络成瘾。孙亚蜀,任俊和吴超(2012)的研究发现城镇初中生心理韧性与网络成瘾总分和其中的突显性、耐受性、强迫性上网、社交抚慰和消极后果因子均呈显著负相关。

应对方式作为应激与健康的中介机制,可以预测个体的适应性发展情况。应对方式是指个体面对压力时所采取的认知和行为方式,是个体稳定特质和情景因素交互作用的结果(Compas, ConnorSmin,Saltzman, Thomsen,& Wadsworth,2001)。应对方式主要分为两种:一是注重解决问题的积极应对,如问题解决和求助;二是着力减轻痛苦情绪的消极应对,如幻想、退避和合理化。Herman-Stabl, Stemmler和Petersen(1995)发现采用消极应对方式的青少年更有可能出现心理病症。对于癌症幸存者的研究发现积极的应对方式可以减少心理困扰,而消极的应对方式则会增加心理困扰(David,Montgomery, & Bovbjerg,2006;Roesch et al.,2005)。先前的应对方式经验可能会决定潜在威胁是否会对个体造成创伤(Maier & Watkins,2010)。已有研究表明,网络成瘾者比非网络成瘾者更多采用自责、幻想、回避、合理化等应对方式,而更少采用问题解决的应对方式,但是网络成瘾者和非网络成瘾者在求助因子上无显著差异(李宏利,雷雳,2005;唐晓霞,于立群,2012;周爱保,康诚,2007)。也有研究发现网络成瘾者和非网络成瘾者在问题解决和求助因子上差异都不显著(陈亮亮,葛韬韬,郑爱明,2011;阎楠,孙月吉,马芳,耿玲,魏晓鹏,林嫒和宁树娥,2008;姚斌,王延松,李望舒,2008)。然而,上述探讨应对方式和网络成瘾关系的研究主要是针对网络成瘾者和非网络成瘾者进行平均数差异的比较,而缺少对于两者关系以及心理机制的探讨。

心理技术与应用4卷

8期张碧碧张彦彦: 大学生心理韧性与网络成瘾:应对方式的中介作用

心理韧性和应对方式是两个紧密联系的概念,二者存在复杂的、相互建构的关系。一方面,应对方式作为心理韧性的保护性因素之一,可以预测个体的心理韧性状况(EarvolinoRamirez,2007;Coyne & Gottlieb,1996;CampbellSills, Cohan, & Stein, 2006;Terry,1991)。另一方面,当把心理韧性作为一种人格特质时,心理韧性也可以预测个体的应对方式。心理韧性高的个体在面对逆境时更能表现出良好的适应行为,他们会更多地采用积极的应对方式(Sexton, Byrd, & Von Kluge,2010)。Major, Richards, Cooper, Cozzarelli和Zubek(1998)的研究发现有更高心理韧性的女性在堕胎后表现出更好的适应性(较少的心理困扰、较高的心理健康水平和决策满意度),并且这种影响受到认知评价和应对方式的中介作用。Lim, Shon和Paek(2014)以癌症幸存者为研究对象,发现心理韧性不仅可以显著负向预测他们的心理困扰,而且在应对方式和心理困扰中起中介作用。Yu, Peng, Chen, Long, He, Li和Wang(2014)的研究则发现积极的应对方式在心理韧性和创伤后成长中起部分中介作用。

根据Davis(2001)的网络成瘾认知-行为模型,心理失调是引发网络成瘾的必要条件,而非适应性的认知风格则是推进网络成瘾过程的充分条件,并且前者在网络成瘾形成过程中处于远端位置,而后者处于近端位置。其中的认知因素包括自我怀疑、低自我效能、负面自我评价和沉思型认知风格等,这些认知因素在网络成瘾中起着发展和维持的作用,认知扭曲和强化的恶性循环会不断加重网络成瘾的症状。KaliszewskaCzeremska(2011)对Davis的认知-行为模型进行改进,发现网络成瘾的个体本身具有产生这种问题行为的倾向,那些人格失调或不成熟的个体更有可能染上网络成瘾。因此,本研究假设心理韧性和应对方式可预测网络成瘾,并且应对方式在心理韧性预测网络成瘾中起中介作用。鉴于以往研究主要是对上述三个变量作两两关系的探讨,本研究将尝试使用结构方程模型(SEM)作整体分析,建立三者关系的理论模型。

2研究方法

21研究对象

本研究采用随机抽样的方法选取了390名长春高校在校生完成问卷调查,剔除49份没有完整填写或填答不认真的问卷,最终获得351份有效问卷,问卷有效率为900%。在有效问卷中,男性189名(538%),女性162名(462%);本科生305名(869%),研究生46名(131%);被试年龄介于17到26岁之间(M=2024;SD=190);被试网龄从1到16年不等(M=695;SD=312)。

22研究工具

221网络成瘾

采用陈淑惠, 翁丽祯, 苏逸人, 吴和懋和杨品凤(2003)编制的中文网络成瘾量表进行施测。该量表共26题,包括强迫性上网、戒断反应、耐受性、人际与健康和时间管理5个维度,采用4点计分,1表示极不符合,4表示非常符合。被试得分越高,说明网络成瘾越严重。本研究中各维度的Cronbachs α系数在068到082之间,总量表的Cronbachs α系数为093。222心理韧性

采用由Connor和Davidson编制、于肖楠和张建新(2007)修订的中国版心理韧性量表(CDRISC)进行施测。该量表共25题,包括坚韧、力量和乐观3个维度,采用5点计分,0表示“完全不是”,4表示“几乎总是”。被试得分越高,说明心理韧性越强。本研究中各维度的Cronbachs α系数介于061至089之间,总量表的Cronbachs α系数为093。

223应对方式

采用肖计划和许秀峰(1996)编制的应对方式问卷进行施测。该量表共62题,包括解决问题、自责、求助、幻想、退避和合理化6个维度,采用2点计分。本研究中各维度的Cronbachs α系数介于043至074之间。

23数据处理

采用SPSS160和AMOS210进行数据管理和统计分析。

3结果与分析

31心理韧性、应对方式与网络成瘾的关系

首先对心理韧性、应对方式与网络成瘾进行相关分析。结果表明,心理韧性各维度与网络成瘾各维度呈负相关,心理韧性中的坚韧和力量与网络成瘾各维度相关显著,即大学生越坚韧、越有力量,其网络成瘾的可能性越低。应对方式中的解决问题和求助与网络成瘾各维度呈负相关,其中解决问题与网络成瘾各维度相关显著;应对方式中的自责、幻想、退避和合理化与网络成瘾各维度呈显著正相关。另外,心理韧性各维度与应对方式中的解决问题呈显著正相关,与自责、幻想和退避呈显著负相关;心理韧性中的坚韧、乐观与求助呈显著正相关,坚韧和力量与合理化成显著负相关(见表1)。

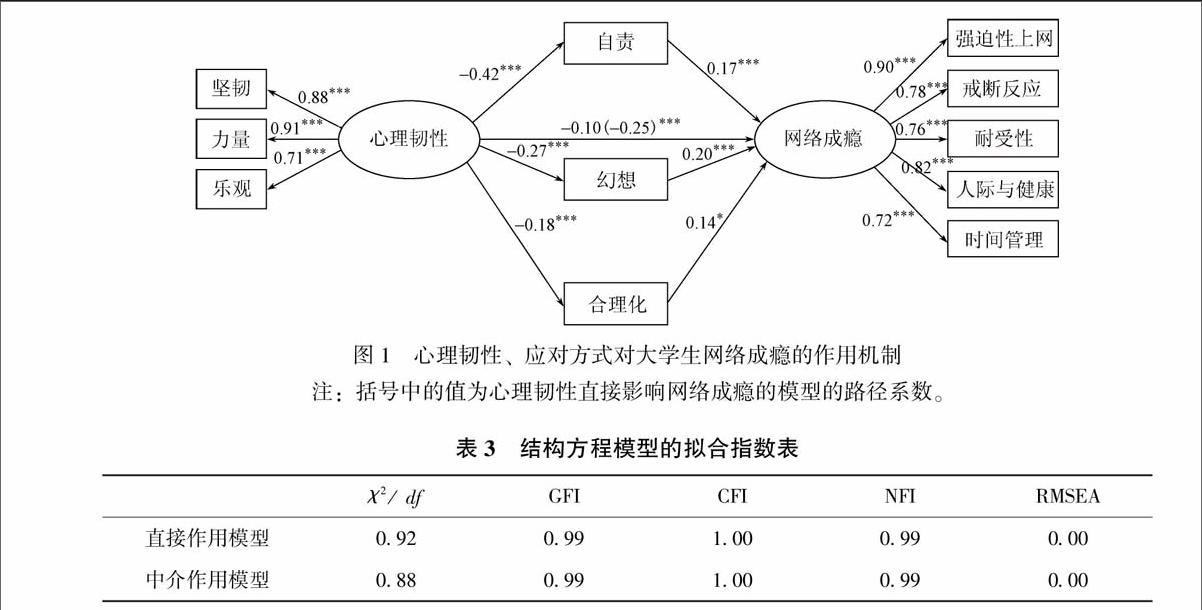

其次,采用分层回归分析的方法检验心理韧性和应对方式各维度对网络成瘾的预测作用。第一步,将人口学变量作为控制变量纳入回归方程;第二步,采用强迫进入法将心理韧性纳入回归方程;第三步,采用逐步多元回归分析法将应对方式六个维度纳入回归方程。结果显示,心理韧性能显著负向预测大学生的网络成瘾(β=-019,t=-353,p<0001),但当把应对方式纳入回归方程后,心理韧性的标准化系数下降014;此外,应对方式中的幻想、自责和合理化能显著正向预测大学生网络成瘾(见表2)。表1心理韧性、应对方式与网络成瘙 毐 32心理韧性、应对方式影响大学生网络成瘾的机制采用结构方程模型对心理韧性直接影响大学生网络成瘾的模型(简称:直接作用模型)和应对方式在心理韧性影响大学生网络成瘾的中介作用模型(简称:中介作用模型)分别进行考察,用极大似然法进行假设模型的估计和检验。结果如图1和表3所示,模型拟合指数较好。

心理韧性对网络成瘾的直接效果值为-010(p>005),应对方式中的合理化、幻想和自责对网络成瘾的直接效果值分别为014(p<005)、020(p<0001)和017(p<001)。另外,心理韧性对自责、幻想和合理化均具有显著的负向预测作用(β= -042,p<0001;β= -027,p<0001;β= -018,p<001)。心理韧性对网络成瘾的总效果值为-025,其中直接效果占392%,通过合理化、幻想和自责影响网络成瘾的间接效果分别占103%、213%和293%。在模型中引入应对方式之后,心理韧性对网络成瘾的直接预测作用的绝对值从025降到010,且先前显著的直接作用变得不显著,表明应对方式在心理韧性影响网络成瘾的关系中起完全中介作用。图1心理韧性、应对方式对大学生网络成瘾的作用机制

41大学生心理韧性对网络成瘾的影响

本研究发现大学生心理韧性与网络成瘾成负相关,这与以往的研究结果一致(王娟娟,王祥,李林英,2014;Li et al.,2010)。其中,心理韧性中的坚韧、力量与网络成瘾各维度相关显著。这说明个体在面临困境和挑战时控制力越强、在经历创伤后越能积极复原甚至变得更有力量,就越不容易陷入网络成瘾。相关分析反映出心理韧性与网络成瘾之间存在共同特征,即强调个体对自身行为的控制,只是前者突出个体遭受逆境的条件,后者突出这种控制是针对网络使用行为。回归分析和结构方程模型分析结果表明,大学生心理韧性对网络成瘾具有显著的负向预测作用。但是当模型引入应对方式后,心理韧性对网络成瘾的直接预测作用的绝对值由025降到010,之前的直接作用变得不再显著。

42应对方式在大学生心理韧性影响网络成瘾中的中介作用中介作用模型分析的结果显示,心理韧性对应对方式中的自责、幻想和合理化具有显著的负向预测作用,而这三种应对方式对网络成瘾具有显著的正向预测作用,即大学生心理韧性通过自责、幻想和合理化的中介作用来预测网络成瘾。进一步分析发现自责、幻想和合理化在心理韧性影响网络成瘾的关系中起完全中介作用。

在心理韧性与应对方式方面,相关分析结果同以往的研究结果基本保持一致(CampbellSills,Cohan, & Stein,2006;Jaser & White,2010;Major et al.,1998),即心理韧性与积极的应对方式(解决问题、求助)成正相关,与消极的应对方式(自责、幻想、退避、合理化)成负相关。心理韧性被视为个体面对逆境时的有效应对和适应(Tugade & Fredrickson,2004)。已有研究发现心理韧性的内在保护性因素包括问题解决能力、自尊、情绪管理能力、自我效能、人际交往能力等(马伟娜,桑标,洪灵敏,2008)。这些都说明心理韧性高的个体可能拥有更多的心理资源,因而他们较少表现出自我防御,更多地采用积极的应对方式。

在应对方式与网络成瘾方面,解决问题与网络成瘾各维度成显著负相关,自责、幻想、退避和合理化与网络成瘾各维度成显著正相关。这与以往对网络成瘾者和非网络成瘾者的应对方式进行平均数差异检验的研究结果相似(李宏利,雷雳,2005;唐晓霞,于立群,2012;周爱保,康诚,2007)。采用积极应对方式的个体可能拥有更多的社会支持,更致力于解决现实生活中遇到的问题,而不易于卷入网络成瘾(于肖楠,张建新,2005)。回归分析和结构方程模型分析发现,应对方式中的自责、幻想和合理化对大学生网络成瘾具有显著的正向预测作用。这说明个体的应对方式越不成熟,越容易放纵自己到互联网上逃避或发泄。另外,六种应对方式之间(除了求助与幻想、求助与合理化)显著相关,可能是造成只有自责、幻想和合理化进入回归方程的原因。

本研究发现心理韧性仅通过影响自责、幻想和合理化的应对方式进而间接地影响大学生的网络成瘾。究其原因,主要可能是因为心理韧性影响大学生网络成瘾的因素是情绪控制和自强,即个体面对困境时表现出的控制力和逆流而上的力量(Yu & Zhang,2007)。这种情绪控制和自强的外在表现就是应对方式。心理韧性越差的个体情绪控制能力越弱,也越缺少于逆境中顽强拼搏的力量,他们在生活中更易于采用自责、幻想和合理化的消极应对方式,从而更容易卷入病理性网络使用。这些研究结果说明未来做网络成瘾的干预研究时应考虑心理韧性和应对方式的作用。

43本研究的局限

本研究存在一些需要改进的地方:一是取样问题。本研究的样本均来自于长春市某高校,考虑到校际间的差异,将该结果推广到全体大学生时需要谨慎。另外,样本量在各个年龄、学历(本科在读、硕士在读)上的分布不是很均衡。二是应对方式问卷的信度问题,应对方式中的幻想、退避和合理化分量表的信度较低。三是未对网络成瘾类型进行区分,网络游戏、网络关系、网络色情、信息收集和网络购物等不同类型成瘾背后的机制可能不同。已有研究发现使用网络来进行社交的个体比使用网络来进行娱乐和查看新闻的个体更容易陷入网络成瘾四是研究方法上的局限,本研究无法确认各个变量在网络成瘾发展阶段中的顺序,未来可考虑通过纵向研究讨论变量间的先后作用顺序。此外,未来研究也可以探讨网络特性、情境因素以及人格特质等因素对于网络成瘾的影响。

5结论

(1)总体而言,大学生的心理韧性与应对方式中的解决问题和求助成显著正相关,与自责、幻想、退避和合理化成显著负相关;大学生心理韧性与网络成瘾成显著负相关;而应对方式中的解决问题与大学生网络成瘾成显著负相关,自责、幻想、退避和合理化与大学生网络成瘾成显著正相关。

(2)心理韧性通过影响自责、幻想和合理化的应对方式进而间接地影响大学生的网络成瘾。这三种应对方式在心理韧性影响网络成瘾的关系中起完全中介作用。

参考文献

陈亮亮, 葛韬韬, 郑爱明(2011). 生活事件、应对方式与大学生网络成瘾的关系. 中国健康心理学杂志, 19(5), 588-591.

陈淑惠, 翁丽祯, 苏逸人, 吴和懋, 杨品凤(2003). 中文网络成瘾量表之编制与心理计量特性研究. 中华心理学刊, 45(3), 279-294.

高巍, 黄碧斋(2006). 你的孩子有网瘾吗——网瘾青少年心理健康状况及家庭影响因素分析. 学校党建与思想教育, (10), 44-46.

候友, 钟建军, 李杰(2010). 大学生网络成瘾与生活事件、人格特质的关系研究. 中国心理学杂志, 39(4), 19-22.

雷雳(2010). 青少年“网络成瘾”探析. 心理发展与教育, 26(5), 554-560.

李宏利, 雷雳(2005). 中学生的互联网使用与其应付方式的关系. 心理学报, 37(1), 87-91.

李涛, 张兰君(2004). 大学生网络成瘾倾向与父母教养方式关系研究. 心理科学, 37(3), 662-663.

罗天玉, 丁道群(2006). 人格特质、网络使用动机与网络成瘾倾向的关系. 中国临床心理学杂志, 14(4), 365-367.

马伟娜, 桑标, 洪灵敏(2008). 心理弹性及其作用机制的研究述评. 华东师范大学学报(教育科学版), 26(1), 89-96.

孙荣山, 马先明(2013). 中学生生活事件与网络成瘾的关系: 心理韧性的中介作用. 黑龙江教育学院学报, 32(8), 123-125.

孙亚蜀, 任俊, 吴超(2012). 城镇初中生心理韧性与网络成瘾的关系. 中国学校卫生, 33(12), 1514-1516.

唐晓霞, 于立群(2012). 大学生网络成瘾与心身症状、社会支持及应付方式关系的研究. 现代预防医学, 39(6), 1455-1457.

王滨(2006). 大学生孤独感与网络成瘾倾向关系的研究. 心理科学, 29(6), 1425-1427.

王娟娟, 王祥, 李林英(2014). 大学生网络成瘾与心理韧性的关系. 学理论, (3), 85-86.

王娟, 游越, 黄俊, 陈端颖, 庄红平(2012). 大学生网络成瘾与自我同一性、自我控制能力的关系. 精神医学杂志, 25(5), 350-352.

王立皓, 童辉杰(2003). 大学生网络成瘾与社会支持、交往焦虑、自我和谐的关系研究. 健康心理学杂志, (2), 94-96.

肖计划, 许秀峰(1996). “应对方式问卷”效度与信度研究. 中国心理卫生杂志, 10(4), 164-168.

徐夫真, 张文新(2011). 青少年疏离感与病理性互联网使用的关系: 家庭功能和同伴接纳的调节效应检验. 心理学报, 43(4), 410-419.

阎楠, 孙月吉, 马芳, 耿玲, 魏晓鹏, 林媛, 宁树娥(2008). 青少年网络成瘾者应激相关的社会支持、应付方式、认知评价和个性因素研究. 中国行为医学科学, 17(6), 492-494.

姚斌, 王延松, 李望舒(2008). 大学生网络成瘾、心理状态与应付方式的相关性研究. 中国行为医学科学, 17(6), 506-507.

于肖楠, 张建新(2005). 韧性(resilience)——在压力下复原和成长的心理机制. 心理科学进展, 13(5), 658-665.

赵婧, 葛秀春, 葛玲(2011). 大学生网络成瘾与社会支持的相关性研究. 中国校医, 25(1), 18-19.

中国互联网信息中心.(2015). 第35次中国互联网络发展状况统计报告. 来自互联网: http://www.cnnic.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201502/t20150203_51634.htm.

周爱保, 康诚(2007). 青少年网络成瘾者的应付方式特征. 中国心理卫生杂志, 21(4), 251-252.

Block, J. H., & Block, J.(1980). The role of egocontrol and egoresiliency in the organization of behavior. In W. A. Collins(Ed.), The Minnesota Symposium on Child Psychology(pp. 39-101). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Bronfenbrenner, U., & Morris, P. A.(2006). The bioecological model of human development. In W. Damon & R. M. Lerner(Ed.), Handbook of Child Psychology(pp.793-828). Hoboken, NY: Wiley.

CampbellSills, L., Cohan, S. L., & Stein, M. B.(2006). Relationship of resilience to personality, coping, and psychiatric symptoms in young adults. Behaviour Research and Therapy, 44, 585-599.

Cao, F., Su, L., Liu, T., & Gao, X.(2007). The relationship between impulsivity and Internet addiction in a sample of Chinese adolescents. European Psychiatry, 22, 466-471.

Caplan, S.(2005). A social skill account of problematic internet use. Journal of Communication, 55, 721-736.

Compas, B. E., ConnorSmith, J. K., Saltzman, H., Thomsen, A. H., & Wadsworth, M. E.(2001). Coping with stress during childhood and adolescence: Problems, progress, and potential in theory and research.Psychological Bulletin, 127(1), 87-127.

Coyne, J. C., & Gottlieb, B. H.(1996). The mismeasure of coping by checklist. Journal of Personality, 64(4), 959-991.

David, D., Montgomery, G. H., & Bovbjerg, D. H.(2006). Relations between coping responses and optimismpessimism in predicting anticipatory psychological distress in surgical breast cancer patients. Personality and Individual Difference, 40, 203-213.

Davis, R. A.(2001). A cognitivebehavioral model of pathological Internet use. Computers in Human Behavior, 17(2), 187-195.

HermanStabl, M. A., Stemmler, M., & Petersen, A. C.(1995). Approach and avoidant coping: Implications for adolescent mental health. Journal of Youth and Adolescence, 24(6), 649-665.

Jaser, S. S., & White, L. E.(2010). Coping and resilience in adolescents with type 1 diabetes. Child: Care, Health and Development, 37(3), 335-342.

KaliszewskaCzeremska, K. (2011). Modelling excessive Internet use: Revision of R. Daviss cognitivebehavioural model of pathological Internet use. Polish Psychological Bulletin, 42(3), 129-139.

Li, X., Shi, M., Wang, Z., Shi, K., Yang, R., & Yang, C.(2010). Resilience as a predictor of Internet addiction: The mediation effects of perceived class climate and alienation. Paper presented at the meeting of IEEE Symposium on Web Society 2nd, Beijing.

Lim, J., Shon, E., & Paek, M.(2014). The dyadic effects of coping and resilience on psychological distress for cancer survivor couples. Support Care Cancer, 22, 3209-3217.

Luthar, S. S., Cicchetti, D., & Becker, B.(2000). The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work. Child Development, 71(3), 543-562.

Maier, S. F., & Watkins, L. R.(2010). Role of the medial prefrontal cortex in coping and resilience. Brain Research, 1355, 52-60.

Major, B., Richards, C., Cooper, M. L., Cozzarelli, C., & Zubek, J.(1998). Personal resilience, cognitive appraisals, and coping: An integrative model of adjustment to abortion. Journal of Personality and Social Psychology, 74(3), 735-752.

Roesch, S. C., Adams, L. S., Hines, A., Palmores, A., Vyas, P., Tran, C., Pekin, S., & Vaughn, A. A.(2005). Coping with prostate cancer: A metaanalytic review. Journal of Behavioral Medicine, 28, 281-293.

Sexton, M. B., Byrd, M. R., & von Kluge, S.(2010). Measuring resilience in women experiencing infertility using the CDRISC: Examining infertilityrelated stress, general distress, and coping styles. Journal of Psychiatric Research, 44, 236-241.

Sim

心理技术与应用2016年8期