“无厘头”的影片观看及审美效果的形成*

陈哲洵

(上海大学 文学院,上海 200444)

“无厘头”的影片观看及审美效果的形成*

陈哲洵

(上海大学 文学院,上海 200444)

摘要:对于“无厘头”影片作为一种文化现象的研究很多,但却少有涉及穿插“无厘头”桥段如何对影片造成影响以及如何形成最终审美效果等观影过程的探讨。自电影符号学之后开始出现影片细读和精神分析取向,而德勒兹哲学则试图对传统的精神分析模式进行改造,将电影的观看视为强度流的物质实践活动。基于此,“无厘头”电影的观看可以看作镜头流与观看的观众身体流的汇合。把镜头流视为叙述文本,通过内在于文本的叙述逻辑(符号意指链的断裂/重组)之间张力的解读,在大量的镜头分析中总结出影片穿插“无厘头”桥段、形成审美效果的规律,并在三阶段的区分中分析张力强度与剧情认同程度关系所造成的影片整体审美效果变动。

关键词:“无厘头”;张力强度;观众认同程度;精神分析;文艺理论

“无厘头”从地域性的方言成为一种文化现象,随着香港电影的传播兴起于上世纪90年代中期,通常用颠覆来概括其文化精髓,并认为在语言效果上具有夸张、自嘲、戏仿等特征[1]。但仅仅围绕颠覆列举其文本的审美特征是不够严谨的,难以确定这类文化审美效果的深层机制。如果从文本的审美解读出发,则可以把“无厘头”现象视为文本叙述制造颠覆的快感,这样,以上对“无厘头”在语言修辞层面所作的特征概括,就可以在微观层面还原成颠覆性文本与颠覆对象文本之间的张力,以及由此带来的最终审美效果。

电影中的“无厘头”桥段不同于一般性的“无厘头”文化文本,其作为一种文艺形式,相对于电视剧集、网络视频、短片等具有较为深厚的艺术传统。即使是“无厘头”类型影视剧集,也需要由对原故事颠覆、看似非连续、片段性的叙述来建构整部影片的新主题,如刘镇伟编导的《大话西游》并不能仅理解为制造噱头,“他不但重构了故事,还重构出了新的思想内涵”,其与流行的戏说式叙述的分野也正在于这种新意的突显[2]。而如果从叙述层面来理解电影艺术形式,则是以片段画面的剪辑技巧来完成对所要表达的故事空间的叙述空间建构,其目的是为了寻求一种非连续的连续性。其艺术形式本身就在于“善于把时间性叙事转换成富有视听冲击力的空间性叙事, 即善于在线性叙事的链条中寻找营造空间意象的一切机会, 通过强有力的叙事空间的表现, 来把故事讲得富于情绪感染”[3]。这样来看,穿插“无厘头”桥段正是为拼接出新的故事而较多地使用了非共时性的镜头空间,以求将情绪感染尽量发挥的一种创作手法,无论其是出于编剧及演员的个人表达还是商业性。而其感染性发挥的随意性之大又不同于基于库里肖夫实验的蒙太奇技巧。但是,任由这种感染制造手段尽力发挥的话,则有可能影响到影片本意之新意涵的建构,即使得故事的连续性讲述及整部影片新意的集中表达的感染力相对减弱。

因此,一部影片不能完全为“无厘头”文本的喧嚣所代替,在电影文本的审美过程中,不同观众人群对影片的连续性叙述的意义认同程度*观看影片的精神分析解释认为,观众对影片剧情、电影技术呈现手段的认同可看作一个感知-主体的现象学的观念系统,观众对视听语言的解读与文字一样是知觉性的,在主体对影片的想象中建构起各种形象,而整个过程是身体缺场的“梦境”,或者说处于“一种低运动、强感知状态”。(参见克里斯蒂安·麦茨:《想象的能指——精神分析与电影》,中国广播电视出版社2006年版,第39-52页)但根据德勒兹对无意识领域的探讨,他认为观看电影是有视听等感官活动连接电影技术呈现的欲望-生产,而主体的纯粹知觉意识活动则被视为观看活动的强度流。这样,观众所获得的审美效果就不只是意义和狂欢的情感体验了,而应该视为观影中无意识的观影身体变化之外的意识活动流;其对影片剧情的认同也不再是符号游戏的“做梦”了,而应该是观众意识活动中主体遭遇影片剧情生产差异,是由差异强度流中的符号链的断裂/重组所形成的。(“欲望-生产”、“符号链”概念见引文[5])根据这种解释框架,观看影片首先是影片自身所制造的差异生产,然后是汇合形成观众的观影活动以及意识活动生产,都是由一系列的符码的价值展现和比较所制造的强度流。而本文则以宏观审美活动的概念“观众的认同程度”来表示这种观众意识活动生产中的符码价值比较所生产的强度。由于研究目的在于观众对剧情、主题的意义认同,因而将符码选取限制在影片剧情和主题的叙述逻辑上。也不同,而这些被认同的叙述如果被随意颠覆、解构的话,很可能产生负面情绪,从而消解电影所要表达的意义。可以大致推断,当影片所用的文本与已经为观众所认同的某些逻辑无关的时候,就会以文本逻辑之间的张力作用为主,引起观众正向度的感觉,即快感;反之,如果文本引用的是观众深刻认同的某种规范或原则性逻辑,如道德、信念、隐私、某种经典形象等,把这些原本有深刻意义的文本作为符号混杂起来,一旦超过一定的界限就会挑战观众原有的观念认同,出现负面感觉,如愤怒、贬斥等[4]。这样,引用内容的程度、频率等应该以不至于影响到影片试图表达的新主题(无论是否突出)为底线。

总之,要分析电影中穿插“无厘头”文本能够为影片带来的整体审美效果,将不得不考虑影片自身主题表达、表层性的颠覆性内容的表达和密集程度、观众对原来剧情的认同及其推进状况等的互相影响。以此为原则,可通过对大量镜头的文本分析来解读这些影响,得出相关规律。首先可将影片桥段视为叙述文本,然后根据剧情、主题、镜头空间等意义表达解读出其叙事的内在逻辑,从而将叙述学意义上的颠覆性叙述还原成审美层面上的文本内在逻辑之间的张力,并以此构成一个微观层面上的张力强度*张力作为审美层面的概念,原本不应该与德勒兹所提出的无意识领域的“差异的强度”概念联系起来使用。但本文为了方便起见,“颠覆性叙述所制造的张力”可以看作电影呈现技术所展开的欲望-生产的差异制造,而叙述层面上“颠覆性叙述的逻辑断裂”则被视为符码断裂/重组的差异强度来与“观众认同程度”的强度的相互关系建构假定性解读空间。(见引文[5])与观众(随认同程度变化的假定性观众)对剧情意义的认同程度之间互相作用的假定性的解读空间[5]。这样的解读空间可以看作是观众遭遇影片的影像声音强度流,而形成观影活动的过程,审美效果即观影的意识活动也由此产生,而镜头影像流的各种意义与张力的相互遮蔽及其变化则无意识地形成身体刻录。通过借助文本分析得到的叙述逻辑,就可以考察观众身体与镜头影像流的互相作用,从而归纳出观看影片形成意识活动的规律,以此来探讨这些“无厘头”桥段在观影活动中形成审美效果的过程。下面通过一些例举,按照“无厘头”镜头的插入、持续与狂欢叙述的结束为界限分三阶段讨论。

一、连续叙述断裂所造成的张力强度

以1993年版《唐伯虎点秋香》为例。该影片是对民间故事《三笑》为基础的改编,但实际上其人物造型和服饰设计、大致剧情、经典桥段,甚至片头都是对上世纪60年代的众多电影版本《三笑》《三笑姻缘》等的戏仿[6]。其所谓的“无厘头”就是通过对前作形象的颠覆来产生张力,从而带来审美效果的手法。该片充斥着狂欢镜头,如江南四大才子出场一组:一群年轻女子在春游中叫着“四大才子”的名头争先向他们汇集,其行为逻辑实际上就是现代粉丝追星的场景借用;当镜头转向“四大才子”时,现代粉丝叙述出现了断裂:“四大才子”并没有按照粉丝们的追逐目的本身来摆造型:儒雅、亲和的才子风范,而是踏着背景音乐的鼓点展示了与粉丝们追星的精神状态同样的行为逻辑,这可以看作是粉丝狂欢本身的延续。之后狂欢加剧,直到“偶像们”模仿T台模特的动作脱下外衣,象征性地表示身体的性符号,这才超出了粉丝在古代背景中应有的道德底线(或现代粉丝的底线)。这个“无厘头”桥段中所谓的颠覆就是其中的两次叙述断裂以及所产生的张力:一是现代粉丝式的追星狂欢变成狂欢本身(同时与T台模特秀形成张力);二是狂欢以表示性的性符号为高潮,又回到了现代粉丝的行为逻辑上来。

这看似“无厘头”的断裂实际上还是“有厘头”可寻的,叙述断裂的镜头之间的相邻本身就重构了叙述逻辑:第一次断裂使得粉丝和偶像之间的互动与粉丝追星的狂欢重叠在一起。也就是说,虽然画面已经变成狂欢叙述,但上一个画面的叙述逻辑仍然会延续并在与其比较中展示出冲突性的力量,而“无厘头”审美的张力也就在两种逻辑的冲突中周旋:如果对原本粉丝追星的逻辑,甚或才子佳人的认同远超过对粉丝追星的狂欢本身的认同,那么这两种逻辑或颠覆性文本所产生的快感就不会有效果,才子佳人的逻辑关系将发挥主要作用;反之,观众的解读仅以狂欢的作用力量为主,文本被视为狂欢的连续叙述,分镜之间所产生的颠覆性张力强度就不会被感知;只有在两种叙述逻辑被解读出来的力量相差不大的时候,“无厘头”审美才会发挥主要作用,使审美效果显现。因此,习惯于民俗故事或经典《三笑》电影改编的观众不认可这种符号借用的再创作方式,并在反差中感到不满[7];而对于有过较多意义消解的狂欢经历(不限于观影)的观众,则会习以为常地反应平淡,甚至感到无趣。

一些并不明显的“无厘头”也会通过一些电影技巧如蒙太奇等,来加强观影对原剧情的意义认同的办法,使意识活动中“无厘头”的效果显现。如1999年《喜剧之王》中踩香蕉皮的一组蒙太奇镜头,不断在剥香蕉与逃跑两个动作之间切换来制造紧张气氛,从而使得踩到香蕉皮这一滥用的狂欢逻辑获得更强的审美效果;如果缺乏这样的剪辑技巧来突出剧情,踩香蕉皮则会发挥主要作用,并使得这段“无厘头”的叙述逻辑因被多次使用而显得效果平淡。

二、张力强度的延续变化

上一节所提到的第一次断裂所产生的快感只是一瞬间而已,如果要求审美快感持续,就需要不断加入新的形象;一旦保持原冲突不变并持续下去,第一次断裂所形成的瞬间快感就会被接下来的镜头叙述迅速替换,这时候的分镜之间则是继续维持原有的叙述逻辑冲突。这样,重复的逻辑使得分镜画面之间的张力消失,观众有可能感觉平淡甚至有对拖沓的厌恶。如《大话西游》中的三藏唱儿歌感化河妖的桥段,为了与歌曲相和,三藏不但唱完了前奏,还连续四次试图唱歌给河妖,而对方则四次转头避开,直到忍无可忍,一分钟内出现了七次二人表情变化的特写。事实上,整个过程都在进行着同一种逻辑的冲突,即过于迂腐的教育方式与现实之间的张力,这种瞬间产生的张力强度很容易弱化在随之而来的一分钟的片长中。因为整个过程中的儿歌唱词都在指向叙述冲突,而表现冲突变化表情的仅仅是单向的增强而已,为此而配合背景音乐使用七次特写镜头就相当于叙述节奏突然减慢。如果观众对节奏的不适应感超过单向增强的张力,就会感觉到拖沓。对惯于从事颠覆风格的影片制作人来说,这样的情节设计无疑会造成让人无法忍受的不耐烦观感[8]。

而如果原叙述逻辑的铺垫时间足够长,能容纳“无厘头”逻辑在一定时间范围内持续运用的话,就不会超出原逻辑边界和造成逻辑混乱,反而可能使张力强度最大限度增加。如《大腕》中三分之一的片长都贡献给了葬礼的商业价值升值,然后突然断开,画面转向精神病院,借助精神病人的影视形象(非存在复杂情况的现实)向之后的狂欢叙述过渡。作为葬礼升值的类比,病人描述DVD、网站、公寓三种产品升值的镜头持续了2分钟,其中公寓部分就有80秒。这样的单一狂欢叙述逻辑的冗长感却不明显,镜头从两个病人对话放大到一张脸的特写,个人的升值狂想占据了整个屏幕,但这一时的狂欢仍难以企及作为故事主线的葬礼的长叙述铺垫出来的情感强度,因而与之形成的巨大反差得以发挥作用,也由此被称为整部电影的点题性镜头之一。

三、狂欢叙述逻辑的结束方式

从第二节分析可知,追求“无厘头”叙述的张力一旦使狂欢叙述延长至超过观众对连续性故事叙述的认同,就会造成逻辑并立,甚而模糊剧情表达的意义。因此,要借用狂欢、漫画式的叙述来制造审美效果,在狂欢强度增大到一定程度的时候断开,回到原来的叙述逻辑上来。也就是说,在“无厘头”开始影响影片本身的连续性的时候,能够以不同的手法衔接上剧情,而不至于使段子显得突兀,为笑点而设。

归纳起来,从“无厘头”叙述断开回到影片故事本身有三种较为常见的方式。第一类就是镜头切换至其他场景。像影片《九品芝麻官》“练习吵架本领”桥段,由于插入了多重不相关的漫画式桥段如死人复活、弯管变直等,很难再与原叙述逻辑自然衔接,只能用镜头转换来变换场景,结果则是明显制造出了几条搞笑段子。而单一狂欢逻辑的桥段如《大腕》中“精神病人的公寓升值独白”也可被视为穿插在主线剧情中的寓言镜头。另外,通过节奏的变格也能够强制切断原“无厘头”桥段,如前例《大话西游》中“唱儿歌”段配合背景音乐的缓慢画面,由舒淇收妖这一动作进行衔接。

相比于这样的剪辑技巧回到原剧情,引入新的狂欢逻辑颠覆原来的狂欢叙述,不但可以让被遮蔽的原剧情显现出来,还可顺势抵消单一狂欢逻辑的过长延续、张力减弱等不利影响。如“唱儿歌”,伴随着有淡淡忧伤味的背景音乐,河妖愤怒地捶打三藏,既切断了一直升级的迂腐教化,对之前的“啰嗦”狂欢的颠覆抵消了其偏离原剧情的冗长感,又为之后镜头迅速切换至舒淇收妖作了铺垫。同时,背景音乐的气氛也有助于回到故事设定——三藏迂腐教化的失败,一定程度上保持了叙述的连续性。

并不是所有对狂欢逻辑的再颠覆式切断都是“否定式”的,如《唐伯虎点秋香》片中的“唐伯虎说唱为自己开罪”段子。说唱之后华夫人等人的反应,如头发竖立的造型、各自的内心独白等,用评价解说来延续之前的搞笑逻辑,直至整理发型回复常态的夸张,实际上也在将之前的疯狂搞笑逐步拉回原剧情。这样的颠覆同样在延续狂欢逻辑之外,还部分引回了原故事逻辑:这段说辞提供了足够的感染力而使她们信服(虽然没有抵消所有的浮夸——这个镜头的叙述逻辑仍然是基于之前的狂欢做出的)。

第三类则是不刻意去切断“无厘头”叙述,或者说利用了狂欢叙述逻辑“恰巧”与原故事逻辑相衔接来作为连续叙述,再过渡到原来的剧情。如经典的“哭小强”与《大话西游》中的“爱你一万年”等桥段都属于此。前例的两人“比惨”高潮实属极其“无厘头”的“出戏”,但却从中引出唐伯虎的竞争者死了,而“顺理成章”地让主角进入华府卖身为奴,完成过渡。这实际上是插入了一个与原剧情毫不相干的段子,却也由于其典型性地脱离剧情、又诡辩式地连起了之后的情节而为人所津津乐道;后例“爱你一万年”的开脱和表白也有浮夸之嫌,以至于紫霞仙子相信了那段“大话”而两人毫无违和地和解。这样回到剧情的方式实际上与前例一样有为笑点而设的倾向,其补救方式从全剧来看,这段“大话”后来一语成谶,该桥段也成为全剧的转折点,因而能够与前例《大腕》中“精神病人”段一样消弭夸张,突出主题。

四、结 论

虽然电影中的“无厘头”手法最早出现于香港电影人之手,但如果不计较其源于粤语方言的本来语义,按照其文化精髓——通过对某种经典、熟知或精心铺垫过的形象的颠覆来制造张力审美的话,可以发现,大多数喜剧电影,如近年来的《泰囧》《私人定制》等都乐于穿插夸张的近乎狂欢的桥段来增加喜剧效果,但对其中的狂欢叙述过度的诟病却与这些影片的票房齐飞。可以说,宽泛意义上电影中的“无厘头”,既可以是对前作的戏仿,又可含颠覆新主题的剧情本身的倾向,而以至于少有喜剧片能免于这种技巧的发挥,这在德勒兹看来则是将整个喜剧片类型归为浮夸的非现实性表达了。以上的文本分析则可用来厘清偏离原来设定的故事逻辑的场景、表演、镜头、台词等作为文本所制造的张力,并由此分析意识活动的形成,即审美效果的制造过程。

通过以上案例文本分析可以发现,电影中“无厘头”颠覆性叙述所制造的张力强度与观众对剧情、主题认同程度关系的一些规律,具体见下:

规律一,“无厘头”是插入剧情的狂欢叙述逻辑,但在其镜头的延续中原剧情逻辑并未消失,仍然与插入的叙述并行制造张力,在两者所制造的意义认同程度接近的情况下,审美效果的显现则是其存在的证明。而根据德勒兹哲学的激进唯物主义思想,狂欢叙述遮蔽的原剧情逻辑既存在于进行中的观影活动,又存在于与之汇合的电影镜头流之中。

规律二,插入的叙述与原剧情所制造的张力强度,受观众对前者所引用的文本以及已知剧情的认同程度的限制:对两者的认同程度差距越大,则越能够形成明确的意义表达(后者大于前者是影片的主题表现,反之则是剧情混乱),同时张力强度越小。

规律三,一般来说,电影的艺术形式都需要明确的主题表达,根据规律二可知,插入叙述的延续都不会超出整部影片连续剧情所占的比重,在这个范围内,插入叙述的延续所占整部影片比重越大,张力强度制造越大,影片的主题表达程度就越弱。

规律四,插入的叙述逻辑可以与影片的某些剧情类比,即狂欢叙述逻辑与构成剧情的连续性的逻辑恰好重合,这时的张力强度与主题所带来的意义认同程度则会同时增大。

规律五,狂欢逻辑变化,只要是根据所承载的剧情逻辑发生的镜头切换,就能使影片的意义表达维持一定的连续性,且张力强度制造也可以维持不变。

规律六,根据狂欢逻辑发生的镜头切换,无论狂欢逻辑是否改变,张力强度制造都会根据规律二受到限制。

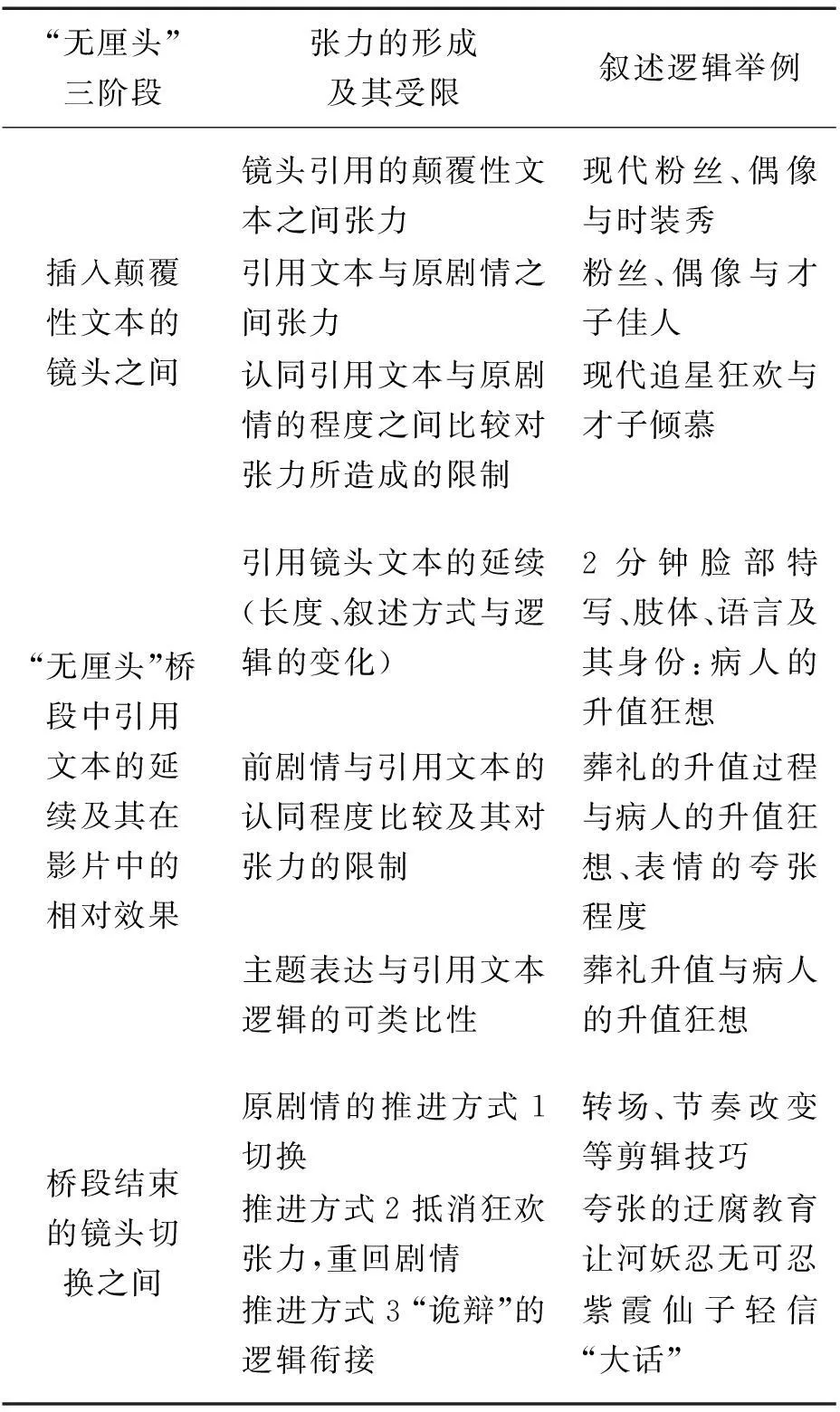

以上六条规律展示了插入的颠覆性文本与原剧情之间的相互作用机制。以此为基础,则可以粗略地将“无厘头”桥段分为三阶段(见表1),来讨论影片制作所引用的颠覆性文本之间的张力强度、颠覆文本与电影剧情所获得的意义认同程度以及互动形成的最终审美效果。

从表1可以看出,任意叙述逻辑的增减变化,都会使最终的审美效果发生变化。在第一阶段中,《唐伯虎点秋香》片中时装秀等的引用文本增加如时间延长表演更加夸张等,都会导致与现代粉丝、才子佳人等叙述逻辑之间的张力加强;如果时装秀或现代粉丝叙述逻辑相对于颠覆对象才子佳人比重过大,不但会消解原剧情牵涉的经典或民间故事的意义认同,还会影响到影片主题“在厌弃世俗的虚无中追求真爱”的表现力,最终削弱影片的审美效果。第二阶段举例《大腕》中精神病人的独白过长、表情过于夸张都有深刻的剧情作为铺垫,夸张的表演逻辑其实也是对前剧情的归纳,因而其对主题表达和狂欢叙述张力的相对削弱很难以最终效果出现,如如果继续夸张表演,影响风险则会加大。最后,在切断“无厘头”的三种方式中,使用剪辑技巧使狂欢叙述逻辑的切断具有突然性,转场、节奏变格等带来的场景与动作的突变让原本就逻辑断开了的“无厘头”桥段显得更加突兀,这时如若没有类比等手法加强两者之间的意义联系,就会对剧情的连续性有较大影响,如“精神病人独白”段的寓言化;推进方式2通过原剧情逻辑的方式衔接,减弱了狂欢叙述并使连续性有较为明显的保留;而推进方式3虽然用诡辩逻辑将“无厘头”狂欢发挥到更高程度,但情节连续性则难以挽回。

表1 “无厘头”桥段审美效果形成过程

具体到一部影片的接受而言,“无厘头”桥段的穿插和运用是以上各种叙述逻辑的增减配合以及切断方式组合而成的,最终获得的审美效果也是难以由某些方式或某阶段的分析来确定。但可以澄清的是,最终审美效果的形成除了与观众对张力强度的刺激寻求有关之外,还与他们对剧情、主题所表达的意义认同有关。前者来自于狂欢逻辑与原剧情之间的符号性张力,不但不会留给观众任何有连续性意义的印象,运用的方式不当或过多还会妨碍影片本身情节所建构的新主题的表现力;后者则是通过观影活动中电影的连续性情节与观众所内化的日常生活经验以及期待的相互作用所带来的感染力有关。另外,一部影片运用“无厘头”桥段也并非总是对主题意义的削弱,从以上分析来看,只要运用得当,不但不会影响剧情的艺术表达,还会加强影片主题的感染力,如《大腕》中的精神病人段、《大话西游》中的“爱你一万年”段,都在悲喜之间深化了主题。

本文只是对“无厘头”叙述桥段在审美接受中所引起的无数种后果的几种初步分类,具体评估一部影片在传播过程中与哪些受众人群有较强的文化认同和情感的关联程度,则需要对各类观众进行抽样,按照表1设计问卷,获取个体对影片中主要搞笑桥段中的各个叙述逻辑的认同程度与张力的强度值,再统计被试人群对“无厘头”内容所界定的各类范围中的分布情况。

参考文献:

[1]谢涛.解读“无厘头”[J].中国青年研究,2003(7):76.

[2]尹康庄,王文捷.无厘头叙事论[J].广东社会科学,2009(5):141.

[3]黄德泉.论电影的叙事空间[J].电影艺术,2005(3):18.

[4]符志刚.拙劣的“杂烩”——观《唐伯虎点秋香》有感[J].电影评介,1994(3):32.

[5]陈哲洵.叙述文本的现实化及其微观解读[J].文艺评论,2015(11):44- 45.

[6]刘畅.经典再生产及其文化症候——以“三笑”故事的电影改编为中心[J].电影艺术,2013(2):102.

[7]陈诏.“唐伯虎点秋香”故事探源[J].书城,1994(1):34.

[8]周星驰回应《西游》抄袭[EB/OL].(2013-02-22)[2015-07-10].http://ent.sina.com.cn/m/c/2013-02-22/17023862141.shtml.

(编辑:李春英)

DOI:10.3969/j.issn.1673- 8268.2016.04.022

*收稿日期:2015-12-14

作者简介:陈哲洵(1983-),男,湖南郴州人,2013级博士研究生,主要从事文学与文化研究。

中图分类号:J905

文献标识码:A

文章编号:1673- 8268(2016)04- 0130- 06

How “Mou Lei Tou” Affects the Film: A Theory of Watching Movie

CHEN Zhexun

(SchoolofLiberalArts,ShanghaiUniversity,Shanghai200444,China)

Abstract:The studies focusing on “Mou Lei Tou” as phenomenal problem had plenty of sources, yet few studies involve how it affects the film and forms the aesthetic effects as audiences watch the film. The semeiotics of cinema reached to its full wings in 1970s and marked the academic paradigm of close reading and the psychological analysis of the cinema. Deleuze’s philosophy,however,has set on polemics on the classic and contemporary psychoanalysis. Seeing films could be regarded as flowing of intensities in material activities. Based on his thoughts, watching “Mou Lei Tou” movies is equal to the convergency of the flow of unconscious film and of the audience’s body, from which the conscious activities are derived. The paper takes close reading of the scene as a text, and attempts to discover the logic built in the narration text (the break and recombination of signifying chain) and the formation of intensities incurred. A large number of cases are studied to summarize six rules of “Mou Lei Tou” films, as to reveal the interaction of intensities of the logic of film narration and audience’s identification, which finally form the aesthetic effects. The “Mou Lei Tou” film is divided into three parts on the basis of the breaks in the film plot. The studies on how the film was affected by the interruption of “Mou Lei Tou” would assist to rethink the commercial tendency of the type film.

Keywords:“Mou Lei Tou”; intensities of the logic of narration; intensities of the viewers’ identification; psychoanalysis; literature and art theory

——评《20世纪中国马克思主义文艺理论研究》