名物极性语义属性的投射与形容词程度属性的量度

——以“极其”功能的嬗变为例

张东赞

(外交学院 基础教学部,北京 100037)

名物极性语义属性的投射与形容词程度属性的量度

——以“极其”功能的嬗变为例

张东赞

(外交学院 基础教学部,北京 100037)

程度副词作为一类重要虚词,主要作用是凸显、量度事物性状的程度属性,从而使其从量幅转化为量点。对“极其”的语义分析和历时考察证明“极”自身所具有的[至高]语义特征是“极其”转化为程度副词的语义基础。在句法结构中,主语的明确性使“其”的指代作用降低是“极其”转化为程度副词的重要句法条件。

“极其”;语义投射;程度;量度

语言的发展是逐渐走向精密化的过程,也是人类对客体世界的测量不断细化的过程,它体现了人类对客体认识的深化。其中,时间、空间和性状是人类基本的认知领域。汉语早期的编码特点总是以名物为基础,性状、动作等大多寄托于名物[1]。从名物自身的特点来说,它蕴含着很多隐性的属性。而形容词则是事物属性的显性表示,但这种表示只是模糊的,是以一种量幅的形式存在的。程度副词作为重要的一类虚词,其重要作用就是用来修饰或限制形容词,说明事物性状的某种程度[2]。因此,程度副词体现出了对主语某种隐含属性的量度。例如,“这个学生极其聪明”。“聪明”是说话人在“这个学生”众多隐含属性中的一个选择,是对“智商”的一种量度,体现了说话者对主语属性的一种测量[3]。“极其”使“聪明”这一属性从量幅转化为量点。程度副词为何具有这样的功能,本文以“极其”为例来探讨其中的内在机制。

一 “极”的语义分析

(一)“极、尤、更”的[比较]语义特征

我们在《国家语委语料库(现代汉语)》中就“其”为词尾且出现次数在20次以上的词进行搜索,排除单音节的代词“其”以及专有名词“土耳其”,根据“x其”的词性把它们分为两类:I.极其、尤其、更其;Ⅱ.及其、与其、如其、惟其。

这两组词构成了一个以“其”为核心的向心词组。“其”是指物之辞,用来指称某类名物。I组的成员均为程度副词,II组的成员均为连词[4]。在I组中,“极、尤、更”作为“义象”说明“其”的语义特征。而“极、尤、更”之间的差别在某种程度上决定了“极其、尤其、更其”三者在功能及意义上的差异。

《说文》:“极,栋也,从木亟声。渠力切极。”徐铉曰:“极者屋脊之栋,今人谓高及甚为极,义出于此。”“极”作为名物词蕴涵许多隐性属性。在“极”的众多隐含属性中,古人突出了[至高]这一语义特征。如:

(1)万载宫极。(《汉书·天文志》)

(2)其邻有夫妻臣妾登极者。(《庄子·则阳》)

“极”在上古汉语中是实物名词,指屋顶上东西方向的横木,也称“栋”。从方向上来说,“极”是东西向的;从物理位置上来说,“极”处于屋顶最高处。“极”蕴含的[至高]义可以体现在性状领域中。例如:

(3)洪泉极深,何以窴之?(《楚辞》)

(4)乐极和,礼极顺。(《礼记》)

(5)奋疾而不拔,极幽而不隐。(《礼记》)

在例(3)中,“深”作为形容词是“洪泉”这一名

(6)平原远而极目兮。(《登楼赋》)

(7)陈臣子尤毒恨甚,极阴生阳,故致火灾。(《汉书》)

在例(6)中,“目”的功能主要是“看”。“极目”表示发挥“目”的最大功能。在例(7)中,“阴”是抽象事物,“极阴生阳”即“阴”达到“至阴”的程度而转化为“阳”。以上例子表明,“极”所具有的[至高]这一语义特征可以从空间领域投射到性状领域。

段玉裁《说文解字注》:“尤,异也。从乙。又声。羽求切。”“异”是跟其它事物比较的一个结果。“异”蕴含[比较]的语义特征,比较的过程可以凸显事物隐含属性的程度。

《说文》:“更,改也。”有更换、更替之意。[更替]在时间领域中可以表示动作的重复,在性状领域可以表示程度的加深。更或改的过程暗含着一个参照点,这个参照点往往是原来的事物或某种状态。例如:

(8)欲穷千里目,更上一层楼。(《登鹳雀楼》)

(9)数千里外,得长者时赐一书,以慰长想,即亦甚幸矣;何至更辱馈遗,则不才益将何以报焉?(《报刘一丈书》)

(10)今日远来,而更安缓,愚窃惑之。(《孙子兵法》)

(11)及至燕,真见燕国之城社,真见先人之庐冢,悲心更微。(《列子》)物的显性属性,“极”自身隐含的[至高]这一语义特征投射到“深”这一性状中从而使“深”从“量幅”转化为“量点”。在例(4)中,“和”是音乐呈现出来的一种状态,在性状上也表现为一种量幅,“极”的[至高]义投射到“和”这一事物属性中使“和”从“量幅”转化为量点[5]。在例(5)中,“极幽”即达到“幽”的最大程度。以上例子表明,[至高]投射到性状领域中从而表示一种极性义。隐喻是一种重要的认知方式,人们通过不同认知域内事物之间的相似性而在其之间建立一定的联系。在动作领域,“极”的[至高]义也有一定体现,主要表现为“极”的使动用法。例如:

在例(8)中,“更上一层楼”是对原来动作的重复,施动者在高度上有一定的变化。在例(9)中,“更”表示动作的重复,在语义上体现出一种程度的加深。动作重复的过程隐含着把原来的动作视为原始参照。在例(10)中,“更安缓”可以理解为“现在的状态”代替了“原来某种状态”从而表现出程度的加深。

通过对“极、尤、更”三者语义特点的分析,我们发现它们在语义上都蕴含一种程度义。其中,“极”通过隐喻把空间属性的[至高]义投射到性状和时间领域;“尤”自身含有一定的比较义;至于“更”“改”“重复”的语义特征体现在时间和性状领域中都可以表示一定的程度。因此,“X”具有的程度义是双音节“X其”演变为程度副词的重要语义条件。

(二)“及、与、如、惟”的[关联]语义特征

《说文》:“及,逮也。”本义为追赶上,抓住。

(12)使人追宋义子,及之齐,杀之。(《史记》)

(13)无庸,将自及。(《左传》)

在例(12)中,“及”带了宾语“之”,表示运动主体与运动目标处于同一空间。同样,在例(13)中,“自及”表示运动主体将要达到运动目标,也表示二者在一起的意思。从语义上看,“及”带有一种[关联]的语义特征。《说文》:“与,赐予也。”又引申出“跟随、随从”义。如:

(14)桓公知天下诸侯多与己也。(《国语》)

(15)有律以如己也。《左传·宣公十二年》。杜预注“:如,从也。”

在例(14)中,“与己”表示(天下诸侯)多跟从自己。“诸侯”和“自己”是联系在一起的,只是“与”还带有[主从]这一语义特征。在例(15)中,“如己”表示跟自己一样,通过“如”可以把“人”和“己”联系在一起。《说文》:“惟,凡思也”。惟又引申出“听从、随从”义。如:

(16)大国苟不以为然也,则亦惟命耳。(《广阳杂记》)

在例(16)中,“惟命”指的是听从命令,从语义上看,“惟命”指的是“命令”作用于客体上,“客体”与“命令”关联在一起。

从语义上看,“及、与、如、惟”均含有[关联]这一语义特征。根据认知语法的相关观点,词汇、语法和句法构成一个连续体,三者没有必然的界限。“及、与、如、惟”在语义上的[关联]义在它们的发展过程中有着重要的影响。通过对“极、尤、更”语义的分析,以及将其与“及、如、与、惟”的对比发现,“极、尤、更”本身所隐含的比较语义特征而凸显出来的程度意是“极其”“尤其”“更其”演变为程度副词的语义基础。

二 “极其”的演变轨迹

“极”和“其”在先秦时期就可搭配在一起,二者在结构上是一种动宾关系。在先秦时期,“极”常常表现为使动用法,“其”常常充当“极”的宾语。句法格式可以表示为“话题+极+其+X”。例如:

(17)以阳居阴,不极其刚,故其象如此。(《周易》)

(18)千仞之高,不足以极其深。(《庄子》)

在例(17)中,“极”在句法形式上没有一个明确的主语,“阳”在语义上充当了“极”的施动者。“其”的指代是明确的。“刚”是“阳”最重要的属性,代表一种性状。“极其刚”指到达阳爻刚性的至高点。“刚”在语义上呈现出一种量幅,它在“极”的作用下转化为量点。在例(18)中,“千仞之高”充当句子的话题,“其”的指代也是明确的。“深”是“其”的一个属性。“极其深”即达到该事物的最深处。“深”作为“其”的属性在性状上表现为量幅,“极”的使动用法使量幅转化为了量点。从语义上说,“极”的[至高]这一语义特征投射到“其”所隐含的某一个属性之中,从而对“其”的这种属性进行量化。

在以上这一组句子中,“其”的指代是明确的,“极”和“其”在句法结构上是述宾关系,“极其”并没有发展成为一个程度副词。通过对《周易》中“极其”的统计,“极”和“其”在《周易》中连用的情况,其句法结构均为“话题+极+其+X”。例如:

(19)然以其处柔也,故有不极其盛之象,而得无咎。(《周易》)

(20)九四,以阳居阴,不极其刚,故其占为有命无咎。(《周易》)

(21)养贤则饔飧牢礼,当极其盛。(《周易》)

在例(19)中,“其”指的是某一阳爻,“不极其盛”在于阳爻处于阴爻的位置。在这一句中,施动者是话题中的一个成分。在例(20)中,“九四”也是作为话题出现的,阳爻处于阴位,所以“阳”不能达到极盛。话题是句法结构之外的成分,是与“述语”相对应的,主语是和谓语相对应的句法成分。在“话题+极+其+X”这一结构中,主语与“极”在结构上关系比较松散,因此,客观上要求“其”指代的明确性。“其+形容词”使整个结构呈现一定的名物特征。

根据我们在《国家语委语料库(古代汉语)》中的统计,“主语+极+其+名词”这一结构在汉代的语料中就已经出现了,不过使用频率比较低。例如:

(22)故天下之士云合归汉,争进奇异,知者竭其策,愚者尽其虑,勇士极其节,怯夫勉其死。(《汉书》)

从“竭、尽、极、勉”之间的对举关系上看,在“勇士极其节”这一小句中,“勇士”充当了该句子的主语,“其”指的是“勇士”。虽然“节”表示一个具体的领域,但是它所隐含的属性却是明显的。“极其节”达到“气节”的最高境界。与“话题+极+其+形容词”相比,在“主语+极+其+名词”中,“极”和“其”之间的关系更紧密一些。我们在《国家语委语料库(古代汉语)》汉代语料中对“极其”进行检索,统计发现“极其”共出现11次,其中“主语+极+其+名词”仅出现1次。在魏晋语料中,“极其”共现18次,“主语+极+其+名词”的结构共出现4次。例如:

(23)孙绰子曰:圣贤极其标榜,有大力矣。(《昭明文选》)

(24)物极其性,人永其寿。(《昭明文选》)

(25)备物立成器,变通极其数。(《宋书》)

(26)孙盛曰:昔者先王之以孝治天下也,内节天性,外施四海,存尽其敬,亡极其哀,思慕谅闇,寄政冢宰,故曰“三年之丧,自天子达於庶人。”(《三国志》)

在例(23)中,“标榜”是一个名物词,蕴含一些隐性的属性,“典型性、代表性”是主要的属性。因此,“极其+标榜”实际上激活了“标榜”所具有的“典型性”这一语义属性。在例(24)中,“性”是“物”的一个属性,可以代表事物的本质特点,“极其性”指的是达到事物本质的极致。同样,在例(25)中,“数”就是“变”的属性,“变通极其数”指的就是达到变通的极点。在这一组中,“极”的使动用法可以激活宾语“其”的某种属性。至于“其”,它的指代性是很明确的。在例(26)中,“其”指代的就是动作的发出者“圣人”。同样在例(24)至例(26)中,“其”分别指代“物、变、存”。

通过对魏晋之前语料的考察,我们发现在“主语(话题)+极+其+X”这一结构中,主语往往带有一定的能动性,可以作为施事。到隋唐五代时期,“极其”的用法有了进一步的变化,出现了“主语+ 极+其+形容词”的结构。例如:

(27)忽见一人,四体极其羸劣,形容瘦损,喘息不安。(《敦煌变文》)

(28)若夫天才卓尔,动称绝妙,辞赋极其清深,笔记尤尽典实,若闻金石,似注河海。(《艺文类聚》)

(29)抑推前典,服戎告谢,亲学匪任,宿肉极其虚惫,岁制防其不辜,寔所以蠲假衰疾。(《艺文类聚》)

在“四体极其羸劣”中,“极其”的用法已经接近现代汉语程度副词的用法。“四体”作为句子的主语并不能表现出一定的主动性。有的学者认为该句中“极其”应为“极甚”,这一差别是由版本问题造成的。依据“语法索意”的方法,“形容瘦损”以及“喘息不安”都是主谓结构,“四体极甚羸劣”也应该是主谓结构。“四体极其羸劣”这种用法在隋唐甚至魏晋时期还比较少见,但“主语+极甚+形容词”的用法在隋唐已不鲜见。例如:

(30)佛经微妙极甚深,能除结使如流河。(《东晋译经》)

(31)尔时和上告远法师及诸人等:莫怪作如此说,见世间教禅者多,于学禅者极甚缭乱。(《神会语录》)

(32)因此袈裟,南北道俗极甚纷纭,常有刀棒相向。(《神会语录》)

根据“极甚”在古代汉语中的相关使用情况,我们认为“四体极其羸劣”为“四体极甚羸劣”是有一定道理的。在例(28)、例(29)两句中,“辞赋极其清深”与“笔记尤尽典实”在句法结构上具有一致性,“尤尽”在隋唐时期主要用为动词。例如:

(33)历数之术尤尽其长,州闾乡党有神童之号。(《北史》)

(34)若赵之王良,秦之伯乐、九方堙,尤尽其妙矣。(《昭明文选》)

根据“辞赋极其清深”与“笔记尤尽典实”在结构上的平行性,我们可以推知在“辞赋极其清深”中,“极”和“其”仍是比较典型的述宾关系。“极”可以解释为“达到顶点”。同样,“宿肉极其虚惫”与“岁制防其不辜”二者结构也具有一致性,从“极”和“其”的对举来看,在“宿肉极其虚惫”中,“极”和“其”之间仍为述宾关系,而没有发展成为程度副词。

“主语+极+其+形容词”在唐代语料中已经比较常见,这为“极”和“其”结合为程度副词提供了条件。“四体极其羸劣”“辞赋极其清深”“宿肉极其虚惫”从句法结构上来说符合“名词+极+其+X”这一结构模式。

在元明时期,“极其”已经发展成为程度副词,并呈现出多样化的分布。“极”和“其”之间的动宾关系逐渐变弱,这主要表现在“极其”用在心理动词前面以及作为补语的情况。例如:

(35)外面说话,寄姐舱里听得甚真,心里极其喜悦。(《醒世姻缘》)

(36)狄宾梁见儿子长了学问,极其欢喜;他母亲又说亏了他择师教子,所以得到这一步的工夫。(《醒世姻缘》)

(37)李知县从头至尾阅了一遍,见做的极其严密。(《明珠缘》)

(38)两个媳妇自己上碾,碾得那米极其精细,单与翁婆食用。(《醒世姻缘》)

在“心里极其喜悦”以及“(狄宾)极其欢喜”两个语段中,心理动词“喜悦”和“欢喜”分别充当了句子的谓语,二者带有一定的主观性。在例(36)、例(37)中,“极其”用于补语的前面,从句法结构上看,“极其”已经成为一个程度副词。此外,在元明时期的语料中,“极其”出现的语言环境还有一个特点,即“极其”所在语段中主语往往承前省略。例如:

(39)玄德与关、张、赵云出马在门旗下,望见张武所骑之马,极其雄骏。(《三国演义》)

根据我们的统计,这种承前省略主语的情况占很大的比例。在“话题+极+其+形容词”这样的结构中,“其”的指代性是很明确的,所以不能省略。当主语承前省略时,“其”的指代作用已经没有那么重要了。在元明语料中,“主语+极+其+形容词”这一结构出现的频率仍然不高,根据我们的统计不过7处。例如:

(40)宅后又构一园,大可两三顷,凿池引水,叠石为山,制度极其精巧,名曰啸圃。(《醒世恒言》)

(41)天神宣诏,声音极其清亮,读的是文章说话,晁夫人不甚省记,止记诏书说道:“福府洞天之主,必需积仁累德之人”。(《醒世姻缘》)

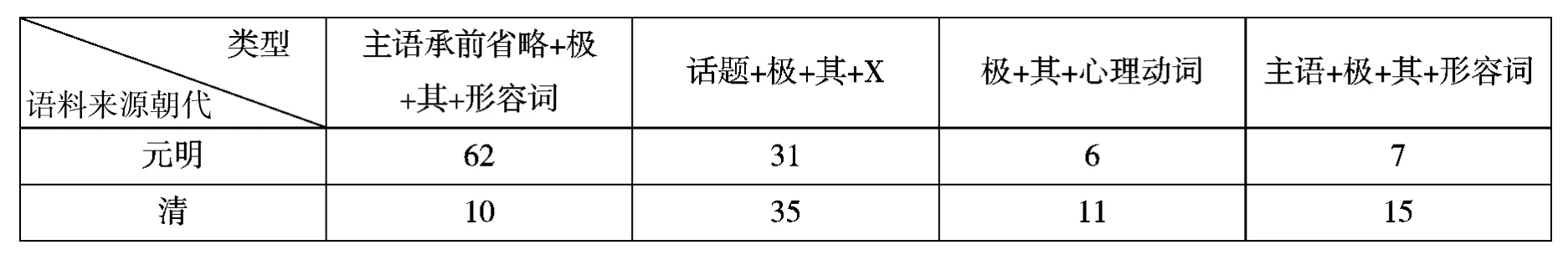

在元代的语料中,“极其”所在的句法格式已经比较多样,主要类型可以归纳为:I.(主语承前省略)+ 极+其+形容词;II.话题+极+其+X;III.极+其+(心理)动词;IV.主语+极+其+形容词。清代在元明的基础上有了一定的发展,根据我们在《国家语委语料库》中的统计,从表1中我们可以看出,“主语+极其+形容词”这一结构到了清代有了一定程度的增加,这在一定程度上反映出了汉语句子在结构上的某些变化。

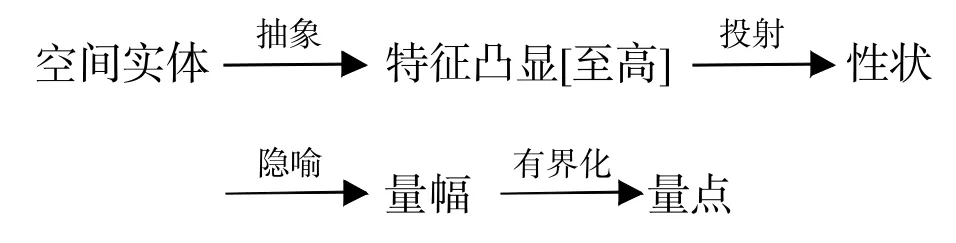

从语法形式上看,程度副词“极其”的发展路径见图1:

图1 程度副词“极其”的发展路径

从“话题+极+其+X”发展到“主语+极+其+X”体现了汉语句子结构的紧密化。在“话题+极+其+X”中,“其”的指代性是明确的,所指代的事物要通过上下文来确定。在“主语+极+其+名词”这一结构中,“其”一般指代主语,极和主语之间存在一种支配关系。在“主语+极其+形容词”这一结构中,主语和形容词之间更加紧密,“其”的指代性也降低了。在不同的结构中,“极”所蕴含的[至高]语义特征始终保留着。从语义角度看,“极”的语义发展见图2:

表1 “极其”所在的句法结构类型统计表

图2 “极”的语义发展

人以自己的认知作为源认知域,进而不断扩展到其它更复杂的目标域。在这个过程中,认知主体不仅要掌握客体的概念内容还要了解它的相关属性,即事物内部包含的“量”的成分。“量”指的就是事物存在的规模、等级、范围、程度及内部组成要素的结构,是事物可以用数量来表示的规定性。认知主体对事物“量”的测量包括客观测量和主观测量两种类型。客观测量主要是对客体物理属性的认知,主观测量则是对客体的一种主观评价。对于事物的内在属性而言,程度属性是测量的重要内容。程度是事物属性的一种量化,数量的概念不仅表现在名物上,还表现在动作以及事物的属性上。在量化事物属性上,不同的语言采用的手段或者形式是有差别的。同一语言内,对名物、动作、性状的量化也是不同的。在汉语中语义投射是一种重要的类型,还有哪些机制可以凸显性状的程度属性还需要我们进一步探讨。

[1]徐通锵.语言论——语义型语言的结构原理和研究方法[M].长春:东北师范大学出版社,1997.

[2]李宇明.程度与否定[J].世界汉语教学,1999(1):28-36.

[3]胡建华,石定栩.完句条件与指称特征的允准 [J].语言科学,2005 (5):42-49.

[4]张谊生.现代汉语副词研究[M].上海:学林出版社,2000.

[5]薛恩奎.词汇语义量化研究[M].哈尔滨:黑龙江出版社,2006.

(责任编辑:刘英玲)

H14

A

1674-9014(2016)04-0124-05

2016-02-26

广西壮族自治区教育改革项目“‘现代汉语’课程改革的研究与实践”(2015JGB117)。

张东赞,男,山东泗水人,外交学院基础教学部讲师,博士,研究方向为现代汉语句法学、对外汉语教学。