法官员额的人口之维

——对10个基层法院的横向考察

娄必县

(西南政法大学 法学院,重庆 401120)

法官员额的人口之维

——对10个基层法院的横向考察

娄必县

(西南政法大学 法学院,重庆 401120)

在案多人少的背景下,如何确定法官员额成为一个亟待解决的问题。以法官年人均结案数为标准,从西部某省38个基层法院中选取结案数最多的5个基层法院和结案数最少的5个基层法院,分别编为两组,以横向视角比较法院之间法官人均工作强度。初步分析发现,由于没有充分关注人口因素,法官员额编制方法不合理,无形中破坏了法院之间的司法资源平衡,导致不同法院之间的法官存在严重的“忙闲不均”现象,最后导致案件处理质量上存在差异。单就人口因素而言,确定法官员额需要充分考虑常住人口数量、人口流动频率、常住人口受教育程度和年龄结构等。沟通宏观和微观的“中层理论”可为确定法官员额提供合理的理论支持。

法官员额;案多人少;司法资源;案件质量;人口

在本轮司法改革中,法官员额是一项重要内容。静态而言,法官人数=年收案总数/法官人均年结案数。但事实上,并不能用数字对案件数量进行简单统计。由于世界的多样化和复杂性,每个案件的难易程度并不相同,需要花费的时间也各有差异。也许某些案件只需要一名法官独任审判花数小时就可以解决,而有的案件可能需要多名法官组成合议庭,耗时一年也未必能形成初步的裁判意见。早在2002年7月,最高人民法院《关于加强法官队伍职业化建设的若干意见》规定,实行法官定额制度。2014年7月,最高人民法院在《人民法院第四个五年改革纲要(2014—2018)》中再次提出,根据法院辖区经济社会发展状况、人口数量(含暂住人口)、案件数量、案件类型等基础数据,结合法院审级职能、法官工作量、审判辅助人员配置、办案保障条件等因素,科学确定四级法院的法官员额。但到目前为止,我国仍未形成科学合理的法官员额编制办法。同时,所列的各种变量是否处于同一位阶尚且存疑。这种对影响法官员额确定的因素进行简单罗列,即使在收集相关数据后也难以预测法官员额的大概数量,不具有实用性[1]。

人是推动社会经济发展的根本力量,也是产生纠纷的主体,人口规模和人口结构影响到纠纷的数量和性质。可以说,人口是确定法官员额的基础因素。有学者分析比较了美、英、日、德、中等国家每万人拥有的法官人数,最后得出结论,我国法官人数在量上占有优势,但审判效率却较低[2]。许前飞法官认为,法官占人口的比例是一个具有模糊性的概念,何种比例为佳,并无定规。由于各国在法院设置、诉讼程序等方面存在着巨大的差异,因此比较分析中外法官员额与人口比例,并无太大意义[3]。笔者拟以实证进路,在西部某省38个基层法院中选取两组法院①进行对比。其中第一组法院为2013年法官人均结案最多的5个基层法院。第二组为法官人均结案最少的5个基层法院。首先对比两组法院的工作量,然后指出当前法官员额的确定与人口流动上的冲突,紧接着分析冲突给案件质量带来的负面影响,最后提出细化编制法官员额须考虑的人口因素。需要注意的是,法官员额的测算具有两个层面的需求,二者相互依存,缺一不可。其一是从动态的层面上预测某法院可能的收案数量和大致的难易程度,近期或将来需要多少法官员额;其二是从静态的层面上计算基于某一收案规模,当前需要多少法官员额。本文的旨趣在于将人口作为预测法官员额的基础因素,试图构建起宏观与微观之间的纽带和桥梁,从中观的层面上为测算法官员额提供支持。

一、法官与纠纷:多少法官才够用

当前,就法官承受着较大的工作压力这一点,学界和实务界达成了基本的共识。也有人注意到了同一法院内部存在“忙闲不均”的现象。但是却鲜有人关注不同法院之间相同岗位上法官的工作量差异。案件数量以及单个案件所耗费的时间构成了法官的工作量。在同一时间内,各法院法官人均结案数量,以及在审判过程中所采用的程序,反映了不同法院法官的审判负荷。不同法院之间的这种横向对比,更能体现面临案多人少的法院在审判工作中的所处窘境。

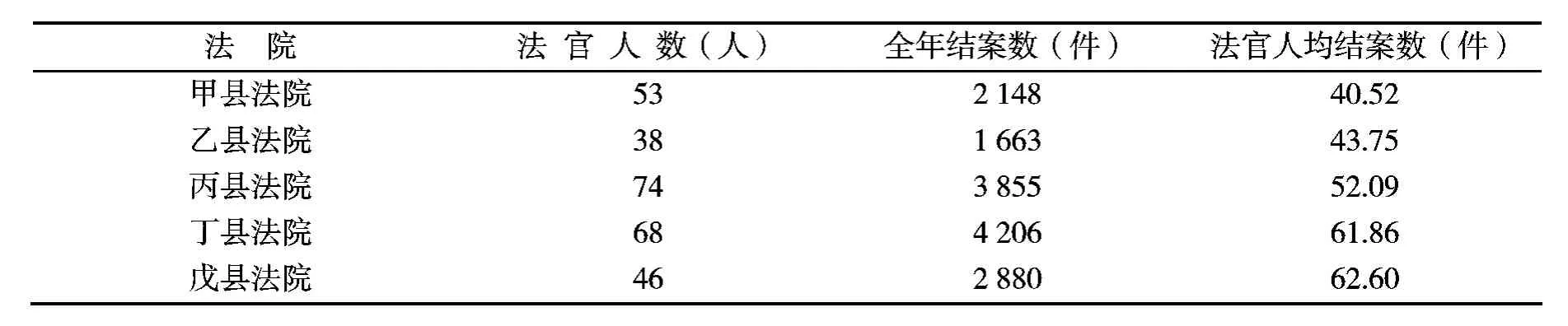

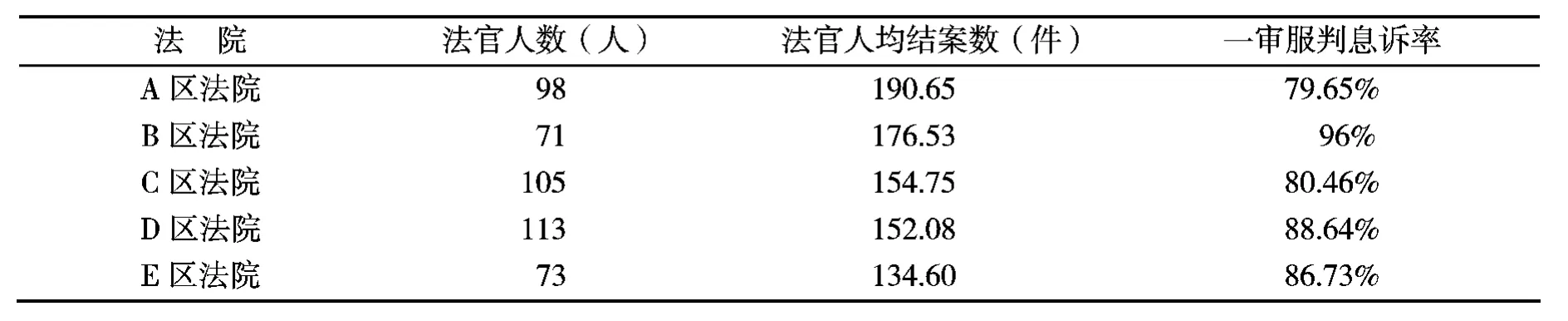

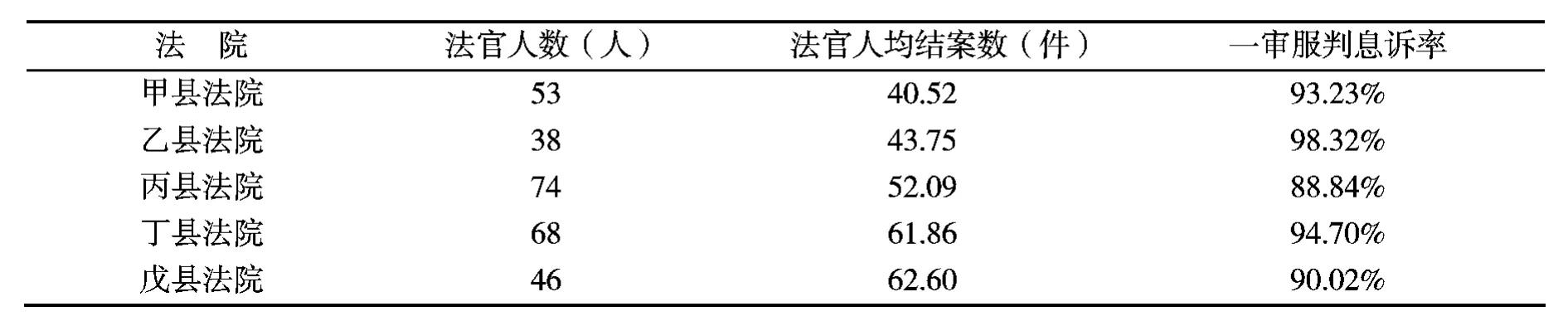

(一)各法院法官人均结案数

第一组和第二组法院的法官人均结案数见表1、表2。第一组法院的法官人均结案数为161.72件,是第二组法院52.16件的3.1倍,其中最高的A区法院的法官人均结案数是最低的甲县法院的4.7倍。按照一年250个工作日计算,A区法院的法官平均1.31天要结案一件,而甲县法院法官平均6.17天完结一件。

表2 2013年第二组法院法官人均结案数

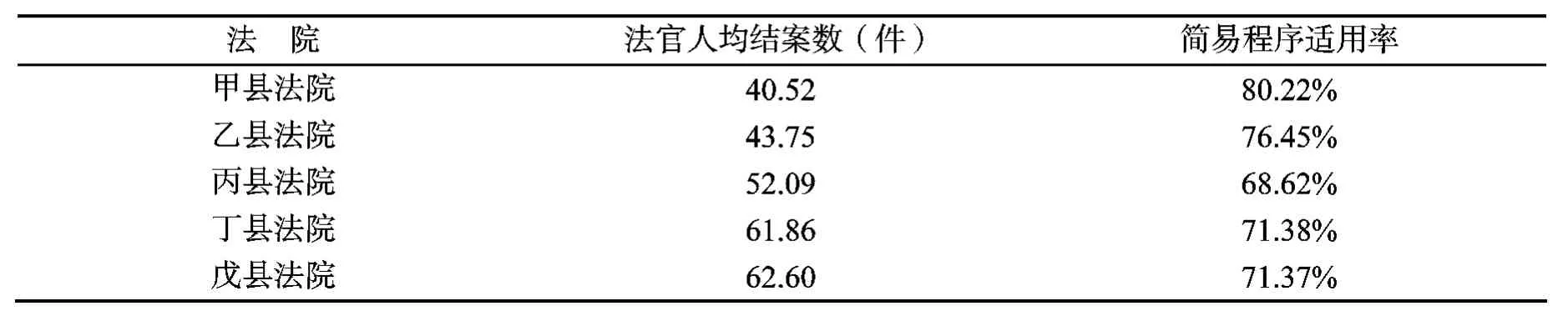

(二)简易程序适用比率——案件难易程度的初步思考

在某种意义上讲,案多人少成为法官工作负担过重的代名词。久而久之,凡提及法官负担过重,一定会说是因为“案件太多,人手太少”。在笔者看来,这是主要的原因,但不是唯一的原因。花费法官审理时间的不单是案件的绝对数量,还有程序适用的因素。根据法律规定,在民事诉讼中,案件事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单的民事案件,基层人民法院可以适用简易程序(民诉法第157条);在刑事诉讼中,案件事实清楚、证据充分,被告人承认自己所犯罪行,对指控的犯罪事实没有异议,对适用简易程序没有异议的,基层人民法院可以适用简易程序审判(刑诉法第208条)。因此,就理想状态而言,适用简易程序的案件相对适用普通程序的案件更为简单。三位法官通过观察某月内所有案件的庭审视频发现,就单个案件平均办理时间而言,简易程序案件需要6.48小时,而普通程序案件需要24.16小时[4],二者的时间花费相差近18个小时。从时间维度上印证了使用普通程序的案件会更为复杂。

从表3和表4可以看出,案件数量最多的第一组法院,其简易程序的适用率最高为B区法院,达到80.52%,并且只有该法院超过了70%,其余四个法院均低于70%,最低为62.70%,平均为69.01%。而法官人均结案数最少的第二组法院,简易程序适用率最高为甲县法院达到80.22%,最低为丙县法院68.62%,其余法院的适用率均超过70%。第二组法院的平均值为73.61%,高出第一组法院4.6个百分点。简易程序和普通程序的各种差别勿需赘言,单从审限上看,简易程序为3个月,而普通程序为6个月,更不必说独任审判与合议庭在人力需求上的差异。简易程序适用率低,意味着需要更多的时间来审结案件。

表3 第二组法院简易程序使用率

表4 第二组法院简易程序使用率

综合来看,第一组法院不但有绝对数量较高的案件数,并且这些案件和第二组法院相比更为复杂。即便是相同数量的案件,第一组法院的法官也要比第二组法院的法官花费更多的时间进行审理。所以,对案多人少的理解决不可以仅仅局限于案件的绝对数量,案件的复杂程度也必须加以适当的考虑。换而言之,案件的数量和性质都会影响法官员额的确定。直观地说,在具有相同单位面积的不同地区之间,人口越多,案件越多,人际关系越复杂,那么案件也会越复杂,这样就会需要更多的法官。

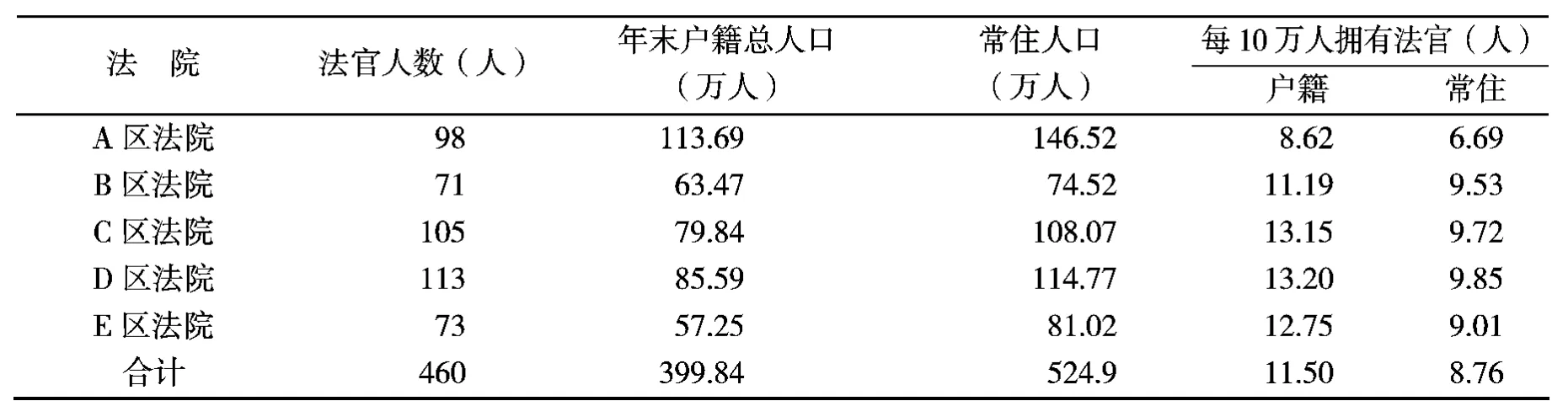

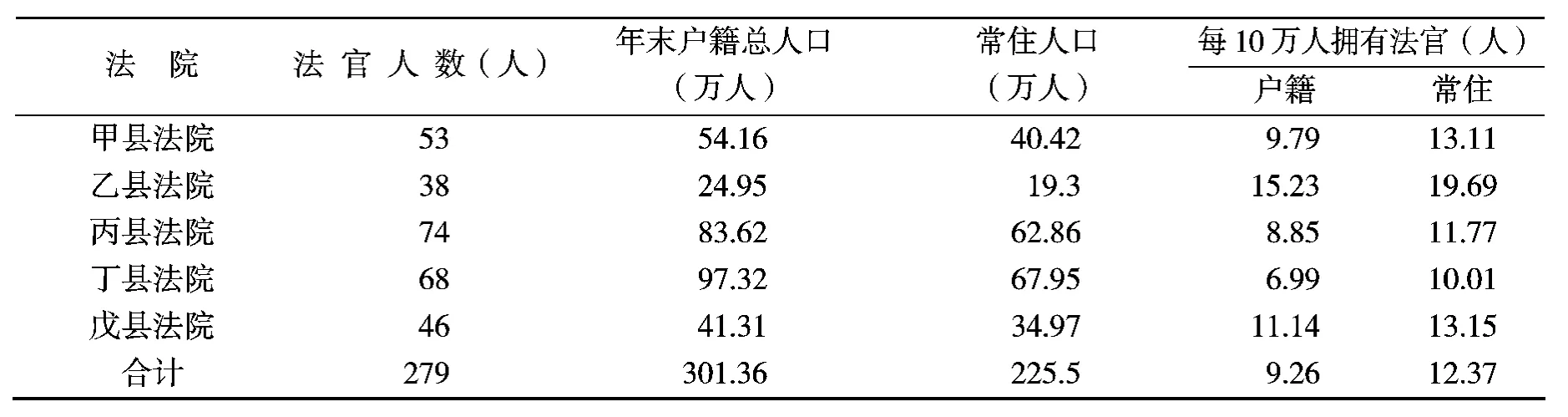

二、冲突:定额的法官与流动的人口

影响法官定额管理的因素很多,但最基本的莫过于人口和案件数量两大因素[3]。尽管案件数量很直观,但它不能反映复杂程度,因此,法官员额根据法院所辖区域的人口规模进行计算较为科学合理。我国尚未对人口与法官的比率作统一的规定。根据2010年全国第六次人口普查数据,我国有13.33亿人②,当年我国有法官19.3万人③,每10万人拥有法官约14.4名。从表5、表6可以看出本文所涉及的几个样本法院,极少达到这一比例标准。两组法院所在地有着非常鲜明的特点。第一组法院所属地区是省会城市城区的组成部分,位于城市的核心区域。而第二组法院则处在省会城市城区之外。除戊县处在该省东南地区外,其余四县均处在该省东北地区。而这两地,恰恰是该省内欠发达地区。尽管第二组法院所在地区离该省核心区较远,但该省省会又是它们距离最近的大城市④。从这个意义上说,城市核心区对人口具有巨大的吸引力。统计年鉴表明,第二组法院所在的五县为人口的输出地,而第一组法院所在地的城区,是人口的输入地。数据显示,五区的户籍人数为399.84万人,但常住人口数达到524.9万人。也就是说,当年有超过125万的外来人口居住在此。按照户籍人口,第一组法院所在地大约每10万人拥有11.5个法官,不过根据常住人口计算,大约每10万人只拥有8.76名。第二组五县的户籍人口数为301.36万人,而常住人口数只有225.5万人,当年有近76万人外出。按照户籍人口计算,第二组法院大约每10万人拥有9.26名法官,但根据常住人口计算,大约每10万人拥有法官12.37人。第一组法院和第二组法院的“法官—人口”比出现了吊诡的“倒挂现象”⑤。

在现代社会中,随着人们迁徙各地,转换于各组织或城市,他们所遇之人都是陌生人,因此,法律成为规范和调整人际关系的可能性工具。在陌生人之间,法律达到最高程度[5]49。实践中,辖区内的户籍人口数是确定法官员额的重要参考,甚至是唯一依据。由于经济发展差异,辖区内必然出现人口流动,但这一点未被作为确定法官员额的因素。受到经济发展水平的影响,人口由农村向都市、后发地区向发达地区流动。这意味着随着人口的流动,大量的纠纷被输入到了发达地区,导致后发地区的法官资源比较充裕,而发达地区的法官资源却捉襟见肘。并且,人口流动改变了原先的社会结构,从某种意义上来说重组了当地的社会结构,导致其纠纷不仅在数量上增加,而且复杂程度也有所加剧,出现叠加效应。在现代化的冲击下,熟人社会瓦解得更为彻底,社会原子化程度更高。现代生活使人群高度聚集而社会生活高度分化。即使人们在时间和空间上聚集在一起,他们的关系距离还是在加大[5]53。大量的纠纷未经社会解决便涌入法院,导致其不堪重负。原先根据当地户籍人口数而大致确定的法官数量,难以敷用⑥。

表5 2013年第一组法院所在地人口数与法官人数的比率

表6 2013年第一组法院所在地人口数与法官人数的比率

三、追问:法官员额与案件质量

自2001年法官法修订后,历经十余年,基层法院的大部分法官接受过正规法学教育,全部法官均接受过专业的业务培训,新任法官还通过国家司法考试。从这些因素上考量,基层法院法官的平均业务水平差距不大。既然可以排除法官的工作能力差异。那么,就不得不追问:法官员额与人口比之间的混沌现象会给案件质量带来怎样的影响?当事人的服判息诉率和二审法院的改发率是评价一审法院案件质量的重要指标。两组法院的数据表明,案件承办得越多,则案件质量越低,反之亦然。

(一)服判息诉率:当事人对案件质量的评价

司法的功能在于化解纠纷,恢复秩序。在很大程度上,司法是一个三方对话的过程,法官须在司法程序中对纠纷当事人之间的关系进行分析,讲明道理,辨明关系,正确适用法律,最终说服当事人,让其接受法官作出的纠纷解决结论。如果法官的工作量过大,在有限的审判期限内,法官更多地将案件完全置于司法“流程”中,以确保在规定时间内结案。当事人是否信服,或者是否需要当事人信服,法官则没有精力考虑⑦。如此一来,当事人对法官“紧赶慢赶”的作品会产生质疑,难以服判息诉。

从表7、表8可以看出,第二组法院的一审服判息诉率⑧,除丙县法院略低外,其余4个法院均超过90%,这5家法院平均值为93.02%。特别是法官人均结案数最少的乙县法院,其服判息诉率高达98.32%。法官人均结案最多的5个法院,除B区法院为96%外,其余4个法院均低于89%,甚至低于第二组法院中的丙县法院。特别是法官人均结案最多的A区法院为79.65%,低于乙县法院18.67个百分点。第一组法院的服判息诉率平均为86.30%,低于第二组法院6.72个百分点。上述数据表明,人均结案数与一审服判息诉率呈负相关,似乎“做得越多,错得越多”。

表7 2013年第一组法院法官人均结案数与一审服判息诉率

表8 2013年第一组法院法官人均结案数与一审服判息诉率

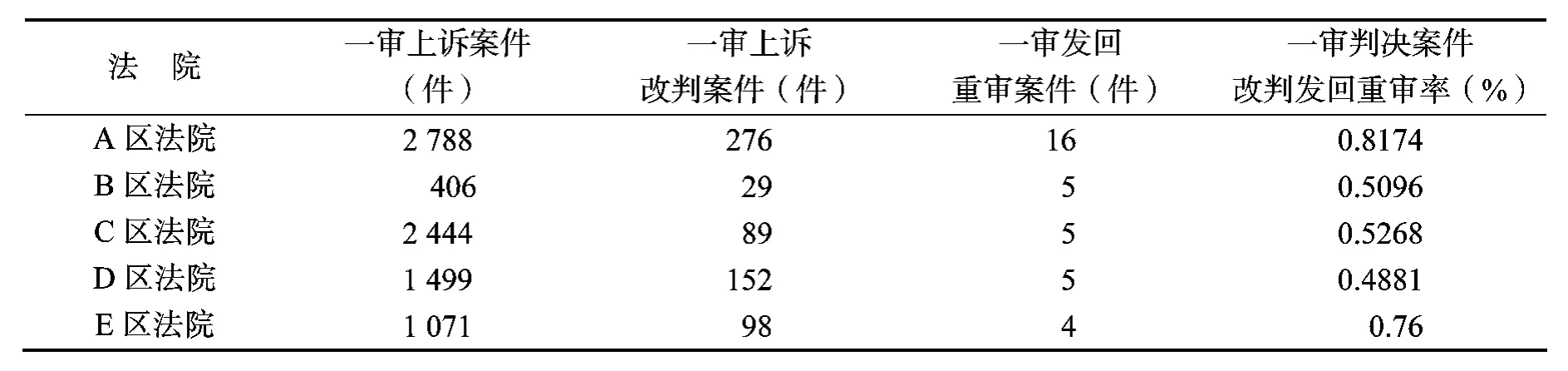

(二)发回重审与改判:纠错机制对案件质量的评价

当然,不能完全以服判息诉率来判断案件的“对错”与质量。因为一审服判息诉率是上诉率的“倒影”,集中反映了当事人在司法运行中的个人作用,以及对案件的主观看法。低服判息诉率有可能表明该地当事人具有较高的权利意识和程序意识。因此,对案件质量的判断,还应以二审法院的二审结果为主要评判标准。也就是说,即便当事人充分行使自己的诉讼权利,向二审法院提起上诉,这并不能说明一审裁判存在质量问题。就审级原理而言,二审是当事人重要的权利救济机制,能够从程序上保障当事人的权利,对一审法院作出的错误判决做出纠正。二审法院对一审裁判的纠正情况,只能从法理上反映一审法院的裁判质量。数据表明,一审判决案件改判发回重审率,也在一定程度上印证了人均结案越多,则质量越低的状况。

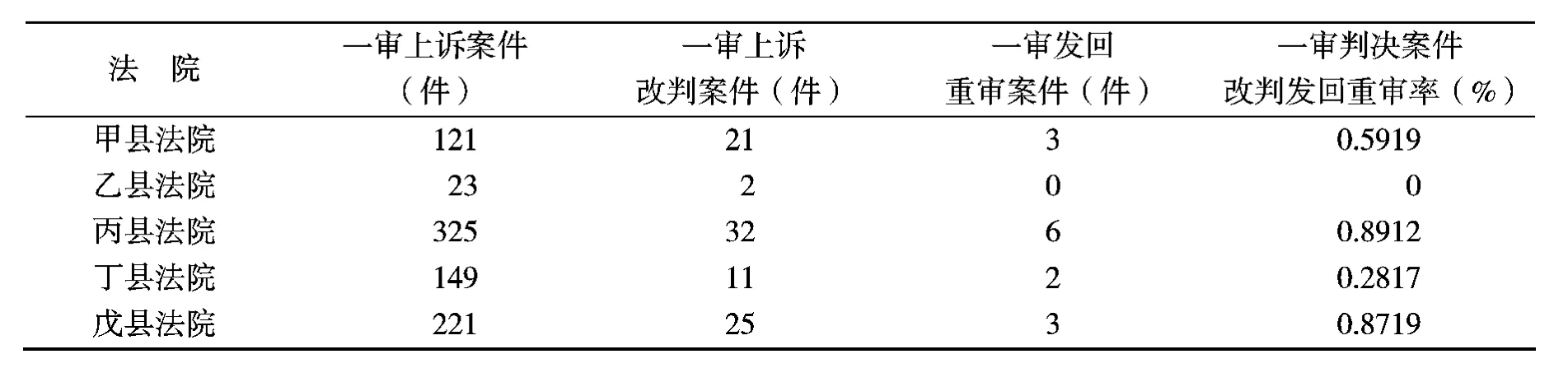

不过,表9、表10所反映出的数据,显得极为参差不齐。第一组法院的一审判决案件改判和发回重审率大部分法院(3个)维持在0.5%左右,其余(2个)法院在0.8%左右。第二组法院的这一数据则分布得更为广泛,最高的将近0.9%,最低为0。这种看似“凌乱”的数据,依然给出了重要的提示。案件数量相对较多的法院的一审判决案件改判和发回重审率基本会超过0.5%,或保持在这一水准。说明案件数量越多,一审生效判决的改发率会规律地保持在某一个水平,缺乏足够的下降空间。而案件数量较少的法院,有实现较低一审判决案件改判和发回重审率的可能性。就两组的平均数而言,第二组法院的一审判决案件改判和发回重审率要适当优于第一组法院0.0925个百分点。

两组数据横比表明,法官的工作负担必须控制在一定的合理范围内。超过某一限度,将会不可避免地产生错误。比如法官人均结案最多的第一组法院,结案数均超过130件,法官人均结案161.72件。由于时间紧张,法官和当事人之间的对话与沟通不足,导致当事人对法院判决的理解不够,服判息诉率低下;同时,案件质量难以得到保证,被改判或者发回重审的案件较多。

表9 第一组法院一审上诉案件数、发改案件数和比率

表10 第一组法院一审上诉案件数、发改案件数和比率

四、深层审视:人口、案件、法官员额及其关系

有研究表明,普遍而言,当前我国经济越发达的地区,人口流入越多,民事诉讼率越高,特别是作为劳动力输入目的地的北京和上海居于前两位,一年内每10万人分别有1 488人、1 237人提起诉讼。传统的安徽、河南、湖北、四川、湖南、江西等劳动力输出大省,则以每年每10万人不足274人提起诉讼的比率居于最后六位[6]。这也在一定程度上印证了本文的观点:人口,特别是流动人口越多,案件发生的频率越高。在城市化的初期,社会管理尚不规范,户籍人口和流动人口享有不同的制度红利。这种二元化的人口管理模式在一定程度上会加剧社会对立,继而引发纠纷。张静以义乌为研究样本指出,外来工常常面临大量的劳资纠纷,但由于受制于各种条件,难以有效使用法律,便采取建立“帮会”的形式“替老乡讨回公道”,继而发生个人复仇的极端恶性事件[7]196。有学者从犯罪学的角度指出,城市化对犯罪率的影响呈现两个趋势,早期的城市化会由于人口流动性等原因增加犯罪率,但是城市化后期由于社会管理的规范性等原因造成犯罪率下降[8]。张静随后也指出,基于义乌外来工举目无亲、缺乏安全感的现状,当地工会成立了“工会法律服务中心”,为外来工提供低成本的法律救援服务[7]197-198。

基于上述实证分析可见,人口是决定案件数量的根本。而法官员额需要通过工作量进行确定,工作量又来源于案件数量。通过案件这一中介,人口和法官员额发生了联系。法官作为司法工作者,不论是公平正义的最后防线,还是邻里纠纷的普通解纷员,他们总是对应着一定的人口。正如前文所指出的那样,“员额—人口”关系,绝不是简单的数量关系,没有一个简单的比例或模式可以照搬。需要指出的是,人口作为一个基础性因素,会衍生出更多的变量,比如所有制结构、社会治理方式、司法制度、法律文化等等。这些都会对纠纷的形成与解决产生影响。基于智识的限制,我们无法对所有与案件相关的因素进行罗列,并厘清其中的关系。因此,不得不退而求其次,把握住“人口”这一原点作基础性的预测。

首先,从宏观上看,交换是市场经济的重要特点,劳动力交换是市场交换的重要内容。因此,人口流动是市场经济体制的常态。从理想状态上看,只要有人就会有纠纷。如果人口流动的范围比较小,形成一个比较静态的熟人社会,纠纷可以通过当地的传统型支配力量或者卡理斯玛支配力量加以解决[9]303-361。但是如果人口在较大的范围内流动,很难自发形成相互认可的习俗惯例,无法产生相互认可和尊重的传统型权威和卡理斯玛型权威。此时,一种以理性为基础的法制型支配将发挥完全的主导作用,诉讼成为纠纷解决的主要途径。经济越繁荣,人口流动越频繁,流动范围越广,产生纠纷的频次就越高,案件数量也会越多,案件难度指数就越高。除了少部分大型、固定的商事纠纷可形成一定的纷争解决惯例外,大部分的民事纠纷都必须依靠作为行为最大公约数的法律来进行调整和处理。法官员额就应该根据区域内的人口流动情况进行核定。

其次,从微观上看,人口数量只是确定法官员额的一个方面,还需要充分考虑人口结构。人口结构包含的内容非常丰富,包括年龄结构、教育结构等。假设两个不同的区域具有相同的人口总量,但如果其中一个区域的人口受教育程度不高且老年化较为严重,而另一个区域的人口接受了较好的教育,且中青年人群处于优势地位,很明显,即便是根据最为基础的自然属性,年轻人的活动范围和活动能力远远超过老年人,发生的纠纷也会更多,诉诸法院的案件也会相应地增加。

在一些规范性文件和理论研究中,人口、经济发展水平和地域被置于相同的地位.在现实中这些因素不但是影响法官员额变化的自变量,这些因素之间也存在相互影响,互为变量关系。如果某一政治、经济、法律现象涉及多个解释变量,而这些解释变量又都对被解释变量有显著的影响,这些解释变量之间大都存在一定程度的相关性[1]161-162。并且,影响法官员额的因素很多,除了最高人民法院“四五改革纲要”列举的经济社会发展状况、人口数量、案件数量和辖区面积外,还涉及诉讼模式、社会网络状况等等。实务界主要通过测算法官工作量确定法官员额。而法官工作量的主要载体是案件数量。比如北京二中院在每一类案件中都确定一个“标杆案件”,然后进行分解细化,根据案件办理过程中的“节点”和“难点”形成“办案要点”,并以此为基础测算同类案件的工作量[10]。这种以“解剖麻雀”的方式将一个笼统的案件分解为具有一定同质性的节点要素,能够较为理想地测算出法官承办案件的名义案件数和实际案件数。由于案件数量仍然显得比较笼统和模糊,案件的办理时间逐渐受到实务界和学者们的重视⑨。将标准工作时间作为测算法官工作量的原点,显得更加精准。但这种测算方式比较静态,无法做出较为长远的预测。如果经济发展发生波动,那么就极有可能导致案件数量增长。很明显,工作时间测算法无法做出有效的应对。

在笔者看来,不管表象多么复杂,人口始终处于基础位置。社会经济发展需要依赖人口,辖区面积的本质是人口分布状况,案件数量表达的是当地人口的诉讼率。只有把握住人口这一关键,才可能对案件的数量和难易程度做出科学的评估。因此,可以通过把握人口因素,从中观动态上对案件的数量和难易程度作出预测、指引,然后再结合“标杆案件”或“标准时间”对具体的工作量做出微观静态的测算。

五、确定法官员额的人口依据

很明显,我国尚未形成“对抗与判定”的诉讼结构。我国法官在庭审之内会小心翼翼,察言观色,避免激化矛盾。即便在庭审之外,法官还需要做更多的工作来向存有疑惑的当事人释疑,努力使其接受法院作出的判决。从这个意义上说,我国的诉讼缺乏有效的“规则之治”,需要采取“人海战术”来推动诉讼结构的转型和法治社会的形成。所以,在测量案件数量时,就需关注背后的纠纷主体——人口。正如前文所述,人口越多、流动越频繁就意味着社会结构越复杂,纠纷越多。在将人口作为确定法官员额的要素时,应进一步综合考虑人口自身的以下几个因素。

(一)常住人口数量

正如前文所提到的那样,第一组法院所在地户籍人口只有399.84万,但常住人口数却达到524.9万。120多万人口数未被作为配备法官员额的基数,导致该区域的法官资源异常紧张。第二组法院根据301.36万的户籍人口数编制的法官员额,仅仅面对的是225.5万常住人口的纠纷。得益于当地人口净流出,第二组法院从这种配备方式中变相获得了更多的法官资源。根据静态的户籍人口数编制法官员额,难免有“刻舟求剑”的嫌疑。纠纷产生于生活中的人际交往,在确定法官员额时,首先应当考虑法院辖区内动态的常住人口。法院辖区内的常住人口数是确定该法院法官员额的基础。据此,在基本相同的社会环境下,人越多则纠纷越多,那么就需要更多的法官。

(二)常住人口受教育程度

常住人口受教育程度与法官员额关系需要辩证看待。一方面,有文化、受过教育的人更可能对他人提出诉讼[5]77。受教育程度较高的人具有较强的公民意识和权利意识,愿意利用国家法律,通过诉讼主张权利解决纠纷,并且容易接受现代形式主义的诉讼方式和判决风格。另一方面,受教育程度较低的人,背负了更多的历史记忆,往往具有厌讼心理,他们一旦被卷进了诉讼之中,对形式主义的诉讼方式和裁判结果持有难以扭转的保守心理和抵触情绪,需要法官做更多的法外解释和疏导。事实上,这里出现了一个相当有趣的矛盾现象。受教育程度较高的人群有更高的诉讼需求,要更多的法官解决案件。而受教育程度较低的人群比较厌讼,单个案件中需要法官花费更多的时间和精力去化解矛盾。也就是说,受教育程度较高的人群有较多的案件总数,需要更多法官处理,而受教育程度较低的人群对现代诉讼模式缺乏法知识和法感情⑩,在单个案件中,需要法官做更多的疏导工作,由于效率相对较低,因此也需要更多的法官。也许只有当诉讼外纠纷解决机制完善并发挥作用后,受教育程度较高的人可能比受教育程度较低的人需要更多的法官。

(三)常住人口年龄结构

纠纷的产生是和人的活动半径相一致的。活动半径越大,纠纷就可能越多,活动半径越小,纠纷就可能越少。而人的活动半径,往往和年龄相关。年龄越小,活动半径越小,年龄越大,活动半径越大,但是当达到一定程度后,随着年龄的增加,活动半径会越来越小⑪。郭志刚对2010年人口普查的数据分析发现,由于农村青壮年大量流出,留守农村的老年人口和少儿人口形成了相对的“两头沉”[11]。很显然,这种年龄结构导致社会缺乏生机和活力,相应的纠纷也比较少。正如前文所示,第二组法院所在地的青壮年和精英流向第一组法院所在地的大城市,这些人具有更充沛的精力、更多的知识、更广的人际关系,因此具备了更大的活动半径。当他们面临纠纷或者权益受损时,会选择法律作为维护权利的工具。因此,年龄结构“两头沉”的社会由于纠纷较少,不需要太多的法官,而青壮年占主导的社会,则需要更多的法官。

(四)人口的流动频率

需要注意的是,某一区域的人口数量、人口受教育程度和人口年龄结构相对比较稳定,这些因素和案件数量的关系可以通过诉讼率进行大致确定。事实上,在人口的诸因素中,人口流动性对案件的影响最难把握。如果户籍人口和常住人口存在差额,那说明有人口流动现象。在民主社会中,人口流动性是如此之大,使得任何确定的团体都难以建立自己的一套行为准则,并保证其被遵守[5]38。在一个人口高速流动的社会,法律可能是被大家共同遵守的行为准则。经验表明,人口流动较慢的社会,社会纠纷相对较少,而且更易于解决。人口流动较快的社会,纠纷易发,甚至具有较高的暴力犯罪率[12]。在某种程度上,法律随着城市化程度而增加[5]54。

目前基层法院主要依据县级行政区划进行设立,那么以县为单位地区进行人口流动频率测算较为适宜。在进行法官员额的测算时,首先需根据当地的静态人口(户籍人口)确定相应法官员额。然后,再根据动态人口(迁入人口)对法官员额进行修正,其中人口迁入率是重要的参数⑫。迁入人口不单增加了所在区域的人口数量,而且还改变了当地的人口结构和社会关系网。因此,静态人口产生的纠纷仅是基础纠纷,随着人口的迁入,将会在基础纠纷的基础上产生叠加效应。在改变法院案件数量的同时也在增加案件的处理难度。

以位于都市区的A区为例,该区户籍人口为113.69万人,常住人口146.52万人,年人口平均数为130.11万人,当年收案20 967件,其中民商事案件为15 058件,每10万人民事诉讼率为1 158。如果仅仅计算基础案件,完全可以通过民事诉讼率计算出大致的案件规模⑬。前述实证分析清晰地显示,A区法院的简易程序适用率为67.11%,表明该区的案件比较复杂疑难。如果说民事诉讼率能够表明某一区域大致的收案数,那么人口迁入率则可以在一定程度上反映案件的难易程度。A区2013年的人口迁入率为2.52‰。这部分人口来自全国各地,形成典型的陌生人社会嵌入到当地,又进一步对当地的原生社会进行离散,改变了既有的社会结构。特别是在我国城乡二元结构的基本国情下,从农村到城市是人口流动的主要路径,由于受教育程度和价值观的差异⑭,难免会发生“文化休克”与“观念碰撞”,让社会构成变得更加复杂。从诉讼上看,人口迁入在导致案件数量增加的同时,也加剧了案件的复杂性。

结语:迈向中层理论的法官员额研究

理论界和实务界对如何测算法官员额并没有达成一致意见。正如我们所看到的那样,目前国内对法官员额的研究走向了两个极端。一是宏观列举,要求在进行法官员额测算时应当考虑到经济社会发展、人口、辖区面积等等因素,但这并不能穷尽各种因素,且无法把握各因素之间的相互关系。二是微观计算,通过静态的“标杆案件”和“标准工作时间”测算法官工作量,继而确定法官员额。这种方式无法体现出案件的难易程度,往往“只见树木不见森林”。在包罗万象的宏大理论构建和围绕案件进行微观定量研究之间,需要中层理论进行必要的过渡与沟通。默顿指出,中层理论既非日常研究中广泛涉及的微观但必要的工作假设,也不是尽一切系统化努力而发展出来的用以解释所能观察到的社会行为、社会组织和社会变迁的一致性的统一理论,而是介于这两者之间的理论[13]59。从人口之维考察法官员额,一方面可以避免大而无当的理论风险,另一方面又可以避免静止孤立的哲学尴尬。人口不但生成了纠纷的数量,它还影响到纠纷的性质和案件的难易程度,科学确定法官员额并非是简单计算“人案比”的算术问题。案件总量受到各种人口因素的影响,但相对而言,人口的流动频率更加深入地影响案件的难易程度。在一定意义上,人口的流动频率是计算法官员额中的基础因素。正如默顿所感慨的那样,在任何特定的时候,科学工作者都只能解决某些问题,而对其他问题一筹莫展[13]74。在测算法官工作量时,必须充分考虑人口因素所带来的叠加效应。当然,人口流动频率,特别是人口迁入率与案件难度指数如何产生关联?继而如何影响案件处理程序的选择?人口迁入率对案件产生的诸种影响是否有边际效应?这些问题需要通过大量的实证工作进行进一步的验证。总之,科学确定法官员额是一项复杂的系统工程,它涉及到诸多因素的考量和司法资源的合理分配。

注释:

①本文中所涉及的各法院的法官人数、案件数、简易程序比率等数据均来自西部某省高级法院审判管理系统。

②人口数据来源于国务院人口普查办公室、国家统计局人口和就业统计司《中国2010年人口普查资料》,中国统计出版社2012年版。

③法官数据来源于《人民法院工作年度报告(2010年)》

④由于特殊的管理体制,在县城和省会城市之间没有处于中间地位的地级市。

⑤人口数据主要来自西部某省统计局编:《2013年××统计年鉴》,中国统计出版社2013年版。由于该统计年鉴和A区统计公报在人口统计上不一致,因此A区的人口数据来自《2013年A区国民经济和社会发展统计公报》。

⑥一些具有条件的法院开始利用所在地的高校资源,从法科学生中招募实习法官助理,以此缓解法官短缺的局面。参见康宝奇等《审判资源配置新视角:“外援型”法官助理模式运行之检讨及型构》,载《法律适用》2010年第11期。这并不能从根本上解决问题,首先,一个能独当一面的法官至少需要2—3年的磨练,实习生3个月左右的实习,并不能完全胜任法院的工作。其次,中国法学教育和实践存在脱节现象,实习生到法院基本不能学以致用,法官还需要额外花时间对其进行辅导,反而占用了部分司法资源。

⑦在访谈中,有法官说,尽管改判或发回重审是一件不光彩的事情,但是无论如何要避免犯超审限的低级错误。

⑧一审服判息诉率=(1—上诉案件收案数/一审结案数)

⑨王静等人将法官的工作区分为“核心审判业务”与“非核心审判业务”,并根据法官一年理论上的工作时间,分别计算法官的工作量。在审判辅助人员配备不足的情况下,一名法官的审判工作量为128件,若审判辅助人员配置合理,则一名法官一年的核心审判工作量为282件。最后根据法官工作量测算法官员额。这份研究也承认,测算出来的工作量依然让法官们处于超负荷状态。参见王静、李学尧、夏志阳《如何编制法官员额——基于民事案件工作量的分类与测量》,载《法制与社会发展》2015年第2期第29-40页。屈向东通过计算某一法庭7名法官3年来平均处理案件需要的总时长(m),除以每名法官全年有效工作时间,最终确定该庭所需要的法官人数,最后建立起测算法官员额的模型。参见屈向东《以案定编与法官员额的模型测算》,载《现代法学》2016年第5期第160-179页。

⑩六本佳平将“法知识”定义为对现行制定法了解到什么程度及肯定性地接受到什么程度,将“法感情”定义为国民对于社会秩序个别性问题的应然状态以及对于个别状况中应采取的行为和措施所抱有的规范意识。他同时指出,法知识和法感情在国民中因年龄、阶层、学历、职业、日常经验等不同有很大差异。参见六本佳平《日本法与日本社会》第21-22页,刘银良译,中国政法大学出版社2006年版。

⑪唐纳德J.布莱克指出,一个人或群体的半径位置是一种享有权利和丧失能力的社会地位。当日渐“沉寂”的乡村中的居民由于年岁原因导致活动半径日益缩短,这就意味着他们实际享有权利的能力在萎缩。任何纠纷都是因为利益或者权利的冲突,在权利减少的情况下,纠纷必然也会减少。参见唐纳德J.布莱克《法律的运作行为》第57页,唐越、苏力译,中国政法大学出版社2004年版。

⑫人口迁移率包括总迁移率、迁入率和迁出率。总迁移率是指某一地区一定时间(通常为一年)内迁入率与迁出率之和。其中迁入率=该地该年迁入人口数÷该地该年年平均人口数×1000‰;迁出率=该地该年迁出人口数÷该地该年年平均人口数×1000‰。需要注意的是,人口流动并非是机械的。研究表明,人口流动存在乘数效应,每个新移民背后都有一个潜在的移民群,即每个移民背后都至少有1.2个潜在的移民者。因此,在通过人口流动计算法官员额时应当具有一定的前瞻性和超前性。参见佟新《人口社会学(第四版)》第104-106页,北京大学出版社2010年版。

⑬需要注意的是,也许得益于强大的治安防控体系,近几年的数据均反映刑事案件收案数没有像民商事案件那样出现较大的波动,收结案均处于相对均衡的状态。相反,由于受到社会经济的影响,民商事案件的收案幅度一直处于增长态势。因此,在计算某一法院的收案数时,民事诉讼率就显得十分重要。

⑭据2010年的一份调查显示,86%的流动人口以农业户口为主,平均受教育年限为9.97年,比城市居民低将近1年,78.57%的流动人口只处在初、高中学历水平,远低于城市人口。参见宋月萍、陶椰《融入与接纳:互动视角下的流动人口社会融合实证研究》,载《人口研究》2012年第3期第42-43页。

[1]屈向东.以案定编与法官员额的模型测算[J].现代法学,2016(5):160-180.

[2]詹建红.法官编制的确定与司法辅助人员的设置 [J].法商研究,2006(1):63-69.

[3]许前飞.关于建立中国法官定额制度若干问题的思考[J].法学评论,2003(3):126-136.

[4]王静,李学尧,夏志阳.如何编制法官员额——基于民事案件工作量的分类与测量[J].法制与社会发展,2015(2):29-40.

[5]唐纳德J.布莱克.法律的运作行为[M].唐越,苏力,译.北京:中国政法大学出版社,2004.

[6]韩波.民事诉讼率:中国与印度的初步比较[J].法学评论,2012(2):51-61.

[7]张静.社会冲突的结构性来源[M].北京:社会科学文献出版社,2012.

[8]王峻峰.经济增长、收入差距与民事诉讼率——转型期中国民事诉讼率实证研究[J].学术论坛,2014(1):149-153.

[9]马克斯·韦伯.韦伯作品集Ⅱ:经济与历史 支配的类型[M].康乐,等,译.桂林:广西师范大学出版社,2004.

[10]刘静,王要勤.让数据为测算法官员额作答——北京二中院科学量化审判执行工作动态配置审判资源 [N].人民法院报,2014-11-13.

[11]郭志刚.我国人口城镇化现状的剖析[J].社会学研究,2014(1):10-24.

[12]陈尚坤.流动人口违法犯罪问题及对策思考[J].人口学刊,2004 (5):34-37.

[13]罗伯特·K.默顿.社会理论和社会结构[M].唐少杰,齐心,译.南京:译林出版社,2006.

(责任编辑:刘英玲)

D926.2

A

1674-9014(2016)04-0062-09

2016-05-12

最高人民法院审判理论重大课题“全面推进人民法院信息化建设研究”(2015SPZD07);重庆市高级人民法院全市法院重点调研课题“新型审判团队建设”(cqfykt201608-1)。

娄必县,男,重庆南川人,西南政法大学法学院博士研究生,重庆市高级人民法院法官,研究方向为司法制度和民事诉讼法学。