重读竺可桢日记

文/牛力

缅怀·MianHuai

重读竺可桢日记

文/牛力

20世纪上半叶的中国社会,风云变幻,思潮激荡。在这种时代环境下,一批有着深远历史影响的教育家应运而生,其中如蔡元培、梅贻琦、陶行知、陈鹤琴等人,至今仍为人津津乐道。在民国灿若星海的教育家群体中,竺可桢是较少受到关注的一位。出生于浙江绍兴书香门第的竺可桢,系第二批(1910年)赴美留学的庚款学生,并于1918年获哈佛大学气象学博士学位。归国后,竺可桢先后任教于武昌高师、东南大学等校,后出任中央研究院气象研究所所长,1948年被评选为中央研究院首批院士。

竺可桢是一位享誉海内外的学者,还是一位杰出的教育家。从1936年到1949年,竺可桢担任浙江大学校长长达13年之久。其间经历了抗战时期的颠沛流离,竺可桢本人也遭受丧妻丧子之痛。但在他的苦心经营下,却给这所大学带来了全新的学术气象,浙大也从一所地方性大学跃升为全国领先的综合性大学。20世纪40年代初,英国著名的科学史家李约瑟曾赞誉浙大为“东方的剑桥”。为学校发展呕心沥血的竺可桢被形象亲切地称作“浙大的保姆”。在长期的办学实践中,竺可桢为我们留下了内容翔实、情感真挚的日记。(保留下来的竺可桢日记时间跨度从1936年到1971年,上海科技教育出版社在2012年编写《竺可桢全集》时,仅仅竺可桢的日记就占据了16大册,内容极为丰富。)今天重读这些日记,宛如身历其境,能真切感受到他作为学者的理智思考和作为大学校长的教育家情怀。

一

竺可桢就任浙大校长是在1936年,这一年他46岁。1936年在中国近代史上有着耐人寻思的意味。这一年是南京国民政府“黄金十年”的最后一年,可以说是国家建设突飞猛进、成效卓著的一年。这一年也是全面抗战爆发的前一年,民族大战已是箭在弦上,一触即发,山雨欲来风满楼。正是在这种交织着成就和磨难、希望与幻灭的历史时刻,竺可桢也迎来了其人生中具有重大转折意义的关头。

>>1948年9月南京院士会议,前排左四为竺可桢

1936年初,坐落在杭州的浙江大学“人事异动”,校长郭任远为学生驱逐,一时无人主事。因地处南京国民政府的统治中心,且民国要员多出身浙省,浙大校长的继任人选因此备受关注。很快,被称为国民党“文胆”的陈布雷便向蒋介石提名吴雷川、周炳琳及竺可桢三人备选。而从后来的发展看,民国高层对于纯粹学者出身、当时身为中研院气象所所长的竺可桢最为欣赏。2月11日,陈布雷便通过资源委员会秘书长、著名地质学家翁文灏向竺可桢传递了由其出任浙大校长之意。在陈布雷的引见下,蒋介石于2月20日在南京东郊接见了竺可桢,正式提出请他“赴杭州长浙大事”。最高领袖亲自出面邀约,何去何从,是竺可桢必须面对的抉择。

在此之前,竺可桢便已有所行动,在友朋中打探情况,征求建议。但关于去就问题,他仍然顾虑重重,这点在其日记中多有记载。2月25日,他写道:“余个人之困难在于一不善于伺候部长、委员长等,且亦不屑为之;二时局如斯,万一半年内战争爆发,余不能离杭,则不免悬心吊胆;三余目的并不在于要能做校长,故半年之内亦难看见成绩也。”可见竺可桢的顾虑,其一在于他的学者性格,从事大学行政非个人所好。其二是战争迫在眉睫,只身一人赴杭州任事难以照顾家庭,将来恐多有不便。其三是他当时担任中研院气象所所长职务,所里工作蒸蒸日上,他不忍舍弃。而若短期任职浙大,也难有成绩。

>>竺可桢日记给我们留下宝贵精神财富

虽然存在诸多顾虑,但是竺可桢没有以性情作为借口,也没有困于家室之累,更没有因顾忌个人的学术发展而退缩,而是勇于任事,毅然知难而上。其间竺可桢思考的不是个人的幸福安乐和成败荣辱,而更多是出于对民族大义和社会责任的担当。竺可桢在日记中记载,他在南京高师任教时的学生、时任浙江图书馆馆长的陈训慈(陈布雷弟弟)来函,以浙省文化学术的盈虚消长为由,极力劝说他从速赴浙大就任。“谓浙省文化近来退化殊甚,需一大学为中流砥柱。”竺可桢夫人的二姐张默君(邵元冲的太太)也劝他以出任浙大校长为契机,“借此可以转移学风,施展怀抱”。在竺可桢看来,此时的浙大学潮涌动,深受党派势力纷争之苦。“余若不为浙大谋明哲保身主义,则浙大又必陷于党部之手。而党部之被人操纵已无疑。”正是这种对于学术文化和青年教育的责任感,个人的利益和顾虑又何足道。正如他在日记中写道,“若能于浙大有所补益,余亦愿竭全力以赴之”。

在官方的推重和好友的力劝下,竺可桢允任浙大校长,同时也保留在中研院气象所的所长职务。1936 年3月7日,竺拜访陈布雷,提出就任校长的三点要求:“财政须源源接济;用人校长有全权,不受政党之干涉;而时间则以半年为限。”从事后发展来看,“半年为限”的约定不过是竺可桢一厢情愿的书生意气。但他提出稳定的经费支持和独立的人事任免两项,确系大学治理的要害所在,也说明竺可桢深知大学行政的关键所在,并非不懂行情。对于竺可桢的要求,陈布雷当即表态:浙大经费每月四万五千,可由国库保障拨付。但是竺可桢对此数并不满意,3月底他便拜访教育部长王世杰,以去就为条件要求国库款须增至每月六万元,这一要求竟然也得到王世杰的慨然允诺。四年前(1932年)罗家伦出任中央大学校长,同样提出三点要求作为条件。“一、经费应请继续予以切实之维持及保障,每月按照预算全数发给;二、对于任职校长者,请循成规,予以专责及深切之信任。三、如有建设计划,并乞尽全力以督促其实现。”其中前两条与竺可桢的要求几乎如出一辙。

1936年4月7日,国民政府行政院政治会议通过由竺可桢出任浙江大学校长。4月下旬,竺可桢赴杭州正式履任。

二

经费有了着落,用人可以自主,这只是办学的前提和保障。大学教育的内涵是什么?大学教育的目标和理念为何?这才是大学校长必须面对的核心问题,也是大学教育品质的关键。对这个问题的理解和回答,在某种程度上决定了一所大学的文化精神和学术风格。

鉴于前任校长郭任远的失败,竺可桢在2月23日的日记中进行了反思。他写道:“办大学者不能不有哲学中心思想,如以和平相号召,则根本郭之做法即违反本意。余以为大学军队化之办法在现时世界形势之下确合乎潮流,但其失在于流入军国主义,事事惟以实用为依归,不特与中国古代四海之内皆兄弟之精神不合,即与英美各国大学精神在于重个人自由,亦完全不同。目前办学之难即在此点。郭之办学完全为物质主义,与余内心颇相冲突也。”从这则记载可以看出,竺可桢对于郭任远“物质主义”“实用主义”的办学思想颇不认同。他虽然认为大学的军事化在当时世界形势下确系时势所趋,但在内心深处显然更认同于英美各国大学注重个人自由的教育理念。

正是基于这种对办学“哲学中心思想”的思考,当教育部长王世杰于3月16日下午来访时,竺可桢当面向国民政府教育部的最高长官提出“关于办学方针是否采英美制学术自由或法西斯独断行为”的尖锐问题,希望能得到官方的“标准答案”。但即使是部长王世杰,对此“亦未能有明白表示云”。

是采取英美制的学术自由还是法西斯独断行为,在当时的中国教育学术界是一个颇具争议的时代话题,并牵连到大学与国家政府的关系,以及在大学教育中人才培育的整体设计。1931年“九一八事变”之后,中国教育界和知识界便笼罩在岌岌可危的“国难”愁云中。加强教育的实用性,使教育与国防建设紧密关联,加强对学生的军事训练成为政府教育政策的重要内容,也成为很多大学办学的指导方针。1930年,国民政府在高等学校学生中推行军事训练,虽然各大学都遵照执行,但给教学和管理引起的不便已让诸多大学校长怨声载道。

在深层的层面,自由和专制对于大学教育(尤其是课程设计)的影响体现在通识教育还是专业教育的不同上。通识教育,也被称为自由式教育(liberal education),乃是普通的大家应具的高等常识的教育。所谓专业教育,也被称为专门式的教育(professinal education),便是专门的、职业的教育。1939年9月,竺可桢至重庆拜见陈布雷,对于大学教育方针问题仍然在追问。他对陈布雷说:“目前国家对于大学教育方针须要确定,不能徘徊于统制与自由二者之间。”可见在竺可桢的思想深处,对此问题的思考一直没有停止。在谈及我国大学教育的发展前途时,他说,“大学教育的内容是通才教育,还是技术教育,这一问题如解决,则重文抑重实,重质抑重量等等纷争,不致再起。”抗战前夕,竺可桢为《大公报》撰写了《我国大学教育之前途》一文,开篇便说:“办理大学,有三个问题,最为基本而急需解决的。(一)国家办理大学的方针是取积极统制政策,还是取开明放任政策。(二)大学的目标是以培养道德为前提,还是以培养理智为前提。(三)大学教育的内容是通材教育,还是技术教育。”处理好二者之关系是大学教育的根本所在,也是办学上的“哲学中心思想”。

在当时,竺可桢的这种强调通识教育和自由主义的办学理念并非主流。时任中央大学校长的罗家伦虽然游学欧美多年,熟知西方大学制度和理念,但他认为通识教育在当时的中国难以适应时代的需要。他说:“我们在教育的方针及制度上,应该有深刻之反省。我们并不是说现行的自由式教育本身有什么绝对的毛病,不过我们要注意中国的国力及社会的要求是否能容许我们向这一方面偏重呢?”在自由和专制、通识教育和专门教育之间,罗家伦更强调国家对办学的控制和引导,加强学生的专业教育,以解决和应对各种各样的实际性社会问题。“我们今后不能再空谈一切理论了,我们必须收集实际的材料,研究实际的问题,设计实际的方案,做出实际的事业。”

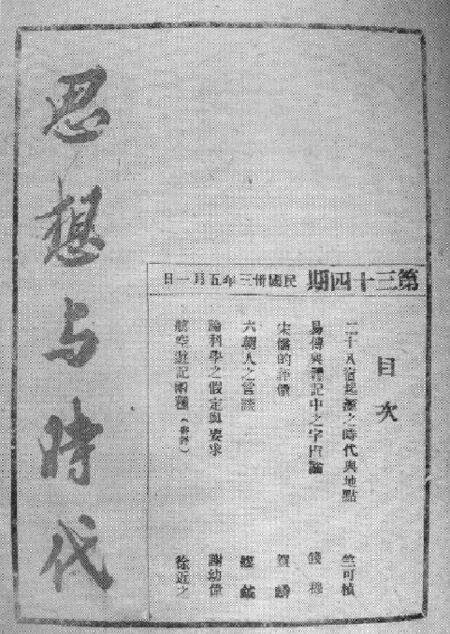

从浙大的发展历程来看,竺可桢对当时大学教育中“以实用为依归”、“重农工抑文法”的做法并不认同。他说,“就单从功利主义着想,也得各项科目统加以研究,不能偏废。若侧重应用的科学,而置纯粹科学、人文科学于不顾,这是谋食而不谋道的办法。”1939年教育部在浙江创办英士大学(为纪念国民党元老陈英士先生而设立),专设医、工、农三学院而无文、理学院,竺可桢认为这种院系结构设计,“何能望其办好?”。1940 年,国民政府在江西创办中正大学,竺可桢也认为“办工、农而无文理,实大不合理”。与之相反,竺可桢在办理浙大时,大力推动基础性文理学院的发展,以纠正“物质主义”和“实用主义”的流弊。1938年,浙大添设了中国文学系,同年8月又添设师范学院,下设国文系。1939年,浙大又将文理学院分为文学院与理学院。在课程设计上,竺可桢强调中西兼通和文理渗透。文科和理科学生至少要互选12学分才能毕业。其目标就是推动科学与人文的融合,实现科学人文化与科学时代的人文主义。1941年,《思想与时代》杂志在浙大创刊,便明确提出了其宗旨在于“融贯新旧,沟通文质,为通才教育作先路之导,为现代民治厚植其基础”。这也集中体现了竺可桢的教育理念和文化情怀。

三

在大学领域,自由和专制的矛盾表现在两个层面上。在大学内部,它体现为通才教育和专业教育的矛盾,集中在大学的人才培养上。在大学外部,尤其是在大学与国家、政府的关系上,它体现为学术自由与党化教育的冲突和对立。

党化教育是国民党加强对教育机关进行意识形态控制的重要手段。这种控制不仅体现在教育内容上贯彻党国意志和政策主张,而且表现在通过人事和组织安排直接控制各级教育机构。而处于国民政府统治核心区域的浙江大学,更是推行党化教育的重点所在。

在就任浙大校长前,竺可桢便已探知,此前浙大的“人事异动”正是由于大学内部党派纷争所致。郭任远挟党部力量挤入浙大,为学生所不满,“郭之失败乃党部之失败”。而党派纷争侵入校园,不仅使大学因政治纷扰而风潮不断,而且党化的推行也严重束缚了大学的学术自由。有此前车之鉴,当时仍是“党外人士”的竺可桢反对将学校政治化,对于党派力量控制大学教育一直颇为反感,对于政治意志侵扰大学学术自由保持着很高的警惕。

1945年抗战胜利前夕,竺可桢与教育部长朱家骅、中央大学校长吴有训等在谈及战后高等教育的发展时,便“主张大学学术自由,不能用标准化办,课程必须简化”。同年,他在浙大的一次演讲中也坦言,“本人希望学生应埋头求学问,否则从军可也。在学校闹党派,则不特于抗战无益,学校亦不成其学校,故本人主张政党须一律退出学校。”

>>印刷简陋的杂志承载大师们的学养

抗战时期,国民党组织了三民主义青年团,在大学学生中发展组织。对此竺可桢并不认可。他在1939年9月的日记中写道:“三民主义青年团组织以后,使学生分为团员与非团员,实非得计。”同月下旬,他得知“中央大学自组织三民主义青年团后,罗志希(即中大校长罗家伦——引者注)对于毕业学生之升任助教等事,以是三民主义青年团为依归,故学生乃分为团员与非团员之两派矣”。对于罗家伦的这种做法,竺可桢很不以为然。

国民党不仅在学生中发展组织,而且在教职员队伍中大力吸纳党员。而作为国立浙江大学的校长,竺可桢便成为国民党极力拉拢的对象。1938年5月,张其昀(时为浙江大学教授)和陈训慈便以陈布雷来函相示,“嘱余加入国民党,因上月代表大会后,党中有改组之意。其中有一办法,即拉拢教育界中人入党”。但是竺可桢对于陈布雷的“好意”没有接受,并对国民党的腐化多有批评。他说:“国民党之弊在于当政以后,党员权利多而义务少,因此趋之者若鹜,近来与人民全不接近,腐化即由于此,拉拢若干人入党,殊不足改此弊。”1939年3月,又有党内人士以大学校长即须入党为由劝他加入国民党,并随身带来了入党文书嘱其填写。对此竺可桢仍然没有“就范”,他在日记中写道:“至于入党一事容考虑之,但以作大学校长即须入党实非办法也。”

在对国民党的态度上,竺可桢并没有太多的反感。但是对于加入国民党一事却不热心,面对党内人士的一再劝说,只是被动地应付,最后也勉为接受。1944年7月他在日记中写道,“余对国民党并不反对,但对于入党事极不热心,对于国民党各项行动只有嫌恶憎恨而已。因余已允于前,故不能不寄此入党申请书。近来党中人处处效法德国纳粹,尤为余所深恶而痛绝。”但是随着时间的推移,尤其是目睹国民党的腐化和堕落后,他对国民党越来越反感,并加以抵制。1948年,国民党重新登记党员,甚至把竺可桢选为中央委员。对于这种诱惑,他坦然一笑,不为所动。在11月11日的日记中,竺可桢写道:“要余重新登记为国民党党员,关于政治党派,余均不感兴趣。前被选为中央委员实非余意料所及,故虽经陈布雷来函,余亦未去登记也。”

四

1936年4月25日,竺可桢在浙江大学第一次对学生的训话上做了《大学教育的基本方针》的讲演,他提出:“教授是大学的灵魂,一个大学学风的优劣,全视教授人选为转移。”教授对于大学学风的涵养关系重大。但是对于一所大学而言,一个校长的品格和眼界同样至为重要。

在1936年就任浙大校长前,竺可桢曾与陈布雷约定以“半年为限”。事实上他从此踏上了一条长达13年的“不归路”。其间,竺可桢曾多次向教育部请辞校长职务,但是每次都被婉拒。在1941年罗家伦辞去中央大学校长之时,教育部长陈立夫还有请竺可桢出长“民国最高学府”中央大学之意。竺可桢在1941年4月14日写道:“立夫又提出余与志希对调,余告以中大更难办,余不能考虑。”6月20日他又写道:“作函与吴士选,决意不就中大校长,并嘱转致意教育部部长立夫先生余不得不回研究院之苦衷。同时函朱骝先院长,告以士选已有来函,谓立夫有调余长中央大学之意,余已决然谢绝。嘱骝先与立夫交涉,任余辞浙大职务,否则余只可辞研究所所长一职。”文中所言吴士选(即吴俊升)时任教育部高等教育司司长,而朱骝先(即朱家骅)系蔡元培去世后代中研院院长职务。可以看出,竺可桢对于名位和权力毫无热衷之意,对于大学校长职位不恋栈,也无这山望着那山高的念想。他所坚守的不过是这份教育的事业和这片学术的田地。

大学繁巨的行政事务对于个人学术工作的影响是显著的,这也是竺可桢就职浙大校长前的一项主要顾虑。在上世纪30年代,竺可桢已经是享誉海内外的著名学者,1948年竺可桢被选为中央研究院的首批院士。但是长期的行政工作,尤其是抗战时期困苦的办学环境让他呕心沥血,占据了他太多的时间和精力。对于竺可桢这样以学术安身立命的学者而言,常常为之扼腕叹息。这种叹息又何尝止于竺可桢一人。1941年夏天,罗家伦在辞去中大校长前夕,面对中大师生便感慨直言:“我们主持教育行政的人,乃是牺牲了自己做学问的机会,来为大家准备一个环境做学问。这也可以说是大学校长的悲哀。”长期主持北京大学的蒋梦麟同样是感同身受。蒋后来回忆说:“著者于民国八年,投入了北京大学的学校行政的漩涡,起初尚兼教学而略从事作文。其后行政事务逐渐加多,学问功夫逐渐减少,至民十一以后,简直成了单纯的学校行政者。积重难返,索性把笔搁起了。自民十一以来而至近日,或膺簿牍之烦,或受扰攘之苦,而与学问生活渐离渐远。”在罗家伦、蒋梦麟对“大学校长的悲哀”的感慨中,我们能感受到他们对于学术生活的热爱。相比而言,竺可桢算是一个幸运者。

但是从另一个角度看,也正是因为有了像竺可桢、罗家伦、蒋梦麟这样通晓“中西学术途径”、热爱教育事业的大学校长,他们为中国大学所确立的办学理念和发展思路才能站在国际的舞台上,以更尊重学术、更了解大学、更通晓文化的姿态来引导大学的建设和发展。中国大学在20世纪上半叶的辉煌成就与他们卓越的学术领导是不可分割的。在某种程度上,大学校长个人的“悲哀”又是中国大学之幸。