颜色的革命:清末民初江南女性服色审美嬗变①

刘姣姣 梁惠娥(江南大学 纺织服装学院,江苏 无锡 214122)

颜色的革命:清末民初江南女性服色审美嬗变①

刘姣姣 梁惠娥(江南大学 纺织服装学院,江苏 无锡 214122)

[ 摘 要 ]清末民初新旧政权嬗递,封建等级社会制度分崩瓦解,以服色标识尊卑贵贱的符号作用大大弱化。江南地区女性打破服色禁忌,从“以礼为美”转向实用主义色彩审美。本文以江南大学传习馆内清末民初江南地区女性服饰为实物依托,对应同时期小说、游记、诗词等文字史料,从服色制度、习俗和风格阐释了江南女性服色审美的嬗变的表现特征及原因。

[ 关键词 ]女性;服色;审美;嬗变

“改正朔,易服色”是汉族朝代更替之际新统治集团面临的重要问题,足见服饰颜色的重要性。服色是尊卑贵贱等级制度视觉化的物质载体,起到规范民众行为和维持社会秩序化的政治功用。实际上,颜色就是符号。在世界各地的各种社会关系中,颜色无论是作为词汇,还是作为具体事务,都是一种标识:通过这种有意味的形式,个人和团体,物体和环境,有区别地融合在文化秩序中。②[英]汪涛著.颜色与祭祀——中国古代文中颜色涵义探幽,上海古籍出版社,2013年,第7页在汉族特定的文化语境下,礼制对服色的约束极为强烈,大体上,服色的限制,上层要比下层严、官方要比民间严、男服要比女服严。③姜澄清著.中国色彩论,贵州大学出版社,2013年第155页。清末民初,封建社会逐渐过渡到新型民主社会,服色逾制僭越风气盛行,逐渐失去了政治依靠。

本文所说的江南地区,北界长江,南临杭州湾,东濒海,大体上相当于长江三角洲范围,包括苏州、无锡、常州、上海、嘉兴、湖州、杭州和南京、镇江的区域,这一地域明中期以后传统丝织业发达,江南地区女性服饰逾制走在全国前列,值得研究探讨。

一、服色之变

1. 服色等级之淡化:从“尊礼施色”到“个人审美”

汉族素来以“礼仪之邦”著称,凡帝王祭祀大礼,必有与之相应的仪式,历代《舆服志》皆对服饰车马颜色有所规制。色彩的“尊”与“卑”、“上”与“下”、“正”与“间”等等皆是人为观念地定义,引导人们对色彩崇拜或者鄙视,纷纷效仿抑或诚惶诚恐。民国民主政权之前的服饰“尊礼施色”的宗旨从未改变,国学大师钱穆说过,中国文化说到底就是一个字,就是“礼”。礼是中国人一切行为的准则,是约束社会各个阶层维持应有的伦理关系和行为规范的基本准则,塑造了华夏民族内在的精神素质,反映着质朴的审美观念。“礼”包涵等级制度和伦理道德两个属性,等级制度是“礼”的本质,伦理道德属性是等级制度下的外在行为准则,可谓规矩。等级制度不仅仅囿于“君臣、官民”,还在于家族亲属关系中,如“父子、夫妇、兄弟”之间,包括了社会中所有阶层。衡量一个人的道德高低、善恶的标准与孝、慈、恭、顺、敬、和、仁、义等伦理道德紧密相关。诚如中国自古就提倡“美善相乐”、美善相通的思想,高尚的道德被称为美德,因而善就是美,④李砚祖著.造物之美——产品设计的艺术与文化,中国人民大学出版社,2000年第336页。因此,服色的选择较少从色彩本身的美感出发,这是汉民族特殊的文化现象和思维范式,个人的审美被压制于政治的需要下,服从于礼制。然而,这不完全代表着穿着服饰的主体——人不能发挥个人色彩审美,只不过在礼制约束下的审美。

清末江南地区社会服饰风尚日益崇尚奢华,突破服色禁忌的着装现象尤为普遍。如王韬在《瀛蠕杂志》云:“近来风俗日趋华靡,衣服潜侈,上下无别,而沪上尤甚。”以妇女裙子为例,中国传统社会对妇女在服饰方面的道德约束极为严格,按清代礼法只有正

梁惠娥(1967-),女,江南大学纺织服装学院党委书记、教授,博士生导师。研究方向:服饰文化与现代服装技术、服装设计理论及应用。

2.服色习俗之西化:从“凤冠霞帔”到“纯白婚纱”

清末民初女性服色的变迁,不仅是追随“流行色”的服饰时尚现象,甚至服饰习俗也发生了改变。由于文化传统和风俗习惯的差异,不同的民族对色彩的认知和感受不尽相同,形成了不同的服色禁忌。如果认同服饰是文化的载体,那么服饰习俗的变化就意味着文化发生了变化。虽然民间习俗有一定的稳定性,不会轻易“移风易俗”,但是服色观会随着社会生产力的发展、生活环境的改变而发生潜移默化的变化。1843年,上海租界相继开辟,各国侨民汇聚沪上。一开始,上海女性对租界内外侨女性的服饰装扮视作“妖孽”,习以为常后又认为欧美摩登女郎的形象“时髦”,相继模仿,这种趋势蔓延到了重要的礼仪服饰中,动摇了传统服色习俗。

欧洲和中国对待婚礼服的用色习俗就是一个很好的例证。清末女性婚礼服以红袄红裙、红绣鞋、红盖头、为主色调,忌讳象征凶色的白色,而欧美认为白色有神圣和纯洁之意。民国新服制颁布以后,女性开始破除“白乃不吉之色”的传统用色观念。城市上流社会知识女性穿上白色婚纱、头戴白色蕾丝面纱举行西式文明婚礼成为潮流。留学回国的女性、上层社会中出使各国的人员及其属眷构成了“时髦”群体。例如1913年,轰动上海一时的章太炎与夫人汤国梨举办的西式“文明婚礼”,新娘一身白色婚纱,头戴面纱,手捧花束(图1右);1914年,四川省都督夏之时与董竹君结婚,透过老照片可以看见董竹君穿一条西式白洋纱连衣裙和一双白皮鞋。但是,绝大多数小城市和农村未受西式开化教育的女性,依然沿用传统婚礼尚红习俗(图1左)或是采取折中的中西结合,出现白色旗袍加蕾丝头纱混搭着装以追逐时髦。

西方白色“纯洁和平”的色彩观念被越来越多的女性接受,甚至是日常服饰忌讳白色的习俗也有了改观。“帽结朱丝尽弃捐,腰中铅弹舞风前,想因熟读西厢记,缟素衣裳亦爱穿。”[2]文中的“缟素”本是白色生绢,后来引申为丧服,原本民间只在服丧穿缟素衣裳,平日白色服饰只做内衣穿。民国初年文学作品中反复出现不同的白色衣裳,如《孽海花》第二十六回里:“彩云倏地进了厅来,身穿珠边滚鱼肚白洋纱衫,缕空衬白挖云玄色明绡裙,”[3]又如19世纪20 年代著名的通俗小说《人间地狱》第七十五回中,白莲花三小姐“身上穿了一件白印度绸的单袍”。“鱼肚白洋纱”、“白印度绸”都属当时流行的新颖“薄、透”白色面料,极不符合中国传统文化对女性“隐藏身体曲线”的审美观念。

图1 1913年山东和上海的婚礼旧照

3. 服色风尚之转变:从“浓妆艳抹”到“素气淡雅”

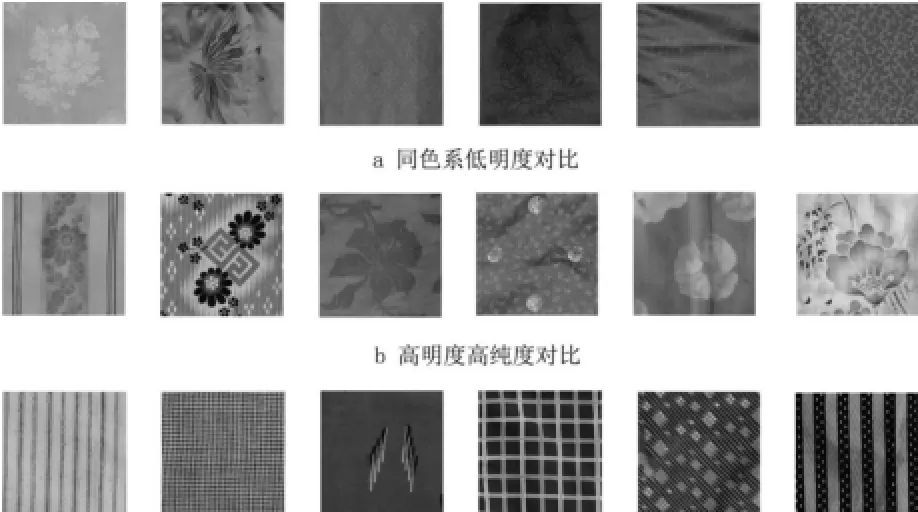

晚清时期,上层社会女性服饰审美和早期配色调和典雅相比已呈现病态鉴赏水平,由头到脚,和一个暴发户差不多,配色善用高纯度对比,艳丽俗气,极不美观。以服饰边缘考究的镶边滚边和刺绣工艺是晚清服饰显著特色,图案繁复,整体色彩浓艳。清朝末期,文学作品中描写女子服饰时 “镶边”“滚边”字样十分常见,如魏秀仁在《花月痕》第十八回中描述痴珠顺路秋心院探望秋痕,“见秋痕穿件没有领子素纺绸短衫,却也大镶大滚,只齐到腰间。”痴珠以男性视角对大镶大滚赞赏有加,足以证明这种服饰风格的流行。此外,1894年3月16日《申报》上《论服色宜正》一文中,形容上海地区服饰“颜色必求其丽,花样务取其新,镶滚密缝,更求其合式。”总言之,晚清女子服饰流行繁缛的“大镶大滚”,原色对比强烈,崇尚华丽(图2上)。时隔一年,陈无我在《老上海三十年见闻录》中描述服色流行变化:“光绪乙未、丙申间竞尚淡素”,光绪乙未、丙申是公元1895、1896年,服饰色彩从浓艳转向崇尚淡素,可见服色流行变化之快。镶滚花边风气逐渐被减去,耗费人力财力、工艺繁缛的矫饰之风渐趋于简洁,色彩素雅(图2下)。笔者通过对江南大学民间服饰传习馆300 余件江南地区清末民初时期的丝绸服饰藏品的实物分析,试图总结出江南女性服色由从“浓妆艳抹”转向“素气淡雅”的表现形式。

图2 清末民初女性上衣服色对比(江南大学民间服饰传习馆藏)

其一,女性服色素雅的转变表现在色名上。笔者结合江南大学传习馆内清末民国服饰用色以及史实资料总结了当时常用色名,从表1中可以看出,各种浅色,如淡红、浅粉、浅蓝、浅绿、鹅蛋黄色逐渐成为民国时期主流色彩,特别是没有明显色彩偏向的灰色调多了起来。“昔日以红绿及其他原色为尚者。政变以后,则重复色,且多鸢紫灰青等淡色,极雅素之美。”[4]再有,“上海时行的颜色,总是偏于娇嫩的,素净,或是艳丽而柔和的。①镌冰.妇女装饰之变化(上),民国日报,1927年1月7日 (第3版)。张爱玲曾在回忆中提及当时流行一些“灰不灰,绿不绿,没有明显色彩倾向的颜色”,这些灰色系色名的命名符合西方色彩科学对色彩明度的理解,如“深、浅”等;还有一部分化学染料名称,如“阴士丹林”、“ 阴地科素”(合成靛蓝),甚至是以进口国外产地命名,如“印度黄”。高级灰系列的流行一改女性服色“浓妆艳抹”的奢华艳丽之风,选择更加多元化,同时也能看出国外新输入的化学染料正迅速影响着我国传统植物染色技术。

表1 清末民初江南地区女性服饰常用色名②参考梁惠娥、程冰莹、崔荣荣.近代江南民间丝绸的色彩流变及其诱因,《丝绸》,2009年第10期,第47-49页。

注:根据江南大学传习馆民国服饰实物、清末通俗小说中色彩对应《布经》、《扬州画舫录》、《苏州织造局志》、清代《舆服制》等史料整理

其二,女性服色素雅的转变离不开丝绸纹样的色彩流变。传统的江南丝绸纹样中有较多的花卉纹样,造型求繁求难,多采用黄黑、红黑、黄紫等高纯度的原色对比,加入金银线突显纹样艳丽醒目的视觉效果。自上海开埠以来,外国纺织商人输入了大批西方审美的纹样,含灰色调的复色使用增多,配色重调和弱对比,金银线鲜有应用,民国丝绸纹样的色彩“已由单色而进于复色,由红绿之俗,而进于淡洁之雅”。[3]正如图3所示,这一时期的丝绸纹样从简化的纹样形式、弱对比的色彩运用上融合了西方审美。江南地区代表着全国的服色时尚,江南则首推上海,“沪上妇女一时风尚,恒为内地之先导,故无论杭货苏货新花一出,必以上海为试验场,上海能销,则内地之畅销自无待言,绸缎时行之潮流,大概先沪次津继以北京,然后至汉口而闽粤。”[5]此外,江南大学传习馆中有种民国时期俗称“倒大袖”的 “文明新装”实物共计16件,除宝蓝色、紫色两件,其余均为淡色系,皆以浅色花纹搭配浅色底的弱对比丝绸纹样,说明了江南地区女性服色趋向素雅的着装风格。

图3 清末民初纹样色彩(江南大学民间服饰传习馆藏)

其三,女性服色素雅的转变还表现在印花面料的流行上。女性服饰的传统装饰手法离不开精湛的刺绣工艺,民国初期流行的“文明新装”,由留洋女学生和中国本土的教会学校女学生率先穿着,城市女性视为时髦纷纷效仿,富贵人家仍然在衣服绣有精致的花卉装饰,后以印花面料逐渐代替手工刺绣装饰。从江南大学民间服饰传习馆民国服饰略显粗鄙的刺绣工艺不得而知刺绣工艺渐受冷落的处境,外国色泽饱满的印花面料颇受女性欢迎。国内外商人纷纷设厂发展印染,“1912 年以后,上海逐渐发展成为全国丝绸印染业最发达的地区”,“20 世纪30 年代,上海丝绸印染业已发展成为一个独立的行业”[6]。图3中c组是民国时期流行的抽象几何印花纹样,印花工业依赖机械,简易方便、成本较低,丝绸印花的发展大大丰富了丝绸纹样的花色品种,然而染色技术工艺由国外引入,印花纹样造型融合了中西纹样特征,色彩趋向和谐的调和配比。

二、服色嬗变之溯源

从清末民初女性服色审美的嬗变,我们不难发现,服色审美观与社会政治变革、社会思潮、世风民俗和纺织科技息息相关,在时代变革中演绎对传统文化的继承与批判、对外来文化的排斥与融合,形成新时期的色彩观念。在女性服色审美嬗变的过程中,封建等级制度的解体为女性冲破服色禁忌提供了政治保证。江南发达的丝绸业为女性服色审美转变提供了坚实的物质基础;另一方面,以化学染料发明为主导的外来纺织科技,为女性服色审美的转变提供了技术支撑。更为重要的是,接受了西式教育的女性在新旧制度更替,中西文化交融的社会动荡中重新定位社会角色,女性意识的觉醒是服色流变最为深刻的主观原因。

1.物质基础

宋代以来丝绸业中心开始南移,明朝中叶以来江南地区丝绸业得到了充分发展,太湖流域和杭嘉湖一带桑麻遍地,民间丝织业一片繁荣。清朝江南民间丝绸业兴盛,生产的丝织品色彩繁多,品种也较为丰富,不仅在产量位居全国丝织业第一,而且还设立了专门织造上用、官用和赏赐绸缎的江南三织造,南京、苏州和杭州成为丝绸生产的最高技艺代表。1840 年鸦片战争以后,我国长江口岸被迫开放通商口岸,划定租界,外国资本纷纷来沪投资建厂,最早是在1860年,英商怡和洋行筹建的上海机器缫丝厂,他们采用先进的生产技术、机器设备和管理模式,追逐着生丝利润的最大化。在巨大利润的诱惑下,一批批国内外资本的丝绸厂纷纷落户上海,中国的传统丝绸业在清末民初走上了转型之路,由原来的传统手工模式迈向以机器为主导的工业化,以及后续产业如丝织厂、印染厂也相继发展起来,上世纪 20 年代以后,国内丝绸印花厂大都集中于上海。由于丝绸印花技术的发展,传统纹样借鉴了国外纹样的造型和配色,大大丰富了丝绸纹样的花色品种,为女性迈向绚丽多姿的服色审美奠定了坚实的物质基础。

2.技术支撑

国外合成染料的发明改变了中国传统染色格局。1856年,德国铂金发明了合成染料,传入清朝以前,植物染料输出一直是一项重要收入来源。以靛蓝为例,在未进口合成靛蓝以前,国内生产靛蓝的60 %~70 %用于染色,至德国合成靛蓝输入后,中国由染料出超国变为染料入超国,且输入量逐年增加。1902年合成靛蓝输入量仅为3 625担(181.25 t),值官银131 224两(按1两值200人民币计,值2 624.48万元人民币),至1912年竟达211 881担(10 594.05 t),值官银7 342 942两(146 858.84万元人民币),短短10年的时间激增了数十倍,以后仍逐年增长。①杨栋.我国近代印染业发展简史,印染,2008年第1期,48-50页。清末“化学颜料的大量倾销,以及毛织物的咔叽、镜面呢和羽纱、倭绒等等的入口,显然影响到各方面都极大。”[7]国外合成染料的输入极大拓宽了印染的色彩类别,化学染料的发明使染色印花色谱更加丰富,复色的使用为丝绸纹样设计提供了更多的色彩选择,因此,这些素雅的灰色系给女性服饰带来了新鲜感。由于化学染料印染纹样的色泽饱满,色牢度好,深受城市女性的喜爱,值得注意的是,女性西式的生活方式对传统女红影响极大,城市女性走进职场,工作时间相对较长,已经无暇手工刺绣装饰服饰。江南大学民间服饰传习馆内江南地区近代女性印花服饰比例明显增大,足以证明女性从“绣花为美”逐步向“印花为美”的服色审美转变。

3.女性意识的觉醒

与以往任何朝代相比,传统服色制度从没有像清末民初社会面临解体之危机,女性日常生活中也开始考虑服饰的颜色问题,并且还参与到国家变革中。女性初受西方文化熏陶,热衷男女平权之说。民初,参议院议员在对女子服饰颜色进行讨论时, 政府制定服饰制度时曾邀请妇女各界代表参与其中讨论,参考的是女子服饰时下最流行的颜色。②参议院讨论服制问题.申报.1912年6月19日。从历史上来看,这种现象前所未有,究其原因,与清末民初两性关系的改变密不可分。

清朝汉族女性裹足极大限制了其活动范围,被女红约束在狭小的社会空间里,使得女性服饰审美在相当长一段时间内相对稳定。古代的一个服饰时尚可以持续百年,周期长变化频率相当慢,与之伴随的时尚的数量也十分有限。晚清的女子教育和废缠足运动让她们走出深闺。1907年3月8日,清政府颁布了《女子师范学堂章程》和《女子小学堂章程》,第一次把女子教育纳入整个学制体系中,重点向女子灌输西方文明。晚清江南地区女子教育走在全国前沿,学校类型多样化,有外国教会女子学校、国人自办的女子学堂、女子职业教育和出国留学,这些女校几乎涵盖了不同层次的女性。她们进入金融、通讯、医疗等领域工作,相当于现代职场的“白领”;大量只接受短期职业教育的城市女性进入民族资本投资的纺织厂、缫丝厂,成为“蓝领”工人。妇女们解放了小脚,不再简单地局限在家里,个人支配的社会活动场所丰富,她们进入公共娱乐场所,如茶楼、戏院,公园、歌舞厅、电影院、体育运动场所等。“当她们较多地走向社会后,就要在服饰上讲究起来,以能适合各种场合,并进而与其他同等或高等地位的妇女相比较。”[8]由于广泛就业,她们有了经济收入,有了表现自身能力和价值的场所,这种“人看人,被人看”的服饰交流加速了服色审美的转变。

在传统“男主外、女主内”社会分工下的女性处于“三从四德”的“闺阁文化”中,女性的自我认同感建立在男性的评论价值体系中,服饰色彩审美以男性的为隐性标杆。清末民初开放的社会环境是服饰时尚发育的沃土,女性意识从“男尊女卑”到“男女平等”的渐次转变为服饰色彩的变迁奠定了思想基础。女性服饰从传统性差别的束缚中逐渐解放出来,动摇了男权控制下的女性服饰审美,宽大的服饰造型掩盖下女性身体得以解放,摆脱了男尊女卑下的服色禁忌。在当时社会中女性冲破服色伦理、道德意象上的约束,通过服饰颜色上的革命展现自身的价值,从“尊礼施色”转向基于“个人审美”的服饰色彩选择。

三、结语

纵观女性服色审美的流变,其背后演绎着男权与女权的较量、传统与近代的斗争、传统文化与外来文化的碰撞。从“从后之视今,亦犹今之视昔”的角度看,当今传统色彩文化现象,我们偏执追随国外的“流行色”却忽视挖掘本民族传统色彩文化。社会学家费孝通先生曾说:“一个民族总要强调一些有别于其他民族的风俗习惯,赋予强烈的感情,把它升华为代表本民族的标志。”传统色彩文化恰恰是赋予情感的民族行为习惯,当下我国正处于特殊的社会转型期,要想树立本民族特色,设计师应本着重新认同民族传统色彩文化的态度,既要重视色彩文化的过去,更应把握当下的色彩审美,运用恰当的表现形式去诠释,充分发挥传统色彩文化价值。

参考文献:

[1]申报[N].1903年1月19日

[2]潘超、丘良任、孙忠铨.中华竹枝词全编[M].北京:北京出版社,2007.

[3]马永利.晚清民初小说中女性服饰演变的社会内涵[J].沈阳师范大学学报(社会科学版),2010(6)

[4]李寓一.清末民初中国各大都会男女装饰论集[M].香港:中山图书公司,1972.8

[5]宗朱.上海之绸缎业,申报[N].1916.1.5,第3张,第9版

[6]王庄穆.民国丝绸史[M].北京:中国纺织出版社,1995.11,222、228

[7]沈从文.中国古代服饰研究[M].上海:上海世纪出版集团,2005:632.

[8]李少兵.民国时期的西式风俗文化[M].北京:北京师范大学出版社,1994.

(责任编辑:杨身源)

[ 中图分类号 ]J01

[文献标识码]A

[文章编号]1008-9675(2016)01-0164-05

收稿日期:2015-10-23

作者简介:刘姣姣(1985-),女,江南大学纺织服装学院博士生,无锡职业技术学院助理研究员,研究方向:服饰文化与现代服装技术。

基金项目:①国家社会科学基金项目“汉族民间服饰文化遗产保护及数字化传承创新(12BMZ049)”;江苏省非物质文化遗产研究基地。室才能穿红裙,其时上海有些家庭在妻妾共处时则让恃宠而骄的侧室穿用大红裙门褶裥杂色的月华裙以作变通。自古以来,侧室在家庭中地位低于正室,中国传统色彩观念中奉正色为尊,间色为卑,惟正室可以穿正红裙。江南大学民间服饰传习馆内近代江南地区收集的马面裙,大红色有51件数之多,从收藏地域的广泛性和正红色所占高比例可以证明,红色在汉族民间女性服饰中的主体地位,正是“尊礼”审美意识的体现,可见服色的符号作用对女性心理的影响。“服变色则人心必随之而变”[1]。可见,服色在民族心理的地位和重要性。为了稳定民心,民国建国初期,国民政府参照国外服色,仅对重要场合的礼服颜色加以规定,为显示其民主制度的优越性,1912年颁布的《服制草案》规定,便服“暂听人民自由,不加限制”,女子服饰色彩没有任何规定和限制,女性逐渐摆脱了“礼制”限色束缚。