政府投资对产业结构升级的影响

——基于4万亿投资的实证研究

谢文峰

(武汉理工大学 科发院,湖北 武汉 430070)

政府投资对产业结构升级的影响

——基于4万亿投资的实证研究

谢文峰

(武汉理工大学 科发院,湖北 武汉 430070)

摘要:基于产业关联传导路径和凯恩斯乘数原理,本文构建扩展的投入产出模型,并分别确定了产业结构合理化、高级化的评价指标,实证分析中国4万亿经济刺激计划对产业结构升级的影响。研究结果表明,4万亿经济刺激计划刺激了中国经济增长和居民消费,却未能有效实现产业结构升级,甚至出现产业结构失衡加剧现象;中国产业结构高级化水平微弱下降。为避免经济刺激计划对产业结构失衡加剧的后果,应优化投资结构,强化产业结构中的薄弱环节,重视创新能力培育,提振内需,以促进产业结构升级。

关键词:政府投资;经济刺激计划;产业结构;扩展的投入产出模型

一、引言及文献综述

自凯恩斯宏观经济理论提出以来,关于政府投资对经济增长的作用机理就成为新经济增长理论探讨的重点。凯恩斯的投资理论在价格粘性等一系列假设前提下认定货币投放会引起投资乘数效应,进而增进充分就业、实现经济增长[1](P25)。在凯恩斯理论的基础上,哈罗德-多马模型(Harrod-Domar model)进一步分析了资本从储蓄转化而来并作为增长的关键要素,认为资本的不断形成是经济持续增长的决定因素[2][3](P27)[4][5]。阿罗和库兹在早期分析政府投资对经济增长的影响时指出,如果引入生产性政府投资,在没有外生技术进步的前提下,经济仍然可能出现长期增长的现象[6](P51—57)。特诺夫斯基和费舍尔从另一个角度分析了政府投资流量的问题,认为政府投资对经济增长起着完全相反的两种作用[7]。巴罗通过对一个单部门的内生增长模型研究政府投资流量的影响时指出,政府投资可以促进经济增长[8]。上述研究多数利用单部门增长模型,在分析政府投资对经济增长的影响时有很大的局限性。

在探讨政府投资对经济增长的长期影响方面,阿绍尔深入探讨了政府投资对长期经济增长的影响,指出政府投资存量增长可以有效促进全要素生产率的提高[9]。巴罗通过分析政府投资对民间投资、经济增长的影响,认为政府投资与民间投资、经济增长存在显著的正相关关系[10](P15—18)。Marzinotto通过测度欧债危机中希腊、葡萄牙等27个国家受欧盟体制与团结基金会援助资金的利用效率,指出援助资金的潜在效果未能得到充分释放的原因是投资结构的不合理,使得产业结构调整失败,经济缺乏长期增长动力[11]。Ishap利用美国12部门1956~1986年的面板数据,分别测算公共基础设施投资和R&D投资对美国产业结构的影响,结果显示这两种投资对部门产量的提高均有显著影响,但R&D投资能够促进产业结构升级,具有更高的投资回报率和投入产出比[12]。

国外学者对政府投资对经济增长作用的研究较深入,研究基本倾向长期化、动态化和一般化分析,但对不同经济周期阶段的政府投资效应的研究并未加以区分,鲜有研究涉及政府投资对产业结构的影响。投资是拉动中国经济增长的“三驾马车”之一,政府投资是中国经济长期增长的重要引擎。从中国的实践看,积极财政政策的实施加剧了结构失衡,表明大规模的政府投资在促进经济增长的同时,也产生了显著的负面效应,对经济持续、稳定增长构成了威胁[13][14][15]。随着次贷危机、欧债危机的相继爆发,全球经济环境急剧恶化,中国、美国、日本和欧盟陆续出台了相应的政府投资计划。2008年底中国宏观经济指标全面下挫,危机显现,我国政府适时推出了旨在拉动内需的4万亿投资计划。时至今日,大规模经济刺激计划对产业结构调整产生何种影响,成为学术界和政府共同关注的问题。汪德华、李宝礼等选取114个国家的横截面数据,检验了政府投资规模对一国服务业比重的影响,研究发现,政府投资规模对服务业比重为负向影响,投资规模每增加1%,服务业比重将下降0.14%[16][17]。秦学智等通过构建扩展投入产出模型,考察了产业结构对政府投资的影响,结果表明政府投资对各产业经济增长的影响存在显著差异,产业结构升级是政府投资谋求长期增长的有效途径[18][19][20]。

梳理政府投资对产业结构调整影响的研究,对中国现阶段经济增长政策调整具有重要借鉴意义。从现有研究方法上看,在政府投资的产业结构效应检验中,缺少针对单次投资计划影响的检验,单次投资计划持续时间短,因受限于年份过少,不宜采用时间序列方法进行回归分析。已有研究中简单地将第一、第二、第三产业的产值作为产业结构的替代变量,未能深入各行业、部门内部,具体考察产业结构的演进过程,这正是本文的研究拓展部分。

二、基于产业结构调整效应检验的投入产出模型

(一)研究假设

Felsenstein研究了公共投资、产业结构和经济发展的关系;Moreira探讨了居民收入结构变动对消费和经济增长的影响,由于研究对象的差异,该模型不宜直接用于中国政府投资效应的研究。与其他国家和地区相比,中国政府投资有两个显著特点:第一,中央及各级政府主导社会投资;第二,投资条件和环境存在显著差异。结构性的供给过剩和需求不足是中国当前经济的主要特征,与需求决定供给的乘数理论不完全一致。综合以上特点与刘伟、苏剑的观点,本文从供给侧改革入手探讨中国政府投资效应。参考Felsenstein和Moreira的模型,建立投入产出扩展模型的特色主要体现在:第一,充分考虑中国政府投资特点及经济发展现状,从供给侧考察政府投资效应;第二,本文的政府投资乘数是对传统投资乘数的补充,综合刻画政府投资总量、结构对经济增长的影响效果;第三,投入产出扩展模型的理论和经济含义明确,应用方便并且可操作性强。

(二)模型构建

本文采用的IO模型,借鉴了Felsenstein 的建模方法[21](P21—25)。该模型重点讨论政府投资对产业结构和地区经济发展的影响,但直接用于研究4万亿经济刺激计划对产业结构调整的影响存在一定阻碍。首先,Felsenstein的IO模型是以需求决定供给的里昂惕夫矩阵为核心,而中国的经济结构长期呈现出产能过剩和需求不足的局面。其次,上述模型属于静态IO模型,适宜对某一时刻产业结构的现状分析,不适宜研究产业结构的动态变化。针对上述问题,建模时需要从供给的角度出发,考察4万亿经济刺激计划引起的产业结构动态变化。与Felsenstein的IO模型相比,本文建立的IO模型采用分配系数矩阵,从供给的角度构建反映政府投资对产业结构转型升级影响的IO模型。在传统静态IO模型的基础上引入时间因素,尝试通过跨期变量(即产业合理化指标和产业高级化指标),建立投入产出动态模型。

目前,主流的IO分析中用到两种投资乘数,一种是由需求驱动供给的Leontief乘数[22];另一种是供给驱动需求的Ghosh乘数[23]。根据中国经济结构产能过剩,需求不足的实际情况,本文选择Ghosh乘数,从供给的角度建立衡量政府投资对产业结构调整效应的IO模型。Ghosh乘数由式(1)求得:

G=GB+Vi

(1)

G(E-B)=Vi

(2)

G=Vi(E-B)-1

(3)

现在将投资I加入模型中,根据式(3)的描述,得到政府投资引起的总产出变动的表达式,如式(4)所示:

ΔG=I(E-B)-1

(4)

ΔGDP=I(E-B)-1Vo

(5)

各部门单位投资引起的GDP变动如式(6)所示:

ΔGDPi=(E-B)-1Vo

(6)

ΔGDPi=(E-B)-1Voi

(7)

(8)

以列向量vo中的元素作为权重,与分配系数bij相乘,得到部门i增加值的分布情况,如式(9)所示:

(9)

通过产业结构调整,使各产业实现协调发展是产业结构合理化的本质[24](P25)。本文基于式(9)和“产业平衡标准”以离差系数U作为衡量产业结构合理化的指标,如式(10)所示[25]。

(10)

产业结构高级化标志着一国的产业结构重心逐渐由第一产业向第二产业和第三产业转移的过程,即非农产业比重不断提高的过程[26](P7)。但是信息革命后,社会生产力、生产关系发生巨大变革,第三产业的增长率逐渐超过第二产业,“经济服务化”日趋明显,若以传统的配第-克拉克定理作为衡量产业结构高级化的指标则存在一定缺陷[27](P55—57)。为反映“经济服务化”这一趋势,本文选择第三产业增加值与第二产业增加值比值(TS)来度量产业结构高级化。

三、4万亿经济刺激计划的产业结构效应实证分析

(一)4万亿经济刺激计划实施前后政府投资效果的对比

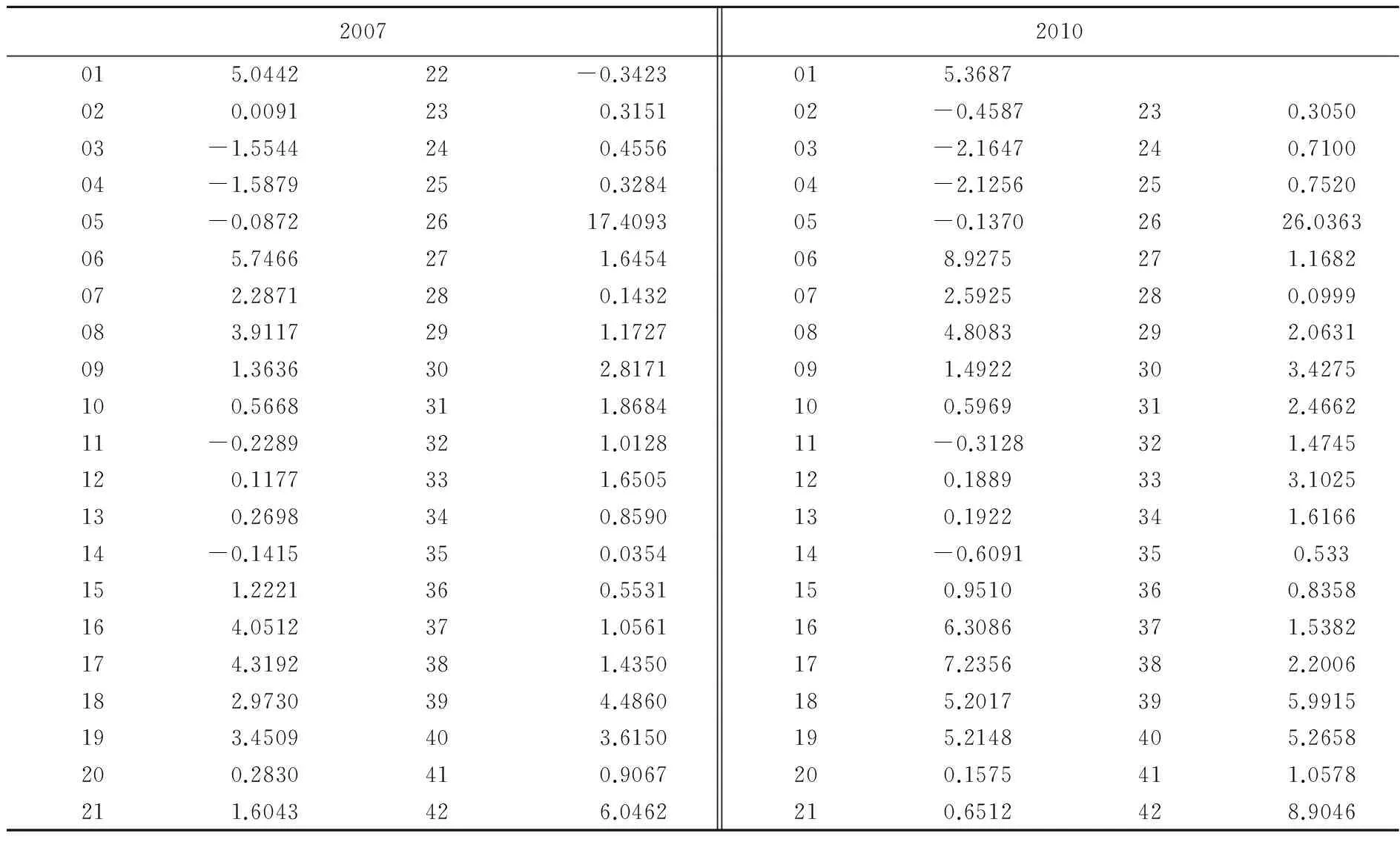

根据上文建立的扩展IO模型,结合2007年和2010年中国投入产出表,计算出2007年和2010年投入产出倍数、Ghosh乘数和单位投资增加值。

Ghosh乘数是由扩展的分配系数矩阵求和得到的,反映某部门对国民经济中其他部门的带动能力和引导作用。某部门的Ghosh乘数越大,对其他部门的推动能力越强,对总产出的拉动能力越大。由表1的核算结果可知,4万亿经济刺激计划实施前,Ghosh乘数排名前五的部门分别为:金属矿采选矿业、石油和天然气开采业、煤炭开采和选洗业、废品废料、电力热力的生产和供应业。上述部门有两个共同特点:一是这些部门的中间使用量大于或等于它们的总产出,总产出几乎全部成为其他部门的中间消耗,石油、矿产方面的缺口还需大量依靠进口弥补,彰显了部门产出变动对其他部门产出的带动能力。二是从部门所属领域分析,除废品废料外,其他部门均为能源行业和原材料行业,拓展到更广的范围,它们同属于资源领域,表明中国产出增长主要依赖于对资源的消耗,沿袭了高投入、高消耗、高增长的发展模式。经历了4万亿经济刺激计划后,石油加工、炼焦及核燃料加工业取代废品废料,成为Ghosh乘数排名前五的部门。至此排名前五的部门全部转为能源行业或原材料行业,“粗放式”的发展模式仍在延续。这种趋势还反映在所有部门Ghosh乘数平均后的结果上,4万亿经济刺激计划前后,Ghosh乘数平均数变化在5%以内,单个部门变化在10%以内,部门间消耗关系固定是发展模式延续的结果,更是产业结构调整没有达到预期效果的直接证据。

投入产出倍数由Ghosh乘数和消费乘数相乘得到,包含了各部门间消耗的影响和消费的扩张效应,反映的是单位投资对最终产出的影响,该指标越大,单位政府投资获得的产出也越大。如表1所示,各部门投入产出倍数平均增幅超过40%,增幅超过65%以上的部门依次为:卫生、社会保障和社会福利业(99.21%)、纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品业(73.03%)、食品制造及烟草加工业(67.33%)、居民服务和其他服务业(66.57%)、燃气生产和供应业(66.30%)、水的生产和供应业(65.37%)。如表2所示,上述投入产出倍数呈现“井喷式”增长的产业与4万亿经济刺激计划的投资方向保持高度一致。投入产出倍数高速增长,且增幅靠前的部门与经济刺激计划重点投向一致,意味着4万亿经济刺激计划使最终产出获得大幅增长。在这一轮增长中,起决定作用的应为消费的扩张效应。如前文所述,4万亿经济刺激计划前后,Ghosh乘数变化不显著,各部门间消耗关系相对固定,所以政府投资引起的消费增加是最终产出增长的源动力,这也印证了中国将扩大内需作为经济增长动力的政策导向的适当性。

表1中最后两列为单位政府投资带来的增加值,该增加值与GDP的统计口径相同,转移价值和中间价值的重复计算问题得到了克服,更加准确反映政府投资对经济增长的贡献,在衡量投资效率时优于投入产出倍数。本文将这一指标进行拆分,计算出单位政府投资增加值在所有部门中的分布,深入各行业、部门内部,考察4万亿经济刺激计划对产业结构合理化、高级化的影响。

表1 各部门经济刺激计划实施前后投入产出比、Ghosh乘数、单位投资增加值

注:(1)加权平均以部门产值占总产值比重为权重;(2)数据来源于国家统计局国民经济核算司公布的2007、2010年中国各部门投入产出表,下表3~5同。(3)2010年以后,各部门投入产出表中将“工艺品及其他制造业”与“废品废料”合并计算,故2010年值为两部门的合并值。

表2 4万亿经济刺激计划重点投向 (单位:亿元)

资料来源:国家发展和改革委员会公布的4万亿投资重点领域。

(二)中国4万亿经济刺激计划对产业结构合理化的影响

产业结构合理化是衡量产业结构优化的重要维度之一,本文以产业均衡为主要衡量标准,分两步得到中国4万亿经济刺激计划对产业结构合理化的影响。

首先,基于已经求得的单位政府投资增加值测算出该部门增加值在所有部门中的分布。这一分布情况表示该部门对所有部门的供给,反映了各部门对GDP的贡献。为了更直观地表示一个部门在整个产业结构中所处地位,将各部门对GDP的贡献(增加值)分布进行横向加和,得到该部门对投资拉动的经济增长数据(见表3)。

表3 各部门投资拉动增长分布表

由表3核算的数据可知,在经济刺激计划进行前后,建筑业(序号26)始终是所有部门中对经济增长贡献最大的部门。该部门贡献的GDP是42个部门平均水平的9倍,占总增加值的比重超过20%;建筑业超强的拉动经济增长能力是地方政府热衷投资基础设施项目的缘故,也是4万亿经济刺激中高达36%的资金直接投入于基础设施建设的原因[28]。对建筑业等投资回报率高的部门的重点投资带来了2008~2010年8%以上的高经济增长率,也使得部门间的结构分布及经济增长份额变得极不均衡。2007年建筑业、公共管理和社会组织部门、食品制造及烟草加工业以及农林牧渔业4个部门贡献的GDP占总量的42.23%。4万亿经济刺激计划后,这一比重不降反升,达到44.97%,产业结构变得更加不合理。

(三)中国4万亿投资对产业结构高级化的影响

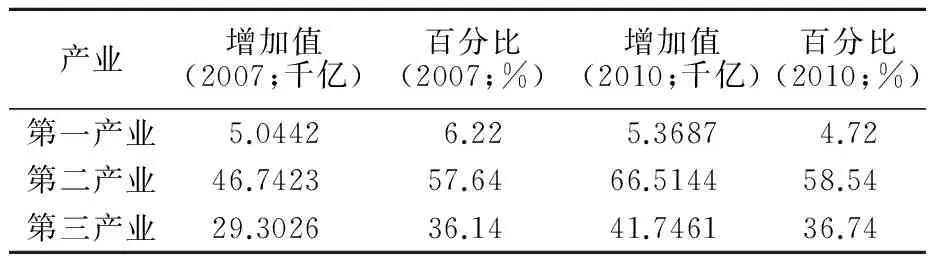

为反映“经济服务化”这一趋势,本文选择第三产业增加值与第二产业增加值比重(TS)来度量产业结构高级化。为核算出第二产业增加值和第三产业增加值,首先按照国家统计局公布的三次产业划分规定对42个部门投入产出表进行划分,其中第一产业为农林牧渔业,接下来25个产业为第二产业,最后16个产业为第三产业。然后将表3按照这一标准进行合并,得到三次产业增加值贡献(见表4)。

表4 三次产业增加值分布

如表4所示,4万亿经济刺激计划实施后,非农产业增加值比重有所上升。通过表4中数据求得2007年第三产业增加值与第二产业增加值比重TS1=1.595,4万亿经济刺激计划实施后,TS2=1.593,政府投资对产业结构高级化未起到明显作用,而且产业结构高级化有微弱的下降。

四、结论和政策建议

第一,4万亿经济刺激计划未能实现产业结构升级。经过4万亿经济刺激计划后,中国42个部门的投入产出倍数和单位投资增加值均有显著增长,平均增幅超过40%,在短时间内提振了中国经济。但是反映部门间消耗关系的Ghosh乘数相对固定,平均数变化在5%以内,表明在这一轮增长中,起决定作用的应为消费的扩张效应。可见,下一轮经济刺激政策应着眼于提振内需来刺激增长;通过刺激需求升级促进产业升级。

第二,4万亿经济刺激计划加剧了中国产业结构失衡。2007年排名前四的部门贡献的GDP占总量的42.23%,仅有9%的政府投资用于自主创新和结构调整。4万亿经济刺激计划后,这一比重不降反升,达到44.97%。另一衡量产业合理化的指标产业合理化修正系数V>1,各种迹象都表明4万亿经济刺激计划使产业结构更不均衡且不合理。未来中国政府投资应充分考虑利用临时性的投资刺激可能引发的结构失衡问题。而合理均衡的产业结构和创新能力对一国经济的复苏具有重要意义,面对危机日本与美国同样采取了量化宽松政策,政策效果却截然不同,来自美国商务部的数据显示,2014年第三季度美国GDP增速高达5%,创12年来的最高增速,失业率降至5.8%,达到危机前的水平。日本经济在2014年第一季度经历短暂繁荣后,第二季度同比大幅萎缩7.1%。两国经济“同途殊归”的主要原因在于日本经济结构相对于美国较为畸形,创新能力弱,影响了量化宽松政策的效果。日美两国量化宽松政策的经验表明,中国应该加大政府投资中用于科技创新和产业结构调整的比重,重视对经济增长源泉的培养,努力实现科技引领下的经济增长,实现中国经济稳态增长。

第三,4万亿经济刺激计划对产业结构高级化未起到明显作用,而且高级化有微弱的下降趋势。4万亿经济刺激计划使非农产业增加值比重有所上升,但对服务业未起到明显促进作用。在保证这些部门平稳运行的同时,需要选择适宜的产业扶植对象并制定相应的投资计划,采取政府投资或引导社会资金的形式,发展产业结构中的薄弱环节,促进各部门均衡发展,提高产业结构合理化水平。笔者认为4万亿经济刺激计划前后,部门间消耗关系固定,Ghosh乘数变动微弱是产生这一问题的主要原因。通过技术升级鼓励单位投资增加值回报高的高新技术部门发展,逐步摒弃高消耗、高投入、高增长的发展方式,是减少产业间中间消耗,促进我国产业结构向高级化发展的有效途径。

注释:

①4万亿经济刺激计划于2008年11月提出,在2009年、2010年完成,两年内中国财政支出分别为76299.93亿元、89874.16亿元,这项投资计划占财政支出总额的25%。若去除社会保障支出和行政管理费,这一比例将上升至40%,在整个财政支出结构中占有举足轻重的地位。

参考文献:

[1] John Maynard Keynes.The General Theory of Employment,Interest and Money [M].London: Palgrave Macmillan,1936.

[2] R.F.Harrod.An Essay in Dynamic Theory [J].Economic Journal,1939,49 (2):14—33.

[3] R.F.Harrod.Towards a Dynamic Economics [M].London: Palgrave Macmillan,1948.

[4] E.D.Domar.Capital Expansion,Rate of Growth and Employment [J].Econometrica,1946,(14):137—147.

[5] E.D.Domar.Expansion and Employment [J].American Economic Review,1947,37(1):34—55.

[6] Kenneth J.Arrow,Modercai Kurz.Public Investment,the Rate of Return,and Optimal Fiscal Policy [M].London:Johns Hopkins University Press,1970.

[7] Turnovsky,S.J,Fisher,W.H.The Compositions of Government Expenditure and Its Consequences for Macroeconomic Performance[J].Journal of Economic Dynamics and Control,1995,(19):747—786.

[8] Robert,J.B.Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth [J].Journal of Political Economy,1990,(5):103—125.

[9] Aschauer,D.A.Is Public Expenditure Productive? [J].Journal of Monetary Economics,1989,(23):177—200.

[10] Aschauer,D.A.Why Is Infrastructure Important?[Z].Boston: Federal Reserve Bank of Boston,1990.

[11] Benedicta Marzinotto.A European Fund for Economic Revival in Crisis Countries [J].Brueghel Policy Contribution,2011,(1):260—265.

[12] Ishaq,N.M.,Theofanis,P.M.The Effects of Public Infrastructure and R&D Capital on the Cost Structure and Performance of U.S.Manufacturing Industries [J].The Review of Economics and Statistics,1994,(1):22—37.

[13] 吕炜,王娟.中国的经济结构转型缘何难以实现——基于公共投资、经济增长与结构转型关系视角的研究[J].财贸经济,2011,(6):10—16.

[14] 沈坤荣,滕永乐.中国经济发展阶段转换与增长效率提升[J].北京工商大学学报(社会科学版),2015,(2):1—7.

[15] 郑蔚,周法.经济稳定与经济增长的波动轨迹、动态特征及动力机制分析[J].贵州财经大学学报,2015,(5):14—25.

[16] 汪德华,张再金,白重恩.政府规模、法治水平与服务业发展[J].经济研究,2007,(6):51—64.

[17] 李宝礼,胡雪萍.经济增长、财政压力与地方政府土地城镇化偏好——基于Turnbull模型的理论分析与实证研究[J].贵州财经大学学报,2015,(3):1—8.

[18] 秦学智,张康.基于产业结构和居民消费视角的政府投资效应研究[J].数量经济技术经济研究,2011,(12):37—54.

[19] 张九童.中国经济新常态的公共性价值[J].东岳论丛,2015,(9):181—185.

[20] 吴昊,李征.我国全要素生产率区域差异与经济转型增长困境[J].商业研究,2016,(5):9—16.

[21] Felsenstein,D,R.Mcquaid,P.Mccann,D.Shefer.Public Investment and Regional Economic Development [M].Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited,2001.

[22] Leontief,W.Quantitative Input and Output Relations in the Economic System of the United States [J].The Review of Economic Statistics,1936,18(3):105—125.

[23] Ghosh A.Input-Output Approach in An Allocation System [J].Economica,New Series,1958,25(97):58—64.

[24] 李京文,郑友敬.技术进步与产业结构[M].北京:经济科学出版社,1989.

[25] 周振华.产业结构优化论[M].上海:上海人民出版社,1992.

[26] Colin Clark.The Condition of Economic Progress [M].London: Palgrave Macmillan,1940.

[27] 吴敬琏.中国增长模式的抉择[M].上海:远东出版社,2006.

[28] 江飞涛,陈伟刚,黄健柏,焦国华.投资规制政策的缺陷与不良效应——基于中国钢铁工业的考察[J].中国工业经济,2007,(6):53—61.

(责任编辑:肖加元)

收稿日期:2016-05-18

基金项目:国家社会科学基金项目“战略性新兴产业发展理论与政策研究”(11AZD081)

作者简介:谢文峰(1971-),男,江西于都人,武汉理工大学科发院副研究员,博士。

中图分类号:F810

文献标识码:A

文章编号:1003-5230(2016)04-0031-08