回归分析结直肠癌术后发生吻合口漏的风险因素及预测①

赵 斌,陈福军,刘 洋,吉志武

(佳木斯大学附属第一医院,黑龙江 佳木斯 154003)

回归分析结直肠癌术后发生吻合口漏的风险因素及预测①

赵斌,陈福军,刘洋,吉志武

(佳木斯大学附属第一医院,黑龙江 佳木斯 154003)

摘要:目的:探讨结直肠癌术后发生吻合口漏的风险预测、影响因素及预测价值。方法:回顾性分析993例接受结直肠癌切除术患者的临床资料,使用单变量、多变量回归分析及ROC曲线,建立Logistic回归模型。结果:32例(3.22%)患者术后发生吻合口漏。单变量分析显示术前变量(术前低体重、吸烟、心血管疾病、肺部疾病、低蛋白血症、糖尿病、贫血、白细胞升高,存在两个或两个以上基础疾病)与吻合口漏发生显著相关。血清蛋白水平(≤11g/dL)和血清血红蛋白水平(≤6g/dL)在逻辑回归分析中为显著变量因素。结论:血清蛋白水平低于5.5g/dL和血清血红蛋白水平低于9.4g/dL为显著变量因素,可作为大肠癌术后发生吻合口漏的预测标记。

关键词:结直肠癌;吻合口漏;血清蛋白;血红蛋白

尽管近年来结直肠外科技术显著提高,术后吻合口漏的发生仍为重要的并发症,报道显示吻合口漏发生率为1.5%~5%[1~ 5]或高达16%的发生在低位直肠癌吻合术[6,7]。吻合口漏的发生与手术相关,并大大增加了手术相关发病率和死亡率,成倍增加住院时间和死亡率8~10倍[8]。大量文献对患者的一般变量及手术技术的局部变量相关风险因素的讨论存在争议。然而关于每个因素在吻合口漏治疗过程的作用及相互间的作用还没有一个共识。因此,更好的了解风险因素,关于围手术期管理及外科手术治疗技术具有决定重要性。本研究目的是评估结直肠癌切除术后发生吻合口漏的可能危险因素,并确定每个独立的危险因素的预测价值。

1资料与方法

1.1一般资料

选取2010-01~2014-01佳木斯大学附属第一医院病房住院患者1199名病历记录,患者均行结肠或直肠癌切除术。排除行临时造瘘和永久性造瘘的206例患者, 993例患者,510例男性和483例女性,平均年龄63.3岁。

1.2方法

对933例患者的临床及病理资料进行数据采集、整理,主要包括共同存在的内科基础疾病,术前治疗,术前、术后血液检查结果,术后监测患者症状及体征、肿瘤部位,手术具体操作,肿瘤分期,吻合口漏的护理,住院天数等。

1.3统计学方法

采用SPSS 13.0统计软件包,定量数据用±SD或相应的中值表示;单变量分析检测吻合口漏与各变量之间的关系,组间比较分析使用卡方检验和耶茨校正。多变量分析使用Logistic回归分析。使用(ROC)曲线计算、测绘预测吻合口漏特异性敏感度。

2结果

2.1单变量分析发生吻合口漏与性别、年龄、体重、使用酒精、应急操作、肿瘤组织学或肿瘤分期之间没有相关性。不同手术部位发生吻合口瘘几率相似。其中减肥、吸烟、心血管疾病、肺部疾病、糖尿病、白细胞增多,两个或两个以上的潜在疾病与吻合口漏,术前贫血(血清血红蛋白水平≤11 g/dL)和术前低蛋白(血清总蛋白质含量≤6g/dL)明显与吻合口漏发生相关。

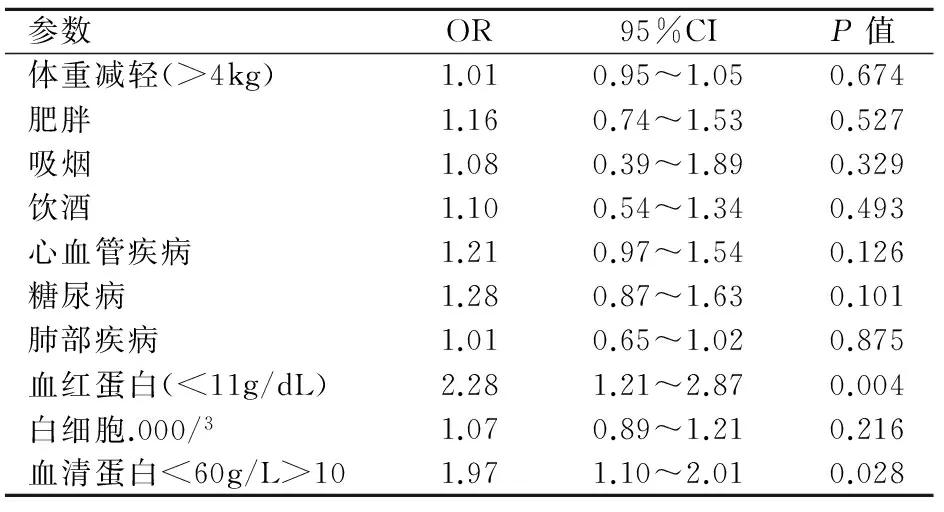

2.2多变量分析表明,血清血红蛋白水平低于11g/dL和血清蛋白水平不超过6g/dL是对吻合口漏的独立风险因素,见表1。

表1 多变量分析吻合口漏的相关因素

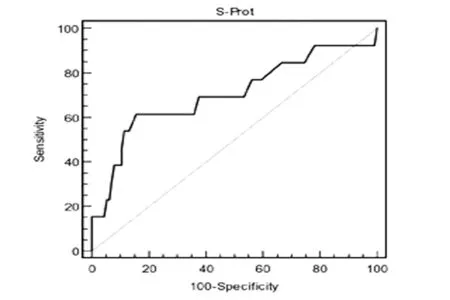

2.3ROC分析

ROC曲线绘制评估术前血清蛋白水平意义(图1),血清蛋白水平临界值为:5.5g/dL,敏感度为61.6%,特异性为84.2%。曲线下面积为0.703(P<0.05)。作为预测吻合口漏的标志。

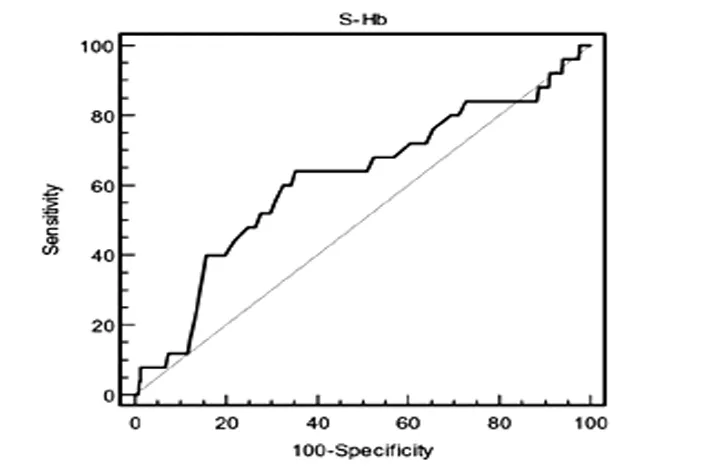

2.4ROC分析

血清血红蛋白水平临界值为:9.4g/dL,敏感度为64.0%,特异性为64.7%。曲线下面积为0.616(P<0.05)。血清血红蛋白水平AUC为0.616(0.573 -657)(P<0.05)。适当监测血清血红蛋白水平可以预测吻合口漏的发生(图2)。

图1 ROC分析血清蛋白水平

图2 ROC分析血红蛋白水平

3讨论

肠吻合术后缝线裂开占术后病人死亡的五分之一到三分之一[10]。结直肠癌术后出现吻合口漏的相关因素研究已有相关报道。这些研究大部分都集中在直肠癌切除术的吻合术。此外,没有报告表明每个独立的因素在吻合口漏发生的预测价值。

我们的研究中显示3.2%的吻合口漏发生,在文献中报道的发生率0.5%~10%范围内。漏相关死亡率文献报道范围在10%~15%和在我们的研究中占21.87%。患者的总体死亡率28.12%于其他作者发现相似。

病人的一般状况和医疗条件反映和增加手术风险,影响吻合口愈合。关于吻合口漏,多个临床和生物学协会的调查研究已经建立。性别为男性[3],ASA分级>3,白细胞增多,系统性高血压、烟草和饮酒[7],年龄、腹部手术、营养不良、代谢障碍、体重减轻、肥胖、心血管疾病,糖尿病和多次输血吻合口裂开相关。在我们的研究中,在临床和生物因素间分析,单变量分析显示两个或两个以上的基础疾病与吻合口漏显著相关。

大量的研究描述手术相关变量风险因素在漏[3]的发展。相反的,在我们的队列中治疗参数为不确定风险因素[6,9].证明了超低位直肠吻合术裂开的高风险是由于解剖结构条件,为了排除这种偏差,我们只分析吻合在肛门缘12cm以上的病人。ROC分析表明血清蛋白(<5.5g/dL)和血清血红蛋白(<9.4g/dL)低于正常值可以预测患者吻合漏发生,血清蛋白水平似乎是吻合口裂开预测和发展的最敏感和特异性指标。

低血清蛋白和血红蛋白作为预测吻合口漏不利因素的观点,原因是是明确的。低蛋白血症影响吻合口愈合是因为缺乏必需氨基酸或胶原蛋白合成,或使病人的免疫活性退化。血红蛋白保证吻合口的灌注和氧合作用,是吻合口愈合的重要因素。所有其他危险因素都可能直接或间接与这些基本阶段愈合过程相关。很少有报道致力于研究结直肠切除术后吻合口漏各种因素的预测价值。大多数的研究都集中在局部因素。据我们所知,没有研究使用ROC分析测试术前血清蛋白和血清血红蛋白水平,作为结直肠术后吻合口漏的的关键因素预测。

在单变量和多变量分析表明,低血清蛋白或低血红蛋白值吻合口漏明显相关,患者血清蛋白水平低于5.5g/dL和血清血红蛋白低于9.4g/dL为吻合口漏的高风险因素。因此,通过检测血清蛋白和血红蛋白水平可以更准确地预测和作为裂开的风险因素,术前纠正贫血和低蛋白血症能够改善吻合口愈合具有可行性。

参考文献:

[1]Matheson NA, McIntosh CA, Krukowski ZH. Continuing experience with single layer appositional anastomosis in the large bowel. Br J Surg,1985,72(Suppl):104-106

[2]张妍,崔彬彬,田素礼,等. 大肠癌临床特征分析[J].黑龙江医药科学,2010,29(3):35-37

[3]左克义,王安利.大肠癌根治术后吻合口复发30例的诊断与治疗[J]. 黑龙江医药科学,2010,27(4):81

[4]Bokey EL, Chapuis PH, Fung C, et al. Postoperative morbidity and mortality following resection of the colon and rectum for cancer[J]. Dis Colon Rectum,1995,38:480-87

[5]Kruschewski M, Rieger H, Pohlen U,et al. Risk factors for clinical anastomotic leakage and postoperative mortality in elective surgery for rectal cancer[J]. Int J Colorectal Dis,2007,22:919-927

[6]Pakkastie TE, Luukkonen PE, Jarvinen HJ. Anastomotic leakage after anterior resection of the rectum[J]. Eur J Surg,1994,160:293-297

[7]Debas HT, Thomson FB. A critical review of colectomy with anastomosis[J]. Surg Gynecol Obstet ,1972,135:747-752

[8]Moran BJ, Heald RJ. Risk factors for, and management of anastomotic leakage in rectal surgery[J]. Colorectal Dis,2001,3:1351-37

[9]Schrock TR, Deveney CW, Dunphy JE. Factor contributing to leakage of colonic anastomoses[J]. Ann Surg,1973,177:513-518

[10]Merad F, Yahchouchi E, Hay JM,et al. Prophylactic abdominal drainage after elective colonic resection and suprapromontory anastomosis: a multicenter study controlled by randomization[J]. French Association for Surgical Research Arch Surg,1998,133:309-314

作者简介:①赵斌(1978~)男,黑龙江佳木斯人,硕士,主治医师。 通讯作者:陈福军(1965~)男,黑龙江鸡西人,学士,教授,硕士研究生导师。E-mail: 20330214@qq.com。

中图分类号:R735.3+7

文献标识码:B

文章编号:1008-0104(2016)04-0162-02

(收稿日期:2016-01-20)