族群认同视域下的桑植白族“游神”仪式音乐研究

—— 以麦地坪白族乡“十月十五游神”为例

周佳欢 ( 南京艺术学院 音乐学院,江苏 南京 210013)

族群认同视域下的桑植白族“游神”仪式音乐研究

—— 以麦地坪白族乡“十月十五游神”为例

周佳欢 ( 南京艺术学院 音乐学院,江苏 南京 210013)

[摘 要]地处湖南桑植地区的白族人作为白族族系的一支特殊群体,其“游神”仪式表现出对大理族源文化的吸收和与当地区域文化融合的双重特点,前者归因于桑植白族对大理白族的族源认同;后者因历史原因以致桑植白族自觉或不自觉地对桑植地区其他族群文化的吸收借鉴。此外,从政府主导的角度看,自白族乡成立后,当地政府更加强烈地表示了族群身份认同的愿望,而“游神”仪式及其音乐便成为了建构族群身份的重要手段。

[关键词]游神;桑植白族;族群认同

“游神”可理解为抬着本主神像周游村落,它是桑植白族的一项重要祭祀活动,主要表达不忘先祖跋涉远行、艰苦创业的功德,望先祖保佑子孙兴旺,借此表示思念故土之情。桑植白族群体祖居云南大理,“公元1258年蒙古军在洱海地区征募以白族为主体的“寸白军”进攻南宋,次年兵至鄂州。1261年该军遣返,官兵流散长江流域,部分在湖南西北部落籍,此后即延续发展为今日湖南桑植一带白族。”[1]5桑植县位于湖南西北部,地处云贵高原东南侧,川鄂丘陵高地南部,是土家族、苗族、白族、回族、汉族、等多民族聚居区。直到“1984年,湖南省人民政府发文,认定桑植民家人为白族,恢复了白族身份。”[2]同时成立了芙蓉桥、马合口、麦地坪、走马坪等七个白族乡,大约十万余人。

大理作为桑植白族的源头,其“本主会”与桑植“游神”一脉相承。“……用轿子接本主,打着大伞、旌旗、敲锣打鼓、明放鞭炮,抬着本主游遍村中的大道小巷,又送回原位,或传给其他村……本主节期间,各村根据各自的条件,举行耍龙灯、耍狮、跳霸王鞭、唱戏、弹奏洞经音乐等活动。”[3]此番描述与桑植“游神”大致相同。

如今桑植白族民间音乐形态虽有着大理白族元素的借鉴,但又与大理白族不完全相同,在长时间与桑植地区异己族群交际中,自觉或不自觉吸纳其音乐形式,经加工将两者纳入为自己独有的音乐样态,“游神”仪式恰好是桑植民俗音乐形态的有效载体。本文试图从族群认同的视角阐释“游神”仪式音乐景观,看当地人是如何通过仪式音乐构建自我身份。

一、麦地坪十月十五“游神”仪式

“游神”是桑植白族本主信仰的具体表现,各姓各地有不同的本主庙,麦地坪则是农历十月十五日游祖先大、二、三公和潘大公。麦地坪白族乡位于桑植县东部,共五千多人,其中95%为白族人。三大迁始祖之一的钟千一①注:麦地坪迁始祖钟千一考证来源于《钟氏族谱》。最后定居麦地坪大屋洛,在此形成以钟姓为主的聚居村落。

本主崇拜是白族民间信仰,麦地坪白族乡共有四座本主神像。关于这四座本主神像,流传较广的说法是:“桑植民家人普遍信奉大、二、三,他们是民家先祖谷均万、王鹏凯、钟千一三人,因裔孙念其功德,立为本主神。麦地坪原名潘家廊,是潘弘基业,惜无子嗣,全部赠钟姓所有。传说他治愈了一场瘟疫,众人决定立潘公为本主,供奉在本主庙大、二、三公旁,长年享受香火”[4]。每年农历十月十五便是麦地坪钟姓后裔请本主出游之日,俗称“十月十五游神”。

(一)个案实录概况

时间:2013年11月17日(农历十月十五)

天气:晴

过程概况:

清晨,在钟氏祠堂内有陆陆续续拜神的人,以年长者居多,以求庇佑。

1、请神

三元老师身着五佛冠上香、烧纸钱后吹海螺,他这一系列行为标志着“请神”正式开始,祠堂管理者在一旁击奏大鼓,鼓声渐强渐弱,抑扬顿挫地配合三元老师的每一个环节。龙灯队进入祠堂后,分别顺时针、逆时针绕祠堂一周,象征性的向神像点点龙头,围鼓队在祠堂内奏着常用的【一二三】、【背头】、【八哥洗澡】、【反罗汉】、【灯罗汉】等曲牌。三元老师吟诵【请神词】(又称【拜祖词】)之后把神像从神龛上抬下来放入座轿中,准备游神。

2、游神

鞭炮声迎接从祠堂抬出来的神像,祠堂外已排好了游神队伍:大锣开路,举万民伞、旗子、回避等牌子随后,四座神像身后接着杖鼓舞队(身着白族服饰)、龙灯队、围鼓班,两把唢呐跟随旁边,曲调有【迎风曲】、【上四河】、【一字调】、【公车调】、【瞎子过河】等,一路吹打乐响彻整个山谷。队伍浩浩荡荡到达乡政府,四座神像并排摆放面对乡政府大门。龙灯队在神像前圈出一个中心舞台,开始舞龙灯,此时围鼓伴奏曲为【龙灯调】。舞龙结束后接杖鼓舞表演。

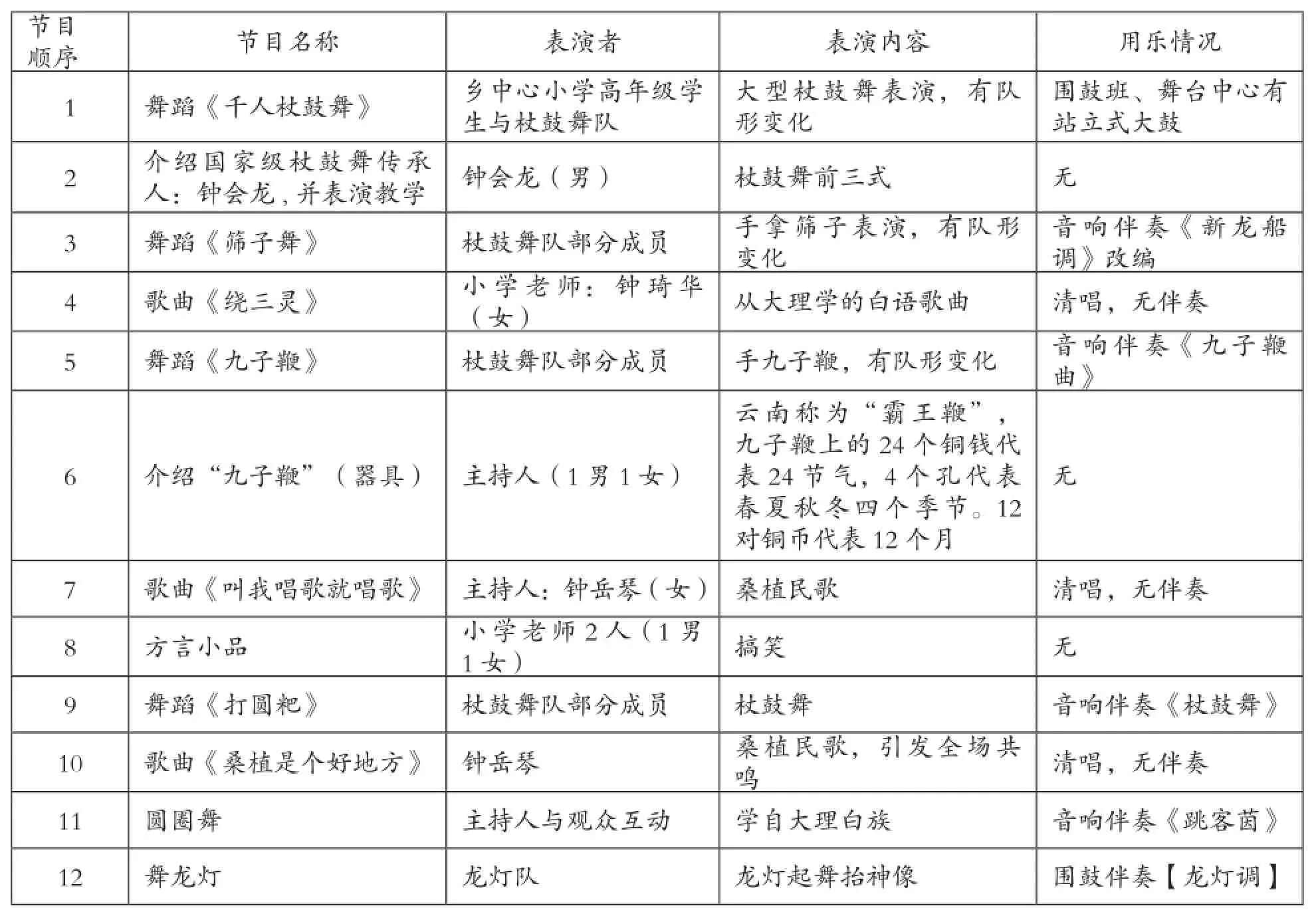

游神队伍伴随鞭炮、锣鼓、唢呐声来到中心小学,以操场为舞台,开始了历时一个多小时的节目表演,神像似乎与百姓一样挤在操场边观看,神像周围布满了群众,与神龛上的神像比起来,此时的神像丝毫没有距离感。下面的表格罗列出所有演出节目,表演结束后继续游神,同样以鞭炮声送行。

表1.麦地坪“游神”主会场节目顺序表

从乡中心小学离开,到达钟公千一大院,最后回到麦地坪主干道上,迎接神像和游神队伍的是杖鼓舞表演。他们早已排好了队形,围观的群众把主干道堵得水泄不通。一阵鞭炮声后表演者便直接跳起了杖鼓舞,围鼓队也由此改奏【杖鼓舞】,路边上摆放了一些祭拜神像的器具,紧靠神像,先后有百姓上香祭拜。整个游神队伍沿着主干道上走走停停,舞龙、跳杖鼓等表演形式象征着取悦本主,期盼本主保佑“每家每户”。队伍直到行进至村落的边境,才返程回祠堂。

3、安神

回到祠堂把神像从轿子内请到神龛上,三元老师烧纸钱、上香、作揖的同时,龙灯队在祠堂内绕圈一周并向神像点点龙头,围鼓停,最后三元老师为神像念【安神词】以安放神位,游神结束。

(二)仪式行为者

“音乐,作为一种人文现象,创造它的是人,享有它的也是人。音乐的意义、价值皆取决于人。因此,音乐的研究,总离不开人的因素。”[5]研究仪式音乐也该如此,无论从哪个角度解释“游神”中的族群认同皆是以“人”为主体,是当地人建构起自己的行为模式与表达体系并遵循它。因此,我们通过对仪式音乐行为者的分析来窥视仪式音乐的族群认同表现。

游神仪式中为取悦本主而“献艺”的娱神部分,是民间艺人展示自我的最佳平台。有跳杖鼓舞者、舞龙者、围鼓手、唢呐手、歌手等。其中杖鼓舞带头人钟必武是致力于舞蹈教学的杖鼓舞传承人,他坚持每天傍晚在专门的烟厂空地义务教跳杖鼓舞、摆手舞、九子鞭、广场舞等,丰富村民生活,活态传承国家级非物质文化遗产杖鼓舞,通过挖掘整理他祖父留下来的书籍,恢复了“苏秦背剑”、“童子拜观音”、“划龙船”等动作,但他表示仍有“板凳龙”、“穿龙虾”等动作现在已“玩不来”。与他交谈中,他反复强调麦地坪的杖鼓舞是“最原始最正宗的”,他认为如今其他地方的杖鼓舞都被表演化,没有费力的马步、丁字步等舞蹈动作,不是古老的“杖鼓舞”。出于对原始舞蹈的认同,他坚持传承自身所习得的传统杖鼓舞,以区分其他村落的杖鼓舞。

另外,桑植县唯一一位国家级杖鼓舞传承人钟会龙,已八十三高寿。据他说,小时候游神到别人家时,不会跳“杖鼓舞”的就没有饭吃,杖鼓舞跳得好的人在村落里的地位也较高一些。可见杖鼓舞在游神中的地位,这是麦地坪特有的对杖鼓舞的情感,现今也被称为“杖鼓舞之乡”①从县城进麦地坪乡地区的入口处打出“杖鼓舞之乡”文字的标牌。。1984年成立白族乡时,就钟会龙一人会完整的7套杖鼓舞动作,他是现今唯一一位国家级传承人,新中国成立之初,在县文化馆的邀请下,请他教跳杖鼓舞一个月,现在不少杖鼓舞的省级、市级传承人都算是他的徒弟。从某种程度上可以说,是他一人“救活”了一种舞蹈。

钟琦华是当地年轻艺人,同时也担任麦地坪中心小学音乐老师,爱好民歌,从小随父学唱歌。她的父亲向益耕是今杖鼓舞领头旋律《白族儿女跳起来》的词曲作者,她曾随桑植白族学会赴大理学习白语,并学会几首白语歌曲,如《绕三灵》、《敬酒歌》、《亲亲杲杲》、《心肝票》等,其中《绕三灵》表演于此次游神中。

钟为银是麦地坪邻乡的走马坪人,在游神中扮演龙灯队“龙头”的关键角色。他儿子负责龙尾角色,舞龙灯技术难度最大的就属“龙头”、“龙尾”,一头一尾决定“龙”的走向及龙身摆动的连贯性。同时,他也是杖鼓舞传承人,此次围鼓伴奏【龙灯调】也是在他的指导下演奏。

像麦地坪此次小型的游神仪式,其“娱神”音乐形式完全由当地民间艺人的艺术取向所决定,或受官方影响,无形中将其他音乐类型带入“娱神”中,如受过白语训练的钟琦华在政府未干预的情况下自觉演唱白语歌。说明仪式中的行为者,特别是民间艺人,对“游神”中“娱神”音乐形态的影响是不言而喻的。

二、“游神”仪式音乐中的族群认同

“游神”仪式音乐不仅仅单指仪式中具体的音乐本体形态,而是把它视作一种音乐事象,置入仪式环境中,泛指操作仪式音乐形态的仪式音乐行为者、影响仪式音乐形态的仪式信仰观念以及具体的仪式音乐形态。本文所指仪式音乐中的族群认同主要从具体的仪式音乐形态方面解读,而麦地坪“游神”仪式中的族群认同主要包括两方面:一是桑植白族对大理白族的族群认同,也可认为是族源认同。二是桑植白族对桑植地区其他异己族群的认同,即是族际接触中的文化认同。

(一)仪式音乐景观

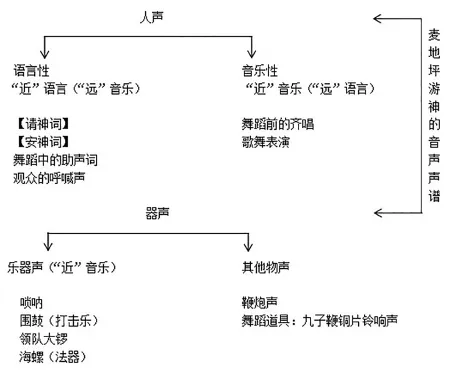

依据曹本冶教授对仪式音乐研究的“音声”概念,把仪式中的“音声”分为“人声”与“器声”两大类。“研究者可以用一个以语言性~音乐性为假设性两级的‘音声声谱’来概括这一系列的‘音声’”。[6]28在麦地坪“游神”仪式中,因仪式性质致使其仪式音乐也具有民俗性与宗教性结合的特点。就此,我们从仪式中的“音声环境”这一角度来看待“游神”仪式音乐。“用‘近~远’两级变量的思维方法,把仪式的‘音声环境’沿着‘语言性’和‘音乐性’为两级之音声境域内的各种‘近音乐’(或‘远语言’)和‘远音乐’(或‘近语言’)的声音,都纳入到研究范围。”[6]35

从个案实录概况的叙述,可见麦地坪“游神”仪式自始至终受着“音声境域”的覆盖,仪式中由人声所组成的音声,包括三元老师所念诵的【拜祖词】、【安神词】和中心小学舞台表演的民歌与歌舞演唱;由器声组成的音声可再分为“器乐声”和“其他物声”。前者包括围鼓伴奏、唢呐和仪式中运用的法器海螺,后者则是鞭炮声和舞蹈表演时舞者所用的器具(如九子鞭)所发出的音声。由此,麦地坪“游神”仪式的总体音声声谱可以整理如下:

图1. 麦地坪白族乡“游神”仪式的“音声声谱”

(二)仪式音乐中的族源认同

“族源认同是族群民族自我认同的重要指标,这种认同或许是一种地域认同,或许是对其先祖追奠的寻根意识及后辈子孙赓续繁衍的寄托。”[7]如今生活在桑植地区白族乡的人们都能随口道来自己族群的来源。除了政府的宣传,还有各种认定证据做支撑,如历史文献、游神中的【拜祖词】、考古文物的石刻等都使族源一致指向大理。

在我的田野工作中,采访了多位当地80岁以上的老人,他们都说过去把自己称作“民家人”以区别其他族群,1984年成立白族乡以后才改称白族。一个迁徙族群历经几百年仍保留了部分初始的语言和文化,从某种角度看,足以彰显这个民族的“我文化”寻根意识以及族群归属感。但在与当地族群的世代相处中,必然造成文化的碰撞与融合。这正是桑植白族的族群特性,而族群的归属感使得桑植白族在文化碰撞和融合中没有完全丢失自我。

仪式音乐是仪式的一部分,国内外学者普遍认为仪式是特定社会的某种象征体系,它是文化建构起来的象征系统和交流模式,有着自己约定俗成的表达体系和序列化的行为模式,仪式中的音乐是这种象征系统的外显形式,仪式中表达族群认同的音乐符号无处不在。

1、【拜祖词】

游神前要在祠堂进行请神仪式,三元老师上香、进贡后手持法器通神,并念唱【拜祖词】表达对本主的尊敬,以及告知今日请本主出游,望关照后世族人。它是构建族群认同最重要的体现。我所观看到的请神仪式中,三元老师用不大的声音念诵的一段【拜祖词】,被嘈杂围鼓声所淹没,完全听不到他口中的念词。事后我才问及他所念诵的内容:

山有昆仑水有源,花有清香月有影。竹子有笋树有根,莲蓬打从藕上生。一拜祖先来路远,二拜祖先劳百端,三拜祖先创业苦,四拜祖先荣耀显。家住云南喜洲睑,苍山脚下有家园;忠勇仪士人皆晓,洱海逸民万代传。弟子今来无别事,专请三神去游玩。体察子民情与景,保佑子民享太平。

其内容提到祖先是从苍山洱海迁徙而来,在当地辛苦创业才有今天后裔的安居之地。【拜祖词】表达了感恩先祖之情,同时也是族人来源的有利证据。在请神中,【拜祖词】起到连接“人”与“神”之间交流的作用,词是唱给神听,也是唱给人听。人们把【拜祖词】的内容作为请神出游成功的主要媒介,获得内心安慰的倾向,强化族群心理,获取身份标识。

2、九子鞭曲

九子鞭是当地一种舞蹈形式,也是其舞蹈所使用的道具。一般为竹制,约长一米,两端开方形凹槽,各嵌装12枚铜钱。演奏者持鞭边击边舞,右手握其中部,随舞曲节奏拍击肩、臂、腰、手、腿、脚各部位,与大理“霸王鞭”高度相似。杨琼的《滇中锁记》中记载:“霸王鞭者,以竹竿五尺长等身节凿孔,三寸置筍,钳以二三铜钱,其孔参错相间,拍之则钱动摇作款宣声。手握杆之中,而拍其上下截,拍手承以臂,拍脚承以腿,拍头承以颈,拍腰承以股。俯仰曲伸,辗转反侧,无不中节亦绝技也。”[1]185-186民族音乐学家伍国栋教授在《白族音乐志》中也明确表示,“霸王鞭”亦称“九子鞭”。在舞蹈伴奏上旋律走向十分接近,因此,我们有理由相信,桑植白族的“九子鞭”来源于大理白族的“霸王鞭”。当今桑植白族的“九子鞭”舞已流传至桑植周边地区①注:此信息得知与张家界市文化馆张贴的全市文艺项目分布图。,足以体现出当地音乐文化的交流,以及白族音乐舞蹈的影响力。

谱例 1.九子鞭曲②由钟必武提供,根据麦地坪杖鼓舞队所用录音记谱。

当地人所用九子鞭伴奏音乐来源于大理白族流行的传统音乐【耍龙调】,常被用于大理霸王鞭伴奏。以下摘取《白族音乐志》中的【耍龙调】记谱作为比较,发现其旋律骨干基本相似。该“曲调训练进行大起大落,气势磅礴,结构简练。今广泛使用于各种喜庆集会,是白族唢呐曲目中最常见和最普及的曲目之一。词曲在广大群众中有‘大理白族代表性曲调’之说法”[1]108

此曲在桑植的使用得益于1984年成立白族乡后,县文化局举办的全县舞蹈比赛,白族乡成立后掀起一股学习大理白族的热潮,同时这也是桑植白族人对大理白族族源认同的音乐构建。通过对九子鞭舞曲与《耍龙调》的音乐本体比较可见,大理霸王鞭曲(耍龙调)的旋律跳跃幅度比九子鞭曲大,为a羽五声调式,旋律后半段出现一次变宫旋律音。乐曲速度较快,节奏型也更为丰富,加入不少装饰音和跳音使得旋律色彩鲜明。舞蹈中九子鞭拍打身体所发出的铜钱声配合跳跃的旋律使舞蹈更为活泼有趣。

谱例 2.耍龙调

(三)仪式音乐中的族际接触

1、围鼓

围鼓是当地民间打击乐形式,常用于婚丧嫁娶、祭祀庆典活动中。它与土家族“打溜子”有着密切联系。围鼓一般由鼓、大锣、小锣、大钹(一钹)、二钹组成,因演奏时,变换何种曲牌由鼓手指挥,其他乐器围绕鼓进行,所以称之为围鼓。“打溜子”则多有三人溜子、四人溜子、五人溜子不等,拨是其最为重要的乐器,两者均属于撞声乐器组合,有部分共同的曲牌,如【八哥洗澡】等。据会首钟高仁说,由于麦地坪乡人口较少,不少会打围鼓的人都已经外出打工。这也是当前中国传统音乐文化所面临的问题之一,即乡村人口的迁移所导致传统音乐传承的危机。此次麦地坪“游神”中围鼓队只凑齐四个人,分别演奏鼓、大锣、一钹、二钹,缺少小锣,当地人俗称“勾锣”。此次“游神”中所演奏的曲牌很有限。只是在【一二三】、【背头】、【八哥洗澡】、【反罗汉】、【灯罗汉】五个曲牌间反复,这也是平常婚丧嫁娶仪式中常用的几个曲牌。

而围鼓的使用分布在湘西各个村落,是此地区农村生活中的重要音乐手段。“围鼓最初形成于土家族先民长年狩猎、伐木、垦植等劳动中……以其灵活巧妙的鼓点,两夹钹穿插拗打,大锣应节转换,勾锣巧妙点缀,疏密张弛的‘钹花’,以及穿插点缀的勾锣音,抑扬顿挫的土锣韵组合成独具一格的交响……曲牌主要有《八哥洗澡》、《牛擦痒》、《河鹰展翅》、《凤闹大》、《鱼戏水》、《月儿圆》等”①信息来源于:张家界旅程网对“围鼓”的解释。。从曲牌及表演形式来看,土家族的围鼓与桑植白族围鼓有大部分相似之处,可看出当地多民族文化之间的交流与融合。

2、民歌

“游神”仪式承载着该地区丰富的音乐形态。如杖鼓舞、九子鞭、霸王鞭、围鼓、唢呐、民歌、广场舞、流行歌曲等等。虽然民歌在“游神”中并没有体现出特别的地位,但桑植民歌却蜚声海内外。这一地区也被誉为“民歌的海洋”,其中有一部分桑植民歌来源于桑植白族地区。“1956年以来,政府文化工作者致力于收集整理桑植各地区民间音乐工作,共采集桑植民歌、花灯戏、傩愿戏、吹打乐等曲牌1100首,其中收入《桑植民歌》一书255首,收入《中国民间歌曲集成·湖南卷》和《中国戏曲音乐集成·湖南卷》共89首。”[8]2003年由陈金钟主编的《桑植白族民歌选》出版,2006年桑植民歌列入我国第一批国家级非物质文化遗产保护名录。麦地坪白族乡老人向彩香是在七八十年代被政府邀请采录民间歌曲的歌手,据她回忆,当时一起去录音的一批歌手大约十几个,每个人都对着录音机唱歌。以下是我和她于2014年11月26日在她家的访谈:

“您当年唱了哪些歌呢?”

“唱了好多歌,很多都记不得了。”

“没关系,就说您记得的。”

老人笑笑,看上去有些不好意思。没过多久,她竟唱了起来。这很是让我意外,但我没打断她,瞬间理解了她之前的那份害羞。之后我问起她唱的是什么,她回答:

“就是讲的 ‘郎上高山打一望,姐在家里洗衣裳。眼睛盯在山上看,棒棒打在岩石上。我的姐,你棒棒锤在岩石上,不如锤在我心上。’”如此看来是首情歌,更别说我跟她聊天时的中间人男性村书记也在场了,怪不得有些不好意思的神情。

“这歌有名字吗?”

“就是 ‘郎上高山打一望’。”

后来查资料才发现,这首歌现今仍很流行,网上随意就能查到各种演唱版本。只不过更名为《棒棒锤在岩石上》。

类似这样的歌曲虽不在游神中出现,但存在于人们以往的劳动生活中,向彩香老人说她学唱山歌就是在采茶时听别人唱自己跟着模仿,没有专门拜师学艺,民歌的魅力大概就在于此。如今的桑植民歌到底有多少是属于桑植白族地区的,这个问题的答案似乎非常模糊。因为在长时间的族际来往中,歌曲流动性大、传播性广,形成一个地方性民歌共同体。而这些民歌中不少带有大理白族的影子,有学者对两地间民歌做过对比,发现桑植白族情歌《去哒去哒又转来》与大理白族情歌《花门锁不开》无论是歌词形式、内涵还是音乐特征都大同小异[9]。虽然笔者在两地民歌比较方面没有做深入的研究,但现有材料表明桑植民歌中一定有某些素材是来源于大理白族。虽然桑植白族人“风俗习惯已与土家族、汉族无甚区别,但还依稀可以从民歌歌词结构形式和某些民间音乐里听到白族的少许特点来。”[10]因此对于桑植与大理间的文化架构,民歌起到类似桥梁连接的作用。

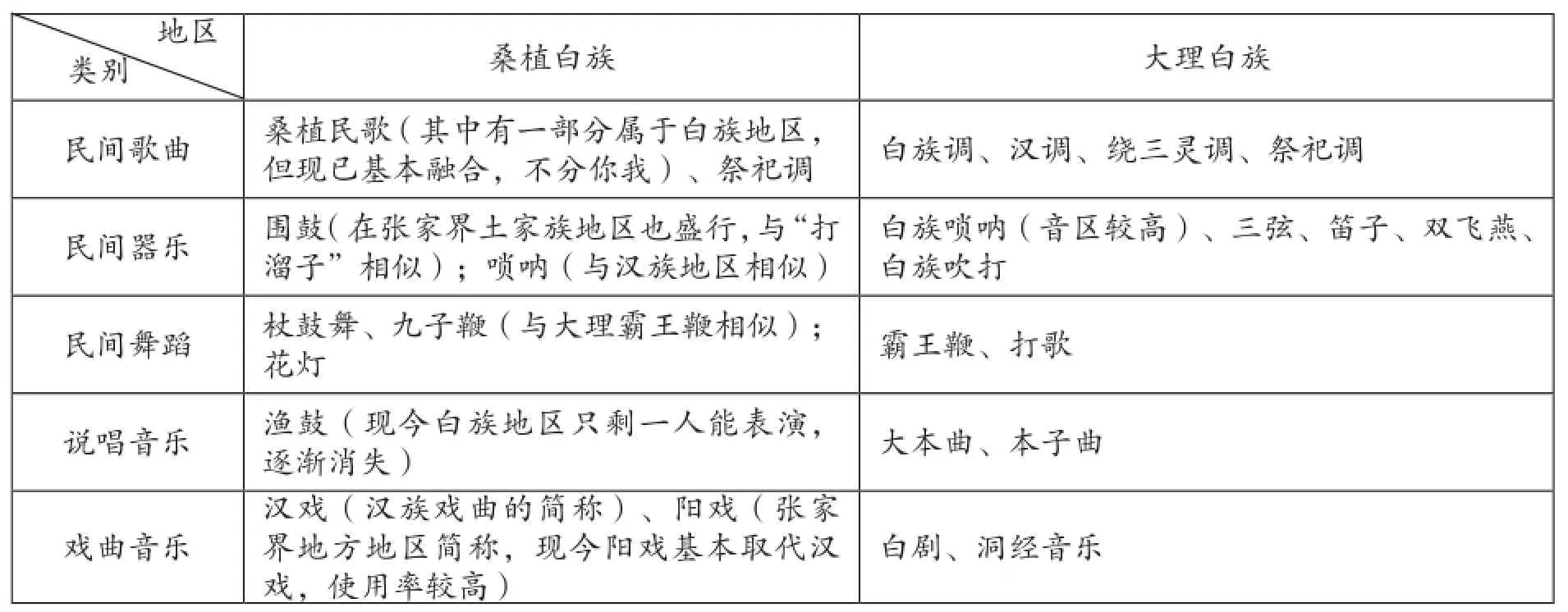

三、“游神”仪式音乐中的身份建构

如果把“桑植白族”与“大理白族”比作“子”与“母”的关系,桑植白族就像在异乡漂泊的游子,并在异地扎根生存,但他始终没有忘记自己的出处,并以自己的方式怀念母亲。所以在他身上体现出既有本根的家乡气质又有在外与人接触改变了的生活习性。在音乐方面,笔者把现今所看到的“子”、“母”差异用表格罗列出来,以方便直观了解当下桑植白族与大理白族的音乐形态差异。

表2. 桑植白族与大理白族的音乐形态对比

桑植白族对大理的白族的认同根本体现在自我身份的认同。“五十年代国家实行民族识别政策时就已有少数同志在会议中提出自己是‘民家人’,要求党委和政府进行调查。但未引起重视,把问题搁置下来。后来,中共桑植县委和县人民政府在调查处理土家族民族成分遗留问题时,桑植县民家人广大群众,向调查组,向乡、镇、县各级领导反映,要求调查民家人的民族成分遗留问题。民家人反映说,桑植县有四家,就是客家(指汉族)、土家、苗家、民家,四家界限清楚分明。据桑植县征集党史办公室谷忠诚同志说:我们办公室每天至少有一封信或一个来访者,询问民家人族别的落实情况。”[11]这些足以说明,当时桑植的确存在一批热衷恢复自我身份的社会精英。原因也许是多样的,但族群的归属感应是此行为背后的心理因素之一。

族群身份确认一定离不开来自民间自身与国家官方两方面的因素,当代社会里民间社会与国家的关系是一个双向内需和双向互动过程。桑植白族作为近晚期才恢复民族身份的群体,他们是怎样在当下构建自己的身份?如何得到全社会的普遍认可?这得益于民间力量与官方力量的结合。

(一)民间力量

“游神”本身就是建立在民间力量之上的身份建构系统。目前为止,“游神”仅存在桑植地区白族村寨,周边其他地区并未出现。其原因一方面源于大理本主信仰的延续,一方面是初落桑植时为了抵抗当地土著的排挤,而组织大型聚集性活动。随着白族乡的正式成立,当地人对桑植白族的概念逐渐清晰,对自身身份的表达也更为重视。在重大活动,如游神、庙会、节日、比赛等活动上穿着白族特有的民族服饰,且每年各个白族乡积极参加全县杖鼓舞比赛;九子鞭伴奏借鉴大理霸王鞭伴奏音乐;大理圆圈舞的流行;音乐素材的借用与创作等等,这些都是民间表达对自身回归白族身份的体现。

(二)官方力量

关于桑植白族身份的建构与表达官方比民间来得更直接,我在芙蓉桥乡住王兆凡伯伯家时,常与他聊天。有次谈及白族身份恢复的事情时我问他:“当时老百姓对白族身份有什么感觉吗?”“老百姓没什么,好像一夜之间你就是白族了,哦,我是白族。”这话让我觉得既好笑又觉意味颇深。对过着平凡日子的百姓来说,是白族还是其他族别并没有什么差别。但不可否认的是今天所有桑植白族人都已被灌输了自己祖先来源于大理的思想。毫无疑问,功归于官方引导,因为没有哪个老百姓会常研究石头上的文字,或是专注地听三元老师做功果时说些什么,尽管这一类的证据还很多。各级政府力量的支持使得桑植地区这十万白族人口群体得到全县重视,从部分单一的自我民族身份认同走向全社会来承认此群体被赋予的白族称谓。

“游神”作为仪式,成为民间力量与官方力量的表现载体。“国家通过参与民族民间事务促成国家意志与民族民间文化之间的互动与融合,在尊重对方、平等对话、顺应其文化模式和文化逻辑的前提下形塑各民族或各群体的文化行为和文化心理,引导其对国家意志的接纳和国家的认同。”[12]因此,桑植白族得到国家力量的帮助得以架构崭新的身份。反之,国家同样得到此少数民族族群的认同,促进了民间与官方的和谐发展。此外,桑植白族学习大理白族的音乐、语言、节庆、建筑风格等民俗特点已理所当然成为他们由民间至官方的普遍价值观,身份建构行为则由此观念延伸得来。

结 语

在桑植地区麦地坪白族乡“游神”仪式中,无论是“请神”还是“娱神”都充分表现出对大理白族族源文化的认同,即是一种族群的寻根性以及族群归属的认同感驱使着桑植白族对“母”文化的吸收,而仪式中的音乐对此则起到表现文化认同和强化认同心理的作用。在白族乡成立后的新阶段,桑植白族与大理白族的密切来往促使“游神”中直接运用许多大理白族的音乐舞蹈素材,丰富了桑植白族当地的民间音乐文化。另一方面,桑植白族在长时间与当地其他族群接触过程中,已经自然而然地吸收本地域的音乐、语言等,经过文化融合有了自身多元化的音乐文化特点。在桑植地区,“游神”仪式本身就起到区别其他族群的作用,它是当地多民族聚居区的一种身份象征。白族乡成立后,再通过借鉴吸收大理白族各种音乐舞蹈元素建构仪式中的“新”白族身份,展现出桑植白族音乐文化中的族群认同。从“游神”仪式音乐特征中可以管窥桑植白族社会文化特点,即从族源文化与本地文化的双重吸收与接纳中体现出桑植白族族群的包容性及多元性的文化特点。

参考文献:

[1]伍国栋.白族音乐志[M].北京:文化艺术出版社,1992.

[2]谷俊德.桑植白族风情[M].北京:民族出版社,2011:1.

[3]杨镇圭.白族文化史[M].昆明:云南民族出版社,2002:89-90.

[4]谷利民.桑植白族博览[M].北京:民族出版社,2011: 74.

[5]郭乃安.音乐学,请把目光投向人[M].济南:山东文艺出版社,1998: 1.

[6]曹本冶.思想~行为:仪式中音声的研究[M].上海:上海音乐学院出版社,2008.

[7]徐杰舜,徐桂兰,等.贺州族群族源认同论(下)[J]. 广西右江民族师专学报,2002(2):5.

[8]陈金钟,王子荣主编.桑植白族民歌选[M].昆明:云南美术出版社,2003:1.

[9]舒达.桑植白族情歌的美学内涵[J].云南艺术学院学报,2011(2):70.

[10]薛亮编.民族民间音乐工作指南[M].北京:中国文联出版公司,1994:31.

[11]吴万源.湖南确认桑植“民家人”为白族的史略[C]//张家界市桑植县白族学会,张家界市白族学会,大理白族自治州白族学会.白族文化学术讨论会论文集,昆明:云南民族出版社,2013:15-18 .

[12]陆群.白族“游神”仪式活动中的国家符号[C]//张家界市桑植县白族学会,张家界市白族学会,大理白族自治州白族学会.白族文化学术讨论会论文集.昆明:云南民族出版社,2013:255.

(责任编辑:李小戈)

[中图分类号]J601;J603

[文献标识码]A

[文章编号]1008-9667(2016)01-0143-08

收稿日期:2015-10-23

作者简介:周佳欢(1991— ),湖南株洲人。南京艺术学院2012级硕士研究生,研究方向:民族音乐学。