“物是人非”

—— 学术实践中感受着的民族音乐学①

刘 红(上海音乐学院 音乐学系,上海 200031)

“物是人非”

—— 学术实践中感受着的民族音乐学①

刘 红(上海音乐学院 音乐学系,上海 200031)

[摘 要]文章以作者攻读硕士、博士学位经历从“民族音乐理论”到“民族音乐学”两个学科的学术训练之求学过程,以及对相同相关事物、现象(“物是”)于不同学术训练之前后所产生的认知理念之不同(“人非”)的描述为例,意欲用“一个人”生动、鲜活的事例,而观察民族音乐学在中国具体实践之点滴。

[关键词]民族音乐理论;民族音乐学;学术实践;概念;方法

①民族音乐学(ethnomusicology)在学界有诸如音乐人类学、音乐民族学等多种译法及其不同译法的相关学科、理论、概念等解释。依据个人习惯,本文一律将ethnomusicology以“民族音乐学”作称。

“民族音乐理论”与“民族音乐学”一直以理论基础、指导思想、研究方法等复杂的观念和关系存在于我的求学过程及学术实践之中。我没有参与,也没有太在意“民族音乐理论”与“民族音乐学”在称谓、名实以及两者的特性与关联等诸多方面问题的讨论。原因在于,狭隘地于自我关系和角度来看,事实上,从民族音乐理论到民族音乐学,我是经历了一个自然而非自然,不自然而非不自然,再到自然而然的转换过程。我相信,与我有类似经历、经验的学者或学生不在多数。大多数不需要再就民族音乐理论与民族音乐学异同关系作理解辨识,直接进入民族音乐学或者民族音乐理论(现今更多以“中国传统音乐理论”相称)学习与实践的学者们,在具体研究中经常困扰的一个问题是,如何认知民族音乐学与民族音乐理论这两个相互独立却又相互联系着的学科方法和理论?即便在掌握和学习相关方法理论之后,又困惑于如何恰到好处地、自然而然地将或独立或关联的理论和方法运用到实际的研究中去。

本文以我个人的感知经验为基本,就学习、研究过程中遭遇的相关问题和现象作描述如后。

一、课堂感悟:从“民族音乐理论”到“民族音乐学”

学习经历、困惑与顿悟:

硕士到博士:“民族音乐理论”到“民族音乐学”;默契认知与暮然顿悟;两个学科共识、交错。

“民族音乐理论”到“民族音乐学”:“学”到了怎样的研究“民族音乐”的理论?“音乐”的耳朵与“文化”的眼光:如何可以“眼明耳聪”?

1988年,我如愿考上武汉音乐学院“民族音乐理论”研究方向在职硕士研究生。三年在读期间,在未改变民族音乐理论方向的前提下,有过几次专业和选题的变化和调整。入读之初,我师从杨匡民教授学习民歌专业,后来因为学校需要民族器乐理论方面的教师,1990年,学校委派我到上海音乐学院跟随李民雄教授学习了这一专业的相关课程。之后,研究生尚未毕业,我就开始担任武汉音乐学院“民族器乐概论”课程的教学工作。硕士学位论文选题时,由于我当时正担任武汉音乐学院主力承担的《中国民族民间器乐曲集成·湖北卷》的部分编辑工作,并参与过武当山道教音乐部分整理、研究工作,于是,便选择以武当山道教音乐研究为题完成学位论文并获得了学位。

尽管在专业课程以及研究方向上有过如此调整和变化,但作为民族音乐理论的基本训练,仍然遵循着这一学科最基本的规范和要求而进行相关的学习与研究。以当时的教学环境和教学要求而言,进行民族音乐理论专业的学习和研究,一般来说,比较注重对研究对象在历史源流、沿革、音乐形态、音乐功用特征、审美价值等等方面作描述、理解和分析。这一学术要求和研究范式几乎作用于民族音乐领域所覆盖的民歌、民族器乐、说唱音乐、戏曲音乐等各个方面。因此,在我看来,民族音乐理论研究方向,不管选择怎样的课题和方向进行具体研究,大略都是顺着这样的学术要求和范式而进行的。

在我硕士研究生学习期间,西方民族音乐学刚刚引入中国大陆不久,开始在学术界形成相当量的影响力。因此,在我所在学校并未开设这一课程的情况下,通过专业书刊杂志,聆听讲座,参加学术研讨会,以及从其他途径获取教材、讲义等相关文献资料,自学了一些民族音乐学于常识层面的理论和相关技术方法。真正进入到民族音乐学的系统学习和训练,是我1993年入读香港中文大学民族音乐学专业,进入博士课程学习之时。

虽然攻读的是民族音乐学专业博士学位,但坦率地讲,由于我当时的研究兴趣仍然集中在中国传统音乐尤其是道教音乐方面,因此,正式进入课程学习之前,并未太多考虑由民族音乐理论的学习和训练转换到民族音乐学的学习和训练会遭遇到怎样的冲击和变化,所以,并未对学习这一专业可能面对的问题和困难引起高度的重视和充分的准备。之所以如此,原因有两个,第一,自认为学习和了解过一些民族音乐学的基本知识以及相关技术方法和理论,而且是通过了专业考试获取入学资格的博士生,觉得还有点“底子”;第二,凭借着在民族民间音乐领域有过较长时间的学术、艺术实践经历,并从事过相关学术理论研究,在理论结合实际、活学活用的经验上有些基础和条件。于是,对民族音乐学这门课程有一种一知半解而带来的所谓“自信”。

没想到,入学后第一堂“民族音乐学Ⅰ”(概念与方法concept and method)课,就给自己当头一棒,如梦初醒。我清楚地记得,第一节课结束后,老师布置的一星期课后作业就有五大本原著及好几篇文章要阅读。而且,每个星期必须要有或书面报告(written report)或口头报告(oral report)提交。因此,铺天盖地的文字、著作给自己在学习上造成相当大的压力,学习之痛苦的强烈感受前所未有。好在经过一段时间的适应、习惯之后,精神压力得到了某种程度的缓解。随着课程的加深、扩大,隐隐约约地感觉到,一方面,在原本对民族音乐学相关理论与方法一知半解的基础上,经过实际接触西方人对他们建立、发展起来的这个学科所进行的学科历史及状态的概括、归纳、总结的了解之后,认知水平上取得了明显的进步与提高。另一方面,一个问题仍然困扰着我,那就是,从自我觉悟和认知经验的角度来看,没有觉得民族音乐学的方法和理论,与过往自己习惯了的民族音乐理论在方法和具体实践上有太大的本质上的区别和变化,认为之前民族音乐理论倡导或实践的诸如对历史的追究,对社会的关切,对功用特征和审美价值的评价等等,与民族音乐学所倡导的理论和方法有异曲同工之妙,这也是之前在国内了解有关民族音乐学理论方法在中国之实践,学者们讨论良多的共识反应。

图1.就读于香港中文大学之时的笔者(摄于1995年9月17日)

真正触发我对民族音乐学理论及其学术实践有所觉悟,较为深层次理解民族音乐理论与民族音乐学这两个学科体系于本质上区别的启悟,来自于博士学习阶段几个具体而实际的教学实例。

卞赵如兰教授曾给我们上过一学期的民歌课,主要内容是运用民族音乐学的视角,针对民歌的概念进行讨论。作为曾经以民歌作为研究方向的我来说,已经习惯了固有对民歌概念的了解和认知,而且是可以背诵出来的具体概念,这门课程学习起来应该比较轻松,至少不会太困难。然而在卞教授的课堂上,随着讨论的深入,这一概念反而变得越来越“模糊”、越来越“不清楚”。原因在于,从民族音乐学的角度来看民歌的概念,民歌从来就没有一个固定存在的概念。我记得,卞教授以她去青海观看“花儿会”的亲身经历,对何为“花儿”这一民歌概念作出过生动的表述。而她最终给花儿的概念是完全“不确定”的:“花儿”作用于怎样的环境,就会依据具体环境而有怎样的概念。对于就相关概念积有“成见”的我来说,这门课程意义重大,启悟良多。

令我真切感受到民族音乐学于具体研究中,与民族音乐理论方法指导下的研究之最大的异趣是,在课程中见识两位美国教授对他们各自所做研究个案进行阐述与解释而带来的触动与冲击。

初次看到教授们的著作标题时,就感到新鲜、好奇,不可理解。

安东尼·西格(Anthony Seeger)长达数年做实地考察,就Why suya sing[1](苏雅人为什么歌唱)这一朴素之问,联系到语言、宗教、社会、族群、信仰、习俗、历史、文化等诸因素引发“何为音乐”所做出的解释与观察,令我这以“音乐”为专业的人,在“为什么要歌唱”这样很基础的“音乐”问题面前哑然!

斯蒂芬·菲尔德(Steven Feld)讲述他侧重人类学视角,着重于“声音与情绪”(Sound and Sentiment)这一观察点,对巴布亚新几内亚热带雨林卡鲁里(Kaluli)人音乐文化进行的研究[2],以及他进行这项研究的经历和感受,令我十分好奇。好奇的原因主要有两点:第一,这部学术著作写得像小说,像历奇记;第二,研究音乐的作者及其著作,一直迷茫于不知什么是“音乐”的困惑及不停的描述和解释之中。这与我见惯了提观点,作总结,下结论的学术研究惯例有很大区别。“到底什么是音乐”居然可以成为如此重大的问题,并且吸引研究者进行如此长久、深入的实地考察和研究,对身处于自身母体文化,对本土民族民间音乐有着天然认知和理解的自己来说,不可理解。在我看来,这类问题,根本就不应该是问题。怎么会引起西方民族音乐学家这么大的兴趣?并进行这么“重大”的研究?着实令我好奇并引发深思。

受上述启发和触动,我在进行我博士论文①1996年,笔者以《苏州道教科仪音乐研究——以“天功”科仪为例展开的讨论》一文通过论文答辩,获得哲学博士学位(Ph.D.)。之后以此博士论文为基础整理为专著,1999年由台湾新文丰出版公司首次出版(繁体版)。2010年由北京:文化艺术出版社再次出版(简体版)。的先期田野考察中也留意到,不俗的道人在“音乐”的概念及其意义上,与我们凡夫众等是有不一样的理解和对待的,于是,拙稿中专门有一章节就道教音乐的概念和价值观念进行了讨论。

图2.卞赵如兰教授(右一)、Witzleben教授(右三)和同学们在讨论课上。

图3.卞赵如兰教授(左一)兴致勃勃地为同学们演唱由她自己翻译成英文的安徽民歌《凤阳花鼓》(摄于1994年2月13日)

图4. “说唱音乐”课程小组同学与Anthony Seeger教授(右一)合影于香港中文大学崇基学院许让诚楼205教室(摄于1994年2月25日)

图5.笔者与Steven Feld教授(摄于1994年10月25日)

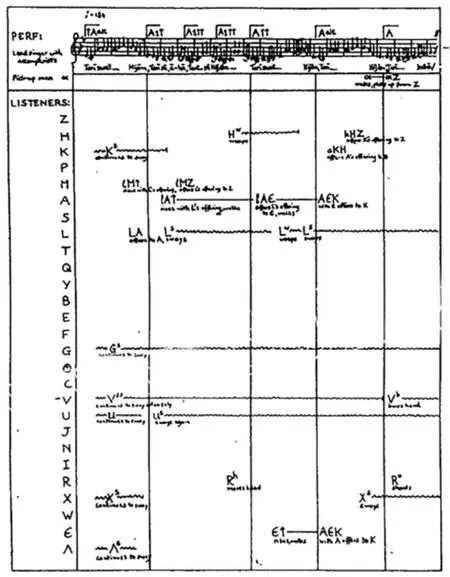

“民族音乐学Ⅲ”(记谱与分析notation and analysis)课程学习中,其中一次课上讨论过一份非常特别的记谱(见图6),令我印象深刻。这是Regula Burckhardt Qureshi对印度、巴基斯坦的苏菲(Sufi)仪式音乐进行研究时,在她的著作Sufi music of India and Pakistan : sound, context, and meaning in Qawwali[3]中出现的一份“总谱”。这份总谱,不仅记录了仪式音乐的旋律,而且还记录了音乐进行的同时,仪式参与者的行为、动作:[3]169

起先,这令我有些匪夷所思,进而,略有所思:研究者称,记录音乐的同时,记录仪式参与者、聆听者与音乐同步的行为和动作,旨在关心这些行为与音乐构成着怎样的关系?如此仔细、认真地观察这些并未实际参与、进入“音乐”的行为和动作,而且记录于“总谱”之中,研究者的文化觉悟及民族音乐学的学科特征,再一次触动了我的学术神经。为此,课程结束时,结合学习内容及个人理解,我还写了一篇以《民族音乐学研究中的记谱问题》[4]为题的论文,后在学刊上公开发表。

受启发于上述课堂教学内容,特别是西方学者们相关具体实践和研究给予的触动,促使我不得不对自己就这样一些问题做出反问:我们本土民间音乐难道就不存在着概念的表述和判识的问题?我们观察到的民间艺人、普通百姓所唱的歌,所从事的音乐活动,难道真的与我们研究者认知的“音乐”之本质属性及特征完全相同?我们的具体研究中,是否也存在着对相关概念有必要进行重新或原本就应该还原于实际状况的表述和界定?是否应该对事实本身所发生的缘由有更多“不应该关心”的关心?尤其应该对那些看起来与音乐关系不大,却深层次联系到音乐发生状况的隐性因素做观察和了解?以自己从硕士生期间就开始从事的道教音乐研究为例,我们习以为常地运用着道教音乐之为“音乐”的概念和名称,概括和形容所看到发生在道教仪式中的现象,可是,我们不一定关心到从事宗教活动的行为主体人(道士),是否同样以我们认知的“音乐”概念来对待他们所做的一切?如此等等。

正是这些课程的学习和相关研究个案对我的启示,才让我对何谓(为)“民族民间理论”,何谓(为)“民族音乐学”有了稍微真切、具体一些的理解和觉悟。

图6.

二、两次非比寻常的“田野考察”及其反思

1. “后知后觉”:六年地方花鼓剧团工作经历再认识

在“民族音乐学Ⅱ”(田野考察方法 method and fieldwork)课程学习之前,我是有过相关田野考察经验的,只不过在理解和实际作业中与民族音乐学所倡行的田野考察方法有很大的区别。

过往,我们习惯将实地观(考)察叫做“采风”,无论是采风预期还是采风之后的结果,采风作业大都是就民间的相关现象作观察、搜集、记录,然后再于案头进行整理和研究。这类采风作业大略有这样的特点:第一,实地观察、作业时间不长。第二,关注点相对来说比较集中,一般是与音乐事件关系密切的事物才会纳入采风范围。而后期的整理和研究也比较集中于音乐本体的内容,大都通过记谱的方式试图还原到采风当时的声响状态及样貌,相关研究也大都集中在建立于音乐专业性认知基础上对音乐之演唱、演奏场合及方法,曲体风格、旋律节奏、调式调性等形态特征,音乐的实用、审美功用意义等等而作归纳和总结。虽然相关研究也会对产生这种音乐现象的历史背景、社会背景、人文特征等作相关的描述介绍,但主要目的还是在“音乐是什么”的基本前提下做相关探寻。局限于采风作业的相对短促、单一,对“为什么会产生这样的音乐”而涉及深远背景、隐性因素的问题,因匮乏于较长时间的感受、体认,而无法作出符合采录对象可接受的答案。于是,“采风”与“田野考察”在我的经历和认知中便形成了一定程度上的差别,一个看似已经具备相关经验的我,反而在“田野考察”这门课程的学习中,在“如何进行田野考察”这一问题上,困惑了起来。再加上“局内人”、“局外人”, “局内观”、“局外观”,“主观”、“客观”,“主位”、“客位”等等问题伴随而来,却原来,自以为只是下下乡,谈谈话,录录音,拍拍照,搜集一些地方志这样的采风工作,变得如此“复杂”了。

在进入音乐学院学习之前,我有过在一个地方花鼓剧团①工作六年的经历。这段经历于我后来进入中国传统音乐理论学习中,有着十分直接和重大的帮助。大学阶段,在诸如民歌、说唱、戏曲、民族器乐课程的学习中,这一工作经验给了我极大的方便和好处。原因是,老师在教我们一些民歌小调、戏曲唱段、说唱段子的时候,我总能从我在剧团里接触的那些唱腔曲调、器乐曲牌,以及演员们如何唱、念、做的实际行为中得到体认、共鸣。当其他同学苦于民歌、说唱、戏曲曲调音乐生涩、不容易上口时,我却觉得很熟悉、轻松、容易,好多民间音乐现象都似曾相见。当老师讲解诸如民歌发生环境、生存状态、演唱特征,戏曲音乐之舞台展现、传承习惯、运用功效、展演程式、规范时,我脑海中立刻就会活现当年在剧团台前幕后的生动情景,大有先有感性体验后有理论总结的方便、容易之感。一直到后来硕士研究生阶段由民歌改为民族器乐理论专业再选择道教音乐作为学位论文选题写作,这一工作经验给我提供了非常具体、实际的帮助。

接受民族音乐学学习和训练之后,回头观望我这六年的花鼓剧团工作经历,蓦然觉悟:这不就是下意识、不自觉的一次较长时间的田野考察经历吗?如果是,那么,这长达六年的田野观察和体验,在随之而来被我们时常在民族音乐学方法和理论中讨论的诸如“局内人”、“局外人”, “局内观”、“局外观”,“主观”、“客观”,“主位”、“客位”,“他者”等等一些阅读起来都略显困难,更何况要实际运用的棘手问题,因而有了豁然开朗之觉悟。尤其是曼特尔·胡德(Mantle Hood)提出的双重乐感(bi-musicality[5])之理念和要求,在我这里有了活生生的感知和体认。却原来,当年那个剧团里当过演员又当过演奏员(大提琴手),还做过唱腔编配的“我”,是后来成为民族音乐学者的“我”,过往一段“局内人”、“局内观”的田野工作经历,只不过,彼时的“我”是在无意识、无觉悟、无企图的情形下“自然完成”这一“田野工作”的,后知后觉这一过程的“我”,若将那个曾经的“我”作为“客体”来对待的话,我就成了特定条件下具备一定bi-musicality的“我”。双重(bi)之其中“一重”的角色,由先扮演,后觉知,再体验及运用其能力。

2.“看见道场”:我的七年道观生活

如果说花鼓剧团的六年工作是下意识、不自觉地被后来认知为是难得的田野体验和观察经历的话,那么,自2002年初到2008年,在道教香港蓬瀛仙馆近七年(实际为六年九个月)的道观生活,则完全是我有意识地想住在道教宫观作实地体验与观察的自主行为。

进入道观工作和生活之前,我生活、工作在美国,促使我下定决心接受宫观工作并在宫观生活的原因有两个:第一,在进入宫观生活工作之前,我已经在道教音乐的专题研究上历时数年,其间,虽然也在众多道教宫观做过实地考察,但并未有过长时间与道人同吃同住的体验和经历;另一个原因是,直接受影响或受启发于两位我比较熟悉的西方学者的学术经历:一位是道学研究专家施舟人(Kristofer Schipper),他曾在台南居住七年,拜台南正一派道长曾赐、陈聬和、陈荣盛为师,正式成为受箓弟子,学习道教科仪及闽南语,经过艰苦学习(包括唱经及演奏中国乐器),最终成为正一宗“鼎清道长”。此举在业内传为佳话,令我十分敬佩。于是我想,我也可以效仿他,较长时间在道教宫观做一番体认和更具体的观察。另一位学者劳格文(John Lagerwey),也曾在长达十多年的时间里,每年不少于两到三个月在闽西、赣南、粤北、粤东等地的各乡、各村,从事客家文化及民间道教文化的田野调查。

从学术理念上看待这一决定,理由是,要对道教音乐的具体现象进行具体研究,就必须有具体的真实体验和接触,因此,住道观是不二选择。而且,彼时的我已经是有意识地想运用民族音乐学训练中所具备的田野考察的技术和方法,指导自己居住于宫观的实际作为中。在近七年的宫观生活观察中,道人们道场上、道场下,神前、人前的行为在我心目中有着十分生动、真切、鲜明的形象。我真切地看到与我生活在一起的道长们上殿做法事时的庄隆整肃,做完法事后同桌吃饭聊天时的谈笑风生。这些道场上、生活中的宗教与日常活动细节的观察,对于我如何对道人身份做判定,对道教音乐在实际处境中的性质判断、功能判断,以及了解道人们怎样拜师学道,学习经忏(念经),怎样依规行法,怎样修己度人等等有着十分重要的意义和作用。

这段相对来说时间比较长,接触比较密切,观察比较自然的“田野考察”,在我的思想觉悟和理论认知上产生了很大的影响,并促成我完成了具有道内观觉悟的如《仪式环境中的道教音乐》[6]、《道内人与道外人的“现代”道乐观──基于道教音乐的概念和价值观念的讨论》[7]、《大陆与香港道教音乐比较研究》[8]等论著的写作。回过头来看,同样面对着的是道教音乐这一事实的研究,但是身处于“民族音乐理论”学习阶段的我和接受过“民族音乐学”训练之后的我,在认知和理解上是有所分别的。更重要的是,对同一现象如何进行观察有了方法上的截然不同,那就是“走马观花”式的采风和居于宫观的体认,形成了“物是人非”的悄然变化。

反观、回望上述两次分别于下意识、有意识,被动地、主动地田野考察事实,令我对田野考察有如下几点反思:

其一,“田野考察(工作)”的概念。

接触民族音乐学田野考察的理论和方法会发现,对比自我,西方民族音乐学者在田野工作的概念和实际行为上与中国学者是有些不同的。

西方学者:田野工作以非本国或本地、本民族之音乐现象为多。故有探知性行为特征;

中国学者:田野工作对象以本国、本民族之音乐现象为多。故有同文化认同基础上的感知性行为特征。

其二,田野考察中,自我于本土文化中的身份定位。

作为中国学者所做的中国传统音乐文化研究,是一种母体文化的认知行为,不同于西方学者所做的对于过往民族音乐学观念上“非西方音乐文化”的“异体”文化研究,本土学者的本土文化研究,是一种有觉悟的自我文化观察,田野考察是这种自我文化观察的特殊化和具体化的实际体验。

其三,自我身份如何判定?

在某些特殊音乐文化环境中,田野考察者的自我身份如何界定,不仅关乎考察者如何介入考察对象,更影响到考察者后续研究中的表述方法(主体/客体;主观/客观)及其结果。从泛概念上看,道教仪式音乐属于“中国传统文化”这个范畴,作为“中国人”的研究者来研究“中国传统文化”,大体上是“局内人”研究“局内文化”的行为。然而,由于类似道教音乐的某些文化,限定在特殊、特定的时空范围,其内容包含有除仪式行为人之外无法参与、体验和理解的诸多或隐晦、或神秘的层面,一些超离一般文化认知范围,不能被研究者体认、感悟的文化行为,时常要将观察者变换在局内人或局外人的双重身份之间。因此,对具体概念和实际行为上的音乐行为进行相关研究,非特定环境生活的体验者或宗教信仰者甚至仪式行为者的学者,毫无疑问地存在着自我身份判定的问题,具体来说就是,在怎样的情形或认知条件下,学者与被研究者属于共同文化体验者的“局内人”关系,反过来看,于学者无法觉悟、体验的哪些层面令学者转变为“局外人”的角色,“局内”“局外”的标准如何界定?自我角色如何判别?不同身份(“局内人”、“局外人”)以何种态度介入研究对象(仪式行为及仪式行为人)?以何种观点和角度评述观察到的事实?

我的七年道观生活,似乎让我对“自我角色如何判别”有了较为深切的,只能意会不可言传的体悟。

其四,田野考察的目的。

田野考察是因为某项(些)研究工作所需而做的前期基础工作,考察的目的性不言而喻。然而,考察者是带着既定的目的而作相应的考察?还是实际考察的过程和结果引发考察者对相关问题进行思考而作出研究?考察者于此间的身份和角色如何?

显然,无论是六年花鼓剧团不自觉、下意识的“田野考察”,还是有意识地住道观生活,我都没有清楚、明确的田野考察目的。前者是工作,是被后知后觉当做田野考察看待的,因此,完全没有做任何研究的预期目的;后者,虽然意识明确,但却没有具体到要做哪项(哪些)研究的设计、策划。因此,没有目的,成为了后来的目的。

三、几点启悟: 学术实践中的观察及感想

1. 研究民族音乐学与民族音乐学研究

研究民族音乐学与民族音乐学研究,字面上似玩耍文字游戏。于我个人之解释,研究民族音乐学,就是以大家熟知的诸如查理斯·西格(Charles Seeger)、艾伦·梅里亚姆(Alan P. Merriam)、布诺鲁·内特尔(Bruno Nettl)、蒂莫西·莱斯(Timothy Rice)等为代表的学者们对涉及民族音乐学这一学科之历史、发展、理论、方法以及不断更新之动向、动态于理论、方法学层面所进行的相关研究;而民族音乐学研究,则是以民族音乐学理论、方法作指导而进行的实际性具体研究。

在我个人的学术经历中,民族音乐学最先是以其最基本的历史源流、发展状况、研究方法进入我的学术视野并以其中相关学说指导我进行具体研究的,状况有点“理论指导实践”的意味。时至今日,不少初涉该领域的学习、研究者,先入为主的仍然是研究民族音乐学之方法理论的相关内容。毫无疑问,学习和了解民族音乐学这一学科的理论及其方法,当然地是摄取及理解这些基础内容为先。然而,不容忽视的是,掌握了基本理论和方法,进入具体实际研究时,教条化、生搬硬套地“以理论指导实践”的现象也不无存在。尤其是将诸如“对文化中的音乐研究(The study of music in culture[9])”这类具学科理论思想性,且“放之四海皆准”的“大道理”套用到具个性、特性的具体研究对象时,生搬硬套之弊端便显现了出来。怪不得有学者对年轻学生发出“梅爷爷老了①此语出自学者杨沐于其个人微博中的言谈。此处“梅爷爷”指梅里亚姆(Merriam)。”的“忠告”。

由于文献资料相对匮乏,加之语言方面的障碍,西方民族音乐学者众多不断出现的实际性研究文论,还未广泛地被国内学者充分了解、认识。在我看来,这些实证性研究的文本,相比较“工具”式对民族音乐学学科进行理论性研究的著作,对做实证性具体研究的学者们来说,更具有参考意义及实际帮助。前文所及,自己受几位西方学者之具体研究所受到的启发和触动,就是鲜活的例子。

若让我用更为朴素的语言对上述作进一步解释,我想说:研究民族音乐学理论的论著,是指导“动脑”的;民族音乐学研究的个案文本,是帮助“动手”的。

2.“物是人非”:中西方学者不尽相同的民族音乐学研究

民族音乐学进入中国大陆之后,曾经在学科名称、概念以及研究方法、理念等方面与本土既有民族民间音乐理论的关系上做过比照性介绍、讨论。大量讨论中,有一点令我深有感触:同样身为民族音乐学者,共同面对各自不同的研究对象,但是,在西方尤其是后来在北美发展壮大起来的这一领域里,中西方学者在研究对象的选择,自身环境的遭遇,显然有着相当程度上的差异。且不谈早期西方学者限定民族音乐学只针对“非西方”音乐所进行的相关研究,已经在研究对象与研究者之间形成了一个陌生和相对文化分隔的人为关系。这一研究对象的限制与规约,令早期西方民族音乐学者的相关研究,大都带有于西方人无论是文化认知还是社会认知都会感到新鲜、猎奇的色彩。于是,便有如前文所述斯蒂芬·菲尔德、安东尼·西格就“音乐是什么”?“为什么要歌唱”?等这类问题的深度追问。这一点上中国学者则不同,即便是汉族学者做少数民族音乐研究,又或者无宗教信仰者对宗教现象进行研究,都是在大体有母体和本土文化的共识、共认基础上进行的。由这一点不难看出,中国大陆学者和西方学者无论是主观还是客观条件下所形成的这一事实,都说明研究及研究理论和方法上,存在着“物是人非”的自然区别。即便近来民族音乐学在西方已经打破“非西方”限制,可以做流行音乐、城市音乐,甚至“家门口”的民族音乐学研究(ethnomusicology at home[10]),但是,从长期以来形成的西方人在人类学、社会学、心理学等诸种学科所建立起来的西方价值体系之上的经验和觉悟而熏陶的学者们所进行的相关研究来看,仍然与我们有中国特色的民族音乐学者所进行的相关研究,有着相当程度的区别和差异。

3.民族音乐学研究:重视文化过多,关心音乐太少

近些年来,民族音乐学的部分研究备受学界部分人士诟病。原因是,在批评者看来,某些民族音乐学的研究中,音乐的描写和关注少了,而文化的描写过于多了。因此,失去了作为音乐学者对音乐事项作观察和研究应该把握和持重的核心——音乐分析。

在我看来,音乐是否被关心少了,文化是否被重视多了,似乎应当着重于“怎样关心音乐”以及“音乐被我们怎样关心了”而展开来解释。

看待这一问题,有两点值得注意:第一,学者的学术背景及专业特长;第二,研究者身处的环境、状态以及观察事物的角度,对研究对象于音乐层面的认知和描述可以做到怎样的深度和密切度。

相当一段时间,尤其是由比较音乐学转变为民族音乐学这一学科的初始阶段,西方人关心的是非西方音乐(non-western music)的研究,因此,即便是西方学者全神贯注地集中关心音乐,他们观察和体认的音乐感知和自主观念始终都带有强烈的“他者”(others)色彩。由于“非西方”文化状态令西方文化状态中的观察者陌生,于是,类似“哪些现象是音乐”、“哪些现象不属于音乐”这类最“基础”的问题,也令不少研究者困惑不已。因此,在“音乐是什么”还不能轻易做决断,成其为问题的情况下,对于无论是从事研究的学者,还是审阅学者们相关研究的同行或观察者来说,如何重视或重点关心音乐,很勉强能成为一个问题。又或者说,在文化与文化间不可能不存在差异,研究者们又不可能在认知标准、研究视角和方法等层面达到完全一致的情形下,音乐与文化如何侧重或平衡,永远都会是一个问题。

反观中国本土学者,至今为止,大都以本土本民族的音乐作为研究对象,因此,无论我们多么客观地观察和描述我们的研究对象,怎么都摆脱不了“本乡本土”、“熟人熟事”的主体身份和“自我分析”的主动姿态。因此,“音乐”与“非音乐”的判断与观察,相对来说,我们有着自发、自主、自然的认知感悟能力,这一点与西方学者是有所区别的。

本土学者近年来的相关研究是否也存在忽视音乐本体(主体)着重文化观察的现象,也在讨论之中。对于有些做过深入调查,对研究对象高度负责任的相关研究,批评者在进行是否存在重文化轻音乐的评判上,还需谨慎小心。因为,有些研究,字面上看似“重文轻乐”,若做细究,有可能是研究者在看待音乐的角度和分析音乐的观念和方法上有所不同,并不一定是顾及文化,忽略音乐的主观事实。

如今,呈现在我们研究文本上的音乐样貌较之以往已经发生了一定程度上的改变。在民族音乐学的理论和方法尚未大范围、较深程度地影响本土音乐研究之前,在如何描述、分析和研究本土音乐的方法理论上,早就有一套我们自主且相对完整的体系存在,这就是“民族音乐理论”的研究方法。过往运用这套理论和方法所进行的卓有成效的众多研究中,有一点很明确、突出,即原本发生在本土民间生活化的艺术,被学者们采录、搜集之后,学者们发挥其技能和专长,将那些没有被记录(主要指记谱)的活态文本作整理、记录变成了固态谱面文本。这些谱面文本,一方面作为资料保存及供学者作学术研究参考,另一方面,曾几何时,音乐理论工作者另一“源于生活高于生活”的责任还在于,要为音乐创作(作曲)、音乐表演提供理论上的支持。由此而来,本土学者对本土民族民间音乐的音乐形态做描述和分析时,比较看重的是,有没有将音乐的现象尽自己之所能,完整、准确地记录下来,能否用我们惯用的音乐技术理论分析方法,对这些记录下来的音乐进行音乐性的归纳、描述、总结,从而得出音乐形态上有条有理的本体分析。

不可否认的是,过往本土学者在进行音乐形态分析的同时,也关切到了涉及文化、社会、历史等层面诸多问题的分析和讨论,诸如音乐产生的环境,音乐产生时的状态,音乐与发生这种音乐行为并存的社会关系,人们生产劳动的状态,音乐活动者的情绪、感受等等。也正是因为过往本土学者类似这般的相关研究,已经自然而非附会地对应上西方民族音乐学的相关方法和理论,天然地与民族音乐学所倡导、总结出来的理论和技术方法于某些程度和方面不谋而合,于是,我们说,在西方民族音乐学方法和理论进入中国之前,我们中国学者已经有了部分民族音乐学的实践。

随着对音乐的理解由单一形态组织的样貌,到理解为存在于被观察者、被研究者生活之中的现象受到学者们越来越多的重视,从观念上看,有时候我们不一定能够完备地用“音乐”的概念及“音乐的表述方式”将它们记录为我们看得见的乐谱,相对来说,乐谱的多少甚或有无,并不意味着“音乐”分量的多寡。反过来看,那些似乎不关乎于音乐的相关描述,即所谓的文化描写,于字面、谱面可能是较少地出现了“音乐”的身影,但是事实上,包括音乐现象在内的诸多现象一并同时记录,诸如事件发生的过程、程序、秩序、参与活动的人与人之间的关系描述等等,谁能说不是一种音乐存在的记录呢?或者说,音乐在某些程度上,已经转换成意想之外的其他文字符号或图像,呈现在我们看不见的形态(象)之中了。

以个人为例,刚开始做道教音乐研究时的文本,会伴随着一些谱例和音乐分析。到后来也有谱例,也有分析,但描述和分析的观念和方法已经有些不同。原因在于,原本想通过用记谱(或乐谱分析)的方式告诉阅读者什么是感知到的音乐的初衷,却因为得不到完全实现的状况而感到遗憾。因为,音乐的记录方式还原不了发生状况的事实。就好像记录有广东口音的普通话,文字或字面上无论如何也反映不出广东口音,若没有相应的补充介绍或发生状态描述,广东口音的普通话也就是普通话。殊不知,在我看来,音乐与“广东普通话”一样,也是有“口音”的!于是,当我们深入田野,观察道教音乐的存在现象时,那些与音乐同时存在的相关事物的观察和描述,就显得尤为必要,而且意义重大。例如,仪式进行的完整程序、仪式行为人的一举一动、仪式与音乐的互动关系、音乐在仪式中扮演的角色等等,这一类完整的民族志写作,表面上看,似乎对音乐的关心不太足够,但事实上,由于与音乐不太相关的诸事物被整体性关注,音乐的存在方式和意义也就不言而喻地被彰显了出来。反而若只是抽取自认为是“音乐”的现象作集中或重点描述,分析的对象——音乐,会因为应有的对应、默契和互动互存关系的缺失而显得支离破碎。也就是结构主义观念所强调的整体观察,因为有意或无意地被分散,而失去了认识事物的把握性。于是,一定程度上讲,所谓被人们诟病对“音乐关心少了”的问题,在肯定其存在的客观性和事实之外,还要看到这一表面现实隐掩的部分“不真实”。

参考文献:

[1]Anthony Seeger.Why Suya Sing: A Musical Anthropology of an Amazonian People[M]. Cambridge University Press,1987.

[2]Steven Feld.Sound and Sentiment: Birds, Weeping, Poetics, and Song in Kaluli Expression[M].University of Pennsylvania Press,1982.

[3]Regula Burckhardt Qureshi.Sufi music of India and Pakistan : sound,context, and meaning in Qawwali[M].Cambridge University Press,1986.

[4]刘红.民族音乐学研究中的记谱问题[J].音乐艺术,1996(4):20-26.

[5] Mantle Hood.The Challenge of “Bi-Musicality”[J]. Ethnomusicology,1960:4(2):55-59.

[6]刘红.仪式环境中的道教音乐[J].中央音乐学院学报,2003(1):19-27.

[7]刘红.道内人与道外人的“现代”道乐观──基于道教音乐的概念和价值观念的讨论[J].中央音乐学院学报,2005(2):15-22.

[8]刘红.香港与大陆之道教音乐的比较研究──有关发生环境的分析[J].星海音乐学院学报,2009(2):5-17.

[9]Alan P. Merriam.The anthropology of music[M].Northwestern University Press,1964.

[10]汤亚汀.音乐人类学:历史思潮与方法论[M].上海:上海音乐学院出版社,2008:320.

(责任编辑:李小戈)

[中图分类号]J607;J605

[文献标识码]A

[文章编号]1008-9667(2016)01-0026-09

收稿日期:2015-11-26

作者简介:刘 红(1961— ),湖北省潜江市人,美国籍。上海音乐学院音乐学系外籍教授,研究方向:中国传统音乐理论。