《图片音乐史》和它展示的4500年前的金银里拉琴及其他

金经言(中国艺术研究院 音乐研究所,北京 100029)

《图片音乐史》和它展示的4500年前的金银里拉琴及其他

金经言(中国艺术研究院 音乐研究所,北京 100029)

[摘 要]本文概要介绍原民主德国莱比锡音乐出版社出版的《图片音乐史》,该丛书展示的金、银里拉琴等乐器。英国考古学家伍莱于1922-1934年间主持发掘的一批4500多年前的包括金、银里拉琴的美索不达米亚乐器真品,也收录其中。由此引发一点思考:我们的民族音乐学研究所涉及的领域和视野必须有所拓展;要对某种文化现象的形成和发展作出结论,一定要慎之又慎;美索不达米亚的音乐是否为影响希腊和阿拉伯音乐的源头?

[关键词]古代音乐文化;美索不达米亚;《图片音乐史》;伍莱;金里拉琴

1980年6月,南京艺术学院组织召开了“全国首届民族音乐学讨论会”,宣告了这门学科在国内的正式建立。35年来,这门学科已经有了长足的进展,取得了多方面的丰硕成果。期间,南京艺术学院于2010年10月又举办了“中国传统音乐学会第十六届年会”,今天,南京艺术学院再次组织举办“中国民族音乐学反思与建构学术研讨会”,可见南艺对于民族音乐学学科建设和发展的重视程度,以及所作出的巨大贡献。相信本次会议的召开,对于学科的进一步发展,对于相关研究的深化提升,必将起到积极的促进和推动作用。笔者虽在学科建设方面做过一些介绍工作,今天又作为会议的特邀代表,却深知自己对学科的发展关注不够,加之受自身知识结构的限制,难以胜任在真正学术层面上对会议主题进行研讨。出于对民族音乐学学科发展的兴趣和责任,又受会议组委会之托,现仅从微观角度,介绍一些与本学科发展相关的信息,供学界同仁参考。谬误之处,敬请指正。

一、《图片音乐史》概要

《图片音乐史》(Musikgeschichte in Bildern)是一套受到联合国教科文组织资助、计划出版共40分册的大型世界音乐史丛书。它由德国莱比锡德意志音乐出版社出版。目前,已出版了26分册,其中一半已经重印。此外,该丛书除有德文版外,还有英、日等翻译版。

(一)一般而言,普通音乐史专著为读者提供的原始资料往往比较缺乏

而《图片音乐史》从音乐图像学的角度出发,为读者提供了丰富的原始资料,包括很多鲜为人知的图片。因此,该丛书既是一部学术性很强的音乐史专著,又是一部能为研究家进一步研究不同时代的音乐、音乐实践、音乐生活以及乐器等方面提供可靠依据的文献集。

该丛书的读者对象主要是考古学家、音乐学家、音乐民族学家和部分医生(在欧美,不少医生对音乐既有兴趣又有修养)。

该丛书各分册大体由三部分组成。第一部分为约有四至五万言的绪论,它系统地介绍了所论地区的音乐文化及其历史背景。以《古代印度》和《美索不达米亚》分册的绪论为例,前者包括《地域和时代的划分》、《史前时代和印度河流域文化》、《吠陀时代的印度》、《后吠陀时代的印度》、《建筑和造型艺术》、《乐师的社会地位》、《音乐生活》、《音乐实践》、《音乐和舞蹈》、《乐器》等小节,分别对公元前三千年至公元5世纪印度音乐文化的有关问题进行了介绍和论述;后者包括《年代的确定和编年顺序》、《研究的发展史》、《原始资料》、《乐师》、《音乐生活》、《音乐演奏实践》、《音乐课程》、《音乐理论》和《乐器》等小节。第二部分为图片部分,每册约收140至180幅(其中10幅彩色)图片。图片是从世界各地的博物馆收集而来,因此内容十分丰富,又具有代表性。它们各有约500至1500字的文字说明。这不仅是对画面的解释,而且还对背景作有介绍。第三部分为附录,其中最为可贵的是所列参考书目。每册一般列出有关专题的论文和著作达150至300种之多。这为读者了解和摸清某一领域的基本情况提供了极为重要的线索。

该丛书所聘各分册的主笔大都为各自领域内的学术权威或多年从事该专业研究的学者。这就保证了该书具有相当高的学术水平。例如,《古代印度》由从事印度音乐研究近40年的考夫曼主笔;《美索不达米亚》分册由系统收集、整理了该地区文物并对此很有研究的伊拉克巴格达博物馆前任馆长拉辛德(S.A. Rashid)撰稿。

(二)该丛书分为四辑,各辑所含内容分别为《民族音乐学》、《古代音乐》、《中世纪和文艺复兴时期的音乐》和《近代音乐》。目前已出版的和拟出版的各分册情况如下:

第一辑《民族音乐学》,共13册,已出版的有:第一册《大洋洲》(科拉尔撰,1974年第2版)、第二册《美洲──爱斯基摩人和印第安人》(科拉尔主笔,1980年第2版)、第三册《东南亚》(科拉尔主笔,1979年)、第四册《南亚──印度音乐及其传统》(戴尼龙撰,1978年)、第八册《北非》(科拉尔和埃尔斯纳主笔,1983年)、第九册《中非》(冈泽曼斯和施密特-弗伦格尔主笔)、第十册《东非》(库比克主笔,1982年)和第十一册《西非》(库比克撰);拟出版的有:第五册《东亚》、第七册《近东》、第十二册《南非》和第十三册《欧洲民间音乐》等。

第二辑《古代音乐》,共九册,已出版的有:第一册《埃及》(希克曼撰,1975年第2版,该书封面见图3)、第二册《美索不达米亚》(拉辛德撰,1984年,该书封面见图1)、第四册《希腊》(魏克纳撰,1970年第2版)、第五册《埃特鲁里亚和罗马》(弗莱施豪尔撰,1970年第2版)、第七册《古代美洲》(马丁撰,1970年)、第八册《古代印度》(考夫曼主笔,1980年,该书封面见图2)和第九册《中亚》(卡洛马托夫、麦什克里斯、维兹戈合撰);拟出版的有:第三册《古代中国》和第六册《古代欧洲》。

第三辑《中世纪和文艺复兴时期的音乐》,共十册。已出版的有:第二册《伊斯兰》(法尔默撰,1976年第2版,该书封面见图4)、第三册《音乐教育》(维斯贝格撰,1969年)、第四册《单声部音乐的书写形式》(施特布莱因撰,1984年第2版)、第五册《多声部音乐的书写形式》(贝塞勒与居尔克合撰,1981年第2版)、第八册《15世纪的音乐生活》(鲍尔斯撰,1977年)和第九册《16世纪的音乐生活》(萨尔门撰,1983年第2版);拟出版的有:第一册《拜占庭》、第六册《中世纪乐器》和第十册《文艺复兴时期的乐器》等。

第四辑《近代音乐》,共五册。已全部出齐:第一册《歌剧》(沃尔夫撰,1980年第2版)、第二册《音乐会──17至19世纪公开的音乐表演》(施瓦布撰,1980年第2版)、第三册《家庭音乐和室内音乐──在1600至1900年间社会变迁中的私人音乐活动》(萨尔门撰,1982年第2版)、第四册《十七和十八世纪的舞蹈》(萨尔门撰,1988年)和第五册《十九世纪的舞蹈》(萨尔门撰,1989年)。

图1.《美索不达米亚》分册封面

图2.《古代印度》分册封面

图3.《埃及》分册封面

图4.《伊斯兰》分册封面

该丛书已得到国际学术界的承认和重视,不少报刊认为它是一部图文并茂、有水平、有价值的世界音乐史著作。①笔者曾撰文介绍过这套《图片音乐史》(详见《中国音乐》1985年第四期),现又增补了若干信息。(其中《美索不达米亚》、《古代印度》、《埃及》和《伊斯兰》四本分册的封面见图1-4)

二、《美索不达米亚》分册展示的金、银里拉琴及其他乐器

下面概要介绍《图片音乐史》第二辑《美索不达米亚》分册②《美索不达米亚》分册(Musikgeschichte in Bildern·Mesopotamien, II/2, Verlag fuer Musik Leipzig, 1984)的作者是伊拉克巴格达博物馆前任馆长拉辛德(Subhi Anwar Rashid),该书的绪论部分详见王昭仁、金经言合译《上古时代的音乐》(文化艺术出版社1989年4月北京版第35-91页)。本文以下各段末尾处标注的页码,除特别标明外均为该中译本的页码。所涉及的乌尔城(见图5、图6)考古发掘及出土的金、银里拉琴及其他乐器。

图5.美索不达米亚文化中心(德文原书第167页)

图6.乌尔城遗址(百度百科下载)

图7.《美索不达米亚》德文原书P.29 图1,苏美尔人的三件弦乐器(出土现场),乌尔(Ur)王陵,Grabschacht PG1237,乌尔第一王朝(约前2450)

查尔斯·伦纳德·伍莱(Charles Leonard Woolly,1880-1960),英国考古学家,1922-1934年间领导了由不列颠博物馆和宾夕法尼亚大学共同发起的对苏美尔人的乌尔城的考古发掘,大大提高了人们对于古代美索不达米亚的认识,使人们得以根据出土文物将该城的历史自公元前4世纪的淹没时期上溯到史前的兴起时期公元前4千纪(P.174)。该考古队发掘了将近2000座墓葬(P.39)。

这座城的发现,使苏美尔文化的真实面目暴露无遗,它标志着这一文化的最繁荣时期。乌尔,在公元前27世纪时是南部地区最强大的城市国家。基督教圣经《旧约·创世纪》中曾提到一句:迦勒底的吾珥,这吾珥即是指乌尔城,它是以色列人的始祖亚伯拉罕的故乡(互动百科)。

伍莱和他的团队在乌尔的发掘使一批美索不达米亚第一流的乐器真品重见天日。在此之前,人们只能在浮雕、陶俑、轮状印章(Rollsiegel)或其他艺术制品所描绘刻画的图像上见到这类乐器,这些图像都是细部的再现,只能对那些事实上富有艺术性的乐器提供极不完整的形象,而这些乐器的材料、大小和制作方面的情况人们则一无所知。发掘者几乎难以相信,他们所发现的金碧辉煌的乐器竟出自如此古老的年代。当然,只要人们了解了音乐与神庙敬神的仪式紧密相关时,就能理解在制作此类乐器时所花的功夫、发挥的手工艺技能以及使用的珍贵材料(P.174)。

与其他国家和大陆的考古鉴定相比较,可以形成如下认识,美索不达米亚堪称大批乐器类型的发祥地。根据各种现象看,可以证明美索不达米亚的乐器类型要比其他高度发展的古文化地区为早……无论如何,从粗略的观察中即可得出这样的印象:作为人类最古文明区域之一的美索不达米亚在乐器制作的发明和成就方面也远远超过空间和时间界限而影响到周围地区,甚至及于欧洲(P.82)。

乌尔国王墓葬群发掘出土的乐器堪称在乐器学方面最引起轰动的考古发现。该处发现的乐器虽然不是美索不达米亚音乐文化最早的乐器,但似乎可以说是保存下来的公元前3000年的最重要的乐器(P.83)。通过图像至少可以证明长笛也是苏美尔人的乐器(P.84);美索不达米亚无疑是小型框鼓的发祥地(P.85)。

在这些墓葬群中共发现了九架里拉琴的残余,其中五架可以修复,此外还有竖琴、吹奏乐器和对击板等。尤其是弦鸣乐器竟使人感到有如此的完美程度,不得不令人推测这些乐器业已经历了一个较长的发展阶段(P.83)。

伍莱在1237号墓穴发现了3件弦乐器的残迹(见图7),尽管木质部分已在数千年的过程中腐朽,已无任何残痕可寻,但那些仍留在原地的由贵金属、马赛克镶嵌彩石和其他经久不朽的材料所制成的装饰物使其有可能精确复原。

图8-1所展示的里拉琴保存最为完整,此琴配有一个用金片包裹的长有胡子的公牛头,因此被称作金里拉琴。它是在乌尔出土的同类乐器中最大和最富丽堂皇的一件。(P.175)

在共鸣箱周围有一道用贵重彩色玉石镶嵌成的饰带。牛轭两侧的横档也镶有彩石,并用金片圈饰。牛轭横档则用榫子固定在共鸣箱上,而横杆则由环状金片圈与牛轭的横档相连接。木制横杆的前半部用一根银管裹住,琴弦固定在横杆的裸露部分。琴弦集中引向共鸣箱,在共鸣箱的近中心处有一狭窄的水平开口,琴弦穿过开口被引入音箱内部,并在里面用木柱或销子固定。在后半部,音箱正面有一浅槽,便于在琴马近处弹拨琴弦。该琴高达1.2米,横杆长达1.4米,音箱长65厘米,高33厘米,深8厘米。(P.175)

里拉琴饰板上雕刻着一支“动物乐队”(图10)。在饰板第一层,刻绘着动物保护人怀抱两头人首公牛;第二层表现的是提着酒坛、手捧餐桌和食物直立行走的胡狼和雄狮;第三层描绘了动物奏乐的场景;第四层是蝎身人和手端酒杯的羚羊在酒桶前舞蹈。画面中所有动物的前爪都被刻绘成了人的双手。第三层是一匹坐在大型直立里拉琴上的驴在奏乐,一头站立着的狗熊用双手分别扶着里拉琴的横、竖木杆,共鸣箱的造型是一头卧着的公牛。一只坐在狗熊后爪上的小狐狸(?)或小胡狼,一手拿着叉铃,另一手在敲击一件乐器,它可能是一面框鼓,至于它是圆形的还是方形的,则无法判定。最下层那位跳舞的蝎身人,高举的左手举着一件看不清为何物的物件。(德文原书第41页)

可以认为这件乐器的复原是可靠的。

制作这种具有高度发展、金碧辉煌而又色彩瑰丽的、不仅为了悦耳,而且也为了悦目的乐器,要以具有专业的能工巧匠为前提,他们不仅需要熟悉音乐和声学规律,而且必须具备最高的手工技艺。他们加工的各种珍贵的原材料、宝石和贵金属,其中有一部分来自遥远的地区,并通过贸易运进美索不达米亚。

苏美尔里拉琴所具代表性的特征是其引人注目的公牛的象征性表现手法,共鸣箱显示了公牛的躯体,公牛头则十分逼真。在西亚地区,公牛被视为与史前时代流传下来的多生育崇拜有关,并经常被描绘成雷神的象征,在美索不达米亚的历史进程中,它完全成为神的化身。公牛角被认为是神的标记,而当国王戴上牛角,便证明他出身于神。在更早的陶器上已有了公牛的形象,在宗教诗篇中公牛也被看成是力量的化身。

我们也可以依此来解释国王墓葬群出土的公牛形里拉琴,它们都含有特殊的宗教迷信含义:其音响象征神强有力的声音,弹拨琴弦发出的声音就是对凡人直接的告诫性的启示。公牛头这种王冠式的装饰则用以说明乐器与宗教的关系。(P.175-177)

我们在“互动百科”上还可看到其中的另一件修复的里拉琴,该文是这样描述的:这件乐器是在乌尔国王阿巴尔吉和王后苏巴德的陵墓内找到的。墓内有大量极其精致的手工雕刻与制品。该琴(该文称其为牛头琴)即是其中之一,它反映着古代乌尔金器镶嵌匠师们的精湛技艺。(此琴现藏美国大都会美术馆内)。该琴是用天青石、金箔制成的,琴胎则用黄扬木雕刻而成。琴身上还用贝壳、红宝石和天青石镶嵌出苏美尔神话中的英雄吉尔伽美什降服野牛和一些动物奏乐的故事形象。在琴的琴图8-1.《美索不达米亚》德文原书P.31图2,金里拉琴,乌尔(Ur)王陵,Grabschacht PG1237,乌尔第一王朝(约前2450),巴格达,伊拉克博物馆,IM8694图8-2.琴的琴把上是带假胡须的金饰牛头图9.《美索不达米亚》德文原书P.35图4,银里拉琴,乌尔(Ur)王陵,Grabschacht PG1237,乌尔第一王朝(约前2450),伦敦,不列颠博物馆,BM121199把上,就是带假胡须的金饰牛头(图8-2),它的眼睛、胡须、牛角尖都是用蓝宝石镶嵌的。牛眼目光炯炯,很有生气,如此细巧的手工艺品,在同时代的工艺美术中恐怕是罕见的。有趣的还有牛胡须的编织样式,这种样式体现了苏美尔人的一种艺术风格,这在其他人物雕像上也可以看到。(互动百科)

这几件里拉琴的饰板上雕刻着美索不达米亚流行的神话传说(图10)。在饰板上第一层,即刻绘吉尔伽美什与人面天牛搏斗的情景;第二层是一只雄狮提酒坛,尾随在手捧餐桌和食物的神狼后面;第三层则描绘驴子在弹竖琴,狗熊在舞蹈的场面;第四层是山羊与一半人半兽之怪在搬运东西。这些形象后来对其他民族的神话有着很大影响。它采用线刻手法,表现得十分概括、风趣,并具有对称性,显示了古代苏美尔艺术家们的丰富想象力与艺术表现力。(互动百科)

图10.《美索不达米亚》德文原书P.41图8,“动物乐队”,某张里拉琴正面的附板,乌尔(Ur)王陵,Grab PG789,乌尔第一王朝(约前2450),费城,宾夕法尼亚大学,大学博物馆,CBS17694

图11-13 描述的是阿卡德人轮状印章上镌刻的弹琉特琴和吹笛的乐师。

图11.

图12.

图13.

在阿卡德王朝(公元前2350-前2170)的缔造者、美索不达米亚历史上的伟大人物之一沙鲁金的领导下,闪族的阿卡德人得以在公元前2350年前后夺取了对两河流域大部分地区的统治,而且得以把他们所控制的苏美尔人的城邦国家统一起来,并建立了一个强大的集权国家,存在约达180年之久。

相当一批阿卡德时期的轮状印章镌刻有记述神话传说的图像。

图11描绘了上述涉及诸神的神话。伊亚神身穿状似毛织的服装踞坐一侧,通过他双肩散发喷出的带有鱼跃的水纹可以辨认其特征。他的长有两副面孔的大臣乌斯穆和另一名手持棒槌为武器的神正把一个上身为人形、下身为鸟形的神话怪物引见给他。……(左下角有)一名坐在垫子上演奏长颈琉特琴的乐师。在这个人物上方刻有楔形文字,经鉴定这名琉特琴演奏者为乌尔-乌尔,即乐师。由于刻画微小,琉特琴的细部经多倍放大已无法辨认,或勉强可以辨认;演奏者手执长颈琉特琴,从琴颈部散落下两根琴弦的尾端,或许是用以固定的线绳,持琴姿势斜向上方。

图12这件阿卡德时期的轮状印章与图11所示印章均由伊丽莎白·道格拉斯·范·伯伦在1933年公开发表。这两件轮状印章都是美索不达米亚从阿卡德时期起就已存在琉特琴的重要证物。伯默尔确定第二件轮状印章为阿卡德王国第三阶段(约公元前2250前后)的遗物。印章从右到左刻画了踞座的伊亚神、长有两副面孔的大臣兼神使乌斯穆以及琉特琴师和其他神祇。穿着长袍的琉特琴师坐在一张凳子上,在他上方是一弯新月。他用右手按紧琉特琴上的弦,用左手弹拨琴弦(与前一件轮状印章上的图像相反)。乐师所持乐器紧靠身体,向上微斜。

图13这件阿卡德时期的轮状印章的题材出自伊坦纳神话,内容为一位牧羊人的故事,他骑鹰升天,想为妇女和孩子找到生育草,但他在高空因丧失勇气而摔了下来。画面右侧有一个坐着的人,他的双脚支撑在一头卧兽身上。他举起右手,显然想挡住在他头上跳跃而过的狮子,在狮子之后有三头长角的野兽向他走去。在画面中间的上半部可以辨认是一名面向主人而坐的、双手持有一支竖笛的吹笛乐师。按琼·里默的分析,这枚轮状印章显示了古代东方从旁吹奏竖笛的少数图像之一。(P.178-180)

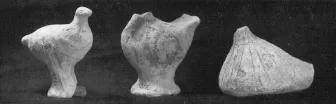

在两河流域,自新石器时代开始就证明有赤陶动物造型。被塑造的形象有狮、狗、猪、羊、刺猬、鱼和鸟等(图14-16)。此类赤陶制品估计具有祭祀的意义,亦即具有宗教的意义。要把这些塑造物完全解释成儿童玩具,看来是不合适的,尽管也可以考虑有这样的可能,即个别陶制品是充作玩具之用的。许多陶制动物是作为哗啷器而制作的,即把它制作成含有哗啷体的空心体。

图14.

图15.

图16.

在包括欧洲新石器时代在内的总的古代文化中,可以证明用陶土烧制的器皿状哗啷器从属于社会发展的最早时期。人们曾认为它具有魔法效果而将之用于召唤神鬼,用于求雨和治病,也用于祈求丰收的祭奠和其他供奉仪式。(P.181-183)

三、由此引发的一点思考

通过阅读这套《图片音乐史》的几本分册和翻译了其中相关的部分内容,引发了笔者以下两点思考:

第一、我们的民族音乐学研究所涉及的领域和视野必须有所拓展。德国著名音乐学家霍恩博斯特尔曾在20世纪初将全世界的乐制分为中国、希腊、波斯-阿拉伯三大体系。那么,这三大体系的源头在哪里?或者是否有一个源头,还是有多个源头?霍氏当年是依据什么资料提出这一观点的?我们对这些资料掌握了多少?

王光祈在1925年撰写的《东西乐制之研究》中提到,“我们对于古代埃及、亚西利亚、巴比伦、希伯来四国乐制的材料,可惜得着太少,……至多只能从希腊乐制中去追求一二,因为希腊乐制,曾受过上述四国乐制的影响。”他还提到,希腊古代的“五律制”是从小亚细亚各国输入的,“七律制”则从埃及输入的。“但是以上种种传说,皆无确实证据,所以我们对于埃及、亚西利亚、巴比伦、希伯来四国的乐制,始终只算是一种猜测。”[1]那么,将近100年后的今天,世界各地有了数量众多的考古新发现(诸如对乌尔古城的考古发掘、20世纪20年代初对包括哈拉帕和摩亨朱达罗古城等印度河谷及周边地区的考古发掘),发现了丰富的资料,我们对之又掌握了多少?上述《图片音乐史》涉及古埃及、美索不达米亚和古印度的几个分册,出版已经三四十年,它们为我们提供了极为丰富的、我们并不知晓的原始资料,但我们至今没有译本(日本早就有了日文版)。如果我们只是口头高喊,我们的研究要赶超世界水平,要提出突破性的观点和理论,但要是没有资料,我们的观点,我们的理论怎么可能站得住脚,突破性的成果怎么可能取得?今天,我们对国外已有的研究成果和相关资料依然缺乏足够的了解,所以,面对这样的现实,我们必须强化相关资料的引进工作。这样,才能拓展我们的民族音乐学研究的领域和视野。换言之,我们的民族音乐学研究所涉及的领域和视野必须有所拓展。

第二、要对某种文化现象的形成和发展作出结论,一定要慎之又慎。国外的不少学者做得非常到位。现举两个例子加以说明。《美索不达米亚》分册的作者拉辛德在涉及以上金、银里拉琴等乐器时特别强调,“把任何一种乐器的发明和使用归诸某一特定的种族,我认为是错误的。即使以某一乐器的同源形成而论,也必须考虑到这是许多民族和民族群体的文化成就,正是他们对两河流域音乐历史的发展产生了影响……琉特琴也不是偶然创造出来的,没有在此之前创造的竖琴和里拉琴,就很难想象会有琉特琴。”(P.87)乌尔古城出土了4500多年前的、已经十分完善的精美里拉琴,但作者并未以此作出其源头在乌尔古城的结论。

又譬如,在讨论木卡姆源头的问题时,德国学者艾尔斯纳为我们提供了以下信息:阿拉伯音乐学家哈比卜·托马(Habib Hassan Touma, 1934-1998)曾在1968年发表的文章中提到了卒于1363年的沙法迪的一部有关著作。托马指出,马卡姆这一术语有可能在沙菲(卒于1294年)时代就已在音乐家中流行。①参见德国音乐学家艾尔斯纳(J. Elsner, 1932- )的Zum Problem des maqam (《论马卡姆问题》),见Acta Musicologica,1975/II,p.217。木卡姆在国际学界有马卡姆、木咖姆、马咖姆、木伽姆等不同称谓。他根据沙法迪的著作,提出木卡姆这一术语“可能”出现在13世纪。这里,托马也未做任何定论。但就木卡姆的形成问题,国内有学者在没有看到包括上述沙法迪著作等相关资料的情况下,在其1998年出版的著作中却这样写道,“新疆和田学者毛拉·依斯木吐拉于公元1893年用古维吾尔文所著的《艺人简史》,书中记述了14至15世纪期间17名艺人创作木卡姆和制作乐器的史实。”“这些艺人大都生活在15世纪的前后,……因此,木卡姆的出现早于此时是肯定无疑的。这些艺人大多数生于新疆的莎车、和田等地,因此,木卡姆最初产生和流传于这一带,也是毋庸置疑的。”他还指出,这些艺人的足迹遍及印度、埃及、伊拉克等,把木卡姆带到了这些地区。这里,我们似应指出,木卡姆产生于15世纪之前,确是毫无疑问的。但它是否一定产生于新疆的莎车、和田,则还需深入探讨。至于是否由这些艺人把木卡姆带到了印度、埃及、伊拉克等其他地区,则更是一个需要认真研究的大课题,仅据以上艾尔斯纳提供的信息(更何况还有许许多多我们没有见到的现成资料),似可认定,木卡姆并不一定产生于莎车、和田一带。所以,我们不能在没有掌握大量有效资料的情况下,仅凭想象就匆忙作出结论。(我在这里举这一例子,并非针对某一作者个人,只是想强调,资料和文献的重要性,强调世界上还有大量我们没有掌握的资料和文献)

最后,我们是否可以留下一个问题:美索不达米亚的音乐是否为影响希腊和阿拉伯音乐的源头?或者,美索不达米亚的音乐是否受希腊和阿拉伯音乐的影响?这也许和宇宙的起源一样,是个永远解不开的谜,是个永远没有答案的问题。

参考文献:

[1]四川音乐学院,编.王光祈文集[M].成都:巴蜀书社,1992:132-133.

(责任编辑:王晓俊)

[中图分类号]J609;J607;J603

[文献标识码]A

[文章编号]1008-9667(2016)01-0007-07

收稿日期:2015-11-28

作者简介:金经言(1952— ),浙江萧山人。中国艺术研究院译审,研究方向:音乐社会学、音乐美学、音乐学术信息。