内战、干预与国际秩序:重新审视乌克兰冲突*

钟 准

国际关系

内战、干预与国际秩序:重新审视乌克兰冲突*

钟准

[内容摘要]内战和国际干预已成为国际秩序动荡的主要表现,2014年爆发的乌克兰冲突便是其中一例。本文从三个方面分析乌克兰内战。第一,运用安全困境理论分析冲突原因。乌克兰国内的无政府状态是导致俄罗斯族武装反叛的首要原因。仇恨恐惧的社会心理、利益受损的经济预期加剧了冲突双方的不确定性和不安全感,而与国外盟友的地理邻近性则为反叛提供了客观条件。第二,分析欧盟和俄罗斯的干预角色。乌克兰在欧盟和俄罗斯两者间的联盟选择困境激化了国内矛盾。但欧盟和俄罗斯在乌克兰内战爆发后,从联盟博弈的角度出发,都采取了对盟友有限支援同时缓和冲突的策略。第三,评估在乌克兰冲突中欧盟(以及美国)和俄罗斯在不同层面上对现有国际秩序的动摇。

[关键词]乌克兰危机安全困境联盟博弈国际秩序

2014年爆发的乌克兰危机是与国际秩序的动荡和失序相联系的。这一看法在欧洲十分普遍,2015年慕尼黑安全会议报告主题即为“崩塌的秩序、不情愿的保护者”。乌克兰冲突被视为对后冷战格局的一次调整,重新恢复了俄罗斯与西方的敌对状态。*Dmitri Trenin,“The Ukraine Crisis and the Resumption of the Great-Power Rivalry,”Carnegie Moscow Center,July 2014,http://carnegieendowment.org/files/ukraine_great_power_rivalry2014.pdf.乌克兰版图的重划还直接冲击了欧洲安全秩序,*吴志成:《乌克兰危机对欧洲秩序的影响》,《欧洲研究》2014年第6期。以及欧洲人强调民事力量和国际法的安全观。俄罗斯对危机的强力干预使人们意识到地缘政治、势力范围和大国角力仍是国际政治的重要组成部分。从乌克兰到叙利亚,一国内战与伴随而来的国际干预近年来已成为国际失序的主要表现。正如2016年慕尼黑安全会议报告主题所言:“无边的危机,鲁莽的破坏者,无助的守护者。”通过乌克兰冲突这一案例,本文将分析内战、干预与国际秩序三者的关系。

不少文献已对乌克兰冲突的原因作了解释。在内因方面,历史恩怨、族群文化冲突、经济衰退、政局动荡与合法性之争等因素都被广泛提及。*张昕、冯绍雷:《乌克兰危机的理论透视》,《世界经济与政治》2014年第6期;戴长征、张中宁:《国内囿域下乌克兰危机的根源和影响》,《东北亚论坛》2014年第5期。这些内部因素可以简单归结为乌克兰独立后国家建构的不成功。在外因方面,俄罗斯与西方在后冷战时代的地缘政治角力,特别是与欧盟在乌克兰的竞争被认为是诱发危机的重要原因。*陈新:《欧洲一体化与乌克兰的道路选择》,《欧洲研究》2014年第6期;周明:《乌克兰—欧盟联系国协定与乌克兰危机》,《欧洲研究》2014年第6期;陈新明、宋天阳:《论俄欧争夺中的乌克兰事件》,《国际论坛》2015年第1期。本文将结合国内和国际因素分析乌克兰冲突,但并不采用平行罗列的方式。第一部分探究乌克兰冲突爆发的原因,主要运用安全困境理论,从族群冲突的视角进行解释。第二部分分析乌克兰内战的外部干预变量,即欧盟和俄罗斯的作用,它们对乌克兰的长期政策和危机干预在多大程度上加剧或缓和了冲突。第三部分则关注乌克兰冲突对国际秩序的影响。

一、安全困境与乌克兰内战的爆发

1.乌克兰的无政府状态

受到将安全困境理论应用于族群冲突分析的启发,*Barry B.Posen,“The Security Dilemma and Ethnic Conflict,”Survival,Vol.35,No.1,1993;唐世平:《“安全困境”和族群冲突:迈向一个动态和整合的族群冲突理论》,《欧洲研究》2014年第3期。本文认为导致乌克兰内战的第一推动力并非是历史恩怨,而是无政府状态。国际体系由于缺乏一个世界政府和有约束力的国际法,通常被描述为无政府状态。而国内政治理应存在一个中央政府,在该国范围内维护法律的执行和政治秩序,公民无需通过自助时刻保卫自己。但在某些情况下,由于中央政府瘫痪导致法律和秩序的丧失,会出现全国性的无政府状态(如索马里)。这里的无政府状态并非单纯指中央政府的瘫痪,而是强调法律和政治秩序的混乱和无序。如在某些多族群国家,由于中央政府对国内某一族群或地区的严重歧视或缺少管制,某些地区个别族群也可能感觉到缺乏安全和公平保证的无政府状态(如苏丹的达尔富尔)。

而在乌克兰危机中,先后出现了全国性的无政府状态和个别族群认知的无政府状态。乌克兰自1991年独立以来,特别是2004年橙色革命之后,已数次出现政府危机,甚至是政府缺位的状态。*金钟:《乌克兰处于“无政府状态”》,《工人日报》2010年3月5日,第8版。此次乌克兰危机,导火索是亚努科维奇政府在2013年11月21日宣布暂停与欧盟的联系国协议,从而引发亲欧派反对政府腐败和压制的街头抗议运动欧罗迈丹(EuroMaidan)。抗议运动2013年11月下旬始于首都基辅,到12月时已蔓延至全国,包括哈尔科夫和敖德萨在内的东部和南部城市。在2014年2月18日抗议镇压升级为失控的暴力冲突后,亚努科维奇匆忙出走俄罗斯,乌克兰中央政府随即陷入瘫痪。反对派很快成立了临时政府,实现了政权更迭,首都基辅也暂时回归平静。但南部克里米亚仍然有民众举行示威集会,要求自主选择发展道路。这是因为新政府的亲欧背景,以及在一定程度上被乌克兰民族主义者占据,使得乌克兰南部和东部的俄罗斯族感觉到某种无政府状态。他们不承认基辅过渡政府的合法性,*2014年4月一项对乌克兰东部和南部8州居民的调查显示,只有42%的受访者承认当时的乌克兰议会是合法的,而50%的人认为代总统图尔奇诺夫和过渡政府总理亚采纽克不合法。转引自柳丰华:《乌克兰危机:内因、大国博弈因素与前景》,《俄罗斯学刊》2014年第3期,第15页。开始依靠自助维护自身安全。

2.对彼此意图的不确定

这里的争议焦点在于,欧罗迈丹运动在多大程度上带有乌克兰民族主义性质,而对俄罗斯族具有恶意企图。有调查指出,抗议者来自社会不同阶层,虽然以乌克兰族为主,但基本符合乌克兰特别是基辅当地族群的构成比例。乌克兰民族主义的口号在2014年1月后增多,但一直不是抗议者的主流观点。*Olga Onuch,“Who Were the Protesters?”Journal of Democracy,Vol.25,No.3,2014,pp.44~51.主流抗议口号大多是针对亚努科维奇和政府的腐败,如“赶走强盗”、“亚努科维奇,再见”、“亚努科维奇及其代理人,还我们工资”,等等。但是,右翼和民族主义组织,如自由党(Svoboda)、“右区”(Pravy Sektor)、“乌纳翁索”(UNA-UNSO)也参与到街头抗议之中,特别是在抗议运动演变为暴力冲突后。一些学者据此认为欧罗迈丹运动本质是一场右翼和民族主义运动。*Volodymyr Ishchenko,“Ukraine’s Fractures,”New Left Review,87,May-June 2014,pp.7~33.可以认为,欧罗迈丹运动的性质是多元的。但没有证据显示乌克兰民族主义者的族群动员主导了这场运动,或者乌克兰新政府对俄罗斯族怀有恶意企图。温和派的波罗申科而不是激进的民族主义者,赢得了2014年5月的乌克兰大选。从2013年年末至今,乌克兰也并没有发生针对俄罗斯族的大规模暴力活动。

安全困境理论认为,冲突双方其实并没有掠夺或驱逐对方的恶意企图,问题的关键在于对彼此意图的不确定。在乌克兰这种混乱和无序的政局下,克里米亚、顿涅茨克和卢甘斯克等俄罗斯族聚居州对乌克兰新政府的意图并不确定。通过街头政治上台的乌克兰新政府在以上地区可能被认知为“乌克兰民族主义者”、“法西斯分子”,从而构成了对俄罗斯族的潜在威胁。*例如普京就说:“他们筹备又一次政变,他们计划夺取政权,不达目的誓不罢休。伴随这一进程而来的是恐怖、杀戮和种族迫害。政变的主要执行者是民族主义者、新纳粹分子、恐俄者和反犹分子。” http://www.guancha.cn/europe/2014_03_19_214922.shtml。特别是克里米亚,1954年才从俄罗斯划归乌克兰,俄罗斯族占到了当地人口多数。1991年苏联解体后,许多克里米亚居民便对成为乌克兰一部分表示不满。例如,乌克兰政府把乌克兰语定为国语,俄罗斯族感到在升学、晋升和就职等方面受到歧视。1995年克里米亚议会一度宣布独立,当时就有爆发冲突的可能。驻扎在塞瓦斯托波尔的俄罗斯黑海舰队使得情况更加复杂化。直到相对亲俄的库奇马在全国选举中获胜,情况才得到缓和。反过来,基辅方面对克里米亚的分离倾向也一直保持高度警惕。

3.权力的积累和螺旋式上升

安全困境一旦出现,疑惧的双方为了保护自己就要扩大权力,如扩充军事实力和动员能力,并且呈螺旋上升的自我强化状态。在克里米亚,这种不安全感首先来自2014年2月23日乌克兰最高拉达(议会)取消俄语作为地区官方语言的倡议(并未获得批准)。反对乌克兰新政府的抗议者打出了克里米亚和俄罗斯旗帜,并组建了自卫民兵。2014年2月21日,克里米亚特别会议召开,据称会议讨论了邀请俄罗斯军事干预的可能。作为回应,乌克兰国家安全局表示“将用严厉的措施防止领土分裂”。在克里米亚首府辛菲罗波尔,也有持乌克兰、鞑靼和欧盟旗帜的示威者表达了对乌克兰新政府的支持。各派示威者2月26日开始在辛菲罗波尔对峙并发生小规模冲突。乌克兰新政府方面呼吁联合国派遣观察员来克里米亚,而此时俄罗斯军队已经开始控制通往辛菲罗波尔的主要道路。2月27日,不明身份的武装人员占领了克里米亚议会和政府大楼,并升起俄罗斯国旗。被包围的克里米亚议会召开紧急会议,任命亲俄派的阿克肖洛夫为克里米亚新总理,并决定举行全民公投决定克里米亚前途。为了扩大自身权力,阿克肖洛夫于3月1日向俄罗斯请求援助。在俄罗斯军队实际控制克里米亚的情况下,公投结果是支持克里米亚从乌克兰独立,并加入俄罗斯联邦。乌克兰无力与俄罗斯在克里米亚进行军事斗争,原乌克兰驻克里米亚的海空军部队或宣布效忠克里米亚当局,或被解除武装。

领土完整遭到破坏的乌克兰势必积极扩大自身权力,维护自身安全。基辅一方面呼吁国际社会特别是西方国家介入危机;另一方面重整军备,如组建新的国民卫队,并接受美军训练。尽管在克里米亚已经回天无力,但基辅方面并不打算在东部地区重蹈覆辙。2014年3月开始,乌克兰东部的亲俄派在顿涅茨克、哈尔科夫、第聂伯罗彼得罗夫斯克等多座城市集会,要求仿效克里米亚就“脱乌入俄”议题进行公投。亲俄武装分子在东部占领政府大楼,并宣布成立顿涅茨克和卢甘斯克人民共和国,脱离乌克兰独立。随即乌克兰军队在东部展开“反恐”行动,与亲俄武装分子发生激烈冲突,一年内导致至少6000余人死亡,*“Ukraine Crisis:Rebel Leader Warns Truce ‘Could Fail’,”http://www.bbc.com/news/world-europe-32363766.117万人流离失所。*联合国人权事务高级专员办事处:“Situation Report-Ukraine,”No.33,http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20Ukraine%20Situation%20Report%20number%2033.pdf。

4.安全困境的加剧因素

乌克兰东西部的差异和政治分裂早在2004年橙色革命时就为人所知。为何橙色革命时并没有太多流血,而10年后的危机却严重到使国家陷入内战呢?理性选择理论倾向于认为,有冲突的族群之所以诉诸武力,是因为双方很难在讨价还价中达成反映双方实力对比的妥协方案。*James D.Fearon,“Rationalist Explanations for War,”International Organization,Vol.49,No.3,1995,pp.379~414;焦兵:《族群冲突的理性主义逻辑及其对中国的启示》,《国际展望》2015年第2期。主要原因是战略互动中的信息不对称、议题不可分割性(地区独立和乌克兰领土完整无法兼得)和承诺无法保证等(因此需要国际社会介入)。但理性主义解释更多的是冲突爆发之后难以很快平息的原因,而忽略了推动冲突爆发的心理调节和物质调节因素。*唐世平:《“安全困境”和族群冲突:迈向一个动态和整合的族群冲突理论》,《欧洲研究》2014年第3期,第39页。如果说无政府状态是安全困境的首要条件,那么下列三个因素则加剧了这次乌克兰危机中的安全困境。

首先是社会心理因素。领导人和族群精英利用恐惧和仇恨的心理因素,通过煽动族群紧张关系来获取政治权力,避免被边缘化。乌克兰民族主义者极力渲染苏联时代的乌克兰饥荒,把它作为俄罗斯族对乌克兰族的昔日暴行。过渡政府上台伊始出台了一些讨好乌克兰民族主义者的政策,如试图取消俄语在部分地区的官方语言地位。这样做的动机并非是想驱逐或消灭俄罗斯族,而是利用他者团结乌克兰族民众,强化自身的政治合法性。同样的情况也出现在俄罗斯族政治精英中。他们使用“法西斯分子”、“屠杀”等字眼描绘欧罗迈丹运动和乌克兰新政府,营造俄罗斯族民众的不安气氛。这就形成了两族精英为了工具性目的“争相竞价”(ethnic outbidding)的局面。*“族群争相竞价”的概念可参考Donald L.Horowitz,Ethnic Groups in Conflict,University of California Press,1985,Chapter 8;Stuart J.Kaufman,“Spiraling to Ethnic War:Elites,Masses,and Moscow in Moldova’s Civil War,”International Security,Vol.21,No.2,1996,pp.108~138.而竞价的主要手段是对舆论和话语进行架构(framing),使民众以特定视角(如族群竞争的视角)去理解事件。*“架构”的概念被广泛用来解释社会运动的动员,Robert D.Benford,David A.Snow,“Framing Processes and Social Movements:An Overview and Assessment,”Annual Review of Sociology,Vol.26,2000,pp.611~639.

其次是经济因素。乌克兰东部与西部地区的经济利益并不一致。东部地区是苏联时代重要的工业基地,目前对俄罗斯市场仍有重要依赖,而西部地区则以农业和轻工业为主,并且向西欧大量输出劳动力。乌克兰独立后整体经济发展迟缓,在金融危机中更受到重创,使东西部民众都心怀不满:西部民众看到邻国波兰在加入欧盟后迅速发展,而东部民众则看到俄罗斯故国的生活水平更高。双方都渴望改变,然而是朝着截然不同的方向行进。西部支持乌克兰与欧盟经济一体化,而东部则倾向与俄罗斯的欧亚经济联盟一体化。亚努科维奇暂停与欧盟的一体化进程,直接原因是2013年8月以来乌克兰与俄罗斯等独联体国家经贸关系恶化,欧盟对此缺少实际补偿。*时任乌克兰副总理博伊科在新闻发布会上的解释,http://news.xinhuanet.com/2013-11/22/c_125743029.htm。而暂停欧盟联系国协定,就触犯了西部一些人的利益。接下来一旦亲欧的乌克兰新政府在工业产品生产上采取欧盟标准,又可能会导致不少东部企业暂时无法达到标准,同时又失去俄罗斯的订单。*戴长征、张中宁:《国内囿域下乌克兰危机的根源和影响》,《东北亚论坛》2014年第5期,第90页。物质利益受损的威胁加剧了东西部民众的不安,更易被动员。

再次是地理因素。俄罗斯族作为少数族群,要与乌克兰族主导的中央政府开战,除了具备反叛的动机和意图外,还需具备一定的条件。其一,反叛组织需要有根据地,往往是本族聚居地,从中能够获得人力、物力和财力的支持。其二,支持也可以来自国外势力,特别是邻国的本族人士。这种跨界族群问题又被称为“马其顿综合征”,比如体现为民族(统一)主义者关切邻国的本族状况并提出要求,希望他们能够加入本国或建立自己的国家。*Myron Weiner,“The Macedonian Syndrome:An Historical Model of International Relation and Political Development,”World Politics,Vol.23,No.4,1971,p.673.地理因素在此起着关键作用,反叛武装的据点最好远离中央政府的核心势力范围,而靠近国外同族支持势力。这也解释了为什么乌克兰最东部靠近俄罗斯边境的顿涅茨克和卢甘斯克州的反叛武装力量发展最为壮大,而相对更靠近基辅的哈尔科夫、敖德萨、第聂伯罗彼得罗夫斯克和扎波罗热等州虽然也有亲俄派示威,但未能形成割据之势,仍在基辅政府的控制之下。

这一部分运用安全困境理论解释了乌克兰内战的爆发原因(图1)。乌克兰族与俄罗斯族的族群矛盾之所以升级为武装冲突,主要是因为2013年年末至2014年年初混乱无序的乌克兰国内局势。无政府状态导致乌克兰东部俄罗斯族的不确定性和不安,他们便通过族群动员和武装斗争来维护自身安全,包括某种身份认同上的安全。而恐惧仇恨的社会心理、利益受损的经济预期以及靠近外国盟友的地理因素加剧了乌克兰的安全困境。前两者增加了基辅政府和分离势力动员民众的能力,而地理因素则为东部武装分子的反叛行动提供了客观条件。

图1 乌克兰冲突的安全困境及其加剧因素

二、外部联盟对乌克兰冲突的影响

1.乌克兰的联盟选择困境:欧盟还是俄罗斯?

上文提到俄罗斯和欧盟作为盟友加剧了乌克兰的安全困境,主要是因为无政府状态下的国家或次国家行为体会想方设法增强自身实力,而对外结盟便是手段之一。根据格伦·斯奈德的分类,结盟带来的利益可以分为一般的和特殊的利益。一般的利益是指在无政府状态下保证一国的安全,并不针对特定第三国或特定事件;而特殊的利益则涉及与具体国家的矛盾或密切的关系。这种特殊利益的考量可能是基于意识形态、经济和族群等因素。*Glenn H.Snyder,“The Security Dilemma in Alliance Politics,”World Politics,Vol.36,No.4,1984,p.464.在乌克兰的案例中,我们能观察到这两种利益导向的盟友形式,其中第二种基于特殊利益的结盟发挥了重要影响。

由于全球无政府体系中存在安全困境,为了增强一般性的国家安全,独立后的乌克兰就在国际社会寻求盟友或准盟友。乌克兰在苏联解体后放弃了核武器,而向世界核大国寻求安全保证。根据1994年的《布达佩斯安全保障备忘录》(Budapest Memorandum on Security Assurances),世界主要核大国俄罗斯、英国和美国担保乌克兰的安全和领土完整,不受核武器的威胁。中国和法国也单独给予了乌克兰相应的安全保证。不过《布达佩斯安全保障备忘录》在2014年未能保证乌克兰的安全和领土完整。英美等国指责俄罗斯合并克里米亚违犯了《布达佩斯安全保障备忘录》,而俄罗斯则强调安全保障备忘录不适用于通过政变上台的基辅政府,并谴责西方对政变的支持。

乌克兰当时之所以向所有核大国寻求保护,是因为仅从无政府国际体系的视角出发,与谁结盟都是有可能的,因此具有不确定性。而到了国家分析层次,各国基于意识形态、经济和族群等特殊利益上的亲疏远近会在结盟选择上减少这种不确定性。乌克兰的问题在于,由于国内的族群对立,东西部的经济差异,在选择与欧盟还是俄罗斯结盟(或应俄罗斯要求保持中立)的问题上摇摆不定。在首任总统克拉夫丘克执政时期(1991~1994),乌克兰更加亲西方,希望加入欧共体,对俄罗斯主导的独联体整合兴趣不大。*吴建军:《乌克兰总统列·马·克拉夫丘克》,《东欧中亚研究》1992年第3期。第二任总统库奇马(1994~2005)相对亲俄,1997年与俄罗斯签订了为期10年的《友好、合作和伙伴关系总条约》。通过2004年橙色革命当上总统的尤先科(2005~2010)再次全面倒向西方,积极谋求加入欧盟和北约,在天然气价格和黑海舰队问题上与俄罗斯龃龉不断,在2008年俄格战争中也支持格鲁吉亚。反倒是时任总理的季莫申科试图在欧洲与俄罗斯之间寻求平衡外交。亚努科维奇2010年担任总统后,叫停了乌克兰加入北约的进程,改善了与俄罗斯关系。乌克兰将俄黑海舰队在克里米亚的驻扎时间延长了25年,作为回报从俄罗斯得到了低于欧洲市场30%的廉价天然气。

欧盟和俄罗斯是乌克兰的第一和第二大经济伙伴,2012年分别占乌克兰总出口的25.3%和24.1%,但双方在乌克兰乃至中东欧地区也存在经济和地缘上的竞争。双方都拥有各自的一体化机制,相比之下欧盟更胜一筹。*陈新:《欧洲一体化和乌克兰的道路选择》,《欧洲研究》2014年第6期。在政治上,相对于欧盟的不断扩大,俄罗斯发起的独联体组织松散,吸引力下降。在经济上,欧洲经济区(EEA)的规模和质量也远胜独联体自由贸易区。在2013年危机爆发之前,乌克兰已经是独联体自由贸易区成员,但没有参与俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦三国组成的欧亚经济联盟。而欧盟从2007年3月起启动了与乌克兰新的联系国协定(Association Agreement)谈判,将通过逐步趋同的方式使乌克兰的相关法律规则转化为欧盟规则,这在乌克兰国内至少是中西部具有较强的吸引力。

由于自贸区和关税同盟,特别是更深入的经济联盟和联系国协定存在排他性,欧盟和俄罗斯双方都不愿意看到乌克兰加入对方联盟。俄罗斯相对欧盟在该问题上更加敏感,将后者在独联体地区的一体化和改革项目视作对其传统势力范围的挑战。据路透社报道,普京在2013年11月9日向亚努科维奇明确表示,乌克兰签署欧盟联系国协定将“立即失去很多,俄方将限制乌克兰商品进口”,而加入俄方主导的关税同盟,乌克兰将“立即获得利益,包括天然气价格优惠”。普京否认了这一威逼利诱,并指责欧盟方面施压并勒索乌克兰。*《乌克兰变局真相》编写组编:《乌克兰变局真相》,新华出版社2014年版,第23~24页。

欧盟在欧罗迈丹运动时支持乌克兰反对派,并制裁亚努科维奇政府参与镇压的官员。而主要代表西部地区和乌克兰族利益的乌克兰新政府的上台,意味着乌克兰选择与欧盟和西方结盟。目前基辅与欧盟和美国具有意识形态上的亲近性,经济上也有合作潜力,可以成为基于特殊利益的盟友。但需要注意的是,目前乌克兰只是签署了关于经贸问题的欧盟联系国协定,还不是欧盟或北约的正式成员国。在不存在明文规定集体防卫的安全联盟的情况下,乌克兰新政府要求欧盟和北约军事干预或提供军事援助,*《乌克兰外长:乌已向北约和欧盟请求军事援助》,http://world.huanqiu.com/exclusive/2014-08/5108939.html。很可能是高估了西方与俄罗斯的地缘冲突和经济竞争,在讨价还价上显得过于急迫。

俄罗斯在基辅亲西方政权上台后,现阶段失去了与乌克兰结盟的可能性,转而支持乌克兰东部亲俄分离势力。俄罗斯试图通过分离运动使乌克兰“联邦化”,以防止整个乌克兰在基辅政府的领导下加入北约。*Dmitri Trenin,“The Ukraine Crisis and the Resumption of the Great-Power Rivalry,”Carnegie Moscow Center,July 2014,http://carnegieendowment.org/files/ukraine_great_power_rivalry2014.pdf,p.7.与欧盟与乌克兰新政府的联盟相比,俄罗斯与乌克兰东部分离势力之间的联盟关系更加亲密。一是因为同族亲密性;二是因为更大程度的战略利益。前者主要作用于国内政治。保护在乌克兰的俄罗斯族同胞,诉诸俄罗斯民族认同,是俄罗斯行动的主要合法性来源。以此为由普京获得了国内议会的授权,*克里姆林宫援引普京的话说:“乌克兰现阶段的非常局势对俄罗斯民众的生命造成威胁,我请求国会联邦会,对乌克兰领土使用武力,直至该国政治局势恢复。” http://www.chinanews.com/gj/2014/03-01/5898868.shtml。以及广泛的民意支持。*《外媒:乌克兰局势提升俄自豪感普京支持率飙升》,http://www.chinanews.com/gj/2014/05-08/6149669.shtml。战略利益主要是从地缘政治考虑,乌克兰全面倒向西方的前景引发了俄罗斯的不安全感。作为黑海战略要地和沙俄/苏联的历史疆域,克里米亚和顿巴斯地区对于俄罗斯的地缘重要性要高于西方,属于俄罗斯的核心利益。

2.欧盟和俄罗斯对乌克兰冲突的直接介入

一旦联盟结成(即使还没有签署正式条约),不再有选择困境,这时需要考虑的是在多大程度上忠实于盟友,特别是在面对盟友与第三方的冲突时。对于陷入冲突的一方来说,需要考虑的是避免被抛弃;对于被指望提供援助的一方来说,害怕的是陷入与第三方的冲突。在外部盟友加入乌克兰安全困境的博弈后,对乌克兰冲突的分析必须考虑另外3对博弈:(1)乌克兰新政府与其盟友欧盟(以及美国);(2)乌克兰东部分离势力与其盟友俄罗斯;(3)欧盟(以及美国)与俄罗斯。

前两对博弈涉及盟友之间的讨价还价。这种联盟困境在于,需要援助的一方减少被抛弃风险的同时,将增加其盟友陷入冲突的风险。而盟友减少自己陷入冲突风险的同时,又会增加需要援助的一方被抛弃的风险。*Glenn H.Snyder,“The Security Dilemma in Alliance Politics,”World Politics,Vol.36,No.4,1984,p.466.由于相互依赖的不平衡性,往往是被需求更多的盟友拥有更大的讨价还价能力。有支援能力的盟友通常只给予冲突中的盟友有限和临时性的援助承诺,以此保持对有求于己的盟友的影响力。在多极体系下,冲突中需要援助的一方在感到盟友背弃的情况下,也可以选择与其他国家结成新的同盟。但是,目前的欧洲可以说仍然近似于两极体系(欧盟+北约,俄罗斯),解除现有联盟而与第三方(如中国)结盟并不现实。

欧盟在乌克兰与俄罗斯和亲俄分离势力爆发冲突后,仍然站在乌克兰新政府一方,并没有与俄罗斯交好或解除与乌克兰的联系国协定(这是最严重的背弃盟友行为)。同时在联系国协定的基础上,欧盟2014年向乌克兰提供了一揽子经济援助。*《欧盟重金援助乌克兰》,http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/m/201405/20140500588504.shtml。唯一可能削弱双方联盟的,是欧盟拒绝提供乌克兰所期望的军事援助。*《欧盟理事会主席:欧盟无意对乌克兰进行军事援助》,http://www.chinanews.com/gj/2015/04-27/7236145.shtml。这也为乌克兰寻找欧盟以外的盟友提供了动机。在欧盟无力和无意给予军事支持的情况下,目前美国已向乌克兰提供了武器援助,并派遣了美军300人到乌克兰培训国民卫队。乌克兰东部武装甚至认为有美国特种部队和雇佣兵直接参加了战斗。值得注意的是,尽管欧盟和美国本身具有同盟关系,但在乌克兰问题上并非是铁板一块。2014年2月美国助理国务卿纽兰抱怨欧盟斡旋行动迟缓,甚至爆出粗口。*《美助理国务卿爆粗骂欧盟》,http://news.xinhuanet.com/world/2014-02/08/c_126097131.htm。

但无论是欧盟还是美国,都力图避免因乌克兰危机而陷入与俄罗斯军事冲突之中。如果西方向乌克兰提供有求必应的支持,只会使基辅政府在冲突中更加强势和不易妥协,最终增加欧美被拖入乌克兰武装冲突的风险。相反,通过控制对乌克兰新政府的支持力度(有限和有条件的),西方更能促使乌克兰进行谈判和妥协。在德国和法国的积极斡旋下,乌克兰政府最终于2015年2月与东部武装达成新明斯克停火协议。该协议在事实上默认了乌克兰东部两州的独立性,还引起了乌克兰民族主义分子(如右区)的不满。

俄罗斯与乌克兰亲俄武装之间的关系一直扑朔迷离,可以认为也是有限盟友关系。毫无疑问,俄罗斯支持乌克兰东部分离势力,对卢甘斯克和顿涅茨克两州的独立公投表示尊重和理解,同时在俄乌边境集结大量军队,威慑基辅政府和西方。乌克兰和西方更认为是俄罗斯领导、组织和武装了乌克兰东部的“自卫军”,俄罗斯不仅以人道主义救援为名向其输送战略物资,*陈小茹:《俄可能以“人道主义援助”为由介入乌东乱局》,《中国青年报》2014年5月31日,第4版。甚至还直接参与了乌克兰东部的军事行动。*“Ukraine Crisis:Ukrainian Forces Retreat from Luhansk Airport Amid Claims of Attack by Russian Tank Battalion,”http://www.abc.net.au/news/2014-09-01/ukraine-forces-pull-back-from-airport-at-luhansk/5711596.另一方面,俄罗斯力图否认其与乌克兰东部武装的盟友关系。莫斯科既没有承认宣布独立的卢甘斯克和顿涅茨克人民共和国,也没有准备让两州加入俄罗斯。相反,俄罗斯表现出中立姿态,在促成分离武装签署停火协议的同时,强调自身并非是冲突的参与方,没有履行明斯克协议的义务。*《普京发言人:是否履行明斯克协议不是俄罗斯的事》,http://world.huanqiu.com/exclusive/2015-02/5688684.html。

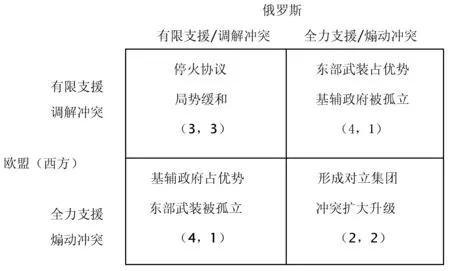

欧盟和俄罗斯之所以限制对己方盟友的支援,除了在联盟困境中保持对盟友的影响力,避免被拖入冲突外,也是因为考虑到俄欧关系(第三对博弈)。很强的援助承诺将固化联盟,以及相应的敌对关系。乌克兰问题并非是欧盟与俄罗斯之间唯一的议题,双方在能源、安全(如反恐和伊朗核问题)和经济贸易等方面并非是全面竞争关系,而是竞合关系。双方不愿意因为强烈支持乌克兰冲突中的盟友而彻底破坏俄欧关系,所以倾向于保留合作的可能。因此欧盟和俄罗斯在介入乌克兰内战时,在外交和制裁问题上存在直接斗争的同时,也不断地向对方释放合作调停的意愿。这种善意互动使冲突中的基辅政府和乌克兰东部武装意识到,背后盟友的支持并非是无限和无条件的,因此更有可能采取谨慎和妥协立场。

欧盟和俄罗斯在乌克兰内战爆发后采取的是对己方盟友的有限支援,而对冲突本身采取调解的态度。这样做的好处是减少本方被卷入冲突的风险,同时缓和已有的紧张局面。但这样做同样存在风险,除了使盟友感到存在背叛的风险,也显出本方决心和忠诚的不足。这就可能鼓励敌对一方及其盟友采取更加强硬的举措,特别是如果对方本身具有扩张主义或修正主义倾向。*Glenn H.Snyder,“The Security Dilemma in Alliance Politics,”World Politics,Vol.36,No.4,1984,p.470.因此,欧盟和俄罗斯在乌克兰危机中面临联盟困境(图2)。

图2 乌克兰内战中联盟博弈困境

三、乌克兰冲突与国际秩序

那么在乌克兰危机中,是否有一方是修正主义或扩张主义,破坏了现有国际秩序呢?从乌克兰和欧盟的角度分析,俄罗斯吞并克里米亚,其盟友亲俄武装试图从乌克兰独立,打破了主权和领土完整等国际规则,是典型的修正主义。*Roy Allison,“Russian ‘Deniable’ Intervention in Ukraine:How and Why Russia Broke the Rules,” International Affairs,Vol.90,No.6,2014,pp.1255~1297;Roland Freudenstein,“Facing up to the Bear:Confronting Putin’s Russia,”European View,Vol.13,No.2,2014,pp.225~232.莫斯科的行为也引起了与俄罗斯存在类似纠纷的格鲁吉亚、摩尔多瓦和波罗的海三国的不安。而站在俄罗斯的立场,欧盟和美国在独联体地区支持“颜色革命”式的政权更迭,紧接着试图将乌克兰和格鲁吉亚等国纳入北约和欧盟,也是一种修正主义行为。颜色革命不仅削弱俄罗斯的传统影响力,而且威胁到了莫斯科政权的安全。*[俄]德米特里·特列宁著,韩凝译:《帝国之后:21世纪俄罗斯的国家发展和转型》,新华出版社2015年版,第76页。米尔斯海默认为乌克兰危机错在西方,西方“一直在试图潜入俄罗斯后院,威胁后者的核心战略利益”。*John J.Mearsheimer,“Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault:The Liberal Delusions That Provoked Putin,”Foreign Affairs,Vol.93,No.5,2014,p.1.鉴于此,布热津斯基和基辛格这样的现实主义者建议乌克兰“芬兰化”:保持与俄罗斯的紧密关系,可以在经济和政治上靠近欧盟,但在外交上保持中立,绝不加入北约这样的军事同盟。*Zbigniew Brzezinski,“Russia Needs to Be Offered a ‘Finland Option’ for Ukraine,”Financial Times,Feb.22,2014;Henry A.Kissinger,“How the Ukraine Crisis Ends,”Washington Post,March 5,2014.

这里有必要对国际秩序和修正主义国家的概念予以探讨。广义的社会具有秩序,国际社会也存在国际秩序。秩序并非是随意的排列,而是为了实现特定目标或价值的社会生活安排。赫德利·布尔将国际秩序定义为“追求国家社会(a society of states)或国际社会(international society)的基本或主要目标的行为格局”。这些目标包括维护国际社会本身的生存,维护国家的独立和外部主权,以及追求和平。同时还要像广义的社会秩序一样,限制暴力、信守承诺以及尊重财产所有权。赫德利·布尔认为,国际秩序的维持可以通过以下方式:(1)均势;(2)国际法;(3)外交;(4)战争;(5)大国管理。*[英]赫德利·布尔著,张小明译:《无政府社会:世界政治秩序研究》,世界知识出版社2003年版。

在冷战后有关国际秩序的讨论中,出现了修正主义国家的概念。*Randall L.Schweller,“Bandwagoning for Profit:Bringing the Revisionist State Back In,”International Security,Vol.19,No.1,1994,pp.72~107.相对于维持现状国家,修正主义国家是现行国际秩序的挑战者。在施韦勒看来,修正主义国家或许是受到现状的阻碍和压迫,从而要求条约、边界和领土的变化,以重新分配权力。而现状国家则对现行国际秩序较为满意。尽管修正主义国家的概念常与权力转移理论联系在一起,但没有理由将崛起国与修正主义国家等同起来。*韦宗友:《解读修正主义国家:概念、指标及涵义》,《国际论坛》2006年第2期。全球或地区性的霸权势力也有可能借助其实力优势,进一步改变现状,使其朝着更有利于自己的方向发展。在乌克兰冲突中,我们很难简单地以霸权国和崛起国来区分欧盟(以及美国)和俄罗斯。根据布尔所定义的国际秩序的5种维持方式,我们可以在不同层面上分析乌克兰危机对国际秩序的影响。

均势可以防止出现一个征服性的世界帝国,或者地区主导国家吞并或支配本区域国家。此外由于均势的存在,其他维持国际秩序的方法才得以实现。例如,国际法的执行有赖于对等原则的效力,如果存在一个无法制衡的主导国家,该国可以无视其他国家采取的对等措施。冷战后的西方国家时常忽略均势对于维持国际秩序的作用。它们自视宪政民主国家,已经受到国内政治的制约,而无需再被国际均势所限制。西方政治精英通常认为北约和欧盟的东扩是对所在地区和整个国际社会有利,而没有充分认识到这造成了对其他大国的威胁。实际上,缺乏制衡的权力通常会导致权力的腐败和滥用,无论是在国内还是国际社会。

与维持均势相关的是大国的作用。欧盟本身的超国家和自由市场性质,使得它有意无意地忽略了欧洲大国的传统均势。而在避免和控制危机上,欧盟则显得力不从心。冷战期间,美苏双方互相承认对方的势力范围,尽量避免在对方后院进行攻势活动,例如支持颠覆亲近对方的政权。而在冷战之后,俄罗斯的大国地位及其在原苏联地区的主导权没有受到西方尊重。由于俄罗斯实力的下降,欧盟和美国不再承认东欧地区是苏联继承者俄罗斯的势力范围。在乌克兰问题上,西方最初没有遵循大国一致或大国共管原则。由于西方的乌克兰政策缺乏与俄罗斯的协调,欧盟未能避免危机的爆发。但在冲突爆发后,德国和法国发挥了一定的大国作用。通过德法俄乌的4国峰会等外交渠道,乌克兰冲突得到了有效管控。

俄罗斯在强调均势和大国作用的同时,却在国际法和多边核威慑问题上挑战了国际秩序。首先,俄罗斯在克里米亚的行动无疑损害了乌克兰的主权和领土完整。在欧洲,这显然不符合1975年《赫尔辛基协定》的规定。俄罗斯强调其是在捍卫国际法所规定的权利,如克里米亚的自决权,并援引科索沃独立这一先例。*俄罗斯联邦驻华大使馆:《俄罗斯针对克里米亚和乌克兰所持立场的法律依据》,http://www.russia.org.cn/chn/2881/。但这一论点在国际法上存在较大问题。*孙世彦:《克里米亚公投入俄的国际法分析》,《法学评论》2014年第5期,第145页。国际社会的态度在联合国安理会谴责克里米亚公投的投票表决中也可见一斑(仅俄罗斯否决,中国弃权)。其次,俄罗斯对《布达佩斯安全保障备忘录》事实上的违反,挑战了多边相互核威慑机制,并且损害了全球核不扩散的努力。由于放弃核武器的国家未能得到许诺的安全保障,这为伊朗和朝鲜核问题的政治解决留下了一道阴影。

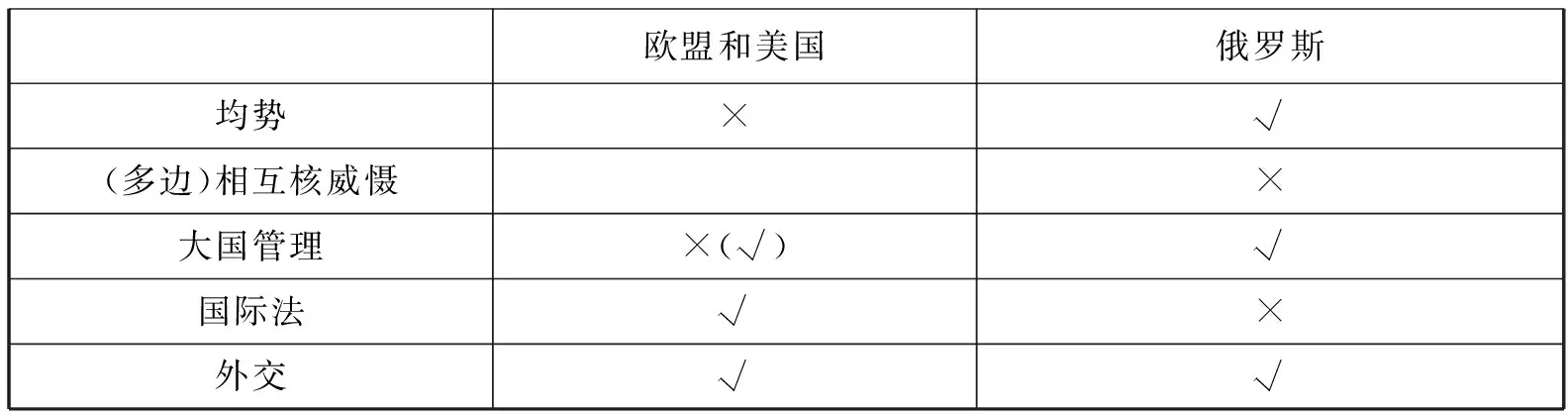

西方和俄罗斯是在不同层面动摇了国际秩序(表1)。欧盟和美国没有遵循东欧地区的均势,一再挤压俄罗斯的传统势力范围。在乌克兰危机之初西方也没有重视大国管理的作用,不顾俄罗斯的反对一味地支持反对派的夺权活动。而俄罗斯寻求均势的措施,如合并克里米亚,可能违反了相关国际法。对乌克兰主权和领土完整的损害,破坏了作为《布达佩斯安全保障备忘录》根基的多边相互核威慑机制。尽管如此,欧盟和美国或俄罗斯都不是彻底的修正主义者,在乌克兰内战爆发后采取了大国管理和外交手段,避免了冲突升级。

表1 乌克兰冲突中国际秩序的维护者(√)和修正者(×)

四、结论和启示

乌克兰冲突也给我们理解世界其他地区的族群内战提供了启示。首先,在缺乏民主传统的多族群国家突然建立民主制度,引入多数人对少数人的概念,可能会激化族群冲突。“我们人民”(we, the people)的民主观念可能会转变为“我们民族”(we, the ethnos)的族群观念,进而为暴力的族群清洗创造了前提条件。*[美]迈克尔·曼著,严春松译:《民主的阴暗面》,中央编译出版社2015年版。尽管乌克兰危机没有发生有组织的族群清洗,但动荡的民主进程中带来的无政府状态也制造了这样的恐惧,这种恐惧便成为俄罗斯族进行反叛活动的重要动机。此外,民主转型中的开放党禁催生了大量的族群性政党,而言论自由则给了部分政治精英架构族群议题,甚至煽动仇恨的空间。*左宏愿:《选举民主与族群冲突:断裂型多族群国家的民主化困局》,《民族研究》2015年第2期。这是在根本上动摇以国家为中心的当代国际秩序。

其次,国内族群矛盾可能因为国际盟友的作用而激化。国际行为体基于意识形态或族群亲密性的联盟选择,可能会进一步撕裂当事国的族群关系。外国盟友的存在及其支持态度,尽管其初衷并非是修正主义的,但在实践中很可能鼓励国内族群采取激进手段夺取政权或分离叛乱。无论是欧罗迈丹运动,还是克里米亚和东部两州的分离,都是在外国盟友支持下的产物。但同时我们也要看到国际干预的正面作用。在冲突爆发后,非修正主义的盟友为了避免被拖入冲突,往往会约束冲突当事方而不会全力支持,同时对冲突采取调解态度。

当下中东乱局也应从族群内战和国际干预的角度进行解释。在叙利亚内战中,反对派武装“民主”诉求背后也有错综复杂的教派和族群冲突。*陈贻绎:《叙利亚内战的宗教族群派别冲突状况分析》,《阿拉伯世界研究》2013年第6期。2011年利比亚内战也是如此,卡扎菲支持者和反对者来自对立的部族。独裁政权倒台后的无政府状态可能会加剧族群冲突。在推翻卡扎菲政权后,利比亚不同部族和地区的冲突愈演愈烈。但西方国家在对利比亚和叙利亚进行干预时,出于意识形态和国内政治考虑,片面支持打着民主旗号的一方进行政权更迭,而忽视无政府状态的风险。这不仅不利于该国内战的平息,动荡的叙利亚和利比亚也成为恐怖主义的温床,大量难民从两国涌向欧洲。欧盟和美国应当反思其对外政策,在危机干预时需考虑均势和其他大国的作用,多运用外交而非武力手段。

[作者简介]钟准,重庆大学人文社会科学高等研究院讲师

*本文是重庆大学中央高校基本科研业务费专项项目“中国外交‘不干涉内政’原则的起源和影响”(106112016CDJXY70009)的阶段性成果。