肝硬化和微生态失调:下一代测序的新见解

马振增 陆伦根

肝硬化和微生态失调:下一代测序的新见解

马振增陆伦根

200080上海交通大学附属第一人民医院消化科

在中国汉族的肝硬化患者中,Qin等[1]进行了广泛的微生物群研究,大约100位肝硬化患者的结肠微生物菌群结构同健康汉族对照组进行比较,主要发现肝硬化患者大便微生物含量不同于健康对照组。虽然这一研究应用了非常复杂的分析技术,但它并不是第一个显示肝硬化与肠道菌群失调相关的研究。事实上,这一观点可以追溯到20世纪50年代,当时Sherlock及其同事[2]发现肝硬化患者回肠含有过量的大肠菌群。在随后的几十年间,随着生物鉴定技术日益精准,大量研究证明了肝硬化患者小肠和结肠细菌含量的改变[3]。最近,鼠类试验显示微生物群的构成可能是慢性炎症引起的肝纤维化发展的致病因素[4]。

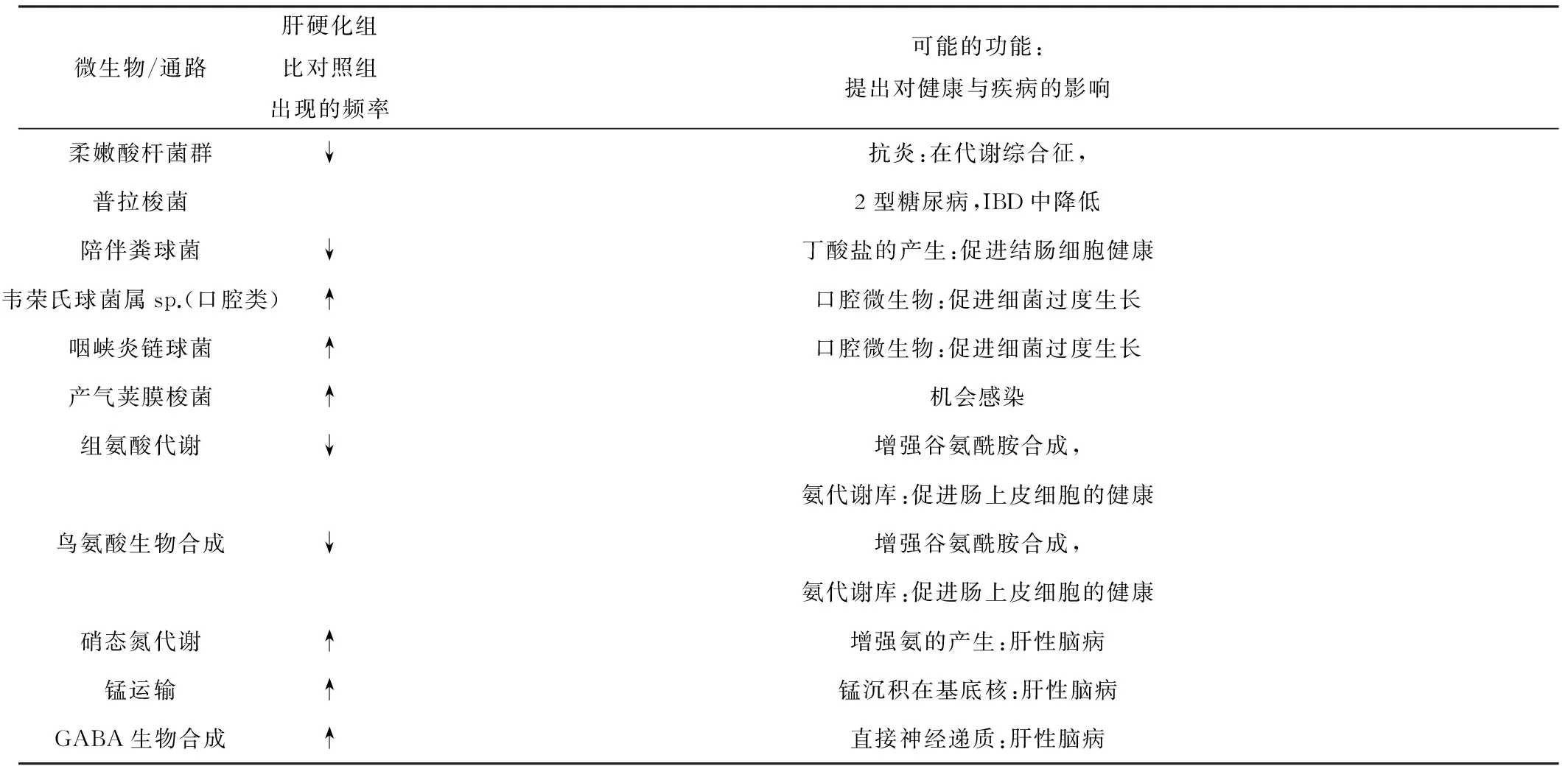

随着对肠道微生物菌群功能相关性的质疑,在当前的研究中,新一代测序技术和生物信息学不仅可以被用于确定细菌种类呈现的分子水平,而且也用于全面确定通过微生物基因组到宏基因组种系编码的簇代谢功能(表1)。该文发现了几个有趣的结果。例如,特殊细菌种类,尤其是在口腔菌丛中发现的特殊细菌种类,在肝硬化患者中呈现高含量,而在健康对照组却没有发现这种现象,提示口腔共生生物侵入肝硬化患者的肠道。这一发现提出了这些移位的口腔有机物,包括韦荣氏球菌属和链球菌属加重肝硬化相关病理的可能,如肠内菌群过度生长、高动力循环状态和肝性脑病。作为直接引起肝脏疾病相关病理的感染性病原体,虽然这些口腔微生物仅仅偶然地被发现(如脓肿或细菌过度生长),但它们可能通过减弱肠黏膜屏障,以利于肠内共生菌包括肠杆菌(如埃希氏均属)逃逸,通过菌群移位从肠内进入宿主组织,从而间接加重肝脏疾病相关的病理。

对富含微生物群的肝硬化患者模块化微生物功能分析支持微生物群有助于对肝性脑病(HE)发病的认识。HE与血氨水平逐渐升高、锰在基底核的沉积及神经递质GABA的参与有关;事实上,在Qin等的研究中,肝硬化的微生物组富含硝酸盐向氨的同化、锰转运及GABA生物合成的基因型。当肠内细菌受到抑制或排出时改善了肝性脑病患者的认知,虽然研究小组没有证明因果关系,但是这些发现进一步支持了用于解释抑制HE的抗生素或导泻药疗效的病理生理[5]。

表1 在肝硬化肠道微生物组中发生变化的突出的细菌种类和鉴定的代谢通路

注:此表基于Qin等研究的数据

然而Qin等研究的主要缺点是:它没有将肝硬化和HE的患者同只患有肝硬化而没有患HE的患者进行剖析;也就是说,该研究没有告诉我们是否患肝硬化和HE患者的微生物组不同于只患有肝硬化而没有患HE患者的微生物组,甚至于也没有告诉我们:在数据更加支持因果关系的前一组患者中,是否氨,锰离子转运和GABA生物合成基因通路过度表现。在这一点上,值得注意的是一份最近发表的研究显示,患有肝硬化和HE的患者同患有肝硬化而没有HE的患者比较确实含有不同的微生物组,前者过度呈现肠球菌属、巨球型菌属、伯克氏菌属[6]。重要的是在乙状结肠黏膜样本而不是在粪便样本中,两组患者不同的微生物结构可以鉴别,强调粪便样本对疾病病理生理解释的局限性。在Qin等的研究中,所有的样本都来源于粪便,没有黏膜样本,所以是否粪便微生物群不同于乙状结肠粘膜微生物群以及他们与HE发展的关联性,尚不能在汉族人群中得到评估。

尽管如此,粪便的明显优势在于它是临床试验测试容易获取的样本,并且Qin等的研究继续评估是否可以用这些将有诊断用途的数据进行实验室检查设计。研究者确定了一组15个非重复微生物基因,它能够区分肝硬化患者组和健康对照组。虽然作为整体组之间确实是可以区分的,但是在患者和对照组之间有着大量的重叠,从而提出了重要疑问:是否基于微生物群的粪便检查在肝硬化的诊断中特别有用,尤其是结合体格检查、血清实验室、影像学检查及必要时的病理活检而做出的诊断。来源于粪便的分子检查是否或怎样才能适应于肝硬化的诊断原则,在这一点上并不明确。如果微生物群的分析能够有助于HE发病的预测与评估将更加有临床影响力,但是正如前面讨论的那样,Qin等的研究没有直接的阐述肝硬化的特征。值得一提的是最近发表的一项研究显示,唾液微生物群和粪便微生物群一样,在肝硬化患者中也是改变的,作为合理的诊断或预后的实验室检查具有取样优势[7]。

Qin等的研究加入了大量的关于微生物群和肝硬化的工作,总体来讲,这些最近的研究[8]提出了新的问题,并且将注意力转移到探索肠道菌群生态调控机制的研究思路上来。免疫力和肠动力是如何一致的作用于肠内共存的动态生态学,从而调节肠内微生态?在肝脏疾病中紊乱的胆汁酸产生是如何有助于远端肠道口腔微生物繁殖过程的?以及在肝硬化患者中,这种变化是怎样增强菌群移位及它们的代谢产物穿过覆膜最终引起自发性腹膜炎和肝性脑病的?

Qin等的研究及相关文章进一步详细地阐述了微生物群在肝硬化中多层面临床结果中的明显作用。肝硬化患者微生物群的变化提供了一个模式,该模式可能带来有助于理解那些患者具有患进展期肝纤维化、血管并发症、自发性腹膜炎及肾衰竭高度危险性的工具。在微生物宏基因组中所描述的变化为药物治疗提供了大量的目标靶点,并且提供了在肝脏疾病中研究肠道微生态的机会。

参考文献

[1]Qin N, Yang F, Li A, et al. Alterations of the human gut microbiome in liver cirrhosis. Nature, 2014,513:59-64.

[2]Martini GA, Phear EA, Ruebner B, et al. The bacterial content of the small intestine in normal and cirrhotic subjects: relation to methionine toxicity. Clin Sci, 1957,16:35-51.

[3]Giannelli V, Di Gregorio V, Iebba V, et al. Microbiota and the gut-liver axis: bacterial translocation, inflammation and infection in cirrhosis. World J Gastroenterol, 2014,20:16795-16810.

[4]De Minicis S, Rychlicki C, Agostinelli L, et al. Dysbiosis contributes to fibrogenesis in the course of chronic liver injury in mice. Hepatology, 2014,59:1738-1749.

[5]Tapper EB, Jiang ZG, Patwardhan VR. Refining the ammonia hypothesis: a physiology-driven approach to the treatment of hepatic encephalopathy. Mayo Clin Proc, 2015,90:646-658.

[6]Bajaj JS, Hylemon PB, Ridlon JM, et al. Colonic mucosal microbiome differs from stool microbiome in cirrhosis and hepatic encephalopathy and is linked to cognition and inflammation. Am J Physiol Gastr, 2012, 303:G675-G685.

[7]Bajaj JS, Betrapally NS, Hylemon PB, et al. Salivary microbiota reflects changes in gut microbiota in cirrhosis with hepatic encephalopathy. Hepatology, 2015, 62:1260-1271.

[8]Lee SM, Donaldson GP, Mikulski Z, et al. Bacterial colonization factors control specificity and stability of the gut microbiota. Nature, 2013, 501:426-429.

(本文编辑:张苗)

(收稿日期:2016-02-03)