从《畯簋》历日探讨西周年代

张闻玉 江少华

(贵州大学,贵州 贵阳 550025)

从《畯簋》历日探讨西周年代

张闻玉 江少华

(贵州大学,贵州 贵阳 550025)

摘 要:以作为“四分术”的古代天文学为主要研究手段,通过考察《畯簋》铭文中的天象数据,以其铭文中“十年的周王”为全文线索,主要论述了在西周历史研究中的五个问题:(1)月相定点说;(2)天象数据与实际用历之间的“半日失朔”;(3)铜器铭文不等于制器时间;(4)昭王穆王年寿考;(5)孝王懿王铜器组及“天再旦”。通过论述,在最终确证了《畯簋》铭文中“十年的周王”为“周孝王”的同时,也梳理了西周中期的年代问题。

关键词:月相定点;半日失朔;历术周期;昭王;天再旦

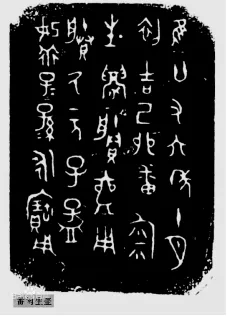

一、《畯簋》拓片及其铭文

甲,《畯簋》拓片:

乙,吴镇烽释文:

丙,周宝宏释文:

以上材料均来自本师张闻玉先生及师弟桂珍明同学。

除去后面一段歌功颂德的惯例和套话之外,张闻玉先生在《畯簋与西周王年》①此文完成于2015年,待发。中指出,《畯

江少华(1986—),男,贵州都匀人,硕士研究生。研究方向:先秦哲学、先秦史。簋》的铭文主要有三个内容:

其一,隹十年正月初吉甲寅,王在周大室,旦,周(王)格廟,即位,献王,康公入門右,畯立中廷,北向。王呼作册尹,册命畯,曰:在昔乃祖考,缴有功于先王,(先王)亦弗鄙乃祖考,登里其功,封于服。

释读:周王十年正月朔日甲寅这天,晨旦,周王来至太庙,坐下。康公站在庙的右边,畯立于中廷。周王命作册尹,册命畯职事。周王说:“以前你祖父非常有功于先王,先王并没有薄待你的祖父,功劳记录在册。故而封你在服地为官”。

其二,今朕丕显考恭王,既命汝更乃祖考事,作司徒。

释读:显然是懿王的话,懿王说:“显考恭王曾经册命你祖父做司徒”。

其三,今余隹更申先王命,命汝摄管服西之地,作司徒。

释读:“现在我(懿王)重申先王之命,命你摄管服西,担任司徒之职”。

很明显,不是误读误解的话,这里有三个周王。十年的周王,再是显考恭王,今王是新即位的周懿王。周宝宏文章:显然是新的国王命令畯再担任一新官职。

理顺时序:周共王命畯的祖考作司徒,封于服地(这是今王追叙的)。十年周王册命畯职事。这是畯任职的起点,畯自己重点记录此事,特别记明年月日。继位的周懿王重申显考共王命,命畯作他祖考做过的司徒。

显考恭王很明显是周恭王,张先生进一步指出,文中以第一人称说话的这位便是周懿王,我们不妨先将这个结论悬置起来——要解决这个问题,我们便必须追问:铭文中所提出的“十年的周王”到底是西周中期的哪个王?

一旦能够确定王序,那么文中以第一人称说话的这个王自然也就水落石出。

二、“四分术”的方法论概述

在全文的论证展开之前,我们有必要首先将基本的方法论作个概述。

在华夏先民能够有规律地调配年、月、日并制作历法之前,主要是处在一个观象授时的阶段。所谓观象,便是以恒星(28星宿)为观测坐标以记述时令。随着农业农事(生存问题)的发展与细化,人们对时令的准确性要求就越来越高。于是,通过长期的天象观测,观星定时令的“实际天象”(图1)也就逐渐发展成为了一套可以计算的“理想天象”(图2),而记述时令的方法也随之由观测具体的星象进入了一个可运算的抽象化数学模型之中——亦即“四分术”的诞生。[12]

图1 实际天象

图2 理想天象

《老子》第47章认为:

不出户,知天下;不窥牖,见天道。其出弥远,其知弥少。是以圣人不行而知,不见而明,不为而成。

这段话实际上描述了古人在认识世界的过程中,已从“观象授时”的阶段过渡到了“历法演算”的阶段,并从“实际天象”的观测阶段过渡到了“理想天象”的运算阶段,所以才能够不出户而知天下,不愧牖而见天道。

这两张图没有画出月亮,但是我们知道,月亮作为地球的“卫星”,也是始终围绕着地球在作椭圆形的公转——要调配年、月、日,“年”即地球围绕太阳公转一周的时间,又谓之“岁实”,经过长期观测,古人确认这个周期为364.25日(古人的观测数据,与实际天象之间存在误差);“月”即月亮围绕地球公转一周的时间;又谓之朔策,经过长期观测,古人确认这个周期为29又499/940日(也就是29天半还多一点,同样是古人的观测数据,与实际天象之间存在误差);“日”则是太阳,月亮,地球三者彼此旋转的过程中,地球自转的实际运行状态,同时也是铜器铭文考古的核心数据。

四分术的方法论,根本上而言,就是将这个椭圆形轨道的实际天象转化为正圆形轨道的理想天象——将实际天体的快慢缓急的运行周期转化一个理想天体的匀速的运行周期。这样做的目的,就青铜器铭文考古而言,其意义在于可以让后人对历史进行演算。

一旦周期值进入正圆形的理想天象的匀速运转当中以后,四分术的数学模型便成立了,在四分术的计算模型当中,人们便可以根据日、月的运行轨道确认地球自转的具体时间段,也就是以“年”“月”为坐标,从而确定具体的“日”。

华夏先民对于天象的记载为我们后人留下了丰富的史料,这同时也是我们在进行历法演算过程中的数据来源。古人通过月亮记载时间,主要是以初一和十五为记载的坐标,这其中没有什么玄机,仅仅是因为在月亮的视运动周期里面,初一的朔月和十五的望月是月亮在视觉上最为明显的两个状态。所以,配合史料在朔望月上的记载,通过四分术的数学模型,我们便可以在数学上还原太阳、月亮、地球三者于历史上的实际运行状态;对于青铜器铭文考古而言,我们便可以通过演算结果对历史进行进一步的再考证,于是,在王国维先生“二重证据法”(传世文献、出土文献)的基础上,先师张汝舟先生由此而提出了“三重证据法”(传世文献、出土文献、天象材料)。

——但这其中还有一个关键问题:

“四分术”的核心数据——岁实和朔策——是华夏先民于2000多年前在其物理学科技水平尚未完全发展的阶段所作出的观测统计,与今天的天文学数据有细微出入。四分术的岁实是365.25日,即回归年,现代天文学的观测数据是365.2422日,四分术朔策为29又499/940(29.530 851 06)日,现代天文学的观测数据则是29.530 588日,虽然误差在小数点之后很多位,但是这微小的误差值在累积百千年以后,其误差区间便会越来越大。南朝天文学家何承天早就已经指出这个问题,他说:“四分于天,出三百年而盈一日,积代不悟”。所以,“四分术”的演算结果还必须再以“实际天象”和“理想天象”之间的“误差值”(改正值)进行调整,“理想天象”的演算结果才能最终还原为“实际天象”。

少了这个还原过程,历点的推算结果相较于出土文献中实际用历的记载,必然出现巨大的误差。为了解决这个问题,近现代学者因此而提出了“月相四分说”。这种说法根本上是否定了太阳、地球、月亮三者之间在运行过程当中(在时空之中)的“同步”关系与“恒常”状态,是一种主观的臆断。就“科学方法论”的语境而言,日月星辰的天体运行是不以人类主观意志为转移的客观实在,因此一个月相不可能在人类的视运动上停留七天八天。也就是说,月亮的运行不可能突然停止,地球的自转与公转也不可能突然停止。

就此而言,在以天象考证历史这个问题上,我们始终坚定地坚持“月相定点说”。

三、对“隹十年正月初吉甲寅”的历点勘查

“隹十年正月初吉甲寅”,这个历点的核心问题是“初吉”。

张闻玉先生有文章专门研究了“初吉”这个问题,载于其著作《古代天文历法讲座》的附录部分,标题为《西周金文“初吉”之研究》,有兴趣的读者可以自行翻阅,本文则从中略作引述,方便论证:

《诗·小明》“正月初吉”,毛传:初吉,朔日也。

《国语·周语》“自今至于初吉”,韦昭注:初吉,二月朔日也。

《周礼》“正月之吉”,郑注:吉,朔日也。

尧舜以来的阴阳合历体制,强调的是朔望月。朔与望就显得特别重要。古人重视月相观察,主要是观察月面明暗的变化,重点还是放在朔日、望日前后。所以月相必是定点的,不得有“四分月相”说,更没有一个月相管它十天、半个月。

朔为初一,朏为初三(月芽初现),望为十五,既望为十六。几千年来都是明确的,定点的。其他月相名词也同样是定点的,定于一日。生霸、死霸非月相。生霸指月亮的受光面,死霸指月亮的背光面。

归纳起来:初一:朔、初吉、既死霸(既,尽也。全是背光面)

初二:旁死霸(旁近既死霸之义)

初三:朏,哉生霸(月的光面——“生霸”才现)

十五:望、既生霸(尽是光亮面)

十六:既望、旁生霸(旁近既生霸之义)

十七:既旁生霸(旁生霸之后一日)[2]

所以,所谓“初吉”,即是初一、朔日,“隹十年正月初吉甲寅”即“隹十年正月初一甲寅朔”。

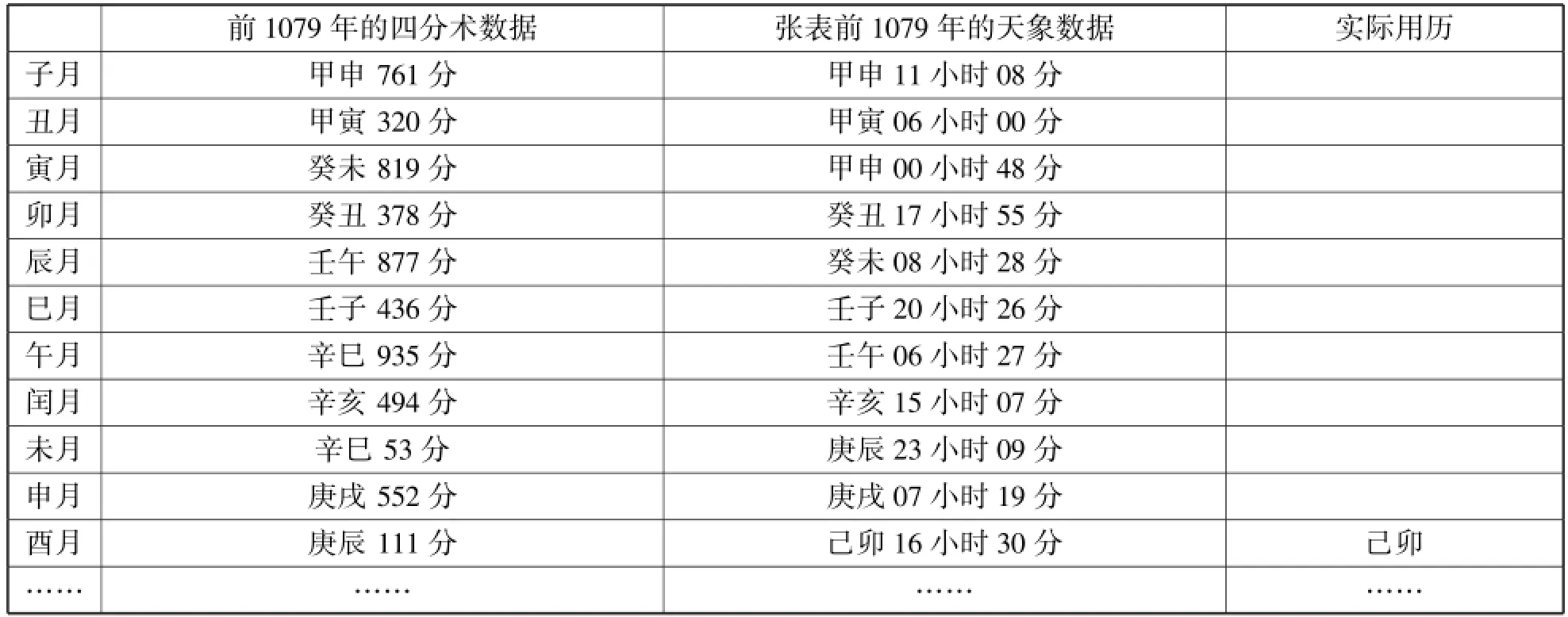

勘对《西周纪年研究》中四分术演算归纳的《西周历谱》,我们可以发现,公元前919年的天象能够与铭文的合朔历点(实际用历)密近——“甲寅”日(51)的下一位即为“乙卯”日(52)——最后再以代表现代天文学的《中国先秦史历表》[3]校验之(表1)。

表1 公元前919年天象数据

从前两个运算历谱中我们发现,公元前919年的丑月(正月)乙卯日合朔。进一步分析,我们发现:351/940分,表示月亮的公转刚刚开始从起点开始没多久;而凌晨3点,则表示刚刚进入第二天没多久——因此,公元前919年丑月的实际合朔时间是在凌晨,亦即甲寅日和乙卯日的交汇点。理论上来说,这样一个“头一天”(甲寅)、“后一天”(乙卯)之间的交汇点,无论记作“前一天”还是“后一天”,都是情有可原的,因为在这个时间点上,抬头看天只能看见一片乌黑,到底是还在“前一天”?或者已经到了“后一天”?都是很模糊的。

由于当时的实际用历将这个交汇点司曆定为甲寅日(前一天),所以在史料和数据层面上,就出现了实际用历(铭文历点)与演算历点之间在数据上的“半日失朔”。也就是说,张表、四分术和实际用历,三者之间的合朔历点——有半天的出入,是必然的,也是合理的。举个例子,在鲁成公十八年(公元前573年),《左传》记载“二月乙酉朔”,然而查张表公元前573年2月则为丙戌(22)——亦即乙酉(21)的次日——的0点17分合朔,这个合朔点同样是介于两日之间,但是实际用历司曆定为前一日:乙酉。干支记日是整数,不能记半,失朔是必然的允许的,失朔的限度就是499分,这是失朔限。超过这个限度,宁可不用。

但是,针对这个现象,近现代的一些学者(包括西方汉学家)认为现代天文学的数据与先秦文献的记载数据有半天的出入,是因为今人的历算方法是“科学的”,而古人的历算方法是“不科学但是实用的”,因此提出“二元说”:认为今人和古人的历算数据应该是渭泾分明的两个系统,虽然不能互证,但是可以同时保留——所谓“二元说”,实际上是什么也没说。

根据以上论证,我们可以得出结论,这样的“半日失朔”是情有可原的,是必然而合理的,可以接受,并不能因此而任意地去否定历法或文献。

所以,我们最终可以得出结论:“隹十年正月初吉甲寅”即“公元前919年丑月甲寅朔”。

但问题依然没有解决:“十年的周王”到底是哪个王?

四、武王克商与铜器铭文

西周王年与年代问题必须结合殷商年代及西周年代的全面研究才具有说服力,仅据单篇铭文所作出的臆断是欠缺论证的,也是孤立的——而这也是学术界目前有关西周年代研究中存在的普遍问题。

因此,为了找出《畯簋》铭文中所记载的“十年的周王”到底是谁,我们不得不将整个西周的历史及王序都囊括进来。司马迁《史记·鲁世家》所记西周一代鲁公的年次,大体是清楚的,可以用作考察西周王年的标尺,现引文如下:

封周公旦於少昊之虚曲阜,是为鲁公。周公不就封,留佐武王……武王克殷二年,天下未集,武王有疾,不豫……其後武王既崩,成王少,在强葆之中。周公恐天下闻武王崩而畔,周公乃践阼代成王摄行政当国……於是卒相成王,而使其子伯禽代就封於鲁……伯禽即位之後,有管、蔡等反也,淮夷、徐戎亦并兴反。於是伯禽率师伐之於肸……遂平徐戎,定鲁。鲁公伯禽卒,子考公酋立。考公四年卒,立弟熙,是谓炀公。炀公筑茅阙门。六年卒,子幽公宰立。幽公十四年。幽公弟晞杀幽公而自立,是为魏公。魏公五十年卒,子厉公擢立。厉公三十七年卒,鲁人立其弟具,是为献公。献公三十二年卒,子真公濞立……真公十四年,周厉王无道,出奔彘,共和行政。二十九年,周宣王即位。三十年,真公卒,弟敖立,是为武公。武公九年春,武公与长子括,少子戏,西朝周宣王。宣王爱戏……卒立戏为鲁太子。夏,武公归而卒,戏立,是为懿公……懿公九年,懿公兄括之子伯御与鲁人攻弑懿公,而立伯御为君。伯御即位十一年,周宣王伐鲁,杀其君伯御……乃立称於夷宫,是为孝公……孝公二十五年,诸侯畔周,犬戎杀幽王。

这其中历来有两处争议最多:伯禽年数、炀公年数。

伯禽卒于康王十六年,这是清楚的。周公摄政7年而反正成王。在这7年期间,伯禽只是代父治鲁,并没有真正受封,直到成王亲政元年,“此命伯禽俾侯于鲁之岁也”(《汉书·律历志》),《史记集解》记载:“成王元年封,四十六年,康王十六年卒”。所以,伯禽作为鲁侯的实际时间应该是7+46=53年。

关于炀公年数,《鲁世家》记为“六年”,这应该是本文脱落所误。历代史志大体遵从炀公60年一说,如《帝王世纪》、《皇极经世》、《通鉴外纪》、《通志》、《通考》等等。

在解决了这两个问题之后,《史记》中的这段记载可以换算如下:

武王2年+伯禽53年+考公4年+炀公60年+幽公14年+魏(微)公50年+厉公37年+献公32 年+真公30年+武功9年+懿公9年+伯御11年+孝公25年=336年

武王克商,在位 2年,幽王 11年(孝公 25 年),犬戎杀幽王,西周亡,在公元前771年。就此而言,武王克商的时间应该是771+336=1106,即公元前1106年。

《汉书·律历志》所引《周书·武成》,记载了武王克商之年的月、日干支:

惟一月壬辰旁死霸,若翌日癸巳,武王乃朝步自周,于征伐纣。

粤若来三月既死霸,粤五日甲子,咸刘商王纣。

惟四月既旁生霸,粤六日庚戌,武王燎于周庙。翌日辛巳,祀于天位。粤五日乙卯,乃以庶国祀馘于周庙。

因此,克商之年的朔日当是:

一月辛卯朔,初二壬辰,初三癸巳。

二月庚申朔,初五甲子。

四月己丑朔,十七乙巳,二十二庚戌,二十三辛亥,二十七乙卯。

以实际天象勘合,公元前 1044年、公元前1075年、公元前1106年的曆日干支符合这些条件,因为历数周期是31年。每31年,月朔干支轮回一周。

设武王克商在公元前1106年,那么成王元年即公元前1104年,成王二十六年即公元前1079年。这个结论有铜器《番匊生壶》可证:

铭文的历日记载隶定如下:“唯廿又六年十月初吉己卯。”

释读:二十六年十月初一己卯朔。

设成王二十六年即为公元前1079年,以历点勘证如下(表2):

表2 公元前1079年天象数据

通过对铜器《番匊生壶》铭文历点的勘察,我们得出是年以丑为正,十月己卯朔,天象数据与铭文所记吻合,并由此证得:成王二十六年即公元前1079年。

以此上溯,成王元年即公元前1104年,亦即武王克商在公元前1106年。

对于《番匊生壶》,郭沫若定位厉王器,吴其昌定为康王器,董作宾定为孝王器——都是以器形说为方法论的。

这其中存在两个问题:

其一,在该方法论的指导之下,所作出的研究结果只能给器物一个“大致年代”——诸如昭王器、历王器、宣王器等等,根据“器形学”所断定的“历史时段”将铜器铭文进行“时段性”利用;而我们却认为,铜器铭文中的年数、月份、历日干支比“铜器器形本身”更为重要,因为铜器铭文中的年数、月份、历日干支为我们提供了“准确的年月日”,而不是“铜器器形本身”所提供的“大致年代”。而我们的研究方法则力图铜器铭文进行一个“时点性”的利用。此外,就至今出土的铜器而言,同时具备年、月、月相、日干支——“四全”——的铜器已达80余件,这便使得我们的研究方法将拥有更大的发挥余地和发挥空间。通过对铜器铭文的干支考察,可以使西周纪年的研究精确到年、月、日。

其二,史学界大多认为铜器上的年月日就是铸器的年月日。

通过前文的论证我们发现:铜器铭文的历日记载很多是在述说祖先或前人的事迹,而非铸器的时间。

常金仓先生曾经提出:“在铜器断代中,我们往往还忽略另外一个问题,那就是根据历日所断年代乃是史事发生的时间,不一定就是制器的年代。古人记事系年有正记,有追记,顾炎武在《日知录》卷二〇‘史家追记月日之法’条例举数条春秋人追记史事的例子,西周金文也存在这种情况……所以按照历日推算出来的铜器王年往往引起有经验的收藏鉴赏家的怀疑,实际上彝铭所述是历史,而器物制造却晚得多,故器形、花纹、铭刻字体等于史实的时代不能一致。此外,把史事发生制年与制器之年混为一谈,还会使人杜撰出一些古代制度来,或者否认一些古代真实存在的制度”。[4]

为了论证的这个观点,就需要通过铜器历日堪合实际天象,以揭示铜器铭文所记载的具体“时间点”。张汝舟先生因此在王国维先生的“二重证据法”基础之上提出了“三重证据法”的研究方法:“传世文献”“出土文献”“天上材料”三者必须能够相互吻合、相互证明。我们对西周铜器的考证,始终应用“三重证据法”,力图将“四全”的铜器落到实处,从而解决因文献缺失或流传讹误造成的西周年代的困惑。

通过以上论证,我们因而可以得出结论:《番匊生壶》中的铭文所记载的是成王二十六年的事情,而非制器之年。

在这一节的论述中,我们除了区分铜器铭文与铜器制器时间以外,也同时论证了武王克商的时间是在公元前1106年,以此为起点,西周持续了336年。

虽然依旧没有找出《畯簋》铭文中“十年的周王”是谁,但在梳理并论证了西周的历史年代以后,我们无疑又向这个问题迈进了一步。

五、昭王穆王年寿浅析

武王克商之后在位2年,周公摄政7年,成王在位30年(《汉书·律历志》),康王在位26年(《竹书纪年》)。到了昭王,其在位时间众说不一,有说19年,有说24年,张闻玉先生通过考察《小盂鼎》论证了昭王的在位时间为35年。

我们姑且以昭王在位35年为定论,现将这几位王的在位时间进行计算:

武王2+周公摄政7+成王30+康王26+昭王35 =100年。

这也就是说,穆王元年距离武王克商正好是100年。前文证得武王克商在公元前1106年,减掉100年,那么穆王元年就当在公元前1006年。《晋书》记载“自周受命至穆王百年”可以为之作为论据。前人多认为“受命”是受“文王受命”,根据我们的论证和计算,“受命”实则指的是武王克商。

武王在位12年,享年39岁(前1114年——前1105年)。《毛诗疏》《礼记·文王世子》载:“文王九十七乃终,武王九十三而终。”用上读法:文王七十九乃终,武王三十九而终(《历史研究》,1997年第3期)。

《史记·周本纪》记载:“成王少,周公乃摄行政当国……周公行政七年,成王长,周公反政成王。”以“既冠亲政”为界计算,成王亲政的时候是20岁左右,换句话说,武王死了以后周公摄政,当时的成王只有13岁左右。《汉书·律历志》记载:“后三十年四月……成王崩”,也就是说,成王13岁左右周公摄政,20岁左右自己亲政,在位30年,50岁左右死亡,死于前1068年4月。

《竹书纪年》:“二十六年秋九月乙未,王陟。”康王在位26年后死亡,康王26年为前1042年。成王20岁即位,在位30年,假设成王在20岁左右生康王,那么康王即位的时候至少已经30岁,此后在位26年,所以康王享年在56岁左右。

康王死后次年(前1041年)为昭王元年。假设康王在20岁左右生昭王,那么昭王即位时候约为36岁——康王20岁生昭王,康王30岁即位时候昭王10岁,康王56岁死的时候昭王36岁。也就是说,昭王在36岁左右即位。

通过前文论述,我们得知昭王在位35年,36+ 35=71,也就是说昭王享年在70岁以上。昭王死了以后,穆王即位。假设昭王在20岁左右生穆王,昭王36岁即位时候穆王16岁,昭王在位35年后死亡穆王约为51岁(35+16)。所以,《史记》上才有记载:“穆王即位,春秋已五十矣”,穆王即位的时候,已经年过五旬。

近现代学者认为,昭王在位19年或24年——我们尝试以这个数据进行分析并归谬。

昭王20岁生穆王,昭王36岁 即位时穆王16岁,昭王在位19年以后死亡穆王约为35岁;昭王20岁生穆王,昭王36岁即位时穆王16岁,昭王在位24年以后死亡穆王约为40岁。

无论35岁还是40岁,这两种推算的即位时间都与史料的记载不符:

——即便按照常识进行分析,昭王作为父亲也只有享年70岁以上,才可能有一个50岁即位的穆王儿子。

至于《史记》记载:“穆王立五十五年崩。”也就是说,穆王享年最少105岁。

穆王元年在公元前1006年,在位55年,共王元年当是公元前951年,亦可明确。

而《畯簋》铭文中“十年的周王”到底是谁?通过对西周王年的梳理和考证,我们似乎已经越来越接近答案。

六、孝王铜器组与“天再旦”

从武王克商公元前1106年、共王元年公元前951年,仍有文字依据可以考究,唯共王到夷王这一段,西周中期四王的在位年数没有文献可考,最让学者头痛。

从共王到夷王,除了承继关系以外,并没有年、月、日干支的记载。从共王元年(前951年)至厉王元年(公元前878年)这中间73年,后人历来众说纷坛。

事实上,无论哪种说法,都是没有可靠的文献证据的。好在西周中期的出土器物众多,其中不乏年、月、日、月相四全的器物,可供我们考证。

董作宾先生精于历术,他以历日天象系联,将铜器依王世分组,首创了“铜器组”的研究方法。通过分组,依次第谓之共王世铜器、孝王世铜器、懿王世铜器、夷王世铜器。本文开篇的目的就是要论证《畯簋》铭文中“十年的周王”(前919年的周王)到底是哪个王。为此,我们可以先将《畯簋》设为孝王世铜器,它的前后还有很多年月日干支及月相“四全”的铜器,我们将这些相关铜器对《畯簋》进行堪合与互证。

兹举《逆钟》《师某页簋》《散伯车父鼎》《散季簋》,再加上《畯簋》,一共5个铜器,略作论述。

《逆钟》:隹王元年三月既生霸(十五)庚申(丙午朔)(《考古与文物》81·1)。

《师某页簋》:隹王元年九月既望(十六)丁亥(壬申朔)(白川静《金文通释》152)。

是年建子,寅月为三月,丁未分数小,可曆定为丙午朔,有十五既生霸庚申,合《逆钟》。

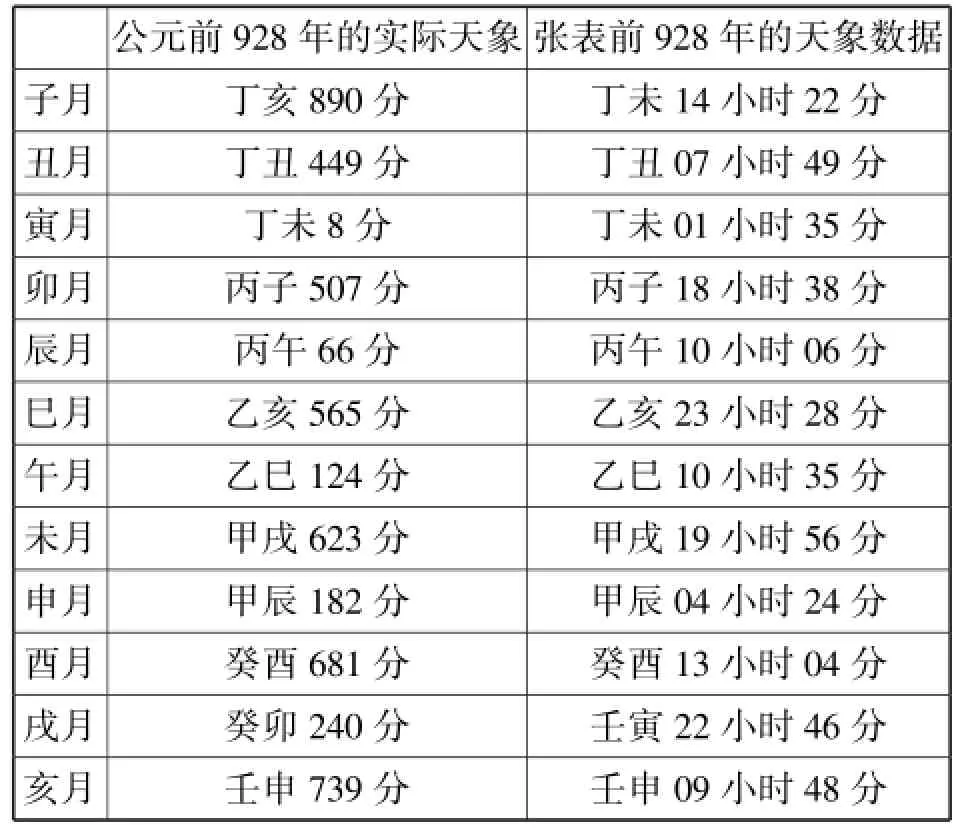

年中置闰,酉月为九月。癸酉681分,分数大,司曆定为壬申朔,有既望十六丁亥,合《师某页簋》(表3)。

表3 公元前928年天象数据

由此可证,孝王元年为公元前928年,即鲁微公四十六年。

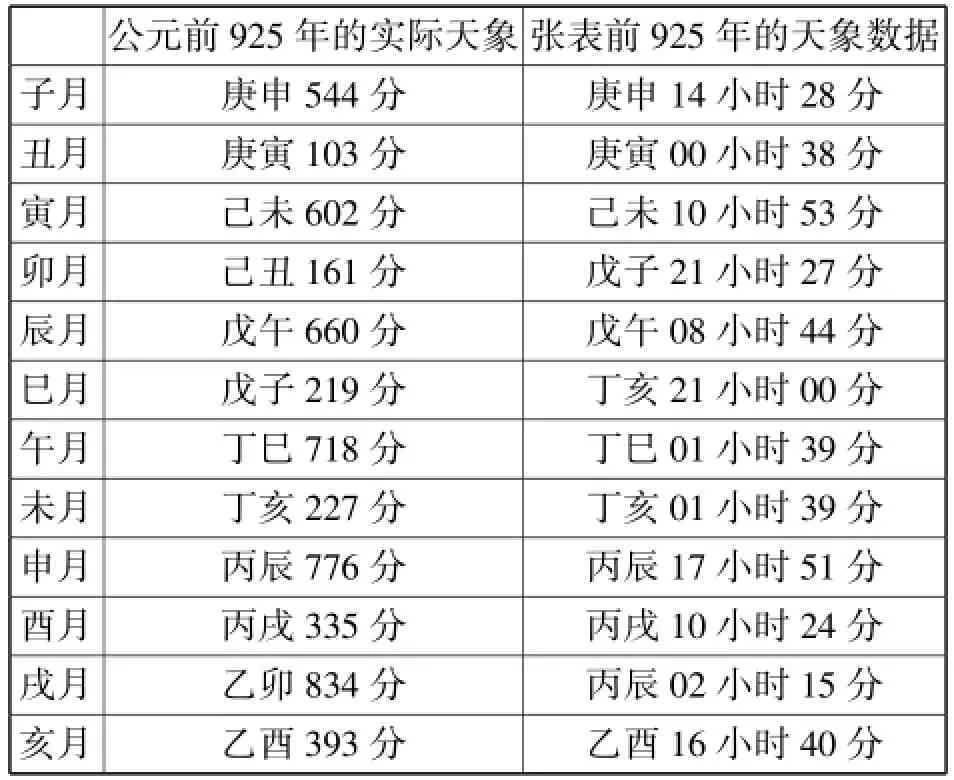

《散伯车父鼎》“隹王四年八月初吉丁亥”(《文物72.6》)。

《散季簋》“隹王四年八月初吉丁亥”(《考古图卷三》)。

是年建子,八月丁亥朔,与《散伯车父鼎》《散季簋》相符(表4)。

表4 公元前925年天象数据

由此可以证得孝王4年为公元前925年、鲁微公四十九年,并且再次论证孝王元年为公元前928年。

通过对孝王世铜器的堪合与互证,我们可以顺理成章地将《畯簋》的数据也纳入其中来,“隹十年正月初吉甲寅”,亦即“公元前919年丑月甲寅朔”便是孝王十年的天象(前928—前919),而我们一直所追索的“十年的周王”便是“周孝王”。

由此可以继续延伸:在《畯簋》铭文中以第一人称说话的王为“周懿王”。

综合前文所述,我们可以最终得出结论:

共王元年为公元前951年,孝王元年为公元前928年,而《畯簋》的铭文所记述的是孝王十年(前919年)的事情,因此可以归为孝王世铜器组。

同样的方法,可以继续列出懿王世铜器组、夷王世铜器组,然后通过历法演算真正确证西周中期的王序及年代。关于这部分的论证前人也早已经作完,兹于此引其结论,而感兴趣的读者可以自行翻阅《西周纪年研究》:

共王,公元前951年——公元前929年,在位二十三年;

孝王,公元前928年——公元前917年,在位十二年;

懿王,公元前916年——公元前894年,在位二十三年;

夷王,公元前893年——公元前879年,在位十五年。

根据此前论述,我们将试图从另一个角度来考察孝王、懿王的王序及西周年代。

《竹书纪年》上记载:“懿王元年天再旦于郑”。根据学界此前的考证,已经可以确定这是发生在前899年4月21日早晨(丑正四月丁亥朔)的一次日全食天象,但关键的问题在于,公元前899年到底是不是周懿王元年?

按照《史记》,王序是共、懿、孝、夷、厉,厉王在位37年,厉王元年在前878年,距“天再旦”的前899年仅有21年,这中间要容纳懿、孝、夷三个王世,简直是不可想象的。“懿王元年天再旦于郑”反而成了一枚棘手而又吞不下的苦果。虽然公布了前899年日全食这个结果,也无法深进一层作出合理的解说(《西周纪年研究》)。

我们先假设《竹书纪年》的文字记载本身没有问题,前899年的确是“懿王元年”。

所以,根据《畯簋》的铭文记载,“隹十年正月初吉甲寅”(899)便应该是“懿王十年”的天象,亦即“公元前890年正月初吉甲寅朔”(899年以后的第10年)。但是,通过考察天象数据,我们却发现“懿王十年”(前890)的铭文数据——正月初吉甲寅朔——根本不可能与任何天文学(古代四分术;现代天文学)的演算数据相符。

为了解决这个问题,有学者提出“懿王十年”应该是距离前890年较近的前888年,因为前888年的天象材料与天文学的天象数据完全相符。

这其实是一个主观的臆断。于是,为了将公元前890年的天象主观地拉倒公元前888年,只有根据这个主观的臆断再作进一步推论:认为西周诸王通常使用了两个纪元,一个是以继位年为元年,一个是以两年以后正式继位为元年。

我们在前文提到,历术周期是31年。所以,《畯簋》铭文中“隹十年正月初吉甲寅”的天象材料虽然是公元前919年的天象数据,但实际上和公元前888年完全相符(919-888=31)。在这个基础上,我们发现,在西周王序这个问题上,如果单独地以某一个历点(铜器)或某一个阶段来研究的话,势必发生前后的无限矛盾和混乱:《畯簋》铭文中“隹十年正月初吉甲寅”既可能是公元前919年的天象,也可能是公元前888年的天象。如果是以这样一种态度和方法来研究整个西周史,只要想象力足够丰富,不用提“二元说”,就算是“三元说”“四元说”恐怕也都是可以论证的。我们于是认为:西周王年与年代问题必须结合殷商年代及西周年代的全面研究才具有说服力,仅据单篇铭文所作出的臆断是欠缺论证的,也是孤立的。

因此,在将西周中期的分组排列之后,在确定“月相定点说”的前提下配合天象材料,通过“三重证据法”,将“传世文献”、“出土文献”、“天象材料”三者结合起来之后,我们已经在前文论证了孝王元年是在公元前928年,而《畯簋》铭文中“隹十年正月初吉甲寅朔”的记载正是“孝王十年”(前919年)的天象,其铭文中“十年的周王”便是“周孝王”。

在这个基础上,我们再来看《竹书纪年》中:“懿王元年天再旦于郑”:

“天再旦”的天象发生在公元前899年,是日食,是天道,不可改易。

那么“懿王元年”便应该是:899+18=917,917-1=916年,亦即公元前916年。

这个结论我们可以通过懿王世铜器组进行验证:

查公元前915年,冬至月朔壬戌15h25m,丑月壬辰 02h02m,寅月辛酉 11h32m,卯月庚申20h16m,辰月庚申04h47m(下略)。是年建丑,三月庚寅,与《王臣簋》历日正合。前推一年,懿王元年即公元前916年,亦以《曶簋》历日吻合(《西周纪年研究》)。

所以,《竹书纪年》中:“懿王元年天再旦于郑”,实际上是“懿王十八年天再旦于郑”。

十八,误合为“元”。如同“触龙言”误合为“触謺”一样,古多例证。

参考文献:

[1]张闻玉.古代天文历法讲座[M].桂林:广西师范大学出版社,2008.

[2]张闻玉,饶尚宽,王辉.西周纪年研究[M].贵阳:贵州大学出版社,2010(8).

[3]张培育.中国先秦史历表[M].济南:齐鲁书社,1987.

[4]张闻玉.铜器历日研究[M].贵阳:贵州人民出版社,1999.

(责任编辑 钟昭会)

中图分类号:K224

文献标识码:A

文章编号:1000-5099(2016)03-0116-09

DOI编码:国际10.15958/j.cnki.gdxbshb.2016.03.017

收稿日期:2016-03-11

作者简介:张闻玉(1941—),男,四川巴中人,贵州大学人文学院教授,南昌大学国学院兼职教授。研究方向:传统小学、先秦文史。