心理干预在肝硬化护理中的应用体会

范晓文 孙海鹰

·心理护理·

心理干预在肝硬化护理中的应用体会

范晓文 孙海鹰

【摘要】目的 探讨心理干预在肝硬化护理中的应用体会。方法选取我院收治的肝硬化患者164例,按照随机分组法分为对照组和观察组,对照组实施常规护理,观察组在常规护理基础上实施心理护理,对比分析两组患者SAS、SDS和Child-Pugh分级情况。结果 护理前,两组患者SAS和SDS评分无明显差异(P>0.05),经护理干预后,两组患者SAS以及SDS评分均明显低于护理前(P<0.05),且观察组护理后SAS、SDS评分以及Child-Pugh预后均显著优于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。结论 对于肝硬化患者来说,在进行常规护理干预的基础上予以针对性心理干预护理,能够改善患者焦虑、抑郁等不良情绪,同时,也能够改善患者病情。

【关键词】心理干预;肝硬化;护理

肝硬化在临床中是一种慢性疾病,是由一种或多种原因长期或反复作用形成的弥漫性肝损害,以弥漫性肝纤维化,再生结节和假小叶形成为特点,具有病程长、反复发作的特点[1],因肝脏代偿功能在早期并无显著的临床表明,后期由于肝细胞功能受损和门脉高压引起失代偿表现,主要表现为门脉高压症及肝功能受损,晚期常出现上消化道出血、肝性脑病、继发感染、脾功能亢进、腹水、癌变等并发症,且伴有多系统劳损等[2]。这种肝脏损害,会导致不同程度的肝功能异常,严重者常伴有门静脉高压 、上消化道出血、肝性脑病等并发症。治疗起来相对比较困难,目前尚未有有效的控制方法,而后期出现相应并发症,严重影响了患者的生活质量和生命健康。现针对心理干预在肝硬化护理中的应用体会做详细分析,下面进行具体报道。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2014年3月~2015年9月我院收治的164例肝硬化患者为研究对象,将其随机分为两组,每组患者82例。对照组中,男性患者50例,女性患者32例,年龄29~68岁,平均年龄(47.5±3.8)岁,观察组中,男性患者52例,女性患者30例,年龄28~69岁,平均年龄(47.1±3.7)岁,所有患者均符合肝硬化诊断标准,且病毒性肝硬化118例,酒精性肝硬化46例。两组性别、年龄等基本资料对比无显著差异(P>0.05),可进行对比,患者均自愿填写知情同意书。

1.2 护理方法

对照组患者接受常规护理方法:加强患者的饮食指导,补充高热量和易于消化的食物,肝硬化患者常伴有食管下段、胃底静脉曲张,告知患者避免食用刺激性、难消化、粗硬食物,以免发生上消化道出血。同时,还应控制摄入动物脂肪。叮嘱患者多食用富有高蛋白、高热量、高维生素的食物。存在腹水的患者,告知其少食盐,控制液体摄入。保证病房干净卫生,及时关注患者的病情变化,进行适当的康复指导,讲解相关健康知识。通过与患者的沟通,患者出院后给予相关的出院指导。

观察组患者在此基础上接受心理干预护理,在心理干预护理中最重要的一点就是加强护患间的沟通,使患者在入院后尽快熟悉医院环境,对于患者提出的问题耐心详细的予以解答,满足患者的合理要求,消除患者由于陌生环境带来的紧张感。其次,护理人员根据患者的基本资料制定针对性心理护理计划,在肝硬化的治疗和护理中经常鼓励患者,以提高患者治疗信心和积极性。再次,在分析患者心理状态的基础上,了解患者的不良情绪和心理,及时向患者讲解肝硬化疾病知识和相关治疗,消除患者疑虑。最后,护理人员在患者病房中播放一些轻音乐,提供一些杂志、报纸等供患者闲暇时观看[3]。

1.3 评定标准

对两组患者进行抑郁自评量表(SDS)和焦虑自评量表(SAS)的评分[4]。抑郁自评量表(SDS)由20个陈述句组成。每一条目相当于一个有关症状,按1~4级评分,根据患者自己所作出独立的、不受任何人影响的自我评定,从而判断患者目前的情绪状态,能够较为直观地反映患者的主观感受。SAS总分20~80分,分数越高表示焦虑情绪越严重;SDS总分20~80分,分数越高表示焦虑情绪越严重。分数越低则说明护理效果越佳,并采用Child-Pugh分级评估两组患者病情[5],根据Child-Pugh分级指标进行计分,并根据计分结果分为A级、B级和C级,其中A级为病情最佳,C级为病情最差。

1.4 统计学方法

本研究所有数据均采用SPSS17.0统计学软件进行统计分析,计量资料以标准差(±s)表示,采用t进行检验,计量资料[n(%)]表示,以百分比(%)为单位,对比采用Χ2进行检验,若P<0.05,则表明差异具有统计学意义。

2 结果

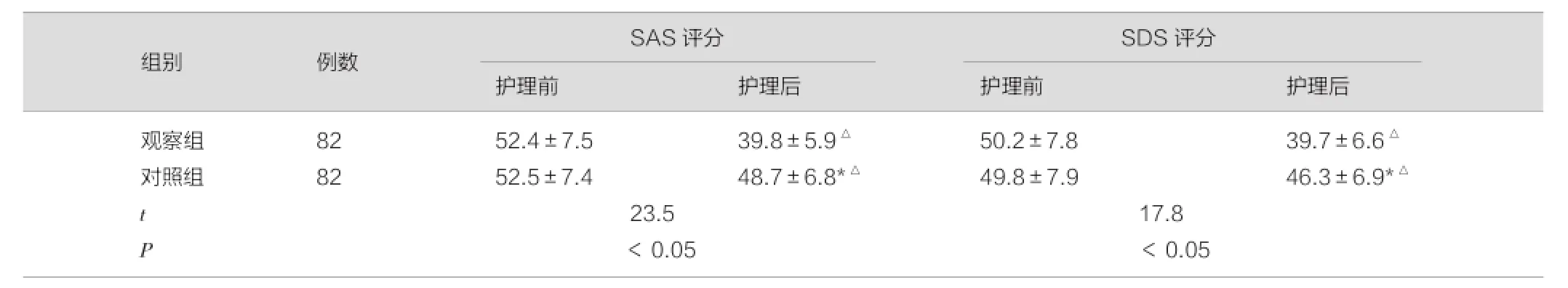

2.1 两组患者SAS和SDS评分对比

两组患者护理前SAS和SDS评分无明显差异(P>0.05),但护理后SAS和SDS评分均低于护理前,差异具有统计学意义(P<0.05),另外,观察组进行针对性心理护理后,SAS和SDS评分明显比对照组低,差异有统计学意义(P<0.05)。

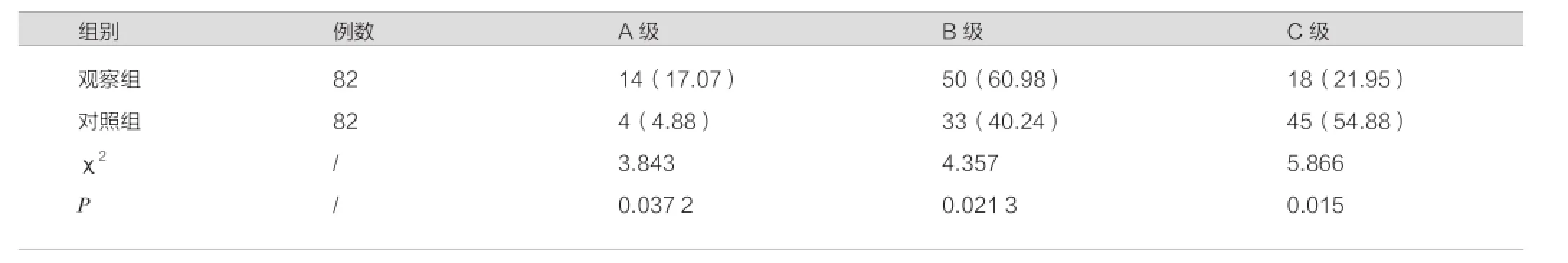

2.2两组患者治疗后Child-Pugh分级对比

观察组在心理护理干预治疗后Child-Pugh预后中显著优于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

肝硬化在临床上是一种常见的慢性肝脏疾病,据有关研究表明,肝硬化主要因一种或几种病因长时间或反复作用导致患者发生弥漫性肝损害。目前,我国肝硬化患者主要是肝炎后肝硬化,而一少部分则是血吸虫性肝硬化及酒精性肝硬化[6]。肝硬化带来的肝损害影响了患者的生命健康和生活质量,患者极易出现诸多不良情绪。由于肝硬化的病程较长,病情反复的特点,经常导致患者出现焦虑、担忧、抑郁等不良情绪,严重时甚至会出现自杀倾向,加之,肝硬化带来的诸如消化道出血、肝性脑病等并发症状,也会导致患者情绪不佳,加重患者的病情,因此,心理干预护理在肝硬化护理中显得尤为重要[7]。

在对肝硬化患者进行常规护理中,虽然提高了患者生活质量,改善患者病情,但是患者的不良情绪并没有得到改善,心理干预护理在针对患者病情和心理状态的基础上,增加护患交流,及时给予患者鼓励,提高患者治疗信心,并且对患者详细讲肝硬化疾病的相关知识以及有可能发生的并发症,确保患者正确认识自身疾病,进而帮助患者缓解其紧张、恐惧等不良心理情绪,心理干预在一定程度上可有效缓解患者抑郁情绪,进而改善病情,达到满意的治疗效果[8-9]。本研究中,两组患者护理前SAS和SDS评分无明显差异(P>0.05),护理后SAS和SDS评分均低于护理前,差异具有统计学意义(P<0.05),另外,观察组患者实施常规护理和心理干预护理,SAS、SDS评分和Child-Pugh预后情况均明显由于对照组,组间对比有显著统计学意义(P<0.05)。

表1 两组患者护理前后SAS、SDS评分对比

表2 两组患者经治疗后Child-Pugh分级对比

综上所述,心理护理能够改善患者焦虑和抑郁等不良心理状态,提高患者的治疗效果,促进患者更快恢复健康。

参考文献

[1] 王玉婷.心理干预在肝硬化护理中的应用分析[J].中国社区医师,2015,31(11):120-121.

[2] 吕秀梅.心理干预在肝硬化护理中的应用进行有效性研究与体会[J].大家健康:学术版,2014,7(7):335.

[3] 彭云.心理干预在肝硬化护理中的应用体会[J].实用心脑肺血管病杂志,2013,21(10):148-149.

[4] 韩立燕.心理干预在肝硬化护理中的应用护理体会[J].中国医药指南,2015,13(11):236-237.

[5] 陈先飞.护理干预在肝硬化并发上消化道出血患者中的应用效果[J].实用临床医药杂志,2015,19(12):29-31.

[6] 李桂杰,尚丽洁.肝硬化护理中心理干预的应用方法及可行性研究[J].药物与人,2015,28(2):171.

[7] 刘爱兰.心理护理干预在肝硬化患者护理中的应用价值[J].今日健康,2014,13(10):209.

[8] 巫香球. 心理护理干预对肝硬化患者遵医行为和生存质量的影响[J]. 中国实用护理杂志,2011(8):3-4.

[9] 邵丽婷,熊飞. 心理护理干预对肝硬化患者生存质量的影响[J].当代护士:学术版,2011(11):140-141.

【中图分类号】R473.5

【文献标识码】A

【文章编号】1674-9308(2016)16-0260-03

doi:10.3969/j.issn.1674-9308.2016.16.179

作者单位:东方肝胆外科医院放疗科,上海 200438

Application of Psychological Intervention in the Nursing of Patients With Liver Cirrhosis

FAN Xiaowen SUN Haiying Oriental Department, Dongfang Hepatobiliary Hospital, Shanghai 200438, China

[Abstract]Objective To explore the application of psychological intervention in the nursing of patients with liver cirrhosis. Methods 164 patients in our hospital in patients with liver cirrhosis, according to randomly divided into the observation group and the control group, patients in control group received routine nursing care, observation group received psychological nursing on the base of routine nursing, comparative analysis two groups of patients with SAS, SDS and child Pugh classification situation. Results Nursing before and two groups of patients with SAS and SDS scores of no signifcant difference (P>0.05). After the nursing intervention, two groups of patients with SAS and SDS scores were signifcantly lower than that of the nursing before (P< 0.05) and observation group received nursing after SAS, SDS score and child Pugh prognosis were signifcantly better than the control group, the difference is statistically signifcant (P<0.05).Conclusion For patients with cirrhosis, based on routine nursing intervention be for psychological nursing intervention can improve the anxiety, depression and other negative emotions. At the same time, also can improve the patient's condition.

[Key words]Psychological intervention, Cirrhosis of the liver, Nursing