中西医结合治疗慢性肺源性心脏病疗效观察

汪周华

(湖北省武汉市新洲区中医医院,湖北 武汉 430400)

中西医结合治疗慢性肺源性心脏病疗效观察

汪周华

(湖北省武汉市新洲区中医医院,湖北 武汉 430400)

[摘要]目的观察中医温阳化饮法联合西医常规方案治疗慢性肺源性心脏病的临床疗效。方法将84例慢性肺源性心脏病患者随机分成观察组和对照组,每组42例。对照组使用常规西医方案治疗,观察组在对照组治疗的基础上加用真武汤治疗。观察2组临床疗效及治疗前后心肺功能、血气指标及血清NO、ET-1水平的变化。结果观察组治疗后总有效率明显高于对照组(P<0.05)。2组治疗后心肺功能相关指标、血气及血清NO、ET-1水平均较治疗前明显改善(P均<0.05),且观察组改善情况均明显优于对照组(P均<0.05)。治疗结束后,2组均未见不良反应发生。结论中医温阳化饮联合西医常规方案治疗慢性肺源性心脏病疗效满意,值得临床推广应用。

[关键词]真武汤温阳化饮;慢性肺源性心脏病;一氧化氮;内皮素-1

肺源性心脏病简称肺心病,是由肺动脉高压所诱发的心脏病。肺源性心脏病患者易出现呼吸困难和心力衰竭,严重者危及生命[1]。肺心病在我国的发病率逐年增高,已达到0.41%以上,在40岁以上的人群中发病率达0.7%。肺动脉高压被认为是主要的致病因素,积极预防控制肺动脉高压是治疗慢性肺心病的关键[2]。真武汤能温阳化饮,对于肺动脉高血压具有一定临床疗效。笔者对我院收治的慢性肺心病患者在西医治疗的基础上给予真武汤治疗,临床效果良好,现报道如下。

1临床资料

1.1一般资料选择我院2011—2014年收治的84例肺心病患者,西医诊断参考《临床诊疗指南-呼吸病学分册》[3]中肺心病的诊断标准,心功能Ⅱ~Ⅲ级;经中医辨证分型属脾肾阳虚或肺失肃降;年龄42~72岁;患者同意签署知情同意书。排除其他原因引起的慢性肺心病如肺部血管或胸廓运动障碍性等疾病,药物过敏者,内分泌、血液及中枢神经系统合并疾病者,肝、肾等重要器官器质性疾病者,妊娠期或者哺乳期妇女,精神病患者,无法配合治疗者。将患者随机分成2组:观察组42例,男28例,女14例;年龄52~78(62.67±7.81)岁;病程4~18(13.67±7.11)个月;心功能分级Ⅰ级14例,Ⅱ级28例。对照组42例,男26例,女16例;年龄51~79(63.11±8.12)岁;病程3~19(14.05±6.82)个月;心功能分级Ⅰ级15例,Ⅱ级27例。2组一般资料比较差异均无统计学意义(P均>0.05),具有可比性。

1.2治疗方法对照组按照常规的肺心病的西医疗法进行综合治疗,主要采取控制肺部感染,进行氧疗,控制心力衰竭和心律失常,并进行完善营养供给等多种措施。观察组在对照组基础上给予中药真武汤治疗,方药组成:芍药9 g、茯苓9 g、生姜9 g、制附子9 g、白术6 g,1剂/d,水煎分早晚2次服用,连续给药20 d为1个疗程,连续治疗3个疗程。

1.3观察指标观察2组临床疗效及治疗前后心肺功能、血气指标p(CO2)和p(O2)及血浆一氧化氮(NO)和内皮素-1(ET-1)水平。

1.4疗效评定标准显效:咳喘、水肿消失,痰量减少;有效:咳喘症状显著减轻或消失,水肿减轻,双下肢水肿基本消失;无效:以上各项无改善,或症状加重以及死亡。以显效+有效计为总有效。

2结果

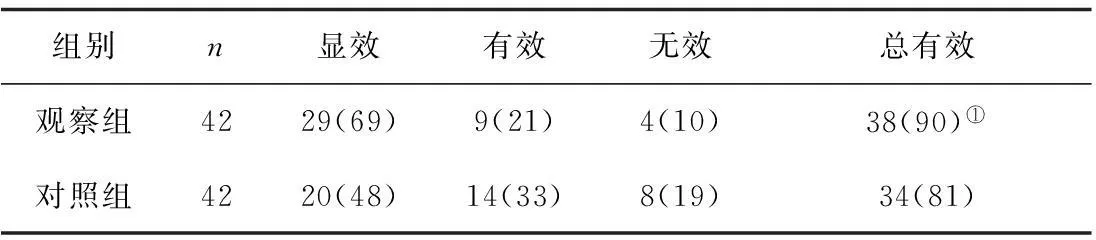

2.12组临床疗效比较观察组总有效率明显高于对照组(P<0.05)。见表1。

2.22组治疗前后心肺功能比较2组治疗后心肺功能相关指标均较治疗前明显改善(P均<0.05),且观察组各项指标改善情况均明显优于对照组(P均<0.05)。见表2。

表1 2组临床疗效比较 例(%)

注:①与对照组比较,2=4.935,P=0.023。

2.32组治疗前后血气分析指标比较2组治疗后p(O2)和p(CO2)均较治疗前明显改善(P均<0.05),且观察组改善效果均显著优于对照组(P均<0.05)。见表3。

2.42组治疗前后血浆NO、ET-1水平比较2组治疗后血浆NO、ET-1水平均较治疗前明显改善(P<0.05),且观察组改善效果优于对照组(P<0.05)。见表4。

表2 2组治疗前后心肺功能比较

注:①与治疗前比较,P<0.05;②与对照组比较,P<0.05。

表3 治疗前后血气分析指标比较±s,mmHg)

注:①与治疗前比较,P<0.05;②与对照组比较,P<0.05;1 mmHg=0.133 kPa。

表4 2组治疗前后血浆NO、ET-1水平比较

注:①与治疗前比较,P<0.05;②与对照组比较,P<0.05。

2.5不良反应2组治疗后均未见肝肾功能损伤,血尿常规和心电图检查均未见异常,未发现药物不良性反应。

3讨论

慢性肺心病是我国一种常见的发病率高、危害性大的疾病,40岁以上人群为易患病人群,占住院心脏病患者总人数的37.5%[4-5]。慢性肺心病主要的发病机制:①肺部血管功能异常收缩或痉挛,增大动脉血压,引起心脏病变[6];②肺血管重建,导致血管异构、增粗、变形,加重心脏负担[7];③肺动脉平滑肌钾离子通道活性降低,导致血细胞Ca2+,Mg2+-ATP酶活降低,激活Ca2+通道,导致SMCs兴奋-收缩耦联增强[8];④内皮素分泌水平增高,出现毛细血管平滑肌增生,增大心肺血管微循环阻力[9];⑤NO释放减少,抑制细胞膜ATP酶活性,进而引起心脏和肺部小血管收缩,并抑制小动脉的重建[10];⑥氧自由基数量增多,产生细胞损伤,损伤心肺功能[11];⑦肺部血液循环处于高凝血状态,引发肺动脉血栓[12];⑧血管紧张素表达水平升高,引起全身微血管收缩,引起整体动脉血压升高[13]。针对该病特点,目前常规的西医治疗方案主要是采用积极控制感染,改善通气功能,纠正缺氧与二氧化碳潴留,控制呼吸衰竭和心力衰竭,处理并发症,具有一定效果。但是对于复发患者,该方案疗效较差[14]。

温阳化饮的代表方剂真武汤出自《伤寒杂病论》,由白芍、茯苓、白术、生姜和制附子组成,治疗由于阳气衰弱、水气内停以及气不化水引起的疾病。该方剂配伍精良,针对患者阳虚气衰和水湿痰浊的特点,可以通过温阳散饮达到治愈的目的。本方以附子为君药,本品辛甘性热,用之温肾助阳,以化气行水,兼暖脾土,以温运水湿。臣以茯苓利水渗湿,使水邪从小便去;白术健脾燥湿。佐以生姜之温散,既助附子温阳散寒,又合苓、术宣散水湿。白芍亦为佐药,其义有四:一者利小便以行水气,《本经》言其能“利小便”,《名医别录》亦谓之“去水气,利膀胱”;二者柔肝缓急以止腹痛;三者敛阴舒筋以解筋肉瞤动;四者可防止附子燥热伤阴,以利于久服缓治。现代药理学研究表明:白芍总甙具有心脑血管保护作用,对APD诱导的血小板凝集作用有明显抑制作用[15];茯苓多糖和茯苓三萜抗炎作用明显,可降低患者的炎性损失[16];白术提取物就有明显的降血脂,抗血凝,化血栓的功效[17];附子总碱具有明显的抗炎镇痛功能[18]。真武汤可以降低慢性肺源性心脏病患者醛固酮、肾素以及血管紧张素水平,与西医的治疗方案一致,因此使用该方配合西医治疗必然取得更好的效果。

本研究结果表明,观察组治疗后总有效率明显高于对照组;2组治疗后心肺功能相关指标、血气及血清NO、ET-1水平均较治疗前明显改善,且观察组改善情况均明显优于对照组;治疗结束后未见明显不良反应发生。表明真武汤联合西医治疗慢性肺源性心脏病临床疗效更好,可明显降低肺动脉压,减轻心脏负荷,促进血管内皮修复,改善动脉供血,值得在临床中推广应用。

[参考文献]

[1]郭欣然,翁育清,谢灿茂,等. 肺心病血栓前状态及抗凝干预疗效分析[J]. 中国实用内科杂志,2002,22(8):479-480

[2]陆学超,王燕青. 真武汤合血府逐瘀汤治疗慢性肺源性心脏病急性期临床观察[J]. 中国中医药信息杂志,2011,18(4):72-73

[3]王建国,梁金. 中西医结合治疗肺源性心脏病患者的疗效观察[J]. 吉林医学,2011,32(6):1135-1136

[4]陈康桂,肖波,朱康妹,等. 真武汤合桂枝茯苓丸治疗慢性肺源性心脏病心力衰竭的临床观察[J]. 中国中医急症,2014,23(11):2121-2122

[5]唐发祥. 温阳化瘀中药治疗难治性肺源性心脏病心力衰竭20例临床体会[J]. 中国现代药物应用,2007,1(11):79-80

[6]吴孝田. 速效救心丸合真武汤治疗慢性肺源性心脏病39例[J]. 陕西中医,2013,34(3):300-301

[7]李长海. 真武汤合五苓散加味在慢性肺源性心脏病水肿治疗中的疗效观察[J]. 中国疗养医学,2014,23(12):1094-1095

[8]修相成,李中珂,于普明,等. 肺源性心脏病发病机制及治疗新观念[J]. 中国乡村医药,2001,8(5):36-37

[9]李广斌. 慢性肺源性心脏病发病机制及治疗靶点研究进展[J]. 天津医科大学学报,2014,20(2):162-164

[10] 杨瑞红,何权瀛. 慢性肺源性心脏病的病因与发病机制[J]. 新医学,2005,36(9):502-503

[11] 张卫平. 肺源性心脏病并肺性脑病30例临床分析[J]. 基层医学论坛,2012,16(19):2509-2509

[12] 柴建军,陈万兵,刘兴明,等. 慢性肺原性心脏病的发病机制理论探讨[J]. 中国农村卫生,2013(1z):229

[13] 傅祖红,刘非凡,姚虞蓉,等. 甘利欣注射液对肺源性心脏病肝损害治疗保护作用的临床观察[J]. 中国中西医结合急救杂志,2003,10(2):128-128

[14] 陈金水,陈金雄. 肺源性心脏病心力衰竭的中医药治疗[C]. 第二届全国中西医结合脑心同治学术交流会论文集,2012:67-69

[15] 杨小军,李建军,轩原清史,等. 白芍总甙对豚鼠结肠平滑肌M受体作用的研究[J]. 南京医科大学学报,2002,22(1):22-24

[16] 游昕,熊大国,郭志斌,等. 茯苓多种化学成分及药理作用的研究进展[J]. 安徽农业科学,2015,43(2):106-109

[17] 彭敏,顾施健,姜淋洁,等. 白术提取物降血脂作用的有效部位研究[J]. 时珍国医国药,2011,22(10):2363-2365

[18] 刘卓,晏星,徐春霞,等. 附子总生物碱的提取工艺研究[J]. 安徽农业科学,2012,40(9):5199-5201

doi:10.3969/j.issn.1008-8849.2016.20.023

[中图分类号]R541.5

[文献标识码]B

[文章编号]1008-8849(2016)20-2230-03

[收稿日期]2016-01-12