《雷雨》在上海戏曲舞台上的演出与传播

曹凌燕

《雷雨》在上海戏曲舞台上的演出与传播

曹凌燕*

内容摘要曹禺的经典名剧《雷雨》自1934年发表后,即以话剧、电影、广播剧、戏曲等各种形态在中国现代文艺史上被广泛传播。《雷雨》杰出的艺术创造及民族化、剧场化特征契合了地方戏曲的城市化发展需求和审美取向,使得汇聚于上海的申曲、越剧、评剧诸剧种竞相搬演。地方戏曲对《雷雨》的演绎,既扩大了《雷雨》的影响力,彰显了其独特的舞台魅力与艺术生命力,同时也提升了地方戏曲的艺术品位,促进了剧种的现代性转型与发展,产生了积极的传播效应。

关键词《雷雨》 上海现代戏曲传播

曹禺先生的代表作《雷雨》1934年7月在《文学季刊》上发表,1935年4月,旅日学生以中华话剧同好会的名义在日本东京神田一桥讲堂将其搬上舞台,随后天津的孤松剧团、上海的复旦剧社、中国旅行剧团相继在国内演出,它便犹如一声春雷,在中国现代文学艺术界引起极大震动。茅盾曾用“当年海上惊雷雨”回忆当时《雷雨》在上海引起的轰动效应。此后,这部代表着中国话剧走向成熟的标志性创作以话剧、电影、广播剧、戏曲等各种方式得以广泛传播,成为最受观众喜爱的经典名剧。

诚如曹禺先生自己所言:“剧本跟小说不一样,小说可以定稿,剧本永远定不了稿,因为它的生命在于演出。剧作家的创作,仅是戏剧创作的一个重要部分,此外,它还需要导演、演员、观众共同完成。”①曹禺:《谈〈雷雨〉》,《人民戏剧》1979年第3期。曹禺的《雷雨》及《日出》、《原野》、《北京人》等名剧诞生后,正因为在舞台上不断被修改、创造,以各种演出形态接受着观众的考验,才彰显出其跨越时代与国界的恒久的艺术生命力。在《雷雨》的现代演绎、传播过程中,上海舞台上的戏曲演出作为重要传播方式之一发挥了不可忽视的积极作用。

图1 1935年《雷雨》东京首演剧照

图2 1935年12月复旦剧社演出《雷雨》剧照

一

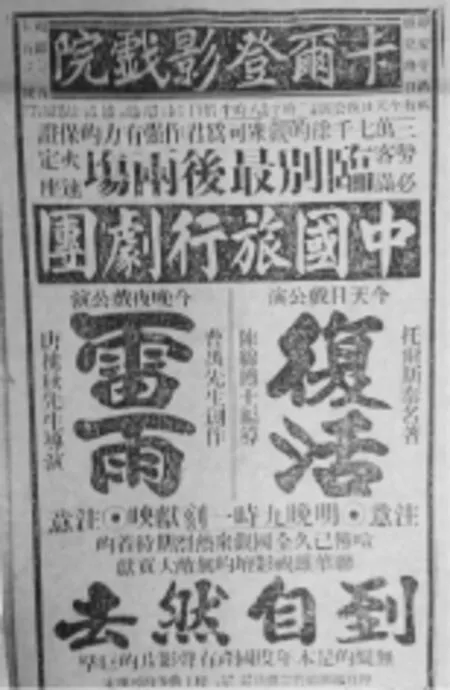

《雷雨》问世后,于1934年至1935年间在日本、天津和上海的演出,使其很快引起较大反响。1935年10月,我国第一个职业剧团——中国旅行剧团在天津英租界新新影戏院公演《雷雨》获得巨大成功。1936年2月,“中旅”第四次赴天津公演《雷雨》,并于4月携《雷雨》南下上海,演出于卡尔登大戏院,在上海滩乃至整个长江中下游引起极大轰动。此后,“中旅”赴南京、汉口、长沙等地演出,屡创上座佳绩;“中旅”版《雷雨》成为全国各剧团演出的蓝本,被不断移植,演遍大江南北。①曹树钧:《曹禺在中外舞台上(1934—1937)》,《新文学史料》1995年第1期。“中旅”版《雷雨》的演出成功,使曹禺及其作品产生了全国性的广泛影响,也推动了曹禺剧作改编的热潮。1937年,《雷雨》被拍成无声电影上映。1938年,由方沛霖编导、上海新华影业公司摄制、根据《雷雨》原著改编的有声电影公映,以离奇曲折的故事情节受到观众欢迎。《雷雨》的演出、改编热潮很快便传导至当时的戏曲界,由不同地方剧种改编的戏曲版《雷雨》相继登上中国现代戏剧舞台。上海作为我国现代戏曲的交汇中心,自然成为不同剧种搬演《雷雨》的主阵地。正如作家曹聚仁谈到《雷雨》在上海的演出时所说:它与“各阶层小市民发生关联,从老姐到少女,都在替这群不幸的孩子们流泪。而且,每一种戏曲,无论申曲、越剧或文明戏,都有了他们所扮演的《雷雨》”。②曹聚仁:《文坛五十年续编·戏剧的新阶段》,香港:香港新文化出版社,1976年。

图3 话剧《雷雨》演出广告

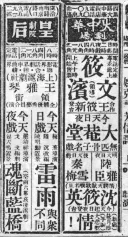

图4 上海沪剧社1941年 《雷雨》演出广告

1938年12月,上海租界著名四大沪剧团之一的施家剧团,受电影《雷雨》热映的启发,将这部名著改编为沪剧(当时称“申曲”),并排出了很强的演员阵容,由剧团班主施春轩饰演周萍、杨美梅饰四凤、邵鹤峰饰周冲、金耕泉饰周朴园、俞麟童饰鲁贵、施文韵饰繁漪、施春娥饰鲁妈。改编几乎完全忠实于原著,用申曲的表演、唱腔、方言呈现《雷雨》的故事和人物,在上海大中华剧场演出连日满座。首演那天,从晚上7点一直演到半夜12点半。由于在敌伪统治下的上海夜间12点起戒严,没有特别通行证,路上不准行人走动,最后由剧团出钱,叫出租车送观众回家。①田本相、黄爱华主编:《简明曹禺词典》,兰州:甘肃教育出版社,2000年,第339页。1939年9月,新光剧团由解洪元(饰周朴园)、杨云霞(饰繁漪)、俞麟童(饰鲁贵)、夏福麟(饰周萍)领衔以幕表演出于东方剧场。其他如筱文滨领衔的文滨剧团、杨敬文领衔的敬文剧团等也竞相以幕表演出。②汪培主编:《上海沪剧志》,上海:上海文化出版社,1999年,第66页。1941年1月17日至22日,上海沪剧社以“与众不同”(据《申报》广告)的改编在皇后剧院推出由王雅琴领衔、全体优秀艺员合演的《雷雨》,使该剧成为申曲班社演出的主要剧目。

图5 施春轩便装照

图6 施文韵戏装照

受沪剧影响,曾从事过文明戏的越剧编剧胡知非,为进入上海正处于“改良女子文戏”时期的越剧名伶施银花和屠杏花改编越剧《雷雨》,于1939 年7月22日在上海大中华剧场首演。主要演员阵容为:施银花饰繁漪、屠杏花饰周萍、支兰芳饰侍萍、余彩琴饰四凤、钱秀灵饰周朴园。改编本在移植沪剧版本的基础上,增加了周朴园之母一角,由周宝奎扮演。这是越剧舞台第一次演出中国现代文学名著,也是越剧演出的第一出西装旗袍戏,因而颇引起当时戏剧界人士的关注。表演突破传统程式,施银花穿旗袍上台,没有水袖仍挥洒自如。舞台上用了灯光、布景、音响,最后一场雷雨交加的场面,用了幻景的处理手法,配上音响效果,使人耳目一新。据《新闻报》1939年7月所刊登广告,该剧从22日起至28日止,连续7天夜场演出。《越讴》杂志第1卷第2期发表《创见与奇迹》一文特予以介绍:“银杏并蒂,双花主演之《雷雨》均系时装打扮,屠杏花且御西装,开越剧之纪录,创未有之奇迹,观过者咸云创见,而剧本系申曲翻版者,雷雨幻景尚可一观。”③中国人民政治协商会议上海市委员会文史资料委员会:《戏曲菁英(下)》,《上海文史资料选辑》,上海:上海人民出版社,1989年,第126-127页。该剧成为女子越剧改良时期较有影响的时装戏代表剧目。

图7 施银花剧照

除了沪剧、越剧改编的《雷雨》相继在上海演出外,评剧舞台上的保留剧目《雷雨》也诞生于这一时期,与上海戏曲舞台有着不解之缘。评剧产生于北方,原名蹦蹦戏。1935年1月至4月,蹦蹦戏演员朱宝霞、朱紫霞、朱彩霞、花金霞、花翠舫等在上海河北歌剧场演出时,《申报》戏曲广告首次采用了“评剧”这一名称。此后,一批评剧艺人长期旅沪演出,并于1937年10月在上海黄金大戏院举行了“非常时期旅沪评剧联合大会串”、“七大名旦、四大全班联合演唱”等活动,评剧艺人朱宝霞、朱紫霞、王牡丹、花金顺、花迎春等均参加了演出。①中国戏曲志编辑委员会:《中国戏曲志·上海卷》,北京:中国ISBN中心,2000年,第58页。评剧改编版《雷雨》诞生的确切时间不详,根据评剧老艺人回忆,最早演出评剧《雷雨》的是朱宝霞班社,为他们编写剧本的关凤奎,艺名关铭,1932年即随钰灵芝到上海流动演出。因他戏路广,喜欢写作,和朱宝霞、花迎春、朱紫霞在上海大新公司、大罗天、天蚕茶楼演出时,开始为他们排戏,并且动手编写了《雷雨》及《李三娘》、《董小宛》等剧。②山东省文化厅史志办公室、聊城地区文化局史志办公室:《聊城地区〈文化志〉资料专辑》,《山东省文化艺术志资料汇编》,1988年,第83页。《雷雨》的演出由朱宝霞饰演四凤,男旦碧月珠演鲁妈。剧中人物以繁漪、四凤为主,鲁妈为老旦,周萍为小生,周朴园为老生,鲁贵为三花脸,行当齐全。由于该剧内涵丰富,剧情复杂,人物性格生动鲜明,尤以“审女”和“寻死”两场戏最为精彩,所以演出非常成功,成为此后各班社竞相演出的剧目。1937年秋,在辽阳演出的李晓峰班少班主李淑艳,因擅演新剧,每一登场,“座客格外拥挤”。据载,是年她在抚顺聚乐舞台曾演出过时装戏《雷雨》。③刘效炎:《评剧辞述》,哈尔滨:北方文艺出版社,2004年,第433页。出生于1927年的著名评剧艺术家新凤霞,十四五岁时在天津的劝业场天乐戏院首次参加了评剧《雷雨》的演出,因她扮演的四凤活泼机灵,天真可爱,唱得又好,咬字清楚,受到台下同行和观众的一致好评,被赞为“活四凤”。剧中繁漪由评剧界最漂亮的女演员花迎春扮演,张笑声演周朴园,郑伯范演周萍,李文元演鲁贵,演员阵容十分强大。为戏班排这出幕表戏的是出自文明戏班的尹清泉。虽是幕表戏,也有重点唱段,其中一段周萍向四凤求爱时四凤的唱段:“大少爷跪在地向我求婚,吓得我周身发抖汗如雨淋。大少爷长得好真有学问,他胸前总戴着钢笔一根;小脸蛋粉得噜白中透嫩,青丝发黑中发亮梳的是偏分,黑皮鞋西装裤更显得四衬,穿西装没扎领带是天热的原因。为什么大少爷对我亲近,早看出他爱我不敢出唇;想不到大少爷把我看准,他不嫌我是个下等的人;牙咬住小辫梢点头应允,大少爷呀!这一阵闹得我心乱头昏。这一阵他似真情好话说尽,眼看他可怜相动了我的心。”用评剧特有的语言和唱腔表现了四凤既动心又害羞的心理,在当时非常轰动。“审女”一场“处理得很好,剧情强烈,有大段唱。有锣鼓经配合雷雨交加,霹雳闪电,很动人,很紧张”。④新凤霞:《新凤霞的回忆》,北京:北京出版社,1982年,第154-157页。1946年9月,花迎春、金云霞在北平广德楼再次演出根据曹禺同名话剧改编的评剧《雷雨》。⑤陈洁编:《民国戏曲史年谱 1912—1949》,北京:文化艺术出版社,2010年,第279页。

这一时期的沪剧、越剧、评剧版《雷雨》均属幕表戏,改编基本照搬原著,存在着生硬粗糙的不足之处,但各剧种对《雷雨》的演绎既忠实于原著,保留了原作的主要内涵、人物和台词的精华,又充分发挥戏曲“以歌舞演故事”的长处和不同剧种的特色,借助声腔、动作、舞美、灯光、音乐等各种表现方式和技巧的运用,以戏曲特有的方式将其呈现于舞台,体现了戏曲传播《雷雨》的共同特点和优势。

二

作为话剧演出本的《雷雨》何以在其诞生之初即引起沪剧、越剧、评剧等不同戏曲剧种的关注,让它们不约而同把目光投向该剧的改编并将其搬上各自的舞台?这固然与当时上海话剧舞台和银幕上《雷雨》热演所带来的市场效应和社会影响力有关,更为直接的原因在于,《雷雨》所具有的文化品格、民族化特征和适合演出的剧场性正好契合了这些戏曲剧种现代化转型发展的内在需求和戏曲的传统审美取向。

从19世纪、20世纪之交起,中国政治、经济、文化各领域的现代化便成为重要话题。戏曲改良、戏曲现代化都是这一进程中的探索。曾以内容脱离现实、只注重娱乐而为“戏曲改良”派诟病的传统戏曲开始关注现实,排演新戏,时装京戏《新茶花》、《黑奴吁天录》、《一缕麻》等开风气之先。置身于主流文化体系之外、缺乏文化积淀的地方戏在现代化理念的驱动下,将提高人文内涵和艺术价值的眼光自然投向了名著的改编和对新兴艺术的学习、借鉴。沪剧的前身是兴起于上海市郊农村的花鼓本滩,剧目多源于民间,从各个不同侧面反映上海市郊乡村普通百姓的生活状况和悲欢离合。流动进入城市演出后,沪剧面临的是迥然不同的市场环境和观众群体。为了在新环境下获得立足之地,谋求发展,艺人们主动调整自己,改剧种名称为“文雅申曲”、“文化申曲”,开始移植文明戏、话剧和中外电影、小说等作品进行“本土化”、“沪剧化”再创作,编演反映城市现实和市民生活的时装戏,吸引城市观众。《离婚怨》、《贤惠媳妇》、《啼笑因缘》、《黄慧如与陆根荣》、《阮玲玉自杀》、《空谷兰》及《雷雨》、《骆驼祥子》等大量申曲“西装旗袍戏”的问世即顺应了这一转型发展的需要。起源于浙江嵊县的越剧,在经历了从小歌班到绍兴文戏男班向女班的过渡后,至1938年,女子文戏开始走红上海,女子越剧的名演员几乎都集中于沪上,人才济济,声势浩大,在各地方戏曲中独领风骚。为了适应时代和大城市观众的欣赏习惯,在竞争激烈的上海获得持续发展。以姚水娟为代表的艺人居安思危,对越剧进行大胆变革,当时被称为“改良女子文戏”。各班社纷纷聘请编剧,编演新剧目。有的学海派京剧,搬演周信芳的名剧《明末遗恨》,演出连台本戏《欧阳德》;有的效仿申曲,穿西装旗袍演反映社会现实的新戏;有的追求“话剧化”、“电影化”,采用灯光和写实布景,如姚水娟主演的《蒋老五殉情记》、《大家庭》、《魂断蓝桥》、《魂归离恨天》等;一些剧目中还穿插流行歌曲,如筱丹桂演《夜来香》时,剧中有《王老五》、《锄头歌》、《何日君再来》等歌。施银花、屠杏花主演的越剧《雷雨》即是这一改良风潮中的实践与创新。

清末民初形成并流行于冀东一带的评剧,在它形成之初的民国元年就有南下上海演出的记录。“九一八”事变后,一些以东北为活动中心的班社陆续南下。1935年,朱宝霞班社在河北歌剧场(西藏路新世界饭店大礼厅)演出时,因《申报》戏目广告的宣传,剧种正式定名为“评剧”,开始引起上海观众的注意。此后,许多评剧班社和艺人纷纷到上海演出,尤其是评剧演员白玉霜,1936年1月,她与京剧演员赵如泉在天蟾舞台合演京、评“两下锅”的《潘金莲》,盛况空前,“合演三天,天天客满”,被誉为“熔京剧评剧于一炉,开剧界未有之盛举”。①《戏目介绍》,《申报》1936年1月10日。她在上海得到欧阳予倩、洪深、田汉等进步文化名人的支持和帮助,排演了不少新戏,为评剧增加了大量新剧目,并积极推动评剧的革新,将蹦蹦戏的唐山语音改用北京语音,吸收京剧海派的表演、唱腔和话剧的舞台布景处理,使评剧艺术获得很大发展,吸引了大量观众,她因此被上海观众誉为“评剧皇后”。活动于天津、东北等地的评剧班社也积极编演新戏,在各地培养、造就了一大批有影响的评剧演员,也为评剧创作改编了许多剧种代表性剧目。②中国戏曲志编辑委员会:《中国戏曲志·上海卷》,北京:中国ISBN中心,2000年,第154-155页。评剧《雷雨》正是这一原本充满乡土气息的剧种在城市崛起、发展过程中自觉接受新文艺影响的创作成果。

改编《雷雨》的申曲、越剧、评剧无一不是形成于近现代的年轻地方戏曲剧种,它们在由乡村进入城市后,都面临着剧种面向现代的转型发展。因为年轻,易于吸收创新,所以在上海这个海纳百川的大都市接触到中外各种不同艺术形式后,它们张开双臂,热情拥抱,在广泛吸收借鉴的基础上,为我所用,从而以大量移植、新编剧目的演出适应现代城市观众的欣赏需求。在现代社会变革大潮中诞生的四幕剧《雷雨》,通过两个家庭错综复杂的血缘关系和矛盾纠葛,表现了广阔的时代背景和社会生活。剧中的人物,“都充满活性,都是独特的自我”,③刘家思:《曹禺的戏剧人生与艺术》,芜湖:安徽师范大学出版社,2012年,第5-6页。改变了之前将戏剧人物类型化的做法,以其鲜活的形象为现代文学人物画廊增添了异彩,并带来了中国话剧创作由重情节向重人物的艺术转型。王朔曾论述曹禺剧作的价值:“翻开过去的戏,大抵是作者借了木偶似的人物,在说着他自己的话。曹禺先生却是钻进了各个人物里,依了社会为那个人物安排的命运,令他自己说话,是这种对话才使我们看见逼真的立体的人物。”④王朔:《活现的廿世纪图》,《大公报》1936年12月27日。剧中尖锐的戏剧冲突、个性鲜明而内涵丰富的人物形象和强烈的悲剧性,无不显示了其高超的艺术成就和现实主义的深刻表现力,具有打动人心的艺术魅力。与之前的话剧作家和作品一味模仿外国戏剧不同,曹禺的创作在吸收、借鉴外国作家艺术技巧的同时,融合了中国传统戏曲的经验和方法,使《雷雨》体现出鲜明的民族特色,真正实现了话剧的民族化。尤其是由错综复杂的人物关系所构成的离奇曲折、跌宕起伏的故事情节和传奇色彩,与戏曲擅长演故事的传统一脉相承,非常适合戏曲观众的欣赏口味和习惯。

《雷雨》的成功之处还在于,它不仅是一部供阅读的案头文学作品,也是供剧场演出的典型范本。曹禺曾这样表述自己的创作追求:“一个弄戏的人,无论是演员,导演,或者写戏的,必须立即获有观众,并且是普通的观众。只有他们,才是‘剧场的生命’……写戏的人最感觉苦闷而又最容易逗起兴味的,就是一个戏由写作到演出中的各种各样的限制,而最可怕的限制便是普通观众的趣味。怎的,天才的作家,自然一面拥有大众,一面又把真实犀利地显示个清楚。次一等的人便有些捉襟见肘,招架不来,写成经得演,经不得读的东西。不过,万一因才有所限,二者不得兼顾,我希望还是想想中国目前的话剧事业,写一些经得起演的东西,先造出普遍酷爱戏剧的空气。”①曹禺:《〈日出〉跋》,《曹禺全集》,石家庄:花山文艺出版社,1996年,第38-39页。对观众的尊重,对剧场性的高度重视,使《雷雨》问世不久便正式登上舞台,此后一直活在舞台上,成为真正“经得起演”的作品。这种适合演出的“剧场性”特点,对刚刚从民间草台步入上海正规剧场的地方戏曲无疑具有极大的吸引力和便捷性,成为各戏曲剧种竞相演绎《雷雨》的重要原因。

三

《雷雨》在现代上海戏曲舞台上的演出,由于顺应了时代和剧种发展的需要,无论是对曹禺剧作的传播还是对地方戏曲剧种的发展,都具有积极的意义,产生了双重促进的传播效应。

(一)扩大《雷雨》影响力,彰显其独特的舞台魅力与艺术生命力

剧作不同于其他文学创作,它的影响力和生命力更主要体现于能否在剧场中接受观众和历史的考验。剧本传播远没有舞台传播的效果好,通过舞台对大众的传播可产生更加广泛的影响,并具有较强的生命力。作为西方舶来品的话剧,自近现代在我国舞台上兴起,就被视为配合民主革命的思想工具,尤其左翼戏剧运动倡导的“戏剧的大众化”,使其在民众中具有较强的号召力和影响力。在话剧舞台之外,传统戏曲作为独特的民族戏剧形式,尽管在五四时期受到大力鞭挞甚至全盘否定,但戏曲“以歌舞演故事”、极具观赏性的综合性艺术特征,能够吸引不同阶层观众、雅俗共赏的大众娱乐性功能,决定了戏曲无论是在古代还是在近现代社会都具有得天独厚的传播优势。

在本土民间艺术基础上发展起来的地方戏曲剧种,与民间大众有着与生俱来的密切联系。进入城市后,作为大众消费艺术,同样拥有上至达官贵人、文人雅士,下至市井小贩各个阶层数量可观的观众群体,尤其是大量的中下层民众。20世纪三四十年代的上海是我国戏曲活动的中心,各种戏曲演出在大众中十分普及,可谓剧种荟萃,新戏频出。在上海的文化市场上,戏曲消费具有广泛性和群众性,尤其是普通大众,也许他们不会或接触不到文学读本,但会走进剧场,观赏来自家乡或自己喜欢的戏曲演出,在娱乐中接受新文化潜移默化的影响和洗礼。根据1937年《上海市统计报告》第39页有关数据,在上海4种主要的戏曲演出场所中,为上海本土居民喜闻乐见的申曲提供演出的戏院占戏院总数的17%,可供越剧演出的戏院占到戏院总数的50%。②忻平主编:《城市化与近代上海社会生活》,南宁:广西师范大学出版社,2011年,第8页。1937年10月在黄金大戏院举行的“非常时期旅沪评剧联合大会串”和“七大名旦、四大全班联合演唱”活动也反映了当时评剧在上海的受追捧程度。可见,在上海城市人口中,观赏戏曲的本地和外来移民占据着庞大的数量。培养出曹禺等戏剧大师的天津,同样是我国现代具有广泛影响力的戏剧演出大码头。当时戏曲界有“北京学艺,天津唱红”的说法,许多名演员都是在天津唱红后走向全国的。正因为如此,不同地方戏曲剧种都争相进入这些城市演出,以期吸引更多观众,获得应有的市场份额和更好的发展机会。

将话剧《雷雨》移植到申曲、越剧、评剧等大众戏曲舞台,无疑使其进入了更加广泛的民众视线,在戏曲观众的观赏与接受中,扩大了它的传播范围。申曲《雷雨》首演连日满座的佳绩及其后各家班社的纷纷演出,朱宝霞班社携评剧《雷雨》遍及青岛、济南、太原、石家庄及北京等地的演出足迹,①山东省文化厅史志办公室、聊城地区文化局史志办公室:《聊城地区〈文化志〉资料专辑》,《山东省文化艺术志资料汇编》,1988年,第83页。评剧《雷雨》在天津演出后非常卖座,许多剧团都竞相演出的事实,证明《雷雨》借助各戏曲剧种的演出极大拓展了在各地的知晓度和影响力,取得了良好的传播效应。此后沪剧和评剧《雷雨》作为各自剧种的代表性剧目在舞台上的久演不衰,更加彰显了《雷雨》的艺术生命力和经典魅力。

(二)提升地方戏曲的艺术品位,促进剧种的现代性转型与发展

在国外各种文艺思潮推动下开启的中国文学现代化潮流中,话剧这一从国外引进的新文艺形式,由于适应了现代文明的需要,被称为“文明新戏”或“文明戏”,成为传统戏曲接受时代新风、大力学习与移植的对象。在上海这个戏曲与话剧同场竞技的现代城市,戏曲无论是表现内容还是表演形式与技艺,都深受话剧的影响,乃至大量时装新戏得风气之先应运而生。原本以表现农村题材和传统题材为主的地方戏曲,将《雷雨》这一中国现代话剧的成熟之作搬上舞台,通过揭示人物的性格、灵魂、情怀和人性的复杂变异,把一个等级森严、禁锢人性、真情被毁、犹如地狱般的家庭和一个个难以逃脱命运摆布的人间悲剧呈现在舞台上,让观众在欣赏戏曲、获得美的享受的同时,产生心理共鸣,引发人生的思考,树立起追求美好人生的理想信念。丰富的现代文化内涵和带给观众的全新观赏体验,极大提升了这些地方剧种的艺术品位,为剧种吸引到大批城市新观众。申曲与越剧因演出《雷雨》等时装戏,将它们的观众群体由原来的中下层劳动者扩展到新的知识阶层,尤其是女性知识阶层。评剧《雷雨》初在天津演出时,剧种的地位低下,但随着这出戏的唱红,“看戏的除了平素常来的劳动人民以外,增加了大量的商人、小姐、太太们”。②新凤霞:《新凤霞的回忆》,第157页。

著名沪剧演员丁是娥在谈到饰演《雷雨》中繁漪的体会时说:“作为一个过来之人,我可以毫不夸张地说,话剧是沪剧的‘奶娘’,是话剧的现实主义的‘奶汁’哺育了沪剧的成长。”③丁是娥:《展开艺术想象的翅膀》,上海:上海文艺出版社,1984年,第71页。越剧演员袁雪芬也曾多次讲到:越剧有两个奶娘——昆曲和话剧。越剧、沪剧、评剧等地方戏曲在进入现代城市的发展过程中,不仅在演出剧目上大量移植、改编话剧作品,编演现代戏,在表演上也学习话剧的现实主义表现方法,将传统戏曲的表演程式与话剧的表演技巧有机融合,形成写实与写意相结合的表演特点,极大地丰富了戏曲的艺术表现力。各剧种《雷雨》的编导者大多出身于文明戏和话剧。戏曲版《雷雨》的排练演出往往是各剧种吸收话剧营养的大好时机,也是戏曲演员迅速成长的过程。他们主动吸收话剧写实、细腻的表演方法,在塑造人物时加以运用,使人物形象更加真实、生动。据新凤霞回忆,评剧《雷雨》在天津劝业场演出时,受了不远处常演话剧的北洋戏院的很大影响。当时中国旅行剧团在北洋戏院演出话剧《雷雨》,新凤霞曾多次观看演出,在扮演四凤时,她把学习话剧的写实表演与戏曲的程式动作相结合,演得活灵活现,形成当时舞台上评剧《雷雨》和话剧《雷雨》打对台的情形,也惊动“中旅”的话剧演员唐槐秋等观看评剧演出并给予高度评价。①新凤霞:《新凤霞的回忆》,第157页。

图8 上海人民沪剧团1955年演出《雷雨》剧照

沪剧演员马莉莉在谈到沪剧改编《雷雨》、《日出》、《原野》等曹禺名剧时说:“曹禺是我们沪剧史上最浓墨重彩的一笔!沪剧演曹禺,曾经引来众多好奇的目光,其实有不少观众正是被‘曹禺’二字吸引到剧场看沪剧的,套用一句时髦的话,这就是曹禺给剧种、给剧目带来的巨大‘附加值’”;“这些名剧的成功演出在不同的历史阶段曾提高了沪剧的文化声望和艺术地位;更重要的是,每次演出曹禺的剧作总能给沪剧带来许多艺术的新气象、新理念”。②马莉莉:《我演陈白露和繁漪》,曹树钧、刘清祥:《神州〈雷雨〉》,武汉:湖北人民出版社,2002年,第336页。沪剧、越剧、评剧等改编曹禺剧作,对话剧、电影等新文艺的主动吸收和艺术创作上的大胆实践,改变了这些地方戏曲从内容到形式的表现形态,提高了剧种的文化品位和艺术价值,扩大了城市观众群体,对剧种实现由农村向城市的现代性转型发展产生了积极的促进作用。

源于西方的话剧和土生土长的戏曲,自从汇聚、生长于中国同一片艺术天空下,就始终有着千丝万缕的联系。在《雷雨》以读本、话剧、电影、广播剧、戏曲等多种形态进行传播的过程中,上海戏曲舞台上申曲、越剧、评剧等各剧种对《雷雨》的演绎,体现了话剧与戏曲相通相融的内在关联与互相影响,在扩大《雷雨》的传播范围和影响力的同时,借这部话剧名著的排演,滋养了地方戏曲剧种的文化品格和表现形式,收到了互相促进、彼此共赢的良好传播效果,也为此后话剧民族化和戏曲现代化的进一步探索提供了宝贵经验。

责任编辑:沈洁

*曹凌燕,女,上海艺术研究所副研究员。主要研究方向为文艺学。