云南非物质文化遗产苗族芦笙舞发展现状研究

王 琼 朱承敏 张福生

(昭通学院体育学院,云南 昭通 657000)

云南非物质文化遗产苗族芦笙舞发展现状研究

王琼朱承敏张福生

(昭通学院体育学院,云南 昭通657000)

摘要:云南苗族芦笙舞是云南省公布较早的非物质文化遗产。运用文献资料、问卷调查、专家访谈等方法对云南非物质文化遗产苗族芦笙舞的发展现状进行调查。结果显示:云南苗族芦笙舞多数在苗族传统的节日庆典与祭祀活动中进行,空闲时间跳芦笙舞的情况较少,外出比赛与旅游表演中跳芦笙舞的情况更少,固发展不容乐观。存在的主要问题有:1)苗族芦笙舞申遗保护对象较集中;2)政府职能部门政策及监管力度不够;3)苗族芦笙手及芦笙舞传承人在逐步减少;4)苗族芦笙舞传承方式以民间传承为主;5)苗族同胞对芦笙舞的健身效果认知有限;6)苗族芦笙舞套曲记载不全等。

关键词:芦笙舞;苗族;云南;发展现状;非物质文化遗产

非物质文化遗产是指各族人民世代相承、与群众生活密切相关的各种传统文化表现形式和文化空间[1]。芦笙舞是我国近千万苗族同胞非常喜爱的一项民间体育活动,也是云南一百五十万苗族同胞民间体育文化中最活跃的体育文化因子,在云南苗族的日常生产生活、节日庆典、祭祀活动中占重要地位。在云南,该传统体育项目虽然普及度很高,但发展与传承的层面还较底。加之云南苗族居住较为分散,全省各地都有分布,越是地理环境恶劣、交通不畅、农田水利设施建设落后、产业化建设推进缓慢、信息闭塞的地方,苗族分布越多。他们在云南境内形成大分散,小聚居的民族居住特点。在保护和发展非物质文化遗产进程中,民间体育文化的发展已经唤醒了人们对其的热爱和追寻[2]。为了拯救苗族芦笙舞这一优秀文化遗产,云南省较早将其列入省级非物质文化遗产保护名录。因此,研究苗族芦笙舞的发展现状,找出发展中存在的主要问题,不仅对云南苗族芦笙舞的发展与传承具有一定的现实意义,而且对我国苗族芦笙舞的传承与保护也具有一定的参考价值。

1研究方法

1.1文献资料法

通过中国知网等渠道收集了论文撰写所需资料,并对资料进行了整理和总结。

1.2问卷调查法

针对云南苗族分布较多的文山壮族苗族自治州、红河哈尼族彝族自治州、昭通市的苗族村或寨的苗族进行问卷调查。问卷调查主要是通过课题组成员发放问卷和文山学院、红河学院、昭通学院体育专业的12名学生利用假期回家进行问卷调查的形式。问卷发放范围:文山州广南县、麻粟坡县,红河州屏边县、金平县,昭通市彝良县、威信县、永善县、水富县,共八个县的部分苗族村、寨。共发放问卷700份,回收问卷675份,有效问卷641份,有效回收率91.6%。

1.3专家访谈法

就论文相关问题访问了相关领导,通过访谈得到了一些对论文撰写起到至关重要作用的理论知识以及建议。

1.4数据统计法

利用Excel2003和SPSS21.0对回收数据进行录入与统计处理。

2结果与分析

2.1云南苗族芦笙舞非遗保护情况

在2000年云南就出台了民族民间传统文化保护条例。2013年审议通过了《云南省非物质文化遗产保护条例》,在条例中明确的非物质文化遗产内容包含:传统体育、舞蹈、传统手工技艺等民俗活动[3],提出了对民族传统体育的保护。表1可知,云南苗族芦笙舞是云南省公布较早的非物质文化遗产。对苗族芦笙舞的申遗保护,主要从以下四方面进行:苗族芦笙制作技艺、苗族芦笙舞、苗族芦笙舞民间传承人、苗族芦笙舞传统文化乡。结果显示云南非遗保护部门对苗族芦笙舞的保护相当重视,但保护对象相对集中,主要集中在云南省昭通市,导致申遗保护的不均衡性。

表1 云南苗族芦笙舞非遗保护情况

2.2云南苗族芦笙舞开展的基本情况

2.2.1云南苗族吹芦笙情况

有芦笙,才有芦笙舞;有芦笙舞的地方,一定会有人吹芦笙。所以,我们在研究云南苗族芦笙舞前必须先探讨一下苗族同胞吹芦笙的情况。对云南苗族同胞20─60岁的青壮年调查中得知,云南的苗岭山区几乎家家户户有芦笙,吹芦笙的都是男性,他们从5─6岁时便开始学吹芦笙,40岁以上的男性,吹芦笙已成为他们日常生活的重要组成部分。调查中,40岁─50岁的人会吹芦笙比例高于30岁─40岁,30岁以下会吹芦笙的比例比40岁─50岁的比例低得多,固云南苗族芦笙手年龄偏大。从表2吹芦笙情况看出,有44.5%的苗族同胞会吹芦笙,有55.5%的苗族同胞不会吹芦笙。由此可见,云南苗族吹芦笙的情况不容乐观,吹芦笙的都是男性,芦笙手年龄偏大,如何保护吹芦笙的传承人,将是政府及主管部分亟待解决的问题。

表2 云南苗族吹芦笙情况

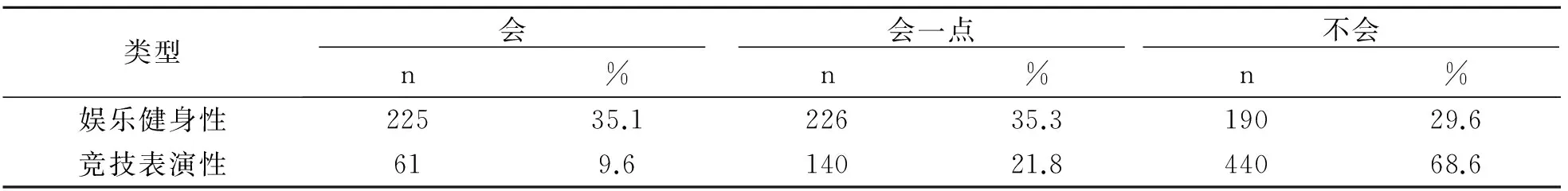

2.2.2云南苗族跳芦笙舞的情况

云南苗族同胞从跳芦笙舞的难易程度及普及情况,将云南苗族芦笙舞分为娱乐健身性芦笙舞和竞技表演性芦笙舞两类[4]。娱乐健身性芦笙舞动作简单、容易学,男女老少都可参加,且人数多少不限,节奏明快,普及程度高,流传范围广。竞技表演性芦笙舞表演动作舞姿复杂,难度大,一般不容易学,表演者多为男性,表演人数相对固定,对表演者身体素质要求很高,固普及程度不高。从表3看出,有70.4%的人会跳娱乐健身性芦笙舞,只有29.6%的人不会跳娱乐健身性芦笙舞。而只有31.4%的人会跳竞技表演性芦笙舞,68.6%的人不会跳。可见,娱乐健身性芦笙舞开展情况比竞技表演性芦笙舞好。调查中,云南苗族同胞普遍认为竞技表演性芦笙舞才是云南苗族芦笙舞的精髓,苗寨中学习竞技表演性芦笙舞的青年人有减少的趋势。对于苗族芦笙舞的民间传承人,省、州市级政府每年对民间传承人都有补助,但县级传承人一直没有得到任何补助。而且云南多数苗族同胞对芦笙舞文化的衰退表示认可。所以,保护竞技表演性芦笙舞传承人就成为云南苗族芦笙舞文化传承和延续的关键。

表3 云南苗族跳芦笙舞情况调查表

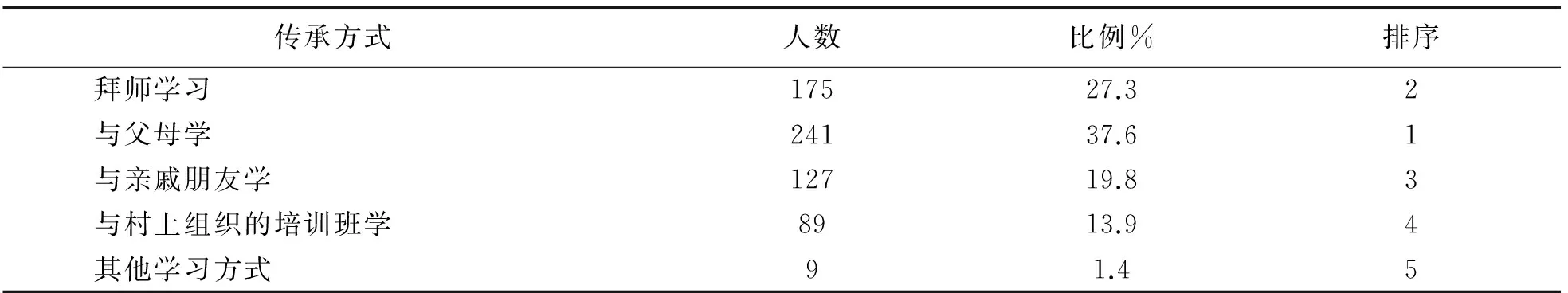

2.2.3云南苗族芦笙舞传承认知情况

表4显示,有37.6%选择与父母学,有27.3%选择拜师学习,有19.8%选择与亲戚朋友学。只有13.9%的人选择在村上组织的培训班学习,选择其他学习方式的占仅1.4%。表5显示,云南政府及主管部门对苗族芦笙舞的重视度比较高,调查中有46.3%的苗族同胞知道举办过苗族芦笙舞培训班,有28.7%的苗族同胞认为没有举办过苗族芦笙舞培训班,有25%的苗族同胞不知道是否举办过。由此可见,云南苗族芦笙舞传承方式单一化,主要还是以民间传承为主。云南政府及主管部门应加大监管力度,为苗族芦笙舞的民间传承和培训班传承提供有力保障。

表4 云南苗族芦笙舞的传承调查

表5 云南苗族芦笙舞培训班情况

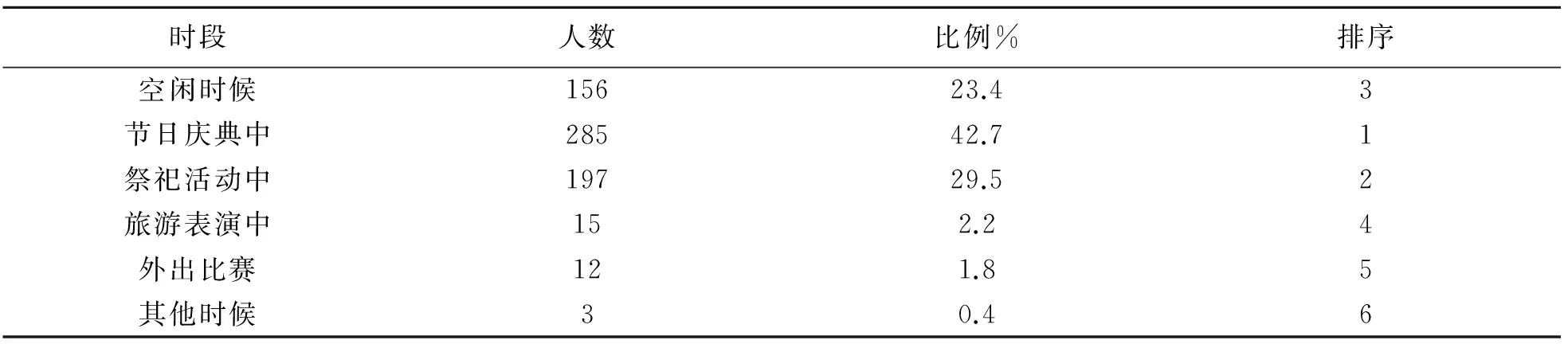

2.2.4云南苗族对跳芦笙舞态度的认知及时段选择

根据调查显示(表6),有79.1%的苗族同胞认为跳芦笙舞对身体有好处,有7.5%的人认为没有好处,只有13.4%的苗族同胞不知道跳芦笙舞对身体有没有好处。从表7看出,有42.7%选择在节日庆典中跳芦笙舞,有29.5%选择在祭祀活动中跳芦笙舞,只有23.4%选择空闲时间跳芦笙舞,有2.2%选择在旅游表演中跳芦笙舞。可见,云南多数苗族同胞知道跳芦笙舞对身体有好处,也渴望参加体育锻炼。他们多数选择在节日庆典与祭祀活动中跳芦笙舞,而空闲时间跳芦笙舞的人较少,旅游表演与外出比赛中跳芦笙舞的更少。调查得知,主要原因是云南苗族同胞经济来源主要是卖农作物,导致农活较多,空闲时间较少,而没有形成稳定时段跳芦笙舞的习惯。因此,云南政府应着力打造苗族特色旅游文化,提高苗族同胞的经济收入,让更多的苗族同胞参与到旅游表演和外出比赛中去,这有利于苗族文化传承及苗族群众健身。

表6 云南苗族对跳芦笙舞的认知情况

表7 云南苗族跳芦笙舞的时段选择

2.3云南苗族芦笙舞套曲记载情况

调查得知,云南各地州专门记载苗族芦笙舞套曲的书籍较少,记载的内容都不完善。面临失传的有:云南文山苗族的芦笙婚礼曲调,云南昭通苗族的芦笙祭祀曲调,云南红河的爬花杆曲调等。记载较完善的是云南省昭通市永善县保存的芦笙舞套路,将其分为六大类:(1)再现古代战争和迁徙的芦笙舞;(2)模仿动物的芦笙舞;(3)反映古代狩猎活动的芦笙舞;(4)祭祀怀念祖先的芦笙舞;(5)节庆喜事时节欢乐的即兴舞;(6)特技表演芦笙舞(即芦笙竞技)[5]。可见,云南苗族芦笙舞套路的理论研究缺乏,套曲记载的较少,急需保护。因此,云南相关部门应高度重视,必须加大力量对云南苗族芦笙舞内容的收集、整理工作。

3建议

1)设立省、市、县三级非物质文化遗产保护体系。云南苗族芦笙舞申遗保护的对象及地点相对集中,主要集中在云南省昭通市,导致申遗保护的不均衡性。政府职能部门是非物质文化遗产实施保护的主体,应从云南苗族芦笙舞的分布出发,从省、市、县流行的地方划定区域,设立省、市、县三级非物质文化遗产的可持续性发展的整体规划。

2)保护苗族芦笙及芦笙舞的民间传承人。对非物质文化遗产的保护,传承人的保护是关键,云南苗族芦笙及芦笙舞的民间传承人在逐年减少,濒临消亡,加之传承人年龄偏大。对于其民间传承人,政府及相关部门应提供政策保障,帮助他们解决生活中的实际困难。设立芦笙及芦笙舞传承人专项补助基金,用以资助他们开展各种文化活动。同时鼓励和支持芦笙及芦笙舞传承人带徒传艺、开办培训班、举行芦笙舞文化讲座、整理出版有关资料、展演展示,对其发放证书等方式来保护芦笙舞文化的传承人。

3)充分发挥云南省各地州市县苗学会的作用。云南省各地州市县苗学会是由懂苗族文化的领导和专研苗族文化的专家组成。建议从他们中设立专门的苗族芦笙舞研究机构。深入各苗族村寨,对云南苗族芦笙舞作一次全面彻底的调查,弄清各地州市县苗族芦笙舞的分布、开展现状等基本情况,并编写成册,资料存档。

4)借助苗族节日发展苗族芦笙舞。从近年来对湘西苗族各类传统节日活动的调查结果来看,湘西苗族的各类传统节日习俗均与传统体育紧密结合,节日习俗促进了传统体育的继承和发展[6]。可见,苗族的节日能促进苗族传统体育的继承和发展。云南苗族的芦笙节、花山节是云南苗族同胞规模最大、节日气氛最浓重、参与人数最多的节日。建议政府职能部门将苗族芦笙舞列如芦笙节、花山节的表演内容及竞赛内容中,并加大宣传力度,让苗族同胞充分认识到芦笙舞的健身效果,让更多的苗族同胞参与到苗族芦笙舞的健身活动中。

5)学校体育课程中发展与传承苗族芦笙舞。黄平波[7]对黔东南苗族芦笙舞拿入学校体育课程进行探讨,结果显示苗族芦笙舞能够在学校这一主流文化传播平台上得以更好的传承和弘扬。可见,把苗族芦笙舞作为学校体育课程教学内容是可行的。建议云南政府及教育部门将苗族芦笙舞列入地方学校体育教学内容,使苗族芦笙舞在地方学校得到更好的发展与传承。

参考文献:

[1] 牟延林,谭宏,刘壮.非物质文化遗产概论[M].北京:北京师范大学出版社,2010.

[2] 段全伟,吕韶钧,雷军蓉,等.非物质文化遗产“白纸坊太狮”传承与保护[J].北京体育大学学报,2011,34(9):38.

[3] 云南省第十二届人民代表大会常务委员会通过.《云南省非物质文化遗产保护条例》.2013年.

[4] 熊光红.云南苗族传统文化教育研究[M].成都:四川大学出版社,2007.

[5] 云南省彝良县民族宗教事务局编.彝良少数民族风采[M].内部资料.2004:34.

[6] 范本祁.湘西苗族传统节日的体育价值与民族地区全民健身体系的构建研究[J].沈阳体育学院学报,2009,28(2):120.

[7] 黄平波.黔东南苗族“芦笙舞”做为体育课程资源的现实意义[J].北京体育大学学报,2008,31(3):393-395.

The Research Status of the Intangible Cultural Heritage of Yunnan Miao Lusheng Dance Development

WANG Qiong,ZHU Cheng-min,ZHANG Fu-sheng

(College of physical education, Zhaotong College, Zhaotong 657000,China)

Abstract:Yunnan Lusheng dance is published in Yunnan province earlier intangible cultural heritage. The use of literature, questionnaire survey, expert interviews and other methods of Yunnan Province of the intangible cultural heritage of Miao Lusheng dance development present situation investigation. The results show that the Yunnan Miao jump Lusheng dance most in the Miao traditional festivals and ceremonies were, idle time jump Lusheng dance less and go out to play with Tourism Performing jump Lusheng dance in the situation is less, the solid development situation is not optimistic. Mainly Miao Lusheng dance inscription of objects of protection more concentrated; the functions of the government sector policy and supervision is not enough; Miao Lusheng and Lusheng dance heritage gradually reduced; Miao Lusheng dance heritage in folk heritage; Miao compatriots of fitness effects of Lusheng dance in the cognitive Co.; Miao Lusheng dance divertimento records are not congruent.

Key words:Lusheng dance; Miao nationality; Yunnan; development status; intangible cultural heritage

* 收稿日期:2016-03-11; 修回日期:2016-04-20

基金项目:云南省教育厅基金项目(2015y483)。

作者简介:王琼(1976-),女,副教授,硕士,研究方向:民族传统体育学、学校体育学。

中图分类号:G852.9

文献标识码:A

文章编号:1672-1365(2016)03-0105-04

◀民族传统体育学