用合理的制度温暖教师流动之路

唐隽菁 崔兴君 林丽

教师流动是实现教师资源均衡配置、促进义务教育优质均衡发展的关键举措。但无论是流动教师、流出学校还是流入学校,三方均有各自的顾虑,这与实施过程中的一些举措不无关联。

不佳举措1:被交流。为了完成指标,流动教师名单完全由学校确定,教师没有发言权。因此,每到期末,教师们都很紧张:“今年会把我流动出去吗?”

不佳举措2:“一刀切”。在各项评比中都将流动作为必备条件,造成优秀教师一窝蜂地向学校提出流动申请,影响了学校的正常教育教学。由此又引发了另一个负面效应,也有一批优秀教师索性放弃:“我不参评了,我不流动。”

不佳举措3:难考核。由于流动教师人员编制、工资待遇仍在原校,流入学校缺少具体的考核抓手,流出学校对流动教师工作过程又缺乏考察,管理下作无法及时跟进现了“两不管”地带。

如果我们不能解决这些问题,势必会影响、阻碍教师成长和发展,因此制度建设就成了推动教师流动工作的当务之急。鉴于此,我们在制定制度时,始终将增加流动教师的“存在感”“舒适感”和“成就感”放在首位,努力让北小教师将教师流动看作自身专业成长的一个必经过程,一次特别经历,一种独特方式。

强调存在感——将流动构建成双向自主模式

教师对学校有着强烈的归属感,因此变被动流动为主动流动,就是我们首先需要破解的难题。

制度1:预流动候选库。每学期学校都要组织教师填写《我的地平线报告》,在报告中,除了科研专题、论文写作、公开教学等具体目标外,还有交流意向(如图1)。

教科室将全校教师交流意向汇总,建立“北京东路小学预流动教师候选库”。学校根据教师们的意向,结合学校丁作轻重缓急,将交流教师分成了“2015年建议交流教师”“2016年建议交流教师”“2017年建议交流教师”3个梯队。

学校明确规定,具有5年或以上教龄、教学表现优秀、所教学生学业成绩保持增长的教师优先流动,一方面确保流动教师的质量,使他们真正给流入学校带来发展的动力,另—方面也让流动成为一种荣誉。

制度2:联盟校议事制。根据南京市玄武区教育局的部署,我校与周边5所小学组建了联盟校,教师流动工作在我们6所联盟校内进行。

每学期期末,6所联盟校的校长都会召开教师流动工作专题“群英会”,就本校预流动教师、该教师流动学校意向、本校紧缺岗位需求等进行商讨(见图2)。

与此同时,学校也鼓励教师“走出去”,主动联系联盟校的同学科教师,商定流动意向,从而对口交换。

这样,教师流动不是强制性要求的结果,而是教师和学校、教师与教师双向互选的结果。在政策执行的过程中,各位联盟校校长充分倾听民声,尊重民意,积极沟通,努力协调,让每一位流动教师都能体会到强烈的存在感。

强调舒适感——与流动学校成为命运共同体

教师来到流动学校后,双方都期望给流动学校注入新的生长点,改善提升原有校园文化,同时也助益自身成长。

制度3:无边界管理。我们打通学校的壁垒,组建联盟校学科组,这既为联合教研奠定组织基础,又让教师由同定的“单位人转变成为灵活的“系统人。

我们将联盟校同学科所有教师分为4个组别:工作5年以内(新人职、起步期)、工作5-10年(成长期)、工作11-20年(成熟期)、工作20年以上(风格期)。将4组人员子女高考做成图表后,我们发现,除红山小学外,其他4所学校的音乐教师都“扎堆”于某个年龄段。因此,我们借教师流动进行通盘规划,重组了各校的音乐团队,一方面让年龄分布更趋均衡,从而全面提升各校音乐团队的工作积极性;另一方面,也使各校的音乐教育特色能更好地辐射至其他学校。

无边界的联盟校学科组使得组织更加开放,能力与资源也得到了最大程度的开放。教师不仅仅局限于本校的工作,而且开始了跨校合作,人才资源得以自由流动,也让教师在流动中找到了最适合自己的位置,增加了岗位的舒适感。

制度4:团队流动制。优秀教师需要有相同教育理想的同伴一起工作。由此我们启动了“团队流动制”,将一群优秀教师同时安排到某所相对薄弱的学校,使他们成为流入学校的教学骨干,与所在学校成为发展共同体。

数学特级教师张齐华副校长带领一群北小优秀数学教师,流动到了北小阳光分校,精准帮扶阳光分校数学学科。他们抱团作战,相互支撑,阳光分校的数学教学改革突飞猛进,成果斐然。与此同时,也推动了其他学科的教学改革。

组团流动让流动教师不再单打独斗,不再被边缘被孤立,而有了一个强有力的团队作支撑。于是,流出校先进的教育思想得以快速推广、践行,流入校的优秀举措也在第一时间传回流出校。更重要的是,组团流动的教师回到本校后,依旧能融人本校文化。因此组团流动实现了双赢,让两校都迎来了新的生长契机。

制度5:考核双轨制。考核难跟进,一直是困扰流动制度推向深入的瓶颈。根据流动教师的人员编制、工资关系等仍在原校的情况,我们联盟校建立了考核双轨制。

一轨:日常考核由流入学校进行。学校的所有考核均涵盖流动教师,本校教师与流动教师同平台、同标准、同评价,做到一碗水端平。北小举行“情智杯”青年教师赛课,北小阳光分校流动教师杨明慧老师勇夺第一;北小教师聂黎萍流动到红山小学后,荣获了“红山青年教师基本功比赛”一等奖第一名,多次在红小做语文教学、班级管理经验介绍。

二轨:学期末的绩效考核,由流入校将考核结果报送流出校。在不打破原有考核制度的前提下,由流人校对流动教师进行期末绩效考核,考核结果报送流出学校。流出学校根据流入校的考核结果进行核算,发放绩效工资。

双轨制涵盖了流动教师教育教学的全过程,无论是日常还是期末,均以流人校为考核主体,流动教师不会产生“身在曹营心在汉”的消极思想。他只要与流入学校成为命运共同体,就能充分体现自身价值。

强调成就感——让流动造就“骨干教师蓄水池”

我们认为,流动教师其实是“鲶鱼”,他们的到来,能够激发流入学校教师的积极性,取得事半功倍的效果。

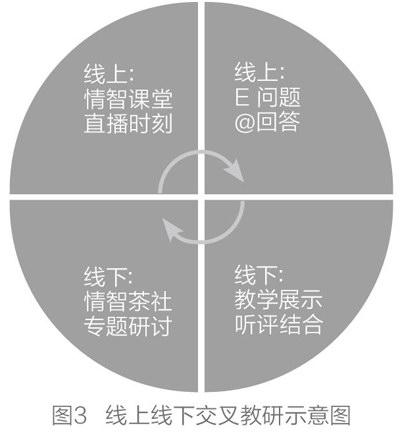

制度6:教研是平的。教师流动,使联盟校的教育研究变得更加平坦。借助现代信息技术手段,开展校际间的网络研修早已成为现实。我们以学科为单位,组建了网络学习、研修、教研的共同体。一方面为流动教师提供围绕教学、以问题解决为中心、促进其专业发展的支持体系,从而使其持续获得流出学校研究团队及各联盟校教师的智力支持,不断实现个人的专业再发展;与此同时,也有助于加强流入学校和流出学校教师间、校际间的学科联系,形成“1+1>2”的强大支持和互动平台,实现资源共享(见图3)。

当然,在充分发挥网络功能的同时,我们也积极开展线下活动,流入学校和流出学校定期开展联合教研,两校教师轮流到对方学校进行教学展示,教师们拓展了自己的视野,提升了应对学生差异的调适能力。

制度7:情智工作坊。我們在流入学校、流出学校都设立了“情智工作坊”机制,以流动教师为连接点,相互借鉴,相互促进。流入学校给流动教师搭建、创造施展才华的舞台,让他们独当一面。流动教师也不负众望,他们在教、科、研上的示范和引领作用,受到流入学校师生的广泛好评。

我校优秀青年教师杨明波、聂黎萍来到流入学校后,都走上了领导岗位。他们经过历练,自我得以突破,能力得以提升,流动结束回到学校,都成为学校发展的中流砥柱。

以往薄弱学校都需想方设法聘请校外优秀教师担任本校导师,现在,流入学校顺势打造了“青蓝丁程”,让流动教师与本校青年教师签订“师徒协议”,流入学校的青年教师快速成长,教师流动也由原本的“输血式”转变成了“造血式”,促进了学校内生发展。