用课程改变学校

罗树庚

一所学校,由于历史的发展进程不一样,面对的挑战不同,工作重点可能不一样。但不管怎样,有些东西是永恒不变的,课程设置问题就是学校的核心。

打个比方,如果把学校比作一家饭店,教师好比大厨,而课程就是这家店区别于其他店的“招牌菜”。这家店有什么与众不同之处,用什么吸引家长、招待学生,答案是课程。

课程是学校管理的核心

在学校管理中,我们经常会看到一些校长对这个问题的认识不够清晰准确。有的校长把着力点放在制度建设上,甚至不惜投入重金引进ISO9001认证管理体系,构建烦冗的学校管理制度;有的校长则把重点放在学校外显的校园文化建设上;有的则把着力点放在搞丰富多彩的活动上,校园里天天像过节一般热闹;有的则把重点放在特色创建上,寄希望通过特色打响学校的品牌。

制度、文化、特色、活动当然需要,但在我看来这些都不是学校管理的核心。如果一个校长长期拘泥于这些方面,我只能说其管理还没有深入教育实质,只是在外围打转转

学校的核心是课程。抓住课程,就相当于牵住了牛鼻子;抓住核心,其他工作会很自然地被带动起来。

课程是学校管理的核心,是由课程本身的性质决定的。课程承载着国家的意志、教育的目标,是教育教学的内容,也是教育教学的归宿。教师凭借课程、通过课堂教学,达成國家的教育方针、育人目标。

教师要有强烈的课程意识

不少教师有个错误的认识,认为课程开发与建设是专家的事,是课程顶层设计者的事。其实不然,从某种意义上讲,教师是课程建设的关键。每一位教师都应该致力于校本课程的开发与实施,为学生的个性发展搭建舞台。教师要通过校本课程的开发,逐渐形成自己的特色课程,让学生受益,让自己在学校课程的开发中体现自身价值、体会教育幸福。

新课程最显著的两个改革,一是转变教与学的方式,重构了新型师生关系;二是赋予学校课程开发权,教师有权根据不同地区、不同学校、不同学生的需求,确立适应时代需要的课程目标,开发与之相适应的课程资源,形成相对稳定而又灵活的实施机制,不断地自我调节、更新发展。江苏省南京市北京东路小学校长孙双金说过:“一个好老师,不仅能教好国家课程、地方课程和校本课程,还能建构自己的教师课程。”

有强烈课程意识的教师,有敏锐的建构力,会及时把学习、生活中的相关信息进行统整,变成校本课程、教师课程。

我想以自己建构的一节课为例,说明课程意识的重要性。寒假过后,孩子们返校迎来了新学期。初春的校园,柳枝吐出嫩绿的小芽,远远望去,鹅黄的叶芽让柳树换了新装。寒假里,我恰巧又读到《浅谈中国古典诗词中的杨柳意象》《五万首唐诗,最美的植物不过这四种》这两篇文章。走进校园,当我的目光触及吐芽柳枝的一刹那,我心中立刻有了一个主意:我要带孩子们来一场“春日读柳”。柳是春的使者,柳是诗的精灵,柳是美的象征,柳是善的代言,柳是韧的化身。在博大精深的中国古典诗词中,古人往往借杨柳表达多种情意,有借杨柳抒发惜别深情,有借杨柳歌咏美好春光,有借杨柳描写女子的美丽形态,有借杨柳书写爱情与闺怨,还有借杨柳揭示一些生活哲理。借杨柳抒发惜别之情,我从小学语文课本中《送元二使安西》人手,带出了郑谷的《淮上与友人别》、李白的《春夜洛城闻笛》、白居易的《忆江柳》;借杨柳歌咏美好春光,我从小学语文课本中《咏柳》人手.,带出了韩愈的《早春呈水部张十八员外》、杨巨源的《城东早春》、韩翃的《寒食》。就这样,以杨柳为意象,我开发了一课《春日读柳》。

举这个例子,我想说明的是,其实课程开发并不神秘,只要我们有强烈的课程意识,准都可以建构、开发出属于自己的课程,开发出适合学生发展、深受学生喜爱的课程。

新课程赋予教师课程自主权,教师有了课程设置的“自留地”,这给我们一线教师提供了一个开放的空间。在打好学习基础的前提下,你可以研发个性化课程,发展学生的兴趣爱好,培养学生的技能特长。韩兴娥推出了“海量阅读”课程;薛瑞萍用“日有所诵”改变了.届又.届学生的命运;蒋军晶的“群文阅读”研究吸引着大量追随者;丁慈矿建构的“对课”一版再版,独领风骚;刘发建的“亲近鲁迅”课程被媒体广泛深入报道……这些青年才俊用课程开发与建设唱响了新时代教师专业发展的优美旋律;用这种有别于上.代名家大师的专业发展方式,为自己开创了片艳阳天。

用课程推动学生、教师、学校发展

我们学校是一所创办仅7年的新学校,但我们在短时间内实现了快速发展。学校被确定为浙江省宁波市深化义务教育课程改革样本学校之一;被确定为教育部基础教育课程教材发展中心宁波实验区课改实验学校;多个校本课程荣获浙江省义务教育精品课程。为什么我们能后来居上,实现快速发展?这与我们.直以来把课程作为学校的核心,用课程推动学生、教师、学校发展是密不可分的。

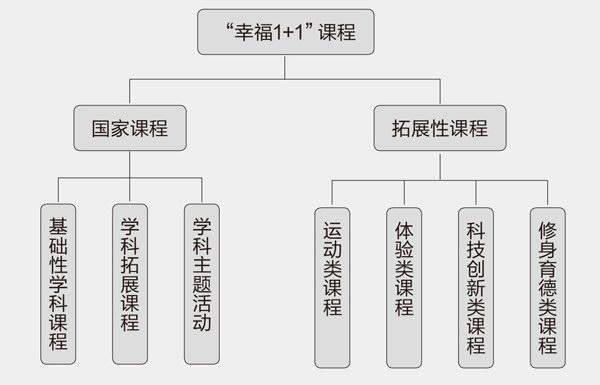

我们把联合国教科文组织提出的“四个学会”、积极心理学研究者提出的“六大类美德”与中国学生发展核心素养进行融合,确立了学校的培养目标,即身心健康、品格高尚、行为优秀、热爱学习、热爱生活、勇于创新。以此为目标,构建“幸福1+1”课程。该课程以“立德树人”为根本任务,以“核心素养”为目标,是我们实现“为学生幸福人生奠基”办学理念的保障。“幸福1+1”课程,为我们构建起新型的师生关系,创生出教师与学生之间新型的教育生态。

学校以深化课程改革为中心,抓住学生发展、课堂教学改革两条主线,坚持“国家课程校本化、选修课程特色化、社团活动课程化、隐性课程系统化”的课程建设思路,致力于构建多层次、多元化、可选择的课程体系,实现育人模式的多样化、特色化和优质化。

在国家课程校本化的过程中,我们采取“加由口、减一减”策略。“情趣作文”是我们在小学语文课程中增补的一项基础性内容。我们在不增加课时的情况下,通过减少每学期用于复习的课时,从二年级开始每学期增加10节情趣作文。二至六年级10个学期我们增补了100个情趣作文素材。这些素材以兴趣为核心,让游戏、活动、实践走进课堂,让课堂生活化。孩子们在老师的组织下,一边做实验、玩游戏、进行社会调查,一边练习写作。真正实现了“先玩后写、边玩边写,玩中学写、不玩不写”。“好玩的数学”是我们在小学数学基础课程中增补的一项内容。我们将魔方、汉诺塔、七巧板等数学游戏按照形、数、博弈、逻辑等几大类,根据学生身心发展的年龄特点,巧妙结合到一至六年级的数学学习中。通过数学游戏,激发学生的学习兴趣,提升学生的思维能力。我们发现小学生在学英语的过程中,喜欢唱英文歌曲、看英文版动画片、读英文原版绘本,根据这.特点,在英语教学中我们构建起"60首英文歌曲+60本英文绘本伴我成长6年”的校本课程。

为了培养学生的创新意识、创新精神,具有批判质疑、勇于探究、敢于实践的能力,我们在课程建构中把“科技创新类课程”作为学校拓展性课程的重要组成部分。我们向学生提供航模、车模、船模、3D打印、创客、七巧板、OM头脑奥林匹克等十多门个性化选修课。

数学老师陈书玉对发明创造、动手制作情有独钟。一次偶然的机会,她了解到国际上有一项“OM头脑奥林匹克竞赛”,这是一项旨在培养学生创新能力、培养学生团队合作精神的科技创意比赛,有100多个国家和地区的数万所学校在参与。

陈书玉对这一赛事很感兴趣,就带着自己班级里的几个孩子利用课余时间一起设计、制作。几个孩子在她的带领下,几乎所有的课余时间都泡在她临时开辟的制作间里,连双休日也沉浸其中,乐此不疲。

由于全身心投入,功夫总算没有白费。我们学校首次组队参加全国OM头脑奥林匹克竞赛就荣获二等奖。看到陈书玉和几个孩子玩得不亦乐乎,她所任教的两个班级学生都想参加。经不住孩子们的苦苦请求,她在自己任教班级的学生中成立了OM兴趣小组。摸爬滚打了.年,陈书玉带领的OM兴趣小组在全国竞赛上一举夺魁,还获得了前往美国参加第35届世界OM头脑奥林匹克竞赛的资格。连续两年的影响,OM头脑奥林匹克竞赛下成了孩子们都想参加的一项活动。

怎么让更多的孩子参与这项科技创新活动呢?经过商量,我们决定让陈书玉老师为五年级学生开设《OM科创课程》,每周一节课,试行一年。从.项比赛到成立一个兴趣组,再到开出一门课程,如今我校的《 OM科创课程》不仅是区域内一门精品课程,还被列人宁波市重点课题。我们在实践摸索中拟订了课程标准、编写了相关教材。OM从一个单纯的比赛活动上升为一门课程,让老师们看到了课程建构、开发的真实样本。老师们不再觉得课程开发是一件多么难的事了。

在摸索拓展类课程的过程中,我们学校经过几年的实践、总结与提升,已经形成一批相对成熟的校本课程,学校的办学特色也因此而不断彰显,成为区域内深化课程改革的典范。

学校的产品是课程,抓住课程这.管理核心,就能用课程改变学校;用课程引领教师专业发展;用课程培育学生,让个性化教育落到实处,真正落实“立德树人”的根本任务。